支原体

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:40

支原体感染的治疗支原体感染是一种由支原体引起的呼吸道感染。

支原体是一类微小的细菌样生物,能够感染人类的呼吸道系统并引起各种不适症状。

支原体感染主要表现为喉咙痛、咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等症状。

治疗支原体感染需要根据病情严重程度和患者个体差异来确定最佳的治疗方案。

本文将介绍支原体感染的治疗方法和注意事项。

一、治疗方法1. 使用抗生素支原体感染通常需要使用抗生素来进行治疗,目的是消除或减少细菌的繁殖,从而缓解感染症状。

对于轻度的支原体感染,常用的抗生素包括红霉素、阿奇霉素等。

对于严重的支原体感染,可能需要使用更强效的抗生素,如四环黄霉素或大环内酯类抗生素。

2. 辅助治疗除了抗生素治疗外,辅助治疗也是治疗支原体感染的重要手段。

辅助治疗的目的是缓解症状、提高患者的免疫力,加速康复过程。

常用的辅助治疗方法包括:- 休息:支原体感染会使人感到乏力和疲倦,适当休息可以有助于加速康复。

- 补充液体:多饮水可以帮助稀释体内的病菌,加速病菌的排出。

同时,适量的液体摄入也有助于保持良好的水分平衡,防止脱水。

- 纤维素饮食:纤维素有助于促进肠胃蠕动,加速体内废物的排出。

增加蔬菜、水果和全谷物的摄入可以增加纤维素的摄入量。

- 症状缓解药物:根据患者的具体症状,可以使用解热镇痛药、止咳药、抗过敏药等症状缓解药物。

二、注意事项1. 严格按医嘱使用抗生素抗生素是治疗支原体感染的关键药物,但滥用抗生素会导致细菌产生耐药性,影响治疗效果。

因此,在使用抗生素时,应严格遵循医嘱,按时按量使用,并完成整个治疗疗程。

2. 加强个人卫生支原体主要通过空气飞沫传播,因此加强个人卫生可以有效预防感染。

保持手部清洁,定期洗手,避免接触患者的呼吸道分泌物,不与他人共用口杯、餐具等,是有效的预防措施。

3. 避免接触病原体在治疗期间,尽量避免接触其他的呼吸道感染患者,避免去人多拥挤的场所,以防止感染的传播和交叉感染。

4. 维持良好的生活习惯良好的生活习惯有助于维持免疫系统的健康,提高抵抗力。

支原体标准值支原体是一种细菌,可以引起多种疾病,包括肺炎、支气管炎和其他呼吸道感染。

支原体感染在临床上非常常见,因此对支原体的检测和诊断非常重要。

而了解支原体的标准值对于诊断和治疗支原体感染同样至关重要。

支原体的标准值是指在健康人群中,支原体的检测结果应该在一个正常范围内。

一般来说,支原体的标准值是通过血清学检测或者分子生物学方法来确定的。

血清学检测可以检测人体内的抗体水平,而分子生物学方法则可以直接检测支原体的DNA或RNA。

对于血清学检测,支原体的标准值一般是指IgM和IgG抗体的水平。

IgM抗体是早期感染的指标,如果血清中的IgM抗体水平升高,可能意味着最近感染了支原体。

而IgG抗体是晚期感染的指标,如果血清中的IgG抗体水平升高,可能意味着曾经感染过支原体。

通过对血清中IgM和IgG抗体水平的检测,可以确定支原体感染的早晚程度。

对于分子生物学方法,支原体的标准值一般是指PCR检测结果。

PCR(聚合酶链式反应)是一种可以扩增DNA或RNA片段的技术,通过对样本中的支原体DNA或RNA进行PCR检测,可以确定支原体是否存在以及数量的多少。

一般来说,PCR检测结果阳性即表示支原体感染,而阴性则表示未感染。

除了血清学检测和分子生物学方法,还可以通过其他方法来确定支原体的标准值。

例如,支原体抗原快速检测、细胞培养等方法都可以用来确定支原体感染的标准值。

总的来说,了解支原体的标准值对于诊断和治疗支原体感染非常重要。

通过血清学检测、分子生物学方法等多种手段,可以确定支原体感染的早晚程度,从而有针对性地进行治疗。

同时,及时发现和治疗支原体感染,可以避免疾病的进一步恶化,对患者的康复也有着重要的意义。

因此,医生和患者都应该重视支原体的标准值,及时进行检测和诊断,以便及时采取有效的治疗措施。

支原体知识点总结一、支原体基本知识支原体是一类细胞内寄生的细菌样微生物,属于支原体目(Chlamydiales),支原体科(Chlamydiaceae),支原体属(Chlamydia)。

根据其生物学和生物化学特征,支原体可以分为多种类型,其中最重要的是人类支原体(Chlamydia trachomatis),猫-狗支原体(Chlamydia felis,Chlamydia canis),以及鹦鹉支原体(Chlamydia psittaci)等。

支原体是一种革兰氏阴性细菌,形态为圆形或椭圆形,直径约0.2-1.5微米。

它缺乏细胞壁和细胞质鞘,主要由细胞质膜、细胞模块和核酸组成。

支原体的细胞模块包括核蛋白、蛋白质和核酸,其中核蛋白是支原体的主要构成成分,其功能类似于细胞核。

支原体的基因组包括环状DNA,约1.0-1.5兆碱基对(Mbp)大小。

它具有基因变异速度慢、稳定性高的特点,且缺乏代谢途径,必须寄生在宿主细胞内生长和繁殖。

在宿主细胞内,支原体通过吞噬囊的形成和融合,实现细胞内寄生。

二、支原体感染途径支原体的传播途径主要包括直接接触、空气传播和性传播。

其中,人类支原体(Chlamydia trachomatis)主要通过性接触传播,感染部位包括生殖道、直肠和咽部。

猫-狗支原体(Chlamydia felis,Chlamydia canis)通过与感染动物的接触、空气传播、食物或饮水感染等方式进行传播。

鹦鹉支原体(Chlamydia psittaci)主要通过呼吸道传播,接触感染或吸入感染。

在感染动物方面,支原体可以感染猫、狗、鼠、鸟等多种动物,引起呼吸道感染、眼部感染等。

在感染人类方面,支原体广泛分布于环境中,可通过直接接触、空气传播和性传播途径感染。

性传播是人类支原体感染的主要途径,尤其是年轻人和妇女。

三、支原体致病机制支原体引起感染的致病机制主要包括侵入性、耐酸性、细胞内寄生和免疫逃逸。

首先,支原体具有较强的侵入性,能够通过黏附和侵入宿主细胞内,并在细胞内形成吞噬囊。

支原体的名词解释支原体,学名Chlamydia,是一类细菌,属于变形菌门(Chlamydiales)。

支原体广泛存在于自然环境中,同时也是一种主要的人畜共患病病原体。

它可以感染人体的各个组织和器官,引发多种疾病,如性传播疾病、肺炎、结膜炎等。

支原体的发现和研究对于人类健康保护和疾病防控具有重要意义。

1. 支原体的发现支原体的发现可以追溯到一位苏格兰医生罗伯特·科赫。

在1907年,科赫在肺炎病人组织中发现了一种新的细菌,并将其命名为“艾琳氏体”。

随后,德国微生物学家斯坦瑟尔确定了艾琳氏体的外形和特性,并将其归类为一类细菌——支原体。

科赫和斯坦瑟尔的发现为后来对支原体的研究奠定了基础。

2. 支原体的结构与生命周期支原体是一种微小的细菌,直径约为0.2至1微米。

它们特殊的生活史也是其研究中的一个重要方面。

支原体具有两种生命周期形态,即依赖于细胞内发育的Elementary Bodies(EB)和感染细胞后内含体内发育的Reticulate Bodies(RB)。

EB具有抗环境逆境的能力,可以在体外存活,而RB则具有增殖与合成的功能。

感染者通过空气飞沫、性接触等途径,将EB传播给他人,并感染新的细胞。

一旦RB进入细胞内,它们就会复制和增殖,最终形成新的EB,继续传播。

3. 支原体与疾病支原体感染可引发许多疾病,包括性传播疾病、肺炎、结膜炎等。

其中,性传播疾病是支原体感染最为常见的表现之一。

例如,男性患者可能出现尿道炎、前列腺炎等症状,女性患者则可能出现宫颈炎、子宫内膜炎等症状。

长期未得到有效治疗,支原体感染还可能导致不孕症等严重后果。

肺炎是另一种与支原体感染相关的疾病。

支原体肺炎的症状与一般细菌性肺炎相似,表现为咳嗽、发热、胸痛等。

此外,支原体也可以引发结膜炎,即眼结膜的感染炎症。

患者可能会出现眼红、结膜充血、眼痒、异物感等症状。

4. 支原体的诊断和治疗支原体感染的诊断主要依靠实验室检测。

常用的方法包括DNA检测、酶联免疫吸附试验(ELISA)等。

支原体是什么微生物在我们周围的微观世界里,生活着许多不同种类的微生物。

它们可能是细菌、病毒、真菌等等,其中一类被称为支原体。

支原体作为一种特殊的微生物,引起了科学家和医务人员的广泛关注。

本文将带您了解支原体这一神秘的微生物领域,探索它的基本性质、与人类健康的关系以及如何防治相关疾病。

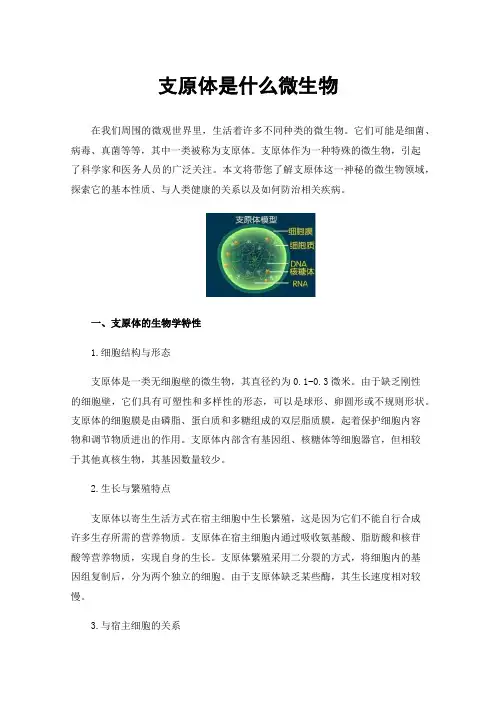

一、支原体的生物学特性1.细胞结构与形态支原体是一类无细胞壁的微生物,其直径约为0.1-0.3微米。

由于缺乏刚性的细胞壁,它们具有可塑性和多样性的形态,可以是球形、卵圆形或不规则形状。

支原体的细胞膜是由磷脂、蛋白质和多糖组成的双层脂质膜,起着保护细胞内容物和调节物质进出的作用。

支原体内部含有基因组、核糖体等细胞器官,但相较于其他真核生物,其基因数量较少。

2.生长与繁殖特点支原体以寄生生活方式在宿主细胞中生长繁殖,这是因为它们不能自行合成许多生存所需的营养物质。

支原体在宿主细胞内通过吸收氨基酸、脂肪酸和核苷酸等营养物质,实现自身的生长。

支原体繁殖采用二分裂的方式,将细胞内的基因组复制后,分为两个独立的细胞。

由于支原体缺乏某些酶,其生长速度相对较慢。

3.与宿主细胞的关系支原体与宿主细胞存在密切的关系。

当支原体进入宿主体内时,它们通过自身表面的黏附蛋白与宿主细胞表面的受体结合,从而实现对宿主细胞的黏附。

一些支原体还能侵入宿主细胞内部,利用宿主细胞的资源进行生长和繁殖。

支原体感染会导致宿主细胞功能紊乱,甚至引发细胞凋亡。

此外,支原体还能刺激宿主产生免疫反应,导致炎症和组织损伤。

二、支原体感染的途径及传播1.感染途径支原体主要通过呼吸道进入人体,引发上呼吸道和下呼吸道感染。

在气溶胶形式的飞沫中,患者咳嗽、打喷嚏或说话时产生的飞沫可将支原体带入周围空气中。

当健康人吸入这些被支原体污染的飞沫时,就可能导致感染。

此外,支原体还可以通过接触传播,如手部接触到被病毒污染的物品表面,再触摸口鼻等黏膜,也容易造成感染。

2.传播途径支原体的传播主要依赖于近距离的人际接触,尤其是在密闭、拥挤的环境中,例如家庭、学校、机关单位和医疗机构等。

支原体的功能

“支原体的功能”是指支原体在生物体中的作用和功能。

支原体是一类没有细胞壁、高度多形性、能通过滤菌器、可用人工培养基培养增殖的最小原核细胞型微生物,广泛存在于人和动物体内,大多不致病。

支原体有多种功能,其中一些功能如下:

1.寄生功能:支原体可以在人和动物的体内寄生,与宿主细胞密切接触而获

得营养,同时将自身基因组整合到宿主细胞基因中,从而成为潜在的致癌因子。

2.免疫调节:支原体可以刺激宿主的免疫系统,诱导机体产生特异性免疫应

答,从而抑制或清除支原体感染,对维持机体正常生理功能具有一定的免疫调节作用。

总体而言,支原体的功能不仅体现在其独特的生物特征上,也在于其对宿主的潜在影响。

然而,关于支原体的具体功能和作用机制仍需进一步研究和探索。

支原体结构特点

支原体是一类微生物,属于革兰氏阴性细菌,其结构特点如下:

1. 细胞膜:支原体的细胞膜由脂质双层组成,包裹着细胞质。

细胞膜是细菌细胞的外层结构,有助于维持细胞形状和保护内部细胞器。

2. 细胞壁:支原体的细胞壁相对较薄,不像其他细菌一样含有较厚的革兰氏阳性或阴性细菌的细胞壁。

这使得支原体在染色时不容易显示出来。

3. 细胞质:支原体的细胞质包含细胞核、细胞质基质、细胞器和细胞内结构。

细胞核带有染色质,其中包含支原体的遗传信息。

4. 基质囊:支原体细胞内存在一个囊泡状的结构,称为基质囊(inclusion bodies),其中含有细胞内的代谢产物和代谢物质。

5. 菌体大小:支原体相对较小,直径一般为0.2-0.5微米。

由于其小尺寸和特殊的细胞结构,支原体在常规显微镜下通常不易观察到。

6. 不具备自主繁殖能力:支原体在宿主细胞内寄生并依赖于宿主细胞的代谢机制进行复制。

它们缺乏自主繁殖的能力,需要寄生在宿主细胞内生存和繁殖。

总的来说,支原体的结构特点包括细胞膜、细胞壁、细胞质、基质囊等,它们的小尺寸和寄生依赖于宿主细胞使得支原体在显微镜下观察和识别相对困难。

支原体(mycoplasma)感染是一种性接触传播疾病。

支原体可存在于健康携带者,而在性乱者、同性恋、妓女、淋病患者中检出率较高。

性伴数越多,性活跃指数越大,感染率越高。

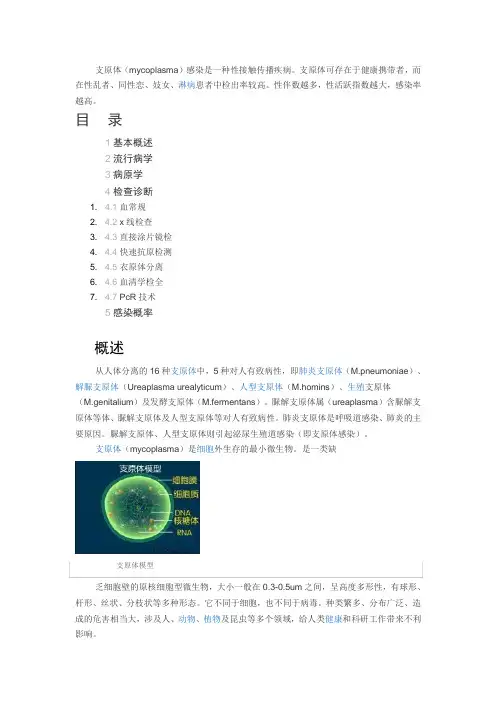

目录1基本概述2流行病学3病原学4检查诊断1. 4.1 血常规2. 4.2 x线检查3. 4.3 直接涂片镜检4. 4.4 快速抗原检测5. 4.5 衣原体分离6. 4.6 血清学检全7. 4.7 PcR技术5感染概率概述从人体分离的16种支原体中,5种对人有致病性,即肺炎支原体(M.pneumoniae)、解脲支原体(Ureaplasma urealyticum)、人型支原体(M.homins)、生殖支原体(M.genitalium)及发酵支原体(M.fermentans)。

脲解支原体属(ureaplasma)含脲解支原体等体、脲解支原体及人型支原体等对人有致病性。

肺炎支原体是呼吸道感染、肺炎的主要原因。

脲解支原体、人型支原体则引起泌尿生殖道感染(即支原体感染)。

支原体(mycoplasma)是细胞外生存的最小微生物。

是一类缺支原体模型乏细胞壁的原核细胞型微生物,大小一般在0.3-0.5um之间,呈高度多形性,有球形、杆形、丝状、分枝状等多种形态。

它不同于细胞,也不同于病毒。

种类繁多、分布广泛、造成的危害相当大,涉及人、动物、植物及昆虫等多个领域,给人类健康和科研工作带来不利影响。

支原体是一种不同与细菌和真菌的另一类微小病原体,支原体属有80余种,与人类有关的支原体有肺炎支原体(MP),人型支原体(MH)、解脲支原体(UU)和生殖支原体(MG),前者引起肺炎,后三者引起泌尿生殖道感染。

支原体、衣原体感染人体后,首先侵入柱状上皮细胞并在细胞内生长繁殖,然后进入单核巨噬细胞系统的细胞内增殖。

由于支原体、衣原体在细胞内繁殖,导致感染细胞死亡,同时尚能逃避宿主免疫防御功能,得到间歇性保护。

支原体、衣原体的致病机理是抑制被感染细胞代谢,溶解破坏细胞并导致溶解酶释放,代谢产物的细胞毒作用,引起变态反应和自身免疫。

支原体指标

支原体指标是指用于检测人体内是否存在支原体感染的一系列指标。

支原体是一类细菌,可以引起多种感染,如支气管炎、肺炎、肺炎衣原体感染等。

以下是常见的支原体指标:

1. 抗体检测:通过检测人体内特定类型的抗体(抗体IgM和IgG)来判断是否感染支原体。

IgM抗体通常表示当前感染,而IgG抗体通常表示过去感染或免疫。

2. DNA扩增检测:使用聚合酶链式反应(PCR)等技术检测支原体的DNA是否存在。

这种方法能够快速、准确地检测支原体感染,常用于肺炎衣原体感染的诊断。

3. 细菌培养:将患者样本(如咽拭子、尿液)在细菌培养基上培养一段时间,观察是否有支原体生长。

这种方法可以确定感染的支原体类型,并进行其对应的药物敏感性测试。

4. 核酸杂交检测:将支原体核酸探针与病人样本中的支原体核酸结合,然后通过特殊的染色方法观察是否有染色。

这种方法可以检测支原体感染的位置和数量。

需要注意的是,不同的支原体感染可能需要不同的检测方法和指标。

因此,在具体检测前,应根据患者症状和临床表现选择合适的检测方法和指标。

支原体是什么?支原体(Mycoplasma)是一种非常微小的寄生生物,属于细菌界的一类。

它们的直径约为0.1~0.3微米,比一般的细菌还要小。

支原体没有细胞壁,因此它们在形态上呈现出一种典型的“小球状”结构。

它们主要通过吸附在宿主细胞的表面进行寄生生活,从而获取营养和能量。

一、支原体的生活方式:寄生和腐生支原体主要依赖于宿主细胞生存,它们可以通过吸附在宿主细胞的表面,进入细胞内部,从而获取营养物质。

这种生活方式被称为寄生。

然而,有些支原体也可以在环境中独立生活,例如一些专性腐生的支原体可以在死去的植物和动物组织中生长,这种生活方式被称为腐生。

二、支原体的分类:多样性和特殊性支原体属于细菌界的一类,它们的分类地位一直存在争议。

根据它们的生物学特性和基因序列分析,支原体被分为三个科:支原体科、螺旋体科和立克次体科。

其中,支原体科是支原体的主要分类单位,包括了许多已知的支原体物种。

三、支原体的遗传物质:DNA或RNA支原体的遗传物质是DNA或RNA。

其中,DNA支原体占绝大多数,而RNA 支原体则非常稀少。

这些DNA或RNA分子包含了一支原体所有的遗传信息,指导着它们的生长、繁殖和功能。

四、支原体的繁殖方式:二分裂和转化支原体的繁殖方式主要有两种:二分裂和转化。

二分裂是支原体最常见的繁殖方式,通过这种方式,支原体会一分为二,形成两个新的支原体。

转化则是支原体将自身的一个细胞转化为一个新的细胞,这种方式在支原体中较少见。

五、支原体的生物学特性:独特的生活方式支原体没有细胞壁,这是它们与一般细菌的最显著区别。

没有细胞壁使得支原体能够在极端环境中生存,如高酸、高碱和低温环境。

此外,支原体的蛋白质和核酸结构也使其具有独特的生活习性。

例如,支原体的DNA包被在一组特殊的蛋白质中,这些蛋白质被称为“粒子蛋白”,它们在支原体的复制和繁殖中起着关键作用。

六、支原体的基因组:丰富的信息库支原体的基因组包含了大量的遗传信息,这些信息对于理解支原体的生物学特性和生活习性至关重要。

支原体定义支原体是一类微小的细胞内寄生菌,也被称为支原体类(Chlamydiaceae)。

在科学界,它们被广泛认为是真核生物和细菌之间的一种过渡性生物,因为它们具有细菌的DNA和RNA,但同时也有一些真核生物特征,例如寄生性和细胞内生活方式。

支原体最早是在19世纪晚期被发现的,当时的科学家们对它们的性质一无所知。

随着科学技术的进步,人们对支原体的了解也不断深入。

现在已经确认有多个不同种类的支原体,包括人类常见的几种,如沙眼支原体和生殖道支原体等。

支原体的特殊之处在于其细胞周期和生殖方式。

与大多数细菌不同,支原体没有典型的细菌细胞壁,而是有一个特殊的外膜结构,称为小体。

这种结构使得支原体在抵抗抗生素、免疫系统攻击和寄主细胞内存活方面具有独特的能力。

为了生存和繁殖,支原体必须寄生在其他细胞内。

它们通过感染宿主细胞并利用其代谢和营养资源来生存。

支原体侵入宿主细胞后,会进行一系列的生活过程,包括进入细胞质、形成包涵体、分裂繁殖和释放新的感染性形式。

这种复杂的生活周期使得支原体难以被识别和治疗。

支原体感染可以引起多种疾病,包括沙眼、生殖道感染和呼吸道感染等。

由于其寄生生活方式,支原体感染往往是慢性的,并且可能不会引起明显的症状。

然而,如果不加以治疗,支原体感染可能导致严重的并发症,甚至危及生命。

准确诊断支原体感染是非常重要的,因为它可以指导治疗和预防措施的选择。

目前,常用的诊断方法包括PCR(聚合酶链反应)和免疫学检测等。

这些方法可以通过检测支原体的DNA或特定的抗原来确定感染是否存在。

治疗支原体感染的主要方法是使用抗生素。

然而,由于支原体的生命周期和寄生性质,治疗可能需要较长的时间,并且需要更高的抗生素浓度才能有效杀灭病原体。

此外,由于支原体的抗药性已经成为一个问题,选择正确的抗生素也非常重要。

总之,支原体是一类特殊的微生物,它们具有细菌和真核生物的特征,通过寄生宿主细胞来生存和繁殖。

支原体感染可能引起多种疾病,并且治疗相对复杂。

支原体(mycoplasma):又称霉形体,为目前发现的最小的最简单的原核生物。

支原体细胞中唯一可见的细胞器是核糖体(支原体是原核细胞,原核细胞的细胞器只有核糖体)。

支原体是在1898年发现的,是一种简单的原核生物。

其大小介于细菌和病毒之间。

结构也比较简单,多数成球形,没有细胞壁,只有三层结构的细胞膜,故具有较大的可变性。

支原体可以在特殊的培养基上接种生长,用此法配合临床进行诊断。

与泌尿生殖道感染有关的主要是分解尿素支原体和人型支原体两种,约有20-30%的非淋菌性尿道炎的病人,是由以上两种支原体引起的,是非淋菌性尿道炎及宫颈炎的第二大致病菌。

在成年人的泌尿生殖道中分解尿素支原体和人型支原体感染率主要与性活动有关,也就是说,与性交次数的多少、性交对象的数量有关,不管男女两性都是如此。

据统计女性的支原体感染率更高些,说明女性的生殖道比男性生殖道更易生长支原体。

另外,分解尿素支原体的感染率要比人型支原体的感染率为高。

形态与结构支原体的大小为0.2~0.3um,可通过滤菌器,常给细胞培养工作带来污染的麻烦。

无细胞壁,不能维持固定的形态而呈现多形性。

革兰氏染色不易着色,故常用Giemsa染色法将其染成淡紫色。

细胞膜中胆固醇含量较多,约占36%,对保持细胞膜的完整性具有一定作用。

凡能作用于胆固醇的物质(如二性霉素B、皂素等)均可引起支原体膜的破坏而使支原体死亡。

支原体结构支原体基因组为一环状以双链DNA,分子量小(仅有大肠杆菌的五分之一),合成与代谢很有限。

肺炎支原体的一端有一种特殊的末端结构(terminal structure),能使支原体粘附于呼吸道粘膜上皮细胞表面,与致病性有关。

·抵抗力支原体对热的抵抗力与细菌相似。

对环境渗透压敏感,渗透压的突变可致细胞破裂。

对重金属盐、石炭酸、来苏尔和一些表面活性剂较细菌敏感,但对醋酸铊、结晶紫和亚锑酸盐的抵抗力比细菌大。

对影响壁合成的抗生素如青霉素不敏感,但红霉素、四环素、链霉素及氯霉素等作用于支原体核蛋白体的抗生素,可抑制或影响蛋白质合成,有杀灭支原体的作用。

支原体的名词解释

支原体是一种没有细胞壁、最小、最简单的原核细胞微生物。

由于它的形状通常呈现为丝状或分枝状,因此得名“支原体”。

支原体的特点:

1. 体积小:支原体是所有病毒和细菌中最小的生物,其直径通常只有约100纳米(比某些细菌要小得多)。

2. 无细胞壁:与大多数生物不同,支原体没有细胞壁,其细胞膜主要由脂质构成。

3. 遗传物质:支原体具有DNA和RNA两种遗传物质,但它们只具有一个环状的单链DNA作为基因组,长度约为500kbp。

4. 生长条件:支原体需要在活细胞中才能进行增殖,它们无法独立地进行新陈代谢。

5. 感染性:支原体可以通过不同的途径感染宿主细胞,如通过受体-配体结合等方式进入细胞。

6. 快速增殖:在适宜的条件下,支原体可以在宿主细胞内快速繁殖,形成更多的后代。

7. 广泛的宿主范围:支原体可以感染多种不同种类的宿主细胞,包括人类、动物和植物等。

8. 形态多样性:支原体的形态多样,可以是丝状、球形、螺旋形或放射形等。

9. 抵抗力弱:由于没有细胞壁,支原体对外界环境比较敏感,对干燥、紫外线等抵抗力较弱。

总之,支原体是一种独特的微生物,具有小巧、简单和高度适应性的特点。

它们在自然界和人类生活中都有广泛的存在和应用价值。

临床上有关支原体检测的指标,包括支原体抗体滴度的检测与支原体核酸DNA 的检测。

支原体抗体滴度的检测,一般在1:32以下为正常,大于1:32则为阳性。

而支原体核酸DNA检测结果,多数医院参考值为0-500copy/mL为正常。

不同医院及不同检查方法,正常参考值的范围也有所不同,一般以化验单上参考值范围为主。

支原体抗体滴度、支原体核酸DNA检测的结果,超过正常参考值时,可能提示体内有支原体感染存在,但是否需要治疗,需结合个人情况及临床症状而定。

如果支原体检测超过正常参考值,但没有明显临床症状,建议密切观察即可,可不用进行特殊治疗。

但如果出现明显症状,如支原体肺炎,表现为发热、咳嗽、咽痛、乏力等临床症状,或有支原体尿路感染,表现为尿频、尿急、尿痛,或女性白带分泌增多、有脓性分泌物等症状,建议根据相关的药敏培养结果,遵医嘱选择敏感的抗生素进行治疗。

如果出现支原体感染,临床上常使用四环素类、大环内酯类、喹诺酮类等药物,进行抗感染治疗。

服药期间应密切观察病情变化,如出现新的病情变化,应及时到医院复查,并采取相应的诊疗措施。