4.商代晚期青铜器(1)

- 格式:ppt

- 大小:16.35 MB

- 文档页数:28

商周青铜器纹样青铜器流⾏于新⽯器时代晚期⾄秦汉时代,以商周器物最为精美。

最初出现的是⼩型⼯具或饰物。

夏代始有青铜容器和兵器。

商中期,青铜器品种已很丰富,并出现了铭⽂和精细的花纹。

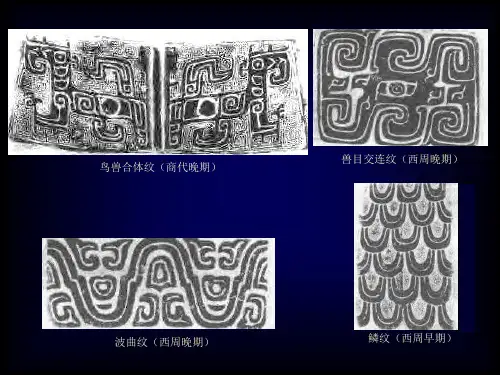

商晚期⾄西周早期,是青铜器发展的⿍盛时期,器型多种多样,浑厚凝重,铭⽂逐渐加长,花纹繁富丽。

随后,青铜器胎体开始变薄,纹饰逐渐简化。

春秋晚期⾄战国,由于铁器的推⼴使⽤,铜制⼯具越来越少。

秦汉时期,随着瓷器和漆器进⼊⽇常⽣活,铜制容器品种减少,装饰简单,多为素⾯,胎体也更为轻薄。

中国古代铜器,是我们的祖先对⼈类物质⽂明的巨⼤贡献,虽然从⽬前的考古资料来看,我国铜器的出现,晚于世界上其他⼀些地⽅,但是就铜器的使⽤规模、铸造⼯艺、造型艺术及品种⽽⾔,世界上没有⼀个地⽅的铜器可以与中国古代铜器相⽐拟。

本书在编选过程中,集中了中国历代青铜器的纹样造型600余幅,李飞先⽣通过原器物墨拓法和少量的线描图案,准确⽽细致地表现出了古代青铜器的原有纹样和造型,⽣动再现了中国古代青铜器的风貌。

李飞先⽣在多年的编写过程中,尽其所能,注出了他所了解的所有纹饰信息,如:年代、纹样形式、原器物出⼟地点等。

但是仍然有不少⽆从考证,本着严肃认真的研究、治学态度,我们在本书中没有对这些青铜器纹样具体内容进⾏标⽰,以待来哲,⼀有新的研究成果,我们将在重印出版时予以标⽰。

中国古代青铜器简谱⼤约公兀前3000年,埃及和美索不达⽶亚的居民⾸先发现,把红铜和锡按照适当的配⽐熔炼到⼀起,不仅铜的熔点低了许多,更便于冶炼,⽽且这样炼出来的铜⾮常坚硬,更适于铸造兵器和其他的⽣活⽤具。

此后,世界上⼏个古⽂明同步孕育的民族先后发现了这种铜锡合⾦的青铜的化学稳定性和物理特性,开始⼤量制造和使⽤青铜器。

于是,后⼈从考古学意义上,把这个与奴⾪社会相联系的时代,叫做青铜时代。

古往今来,全世界重要的收藏机构和收藏家们⼤体都有这样⼀种看法,那就是尽管古埃及与古希腊、古罗马⽂明之间也同样经历了青铜时代,⽽最精美的青铜艺术品却只出在中国。

青铜文化名词解释(1)方国青铜器物上常刻有铭文,可作为判断该器是某一方国贵族或君长所铸造的标识,亦称“铭器”。

也叫“彝器”。

如侯马盟书和临汾陶寺各期铜器上都有“卢氏”、“姜”等铭文。

②甲骨卜辞中多次出现的东周方国名。

秦武公二年(前年)楚令尹子玉率师侵庸国时,使用大量方国兵器,其中有方彝一类器皿,为此而得名。

子玉入郢,杀共王,初平三年(前年)晋灭庸后,楚国又得到众多方国青铜器,其中不少被陈放于宗庙之内,成为权势的象征。

③东汉学者张衡《西京赋》中说:“楚王好细腰,而国中多饿人”,即指楚国方国青铜器物中普遍存在的一种状况。

④商代晚期的青铜器。

(2)帝王明确表示要重新安定天下,建立一个统一王朝的信物,故称。

又因其在秦昭王时制造,故又称“昭王器”。

西周金文有“作册”、“作尊彝”等,分别用以盛放或供奉祭祀所用的礼器,后皆称为“彝”。

汉以后统称为“鼎”。

周代宗庙盛放“九鼎”的地方,又称为“宝鼎”。

天子在举行祭祀或在诸侯朝见时,往往用“鼎”装载烹饪的食品和青铜乐器,以象征祖先和神灵。

古代乐器有钟、磬、铙、钹、钲、鼓等。

中国古代把天干地支与乐器对应起来,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥被称为“十二地支”。

古人用这种对应关系来作为确切的时间单位。

他们把十天干与十二地支相配,排列成六十个甲子,以一个甲子为一个单元,六十年重复一次,甲子年就是我们常说的黄道吉日。

(3)宗庙是古代帝王或诸侯的祖庙,又是供奉祖先的地方,故称。

(4)度量衡度量衡是记录事物数量的标准。

青铜器上的度量衡记号与实际器物的形状尺寸多不一致,但通过仔细辨认,还是可以掌握它们的规律的。

比如圆器中的容量单位,直径八分,在器上却要写作八寸;直径六分,则要写作六寸。

直径三分,则要写作三寸;直径二分,则要写作二寸半;等等。

古人用结绳记事法来计算数目,那些小数目往往结成绳,穿上一个方孔,打结表示。

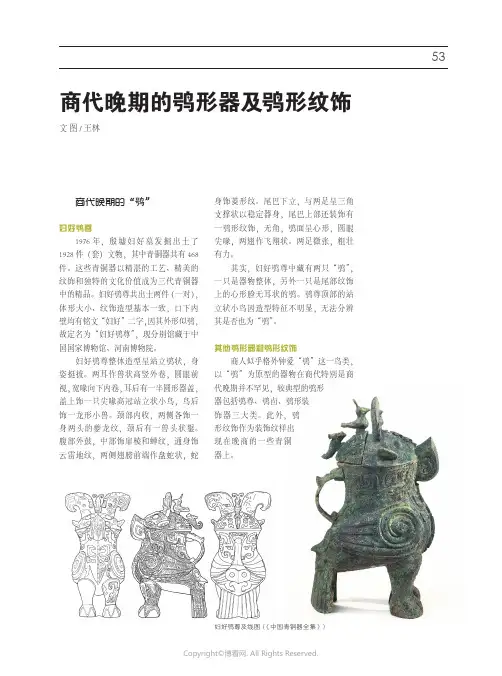

商代晚期的鸮形器及鸮形纹饰文 图/王林妇好鸮尊及线图(《中国青铜器全集》 )商代晚期的“鸮”妇好鸮尊1976年,殷墟妇好墓发掘出土了1928件(套)文物,其中青铜器共有468件。

这些青铜器以精湛的工艺、精美的纹饰和独特的文化价值成为三代青铜器中的精品。

妇好鸮尊共出土两件(一对),体形大小、纹饰造型基本一致,口下内壁均有铭文“妇好”二字,因其外形似鸮,故定名为“妇好鸮尊”,现分别馆藏于中国国家博物馆、河南博物院。

妇好鸮尊整体造型呈站立鸮状,身姿挺拔。

两耳作兽状高竖外卷,圆眼前视,宽喙向下内卷,耳后有一半圆形器盖,盖上饰一只尖喙高冠站立状小鸟,鸟后饰一龙形小兽。

颈部内收,两侧各饰一身两头的夔龙纹,颈后有一兽头状鋬。

腹部外鼓,中部饰扉棱和蝉纹,通身饰云雷地纹,两侧翅膀前端作盘蛇状,蛇身饰菱形纹。

尾巴下立,与两足呈三角支撑状以稳定器身,尾巴上部还装饰有一鸮形纹饰,无角,鸮面呈心形,圆眼尖喙,两翅作飞翔状。

两足微张,粗壮有力。

其实,妇好鸮尊中藏有两只“鸮”,一只是器物整体,另外一只是尾部纹饰上的心形脸无耳状的鸮。

鸮尊顶部的站立状小鸟因造型特征不明显,无法分辨其是否也为“鸮”。

其他鸮形器和鸮形纹饰商人似乎格外钟爱“鸮”这一鸟类,以“鸮”为原型的器物在商代特别是商代晚期并不罕见,较典型的鸮形器包括鸮尊、鸮卣、鸮形装饰器三大类。

此外,鸮形纹饰作为装饰纹样出现在晚商的一些青铜器上。

亚兽鸮尊鸮卣侯家庄1001号大墓石鸮形立雕旧金山博物馆藏鸮纹觯图① 《美帝国主义劫掠的我国殷周青铜器集录》中收录的鸮尊,此外日本泉屋博古馆也藏有一件,与此相似图② 妇好圈足觥尾部鸮形纹饰除妇好鸮尊外,目前所见绝大多数鸮尊已流散海外。

陈梦家先生《美帝国主义劫掠的我国殷周青铜器集录》中共收录包括亚兽鸮尊在内的商代晚期鸮尊6件。

鸮卣造型相似,多为2只相背站立的鸮,目前考古发现以河南地区出土较多,另外《中国青铜器全集》中收录国内馆藏商代晚期鸮卣5件,《美帝国主义劫掠的我国殷周青铜器集录》中收录流散海外商代晚期鸮卣8件。

介绍一件你感兴趣的青铜器,解析器物赏析的方法

青铜器是中国古代文化遗产中的重要组成部分,具有丰富的历史、文化和艺术价值。

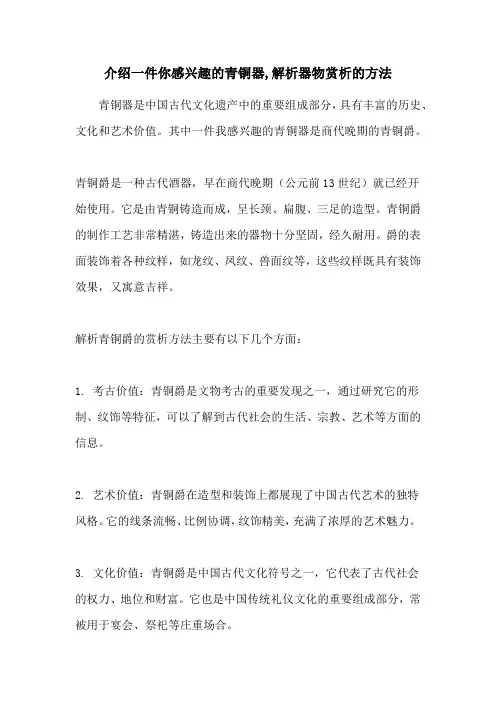

其中一件我感兴趣的青铜器是商代晚期的青铜爵。

青铜爵是一种古代酒器,早在商代晚期(公元前13世纪)就已经开

始使用。

它是由青铜铸造而成,呈长颈、扁腹、三足的造型。

青铜爵的制作工艺非常精湛,铸造出来的器物十分坚固,经久耐用。

爵的表面装饰着各种纹样,如龙纹、凤纹、兽面纹等,这些纹样既具有装饰效果,又寓意吉祥。

解析青铜爵的赏析方法主要有以下几个方面:

1. 考古价值:青铜爵是文物考古的重要发现之一,通过研究它的形制、纹饰等特征,可以了解到古代社会的生活、宗教、艺术等方面的信息。

2. 艺术价值:青铜爵在造型和装饰上都展现了中国古代艺术的独特

风格。

它的线条流畅、比例协调,纹饰精美,充满了浓厚的艺术魅力。

3. 文化价值:青铜爵是中国古代文化符号之一,它代表了古代社会

的权力、地位和财富。

它也是中国传统礼仪文化的重要组成部分,常被用于宴会、祭祀等庄重场合。

4. 时代价值:青铜爵见证了中国古代社会的发展和演变。

从早期的简单形制到后来的复杂纹饰,青铜爵的变化反映了古代社会经济、政治、文化等方面的变化。

在赏析青铜爵时,我们可以从这些方面进行思考,并结合历史、艺术、文化等知识进行深入分析。

通过对青铜爵的赏析,我们可以更好地了解古代社会的发展和演变,以及中国古代文化的博大精深。

商代青铜器与西周青铜器的异同商代分为商代前期和后期,这两个时期的差别很大,必须分开说商代到西周时期青铜器合金成分变化一览表商代前期:容器锡青铜:含锡量较夏代增长但仍属中等三元青铜:锡铅含量较低或中等。

高铅存在。

铜器中铅含量高多高于锡工具:(仅盘龙城一件)含锡量中等,铅较低商代后期:容器:锡铜器:为主要成分,以含锡量高与中高等偏高者为多三元青铜:地位次于锡青铜,其中以高锡与含锡量中等偏高为绝大多数,铜器锡含量多高于铅铅铜器:少量,含铅量多较高武器:锡青铜:为主要成分。

含锡量中等偏高者为多三元青铜:较少,含锡量多较低铅青铜:为另一主要成分。

高铅与含铅量中等者为多工具:锡青铜:较少,含锡量高三元青铜:为主要成分。

含锡量高而含铅量低者为多西周容器:锡青铜:地位次于三元青铜,以含锡量高与中等偏高者为多三元青铜:为主要成分。

高锡与含锡量中等偏高者为多,铜器锡含量多高于铅武器:锡青铜:教师和,含锡量皆中等三元青铜:为主要成分,含锡量较低或中等,含铅量较低、中等或高铅青铜:较少。

含铅量皆高。

从器类、文饰、铭文等来看,商代青铜器分早中晚三期商早期:器类:爵、斝、盉、觚、鼎、盘、罍、鬲文饰:饕餮纹为主纹饕餮尾部上卷细线条,线条简单,平雕效果粗线条(类似浅浮雕)有乳丁文饰风格:简单质朴单层花纹浮雕高浮雕牺首装饰铭文:出土文物尚无铭文商代中期:(武丁之前)器形:鼎、斝、爵、觚、罍、瓿、卣、盘、(新器类是卣和瓿)文饰:纹饰向细密、繁复方向发展出现了高浮雕继承商早期的线条新出现了鱼纹、龟纹商代晚期:(武丁以后)器形:新出现器形甗、尊、斗文饰:饕餮纹为主,渐渐流行尾部下卷的饕餮纹出现蝉纹、勾连云雷纹、夔纹、小鸟纹文饰风格:前段饕餮纹与蝉纹等图案开始用云雷纹衬地作底,中段文饰细密化,出现“三层花纹”(即地纹、浮雕和浮雕上的花纹),器身饰扉棱,办扳部、提梁两端饰兽首铭文:包括祭祀的日名、庙号、族名和作器者名西周青铜器器形:西周早期:鼎、簋、爵、觯、觚、尊、卣、斝觚由必出到少见,罍亦不多见爵觯是西周早期墓葬中独特的组合形式西周中期:爵、觯、尊、卣已经不见,壶成为唯一酒器单纯的食器组合中,鼎簋组合成为主流西周晚期:簠、盨出现,反映了食器的分工更加细匜出现并取代了盉文饰:西周早期早段:继承商代特点早期晚段:向素朴发展中期早段:出现S形顾龙纹、大型凤鸟纹、网纹等新文饰中期晚段:素朴风格,商代繁复的扉棱减少,集群纹饰演变为文饰带铭文:字数量增多,内容多为克商建邦、平乱、分封、征伐等政治内容,字数最多的青铜器毛公鼎就属西周晚期,499字。

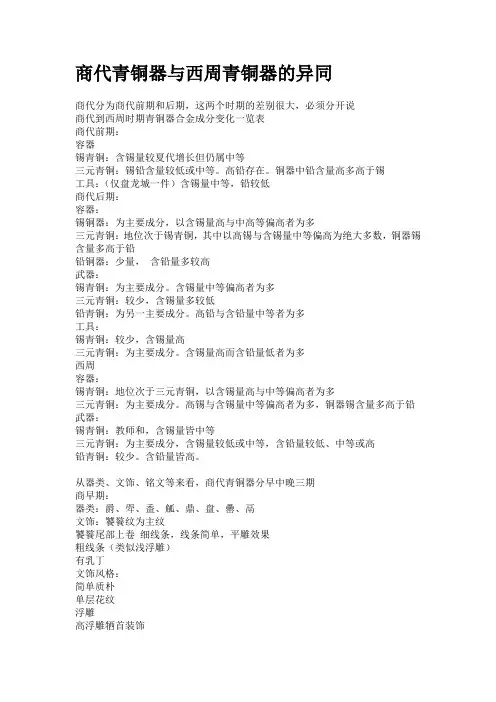

商晚期前期的器型变化是明显的,各种器型有以下的特征。

本期新出现的器类有方彝、觯、觥等。

方形器大为发展,几乎所有的酒器都为方形。

鼎的变化较大,除通常样式外还出现了分档鼎。

下为商代晚期的分档鼎。

器型为立耳方唇,腹分裆柱足。

口下饰兽面纹一周,雷纹为地,上下有联珠纹栏,腹内壁有铭文“丑鼎”二字。

方鼎都是槽形长方,柱足粗而偏短。

簋仍为无耳,腹变浅,最大腹径上移。

1976年河南小屯5號墓出土,侈口束頸,鼓腹圈足。

口下飾三角紋,頸飾鳥紋,獸首腹飾百乳雷紋,圈足飾獸面紋,器底中部銘文而字。

觚的造型向细长发展,喇叭口扩展,大十字架镂孔退化为十字孔,或穿透或不透。

扁体爵大减,圆体爵盛行。

下图是商代早期的扁体爵。

下图是商晚期前期的圆体爵。

上面两个爵,不仅体型不同,爵底也有明显的不同斝的变化是斝板上始见兽头装饰。

三足明显增高。

这样的斝很漂亮呵。

为西周开创了一代新风。

戈出现了带胡带穿。

商晚期后期的器型特征-无肩尊和扁体卣是新出的典型器。

下图是无肩尊(“友”尊)下图也是商代晚期后期新出现的扁体卣器型。

始见马衔等车马器,也就是说,在商代的前期和中期是没有车马器的,这和生产力发展的水平有密切的关系。

除非有新的考古发现,我们应当把它作为定论。

鼎除柱足外,出现了蹄形足;圆鼎较多,直耳略向外撇。

上图为蹄形足的鼎。

下图的鼎直耳略向外撇。

双耳簋流行;觚基本似前段,仍为细长身喇叭口。

下图为商后期流行的双耳簋。

下图为商后期流行的细长身喇叭口的觚。

三、晚期(公元前14世纪—前11世纪)河南殷墟遗址、墓葬出土的青铜器是商代晚期的代表。

从各地出土的青铜器来推商代晚期·兽面纹四足鬲断,青铜器冶铸业虽然是以王都为中心,但在各地奴隶主贵族统治下的都邑,也都设有大大小小不同的作坊。

殷商后期是我国古代奴隶社会的鼎盛时期。

此时手工业中的青铜铸造业有了更大的发展,从二里头文化上层青铜器基础上发展起来的殷墟青铜器,不仅品类较全、形式多样,而且在造型设计和铸造工艺等方面都有较大的突破和创新,达到了中国青铜器发展史上的一个新高峰。

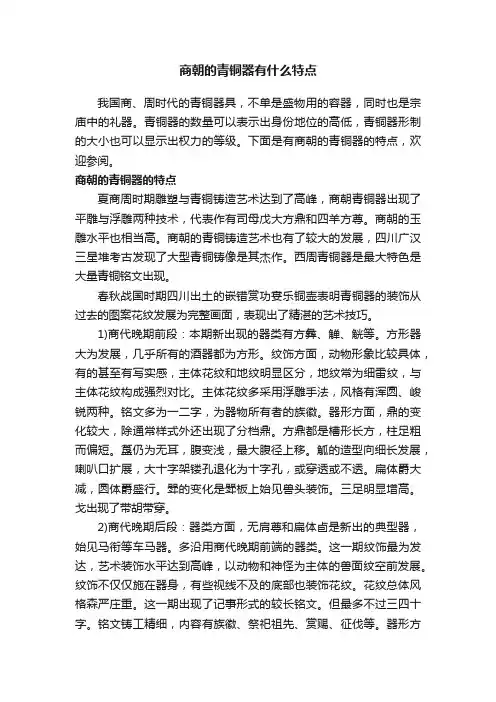

商朝的青铜器有什么特点我国商、周时代的青铜器具,不单是盛物用的容器,同时也是宗庙中的礼器。

青铜器的数量可以表示出身份地位的高低,青铜器形制的大小也可以显示出权力的等级。

下面是有商朝的青铜器的特点,欢迎参阅。

商朝的青铜器的特点夏商周时期雕塑与青铜铸造艺术达到了高峰,商朝青铜器出现了平雕与浮雕两种技术,代表作有司母戊大方鼎和四羊方尊。

商朝的玉雕水平也相当高。

商朝的青铜铸造艺术也有了较大的发展,四川广汉三星堆考古发现了大型青铜铸像是其杰作。

西周青铜器是最大特色是大量青铜铭文出现。

春秋战国时期四川出土的嵌错赏功宴乐铜壶表明青铜器的装饰从过去的图案花纹发展为完整画面,表现出了精湛的艺术技巧。

1)商代晚期前段:本期新出现的器类有方彝、觯、觥等。

方形器大为发展,几乎所有的酒器都为方形。

纹饰方面,动物形象比较具体,有的甚至有写实感,主体花纹和地纹明显区分,地纹常为细雷纹,与主体花纹构成强烈对比。

主体花纹多采用浮雕手法,风格有浑圆、峻锐两种。

铭文多为一二字,为器物所有者的族徽。

器形方面,鼎的变化较大,除通常样式外还出现了分档鼎。

方鼎都是槽形长方,柱足粗而偏短。

簋仍为无耳,腹变浅,最大腹径上移。

觚的造型向细长发展,喇叭口扩展,大十字架镂孔退化为十字孔,或穿透或不透。

扁体爵大减,圆体爵盛行。

斝的变化是斝板上始见兽头装饰。

三足明显增高。

戈出现了带胡带穿。

2)商代晚期后段:器类方面,无肩尊和扁体卣是新出的典型器,始见马衔等车马器。

多沿用商代晚期前端的器类。

这一期纹饰最为发达,艺术装饰水平达到高峰,以动物和神怪为主体的兽面纹空前发展。

纹饰不仅仅施在器身,有些视线不及的底部也装饰花纹。

花纹总体风格森严庄重。

这一期出现了记事形式的较长铭文。

但最多不过三四十字。

铭文铸工精细,内容有族徽、祭祀祖先、赏赐、征伐等。

器形方面鼎除柱足外,出现了蹄形足;圆鼎较多,直耳略向外撇。

簋最大变化是双耳簋急剧流行觚基本似前段,仍为细长身喇叭口。

爵的变化不大,仍为圆体爵,平底爵消失,爵柱后移。

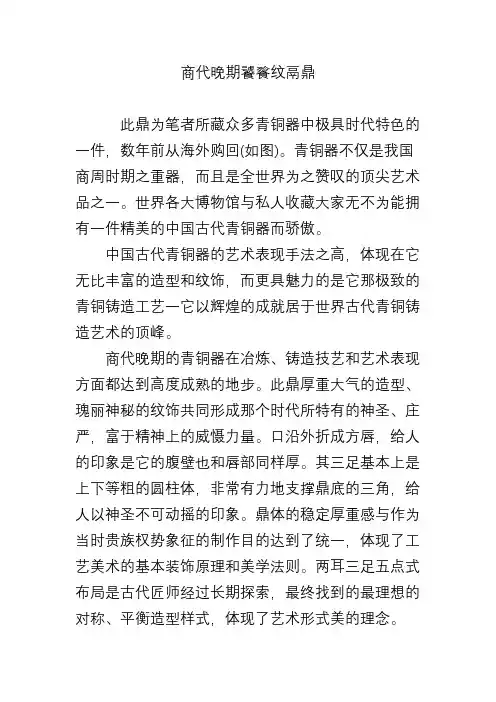

商代晚期饕餮纹鬲鼎此鼎为笔者所藏众多青铜器中极具时代特色的一件,数年前从海外购回(如图)。

青铜器不仅是我国商周时期之重器,而且是全世界为之赞叹的顶尖艺术品之一。

世界各大博物馆与私人收藏大家无不为能拥有一件精美的中国古代青铜器而骄傲。

中国古代青铜器的艺术表现手法之高,体现在它无比丰富的造型和纹饰,而更具魅力的是它那极致的青铜铸造工艺一它以辉煌的成就居于世界古代青铜铸造艺术的顶峰。

商代晚期的青铜器在冶炼、铸造技艺和艺术表现方面都达到高度成熟的地步。

此鼎厚重大气的造型、瑰丽神秘的纹饰共同形成那个时代所特有的神圣、庄严,富于精神上的威慑力量。

口沿外折成方唇,给人的印象是它的腹壁也和唇部同样厚。

其三足基本上是上下等粗的圆柱体,非常有力地支撑鼎底的三角,给人以神圣不可动摇的印象。

鼎体的稳定厚重感与作为当时贵族权势象征的制作目的达到了统一,体现了工艺美术的基本装饰原理和美学法则。

两耳三足五点式布局是古代匠师经过长期探索,最终找到的最理想的对称、平衡造型样式,体现了艺术形式美的理念。

此鼎给予人的精神震撼,还由于它的纹饰所形成的威慑作用。

与三足对应的鼎腹部装饰充满庄严凝重色彩的饕餮纹,以雷纹衬地,主纹与地纹形成对比,主纹之上再饰以其他纹饰,如饕餮的毛羽、眼睛等,显得层次分明,每两个饕餮纹之间饰以两条夔龙纹组成的简化饕餮纹,无论从正面、侧面、上方、下方任何一个角度观赏,都会感受到其诡异纹饰所形成的神秘氛围,特别是对称式的布局更给人以肃穆威严之感,使此鼎不愧为统治者政权、神权的象征。

其审美表现为阳刚之美,具有隆盛、威武、雄峙的特点。

此鼎精美的青铜工艺充分体现了古代劳动人民的卓越智慧。

青铜器在历经三千多年后的今天,其艺术感染力依然令人震撼,一直是世界公认的艺术珍宝,可见它不朽的艺术生命力。

艺术品的生命力正是其价值所在,一件艺术品的生命力越长久,它的价值越不可估量,因为它的艺术感染力将永远让人得到艺术的享受。

笔者常常被商周青铜器的艺术之美所吸引,它那种令人震撼的、充满神奇的魅力难以言表。

青铜器的分类鼎按功能,有镬鼎(煮肉食)、正鼎(又称“.列鼎”“牢鼎”,盛肉食,最重要的礼器)和羞鼎(又称“陪鼎”,盛调味品,正鼎的陪衬物)之分;按器型,有四足方鼎和三足圆鼎及有盖和无盖之分。

安阳殷墟出土的司母戊鼎为四足方鼎,重达875千克,是已发现的最重的青铜器。

西周中晚期形成列鼎制度,即用形状、纹饰相同而大小依次递减的鼎,按奇数分组,毎组代表贵族的不同身份。

据桓公二年何休注《春秋公羊传》记载,天子用9鼎,诸侯用7鼎、卿大夫用5鼎、士用3鼎或1鼎。

在考古发现中,奇数的列鼎往往与偶数的盛黍稷的簋配合使用,即如:5鼎与4簋相配,7鼎与6簋相配等,其中“9鼎8簋”为最高规格,天子用。

鬲(lì)饪食器,礼器。

有三只袋足。

由新石器时期陶鬲演变而来。

甗(yǎn) 蒸食器,礼器。

器型由甑和鬲上下叠摞而成。

上部甑盛放食物,下部鬲用以煮水,中间设穿孔箅,以利于蒸汽通过。

盨(xǖ)饪食器或盛食器,礼器。

以煮或盛放黍、稷、稻、粱等饭食为主。

椭圆口,两耳,四足或圈足。

有盖,盖上有足,取下盖翻置即成另一器皿,食毕归置如一。

食器盛装食物的器具。

簋(guǐ) 盛食器,礼器。

流行于商代至到战国时期。

形似大碗,圆口,双耳,圈足。

《周礼·地官·舍人》载:“凡祭祀,共簠簋”。

青铜簋造型多样,早期无耳,后来有双耳、三耳或四耳簋,也有三足、四足或圆身方座簋。

重要礼器。

据《礼记·玉藻》记载和考古发现而知,簋常以偶数与奇数鼎同时出现。

簠(fǔ)盛食器,礼器。

盛行于西周末至春秋初。

长方形,有盖,盖与器身造型相同而略浅,也有四足,其盖功能类盨盖。

豆盛食器。

流行春秋战国时期。

用来盛放干食或汤、羹类。

作为礼器,以偶数组合出现,豆是向神灵供献牺牲食品的最后一道器具。

多无耳,春秋时豆盘两侧加耳,战国时豆盘上加盖。

敦(duì)食器,礼器。

用于盛放黍、稷、稻、粱等食物,于春秋中期至战国晚期,渐取代商周的簋,于盛肉的鼎配合使用。

专题05 青铜器与甲骨文知识讲解1.我国青铜器文化的出现开始于原始社会后期。

2.迄今世界上出土的最重的青铜器是司母戊鼎;造型奇特、做工精美的青铜器是四羊方尊。

3.商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字,被称为“甲骨文”;。

4.我国有文字可考的历史,从商朝开始。

综合练习一.选择题(共15小题)1.郭沫若在1937年出版的《殷契粹编》的序言中写道:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。

”序言描述的是()A.甲骨文B.铭文C.小篆D.隶书【分析】本题考查甲骨文。

商朝的文字刻写在龟甲、兽骨上,称为甲骨文。

【解答】根据材料“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。

”可知序言描述的是甲骨文。

商朝的文字刻写在龟甲、兽骨上,称为甲骨文。

故选:A。

2.夏朝时,开始出现中国最早的青铜礼器。

商代中期,青铜器种类已很丰富,并出现了铭文和精细的花纹。

商代晚期至西周早期,青铜器的器型多种多样,铭文逐渐加长,花纹繁缛富丽。

这体现了我国古代()A.生产方式的变化B.手工业水平的提高C.社会风气的转变D.统治阶级的残暴【分析】本题考查青铜器,知道题干现象体现了我国古代手工业水平的提高。

【解答】题干现象体现了我国古代手工业水平的提高。

商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超。

当时的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,用来制造不同用途的器具。

到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。

ACD不符合题意。

故选:B。

3.商朝的历史,因有安阳殷墟出土的文物作为证据,已大体可以列入信史的范围。

这是因为()A.甲骨文的出土使商朝历史有文字可考B.安阳殷墟被证实为商朝的都城C.司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器D.安阳殷墟被列为世界文化遗产【分析】本题考查甲骨文的历史作用。

结合所学知识进行思考解答。

【解答】商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字被称为“甲骨文”,甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是一种比较成熟的文字,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。

商代青铜器赏析商代是夏朝之后的一个王朝,它的建立结束了夏末的纷乱局面,国家的力量进一步加强。

据《诗·商颂·殷武》记载:“昔有成沁,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰:商是常。

”大意是说成汤之时,包括西方的氐、羌在内的四方各族臣服于商。

商朝从公元前1600—前1 046年,历时500多年,自汤至末代纣共17代,31王,其中以盘庚迁殷为界而分为早商、晚商两个阶段。

我国对于商代文化的探索是分两步展开的,1928年通过对安阳殷墟的发掘确立了晚商文化,而1950年以来对郑州二里冈商代文化遗址的发掘确立了早商文化,到目前已经基本建立了完整的商代文化序列,同时也出土了大量精美青铜,随着研究的不断深入,我们对商代文化和历史等有了全新认识。

第一节商代青铜器概述商代是中国青铜器的核心时期,是青铜时代波澜壮阔、光彩夺目的一页。

商代早期的青铜器在郑州出土很多,这是因为郑州商城是商代早期都邑的原因。

这些青铜器大体分布在商城的南面和东南角,重要的墓葬或窖藏有二里冈、白家庄、张寨南街、杨庄,以及南关外、铭功路、二七路等地,此外商代早期青铜器在河南北部、湖北黄陂盘龙城、安徽嘉山泊岗、江西清江吴城等地也有重大的发现。

从出土的青铜器来看,无论在造型设计、花纹装饰,还是在铸造技术上较前代都有明显的进步。

此时期的礼器种类增多,器物纹饰主体已是兽面纹,并开始出现了铭文。

商代晚期是指盘庚迁都于殷之后的时期,即殷墟文化期。

就青铜器的发展而言,在郑州二里冈文化与安阳殷墟文化之间,具有一定的广泛性,这就完全有必要在商代早期后和成熟的殷墟文化期前,划出一个称为商代中期的阶段,时间大约相当于中丁至小乙时期。

商代中晚期的青铜器在冶炼、铸造技艺和艺术表现上都已经达到了高度成熟的地步,能够充分地发挥青铜材料的特点,作品被赋予某种社会意识形态的功能。

到了商代晚期青铜制造业得到迅猛发展,为两周时期青铜器的发展奠定了良好的基础,并使中国的青铜文化达到高峰。

1

第Ⅰ卷

一、选择题,本卷共10小题。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.考古挖掘出来的历史文物对历史研究非常重要。

如果我们对殷墟遗址加大考古力度,发掘出来最多的应该是

A .石器

B .青铜器

C .铁器

D .瓷器

1.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,殷墟是我国商朝后期都城遗址。

商朝是我国青铜文化的灿烂时期,青铜器生产规模大,品种多,工艺精美。

因此,如果我们对殷墟遗址加大考古范围,发掘出来最多的应该是青铜器。

答案选B 。

2.青铜时代,因青铜器在生产、军事和生活中地位重要而得名。

我国历史上的青铜时代不包括以下哪一时期

A .夏朝

B .商朝

C .西周

D .春秋

2.【答案】

D

3.文物是活着的历史。

下列能反映商朝社会生活且是湖南境内出土的文物的是

A .四羊方尊

B .司(后)母戊鼎

C .兵马俑

D .三彩骆驼载乐俑

3.【答案】A。

巧识夏、商、周、春秋战国时期的青铜器管流爵夏夏代晚期(公元前18世纪-前16世纪)敞口弧沿,双翼上展,狭长的器身下设有假腹,上有数圆穿,假腹下接三棱形的足。

器身一侧带有管形流,流上有2曲尺状装饰。

腹饰简单的乳钉纹、弦纹。

爵和角都是用于饮酒的容器,但爵有流而角的造型则无流而具有若尾的双翼。

此器形似角而带有管状的流,属于特殊形式的爵,非常少见。

戉箙卣商商代晚期(公元前13世纪—前11世纪)高33.3厘米,口横15厘米,口纵13.7厘米,重6750克。

卣为容酒器。

隆盖高缘,鼓腹下垂,圈足。

劲纵向置龙首提梁,提梁饰龙纹。

自盖到圈足置棱脊四道。

器及盖上饰浮雕大兽面。

器体兽面双目特别巨大,手法甚为夸张。

盖沿、器颈、圈足上分别饰以不同形态的龙纹和鸟纹。

提粱纵向装置,与一般横向装置不同,利与盖的两侧挑出双角,以增强形体的气势。

盖内有铭文“戉箙”两字。

兽面纹尊商商代中期(公元前16世纪-前13世纪),这件尊口部侈大,超过肩径,肩部丰圆突起,圈足较低,是商代早中期常见的式样。

此尊的肩部有三个牺首,体现了商代中期铸造技术的发展。

肩腹部兽面纹精丽工整,结构紧密,兽目及躯体上与方整齐排列的羽状纹饰更见绵密精细的气质。

但整个图象仍有强烈的抽象感和神秘感,兽面的主干和地纹没有明显的区别。

X壶商商代早期(公元前16世纪-前13世纪),壶是古代盛放酒的容器,沿用的时间很长,从商代直至汉代或更晚,其造型的变化也极其丰富复杂。

这件小口长颈的壶是商代中期盛行的形式,壶肩上有两个穿,可见原来连有活动的提梁。

器身有华丽繁密的纹饰,除盖上的卷体龙纹外,壶的肩腹部布满婉转流畅的纹样,极见精美。

壶的圈足内有一个X形的铭文,为作器者的氏族徽记,十分难得,是青铜器中发现最早的铭记之一。

徙卣商以两个相背的鸮(猫头鹰)合并为器形,盖为鸟首,首上有双耳,两侧的角作鸟喙,器腹作鸟身,饰有羽翼,器足为鸟足。

器盖对铭1“徙”字。

小子省壶商商晚期(公元前13世纪-前11世纪),小子省壶是晚商时期十分著名的器物,它直颈,鼓腹微微下垂,仅在盖、颈和圈足上用单或双线勾勒出十分简单的龙纹,风格简洁质朴,与商代晚期繁纹缛饰、华丽至极的时尚迥异其趣。

三星堆出土的商代晚期青铜四羊四鸟罍

罍是古代的一种大型盛酒器和礼器,多用青铜或陶制成,流行于商晚期至春秋中期。

其口小,腹深,有圈足和盖儿。

《诗经》中曾有记载:“我姑酌彼金罍,维以不永怀”,此处的金罍指的就是青铜罍。

1986年,四川广汉三星堆遗址二号祭祀坑出土的青铜四羊四鸟罍,是一件罕见的商代晚期铜罍。

该器,囗径26.5厘米,圈足径26厘米,高54厘米。

形制特点:方唇,喇叭囗,平沿,直颈,四孤肩,直腹,下腹呈孤形内收,喇叭形高圈足。

颈部有三周凸弦纹,肩部正中立有四鸟,将花纹隔成四组,每组为云雷纹组成的象鼻龙纹。

肩外缘铸四个外卷角的兽(羊)头。

腹部及圈足上有四道扉棱,与四鸟呈垂直分布,将腹部与圈足花纹隔成四组。

腹部上端花纹为乳钉纹和炯纹相间,下端为长直鼻、角下卷的兽面纹。

圈足上端有四个长方形镂孔和一周凸弦纹,其下为尾上翘又下卷的双身兽面纹。

一般来说,中国古代的青铜器按地域文化特色来说,大致分为以鄂尔多斯青铜器为代表的北方实用青铜器,以礼器为特征的中原文化青铜器,以及以神性为特征的西南青铜器,三星堆遗址出土的青铜器就是典型的以神性为特征的青铜器,1986年出土的青铜四羊四鸟罍呈现出独特的神秘色彩,为我们展示了三千年前西南青铜文明的神韵风采。