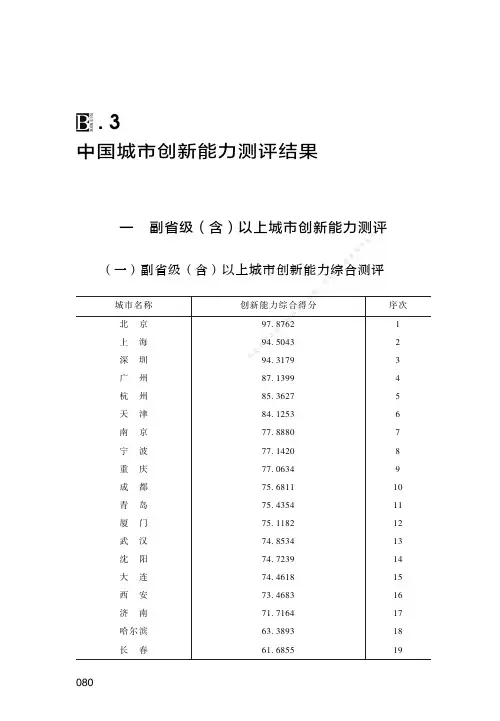

中国区域创新能力报告2009-2012年各省排名

- 格式:xls

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

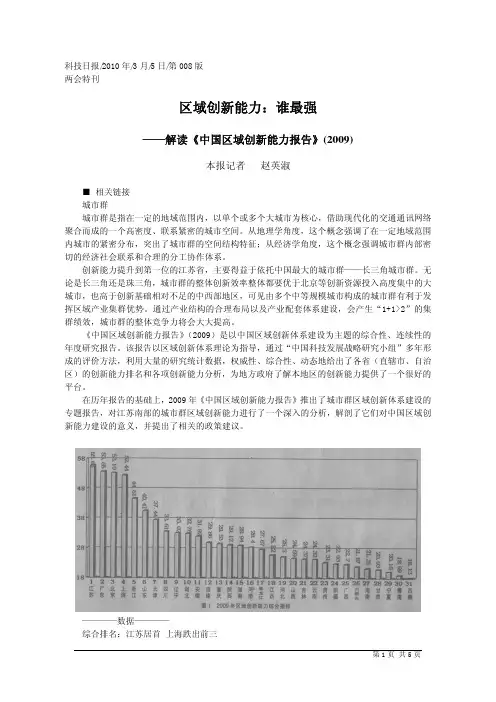

科技日报/2010年/3月/5日/第008版两会特刊区域创新能力:谁最强——解读《中国区域创新能力报告》(2009)本报记者赵英淑■相关链接城市群城市群是指在一定的地域范围内,以单个或多个大城市为核心,借助现代化的交通通讯网络聚合而成的一个高密度、联系紧密的城市空间。

从地理学角度,这个概念强调了在一定地域范围内城市的紧密分布,突出了城市群的空间结构特征;从经济学角度,这个概念强调城市群内部密切的经济社会联系和合理的分工协作体系。

创新能力提升到第一位的江苏省,主要得益于依托中国最大的城市群——长三角城市群。

无论是长三角还是珠三角,城市群的整体创新效率整体都要优于北京等创新资源投入高度集中的大城市,也高于创新基础相对不足的中西部地区,可见由多个中等规模城市构成的城市群有利于发挥区域产业集群优势。

通过产业结构的合理布局以及产业配套体系建设,会产生“1+1>2”的集群绩效,城市群的整体竞争力将会大大提高。

《中国区域创新能力报告》(2009)是以中国区域创新体系建设为主题的综合性、连续性的年度研究报告。

该报告以区域创新体系理论为指导,通过“中国科技发展战略研究小组”多年形成的评价方法,利用大量的研究统计数据,权威性、综合性、动态地给出了各省(直辖市、自治区)的创新能力排名和各项创新能力分析,为地方政府了解本地区的创新能力提供了一个很好的平台。

在历年报告的基础上,2009年《中国区域创新能力报告》推出了城市群区域创新体系建设的专题报告,对江苏南部的城市群区域创新能力进行了一个深入的分析,解剖了它们对中国区域创新能力建设的意义,并提出了相关的政策建议。

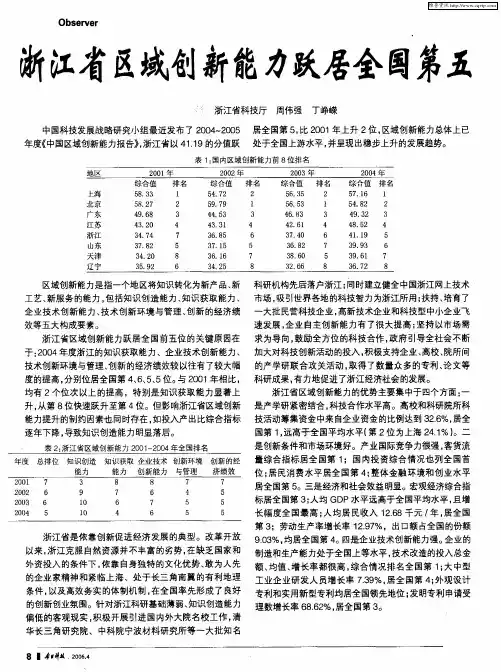

————数据————综合排名:江苏居首上海跌出前三2009年,江苏省的综合排名由连续7年的第4位上升到第1位,打破了北京市、上海市和广东省连续7年位于区域创新能力综合排名前三甲的格局,成为全国创新能力最强的地区;上海市的综合排名则由2008年的第1名下降到2009年的第4名;广东省和北京市的综合排名与2008年持平,分别位列第2名和第3名。

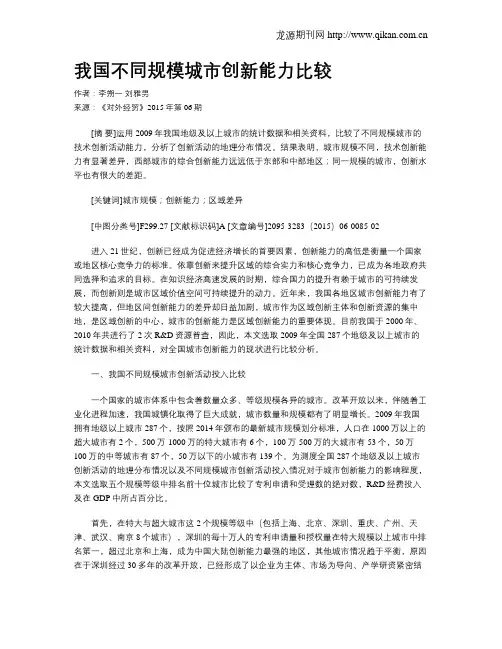

我国不同规模城市创新能力比较作者:李朔一刘雅男来源:《对外经贸》2015年第06期[摘要]运用2009年我国地级及以上城市的统计数据和相关资料,比较了不同规模城市的技术创新活动能力,分析了创新活动的地理分布情况。

结果表明,城市规模不同,技术创新能力有显著差异,西部城市的综合创新能力远远低于东部和中部地区;同一规模的城市,创新水平也有很大的差距。

[关键词]城市规模;创新能力;区域差异[中图分类号]F299.27 [文献标识码]A [文章编号]2095-3283(2015)06-0085-02进入21世纪,创新已经成为促进经济增长的首要因素,创新能力的高低是衡量一个国家或地区核心竞争力的标准。

依靠创新来提升区域的综合实力和核心竞争力,已成为各地政府共同选择和追求的目标。

在知识经济高速发展的时期,综合国力的提升有赖于城市的可持续发展,而创新则是城市区域价值空间可持续提升的动力。

近年来,我国各地区城市创新能力有了较大提高,但地区间创新能力的差异却日益加剧,城市作为区域创新主体和创新资源的集中地,是区域创新的中心,城市的创新能力是区域创新能力的重要体现。

目前我国于2000年、2010年共进行了2次R&D资源普查,因此,本文选取2009年全国287个地级及以上城市的统计数据和相关资料,对全国城市创新能力的现状进行比较分析。

一、我国不同规模城市创新活动投入比较一个国家的城市体系中包含着数量众多、等级规模各异的城市。

改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化取得了巨大成就,城市数量和规模都有了明显增长。

2009年我国拥有地级以上城市287个,按照2014年颁布的最新城市规模划分标准,人口在1000万以上的超大城市有2个,500万-1000万的特大城市有6个,100万-500万的大城市有53个,50万-100万的中等城市有87个,50万以下的小城市有139个。

为测度全国287个地级及以上城市创新活动的地理分布情况以及不同规模城市创新活动投入情况对于城市创新能力的影响程度,本文选取五个规模等级中排名前十位城市比较了专利申请和受理数的绝对数,R&D经费投入及在GDP中所占百分比。

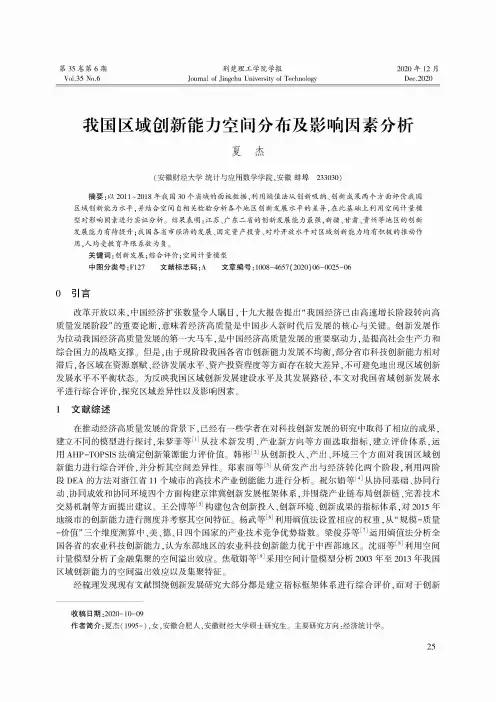

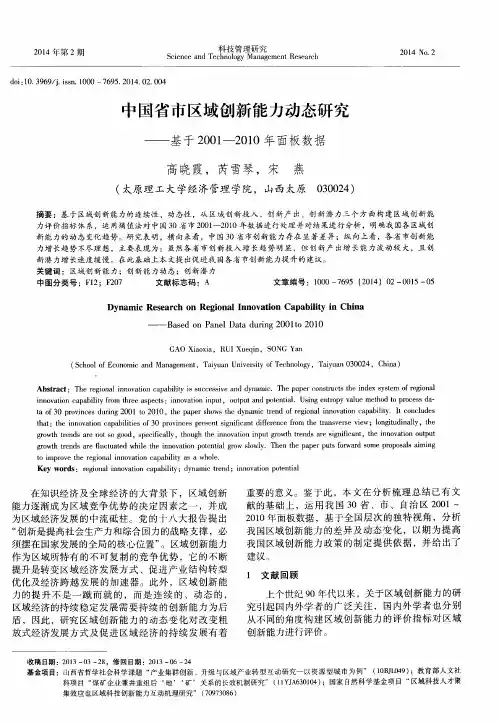

第35卷第6期 Vol.35 No.6荆楚理工学院学报Journal of Jingc.hu University of Technology2020年12月Dec.2020我国区域创新能力空间分布及影响因素分析夏杰(安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030)摘要:以2011~2018年我国30个省域的面板数据,利用熵值法从创新吸纳、创新成果两个方面评价我国区域创新能力水平,并结合空间自相关检验分析各个地区创新发展水平的差异,在此基础上利用空间计量模型对影响因素进行实证分析。

结果表明:江苏、广东二省的创新发展能力最强,新疆、甘肃、贵州等地区的创新 发展能力有待提升;我国各省市经济的发展、固定资产投资、对外开放水平对区域创新能力均有积极的推动作 用,人均受教育年限系数为负。

关键词:创新发展;综合评价;空间计量模型中图分类号:F127 文献标志码:A文章编号:1008-4657(2020)06-0025-060引言改革开放以来,中国经济扩张数量令人瞩目,十九大报告提出“我国经济已由高速增长阶段转向高 质量发展阶段”的重要论断,意味着经济高质量是中国步入新时代后发展的核心与关键。

创新发展作 为拉动我国经济高质量发展的第一大马车,是中国经济高质量发展的重要驱动力,是提高社会生产力和 综合国力的战略支撑。

但是,由于现阶段我国各省市创新能力发展不均衡,部分省市科技创新能力相对 滞后,各区域在资源禀赋、经济发展水平、资产投资程度等方面存在较大差异,不可避免地出现区域创新 发展水平不平衡状态。

为反映我国区域创新发展建设水平及其发展路径,本文对我国省域创新发展水 平进行综合评价,探究区域差异性以及影响因素。

1文献综述在推动经济高质量发展的背景下,已经有一些学者在对科技创新发展的研究中取得了相应的成果,建立不同的模型进行探讨,朱梦菲等[|]从技术新发明、产业新方向等方面选取指标,建立评价体系,运 用AHP-TOPSIS法确定创新策源能力评价值。

浙江与江苏、广东、山东区域创新能力比较分析——基于《中国区域创新能力报告2016》数据20世纪90年代以来,区域创新体系逐渐受到学者的关注。

由科技部、中科院、国家发改委、国务院发展研究中心、清华大学、中国社会科学院、北京系统工程研究院等机构共同组成的中国科技发展战略研究小组,10余年来采集了大量的统计数据,借鉴了《世界竞争力年鉴》《国家创新指数》等国内外知名报告,形成了科学的评价体系和评价方法。

评价体系根据我国创新体系的特征进行了动态性调整,对全国各省(自治区、直辖市)的创新能力进行跟踪监测,并发布《中国区域创新能力报告》年度报告。

《中国区域创新能力报告》是目前国内第一本对创新驱动阶段进行量化分析的报告。

随着创新驱动战略的实施,报告的权威性和综合性受到地方政府和社会各界的高度关注,为地方政府了解本地区的创新能力提供了一个很好的参考。

一、区域创新能力排名基本情况根据中国科技发展战略研究小组发布的《中国区域创新能力报告2016》(以下简称《报告》)显示,浙江区域创新能力居全国第5位。

浙江从2007年以来,区域创新能力一直居全国第5位,处于全国创新先进水平。

2016年浙江区域创新能力得分37.94分,落后排名第1的江苏(57.2)19.26分,落后排名第2的广东(53.62)15.68分,与两省的分差进一步拉大;高于排名第6的山东(36.29)1.65分,与山东的差距进一步缩小。

浙江创新能力与江苏、广东还存在较大差距,但也具有其他省市不具备的优势,分析与归纳浙江与其他创新先进地区的优势与不足,提出推动科技进步与创新、加快实现创新驱动发展的对策建议,对浙江进一步提升创新能力具有重要意义。

二、浙江区域创新能力的比较优势(一)企业技术创新能力强劲中小企业创新能力强是浙江的创新优势。

一直以来,浙江都十分重视企业创新主体的培育和创新能力的提升,1999年开始就针对科技企业设立了技术创新资金,出台了一列行动计划。

十二省市科技创新能力综合评价分析摘要:本文通过对十二省市的科技创新能力进行评价分析,采用灰色系统理论、客观赋权和聚类分析综合的运用评价方法对科技基础、科技投入、科技产出、科技促进发展等方面进行了分层逐级评价,从评价结果中可以看出各省市不同方面的优劣所在,从而为各级决策部门提供科学的决策依据。

关键词:科技创新;灰色关联;聚类分析为全面了解我国西部地区与东南沿海发达城市的科技创新能力所存在的差距,运用一定的数学方法模型和指标体系对其进行评价分析具有重要的意义,它便于对科技创新能力进行比较全面的调查,更容易对评价对象进行对比性分析,便于对评价对象进行定量分析研究,从而可以得出更加简洁规范的描述,使分析结果更具科学性,从而有助于西部省市发现其存在的不足,在今后的发展中发挥其优势,借助其他省市的优势来弥补自身的不足,实现其快速发展。

鉴于此,本文依托课题对十二省市进行评价,能够充分、准确地利用各种方法所揭示的评价信息,为各级决策人员提供有关决策方面的综合信息。

一、样本、研究方法的选取及评价指标的确定1.样本来源与方法选择本文选择的省市,既有东部沿海发达的省市(如上海、广东、江苏),又有西部地区(如陕西、四川等),东部沿海地区的省市发展迅速,能够为西部各省的后期发展提供一个参考样本;西部地区省市的地理环境差异不大,但发展差距较大,这样能够为西部地区的落后省市认清自身发展中的症结所在提供一个对比参照物,有利于其发现自身的优势与劣势。

本文首先运用灰关联度法依次向上逐级递推进行评价,并采用客观赋权法来确定各指标权数。

最后,在前期评价分析的基础之上采用聚类分析法对各省市进行分类,进而能够了解个别省市之间发展状况的亲疏程度。

本文数据来源于2006年中国统计年鉴、科技统计年鉴、科技进步检测结果公报及调查问卷分析结果。

2.综合评价指标的确定科技创新综合评价指标是量化分析、研究科技创新的基础,它既是科技创新管理工作的一项重要内容,又是经济管理中一项非常重要又极为困难的工作,特别是在我国现有数据不完整、不系统的情况下,要建立一个理想的区域科技创新能力的评价指标体系是相当不容易的。

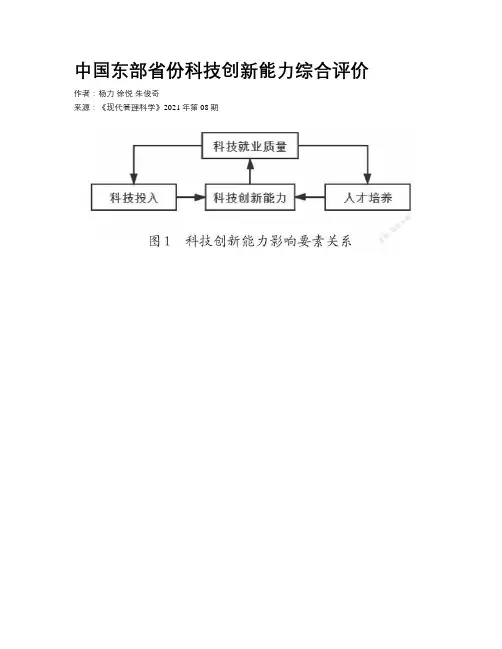

中国东部省份科技创新能力综合评价作者:杨力徐悦朱俊奇来源:《现代管理科学》2021年第08期[摘要]创新驱动发展战略是中国改革开放以来提出的重要议题,科技创新能力是衡量地区发展能力的关键指标。

以我国东部12个省份为研究对象,运用逼近理想解排序法(TOPSIS)识别高权重指标、对评价对象的贴近度进行测算,并以此为参照,进一步通过对抗解释结构模型(AISM)对研究对象进行优劣层级划分。

结果表明:工业企业R&D项目数、地方财政预算、R&D经费投入是影响区域科技创新能力的重要因素,且各省份之间表现差异较大。

广东省科技创新水平较高;江苏、北京、浙江、上海、山东、天津、福建、河北8省份科技创新水平依次递减;辽宁、广西、海南3省份排名靠后,地区科技水平还有待加强。

因此,未来应侧重于短板因素提升,并加强资金监管、人才管理、产业结构改革等方面综合发展。

[关键词]科技创新;创新能力评价;逼近理想解排序法;对抗解释结构模型一、引言2016年,中共中央国务院印发《国家創新驱动发展战略纲要》,强调科技创新是提升社会生产力的战略支撑1。

关注区域科技高质量发展,探讨科技创新发展水平的影响和驱动机制已逐渐成为国内学者的研究热点。

东部省份作为我国改革开放的前沿区域,整体具有较好的贸易基础和经济基础,且东部地区对中国整体科技创新贡献较大。

然而,由于自然环境、经济实力等方面的差异,各省份科技创新能力状态强弱不均。

如何利用区域优势,提高科技发展水平,协调区域创新资源配置,对各省份科技创新能力进行合理测度,是当下研究的重要课题。

目前学术界对科技创新能力的研究集中于科技创新能力评价体系的构建、科技产出分析、科技就业与人才培养机制研究等。

熊彼得创新理论阐述了科技投入对科技创新能力有正向激励作用,投入主要来源于FDI、政府投入和企业投入[1]。

蒋兵等通过构建门槛效应模型发现企业自主研发投入、FDI流入和政府补贴这3个门槛变量对科技创新均有促进作用[2],证实了前人理论。

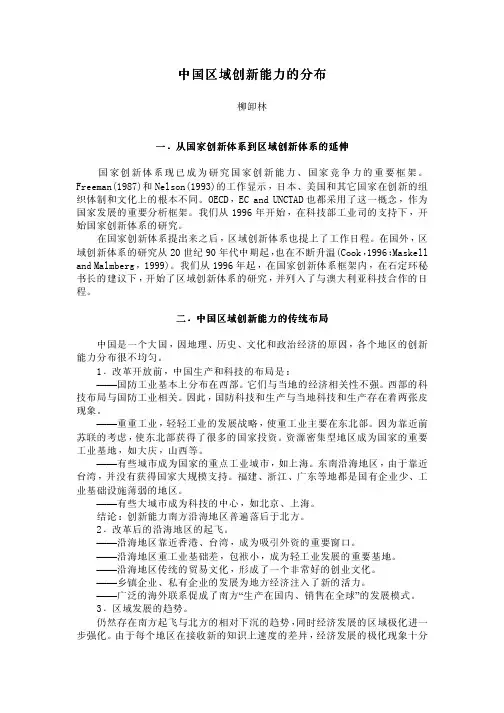

中国区域创新能力的分布柳卸林一.从国家创新体系到区域创新体系的延伸国家创新体系现已成为研究国家创新能力、国家竞争力的重要框架。

Freeman(1987)和Nelson(1993)的工作显示,日本、美国和其它国家在创新的组织体制和文化上的根本不同。

OECD,EC and UNCTAD也都采用了这一概念,作为国家发展的重要分析框架。

我们从1996年开始,在科技部工业司的支持下,开始国家创新体系的研究。

在国家创新体系提出来之后,区域创新体系也提上了工作日程。

在国外,区域创新体系的研究从20世纪90年代中期起,也在不断升温(Cook,1996;Maskell and Malmberg,1999)。

我们从1996年起,在国家创新体系框架内,在石定环秘书长的建议下,开始了区域创新体系的研究,并列入了与澳大利亚科技合作的日程。

二.中国区域创新能力的传统布局中国是一个大国,因地理、历史、文化和政治经济的原因,各个地区的创新能力分布很不均匀。

1.改革开放前,中国生产和科技的布局是:——国防工业基本上分布在西部。

它们与当地的经济相关性不强。

西部的科技布局与国防工业相关。

因此,国防科技和生产与当地科技和生产存在着两张皮现象。

——重重工业,轻轻工业的发展战略,使重工业主要在东北部。

因为靠近前苏联的考虑,使东北部获得了很多的国家投资。

资源密集型地区成为国家的重要工业基地,如大庆,山西等。

——有些城市成为国家的重点工业城市,如上海。

东南沿海地区,由于靠近台湾,并没有获得国家大规模支持。

福建、浙江、广东等地都是国有企业少、工业基础设施薄弱的地区。

——有些大城市成为科技的中心,如北京、上海。

结论:创新能力南方沿海地区普遍落后于北方。

2.改革后的沿海地区的起飞。

——沿海地区靠近香港、台湾,成为吸引外资的重要窗口。

——沿海地区重工业基础差,包袱小,成为轻工业发展的重要基地。

——沿海地区传统的贸易文化,形成了一个非常好的创业文化。

——乡镇企业、私有企业的发展为地方经济注入了新的活力。

区域科技创新能力差异的实证分析———环渤海经济圈三省之比较杨莉1,翟新2(1.燕山大学外国语学院,河北秦皇岛066004;2.燕山大学经济管理学院,河北秦皇岛066004)[摘要]科技创新是经济增长的重要动力,科技创新能力的高低已经成为一个地区综合竞争力的集中体现,成为赢得竞争优势、获得跨越式发展的关键。

区域科技创新能力不仅代表着一个地区的经济增长动力,而且决定着其长期经济发展的能力,预示着一个地区经济发展趋势。

我国目前处于投资驱动阶段向创新驱动阶段发展的关键时期,各省科技创新能力发展十分不均衡,结合各省市区的具体发展状况、资源禀赋等比较优势对区域科技创新能力进行分析具有重要的研究价值和战略意义。

[关键词]环渤海经济圈;区域经济;科技创新;提升路径[中图分类号]G322.7;F127[文献标识码]A[文章编号]1005-6432(2014)37-0010-021研究背景在经济全球化与一体化、科学技术迅猛发展的时代背景之下,科技创新是经济增长的重要动力,科技创新能力已经成为一个地区综合竞争力的集中体现,成为赢得竞争优势、获得跨越式发展的关键。

区域科技创新是国家科技创新的重要组成部分,因此在国家科技创新的大背景下,面对世界科技迅猛发展,全球化速度不断加快。

区域已经成为参与全球竞争的“本垒”,成为国家竞争力的重要来源。

区域竞争力主要取决于区域自主创新能力,只有具有自主创新能力的区域,才能凝聚优秀的生产要素和创新资源。

区域科技创新能力不仅代表着一个地区的经济增长动力,而且决定着其长期经济发展的能力,预示着一个地区经济发展趋势。

我国目前处于投资驱动阶段向创新驱动阶段发展的关键时期,各省科技创新能力发展十分不均衡,东部沿海的一些省份已经处于创新驱动阶段,而西部的省份大多数还处于要素驱动阶段。

2020年,我国的目标是建设成创新型国家,因此结合各省市区的具体发展状况、资源禀赋等比较优势对区域科技创新能力进行分析具有重要的研究价值和战略意义。

我国不同地区企业技术创新能力分析作者:姚勤宇,李莉来源:《新经济》 2016年第20期新疆大学经济与管理学院姚勤宇李莉摘要:研究区域技术创新是实现我国区域可持续协调发展的重要举措,也是实现国家区域发展战略的重要步骤。

本文将我国区域划分为四个部分,具体包括东、中、西、东北四个区域。

目前,我国四个区域中大中型企业技术创新力大体呈现出东部最强、中部其次、西部次之、东北部最弱的格局。

区域经济发展差异是导致四个地区大中型企业技术创新能力的主要原因,为提升我国中西部和东北部企业的技术创新能力,应继续深化企业改革、优化企业的经营环境。

关键词:技术创新区域经济大中型企业1、研究背景技术创新是经济持续增长的动力,而企业是技术创新的主体,因而企业技术创新的决定因素日渐成为我国各界都关注的热门话题。

鉴于我国部分地区大中型工业企业在技术创新方面具有一定的优势,同时对技术创新的相关数据有较完整的统计,因此本文利用我国大中型工业企业相关数据,分析我国各地区企业技术创新的现状。

2、不同地区企业技术创新能力描述性分析2.1我国各地区企业机构建设情况根据中国科技统计年鉴的相关数据,我国四个地区大中型企业数量存在显著的差异。

其中东部最多,中部次之,东北最少,而四个地区研发机构企业数的比重由东、中、西、东依次递减。

这充分反映出我国东部地区经济发展水平较快,注重企业的研究开发,但是我国四个地区设有研发机构数占整个企业数的比重整体偏低,这说明企业的创新意识不是很强。

如表1所示。

2.2我国各地区企业技术创新人员投入加快提升我国企业创新能力,关键是人才。

根据中国科技统计年鉴,技术创新人员主要包括RD人员和科技活动人员。

我国各地区企业技术创新人员投入数量如表2所示。

我国东部地区科研机构比其他地区科研机构多,这在整体上有利于大中型企业科技人员的增加,如表2,东部地区RD人员占全国RD人员的65.43%,充分显示了我国东部地区注重知识性人才,人员的整体素质也较高。

贵州区域创新能力排名增幅居全国首位

张天明;顾海凇

【期刊名称】《当代贵州》

【年(卷),期】2012(000)030

【摘要】根据中科院《中国区域创新能力报告2011》和科技部《2011年科技进步统计监测报告》,2011年,贵州省的区域创新能力在全国的排位由2010年的第29位上升至24位,排名增幅居全国首位(并列)。

科技促进经济社会发展指数提升了9.13个百分点,增幅居全国首位。

【总页数】1页(P21-21)

【作者】张天明;顾海凇

【作者单位】《当代贵州》记者;《当代贵州》记者

【正文语种】中文

【中图分类】F124.3

【相关文献】

1.云南与广西、贵州区域创新能力比较分析——基于中国区域创新能力报告统计指标排位分析 [J], 彭志芳;段江涛;钟翔;安华轩

2.推进信息公开打造“阳光政府”——2013年贵州省政府透明度排名增幅全国第

一 [J], 姚远

3.逆市飘红志高空调出口增幅居全国首位 [J], 无

4.湖南科技进步水平增幅居全国首位 [J],

5.2021中国区域创新能力综合排名 [J], 晓东(制图)

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。