煤矿地质学4地质构造-1单斜构造

- 格式:ppt

- 大小:4.49 MB

- 文档页数:26

煤矿地质基础知识1、煤层的厚度由于成煤环境和条件的不同以及地质的影响,煤层厚度差异很大,有的煤层只有几厘米厚,有的可达几十米或百余米。

煤层的厚度,是确定开拓部署和选择采煤方法的主要因素之一。

我国根据开采技术的特点,将煤层按厚度不同分成:(1)薄煤层:小于1.3m的煤层;(2)中厚煤层:厚度在1.3~3.5m的煤层;(3)厚煤层:厚度大于3.5m的煤层。

在生产工作中,习惯将厚度大于6m的煤层称特厚煤层。

从我国已探明的煤炭储量和已开采的煤层看,近水平煤层及薄煤层较少,而中厚煤层和厚煤层较普遍。

2、煤层的顶、底板煤层顶底板是指煤系地层中位于煤层上下一定距离内的岩层。

按照沉积顺序,先于煤生成的岩石是煤层底板,后生成的是煤层顶板。

在正常情况下,煤层顶板位于煤层之上,而煤层底板位于煤层之下。

当地质构造破坏较剧烈时,有可能发生倒转。

根据顶板岩层相对于煤层的位置及开采过程中岩层变形、跨落的难易程度,顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶3种类型。

(1)伪顶:位于煤层之上随采随落的极不稳定岩层,其厚度一般在0.5m以下,多为炭质页岩和泥质页岩等。

(2)直接顶:位于伪顶或直接位于煤层(无伪顶时)之上,具有一定的稳定性,移架或回柱后能自行跨落的岩层,多由砂质岩等组成。

(3)基本顶:位于直接顶或煤层之上,其厚度及岩石强度较大,是坚硬又难以跨落的岩层。

通常由粗砂岩、砾岩、石灰石等组成。

在采煤过程中,基本顶是顶板管理的主要对象。

煤层底板可分为直接底和基本底。

直接底位于煤层之下,厚度数十厘米至数米,多为泥岩、页岩或黏土岩。

有的直接底遇水膨胀,容易发生底鼓现象,致使巷道遭到破坏。

基本底是位于直接底之下的较坚硬岩层,常为厚层状砂岩、砾岩或石灰岩。

3、煤层的形态与结构煤层是沉积生成的,一般呈层状,但由于受地壳运动的影响,有的煤层形状发生变化。

一般可分为3种类型:(1)层状煤层,其层位有显著的连续性,厚度变化有一定的规律或厚度基本稳定;(2)似层状煤层,其形状像藕节、串珠或瓜藤等,层位有一定的连续性,厚度变化较大;(3)非层状煤层,形状像鸡窝或扁豆状,层位连续性差,常有大范围尖灭。

煤矿地质图是根据煤田地质勘查或煤矿建设井巷工程地质编录,或煤矿生产勘查和各种专门勘查工程所获取的大量的原始地质资料,经过分析研究、综合整理、科学推断按规范要求编制而成的各种综合地质图件。

这些综合地质图件,统称为煤矿地质图。

煤矿地质图件主要有:井田地形地质图、钻孔柱状图、综合柱状图、煤岩层对比图、垂直地质剖面图、水平地质切面图、煤层底板等高线图和煤层立体投影图等。

任务一井田地形地质图一、概述井田地形地质图是以地形图为底图,根据各种勘查手段和勘查工程所获取的地质资料,经过调查分析、研究后编制而成的图件。

地形地质图是各个勘查阶段地质报告中的一份主要图件,也是矿产资源勘查、矿井开发设计及煤矿生产中最基本的综合图件。

它主要反应井田范围内地形、地物、地层、地质构造,煤层和标志层、岩浆岩,其他有益矿产的分布以及勘查工程的布置情况。

一般地形地质图的比例为1:10000或1:5000,在地质构造复杂的小型井田可采用1:2000的比例。

井田地形地质图图示的主要内容有:(1)地形等高线、地貌特征、地面建筑物和构筑物。

(2)河流、湖泊、水库等水域。

(3)铁路、公路、桥梁、车站等交通路线。

(4)控制点、经纬线坐标、指北针等。

(5)钻孔、探槽、探井、勘查线等地质构造要素。

(6)废弃井巷、小窑等编号及其标高。

(7)地层分界线(系、统、组)和主要标志层界限及代号。

(8)地层产状、断层线、褶曲轴、岩浆岩分布范围等地质构造要素。

(9)煤层及其他有益矿产的露头线、风氧化带界限。

(10)生产矿井的井口位置、标高、井田边界及采掘范围、滑坡范围、地表塌陷范围。

(11)图例、标题栏及其他注记内容等。

井田地形地质图是矿井设计、煤矿建设和生产管理的基本图件之一。

设计阶。

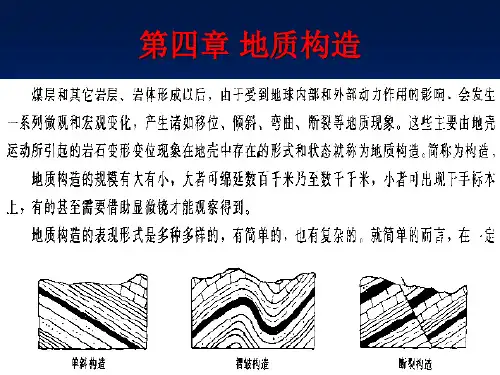

常见地质构造类型分类,识别和描述:

地质构造是指地球表面和地球内部的各种地形和地貌,反映了地球内部和外部的力学和化学过程。

常见的地质构造类型包括以下几种:

1.水平构造:这种构造的原始产状是水平的,表现为先沉积的老岩层在下,后沉积的

新岩层在上,岩层层面在较大范围内保持水平或近似水平的状态。

2.单斜构造:这是指原来水平的岩层在受到地壳运动的影响后,产状发生变动,形成

单一倾斜的状态。

3.倾斜构造:这是指岩层层面在较大范围内向同一个方向倾斜,表现为顺倾斜方向岩

层逐渐变新。

4.褶皱构造:这是指岩层在受到地壳运动的影响后,发生弯曲变形的现象,包括背斜

和向斜两种基本类型。

5.断层构造:这是指岩层在受到地壳运动的影响后,发生断裂错动的现象,包括正断

层、逆断层、平移断层等类型。

识别和描述地质构造需要注意以下几个方面:

1.观察岩层的产状,即岩层的走向、倾向和倾角,以及岩层的变形特征。

2.分析岩层的层序和相对年代关系,了解岩层的形成顺序和地壳运动的过程。

3.注意观察岩层的颜色、矿物成分、结构和构造等特征,以便更好地了解岩层的形成

环境和过程。

4.结合地质图、地层柱状图、剖面图等资料,全面了解地质构造的特征和发展过程。

第三节地质构造一、水平构造和单斜构造1、水平构造:指未经构造变动的沉积岩层,先沉积的在下,后沉积的在上。

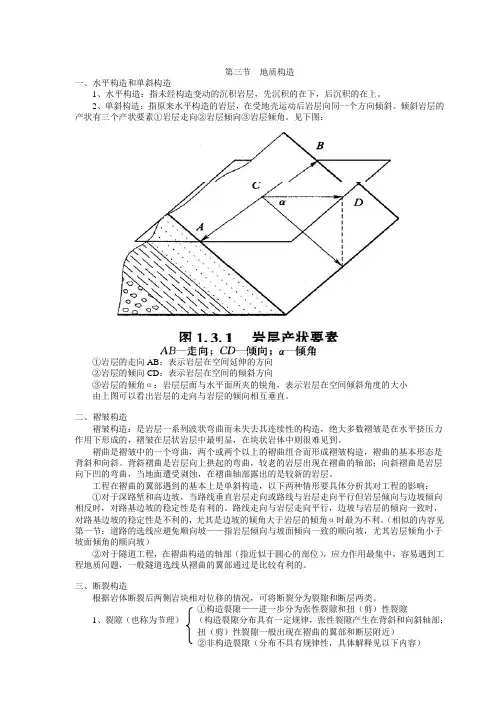

2、单斜构造:指原来水平构造的岩层,在受地壳运动后岩层向同一个方向倾斜。

倾斜岩层的产状有三个产状要素①岩层走向②岩层倾向③岩层倾角。

见下图:①岩层的走向AB:表示岩层在空间延伸的方向②岩层的倾向CD:表示岩层在空间的倾斜方向③岩层的倾角α:岩层层面与水平面所夹的锐角,表示岩层在空间倾斜角度的大小由上图可以看出岩层的走向与岩层的倾向相互垂直。

二、褶皱构造褶皱构造:是岩层一系列波状弯曲而未失去其连续性的构造,绝大多数褶皱是在水平挤压力作用下形成的,褶皱在层状岩层中最明显,在块状岩体中则很难见到。

褶曲是褶皱中的一个弯曲,两个或两个以上的褶曲组合而形成褶皱构造,褶曲的基本形态是背斜和向斜。

背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲,较老的岩层出现在褶曲的轴部;向斜褶曲是岩层向下凹的弯曲,当地面遭受剥蚀,在褶曲轴部露出的是较新的岩层。

工程在褶曲的翼部遇到的基本上是单斜构造,以下两种情形要具体分析其对工程的影响:①对于深路堑和高边坡,当路线垂直岩层走向或路线与岩层走向平行但岩层倾向与边坡倾向相反时,对路基边坡的稳定性是有利的。

路线走向与岩层走向平行,边坡与岩层的倾向一致时,对路基边坡的稳定性是不利的,尤其是边坡的倾角大于岩层的倾角α时最为不利。

(相似的内容见第一节:道路的选线应避免顺向坡——指岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡,尤其岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡)②对于隧道工程,在褶曲构造的轴部(指近似于圆心的部位),应力作用最集中,容易遇到工程地质问题,一般隧道选线从褶曲的翼部通过是比较有利的。

三、断裂构造根据岩体断裂后两侧岩块相对位移的情况,可将断裂分为裂隙和断层两类。

①构造裂隙——进一步分为张性裂隙和扭(剪)性裂隙1、裂隙(也称为节理)(构造裂隙分布具有一定规律,张性裂隙产生在背斜和向斜轴部;扭(剪)性裂隙一般出现在褶曲的翼部和断层附近)②非构造裂隙(分布不具有规律性,具体解释见以下内容)裂隙:指存在于岩体中的裂缝,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移,一般用裂隙率(岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比)表示。

绘图说明单斜构造和断层要素单斜构造是指地壳中物质在地球表面活动过程中发生的倾斜现象。

断层是地壳中岩层或构造断裂形成的裂缝。

单斜构造是地壳构造中的一种类型,是指地壳岩石层倾斜或折叠形成的构造。

它是构造地质学中最常见的构造形式之一,主要是由于地壳中的巨大力量作用所致。

单斜构造常见于褶皱山脉区或造山带,也可在地质剖面上看到。

单斜构造的形成通常与地壳板块的运动有关。

地壳板块的碰撞或拆离会造成地壳岩层的倾斜、折叠或错动断裂。

这些形变是地壳岩石在行进或变形应力作用下的响应结果。

由于地球内部的地壳板块运动相对缓慢,因此单斜构造的形成需要足够长的时间。

单斜构造的特征是岩层倾斜以及形成的结构性山体或褶皱。

倾斜的角度可以从几度到几十度不等,具体取决于构造过程中的力量和岩石的性质。

而结构性山体或褶皱则是指由于地壳板块的挤压作用导致岩层产生波浪状抬升或倾斜。

这些山体或褶皱可以具有各种形态,比如圆顶、褶皱、带状等。

单斜构造既有对地质环境的影响,也有对人类社会的影响。

在地质环境方面,单斜构造形成的山体或褶皱往往是水源和矿产资源的聚集区。

比如在倾斜的山体上,泉水流动更加顺畅,形成更容易的供水条件。

在地质剖面上,矿产资源会随着地层的倾斜而集中。

因此,单斜构造对地质勘探和资源开发具有重要意义。

在人类社会方面,单斜构造也会对人类生活和建筑产生影响。

对于农业来说,倾斜的山体通常容易形成梯田,提供了良好的耕作条件。

此外,人类往往在山脉的山脚或者山脊上修建城市和道路。

而这些城市和道路的位置往往受单斜构造的影响,因为山脚或山脊是地震活动频繁的地区,也是断层发育较多的地方。

因此,单斜构造也是地震活动和建筑安全的考虑因素之一断层通常具有显著的地貌特征。

在地表,断层常常表现为一条线状的地表破裂带。

随着断层的发展,地球表面的岩石层逐渐断裂和位移,形成地块之间的相对运动。

这种运动可以导致地表地貌的变化,比如悬崖、峡谷等。

在地质剖面上,断层可以看作是一条岩层的错动面,错动面上的岩石层可能相对位移几厘米到几千米不等。

第4题地质构造种类

1单斜构造

单斜构造就是在一定范围内,煤层大致向同一方向倾斜。

2褶皱构造

褶皱构造就是煤层因受地壳运动的作用,被挤成弯弯曲曲的状态,但仍保持连续完整性。

其中每一个弯曲部分成为“褶曲”构造,这区又可分为背斜和向斜。

背斜是指煤层向上凸起的褶曲;向斜是指煤层向下凹的褶曲。

3断裂构造

断裂构造就是煤层因受地壳运动作用而遭到断裂,失去了原来的连续完整性。

断裂构造又可分为裂隙和断层。

裂隙是指断裂面两侧的煤层没有发生显著的错位;断层是指断裂面两侧的煤层已经发生了显著的错位,断层对采掘作业安全影响很大.

根据断裂面两侧煤层错位的方向,将断层分为三种类型。

正断层:上盘相对下降,下盘相对上升。

逆断层:上盘相对上升,下盘相对下降。

平移断层:两侧煤层沿断裂面作水平移动。

单斜构造特征说实话单斜构造这个东西,特征挺有意思的。

让我想想这个特征啊,首先呢,单斜构造它是一种岩层的构造形态。

我记得我在观察一些山区的岩石层的时候,最开始看到那些层层叠叠的岩石,真是一头雾水,完全不晓得哪个是单斜构造。

这个单斜构造啊,从它的表现形式上看,就像是一个倾斜的书架,不过书架是人工摆放整齐的,而单斜构造里的岩层虽然也是一层一层的,但是却有一个明显的倾斜角度。

我当时就疑惑,为啥会是斜着的呢?后来才知道这是受到地壳运动的影响。

就好像是有一只无形的大手,在某个时候把原本水平的岩层硬生生地给推歪了。

我发现它的岩层走向基本上是保持一致的。

比如说在一个特定的山坡上,你沿着坡面往上走或者往下走,就能看到那一层层的岩石就像鱼鳞一样铺展着,而且这个倾斜方向在一大片区域里是有规律的。

不过有一点我最开始有点不确定的,就是这个倾斜的角度是不是固定不变的。

经过我在多个地方的观察呢,发现这个角度变化还是挺大的。

比如说我在山脚下看到的倾斜角可能相对比较小,而到了山顶附近呢,感觉岩层的倾斜角变得更大了。

我想这大概还是跟不同位置受到的地质作用力不一样有关系吧。

这就好比用手推一本书,你在书的不同位置用力,书倾斜的程度可能就会不一样。

单斜构造还有一个特点,就是它常常和其他构造相连或者相伴。

我观察到有一个地方,单斜构造的旁边好像隐隐约约地跟着有小型的褶皱构造。

当时就在想,它们之间是不是存在着某种因果关系呢?也许在形成单斜构造的时候,那股强大的地质力量还顺便把周围的岩层弄出了褶皱。

在水侵蚀方面也能看出单斜构造的不同之处。

因为岩层是倾斜的,水沿着倾斜面流下,对岩石的切割和侵蚀就很不均匀。

我注意到在一个小河谷边上,单斜构造的岩层暴露在外,低下的那部分岩石就被水流冲刷掉更多,时间久了,就形成一种很不规则的形状。

就好比你斜着放一块木板在地上,拿水去冲,肯定是低的那头先被冲坏啊。

还发现单斜构造在地貌上也会表现出独特的特征。

有的地方单斜构造导致了单面山的形成。