嗜酸性粒细胞增多综合征的症状诊断

- 格式:docx

- 大小:15.80 KB

- 文档页数:2

嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断及细胞形态学特点

徐少安

【期刊名称】《江西医学检验》

【年(卷),期】1991(009)003

【摘要】本文报告一例嗜酸性粒细胞增多综合征(以下简称酸增),并温习了有关资料。

本病在国内较少见,仅在邓家拣主编的《临床血液学》一书中有过报导。

本例酸增与其它能引起嗜酸性粒细胞增多的某些疾病特别是成熟细胞型嗜酸性粒细胞白血病很难区别,容易造成细胞学误诊。

现综述如下,以供同道工作中参考。

【总页数】2页(P14-15)

【作者】徐少安

【作者单位】乐平县人民医院,333300

【正文语种】中文

【中图分类】R557.3

【相关文献】

1.嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断与治疗 [J], 孙青

2.嗜血细胞综合征骨髓细胞形态学的诊断及鉴别诊断(附病例40例) [J], 许云敏;晋幅臻;付荣明

3.嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断与治疗 [J], 刘香君;初文慧

4.嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断与治疗 [J], 王子熹

5.暴发性嗜酸性粒细胞增多综合征的X线诊断(附28例分析) [J], 张云;宋天淼;王言方;史菊芳;何祖全

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

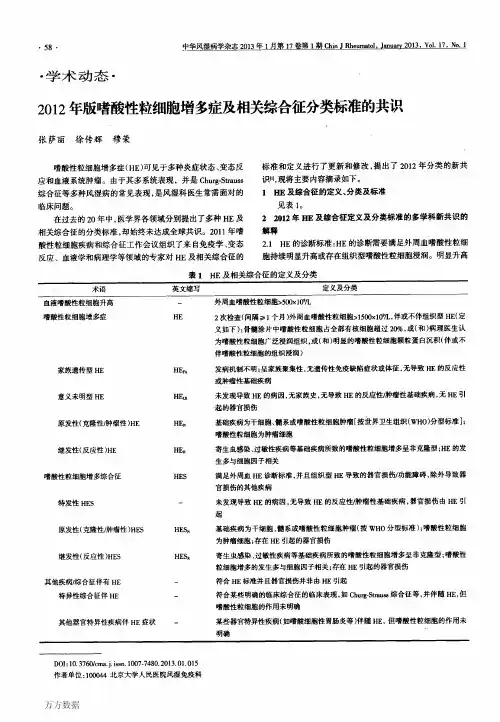

∙标准与讨论∙嗜酸粒细胞增多症诊断与治疗中国专家共识(2017年版)中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组DOI :10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2017.07.001通信作者:肖志坚,中国医学科学院血液学研究所、血液病医院,Email :zjxiao@ ;王建祥,中国医学科学院血液学研究所、血液病医院,Email :wangjx@Chinese expert consensus on the diagnosis and treatment of eosinophilia (2017)Leukemia and Lymphoma Group,Chinese Society of Hematology,Chinese Medical AssociationCorresponding author:Xiao Zhijian,Institute of Hematology and Blood Diseases Hospital,CAMS &PUMC,Tianjin 300020,China,Email:zjxiao @;Wang jianxiang,Institute of Hematology and Blood Diseases Hospital,CAMS &PUMC,Tianjin 300020,China,Email:wangjx @为了进一步规范我国血液科医师对嗜酸粒细胞增多症患者的临床诊治,由中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组牵头,在广泛征求国内专家意见基础上,最终达成了嗜酸粒细胞增多症的诊断程序、实验室检查、诊断标准和治疗原则等方面的共识。

一、定义和分类[1-6]1.嗜酸粒细胞增多症(Eosinophilia ):外周血嗜酸粒细胞绝对计数>0.5×109/L 。

2.高嗜酸粒细胞增多症(Hypereosinophilia,HE ):外周血2次检查(间隔时间>1个月)嗜酸粒细胞绝对计数>1.5×109/L 和(或)骨髓有核细胞计数嗜酸粒细胞比例≥20%和(或)病理证实组织嗜酸粒细胞广泛浸润和(或)发现嗜酸粒细胞颗粒蛋白显著沉积(在有或没有较明显的组织嗜酸粒细胞浸润情况下)。

loeffler综合征诊断标准

Loeffler综合征是一种罕见的嗜酸性粒细胞增多症。

它的诊断标准通常包括以下几个方面:

1. 嗜酸性粒细胞增多:患者外周血中嗜酸性粒细胞数量显著增多,超过正常范围。

2. 嗜酸性粒细胞浸润:组织活检或影像学检查显示相关组织或器官中有嗜酸性粒细胞的浸润。

3. 嗜酸性粒细胞特征:嗜酸性粒细胞在外观和形态上具有特殊的特征,如大型核、嗜酸性颗粒等。

4. 排除其他疾病:需要排除其他引起嗜酸性粒细胞增多的病因,如寄生虫感染、药物反应、其他嗜酸性粒细胞增多综合征等。

这些标准可以辅助医生进行Loeffler综合征的诊断,但需要结合临床表现、实验室检查和其他影像学检查来确定最终诊断。

因此,如果您怀疑自己或他人可能患有Loeffler 综合征,建议及时就医并与专业医生进行详细的咨询和评估。

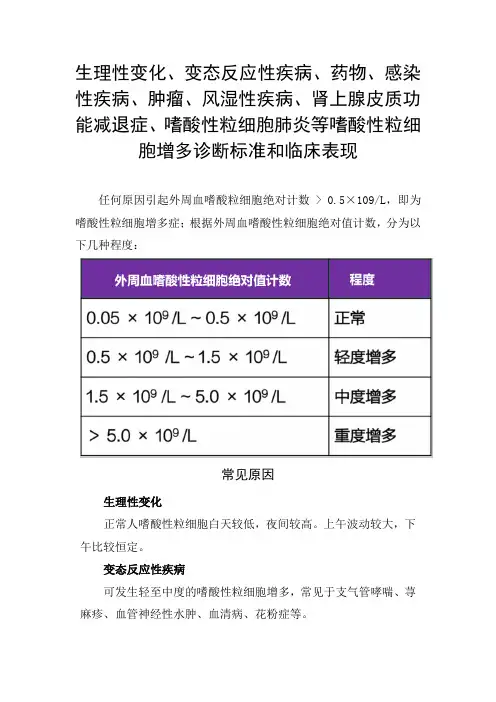

生理性变化、变态反应性疾病、药物、感染性疾病、肿瘤、风湿性疾病、肾上腺皮质功能减退症、嗜酸性粒细胞肺炎等嗜酸性粒细胞增多诊断标准和临床表现任何原因引起外周血嗜酸粒细胞绝对计数 > 0.5×109/L,即为嗜酸性粒细胞增多症;根据外周血嗜酸性粒细胞绝对值计数,分为以下几种程度:常见原因生理性变化正常人嗜酸性粒细胞白天较低,夜间较高。

上午波动较大,下午比较恒定。

变态反应性疾病可发生轻至中度的嗜酸性粒细胞增多,常见于支气管哮喘、荨麻疹、血管神经性水肿、血清病、花粉症等。

药物引起一些药物反应可导致外周血嗜酸性粒细胞增多,如抗疟疾药、β- 内酰胺类、环丙沙星、糖肽类抗生素、磺胺类药物、抗结核药物、心血管药物、抗惊厥药等。

药物引起的嗜酸性粒细胞增多临床上比较少见且大多不严重,但是临床用药中仍需要注意。

感染性疾病1)寄生虫感染:特别是当其侵犯肠道外组织时,嗜酸性粒细胞增多更显著。

引起嗜酸性粒细胞增多的寄生虫感染主要有:血吸虫、肺吸虫、肝吸虫、蛲虫蛔虫、钩虫、疟原虫、弓形虫等。

2)有些真菌也可引起嗜酸性粒细胞增多,如曲霉菌。

3)逆转录病毒感染有时可伴有嗜酸性粒细胞增多,如人类嗜T 细胞病毒HTLV-II 和HTLV-I 感染、HIV 感染。

4)结核,特别是淋巴结干酪样结核也可使嗜酸性粒细胞增多。

肿瘤1)各种恶性肿瘤患者约0.5% 伴有嗜酸性粒细胞增多,如支气管肺癌、宫颈癌、胃癌、直肠癌等;2)某些血液病,如慢性粒细胞白血病、多发性骨髓瘤、嗜酸性粒细胞白血病等可见嗜酸性粒细胞增多;3)霍奇金病也可有外周血嗜酸细胞增多,其他淋巴瘤则少见;4)嗜酸性粒细胞肉芽肿、类癌亦可使嗜酸性粒细胞增多。

风湿性疾病嗜酸性粒细胞增多常见于:系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、皮肌炎、血管炎、结节性多动脉炎、干燥综合征等疾病,可反映疾病的活动度。

肾上腺皮质功能减退症正常情况下,体内的糖皮质激素能抑制嗜酸性粒细胞,当肾上腺皮质功能减退症时可见嗜酸性粒细胞增多。

108中华临床免疫和变态反应杂志2021年2月第15卷1期Chin J Allergy Clin Immunol,February2021,Vol.15.No1•公众号文章精选•嗜酸性粒细胞增多综合征的诊断与治疗王子熹作者单位:100730北京,中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院变态(过敏)反应科,过敏性疾病精准诊疗研究北京市重点实验室,国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心E-mail:wangzixipumch@嗜酸性粒细胞增多综合征(HES)是一组罕见疾病,其临床特征是嗜酸性粒细胞计数持续升高和嗜酸性粒细胞介导的器官损伤[1]。

最常见的症状是皮肤(例如荨麻疹和血管性水肿)和呼吸道表现(例如哮喘和鼻窦炎)°HES可进一步引起胃肠道、心血管系统、神经系统和血液系统受累。

在病死率方面,心脏受累具有最重要的意义。

目前估计患病率为每10万人0.3到6.3之间。

根据一项多学科共识⑵,诊断HES需要满足以下标准。

第一,患者存在(血液)嗜酸性粒细胞增多症,其定义为至少两次,间隔至少4周,测得外周血嗜酸性粒细胞绝对计数>1.5x109/L。

如果存在危及生命的器官受损(例如心肌缺血和呼吸衰竭),则无需进行第二次嗜酸性粒细胞计数检查即可建立初步诊断,以便及时治疗。

第二,必须有证据证明由于组织嗜酸性粒细胞增多症引起的器官损害或功能障碍。

根据病理报告,可以确定是否存在组织嗜酸性粒细胞增多症:(1)骨髓中嗜酸性粒细胞占有核细胞的百分比是否大于20%;和/或(2)嗜酸性粒细胞的组织浸润是否广泛;和/或(3)发现明确的嗜酸性粒细胞蛋白沉积。

而器官损害定义为以下情况中至少一项:(1)纤维化(肺、心脏、胃肠道系统和皮肤);(2)血栓形成;(3)皮肤或黏膜红斑、血管性水肿、溃疡、瘙痒或湿疹;和/或(4)患有慢性或复发性神经功能缺损的周围或中枢神经病。

偶尔,如果其他器官如胰腺、肝脏和肾脏损害可以被判断为嗜酸性粒细胞介导的,可以在没有上述病症的情况下诊断HES。

嗜酸性粒细胞白血病如何鉴别诊断?1.特发性高嗜酸性粒细胞综合征(idiopathichypereosinophilicsyndrome,IHES)IHES也有血白细胞及嗜酸性粒细胞明显增多,有嗜酸性粒细胞浸润心脏、肺及神经系统的征象,病程中也可出现贫血和(或)血小板减少,故易和EL混淆。

二者鉴别点:①IMES的嗜酸性粒细胞形态正常,外周血无幼稚嗜酸性粒细胞,骨髓中原始细胞比例在正常范围内,均和EL不同;②IHES 病程相对较长,进展较慢,而EL病情进展快,贫血和血小板减少呈进行性。

但部分IHES临床进展也较迅速,可短期致死,则主要靠血象及骨髓象鉴别之。

2.恶性疾病伴嗜酸性粒细胞增多症(1)急性髓细胞白血病(AML)的M4E0型:即急性粒单核细胞白血病伴嗜酸性粒细胞增多,其有AML的临床表现,血和骨髓中嗜酸性粒细胞增多,形态也可异常,故需和EL鉴别:①M4E0通常血和骨髓中嗜酸性粒细胞仅轻度增多<30%。

占主要成分的仍是原始细胞及原始、幼稚单核细胞,此和EL显然不同;②困难病例可行染色体及基因检测,M4E0有标志染色体异常,即inv(16)(p13;q22),以及相应的融合基因MYH11/CBFβ。

EL也有染色体异常,但均为非标志性,如8、10号染色体三体、4q、45X、49XY等。

(2)急性淋巴细胞白血病(ALL):少数ALL在病程中其血和骨髓中嗜酸性粒细胞增多,且中枢神经系统也常受累,故需和EL鉴别:①ALL 通常急性起病,而EL大多隐匿起病;②ALL患者常有浅表淋巴结肿大,而EL患者相对少见;③EL患者心脏受累常见,且累及全心(心内膜、心肌、心包),而ALL心脏通常不受侵,仅见于蒽环类抗生素引起的心肌毒性,发生率也较低;④免疫分型,ALL表达淋巴细胞系列分化抗原,而EL则表达髓细胞系列分化抗原;⑤ALL发生嗜酸性粒细胞增多前,大多有典型的ALL临床及实验室特征。

(3)骨髓增生性疾病(MPD):慢性髓细胞白血病(CML)、真性红细胞增多症(PV)及特发性骨髓纤维化(IMF)等MPD在病程中,尤其是晚期可出现嗜酸性粒细胞增多,鉴别点为:①CML、PV及IMF在发生嗜酸性粒细胞增多前,各有很长的病程,有相应的临床表现及实验室检查特点。

嗜酸性粒细胞白血病嗜酸性粒细胞白血病(Eosinophilic Leukemia)是一种罕见的白血病亚型,其特征是体内嗜酸性粒细胞的过度增殖。

本篇文章将介绍嗜酸性粒细胞白血病的病因、症状、诊断和治疗方法。

嗜酸性粒细胞是一种白细胞亚群,其主要在骨髓中产生并在体内扮演重要的免疫调节角色。

然而,当嗜酸性粒细胞开始异常增殖时,就会引发嗜酸性粒细胞白血病。

其确切的病因尚不清楚,但研究表明遗传因素和环境因素可能与该疾病的发病有关。

嗜酸性粒细胞白血病的临床表现多样化,具体症状取决于患者的年龄和疾病的进展程度。

最常见的症状包括发热、贫血、乏力、皮肤潮红和淋巴结肿大。

此外,一些患者还可能出现呼吸困难、咳嗽和胸痛等呼吸系统相关症状。

诊断嗜酸性粒细胞白血病通常需要通过一系列的实验室检查来确认。

骨髓穿刺是一项重要的检测方法,可以确定嗜酸性粒细胞的数量和形态。

此外,血液样本的细胞学检查也可以帮助确认白血病的类型。

其他辅助检查包括遗传学和免疫学检测,以确定疾病的特征和预后。

目前,嗜酸性粒细胞白血病的治疗方法相对有限。

传统的化疗药物如氟尿嘧啶和环磷酰胺对该病病情的改善有限。

最近,一些新的治疗方法如酪氨酸激酶抑制剂和单克隆抗体等在临床试验中也显示出一定的疗效。

然而,这些治疗方法尚处于研究阶段,仍需在更多病例中进行进一步观察和研究。

除了药物治疗,造血干细胞移植也被认为是治疗嗜酸性粒细胞白血病的有效方法。

该方法可通过替换患者异常的骨髓细胞,以重建正常的造血系统。

然而,造血干细胞移植并非适用于所有患者,因为该疗法的可行性受到患者年龄和身体状况等因素的制约。

尽管嗜酸性粒细胞白血病的治疗方法仍然不够成熟,但随着医学技术的发展,人们对该病的认识和治疗也在逐渐提高。

未来的研究将侧重于寻找更精确的治疗靶点和开发更有效的药物,以提高患者的生存率和生活质量。

总而言之,嗜酸性粒细胞白血病是一种罕见但具有挑战性的白血病亚型。

尽管目前的治疗方法有限,但随着科学研究的进展,我们有望找到更有效的治疗方法,从而改善患者的预后和生活质量。

特发性高嗜酸性粒细胞增多症一例报告并文献复习作者:廖大忠陈方姗何银梅来源:《中西医结合心血管病电子杂志》2014年第06期【中图分类号】R557+.3【文献标识码】B特发性高嗜酸性粒细胞增多症(Idiopathic hypereosinophilic syndrome,IHES),是一组原因不明、血及骨髓嗜酸性粒细胞持续增多大于6个月,组织中嗜酸粒细胞浸润为主并伴有多种器官损害疾病。

具体诊断标准:(1)嗜酸性粒细胞绝对数高于1. 5 ×109 /L 持续6 个月以上;(2)未发现引起嗜酸性粒细胞增多的常见原因;(3)有多系统及多脏器受累的证据[1]。

临床表现复杂多样,缺乏特异性,而临床上反应性或继发性嗜酸性粒细胞增多的原因又很多,故首诊常易误诊。

笔者在重庆第三军医大学新桥医院血液科进修时收治一例特发性高嗜酸性粒细胞增多症患者,治疗效果较好,特报告如下:病例资料患者,男,47岁,因"骶尾部疼痛伴左下肢放射痛20天"入住第三军医大学新桥医院骨科。

患者于20天前不慎跌倒,臀部着地,当时即感骶尾部疼痛明显,表现为持续性胀痛,腰部活动受限,休息后无明显减轻,活动后腰痛加重,并伴有左下肢放射痛、跛行,无足部麻木、足趾发凉、肌肉麻痹等症状。

在当地检查示:腰椎间盘突出症,给予脱水、镇痛等治疗无明显缓解于2012年1月4日入住该院骨科。

既往史:患者在12年前(2000年)无明显诱因出现咳嗽、咳痰,无牙龈出血、胸骨压痛等不适,到重医附一院予骨髓细胞学、病理检查示"嗜酸性粒细胞增多症",患者至呼吸医院就诊,诊断为高嗜酸性粒细胞增多症,予强的松20mg/天+羟基脲0.5g/天治疗半年后咳嗽好转,自行将强的松改为5mg/天+羟基脲0.5g/天,不规律服药。

入院查体:全身浅表淋巴结未扪及肿大,心、肺及腹部查体未见异常,胸背部、腰部、髋部及双下肢疼痛,腰部僵直,活动受限,腰4-5,腰5骶1左侧椎旁压痛明显,双下肢直腿抬高试验30度阳性,左侧翘拇肌、小腿三头肌肌力减弱。

嗜酸性粒细胞增多综合征的症状诊断*导读:嗜酸性粒细胞增多综合征皮疹呈多形性损害,包括水肿性或浸润性红斑、丘疹、结节、水疱等,也可引起红皮病,剧痒。

……

症状

本病为Hardy和Ankerson(1965年)提出的一组病因不明、血及骨髓嗜酸性粒细胞持续增多、组织中嗜酸性粒细胞浸润为特征的一类疾病,包括Loffler综合征、嗜酸性粒细胞肉芽肿、Loffler 心内膜炎、播散性嗜酸细胞胶原病和嗜酸性细胞白血病等。

诊断

诊断依据:①外周血持续性嗜酸性粒细胞增多,绝对计数超过1500×106/L达6个月以上;②骨髓中嗜酸性粒细胞增多;③除外嗜酸性粒细胞增多的其它疾病,如寄生虫病、过敏性疾病等;④有皮肤等组织和脏器受累证据。

实验室检查:有贫血,大多数患者末梢血白细胞增多,总数为(10~30)×109/L,嗜酸性粒细胞增多达0.3~0.7(30%~70%),甚至达0.9(90%)。

骨髓象示颗粒细胞增生,主要为嗜酸性粒细胞。

血清IgE增高,IgG、IgA、IgM、γ-球蛋白、CIC、补体亦可增高,类风湿因子和C反应蛋白可阳性。