第六章 平面图形的认识(一) 第1课时 6.1线段、射线、直线

目的与要求 理解点、线段、射线、直线等简单的平面图形的意义,了解线段、直线的性质,理解线段中点及两点之间的距离等概念。

知识与技能 在现实情境中理解直线的意义和性质,通过操作活动,理解线段的性质,通过线段的中点及两点之间的距离等概念的理解,初步培养简单的判断和推理能力。

情感、态度与价值观 结合图形认识线段间的数量关系,并探索点和线的性质,学会发现问题、解

决问题。 教学过程 一、情境引入

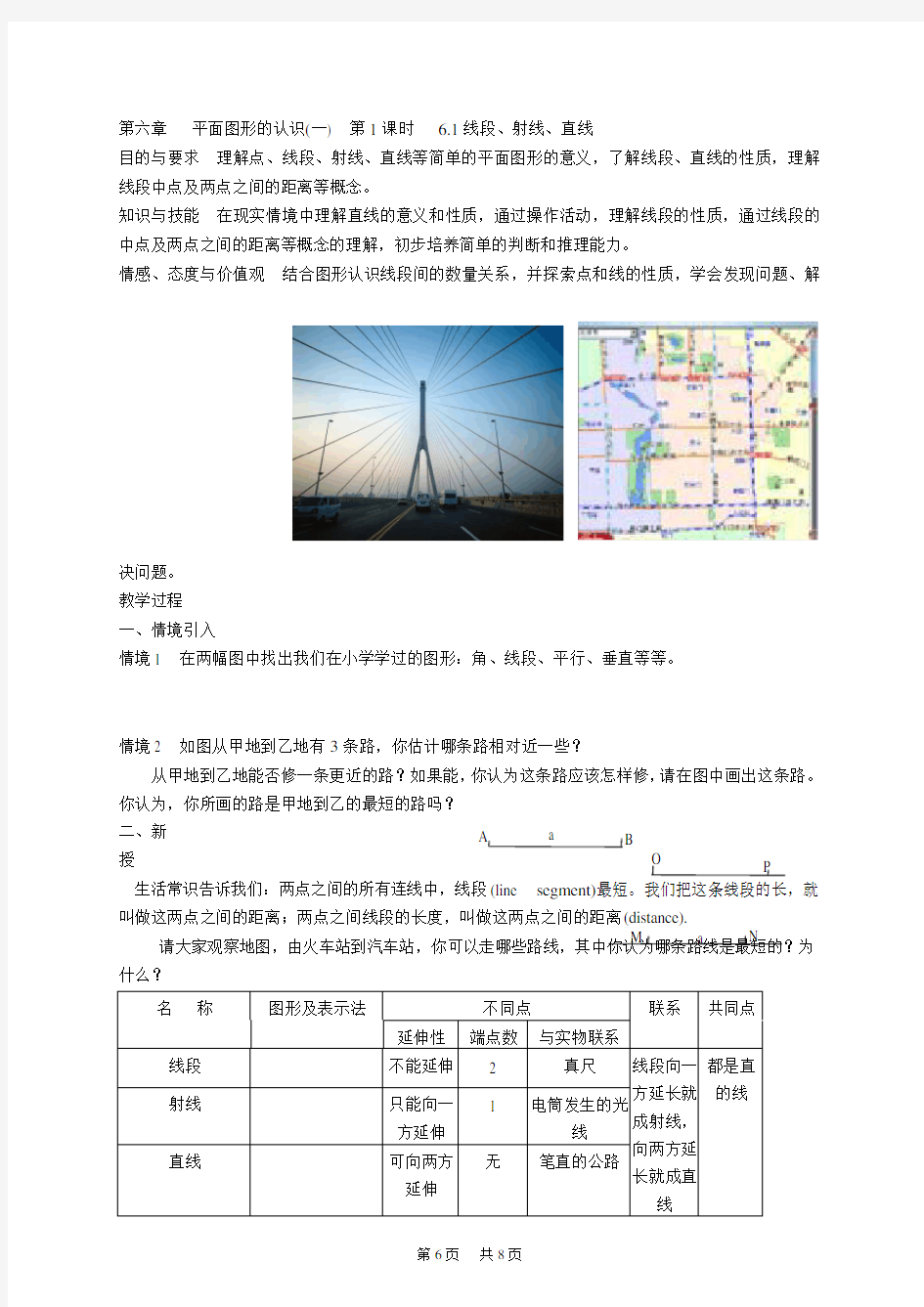

情境1 在两幅图中找出我们在小学学过的图形:角、线段、平行、垂直等等。

情境2 如图从甲地到乙地有3条路,你估计哪条路相对近一些?

从甲地到乙地能否修一条更近的路?如果能,你认为这条路应该怎样修,请在图中画出这条路。你认为,你所画的路是甲地到乙的最短的路吗? 二、新 授

生活常识告诉我们:两点之间的所有连线中,线段(line segment)最短。我们把这条线段的长,就叫做这两点之间的距离;两点之间线段的长度,叫做这两点之间的距离(distance).

请大家观察地图,由火车站到汽车站,你可以走哪些路线,其中你认为哪条路线是最短的?为什么?

名 称

图形及表示法

不同点 联系

共同点

延伸性

端点数 与实物联系

线段 不能延伸 2 真尺 线段向一方延长就成射线,向两方延长就成直线

都是直的线

射线 只能向一方延伸 1

电筒发生的光

线 直线

可向两方延伸

无 笔直的公路

A

O

P

M N a

a

1、线段有两种表示方法:线段AB与线段BA,表示同一条线段。或用一个小写字母表示,线段a。生活中的线段较多,请举例说明。

2、射线(ray或half line)的表示方法:端点在前,任意点在后。射线OP

3、直线(straight line或right line)也有两种表示方法:直线MN或直线NM,或用一个小写字母表示:线段a。

比较

数一数:

图中以A为端点的线段有几条?以B为端点的线段呢?再看一看C点呢?你能总结出什么规律?画图:

读下列语句,并画出图形:

(1)过点A、点B画直线AB

(2)过点C、点D画线段CD(也叫连结CD)

(3)以E为端点过点F画射线EF。

(4)点A在直线l上,而点B在直线l外。

(5)三条直线a,b,c都经过点M。

巩固练习

1、在线段AB上再添加____个点,能使线段AB上共有15条不同的线段。

2、平面上三条直线两两相交,最少有____个交点,最多有____个交点。

3、一条直线上取三个点,最多可以确定______条射线。

4、下列说法错误的是( )

A、一条线段只有两个端点;

B、以过两点的直线有无数条

C、在所有连结两点的线中,线段最短;

D、直线AB与直线BA表示同一条直线。

5、依据“射线AB与射线AC是同一条射线”画图,其中正确的是( )

6、平面上有5个点,过其中任意两点画直线,最多可以画几条直线?

思考题:一次晚会共有四对夫妇参加,会上自愿握手(夫妇间不握手,丈夫握过妻子不再握,反之亦

然),会后李先生问其余的人各握了几次手,结果7人的答复各不相同,问李夫人握了多少次手? 三、课堂小结 这节课你学会了什么? 四、课堂作业 五、课后反馈

第2课时 同上 目的与要求 同上 知识与技能 同上

情感、态度与价值观 同上 教学过程 一、情境引入

比较线段、射线、直线之间的关系。 回答下列问题:

(1)图中共有几条直线,用字母表示它们的名称 (2)图中共有几条射线,用字母表示它们的名称

(3)图中共有几条线段,用字母表示它们的名称

二、教学过程 画一画,想一想

过点A 任意画直线,可以画出多少条?过两点A 、B 画直线呢?你可以得出一个怎样的规律呢? 总结:经过两点有一条直线,并且只有一条直线。 试一试:

已知同一平面内有M ,N ,O ,P 四个点,请你画图,并回答下列问题:

A

B C D B A C B A

B

C A

B

A C

C

A

A

B

C

D

李 · A0 A1

A2

A3 A4

A5

A6

A6与A0是夫妇

A5与A1是夫妇

A4与A2是夫妇 A3与李是夫妇

则,李夫人握手3次

(1)这四个点所在位置可能有几种情况? (2)经过这四个点能画多少条直线?

解答:分三类讨论:(1)四点成一条直线;(2)有三点在一条直线上;(3)任意三点不在一直线上 画一画: 已知两点A 、B (1)画线段AB(连结AB)

(2)延长线段AB 到点C ,使BC=AB

注意:我们把上图中的点B 叫做线段AC 的中点(middle point)

如图点O 中线段AB 的中点,则线段AO 、OB 、AB 之间存在怎样的大小关系?

例1、已知线段AB=8cm,直线AB 上有一点C ,且BC=4cm ,M 是线段AC 的中点,求AM 的长。 (分两类讨论1、点C 在线段AB 上;2、点C 在线段AB 的延长线上)

例2、已知线段AB=8cm ,点C 是线段AB 上任意一点,点M ,N 分别是线段AC 与线段BC 的中点,求线段MN 的长。 动动手:

1、如图在平面内有A 、B 、C 、D 四点,按要求画图。 (1)画直线AB 、射线BC 、线段BD (2)连结AC 交BD 于点O

(3)画射线CD 并反向延长射线CD , (4)连结AD 并延长至点E

2、试比较一张长方形纸片的长与宽的大小 方法一:尺量法

方法二:重叠法(将纸片折叠)

思考题:一条线段上有n 个点(包括两个端点),则这个图形上共有________条线段。

拓展:一列火车在A 、B 两地间往返行驶,两地之间共有4个车站,那么至多共有多少种不同价格的车票?要准备多少种车票? 练一练

课本P202 习题7.1 三、课堂小结

这节课你学会了什么? 四、课堂练习

A

B

C

D

·

A B

· ·

A B

·

O

练习纸 五、课堂作业 作业纸 六、课后反馈

思考题:1、一张圆饼上切10刀(不许重叠),最多可以得到多少一块小饼? 解答:

2、一条直线可以把一个平面分成几部分?二条直线呢?三条直线呢? 解答:一条直线分割成2部分。 二条直线分割成3部分或4部分 三条直线分割成4部分或6部分或7部分

第3课时 6.2角

目的与要求 理解和掌握角的意义,掌握角的表示方法、角的单位的换算,理解角平分线的意义,会用量角器画出任何角度的角,会用尺规作图画一个角等于已知角

知识与技能 理解角的意义及有关概念,会比较两个角的大小,会进行图形语言和符号语言的相互转化。

情感、态度与价值观 要用科学严谨的学习态度,数形结合,独立分析问题,增强解决问题的能力和说理的能力。 教学过程 一、情境引入

(1)先估计一下三个角之间的大小关系,再用量角器量一量,验证一下自己的估计。 (2)与同学交流度量角的方法。

D · C ·

B A ·

·

评你的生活经验,你认为在哪一点射门最好?并谈谈你的想法。 二、新授

角(angle)[ANgl ]由一个顶点,和两条有公共端点的射线组成的图形。

角的表示方法是:①用三个大写字母来表示②用它的顶点来表示③ 用一个希腊字母表示④用一个数表示。

例、如图在∠AOB 的内部有两条射线OC 、OD ,则图中共有几个角?

例、(1)∠1表示∠A ;(2)∠2表示∠D ;(3)∠3表示∠C 这样的表示方法正确吗?如果错了,应该怎样改正。

动动手:用一付三角板,可以拼出多少种不同的

角?

解答:150、300、450、750、900、1050、1200、1350、1500、1650、1800。

例、在第1题中,∠AOD 是哪两个角的和?∠AOB

是哪三个角的和?∠AOB 是哪两个角的和?∠AOC 是哪两个角的差?

角的度量单位是:度、分、秒 10=60‘ 1’=60"

例1、(1)用度分秒表示:47.330 (2)用度表示78025'12" (3)计算:1800-87018'42"

(4)计算:84040'30"-47030'÷6+4012'50"×3 做一做

打台球时,球撞击台桌的入射角总是等于反射角。

请你用一方法,使图中的球经一次反弹后入2号袋。能做到吗?并把你的想法,与同学交流。

A B

C

O

A

C

D

B

2

3 D

A B

E C F

1

三、课堂小结

这节课你学会了什么?

四、课堂练习

练习纸

五、课堂作业

作业纸

六、课后反馈

第4课时同上

目的与要求同上

知识与技能同上

情感、态度与价值观同上

教学过程

一、情境引入

角的描述

角的表示

角的单位

动动手:用纸片剪一个角,将角对折,折痕将角分成两个相等的角。

角平分线的定义。

二、新授

例1、一轮船A看到它的北偏东500有一艘渔船B,东南方向有一个灯塔C,试用图表示A、

B、C的位置。

补充:甲从点O出发,沿北偏西300方向走了50m到达A点,乙也从O点出发,沿南偏东350方向走了80m,那么∠AOB等于( )

A、650

B、1150

C、1750

D、1850

例2、作一个角等于已知角。

画法一:(用量角器)

画法二:用直尺与圆规

例3、已知∠AOD=800,OB是∠AOC的平分线,∠AOB=300。试求∠AOC、∠COD的度数。

例4、已知∠AOB是直角,在外部的∠BOC=300。OM平分∠AOC,ON平分∠BOC,求∠MON 的度数。

(2)将∠AOB换成1200,其它条件不变,求∠MON的度数。

(3)你从(1)、(2)结果中能发现什么规律?能总结出来和同学交流吗?

例5、3点半,钟表的时针与分针所成的锐角是( )

A、700

B、750

C、850

D、900

分析:分针一分钟旋转60,时针一分钟旋转0.50。

思考题:时钟的分针从4点整的位置,经过多长时间与时针

第一次重合?

追及问题:设xmin后第1次重合,6x=120+0.5x

三、课堂小结

这节课你学会了什么?

四、课堂练习

练习纸

五、课堂作业

作业纸

六、课后反馈O A

B

C

D

第5课时余角、补角、对顶角

目的与要求了解互余、互补、对顶角的概念,熟练掌握余角、补角对顶角的性质。

知识与技能能准确地画出图形,掌握角的关系的应用。

情感、态度与价值观树立严谨科学的学习态度,培养说理论证能力,会进行图形语言和符号语言的相互转化。

教学过程

一、情境引入

三角板演示:

观察图形,找出α,β之间的关系。

二、新授

如果2个角的和是一个直角,这2个角叫做互为余角。(complementary angle),[kCmpl[55ment[rI]简称互余,其中的一个角是另一个角的余角。

如果2个角的和是一个平角,这2个角叫做互为补角。(supplementary angle),[sQplI5ment[rI ]简称互补,其中一个角叫做另一个角的补角。 练一练 课本P194页做一做。

例1、如果∠α=200,那么∠α的补角等于( )

A 、200

B 、700

C 、1100

D 、1600

例2、一个角的补角比这个角的余角大____________

例3、若一个角的余角比它的补角的 还小200,求这个角。

想一想:如果∠1与∠2互余,∠1与∠3互余,那么∠2与∠3相等吗?为什么? 如果将上述题中的互余换成互补,如何? 总结:同角(或等角)的余角相等 同角(或等角)的补角相等。 练一练:

课本P196页练一练 补充练习

1、判断下列语句是否正确:

A 、两个互补的角中必有一个是钝角( )

B 、一个角的补角一定比这个角大( )

C 、互补的两个角中,至少有一个角大于或等于直角( )

D 、两个互余的角都是锐角( )

E 、钝角的平分线把钝角分成两个锐角( )

F 、两个锐角的和必定是直角或钝角。( )

G 、如果∠A=400,∠B=500,那么∠A 与∠B 互为余角( )

H 、如果∠A=400,∠B=500,∠C=900,那么∠A ,∠B ,∠C 互为补角( )

2、如图所示,在直线AB 上取一点O ,过点O 画一条射线OC ,再分别画∠BOC 、∠AOC 的平分线OE 和OD ,则∠DOE 等于多少度?图中有哪些角互余?哪些角互补?

3、已知∠α是∠β的2倍,∠α的余角的3倍与∠β的补角相等,求∠α、∠β的度数。 三、课堂小结 这节课你学会了什么? 四、课堂练习 练习纸 五、课堂作业

α

β

β

α

作业纸

六、课后反馈

第6课时同上

目的与要求同上

知识与技能同上

情感、态度与价值观同上

一、教学过程

情境引入

1、如何,测量古塔的底座的角度。

2、小孔成像:我国古代的墨子对光学很有研究,它发现光是直线传播的。利用这个原理,他让一个人站在屋外,在阳光的照射下,它在窗户上钻一个小孔,这时,在屋内的墙上出现一个倒立的人像。这就是后来的摄影技术的先声。

二、新 授

从上面的例子中,我们看到这样的一对角,它们的顶点重合,它们的两条边互为反向延长线。我们把这样的2个角叫做互为对顶角。其中一个角叫做另一个角的对顶角。 如图,有几对对顶角。

探索:如图,直线AB 与CD 相交于点O ,则∠AOC 与∠BOD 的大小关系是什么?

对顶角的性质:对顶角相等。

如图,直线AB 、CD 相交于点O ,OE 平分∠AOC ,∠AOE=250。你能说出图中哪些角的度数?请与同学交流。

例题:如图,AB 、CD 相交于点O ,∠DOE=900,∠AOC=720。求∠BOE 的度数。 练一练 课本P198页 做一做 课本P199页

例、已知直线AB 、CD 、EF 相交于O 点,

OG 是∠AOF 的平分线,∠BOD=320,∠COE=240,求∠AOG 的度数。

A

O

D

C

B

A

E

F

C

O

D

B

E

A

O

C

D

B

三、课堂小结 这节课你学会了什么? 四、课堂练习 练习纸 五、课堂作业 作业纸 六、课后反馈

第7课时 7.4平行

目的与要求 理解和掌握平行线的概念和画法,掌握平行线的性质。 知识与技能 掌握平行线的性质,提高解题和说理论证能力。

情感、态度与价值观 经历观察、操作、推理、交流等活动,进一步发展空间观念、推理能力的有条理表达的能力。 教学过程 一、情境引入

上面的图片中哪些线互相平行? 你能找出教室中,哪些面互相平行吗?

E

C

O

A

B

D

A

C

G

F

D

E

B

O

在同一平面内,不相交的2条直线叫做平行线(parallel lines)[5pAr[lel ] 直线a 平行于直线b ,可表示为a ∥b, 如图,已知正方体中,指出三组平行线。

在同一平面内,两条直线的位置关

系是:平行与相交。

经过直线外一点画已知直线的平行线:

一靠、二移、三画线。

指出武坚镇地图中,平行的街道。 做一做:点A 、B 是直线l 外的两点,

(1)经过点A 画与直线l 平行的直线。这样的直线能画几条?

(2)经过点B 画与直线l 平行的直线。它与(1)中所画的直线平行吗? 通过画图,你发现了什么?

经过直线外一点,有且只有1条直线与已知直线平行。

如果2条直线都与第三条直线平行,那么这2条直线互相平行。 练一练:课本P202页

1、下列说法正确的有( )

①、两条不相交的直线叫做平行线 ②、过一点有且只有一条直线与已知直线平行 ③、在同一平面内不相交的两条射线是平行线

A 、0个

B 、1个

C 、2个

D 、3个

2、如图,D 是△ABC 的BC 边的中点

(1)过点D 分别画AB 、AC 的平行线,交AC 、AB 于点F ,E ,度量并比较AE 与BE ,AF 与FC

A B

C

D

A'

B'

C' D'

(2)连结EF,运用直尺和三角板检验EF和BC的位置关系;度量并比较下列三组线段的大小:EF 和BC、DE和AC、DF和AB。你能得出什么结论吗?

三、课堂小结

这节课你学会了什么?

四、课堂练习

练习纸

五、课堂作业

作业纸

六、课后反馈

第8课时同上

目的与要求同上知识与技能同上

C B

A

情感、态度与价值观 同上 教学过程: 一、情境引入 图形中的直线平行吗? 这些平行线看时为什么是不平行的呢?

如何判定两条直线是否平行呢? 二、新授

课本P202页习题 补充:

1、(1)画一画,在图1中,以P 为顶点画∠P (∠P 为锐角),使∠P 的两边分别和∠1的两边平行;在图2中,以点P 为顶点画∠P (∠P 为钝角),使∠P 的两边分别和∠1的两边平行; (2)量一量:∠1和∠P 的度数,它们的数量关系是_______

(3)猜一猜:如果一个角的两边分别与另一个角的两边平行,那么这两个角的关系是_____ (4)做一做:如果一个角的两边分别平行于另一个角的两边,且这个角是25038',求另一个角的度数。

2、平面内三条直线的交点的个数有_____ 解答:0,1,2,3

3、平面内四条直线的交点的个数有_______ 解答:0,1,3,4,5,6

补充:(1)、在同一平面内的n 条直线,最多可有____个交点(用含n 的代数式表示) 解答:1+2+3+…+(n-1)=

·

P 1

(2)、在同一平面内的n条直线,最多可以把平面分成___个区域。

解答:1+1+2+3+4+…+n=1+

4、如图,已知直线a∥b,第三条直线c与a相交,试说明c与b 也必相交。

5、在正方体中,与棱DD1平行的棱有几条?与DD1既不平行也不相交的的棱有几条?分别把它们写出来。

三、课堂小结

这节课你学会了什么?

四、课堂练习

练习纸

五、课堂作业

作业纸

六、课后反馈A

B

C

D

D C B

A c

b

a

第9课时 垂直

目的与要求 理解垂线的概念、垂线的画法、垂线的性质;理解点到直线的距离。

知识与技能 通过操作确认,丰富对两条直线互相垂直的认识,会画已知直线的垂线。

情感、态度与价值观 通过观察和动手操作,能用一些简单的数学语言叙述图形的某些位置关系。 教学过程 一、情境引入

从上面的图片中,你能找出哪些线互相垂直? 你还能从你身边找出互相垂直的线吗?

一个长方形的纸片,怎样进行折叠才能使折痕与纸边缘垂直呢? 二、新授

如果2条直线相交成直角,那么这2条直线互相垂直。(perpendicular),[p[:p[n5dIkjUl[]互相垂直的2条直线的交点叫做垂足(foot of a perpendicular)

如图两条直线互相垂直,可表示为a ⊥b 于点O 或表示为:AB ⊥CD 于点O 。 当两条直线互相垂直时,其中一条直线叫做另一条直线的垂线(perpendicular line) 观察武坚镇地图。上面街道互相垂直的有哪些? 如何经过一点画已知直线的垂线呢? 一靠、二移、三画线。

讨论:①当点在已知直线上时,②当点在已知直线外时。 经过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。 探索:(1)如何测量跳远的距离;

O D

C B

A

b

a

(2)如何过斑马线才能使得路程最短。

直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短。

把这条垂线段的长度也叫做这点到这条直线的距离。

举几条与实际有关的垂线段最短的实例,例如:开河。

练一练:课本P207页

补充:

1、已知锐角∠AOB,作射线OC⊥OA,射线OD⊥OB,符合要求的图形有哪几种?请分别画出这些图形。

解答:4种。

若已知∠AOB=400,你能求出∠COD吗?并比较它与∠AOB的关系?

2、(1)下列说法正确的是()

①两条直线相交所成的四个角中有一个是直角,则这两条直线互相垂直;②若两条直线相交有一组对顶角互补,则这两条直线互相垂直;③两条直线相交,若所成

的四个角相等,则这两条直线互相垂直;④两条直线相交,若有

一组相邻的角相等,则这两条直线互相垂直。

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个(2)如图,∠BAC=900,AD⊥BC,垂足为D,则下列的结论中,正确的个数为()个

①AB与AC互相垂直;②AD与BC互相垂直;③点C到AB的垂线段是线段AB;④点A到BC的距离是线段AD;⑤线段AB 的长度是点B到AC的距离;⑥线段AB是点B到AC的距离。

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

三、课堂小结

这节课你学会了什么?

四、课堂练习

练习纸

五、课堂作业

作业纸

六、课后反馈

D

C

A

B

第10课时 同上 目的与要求 同上 知识与技能 同上 情感、态度与价值观 同上 一、情境引入

1、怎样的两条直线是互相垂直的?能在生活中找出一些互相垂直的实例吗?

2、当两条直线互相垂直时,它们的交角有怎样的关系呢?如何用几何语言表示呢?

3、过一点画一条直线的垂线,有怎样的性质呢?

4、如果有几条直线都和同一条直线垂直,你认为这几条直线有怎样的位置关系呢?

5、从直线外一点向这条直线上的所有点进行连结,你认为怎样的线段是最短的?为什么?这条线段的长度又叫做什么? 二、新授

1、按要求完成作图和解答: (1)作∠AOB =500

(2)作出∠AOB 的角平分线OC

(3)在OC 上任意取一点P ,并且过点P 分别作PM ⊥OA ,PN ⊥OB ,垂足为M ,N

(4)度量PM ,PN 的长,则PM ____PN (填“>”,“<”或“=”)

(5)由上面的实践你发现了什么?你能把你发现的结论用简短的语句反映出来吗?

你的结论是_____________________

2、如图,直线AB 、CD 、EF 都经过点O ,且AB ⊥CD ,OG 平分

C

E

G O A

B

F D

C

D

C

A

B

图3

C A

B

A

B

图1

图2

一、初一数学几何模型部分解答题压轴题精选(难) 1.如图下图所示,已知AB//CD, ∠B=30°,∠D=120°; (1)若∠E=60°,则∠F=________; (2)请探索∠E与∠F之间满足的数量关系?说明理由. (3)如下图所示,已知EP平分∠BEF,FG平分∠EFD,反向延长FG交EP于点P,求∠P的度数; 【答案】(1)90° (2)解:如图,分别过点E,F作EM∥AB,FN∥AB ∴EM∥AB∥FN ∴∠B=∠BEM=30°,∠MEF=∠EFN 又∵AB∥CD,AB∥FN ∴CD∥FN ∴∠D+∠DFN=180° 又∵∠D =120° ∴∠DFN=60°∴∠BEF=∠MEF+30°,∠EFD=∠EFN+60° ∴∠EFD=∠MEF +60° ∴∠EFD=∠BEF+30° (3)解:如图,过点F作FH∥EP

由(2)知,∠EFD=∠BEF+30° 设∠BEF=2x°,则∠EFD=(2x+30)° ∵EP平分∠BEF,GF平分∠EFD ∴∠PEF= ∠BEF=x°,∠EFG= ∠EFD=(x+15)° ∵FH∥EP ∴∠PEF=∠EFH=x°,∠P=∠HFG ∵∠HFG=∠EFG-∠EFH=15°∴∠P=15° 【解析】【解答】解:(1)分别过点E、F作EM∥AB,FN∥AB,则有AB∥EM∥FN∥CD.∴∠B=∠BEM=30°,∠MEF=∠EFN,∠DFN=180°-∠CDF=60°, ∴∠BEF=∠MEF+30°,∠EFD=∠EFN+60°, ∴∠EFD=∠BEF+30°=90°. 【分析】(1)分别过点E、F作AB的平行线,根据平行线的性质即可求解; (2)根据平行线的性质可得∠DFN=60°,∠BEM=30°,∠MEF=∠NFE,即可得到结论;(3)过点F作FH∥EP,设∠BEF=2x°,根据(2)中结论即可表示出∠BFD,根据角平分线的定义可得∠PEF=x°,∠EFG=(x+15)°,再根据平行线的性质即可得到结论. 2.综合题 (1)如图,已知点C在线段AB上,且AC=6cm,BC=4cm,点M、N分别是AC、BC的中点,求线段MN的长度. (2)对于(1)问,如果我们这样叙述:“已知点C在直线AB上,且AC=6cm,BC=4cm,点M、N分别是AC,BC的中点,求线段MN的长度.”结果会有变化吗?如果有,求出结果;如果没有,说明理由. 【答案】(1)解:∵AC=6cm,且M是AC的中点, ∴MC= AC= 6=3cm, 同理:CN=2cm, ∴MN=MC+CN=3cm+2cm=5cm, ∴线段MN的长度是5m (2)解:分两种情况: 当点C在线段AB上,由(1)得MN=5cm, 当C在线段AB的延长线上时,

七上数学教案有理数第一章教学目标.知识与技能 1 ①通过生活实例,了解学习有理数的必要性.②理解并掌握数轴、相反数、绝对值、有理数等有关概念.③通过本章的学习,掌握有理数的加、减、乘、除、乘方及简单的混合运算..过程与方法 2 通过本章的学习,培养学生应用数学知识解决实际问题的能力..情感、态度与价值观 3激励学通过师生共同参与的教学活动,结合生活实例引入新课,生学习数学的兴趣,让学生真正体验到数学知识来源于生活并服务于生活.难点、教学重点这一章的主要学习目标都可以归结到有

理.重点:有理数的运算运算,数轴、相反数、绝对值---数的运算上,比如有理数的有关概念法则直接目标都是落实到有理数的运近似数等内容的学习,,运算律, 算上. . 有理数法则的理解,难点:负数概念的建立,绝对值意义课时分配课时内容 1 正数和负数1 . 1 4 有理数 2 . 1 5 有理数的加减法 3 . 1 4 . 1 4 有理数的乘除法 4 有理数的乘方 5 . 1 2 单元复习与验收教学建议(即联系实际生活的典型例子)教师在教学过程中注意从实际问题在教师的引导和学生大胆尝试的过程中,让学生参与数学活动,引入,从而使学

生自得知识,分析问题和解决问题,使学生自觉地发现问题,自觅规律..在进行有理数的有关概念的教学时:1?)注意从实际问题引入,使学生知道数学知识来源于生活.1(如:从温度与海拔高度引入负数,从而得出有理数的概念;借助温度引出数轴,建立数(有理数)与形(数轴上的点)之间的联系.()注意借助数轴的直观性讲述相反数、绝对值,体会用字母2使学生对概念的认识能更深一步,,?体现代数的特点表示数的优越性,并为今后学习整式、方程打下基础..讲解有理数运算时,有理数加法及乘法法则的导出借助数轴 2在此,会更直观更形象更易于学生理解,法则要着重强调

七(下)数学第七章平面图形的认识(二)(Ⅰ卷) 一、选择题(每题 2 分,共 24 分) 1.三角形的三条高、三条角平分线、三条中线都是( ) A.线段B.直线C.射线D.线段或射线 2.如图,下列判断正确的是( ) A.∠1和∠5是同位角B.∠5和∠2是内错角 C.∠3和∠4是同旁内角D.∠2和∠4是对顶角 第2 题第3 题 3.如图,给出了过直线外一点作已知直线的平行线的方法,其依据是( ) A.同位角相等,两直线平行B.内错角相等,两直线平行 C.同旁内角互补,两直线平行D.两直线平行,同位角相等 4.若∠ 1与∠ 2 的关系为同位角,∠ 1=40° ,则∠ 2的度数是( )

A.40°B.140° C 40°或140°D.不确定 5.下列各组的三条线段中,不能组成三角形的是 ( ) A.2 cm,2 cm,1 cm B.5 cm,2 cm,4 cm C.1 cm,1 cm,2 cm D.5 cm,6 cm,7 cm 6.如图,AB∥ CD,则图中∠ l、∠ 2、∠ 3 的关系一定成立的是( ) A.∠1+∠2+∠3=180°B.∠1+∠2+∠3=360° C.∠1+∠3=2∠2D.∠1+∠3=∠2 第6 题第7 题 7.如图,在△ABC中,点D、E 分别在AB、BC 边上,DE∥AC,∠B=50°,∠C=70°,那么∠BDE的度数是( ) A.70°B.60°C.50°D.40° 1 1 8.在∠ABC中,∠A= ∠B= ∠C,则△ABC为( ) 2 3 A.锐角三角形B.直角三角形C.钝角三角形D.等腰三角形 9.下列角度中,是多边形内角和的只有 ( ) A.270°B.560°C.630°D.1800° 10.若一个多边形的边数增加 2 倍,它的外角和( ) A.扩大2 倍B.缩小一半C.保持不变D.无法确定 1l.如图,等腰△DEF是由等腰△ABC平移得到的,则下列说法中正确的是( ) A.AB 与EF 是对应线段B.AB 与DF 是对应线段 C.∠B与∠E是对应角D.点A 与点F 是对应顶点 第11 题第12 题 12.如图,在宽为20 m、长为30 m 的矩形地面上修建两条同样宽的道路,余下部分作为耕地.根据图中数据,计算耕地面积为( )

课题:正数和负数(1)授课时间:____________ 教学目标1、整理前两个学段学过的整数、分数(包括小数)的知识,掌握正数和负数的概念; 2、能区分两种不同意义的量,会用符号表示正数和负数; 3、体验数学发展的一个重要原因是生活实际的需要,激发学生学习数学的兴趣。 教学难点正确区分两种不同意义的量。 知识重点两种相反意义的量 教学过程(师生活动)设计理念 设置情境引入课题 上课开始时,教师应通过具体的例子,简要说明在前两个学段我 们已经学过的数,并由此请学生思考:生 活中仅有这些“以前学过的数”够用了吗?下面的例子 仅供参考. 师:今天我们已经是七年级的学生了,我是你们的数学老师.下 面我先向你们做一下自我介绍,我的名字是XXX,身高1.69米,体 重千克,今年43岁.我们的班级是七(2)班,有50个同学,其中男 同学有27个,占全班总人数的54%… 问题1:老师刚才的介绍中出现了几个数?分别是什么?你能 将这些数按以前学过的数的分类方法进行分类吗? 学生活动:思考,交流 师:以前学过的数,实际上主要有两大类,分别是整数和分数(包 括小数). 问题2:在生活中,仅有整数和分数够用了吗? 请同学们看书(观察本节前面的几幅图中用到了什么数,让学 生感受引入负数的必要性)并思考讨论,然后进行交流。 (也可以出示气象预报中的气温图,地图中表示地形高低地形 图,工资卡中存取钱的记录页面等) 学生交流后,教师归纳:以前学过的数已经不够用了,有时候 需要一种前面带有“-”的新数。 先回顾小学里学 过的数的类型, 归纳出我们已经 学了整数和分 数,然后,举一 些实际生活中共 有相反意义的 量,说明为了表 示相反意义的 量,我们需要引 入负数,这样做 强调了数学的严 密性,但对于学 生来说,更多地 感到了数学的枯 燥乏味为了既复 习小学里学过的 数,又能激发学 生的学习兴趣, 所以创设如下的 问题情境,以尽 量贴近学生的实 际. 这个问题能激发 学生探究的欲 望,学生自己看 书学习是培养学 生自主学习的重

人教版七年级上数学教学设计 课题:1.4.1有理数的乘法(3) 教学目标1,熟练有理数的乘法运算并能用乘法运算律简化运算. 2,让学生通过观察、思考、探究、讨论,主动地进行学习. 3,培养学生语言表达能力以及与他人沟通、交往能力,使其逐渐热爱数学这门课程. 教学难点正确运用运算律,使运算简化 知识重点运用运算律,使运算简化 教学过程(师生活动)设计理念 设置情境 引入课题上节课我们学习了有理数的乘法,下面我们做几道题:(用课件演示)计算下列各题.并比较它们的结果: 1,(-7)×8与8×(-7) [(-2)×(-6)]×5与(-2)×[(-6)×5] 2,(-)×(-)与(-)×(-) [×(-)]×(-4)与×[(-)×(-4)] 让学生自由选择其中的一组问题进行计算,然后在组内交流,验证答案的正确性.让学生复习有理数的乘法运算,给出两组题让学生自由选择以满足不同层次的要求,在形式上用 比较的方式,让学生在解题的过程中有目的性地思考,为下面引出运算律作铺垫 分析问题

探究新知提出问题:上面我们做的题中,你发现了什么?在有理数运算律中,乘法的交换律,结合律以及分配律还成立吗? 让学生独立思考,然后再进行组内的讨论,交流,最后对组内成员的意见,想法去汇总,由代表汇报讨论的结果,让学生用自己的语言来描述三个运算律并引导学生用字母来表示三个运算律。学生通过观察思考主动地进行学习,在共同探索,共同发现的过程中分享成功的喜悦。并使学生感受到集体的力量。 培养学生的语言表达能力及从特殊到一般的归纳能力 应用新知 体验成功出示料书42页例5:用两种方法计算 (+-)×12 采用大组竞赛的方法,让其中的两个大组采用一般的运算顺序进行计算,另两个大组采用运算律进行计算. 出示另一题:(-7)×(-)× 该题不限制计算方法,让学生先思考,再选择运算方法. 变式练习:9×15. 采取小组合作的方法,不限制学生的解题思路.通过竞赛让学生更深刻地体验到运用运算律可简化运算,同也增强学生的竞争意识与集体荣誉感. 通过上是的比较,学生会选取用这算律来简化运算,形成知识的正迁移. 通过变式练习,让学生在认识层次上有所提 高. 课堂练习第42页 小结与作业

1.1.1正数和负数 教学目的: (一)知识点目标: 1.了解正数和负数是怎样产生的。 2.知道什么是正数和负数。 3.理解数0表示的量的意义。 (二)能力训练目标: 1.体会数学符号与对应的思想,用正、负数表示具有相反意义的量的符号化方法。 2.会用正、负数表示具有相反意义的量。 (三)情感与价值观要求: 通过师生合作,联系实际,激发学生学好数学的热情。 教学重点:知道什么是正数和负数,理解数0表示的量的意义。 教学难点:理解负数,数0表示的量的意义。 教学方法:师生互动与教师讲解相结合。 教具准备:地图册(中国地形图)。 教学过程: 引入新课: 1.活动:由两组各派两名同学进行如下活动:一名按老师的指令表演,另一名在黑板上速记,看哪一组记得最快、最好? 内容:老师说出指令: 向前两步,向后两步; 向前一步,向后三步; 向前两步,向后一步; 向前四步,向后两步。 如果学生不能引入符号表示,教师可和一个小组合作,用符号表示出+2、-2、+1、-3、+2、-1、+4、-2等。 [师]其实,在我们的生活中,运用这样的符号的地方很多,这节课,我们就来学习这种带有特殊符号、表示具有实际意义的数-----正数和负数。 讲授新课: 1.自然数的产生、分数的产生。 2.章头图。问题见教材。让学生思考-3~3℃、净胜球数与排名顺序、±0.5、-9的意义。 3、正数、负数的定义:我们把以前学过的0以外的数叫做正数,在这些数的前面带有“一”时叫做负数。根据需要有时在正数前面也加上“十”(正号)表示正数。 1等是正数(也可加上“十”) 举例说明:3、2、0.5、 3 1等是负数。 -3、-2、-0.5、- 3 4、数0既不是正,也不是负数,0是正数和负数的分界。

1.1 生活中的立体图形(一) 教学目标 1、知识:认识简单的空间几何棱柱、圆柱、圆锥、球等,掌握其中的相同之处和不同之处 2、能力:通过比较,学会观察物体间的特征,体会几何体间的联系和区别,并能根据几何体的特征,对其进行简单分类。 3、情感:有意识地引导学生积极参与到数学活动过程中,培养与他人合作交流的能力。 教学重点:认识一些基本的几何体,并能描述这些几何体的特征 教学难点:描述几何体的特征,对几何体进行分类。 教学过程: 一、设疑自探 1.创设情景,导入新课 在小学的时候学习了那些平面图形和几何图形,在生活你还见到那些几何体? 2.学生设疑 让学生自己先思考再提问 3.教师整理并出示自探题目 ①生活常见的几何体有那些? ②这些几何体有什么特征 ③圆柱体与棱柱体有什么的相同之处和不同之处 ④圆柱体与圆锥体有什么的相同之处和不同之处 ⑤棱柱的分类 ⑥几何体的分类 4.学生自探(并有简明的自学方法指导) 举例说说生活中的物体那些类似圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球体? 说说它们的区别 二.解疑合探 1.针对圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球体特征的认识不彻底进行再探 2、对这些类似圆柱、圆锥、正方体、长方体、棱柱、球体的分类 2.活动原则:学困生回答,中等生补充、优等生评价,教师引领点拨提升总结。 三.质疑再探: 说说你还有什么疑惑或问题(由学生或老师来解答所提出的问题) 四.运用拓展: 1.引导学生自编习题。 请结合本节所学的知识举例说明生活简单基本的几何体,并说说其特征 2.教师出示运用拓展题。 (要根据教材内容尽可能要试题类型全面且有代表性) 3.课堂小结 4.作业布置 五、教后反思 1.1 生活中的立体图形(二) 教学目标 1、知识:认识点、线、面的运动后会产生什么的几何体 2、能力:通过点、线、面的运动的认识几何体的产生什么 3、情感:有意识地引导学生积极参与到数学活动过程中,培养与他人合作交流的能力。

七年级数学第七章《平面图形的认识(二)》提优训练 1 / 3 第七章《平面图形的认识(二)》 一、选择题(每题2分,共20分) 1.下列命题中,不正确的是( ). A .如果两条直线都和第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行 B .两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行 C .两条直线被第三条直线所截,那么这两条直线平行 D .两条直线被第三条直线所截,如果同旁内角互补,那么这两条直线平行 2.△ABC 的高的交点一定在外部的是( ). A .锐角三角形 B .钝角三角形 C .直角三角形 D .有一个角是60°的三角形 3.现有两根木棒,它们的长分别是40 cm 和50 cm ,若要钉或一个三角形木架,则在下列四根木棒中应选取( ). A .10 cm 的木棒 B .40 cm 的木棒 C .90 cm 的木棒 D .100 cm 的木棒 4.已知等腰三角形的两边长分别为3 cm ,4 cm ,则它的周长为( ). A .10 cm B .11 cm C .10 cm 或11 cm D .无法确定 5.下列条件中,能判定△ABC 为直角三角形的是( ). A .∠A=2∠B 一3∠C B .∠A+∠B=2∠C C .∠A 一∠B=30° D .∠ A= 12∠B=13 ∠C 6.在四边形的4个内角中,钝角的个数最多为( ). A .1 B .2 C .3 D .4 7.如图,已知直线AB ∥CD ,∠C =115°,∠A=25°,∠E=( ). A .70° B .80° C .90° D .100° (第7题) (第10题) 8.一个多边形的内角和等于它外角和的2倍,则这个多边形是( ). A .三角形 B .四边形 C .五边形 D .六边形 9.若△ABC 的三边长分别为整数,周长为11,且有一边长为4,则这个三角形的最大边长为( ). A .7 B .6 C .5 D .4 10.在△ABC 中,已知点D 、E 、F 分别是边BC 、AD 、CE 上的中点,且S △ABC =4 cm 2,则S △BEF 的值为( ). A .2 cm 2 B .1 cm 2 C .0.5 cm 2 D .0.25 cm 2 二、填空题(每题3分,共24分) 11.一个凸多边形的内角和与外角和相等,它是_________边形. 12.如图,线段DE 由线段AB 平移而得,AB=4,EC=7-CD ,则△DCE 的周长为______cm . 13.如图,直线a ∥b ,c ∥d ,∠1=115°,则∠2=________,∠3=__________. 14.若一个多边形的每一个外角都是72°,则这个多边形是____边形,它的内角和为_____. 15.根据下列各图所表示的已知角的度数,求出其中∠α的度数: (1) ∠α=_________°;(2) ∠α=_________°;(3) ∠α=_________°. 16.教材在探索多边形的内角和为(n -2)×180°时,都是将多边形转化为________去探索的.从n(n>3)边形的一个顶点出发,画出______条对角线,这些对角线把n 边形分成_____个三角形,分成的三角形内角的总和与多边形的内角和___________. 17.如图,AB ∥CD ,∠B=26°,∠D=39°,求∠BED 的度数. 解:过点E 作EF ∥AB , ∠1=∠B=26°. ( ) ∵ AB ∥CD(已知),EF ∥AB(所作), ∴ EF ∥CD .( ) ∴ ∠2=∠D=39°. ∴ ∠BED=∠1+∠2=65°. 18.中国象棋中的马颇有骑士风度,自古有“马踏八方”之说,如图(1),按中国象棋中“马”的行棋规则,图中的马下一步有A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 八种不同选择,它的走法就象一步从“日”字形长方形的对角线的一个端点到另一个端点,不能多也不能少. 要将图(2)中的马走到指定的位置P 处,即从(四,6)走到(六,4),现提供一种走法: (四,6)→(六,5) →(四,4) →(五,2) →(六,4) (1)下面是提供的另一走法,请你填上其中所缺的一步: (四,6) →(五,8) →(七,7) →__________→(六,4) (2)请你再给出另一种走法(只要与前面的两种走法不完全相同即可,步数不限),你的走法是:

华东师大版 七年级上册数学教案(全册) 第一章:走进数学世界 与数学交朋友(第1课时) 教学目标: 1、知识与技能:结合具体例子,体会数学与我们的成长密切相关,人类离不开数学; 2、过程与方法:经历回顾与观察,体会数学的重要作用; 3、情感态度与价值观:激发学习兴趣,增强数学应用意识。 教学过程: 一、导入 让学生看课本图片,教师诵读文字部分:宇宙之大,粒子之微,……,大千世界,天上人间,无处不有数学的贡献。让我们走进数学世界,去领略一下数学的风采。(板书课题) 二、数学伴我们成长 出生——学前——小学,我们每天都在接触数学并不断学习它,相信吗?大家不妨举出一些我们身边用到数学的例子,看谁说的例子多。 在回忆、交流、讨论的基础上,归纳数学内容:数与代数,空间与图形,统计与概率。 三、人类离不开数学 展示蜂房图、股市走势图、上海东方明珠电视塔等图片,解说(解说语参见课本,从第2页倒数第二行至第3页文字部分)。 四、数学应用举例 例1.一个数减去4,再除以2,然后加上3 ,再乘以2,最后得8,问这个数是多少?

(可用算术法或代数法解,答案是6。) 例2.这是一道数学填空题,是由美国哈佛大学入学试卷中选出的。请在下面这一组图形符号中找出它们所蕴含的内在规律,然后再那根横线上空白处填上恰当的图。 (分别是由正反数字1—7拼成的对称图。这个趣例说明学习中需要细致观察,需要对数字、图形有一种敏感,也需要想象。) 例3.关于课本第4页的“密铺问题”。思考:①那些基本图形可以密铺? ②为什么正五边形不可以密铺?③讨论课本第4页左下角的“想一想”。 五、课堂小结(略)。 六、布置作业:《数学作业本》第1—2页。

第一章 有理数 §1.1 正数和负数 知识点一:正数和负数的概念 正数就是我们在小学学习的除0外的所有的数,负数就是在正数前面加上一个“-”号的数。 说明:1、0既不是正数,也不是负数,它是正数与负数的分界。 2、正数有时也可以在前面加“+”(正)号,有时“+”(正)号省 略不写。 【例】下列各数中哪些是正数?哪些是负数? -2,0.5,+27,0,-3.14,160,-5 31. 知识点二:用正负数可以表示具有相反意义的量 相反意义的量的正负性是相对的,且是可以互换的。 【例】如果向北走85米记作+85米,那么向南走70米记作 。 知识规律小结: 1、区分正负数要根据正负数的概念,也可以根据符号区别,如果一个数的符号为“-”,则该数为负数;如果一个数的符号为“+”或没有符号,则该数为正数。 2、0既不是正数,也不是负数。 3、非正数:负数和零。 4、非负数:正数和零。 拓展:向东走-6米实际上就是向 走 米。 易错:零的意义是什么?(零是正数与负数的分界,不仅仅表示没有,也表示实际意义。如收支0元,表示收入与支出平衡。

正数集 正整数集 非负数集 负分数集 A §1.2 有理数 第一课时 有理数 数轴 知识点一:有理数的有关概念 整数和分数统称有理数。正整数、零、负整数统称整数。正分数、负分数统称分数。 说明:1、有时可以把整数看作分母是1的分数。 2、因为有限小数、无限循环小数都可以化为分数,所以有限小数、无限循环小数都是有理数。 3、因为圆周率π是无限不循环小数,不能化成分数,所以圆周率π不是有理数。 4、引入负数后,数的范围扩大到了有理数,所以在整数和分数中不要忘记都有负数。 5、奇数和偶数也扩展到了负数。 知识点二:有理数的分类 按整数、分数分类: 按正负性分类: 说明:1、正整数和零,即自然数,称为非负整数,负整数和零称为非正整数。 2、前者是按除法的性质分类,后者是按减法的性质分类。 知识点三:数集的概念 把一些数放在一起,就组成了一个数的集合,简称数集。 说明:1、数集可以用大括号表示,也可以用圆圈表示。 2、一个数集内不能有两个一样的数。 3、一个数集内有无限多时,要用“…”号。 4、所有有理数组成的数集叫有理数集;所有整数组成的数集叫整数集;所有正数组成的数集叫正数集;所有正整数和零组成的数集叫自然数集,也叫非负整数集。 【例1】把-31,6,-6.5,0,-127,3 13,-7.210,0.03·1·,-43,-5%填入相应的数集内。 【例2】在有理数中,是整数而不是正数的数是 , 是负数而不是分数的数是 。

平面图形的认识(练习二) 提高测试卷 一、选择题(每小题3分,共30分) 1.一个多边形内角和是1080°,则这个多边形是 ( ) A.六边形 B.七边形 C.八边形 D.九边形 2.已知一角形的两边分别为4和9,则此三角形的第三边可能是 ( ) A.4 B.5 C.9 D.13 3.在如下图的△ABC中,正确画出AC边上的高的图形是 ( ) 4.如图,∠ADE和∠CED是 ( ) A.同位角 B.内错角 C.同旁内角 D.可为补角 第4题第5题 5.如图,下列判断正确的是 ( ) A.若∠1=∠2,则AD∥BC B.若∠1=∠2.则AB∥CD C.若∠A=∠3,则 AD∥BC D.若∠3+∠ADC=180°,则AB∥CD 6.如图,下列条件中,能判断直线a∥b的是 ( ) A.∠2=∠3 B.∠1=∠3 C.∠4+∠5=180° D.∠2=∠4 第6题第7题第10题7.如图,点E在AC延长线上,下列条件中能判断AB∥CD的是 ( ) A.∠3=∠4 B.∠1=∠2 C.∠D=∠DCE D.∠D+∠ACD=180°

8.如图,一条公路修到湖边时,需拐弯绕湖而过,若第一次拐角∠A=120°,第二次拐角∠B=150°.第三次拐的角是∠C,这时的道路恰好和第一次拐弯之前的道路平行,则∠C为( ) A.120° B.130° C.140° D.150° 二、填空题(每小题3分,共24分) 9.在△ABC中,∠A:∠B=2:1,∠C=60°,则∠A=_________. 10.如图,直线a与直线c的夹角是∠α,直线b与直线c的夹角是∠β,把直线a“绕”点A按逆时针方向旋转,当∠α与∠β满足______时,直线a∥b,理由是_______. 第10题第11题 11.如图,∠1=120°,∠2=60°,∠3=100°,则当∠4=_________时,AB∥EF. 12.如图,AB∥CD,CE平分∠ACD,∠A=110°,则∠ECD=__________. 第12题第13题 13.因修筑公路需要在某处开凿一条隧道,为了加快进度,决定在如图所示的A、B两处同时开工.如果在A地测得隧道方向为北偏东62°,那么在B地应按_______方向施工,就能保证隧道准确接通.14.如图,两平面镜α、β的夹角为θ,入射光线AO平行于β入射到α上,经两次反射后的出射光线O′R平行于α,则角θ等于_________度. 第14题第15题 15.如图,已知∠ABE=142°,∠C=72°,则∠A=________,∠ABC=________. 三、解答题(共46分) 16.(10分)一个多边形,它的内角和比外角和的4倍多180°,求这个多边形的边数及内角和度数.

课题: 1.1 正数和负数(1)授课时间:____________ 学习目标 1、整理前两个学段学过的整数、分数(包括小数)的知识,掌握正数和负数的概念; 2、能区分两种不同意义的量,会用符号表示正数和负数; 3、体验数学发展的一个重要原因是生活实际的需要,激发学生学习数学的兴趣。 教学难点正确区分两种不同意义的量。 知识重点两种相反意义的量 教学过程(师生活动) 引入课题 上课开始时,教师应通过具体的例子,简要说明在前两个学段我们已经学过的数,并由此请学生思考:生活中仅有这些“以前学过的数”够用了吗?下面的例子仅供参考. 师:今天我们已经是七年级的学生了,我是你们的数学老师.下面我先向你们做一下自我介绍,我的名字是XXX,身高1.69米,体重74.5千克,今年43岁.我们的班级是七(2)班,有50个同学,其中男同学有27个,占全班总人数的54%… 问题1:老师刚才的介绍中出现了几个数?分别是什么?你能将这些数按以前学过的数的分类方法进行分类吗? 学生活动:思考,交流 师:以前学过的数,实际上主要有两大类,分别是整数和分数(包括小数). 问题2:在生活中,仅有整数和分数够用了吗? 请同学们看书(观察本节前面的几幅图中用到了什么数,让学生感受引入负数的必要性)并思考讨论,然后进行交流。 (也可以出示气象预报中的气温图,地图中表示地形高低地形图,工资卡中存取钱的记录页面等) 学生交流后,教师归纳:以前学过的数已经不够用了,有时候需要一种前面带有“-”的新数。 先回顾小学里学过的数的类型,归纳出我们已经学了整数和分数,然后,举一些实际生活中共有相反意义的量,说明为了表示相反意义的量,我们需要引入负数,这样做强调了数学的严密性,但对于学生来说,更多地感到了数学的枯燥乏味为了既复习小学里学过的数,又能激发学生的学习兴趣,所以创设如下的问题情境,以尽量贴近学生的实际. 这个问题能激发学生探究的欲望,学生自己看书学习是培养学生自主学习的重要途径,都应予以重视。 以上的情境和实例使学生体会生活中处处有数学,通过实例,使学生获取大量的感性材料,为正确建立相反意义的量奠定基础。 探究新知 问题3:前面带有“一”号的新数我们应怎样命名它呢?为什么要引人负数呢?通常在日常生活中我们用正数和负数分别表示怎样的量呢? 这些问题都必须要求学生理解. 教师可以用多媒体出示这些问题,让学生带着这些问题看书自学,然后师生交流. 这阶段主要是让学生学会正数和负数的表示. 强调:用正,负数表示实际问题中具有相反意义的量,而相反意义的量包含两个要素:一是它们的意义相反,如向东与向西,收人与支出;二是它们都是数量,而且是同类的量.这些问题是这节课的主要知识,教师要清楚地向学生说明,并且要注意语言的准确与规范,要舍得花时间让学充分发表想法。

第七章 平面图形的认识(二)自我评价测试卷 时间:90分钟 满分 150分 班级_____________ 姓名_______________ 得分______________ 一、选择题(本大题共10小题,每题3分,共30分) 1. 如图,在所标识的角中,同位角是( ) A .1∠和2∠ B .1∠和3∠ C .1∠和4∠ D .2∠和3∠ 2. 如图所示,两条直线AB 、CD 被第三条直线EF 所截,∠1=75°,下列说法正确的是( ) A. 若∠4=75°,则AB ∥CD B. 若∠4=105°,则AB ∥CD C. 若∠2=75°,则AB ∥CD D. 若∠2=155°,则AB ∥CD 3. 下列说法:①两条直线平行,同旁内角互补;②同位角相等,两直线平行;?③内错角相等,两直线平行;④垂直于同一直线的两直线平行,其中是平行线的性质的是 ( ) A.① B.②和③ C.④ D.①和④ 4. 对于平移后,对应点所连的线段,下列说法正确的是 ( ) ①对应点所连的线段一定平行,但不一定相等;②对应点所连的线段一定相等,但不一定平行,有可能相交;③对应点所连的线段平行且相等,也有可能在同一条直线上;④有可能所有对应点的连线都在同一条直线上。 A .①③ B. ②③ C. ③④ D. ①② 5. 如图所示,如果AB ∥CD ,则∠1、∠2、∠3之间的关系为( ) A.∠1+∠2+∠3=360° B.∠1-∠2+∠3=180° C. ∠1+∠2-∠3-180° D.∠1+∠2-∠3=180° 6. 若两条平行线被第三条直线所截,则一组内错角的平分线互相 ( ) A.垂直 B.平行 C.重合 D.相交 7. 在以下现象中,属于平移的是 ( ) ① 在挡秋千的小朋友; ② 打气筒打气时,活塞的运动; ③ 钟摆的摆动; ④ 传送带上,瓶装饮料的移动 A .①② B.①③ C.②③ D.②④ 8. 有下列长度的三条线段能构成三角形的是 ( ) A.1 cm 、2 cm 、3 cm B.1 cm 、4 cm 、2 cm C.2 cm 、3 cm 、4 cm D.6 cm 、2 cm 、3 cm 9. 三角形的三条高相交于一点,此一点定在( ) A. 三角形的内部 B.三角形的外部 C.三角形的一条边上 D. 不能确定 10. 如图,A D ⊥BC, A D ⊥BC, GC ⊥BC, CF ⊥AB,D,C,F 是垂足,下列说法中错误的是( ) A. △ABC 中,AD 是BC 边上的高 B. △ABC 中,GC 是BC 边上的高 D. △GBC 中,GC 是BC 边上的高 D. △GBC 中,CF 是BG 边 二、填空题(本大题共10小题,每题3分,共30分) 11. 如图,能与∠1构成同位角的角有____________个 12. 如图,一条公路两次拐弯后和原来的方向相同,即拐弯前、?后的两条路平行,若第一次拐角是150°, 则第二次拐角为________. 5 4 3 F E D C B A 2 1 3 2 1 D C B A

【北师大版】七年级上册数学教案全套 【七年级上教案|全套】 目录 第一章丰富的图形世界…………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。 1.1生活中的立体图形 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2展开与折叠 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3截一个几何体 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4从不同方向看 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4 积的乘方 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5生活中的平面图形 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章有理数及其运算 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1数怎么不够用了 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2数轴 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.3绝对值 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.4有理数的加法 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.5有理数的减法 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.6有理数的加减混合运算 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.7水位的变化 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.8有理数的乘法 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.9有理数的除法 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.10有理数的乘方 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.11有理数的混合运算 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.12计算器的使用 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。第三章字母表示数 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1字母能表示什么 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2代数式 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3代数式求值 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4合并同类项 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5去括号 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6探索规律 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章平面图形及其位置关系 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1线段、射线、直线 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2比较线段的长短 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3角的度量与表示 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4角的比较 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.5平行 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.6垂直 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.7有趣的七巧板 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。第五章一元一次方程 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1你今年几岁了 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 解方程 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。