民事诉讼的主管与管辖

- 格式:ppt

- 大小:356.50 KB

- 文档页数:180

法律–主管与管辖引言法律是社会管理的重要工具,它起着规范社会秩序和维护公平正义的作用。

而在法律体系中,主管与管辖是不可或缺的概念。

本文将探讨主管与管辖的含义、种类、原则以及在法律实践中的应用。

主管与管辖的含义主管与管辖是指法律对特定事务的监管与控制。

在各国法律体系中,主管与管辖涉及到行政、民事、刑事和国际等各个领域。

它们规定了特定机构或个人在相应范围内的权力和职责。

主管与管辖的种类行政主管与管辖行政主管与管辖是指政府机构对行政事务的监管与控制。

在行政主管与管辖中,政府机构负责制定与执行行政法规,管理和监督行政机构的运作,确保行政公正和效率。

民事主管与管辖民事主管与管辖是指法院对民事纠纷的监管与控制。

在民事主管与管辖中,法院负责听证案件、裁决争议,并执行相关判决。

民事主管与管辖通常包括民事诉讼、合同纠纷、财产纠纷等领域。

刑事主管与管辖刑事主管与管辖是指法院和相关法律机构对刑事犯罪的监管与控制。

在刑事主管与管辖中,法院负责审理刑事案件、判决犯罪行为,并执行相应的法律判决。

刑事主管与管辖涉及到公共安全、人身安全等重大领域。

国际主管与管辖国际主管与管辖是指各国之间在国际事务中的监管与控制。

在国际主管与管辖中,涉及到国际法、国际协议和国际组织等领域。

国际主管与管辖是维护国际秩序和促进国际合作的基石。

主管与管辖的原则在法律实践中,主管与管辖遵循一些重要原则,以确保公正、合法和有效的管理与监管。

领土主权和管辖权原则领土主权和管辖权原则是指一个国家具有对其领土内事务的独立控制权。

根据国际法,每个主权国家有权行使正当的管辖权,制定和执行适用于其领土内的法律。

这一原则保护了每个国家的自主权和独立性。

证明主管权和管辖权原则证明主管权和管辖权原则是指在民事案件中,法院的管辖权应该基于充分的证据和合法程序。

法院只有在具备管辖权的情况下才能受理案件,并依法判决。

判决相容主管权和管辖权原则判决相容主管权和管辖权原则是指在国际事务中,多个主权国家之间存在管辖冲突时,应当寻求和谐和一致的解决办法。

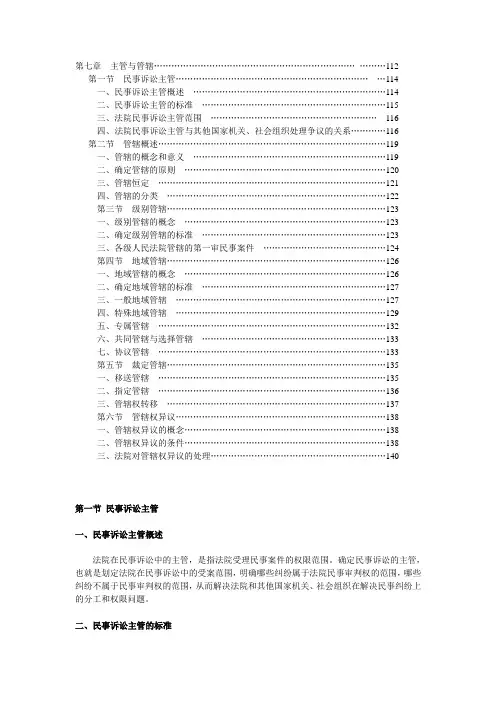

第七章主管与管辖 (112)第一节民事诉讼主管 (114)一、民事诉讼主管概述 (114)二、民事诉讼主管的标准 (115)三、法院民事诉讼主管范围 (116)四、法院民事诉讼主管与其他国家机关、社会组织处理争议的关系 (116)第二节管辖概述 (119)一、管辖的概念和意义 (119)二、确定管辖的原则 (120)三、管辖恒定 (121)四、管辖的分类 (122)第三节级别管辖 (123)一、级别管辖的概念 (123)二、确定级别管辖的标准 (123)三、各级人民法院管辖的第一审民事案件 (124)第四节地域管辖 (126)一、地域管辖的概念 (126)二、确定地域管辖的标准 (127)三、一般地域管辖 (127)四、特殊地域管辖 (129)五、专属管辖 (132)六、共同管辖与选择管辖 (133)七、协议管辖 (133)第五节裁定管辖 (135)一、移送管辖 (135)二、指定管辖 (136)三、管辖权转移 (137)第六节管辖权异议 (138)一、管辖权异议的概念 (138)二、管辖权异议的条件 (138)三、法院对管辖权异议的处理 (140)第一节民事诉讼主管一、民事诉讼主管概述法院在民事诉讼中的主管,是指法院受理民事案件的权限范围。

确定民事诉讼的主管,也就是划定法院在民事诉讼中的受案范围,明确哪些纠纷属于法院民事审判权的范围,哪些纠纷不属于民事审判权的范围,从而解决法院和其他国家机关、社会组织在解决民事纠纷上的分工和权限问题。

二、民事诉讼主管的标准民事诉讼法第3条规定:人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。

这一规定是以发生争议的实体法律关系是否属于民事关系为标准来划定民事诉讼主管范围的。

三、法院民事诉讼主管范围法院主管民事诉讼的范围与民事诉讼法对事的效力实际上是同一个问题,凡可以适用我国民事诉讼法审理的案件,都属于人民法院民事诉讼的主管范围:法院主管民事诉讼的范围参见本书民事诉讼法效力部分。

![民事诉讼法案例分析[1]](https://uimg.taocdn.com/604eedd926fff705cc170a71.webp)

第四章主管与管辖[案情]原告李某于1991年6月10日向某市中级人民法院递交起诉状称:被告宋某于1986年11月租用原告房屋二间,每月租金200元,租期3年。

现租期已过,原告要求被告迁出,收回房屋自用。

中级人民法院告知原告本院对本案无管辖权,没有受理原告的起诉,让其到区人民法院起诉。

王某想不通,认为中级人民法院的审判员水平高,更能公正审理案件,区法院的审判员水平不高,不愿去区法院起诉。

[问题]本案应由哪级法院管辖?《民事诉讼法》对级别管辖是如何划分的?[答案与分析]根据《人民法院组织法》规定,我国人民法院的设置分为四级,即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院。

这四级人民法院都有权审理一定范围的第一审民事案件。

但由于它们各自的职能不同,所担负的审理第一审民事案件的任务不同,因而各自受理第一审民事案件的职权范围需要进行合理划分。

《民事诉讼法》第18条规定:“基层人民法院管辖第一审民事案件,但本法另有规定的除外。

”据此,第一审民事案件原则上由基层人民法院管辖。

《民事诉讼法》第19条规定:“中级人民法院管辖下列第一审民事案件:(1)重大涉外案件:(2)在本辖区有重大影响的案件:(3)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

《民事诉讼法》第20条规定:“高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。

”《民事诉讼法》第21条规定:“最高人民法院管辖下列第一审民事案件:(1)在全国有重大影响的案件:(2)认为应当由本院审判的案件”。

本案是一个比较简单的民事案件,不必由中级人民法院管辖。

当事人的担心是不必要的,对区法院的审判如果不服,还可以上诉至中级人民法院。

所以本案应由区法院管辖。

[小结]管辖权的规定,其依据是审判权合理分工,充分实现人民法院的审判职能。

级别管辖的划分,就管辖案件的数量而言,构成一个金字塔式的情形,基层人民法院管辖的案件最多,最高人民法院管辖的案件最少。

裁定管辖案例:1991年5月,某市南区法院民事审判庭庭长于某搬家至南区某街15号居住,正位于南区市民戴某的房屋后面,于某靠近戴某房后屋檐搭建一间9平方米厨房,严重影响了戴某家通风采光。

管辖与主管的区别是什么

作为解决诉讼纠纷的国家机构,法院拥有能⽀持处理各种不同诉讼案件的权⼒,其中就包括有管辖权和主管权。

很多⼈都会对这两个权⼒的概念有所混淆,那么到底管辖和主管的区别是什么呢?店铺⼩编整理了相关的内容,希望对您有帮助。

管辖与主管的区别是什么

管辖与主管是两个不同的概念,但两者⼜有着紧密的联系。

主管是确定管辖的前提和基础;管辖是对主管的体现和落实。

没有主管就⽆法确定管辖,没有管辖主管的确定就丧失其意义。

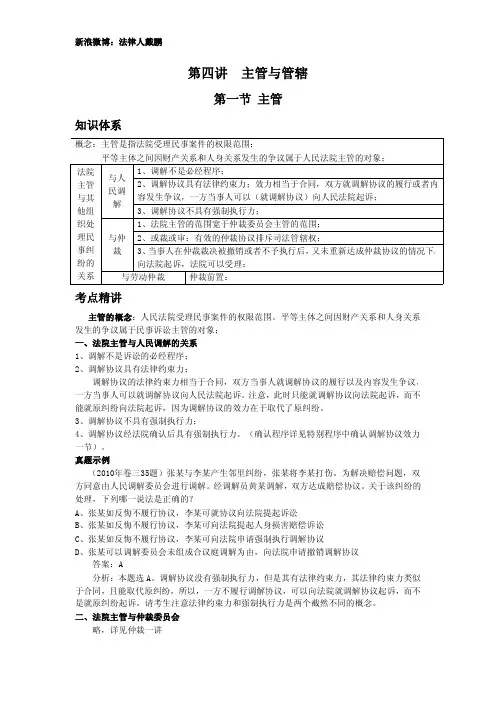

⼀、主管

(⼀)法院主管的概念:主管是指法院受理和解决民事案件的范围,或者说是⼈民法院与其他国家机关、社会组织之间解决民事纠纷的分⼯和权限范围。

(⼆)法院对民事主管的条件:

1、争议主体法律地位平等。

2、当事⼈争议的内容具有财产权利义务关系或者具有⾝份权利义务关系。

3、当事⼈选择向⼈民法院提起诉讼。

⼆、管辖

(⼀)管辖的概念:民事案件的管辖,是指确定上下级⼈民法院之间以及同级⼈民法院之间受理第⼀审民事案件的分⼯和权限。

(⼆)主管与管辖的关系:主管先于管辖发⽣,主管是确定管辖的前提与基础。

区分法院的主管和管辖概念和区别⾮常重要,前者代表着法院的受理范围和权限范围,后者则是指不同级⼈民法院间的分⼯权限。

这两者相互影响相互联系却⼜不能视为同⼀体,此外,它们之间的不同点还有很多,如果对于这⼀问题有什么疑问的地⽅,店铺也提供律师在线咨询服务,欢迎您进⾏法律咨询。

主管与管辖第一节主管与管辖概述一、主管(一)引言“司法的权威并非与司法权的范围成正比关系,相反,司法管辖范围的不当扩张可能恰恰是导致司法权威下降的原因之一。

因为权力伸向社会生活的每一个触角都可能面临来自社会生活的挑战,再例如没有足够的强制手段和其他国家机构的支持,司法只能在腹背受敌的情形下面临四面楚歌的境地。

”——哈里爱德华兹司法不是万能的,有些民事纠纷不适合通过司法的方式予以解决。

因此民事审判权的权限在哪里就成为学者们研究的对象。

民事审判权是指法院受理民事案件并作出裁决的权力。

关于法院民事审判权的界限,我国学术上有一个专有的术语“主管”。

尽管有许多学者指出主管这一概念存在许多问题,比如认为“主管”一词有主动性和强制性色彩,与司法的被动性和消极性相违背等等,并认为导致了民事诉讼主管中过于行政化的色彩等等。

的确,我国民事诉讼主管存在许多问题,过于行政化的规定不合理地限制了当事人的起诉权,损害了当事人的诉权。

但是作为一个沿用下来的专有术语,应该说单单舍弃这一称谓是没有多大意义的,更应该对民事诉讼的审判范围进行与时俱进的研究,恰当地划定民事诉讼的审判权限。

(二)主管的概念与研究意义民事案件的主管是指人民法院受理、审理解决一定范围内的民事纠纷的权限,从而确定人民法院与其他国家机关、社会团体之间解决民事纠纷的分工和职权范围。

通俗来讲,凡属于人民法院主管的民事案件,人民法院应当受理;凡不属于人民法院主管的民事案件,人民法院无权行使审判权。

研究民事案件的主管,确立民事案件的审判权限,作用体现在几个方面:第一,划分了人民法院与其他国家机关和社会团体所解决的纠纷的范围,避免了某一纠纷没有主持解决的机关,或者针对某一纠纷多个机关或者团体争夺主管权。

从而有力地保障了人民法院正确、及时地行使民事审判权来解决民事纠纷,维护当事人的合法权益。

第二,划定民事案件的主管范围,方便当事人起诉权的实现,从而保障当事人诉权的实现。

第三,划定民事案件的主管范围,有利于审判权功能的发挥。

民事诉讼法重点知识的记忆方法(一)民事诉讼法重点知识的记忆方法从以往司法考试来看,民事诉讼法一般有以下重点知识,各部分重点知识的记忆方法从实质上来看是一致的,即应采取理解记忆的方法,但针对不同部分,其具体记忆方法又存在一定区别。

1.主管与管辖部分。

该部分知识的考查历来以法律规定的内容为主,可分为两种具体情况:(1)可以采取直接记忆相关法律条文核心内容的方法,像主管、级别管辖、地域管辖中的一般地域管辖和专属管辖、移送管辖、指定管辖以及管辖权异议问题。

例如关于移送管辖问题,《民事诉讼法》第36条以及《民诉意见》第34条和第35条作了规定,考生可根据这三条规定掌握以下几点:第一,移送管辖系人民法院的自我判断行为,即受理案件的人民法院认为没有管辖权,即可将案件移送给其认为有管辖权的人民法院。

第二,移送管辖的次数为一次,受移送法院不得再自行移送,只能报请上级人民法院指定管辖。

第三,根据管辖恒定的原则,人民法院的管辖权不受当事人住所地、经常居住地以及行政区域变更的影响。

(2)需根据若干法律条文的内容总结记忆该部分法律规定的一般规律,如地域管辖中的特殊地域管辖问题,除《民事诉讼法》第24条至第33条对实行特殊地域管辖的九种案件分别作出规定外,还涉及到《民诉意见》中的相关规定。

直接记忆法律条文内容不仅很困难,而且易忘记,因此,考生如能经过分析发现确定特殊地域管辖的两条基本规律,即:第一,被告住所地人民法院有管辖权,但因海难救助费用和共同海损提起的诉讼除外。

第二,有管辖权的人民法院是与案件事实存在密切联系或者行为所在地的人民法院。

例如,对于票据纠纷而言,因票据关系中最为重要的行为就是付款行为,故与票据纠纷最密切联系的自然是票据支付地等。

那么再根据这两条规律记忆特殊地域部分的法律条文,不仅会感觉轻松一些,而且记忆的效果也会比较好。

2.当事人与诉讼代理人。

(1)对于当事人部分而言,经常考查的题型就是请考生根据案例资料准确确定当事人的诉讼地位,对此考生需注意几点:第一,以民事法律关系为基点确定诉讼中的当事人,即基于民事法律关系认为合法权益受到侵犯或者发生争议提起诉讼,并引起诉讼程序发生的人为原告,与其发生法律关系的对方为被告,与其中一方当事人具有共同权利义务关系的人为必要共同诉讼人,对当事人之间争议的诉讼标的主张独立请求权的人为有独立请求权的第三人,虽然没有主张独立的请求权,但与案件处理结果存在法律上的利害关系的人为无独立请求权的第三人。

司法考试民事诉讼程序知识点总结民事诉讼程序是司法考试中的重要考点,对于法律学习者和从业者来说,深入理解和掌握民事诉讼程序的相关知识至关重要。

以下是对民事诉讼程序主要知识点的总结。

一、民事诉讼的主管与管辖民事诉讼的主管,是指人民法院受理民事案件的范围和权限。

明确主管范围有助于正确判断哪些纠纷可以通过民事诉讼解决,哪些需要通过其他途径处理。

管辖则是指各级人民法院和同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。

管辖分为级别管辖、地域管辖、移送管辖和指定管辖等。

级别管辖主要根据案件的性质、影响范围和诉讼标的金额等来确定不同层级法院的管辖权限。

一般来说,基层人民法院管辖第一审民事案件,但重大涉外案件、在本辖区有重大影响的案件以及最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件,则由中级人民法院管辖。

地域管辖通常按照“原告就被告”的原则,即一般由被告住所地人民法院管辖。

但在特殊情况下,如合同纠纷、侵权纠纷等,会有不同的管辖规定。

例如,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

二、当事人与诉讼代理人当事人是指因民事权利义务发生争议,以自己的名义进行诉讼,并受人民法院裁判约束的利害关系人。

当事人包括原告、被告和第三人。

诉讼代理人是指根据法律规定或当事人的委托,代理当事人进行民事诉讼活动的人。

诉讼代理人分为法定代理人和委托代理人。

法定代理人是根据法律规定代理无诉讼行为能力的当事人进行诉讼的人;委托代理人则是基于当事人的委托授权而代为诉讼的人。

三、民事诉讼证据证据是民事诉讼的核心。

民事诉讼证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见和勘验笔录等。

证据应当具有客观性、关联性和合法性。

当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

在举证责任方面,一般遵循“谁主张,谁举证”的原则,但在某些特殊情况下,如侵权诉讼中的过错推定、因果关系推定等,会实行举证责任倒置。

法院对证据的审查判断主要包括对证据的真实性、合法性和关联性进行审查,并根据证据的证明力大小作出判断。

第四章民事案件的主管和管辖第一节民事案件的主管一、民事案件主管的概念和意义民事案件的主管,是指人民法院依法受理和解决一定范围内民事纠纷的权限,也即明确人民法院与其他国家机关、社会组织之间解决民事纠纷的分工,其实质是确定人民法院行使民事审判权的范围和权限。

凡属于人民法院主管的民事案件,当事人起诉又符合条件的,人民法院应依法受理,并适用民事诉讼法规定的程序予以审判;凡不属于人民法院主管的民事纠纷,人民法院无权受理。

明确人民法院的主管,有利于人民法院正确地行使民事审判权,以便合法、及时地解决民事纠纷,维护社会安定。

同时也有利于消除法院越权受理案件或者推诿主管的弊端,保障当事人依法行使诉讼权利,维护自己的合法权益,避免告诉无门的现象发生。

所以,有必要明确法院主管民事案件的范围。

二、法院主管民事案件的范围根据民事诉讼法及其他有关法律、法规的规定,人民法院主管的民事案件主要有以下几类:一是由民法调整的平等权利主体之间因财产关系和人身关系发生纠纷而引起的案件;二是由婚姻法调整的平等权利主体之间因婚姻家庭关系发生纠纷而引起的案件;三是由经济法调整的平等权利主体之间因经济关系发生纠纷而引起的案件;四是由劳动法调整的用人单位与劳动者之间因劳动关系发生纠纷而引起的案件;五是由其他法律调整的社会关系发生争议,法律明确规定依照民事诉讼程序审理的案件;六是由海商法调整的海上运输关系和船舶关系发生纠纷而引起的海事案件;七是适用民事诉讼法中特别程序、督促程序、公示催告程序、企业法人破产还债程序审理的几类非民事权益争议案件。

三、法院主管与其他机构、社会组织主管的关系解决民事争议的机构除人民法院以外,还包括行政机关以及仲裁机构和人民调解委员会等民间组织。

由于法律并不对民事争议的主管范围给予面面俱到的规定,各个机构有时会争夺案件的主管权,有时会相互推诿自己主管的案件。

我国处理法院与其他机关和社会组织之间主管民事纠纷相互关系所遵循的原则,为司法最终解决原则。

第三章主管与管辖第一节主管一、民事诉讼主管的含义法院和其他国家机关、社会团体之间解决民事纠纷的分工和权限。

二、民事诉讼主管的范围1、民法上的财产关系和人身关系2、婚姻家庭关系3、部分经济关系4、部分劳动关系5、适用特别程序审理的案件6、其他第二节管辖概述一、管辖的概念诉讼管辖,是指确定上下级法院之间和同级的不同法院之间,受理第一审民事案件的分工和权限。

所谓分工,是在法院系统内部由不同的法院受理不同的窑。

所谓权限,是一定的法院受理一定范围的案件。

受理第一审民事案件的分工和权限是法律规定的,法律规定了受理权同时就规定对案件的管辖权。

当然,对案件有管辖权才能对案件有受理权。

因此,管辖权是受理权的前提,受理权是管辖权的体现。

法律确定对案件的管辖权,在于对案件行使审判权。

审判权是宪法赋予法院的职能权,管辖权是民事诉讼法规定的实现法院职能的分工实施权,或者说管辖权是不同法院分别实现审判权之分工权。

凡是平等主体之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,均适用民事诉讼法的规定。

即均由民事诉讼法规定的管辖法院为受诉法院,对案件行使审判权。

二、划分管辖的原则划分管辖的原则,是指民事诉讼立法在划分管辖时所住所的准则。

民事案件种类繁多、情况复杂,各国地域情况不同,司法体制不同,其划分的依据也不尽相同。

我国民事诉讼法确定管辖的原则是:1、便于当事人进行诉讼和人民法院行使审判权。

2、均衡法院工作负担,保证案件的审判质量。

根据案件的不同情况,确定由不同级别的法院管辖,一般的案件由基层法院管辖,重大、复杂的案件,根据其程序分别由不同的上级法院管辖。

3、原则性与灵活性相结合。

原则性是法律的明定性,法律明文规定各级法院和同级不同法院管辖权。

灵活性是在特殊情况下确定管辖的协调性,以补法律规定之不足和客观实际的需要。

4、维护国家主权。

对涉外案件,应受我国司法管辖,明确规定相应的管辖法院。

除外国法律规定属其专属的案件外,即使当事人一方已向外国法院起诉,另一方向我国法院起诉的,我国法院也具有管辖权。