民事诉讼法民事诉讼主管与管辖制度共34页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.76 MB

- 文档页数:34

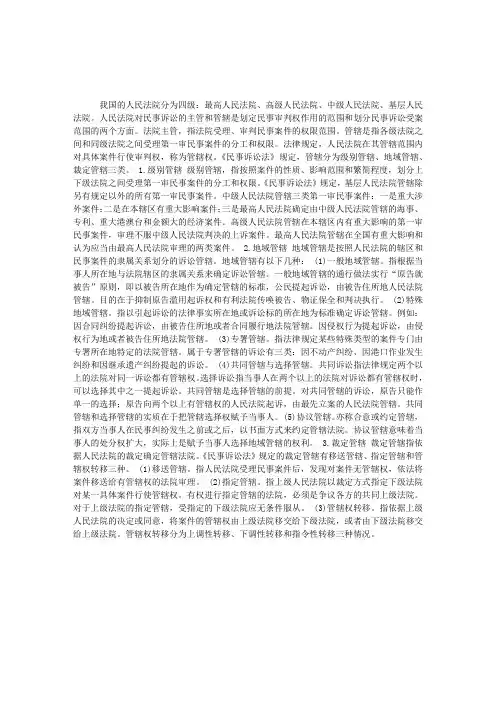

我国的人民法院分为四级:最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院。

人民法院对民事诉讼的主管和管辖是划定民事审判权作用的范围和划分民事诉讼受案范围的两个方面。

法院主管,指法院受理、审判民事案件的权限范围。

管辖是指各级法院之间和同级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。

法律规定,人民法院在其管辖范围内对具体案件行使审判权,称为管辖权。

《民事诉讼法》规定,管辖分为级别管辖、地域管辖、裁定管辖三类。

1.级别管辖级别管辖,指按照案件的性质、影响范围和繁简程度,划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。

《民事诉讼法》规定,基层人民法院管辖除另有规定以外的所有第一审民事案件。

中级人民法院管辖三类第一审民事案件:一是重大涉外案件;二是在本辖区有重大影响案件;三是最高人民法院确定由中级人民法院管辖的海事、专利、重大港澳台和金额大的经济案件。

高级人民法院管辖在本辖区内有重大影响的第一审民事案件,审理不服中级人民法院判决的上诉案件。

最高人民法院管辖在全国有重大影响和认为应当由最高人民法院审理的两类案件。

2.地域管辖地域管辖是按照人民法院的辖区和民事案件的隶属关系划分的诉讼管辖。

地域管辖有以下几种: (1)一般地域管辖。

指根据当事人所在地与法院辖区的隶属关系来确定诉讼管辖。

一般地域管辖的通行做法实行“原告就被告”原则,即以被告所在地作为确定管辖的标准,公民提起诉讼,由被告住所地人民法院管辖。

目的在于抑制原告滥用起诉权和有利法院传唤被告、物证保全和判决执行。

(2)特殊地域管辖。

指以引起诉讼的法律事实所在地或诉讼标的所在地为标准确定诉讼管辖。

例如:因合同纠纷提起诉讼,由被告住所地或者合同履行地法院管辖。

因侵权行为提起诉讼,由侵权行为地或者被告住所地法院管辖。

(3)专署管辖。

指法律规定某些特殊类型的案件专门由专署所在地特定的法院管辖。

属于专署管辖的诉讼有三类:因不动产纠纷、因港口作业发生纠纷和因继承遗产纠纷提起的诉讼。

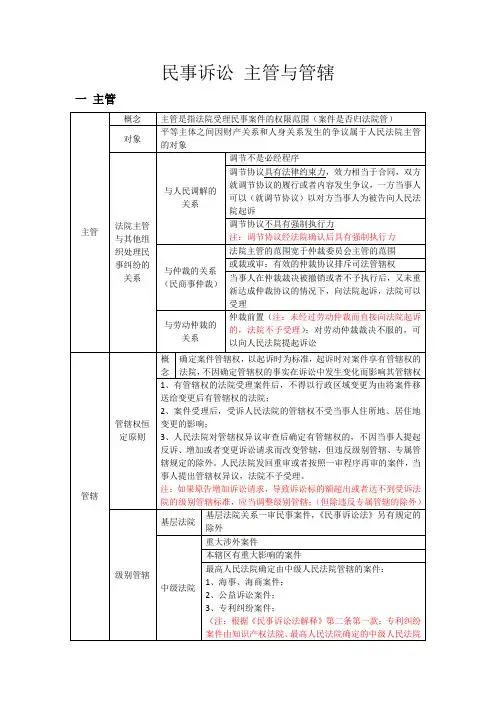

一、概述(一)人民法院的主管范围主管是指国家机关、社会团体依法律规定,行使职权和履行职责的范围和权限。

法院的主管范围,则是确定法院与其他组织之间解决民事纠纷的分工和权限。

(二)民事诉讼管辖1、民事诉讼管辖:确定上下级法院之间(级别管辖—纵横)和同级人民法院之间(地域管辖—横轴)受理第一审民事案件的分工和权限。

主管VS管辖:前者解决的是法院的对外关系,即法院与其他国家机关、社会团体在解决民事纠纷方面的分工;后者解决的是法院系统内部不同级别、不同地域法院之间的分工。

2、确定管辖时的“两便”原则:方便当事人参加诉讼+方便法院审理案件。

3、民事诉讼管辖的结构框架图:法定管辖(立法者):(1)级别管辖:基层法院;中级法院;高级法院;最高法院。

(2)地域管辖:①一般地域管辖:通常规定+特殊规定;②特殊地域管辖:合同纠纷;侵权纠纷;其他纠纷(公司诉讼、保险合同纠纷、票据纠纷、运输合同纠纷、运输侵权纠纷、海难救助、共同海损)。

③专属管辖。

裁定管辖(法院):(1)指定管辖;(2)移送管辖;(3)管辖权转移:上向下移+下向上移。

协议管辖(当事人)(三)管辖恒定1、管辖权的确定以原告起诉时为准,此后无论案件情况有何变化,案件始终由受诉法院管辖。

2、适用管辖恒定的情形:(1)诉讼过程中当事人住所地、经常居住地的变化。

(2)诉讼过程中因为行政区划的变动导致法院辖区的变化。

(3)例外:诉讼过程中因为诉讼标的额增加或者减少。

二、级别管辖级别管辖是指人民法院系统内划分上下级人民法院之间受理第一审案件的分工和权限(纵向坐标)。

(一)基层人民法院管辖的第一审案件管辖大部分的民事第一审案件,即除法律规定由中级、高级、最高人民法院管辖的第一审民事案件外,其他核销单由基层法院管辖。

(二)中级人民法院管辖的第一审案件1、重大且涉外的案件。

(1)重大:争议标的额大的案件、案情复杂的案件,或者一方当事人人数众多等具有重大影响的案件。

且(2)涉外:当事人(国籍)法律事实、诉讼标的三者之一涉外即可。

第三章主管与管辖第一节主管一、民事诉讼主管的含义法院和其他国家机关、社会团体之间解决民事纠纷的分工和权限。

二、民事诉讼主管的范围1、民法上的财产关系和人身关系2、婚姻家庭关系3、部分经济关系4、部分劳动关系5、适用特别程序审理的案件6、其他第二节管辖概述一、管辖的概念诉讼管辖,是指确定上下级法院之间和同级的不同法院之间,受理第一审民事案件的分工和权限。

所谓分工,是在法院系统内部由不同的法院受理不同的窑。

所谓权限,是一定的法院受理一定范围的案件。

受理第一审民事案件的分工和权限是法律规定的,法律规定了受理权同时就规定对案件的管辖权。

当然,对案件有管辖权才能对案件有受理权。

因此,管辖权是受理权的前提,受理权是管辖权的体现。

法律确定对案件的管辖权,在于对案件行使审判权。

审判权是宪法赋予法院的职能权,管辖权是民事诉讼法规定的实现法院职能的分工实施权,或者说管辖权是不同法院分别实现审判权之分工权。

凡是平等主体之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,均适用民事诉讼法的规定。

即均由民事诉讼法规定的管辖法院为受诉法院,对案件行使审判权。

二、划分管辖的原则划分管辖的原则,是指民事诉讼立法在划分管辖时所住所的准则。

民事案件种类繁多、情况复杂,各国地域情况不同,司法体制不同,其划分的依据也不尽相同。

我国民事诉讼法确定管辖的原则是:1、便于当事人进行诉讼和人民法院行使审判权。

2、均衡法院工作负担,保证案件的审判质量。

根据案件的不同情况,确定由不同级别的法院管辖,一般的案件由基层法院管辖,重大、复杂的案件,根据其程序分别由不同的上级法院管辖。

3、原则性与灵活性相结合。

原则性是法律的明定性,法律明文规定各级法院和同级不同法院管辖权。

灵活性是在特殊情况下确定管辖的协调性,以补法律规定之不足和客观实际的需要。

4、维护国家主权。

对涉外案件,应受我国司法管辖,明确规定相应的管辖法院。

除外国法律规定属其专属的案件外,即使当事人一方已向外国法院起诉,另一方向我国法院起诉的,我国法院也具有管辖权。