青少年脑神经发展机制及其相关行为障碍和精神疾病

- 格式:ppt

- 大小:4.21 MB

- 文档页数:20

OCD是大脑功能异常导致强迫行为障碍的结果强迫行为障碍(Obsessive-Compulsive Disorder,OCD)是一种常见的精神疾病,其特征是强烈的强迫思维和行为。

事实上,OCD并不是个人意愿导致的,而是由于大脑功能异常引起的。

本文将探讨OCD的病因和机制,旨在深入理解这一疾病的本质。

首先,大脑在控制和调节思维和行为方面起着关键作用。

大脑被认为是OCD发展的基础,因为与正常人群相比,患有OCD的人的大脑结构和功能存在差异。

研究表明,OCD与杏仁核、基底神经节和纹状体等相关脑区的异常活动有关。

注意到,OCD病人通常会出现反复强迫思维,这是一种无法摆脱的思想或观念。

这些思维往往是不合理、恐怖或令人不安的,并且与现实无关。

当这些思维强制进入意识时,患者会产生强迫行为以缓解焦虑感。

这种行为可能包括反复清洗、反复检查或有规律的仪式行为。

这种循环性的思维和行为被认为是由于大脑中特定神经回路的失调导致的。

进一步研究发现,OCD的发病与神经传递物质(如血清素)的异常有关。

血清素是一种神经递质,它在调节情绪、情感和焦虑等方面发挥重要作用。

患有OCD的人被认为血清素的水平异常,导致大脑神经传递过程中出现紊乱。

这一理论得到了通过使用选择性血清素再摄取抑制剂(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors,SSRIs)类药物治疗OCD取得的疗效证据支持。

此外,遗传因素也被认为与OCD的发生密切相关。

许多研究表明,有家族史的患者患有OCD的风险相对较高。

近年来的基因研究揭示了一些与OCD有关的基因变异,但这仅仅是该疾病发生的复杂多基因遗传模式的一部分。

现在的观点是,OCD可能是由多个基因受多种环境因素影响的结果。

总结一下,OCD是大脑功能异常导致的一种强迫行为障碍。

与正常人群相比,患有OCD的人的大脑结构和功能存在差异,与杏仁核、基底神经节和纹状体等相关脑区的异常活动有关。

神经传递物质的异常,特别是血清素的异常,也被认为是OCD发病的原因之一。

精神疾病的神经生物学基础理解大脑与心理健康的关系精神疾病一直是一个备受关注的话题,在传统医学中,对于精神疾病的治疗主要依赖于心理干预和药物治疗。

然而,随着科学技术的进步,我们对于精神疾病的理解也在不断深化。

近年来,人们开始关注神经生物学与精神疾病之间的关系,尤其是大脑与心理健康之间的相互作用。

本文将探讨精神疾病的神经生物学基础,并重点关注大脑与心理健康之间的联系。

一、精神疾病的神经生物学基础精神疾病是一类以心理、行为异常为主要表现的疾病。

在过去,人们普遍认为精神疾病完全是心理因素所致,而忽视了其生物学基础。

然而,随着神经科学的发展,我们逐渐认识到精神疾病与大脑神经元的异常活动有着密切关系。

大脑是人体神经系统的核心器官,其功能异常与精神疾病密切相关。

神经元是构成大脑的基本单位,其之间通过化学和电信号进行信息传递。

研究发现,精神疾病患者的大脑结构和功能往往存在异常。

例如,精神分裂症患者的大脑皮层厚度和灰质体积比正常人群明显减少。

抑郁症患者则表现出海马体和前额叶皮层体积减小等结构性改变。

此外,神经递质的异常也与精神疾病的发生密切相关。

神经递质是神经元之间传递信号的化学物质,包括多巴胺、血清素、谷氨酸等。

例如,多巴胺是与情绪和奖赏相关的神经递质,而抑郁症患者的多巴胺水平往往较低。

这些神经递质异常会影响神经元之间的通讯,进而导致精神疾病的发生。

因此,精神疾病的神经生物学基础主要涉及大脑结构和功能的异常,以及神经递质的紊乱。

对这些异常进行深入研究,有助于我们更好地理解精神疾病的发生机制,从而提供更精确的治疗方法。

二、大脑与心理健康之间的关系大脑作为人类思维、情绪、行为的控制中心,与心理健康之间存在着紧密联系。

研究表明,大脑的功能异常与心理健康状况密切相关,而心理健康的维持也需要大脑正常的结构和功能。

首先,大脑参与了复杂的认知和情绪过程。

认知过程包括注意力、学习、记忆等,而情绪过程则涉及到喜怒哀乐等情感体验。

中枢神经系统发育与神经精神疾病神经精神疾病是一类涉及中枢神经系统的疾病,包括精神疾病和神经系统疾病。

中枢神经系统的发育在胚胎期和婴幼儿期是非常关键的,它对于个体的正常生理和心理发展起着重要的作用。

本文将探讨中枢神经系统发育与神经精神疾病之间的关系。

在胚胎期,中枢神经系统的形成是一个复杂而精确的过程。

最初,胚胎中的神经板会逐渐形成神经管,这个管道最终会发展成为大脑和脊髓。

在这个过程中,神经细胞会通过迁移、增殖和分化来形成不同的脑区。

这一过程的异常可能导致神经发育缺陷,进而增加患上神经精神疾病的风险。

此外,胚胎期的环境因素也会对中枢神经系统的发育产生影响。

例如,孕妇在怀孕期间的饮食、药物使用和暴露于有害物质等因素都可能对胎儿的神经发育产生不良影响。

这些不良影响可能导致胎儿出生后出现神经精神疾病的风险增加。

在婴幼儿期,中枢神经系统的发育仍在继续。

大脑的神经元会不断建立连接,形成复杂的神经回路。

这个过程被称为突触形成和突触重塑。

突触的形成和重塑对于学习、记忆和行为的发展至关重要。

然而,如果这个过程受到干扰,可能会导致神经精神疾病的发生。

神经精神疾病的发生与中枢神经系统的发育异常有密切关系。

例如,自闭症是一种神经发育障碍,患者在社交互动、语言发展和行为表现方面存在困难。

研究表明,自闭症患者的大脑突触形成和突触重塑过程受到了干扰。

这种干扰可能导致神经回路的异常连接,从而影响了自闭症患者的正常功能。

另一个例子是注意力缺陷多动障碍(ADHD),这是一种常见的儿童神经精神疾病。

ADHD患者在注意力集中、冲动控制和多动方面存在困难。

研究表明,ADHD与中枢神经系统的发育异常有关,特别是与前额叶皮质和基底神经节的功能异常有关。

这些异常可能导致ADHD患者的执行功能受损,进而影响他们的学习和行为。

虽然中枢神经系统发育与神经精神疾病之间存在密切关系,但是这并不意味着所有的疾病都是由发育异常引起的。

神经精神疾病是一个复杂的多因素疾病,包括遗传、环境和生物化学因素等。

神经发育障碍神经发育障碍的分子机制研究神经发育障碍是一类影响儿童正常神经系统发育和功能的疾病,其临床表现包括智力障碍、语言障碍、行为问题等。

这些疾病给患儿及其家庭带来了巨大的负担,因此我们迫切需要深入了解神经发育障碍的分子机制。

本文将探讨相关研究的进展,以期为神经发育障碍的防治提供新的思路和方法。

1. 神经发育过程中的关键因子神经发育是一个复杂而精细的过程,其中涉及到一系列关键因子的调控。

例如,神经元迁移、突触形成和塑性等过程都受到神经生长因子、神经调节因子以及细胞黏附分子等的精细调控。

研究表明,这些因子的异常表达或突变可能与神经发育障碍的发生发展密切相关。

2. 神经发育障碍的遗传基础神经发育障碍具有明显的遗传倾向,临床和家系研究表明一些遗传突变与神经发育障碍的患病风险明显增加。

例如,自闭症谱系障碍(ASD)的研究发现,相关的基因突变如SHANK3、NLGN3、NRXN1等与ASD的发生密切相关。

通过对这些基因的研究,科学家们逐渐揭示了神经发育障碍的一些遗传机制。

3. 神经发育障碍相关的脑区和神经回路脑区和神经回路的异常连接可能是神经发育障碍的重要病理基础。

研究发现,患有神经发育障碍的儿童脑内存在着一些异常的连接,例如过度连接或者缺少连接。

这些异常连接可能导致信息传递的紊乱,进而引发神经发育障碍的临床表现。

4. 神经发育障碍的环境因素除了遗传因素外,环境因素在神经发育障碍的发生中也起着重要作用。

例如,母体糖尿病、妊娠期感染、药物暴露等都可能增加神经发育障碍的风险。

这些环境因素可能通过干扰胚胎发育、影响神经细胞的迁移和分化等方式产生影响。

5. 神经发育障碍的未来研究方向神经发育障碍的分子机制是一个复杂的研究领域,目前我们对于相关机制的了解还非常有限。

未来的研究应重点关注以下几方面:(1)进一步揭示神经发育中的关键因子及其作用机制;(2)深入研究神经发育障碍的遗传基础,发现更多与患病风险相关的基因突变;(3)探索脑区和神经回路的异常连接机制,寻找相关的干预策略;(4)加强对环境因素对神经发育的影响研究,为神经发育障碍的早期预防提供依据。

《ICD11精神、行为与神经发育障碍临床描述与诊断指南》阅读笔记目录一、内容简述 (2)二、ICD-11中精神、行为与神经发育障碍的分类与编码 (3)1. 分类原则 (4)2. 编码规则 (5)三、ICD-11中精神、行为与神经发育障碍的主要内容 (5)1. 精神分裂症及其他精神病性障碍 (7)2. 躁郁症 (7)3. 抑郁障碍 (9)4. 焦虑障碍 (10)5. 强迫症及相关障碍 (11)6. 创伤后应激障碍 (12)7. 解离性障碍 (14)8. 躯体化障碍 (14)9. 注意力缺陷多动障碍 (16)10. 儿童期紊乱性心因性障碍 (18)四、ICD-11中精神、行为与神经发育障碍的诊断与评估 (19)1. 临床评估 (20)2. 心理测量与评估工具 (21)3. 诊断流程 (23)五、ICD-11中精神、行为与神经发育障碍的治疗与管理 (23)1. 治疗原则 (25)2. 治疗方法 (26)3. 康复与预后 (27)六、总结与展望 (28)1. 对ICD-11的总结 (30)2. 对未来发展的展望 (31)一、内容简述《ICD11精神、行为与神经发育障碍临床描述与诊断指南》(简称《指南》)是由世界卫生组织(WHO)发布的一份关于精神、行为和神经发育障碍的国际诊断标准。

这份指南旨在为医生、心理治疗师和其他相关专业人员提供一个一致、全面和客观的诊断框架,以便更好地评估和治疗这些患者。

《指南》涵盖了多种精神、行为和神经发育障碍,包括自闭症谱系障碍、注意缺陷多动障碍(ADHD)、强迫症(OCD)、抑郁症、双相情感障碍等。

在诊断过程中,《指南》强调了对患者个体差异的认识,提倡综合评估,并鼓励跨专业合作,以便为患者提供最佳的治疗方案。

《指南》还关注了患者的社会、家庭和环境因素,认为这些因素在患者的诊断和治疗过程中具有重要意义。

《指南》鼓励医生在评估患者时充分考虑这些因素,以便更准确地诊断和制定治疗计划。

精神障碍的分子生物学机制及药物治疗研究精神障碍是指由于大脑中某些神经元和神经递质功能异常引起的一系列心理行为和情绪状态的异常,如抑郁症、精神分裂症、躁狂症等。

这类疾病给患者和家庭带来的心理和经济压力巨大。

因此,精神障碍的分子生物学机制和药物治疗研究吸引了许多科学家的关注。

一、精神障碍的分子生物学机制1. 神经元神经元是精神障碍的分子生物学机制的重要组成部分。

研究发现,在抑郁症、精神分裂症等精神障碍患者的大脑中,神经元数量、密度和功能都与正常人不同。

另外,研究表明,神经元功能的异常可能是由于神经元内部信号传递过程中各种电生理和化学过程的失衡所导致的。

2. 神经递质神经递质是神经元间传递信息的一种信号分子,对大脑功能有非常重要的影响。

研究发现,在精神障碍患者的大脑中,神经递质的合成、释放和转运过程都出现了异常。

如,抑郁症患者中的5-羟色胺含量明显降低,而精神分裂症患者中则出现了多巴胺和谷氨酸含量的异常。

3. 遗传各种精神障碍都有家族聚集现象,说明这些疾病的发生和遗传有关。

现在的研究发现,有些精神障碍与基因的突变或多态性有关,如双相情感障碍与基因CLOCK的多态性相关。

但是,并没有某个单一基因能够完全解释某一种精神障碍的发生,可能是由多个基因和环境因素共同作用所致。

二、精神障碍的药物治疗研究1. 抗抑郁药抗抑郁药是治疗抑郁症最常用的药物。

应用广泛的抗抑郁药有三环类抗抑郁药、选择性单胺氧化酶抑制剂和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂。

这些药物都能抑制一些神经递质在大脑中的分解和再摄取,从而增加它们在神经元间的浓度和活性。

但长期使用抗抑郁药也会产生耐药性和副作用,如性功能障碍、体重增加等。

2. 抗精神病药抗精神病药是治疗精神分裂症最常用的药物。

目前应用较广泛的抗精神病药有传统的倍他环素、氯丙嗪等和非典型的奥氮平、利培酮等。

这些药物的主要作用是通过阻断多巴胺和谷氨酸受体,减少多巴胺和谷氨酸的活性,从而缓解精神分裂症患者的症状。

精神疾病的病理生理机制研究精神疾病是指一类影响心理功能的疾病,如情感障碍、认知障碍和行为障碍等。

这些疾病的病理生理机制一直是神经科学研究领域的重点。

越来越多的研究表明,精神疾病与神经元、神经递质、神经通路、基因等诸多方面有密切关系。

神经元在精神疾病中的作用神经元是神经系统的基本单位,精神疾病的发病机制与神经元的数量、结构和功能有关。

例如,精神分裂症患者的大脑左右半球之间的神经连接少于正常人。

这种异常可能导致大脑信息处理的异常,进而导致患者出现幻觉、妄想等症状。

此外,激活神经元所释放的神经递质同样与精神疾病密切相关。

神经递质是神经元间进行信息传递的化学物质。

许多精神疾病被认为是神经递质异常引起的,如抑郁症、焦虑症和精神分裂症等。

例如抑郁症患者常常存在着酪氨酸转移酶受体发生变化,导致大脑神经递质多巴胺和去甲肾上腺素分泌下降,从而引发抑郁情绪。

神经通路在精神疾病中的作用神经通路指的是神经元之间传递信息的路径。

精神疾病往往涉及到多个神经递质和神经通路,如多巴胺通路、谷氨酸通路、甲状腺素代谢通路等等。

这些通路在精神疾病的发病机制中扮演着重要角色。

例如,多巴胺通路是神经调节中心的一部分,与激动神经元和神经逊肤质结构相关。

它与精神疾病的发病有关,比如精神分裂症、躁郁症等。

在精神分裂症中,多巴胺信号可能会过度激发神经元而引发幻觉和妄想。

另外,谷氨酸通路也与许多精神疾病有关。

研究表明,谷氨酸在神经元间的传递途径在精神疾病中发挥着重要作用。

例如,抑郁症患者大脑内部谷氨酸含量下降,可能是导致患者情绪低落的原因。

基因在精神疾病中的作用基因既决定了纯种个体的遗传特征,也与环境相互作用,对人的心理状态产生影响。

研究表明,许多精神疾病都与遗传有关。

例如,精神分裂症研究表明,患有精神分裂症的患者的第22号染色体上缺失一小段片段,这可能导致了大脑神经通路的变化,引发幻觉、妄想等症状。

基因变异也可能增加患某些疾病的风险,如抑郁症、焦虑症等。

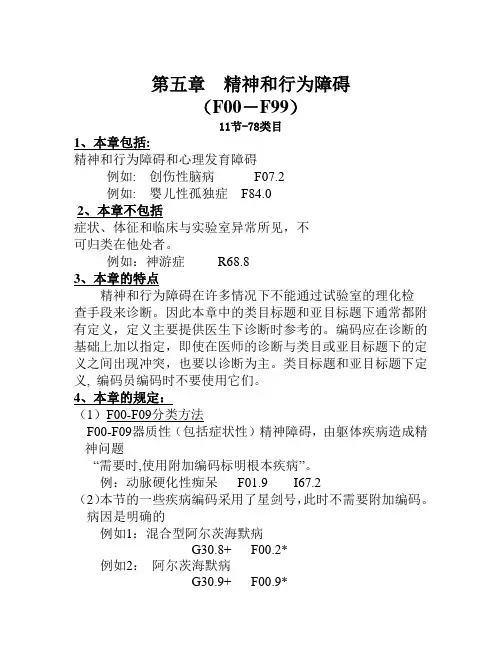

第五章精神和行为障碍(F00-F99)11节-78类目1、本章包括:精神和行为障碍和心理发育障碍例如: 创伤性脑病F07.2例如: 婴儿性孤独症F84.02、本章不包括症状、体征和临床与实验室异常所见,不可归类在他处者。

例如:神游症R68.83、本章的特点精神和行为障碍在许多情况下不能通过试验室的理化检查手段来诊断。

因此本章中的类目标题和亚目标题下通常都附有定义,定义主要提供医生下诊断时参考的。

编码应在诊断的基础上加以指定,即使在医师的诊断与类目或亚目标题下的定义之间出现冲突,也要以诊断为主。

类目标题和亚目标题下定义, 编码员编码时不要使用它们。

4、本章的规定:(1)F00-F09分类方法F00-F09器质性(包括症状性)精神障碍,由躯体疾病造成精神问题“需要时,使用附加编码标明根本疾病”。

例:动脉硬化性痴呆F01.9 I67.2(2)本节的一些疾病编码采用了星剑号,此时不需要附加编码。

病因是明确的例如1:混合型阿尔茨海默病G30.8+ F00.2*例如2:阿尔茨海默病G30.9+ F00.9*例如3:帕金森病性痴呆G20+ F02.3*当诊断中只有阿尔茨海默病,没写阿尔茨海默病性痴呆时,应假定痴呆是存在的,痴呆是此病必然的临床表现。

G30.-剑号类目和F00星号类目一一对应,说明这两个编码总是成对应用,形影不离的。

5、编码规则:(1)当临床强调精神疾患时,本章为主要编码。

例如: 抑郁状态F32.9多发腔隙性脑梗塞I63.9(2)当需要指明本章疾病的病因或由于本章疾病引起的其它临床表现时,则需使用附加编码补充说明病因和被引起的其它疾病。

例如:高血压所致的精神障碍F06.9 I10 (3) 编码应在诊断的基础上加以指定,即使在医师的诊断与类目或亚目标题下的定义出现冲突,也要以医师诊断为主。

6、编码方法A:不涉及组织损害的心因性疾病,只采用F45.3-F45.8。

B:涉及组织损害的心因性疾病,F54为主要编码,强调为精神性的,其它临床表现作为附加编码。

ICD-11精神与行为障碍类型目录

简介

ICD-11(国际疾病分类第11版)是由世界卫生组织(WHO)

制定的一套用于诊断和统计精神与行为障碍的标准分类系统。

该分

类系统旨在为医生、研究人员和决策者提供一个统一的语言和框架,以便更好地了解和管理各种精神与行为障碍。

精神与行为障碍类型目录

以下是ICD-11中包含的一些精神与行为障碍类型:

1. 精神活性物质相关障碍

- 酒精使用障碍

- 药物使用障碍

- 尼古丁使用障碍

- 咖啡因使用障碍

2. 神经发育障碍

- 自闭症谱系障碍

- 儿童期全面性发育障碍

- 注意缺陷多动障碍

3. 精神病性障碍

- 精神分裂症

- 妄想性障碍

- 偏执型人格障碍

4. 心境障碍

- 抑郁障碍

- 双相情感障碍

5. 焦虑障碍

- 广泛性焦虑障碍- 恐慌障碍

- 社交焦虑障碍

6. 适应障碍

- 适应困难障碍

- 适应障碍

7. 器质性精神障碍

- 痴呆

- 脑损伤后精神障碍

8. 睡眠障碍

- 失眠障碍

- 睡眠-觉醒节律障碍

9. 人格与行为障碍

- 反社会人格障碍

- 强迫人格障碍

10. 性健康与性身份障碍

- 性欲异常障碍

- 性别不一致

以上仅是ICD-11中的一小部分精神与行为障碍类型目录,详细的内容请参考ICD-11官方发布的相关文档。

请注意,本文档仅提供了一些精神与行为障碍类型的示例,并未涵盖所有内容。

学习障碍的认知神经机制与其成因探析学习障碍是一种常见的发展性障碍,其主要特征是学习和应用学习所需要的基本技能和知识的困难,这种困难超出了正常学习差异。

学习障碍会对个体的学习和日常生活产生重要影响,因此了解学习障碍的认知神经机制和成因非常重要。

本文将试图探索学习障碍的认知神经机制和成因。

1.注意力与工作记忆:学习障碍的儿童在任务执行中往往表现出注意力不集中和注意力维持的困难。

他们的工作记忆容量也较差,导致记忆和信息处理的困难。

2.语言加工:学习障碍的儿童在语言加工方面存在一些缺陷,包括语音加工和语义加工。

他们在识别和区分语音中的音素以及理解单词和句子的意义方面有困难。

3.空间加工:学习障碍的儿童通常在空间加工能力方面表现出较差。

他们往往在识别和处理空间关系、图形和方向方面遇到困难。

4.执行功能:学习障碍的儿童的执行功能较差,包括计划、组织、自我监控和抑制等方面的功能。

这些执行功能的缺陷可能导致学习策略的不当和学习任务的执行困难。

至于学习障碍的成因,目前尚无确定的答案,但有多种假设和相关研究结果可以参考。

1.遗传因素:学习障碍在家族中出现的频率较高,这说明遗传因素在学习障碍的发生中起着重要作用。

研究表明,与学习障碍有关的基因可能与神经递质的合成和释放相关。

2.神经发育异常:学习障碍的儿童的神经发育可能存在一些异常。

脑部结构和功能的研究显示,学习障碍的儿童在一些大脑区域的活动模式上与正常儿童存在差异。

3.神经化学异常:学习障碍的儿童的大脑中可能存在神经化学异常。

例如,多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质可能在学习障碍的发生和发展过程中发挥重要作用。

4.社会环境因素:学习障碍的发展可能与个体的社会环境因素有关,例如生活中的压力、教育质量和家庭教育方式等。

这些因素可能通过影响儿童的学习环境和学习机会来影响学习能力和学习障碍的发展。

总结起来,学习障碍的认知神经机制涉及注意力与工作记忆、语言加工、空间加工和执行功能等方面的缺陷。