七年级科学上册第8章身边的溶液8.3安全使用溶液酸、碱溶液的腐蚀性安全使用溶液(一)教案设计牛津上海版

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:4

《第8章身边的溶液》章节复习一、背景及教学内容分析1、教材分析《身边的溶液》是牛津上海版《科学》七年级第一学期第8章(《教学基本要求》主题六)的内容。

这一章包括了“溶液的形成”、“形形色色的溶液”、“安全使用溶液”三大主题板块,“溶液的形成”涉及溶液的组成、溶解等有关知识,“形形色色的溶液”包含酸碱指示剂、酸雨等相关内容,“安全使用溶液”涵盖了酸碱腐蚀等方面的知识。

在上一学期,学生已经学习了第八章的所有内容,本节课通过复习,帮助学生回忆基础知识,梳理结构脉络,提升综合能力。

2、学情分析学生在七年级第一学期已经学习过《身边的溶液》,对本章的大部分知识是有了解的。

但由于间隔了一段时间,可能对一些诸如溶质、溶剂等概念,还有对酸碱溶液的鉴别方法会比较模糊一些,另外在综合分析以及“控制变量”法的灵活运用上还是存在一定欠缺的。

七(6)班的学生有较强的语言表达能力,他们也愿意通过小组合作的方式进行学习,根据这一特点,本节课的教学重点在小组合作中展开,通过合作方式调动积极性,使所有学生参与其中。

二、教学目标1、通过课前、课中的知识梳理,初步学会搭建知识框架,理解知识与知识之间的联系,在活动中提高表达交流能力。

2、通过对重点知识的强化加深,提高对问题的辨析能力和逻辑论述能力。

3、通过综合例题的分析与交流,掌握“控制变量”的科学方法,能够对问题形成合理的观点,树立辩证的科学态度。

三、教学重点与难点重点:梳理搭建知识框架,理解知识与知识之间的联系难点:提高对问题的辨析能力和逻辑论述能力四、评价方式1、在课堂教学过程中采用激励性评价与指正性评价相结合的评价方式2、课堂质量评估训练:学生互评、课堂检测五、现代信息技术的应用:思维导图、希沃授课助手(希沃同屏)六、教学设计思路本节课的设计有两个意图:巩固基础知识和提高学生能力。

导入以“思维导图秀”的方式进行,让部分学生交流课前自己梳理的章节思维导图,组织学生进行交流与互评。

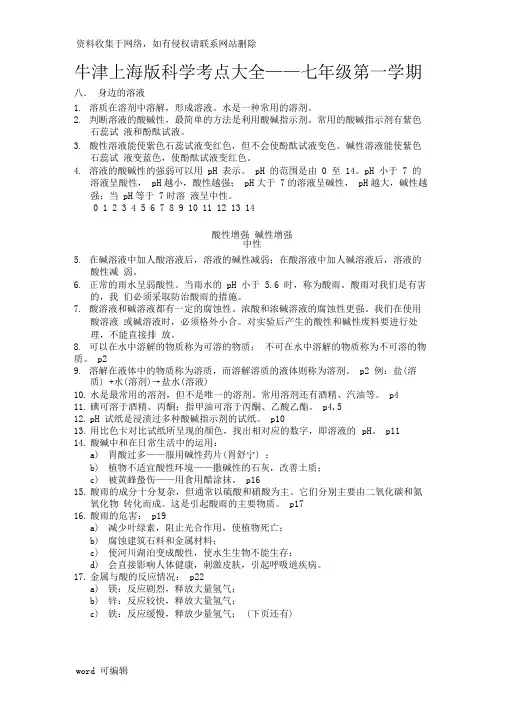

牛津上海版科学考点大全——七年级第一学期八.身边的溶液1.溶质在溶剂中溶解,形成溶液。

水是一种常用的溶剂。

2.判断溶液的酸碱性,最简单的方法是利用酸碱指示剂。

常用的酸碱指示剂有紫色石蕊试液和酚酞试液。

3.酸性溶液能使紫色石蕊试液变红色,但不会使酚酞试液变色。

碱性溶液能使紫色石蕊试液变蓝色,使酚酞试液变红色。

4.溶液的酸碱性的强弱可以用 pH 表示。

pH 的范围是由 0 至 14。

pH 小于 7 的溶液呈酸性, pH越小,酸性越强; pH大于 7的溶液呈碱性, pH越大,碱性越强;当 pH等于 7时溶液呈中性。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14酸性增强碱性增强中性5.在碱溶液中加人酸溶液后,溶液的碱性减弱;在酸溶液中加人碱溶液后,溶液的酸性减弱。

6.正常的雨水呈弱酸性。

当雨水的 pH 小于 5.6 时,称为酸雨。

酸雨对我们是有害的,我们必须采取防治酸雨的措施。

7.酸溶液和碱溶液都有一定的腐蚀性。

浓酸和浓碱溶液的腐蚀性更强。

我们在使用酸溶液或碱溶液时,必须格外小合。

对实验后产生的酸性和碱性废料要进行处理,不能直接排放。

8.可以在水中溶解的物质称为可溶的物质;不可在水中溶解的物质称为不可溶的物质。

p29.溶解在液体中的物质称为溶质,而溶解溶质的液体则称为溶剂。

p2 例:盐(溶质) +水(溶剂)→盐水(溶液)10.水是最常用的溶剂,但不是唯一的溶剂。

常用溶剂还有酒精、汽油等。

p411.碘可溶于酒精、丙酮;指甲油可溶于丙酮、乙酸乙酯。

p4,512.pH 试纸是浸渍过多种酸碱指示剂的试纸。

p1013.用比色卡对比试纸所呈现的颜色,找出相对应的数字,即溶液的pH。

p1114.酸碱中和在日常生活中的运用:a)胃酸过多——服用碱性药片(胃舒宁) ;b)植物不适宜酸性环境——撒碱性的石灰,改善土质;c)被黄蜂蛰伤——用食用醋涂抹。

p1615.酸雨的成分十分复杂,但通常以硫酸和硝酸为主。

第八章身边的溶液第1课时溶解

王沁怡一、学情分析、教材分析

学情分析:学生每天都接触溶液,但他们对此没有比较深刻的认识,本课能帮助他们更好地了解溶液的形成和组成。

(溶液的特征:均一性、稳定性)

教材分析:本课重在让学生了解“溶解”“溶液”“溶剂”“溶质”四个概念,为继续学习“水以外的溶剂”“生活中常见的溶液”等打下基础,同时亦是为初三化学学习溶液做好铺垫。

二、教学目标

1.知识与技能

了解有关溶解的知识(知道溶解、溶液、溶质、溶剂的概念)

2.过程与方法

观看教师演示实验,了解溶解的知识。

进行一次简单的完整的科学探究活动,找出影响溶解快慢的因素

3.情感、态度和价值观

体验科学探究过程的,培养学生仔细观察、乐于思考的习惯,培养其交流表达的能力。

三、重点和难点

重点:了解溶液的形成和组成

难点:用控制变量法,探究影响溶液快慢的因素

四、教学工具

烧杯(4个)、水、食盐、硫酸铜、沙粒、粉笔屑、玻璃棒、电子天平、量筒、冰糖块、冰糖屑、铁架台、试管(6个)、酒精灯

五、教学过程

六、教学板书

第八章溶液的形成第一课时溶解

1.溶液的组成

溶质+溶剂溶液

溶解

2.影响溶解速度的因素(控制变量法研究)温度高低、溶质颗粒大小、是否搅拌

七、教学反思。

酸、碱溶液的腐蚀性【学习目标】1.认识稀盐酸对金属、大理石的腐蚀性。

2.认识浓氢氧化钠溶液具有腐蚀性。

【学习重点】认识一些酸、碱溶液的腐蚀性。

【学习难点】描述稀盐酸与金属的反应。

【学习准备】【器材】活动一:试管、试管夹及试管架、锌粒、镊子、稀盐酸、木条、酒精灯、镁条、铜片、铁片。

活动二:大理石颗粒、试管、镊子、稀盐酸、澄清石灰水、单孔橡皮塞、导管。

活动三:表面皿、白卡片、浓硫酸、安全眼镜、布条、猪肉。

活动四:试管、试管夹、浓氢氧化钠溶液、全羊毛绒线、玻璃棒、酒精灯、烧杯、叶片、镊子、三脚架、石棉网。

【学习过程】活动一:稀盐酸和金属反应活动目标:1.通过实验,培养学生实验中仔细观察、认真比较、及时记录的好习惯。

2.能够描述稀盐酸与金属的反应。

3.通过拓展讨论部分,让学生了解科学与生活的关系。

实验:在放有锌粒的试管内注入稀盐酸,观察有何现象产生并进行描述。

思考:气泡的出现意味着气体的产生,那么这些气体又是何种气体呢?通过检验,得出该产生的气体是氢气。

实验:分别以镁、铜、铁代替锌,重复上面的实验。

实验现象:。

活动二:稀盐酸与碳酸钙的反应活动目标:1.通过实验了解稀盐酸与大理石的反应。

2.运用所学解释大理石雕刻的腐蚀问题。

3.实验:在放有大理石颗粒的试管中加入稀盐酸,观察有何现象产生并进行描述。

思考:气泡的出现意味着气体的产生,那么这些产生的气体又是何种气体呢?通过检验,得出该产生的气体是二氧化碳。

对实验现象进行分析,得出结论:。

活动三:浓的氢氧化钠溶液的腐蚀性活动目标:通过观察实验,了解浓氢氧化钠溶液具有腐蚀性。

把一段全羊毛绒线放在盛有浓氢氧化钠溶液的试管中,并煮沸溶液。

观察并记录绒线的变化。

交流:通过实验,对碱溶液产生了什么认识?。

第8章身边的溶液

(教学目标)

1.知识和技能

✓了解有关溶液的知识

✓了解同一物质在不同容积中溶化情况不同

✓认识影响溶化快慢的因素

✓认识常见的酸性溶液和碱性溶液

✓初步学会用酸碱指示剂区分溶液的酸碱性

✓了解PH与溶液的酸碱性的关系

✓了解酸雨的成因及其对环境的影响

✓认识某些酸溶液和碱溶液的腐蚀性

2.过程与方法

✓描述稀酸与金属、大理石的反响

✓描述酸碱溶液混合后溶液酸碱性的变化

✓设计并实施酸雨对植物生长影响的模拟实验

3.感情、态度、价值观

✓意识到应采取必要的措施来防治酸雨

✓养成安全使用酸碱溶液的习惯和安全地处理化学药品的意识

8.1 溶化 8.2 使用其他溶剂

8.3 找出去除油渍的最正确溶剂

(教学重点)

1.了解溶液的形成与组成。

酸、碱溶液的腐蚀性【教学目标】一、知识与技能1.认识稀盐酸对金属、大理石的腐蚀性。

2.认识浓硫酸具有强腐蚀性。

3.认识浓氢氧化钠溶液具有腐蚀性。

二、过程与方法通过实验,培养学生实验中仔细观察、认真比较、及时记录的好习惯。

三、情感态度与价值观通过活动,学生能树立一定的安全意识和自我保护意识。

【教学重难点】1.认识一些酸、碱溶液的腐蚀性。

2.描述稀盐酸与金属的反应。

【教学过程】一、稀盐酸和金属反应1.活动目标。

(1)通过实验,培养学生实验中仔细观察、认真比较、及时记录的好习惯。

(2)能够描述稀盐酸与金属的反应。

(3)通过拓展讨论部分,让学生了解科学与生活的关系。

2.学生活动。

回忆前面所学:什么是酸雨及其对环境的影响。

举出实例。

思考:酸雨是如何腐蚀金属和岩石建材的呢。

实验:在放有锌粒的试管内注入稀盐酸,观察有何现象产生并进行描述。

思考:气泡的出现意味着气体的产生,那么这些气体又是何种气体呢?为解决这一问题,请学生先复习几种常见气体的检验方法。

通过检验,得出产生的气体是氢气。

实验:分别以镁、铜、铁代替锌,重复上面的实验。

实验中仔细观察现象并进行比较,同时在表格中记录观察结果。

以小组为单位,对实验现象进行分析,得出结论:很多金属都会和酸溶液发生反应,即:金属遇到酸溶液会被腐蚀。

各种金属和酸溶液的反应速度不同,即:不同的金属被酸溶液腐蚀的快慢是不同的。

拓展讨论:日常生活中有关储存酸性食物的金属容器的选择。

被酸雨淋过的金属的腐蚀。

以有关酸雨是如何腐蚀金属和岩石建材的问题引出主题,不但重温了前面的所学,而且巧妙自然地引出了新的问题,调动了学生探求的欲望。

提醒学生实验操作中注意规范性和安全性。

实验中教师应引导学生仔细观察现象并进行比较。

同时做好及时的记录。

复习几种常见气体(氧气、二氧化碳、氢气等)的检验方法。

引导学生通过对实验现象的观察、描述、记录,积极思考、分析,得出结论。

交流时教师要引导学生学习他人的长处,从他组的发言中发现自己观察时或记录中的不足,通过生生互动的形式,提高观察和记录的技能。

酸碱溶液的腐蚀性

一、背景与任务分析

本节课是《科学》(牛津上海版)第一册第八章“身边的溶液”第八节“酸碱溶液的腐蚀性”中的第一课时。

通过前七节课的学习,学生已经知道按照酸碱性可以将溶液分为三类,学会了使用pH试纸测定溶液的酸碱性,并能根据pH大小判定溶液的酸碱度。

“酸碱溶液的腐蚀性”是本节课的教学重点,教师要带领学生通过“稀酸与金属的反应”和“酸对建材的腐蚀作用”两个活动,从本质上认识酸雨对环境的危害,加强环境保护意识。

二、教学目标

知识和技能:

①知道稀酸与金属的反应;

②知道酸的腐蚀性;

③知道酸对建材的腐蚀作用;

④掌握稀酸与碳酸钙进行反应的基本操作。

过程、方法和能力:

①体会对未知气体(金属与稀酸反应)的猜测和验证方法;

②通过观察稀酸与金属反应的现象,培养学生归纳能力与继续发现问题的能力;

③利用酸的腐蚀性解决日常生活中的问题;

④利用不同的途径寻找相关资源,对资源进行有效的筛选。

态度与价值观:认真对待科学猜测;

三、教学重点与难点

【重点】①稀酸与金属的反应

②酸对建材的腐蚀作用。

【难点】①稀酸与金属的反应。

②稀酸与碳酸钙进行反应的操作。

四、教学类型

新知识传授课。

牛津上海版初中科学七年级上册《第八章身边的溶液》全章教学设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第八章身边的溶液溶解(dissolving)教学设计:本节课是新学期的第一节课,如何提高学生的学习兴趣是本节课的关键,运用直观的方法使学生明白什么是溶解,得到后的物质是溶液,引出溶剂和溶质,找出影响溶解快慢的因素,要注意引导学生设计方案,控制变量,并且要设计好实验步骤,再进行实验,最后由学生自己进行总结。

教学目标:知识和技能:1、知道溶质、溶剂和溶液的区别。

2、知道物质可分为可溶物质和不可溶物质。

科学方法和能力:通过对影响溶解快慢的因素探究,培养学生的制定计划和动手动脑的实践能力。

情感、态度和价值观:1、培养能独立思考、又能乐于与他人合作、交流能力。

2、培养学生的猜测精神和想象能力和实事求是的科学态度。

教学准备:食盐、硫酸铜、沙粒、粉笔屑、冰糖块、冰糖屑、水、热水、烧杯、玻璃棒、电子天平、胶头滴管。

教学过程:教学后记:水以外的溶剂和生活中常见的溶液教学设计:本节课的内容比较简单,与学生的生活实际联系紧密,学生比较感兴趣,也容易理解,通过演示实验和学生的探究活动,学生的感性认识得到加强,有利于同学合作和交流。

教学目标知识和技能:1、知道一些除水之外的其他常用溶剂。

2、知道生活中常见溶液的用途。

过程和方法:1、熟练掌握移取溶液的技巧。

2、培养学生的社会调查及生活实践能力。

情感、态度和价值观1、通过实验、培养严谨相信的学习态度。

2、在实验中,培养同学之间合作和交流。

教学方法实验探究法,讨论法。

教学设备试管、药匙、滴管、牙签、布条、胶头滴管、培养皿、酒精、汽油、水、丙酮、石蜡油、煤油、乙酸乙酯、指甲油、碘。

五、教学后记常见的酸碱指示剂一、教学设计掌握酸碱指示剂的种类与使用方法的是学生学好酸和碱的前提,也是本节以后几节的基础。

要在一节课中让学生记住指示剂及与酸碱溶液反应的颜色是较困难的,可教材第8页表格,让学生讨论寻找酸碱指示剂遇酸碱溶液颜色变化的规律。

酸、碱溶液混合后的变化酸、碱溶液在日常生活中的运用一、教学目标1.通过混合酸、碱溶液的实验,发现pH的变化。

2.认识酸、碱溶液混合后,溶液的酸性或碱性强弱会改变。

3.通过实例了解酸、碱溶液在日常生活中的用途,明白运用科学知识可以改善生活质量和改良环境。

二、重点与难点【重点】1、认识酸、碱溶液混合后,溶液的酸碱性强弱的改变。

2、了解一些酸、碱溶液在日常生活中的用途。

【难点】认识酸、碱溶液混合后,溶液的酸碱性强弱的改变。

三、教学准备【器材】活动一:演示:稀氢氧化钠溶液、烧杯、酚酞、稀盐酸、玻棒。

活动二:录像:酸、碱溶液混合的pH变化、多媒体设备或实物投影仪。

活动三:稀氢氧化钠溶液、石灰水、烧杯2、酚酞、稀盐酸、稀碳酸、玻棒、pH试纸和比色卡。

活动四:土壤、烧杯、玻棒、稀硫酸、石灰水、pH试纸和比色卡。

【资源】补充实验报告资料收集:四、内容组织【教学流程】【活动设计】活动一:观察酸、碱溶液混合后指示剂的变色活动目标:通过观察酚酞指示剂颜色变化,知道酸、碱溶液混合后溶液的酸碱性有变化。

活动二:观察酸、碱溶液混合后pH变化活动目标:1.通过观察pH计显示的读数变化,认识酸、碱溶液混合后溶液的酸碱度发生变化。

活动三:测试酸、碱溶液混合后pH变化活动目标:1.通过实际操作,初步学习酸、碱溶液安全混合的操作方法,并了解混合后pH变化情况。

活动四:酸、碱溶液在日常生活中的运用活动目标:通过实例了解酸、碱溶液在日常生活中的用途,明白运用科学知识可以改善生活质量和改良五、训练与评价【举例】“补充实验报告”(见附件)【说明】1.活动三可作为拓展实验,目的是为活动四的“运用”作铺垫。

2.关于强酸、强碱的腐蚀性后面教材有专门的篇幅,本节课给学生直观的说法:伤害皮肤,从而要规范地安全操作和应急处理。

附件:测试酸、碱溶液混合后的pH变化我们小组选择的:酸溶液是:,pH是;碱溶液是:,pH是;上述两种溶液混合后的pH是。

实验说明了。

复习重点

第八章身边的溶液

一、主题与核心概念

1. 主题:溶液及其使用

2. 核心概念:溶液、酸碱性、腐蚀性

二、教学目的

本单元旨在让学生了解溶液的形成,学会使用一些常用的酸碱指示剂来推断溶液酸碱性,并学会使用PH试纸测定溶液的酸碱度。

通过活动,让学生了解酸、碱溶液混合后溶液的酸碱度改变的趋势及其在一般生活中的应用。

让学生了解酸雨的形成、危害及防治。

最后,提示学生应特别注意使用酸、碱溶液的危险,从而培养他们安全地处理化学药品的意识。

三、活动的预期成果

1.通过活动8.1~8.3,学生能:

●认识溶液时有溶质和溶剂组成的;

●了解除了水以外,还有其他各种溶剂;

●列举一些常用的溶剂;

●初步学会选择适宜的溶剂清洗污渍。

2.通过活动8.4~8.12,学生能:

●使用一些常用的酸碱指示剂来推断酸性和碱性溶液;

●使用PH试纸来测定溶液的酸碱度;

●认识酸、碱溶液混合后溶液的酸碱度的变化及其一些一般应用;

●了解什么是酸雨和酸雨的成因,并描述酸雨对环境的影响;

●依据酸雨的成因,推论出一些有关的预防措施。

3.通过活动8.13~8.17,学生能:

●认识到酸、碱溶液的腐蚀性;

●初步学会处理酸性或碱性废料,培养安全地处理化学品的意识及环保意识。

.。

七年级科学上册第8章身边的溶液8.3安全使用溶液酸、碱溶液的腐蚀性安全使用溶液(一)教案设计牛津上海版

一、教学目标

知识与技能:

1、认识稀盐酸对金属、大理石的腐蚀性。

2、认识浓硫酸具有强腐蚀性。

3、认识浓氢氧化钠溶液具有腐蚀性。

过程与方法:

通过实验,培养学生实验中仔细观察、认真比较、及时记录的好习惯。

情感态度与价值观:

通过活动,学生能树立一定的安全意识和自我保护意识

二、重点与难点

【重点】认识一些酸、碱溶液的腐蚀性。

【难点】描述稀盐酸与金属的反应。

三、教学准备

【器材】

活动一:试管、试管夹及试管架、锌粒、镊子、稀盐酸、木条、酒精灯、镁条、铜片、铁片。

活动二:大理石颗粒、试管、镊子、稀盐酸、澄清石灰水、单孔橡皮塞、导管。

活动三:表面皿、白卡片、浓硫酸、安全眼镜、布条、猪肉。

活动四:试管、试管夹、浓氢氧化钠溶液、全羊毛绒线、玻璃棒、酒精灯、烧杯、叶片、镊子、三脚架、石棉网。

四、内容组织

【教学流程】

【活动设计】

活动一:稀盐酸和金属反应

活动目标:

1、通过实验,培养学生实验中仔细观察、认真比较、及时记录的好习惯。

2、能够描述稀盐酸与金属的反应。

活动二:稀盐酸与碳酸钙的反应

活动目标:

1、通过实验了解稀盐酸与大理石的反应。

2、运用所学解释大理石雕刻的腐蚀问题。

活动三:浓硫酸的强腐蚀性

活动目标:

1、通过观察实验,了解浓硫酸具有强腐蚀性。

2、通过活动,加强学生对社会上的浓硫酸犯罪事件的正确立场态度。

活动四:浓的氢氧化钠溶液的腐蚀性

活动目标:。