企业分期收款销售会计处理

- 格式:pdf

- 大小:981.34 KB

- 文档页数:2

分期收款销售业务如何记账?分期收款销售,在商品实物交割之时,就表明商品上的风险和报酬已转嫁给购买方,其货款应在合同期间内按约定的时点分期回收,强调的只是货款结算的时点,与风险和报酬的转移无关。

故而,销货方应当于发出商品时确认销售收入,不能在收款时点分期确认收入。

其会计核算分两种情况: 1、商品已经交付,货款分期收回----收款期限较短 收款期限较短的分期收款销售业务,一般认为不具有融资性质。

故而所售商品,销售方应按正常销售价格(公允价格)结算。

其账务处理:在商品交付时确认收入,即借记应收账款,贷记主营业务收入、应交税费应交增值税(销项税额),同时结转成本,即借记主营业务成本,贷记库存商品;按约定合同的时点分期收款时,借记银行存款,贷记应收账款。

2、商品已经交付,货款分期收回----收款期限较长 商品已经交付,货款分期收回时期较长(通常超过3年),则视为具有融资性质。

销货方应当在发出商品之时,按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值(或现值)确认销售收入(但合同或协议价款不公允的除外),合同或协议价款与其公允价值之间的差额,应当作为未实现融资收益,在合同或者协议期间内,运用实际利率法计算并分期摊销,冲减财务费用。

核算收款期限较长分期收款销售业务,企业应按收合同或者协议的价款,借记长期应收款科目,按应收合同或者协议价款的公允价值(折现值),贷记主营业务收入科目,按其差额,贷记未实现融资收益科目。

例:ABC公司2010年1月1日采用分期收款方式向H公司售出大型设备一套,协议约定从销售当年末分3年分期收款,每年收款600万元,合计1800万元,成本为1300万元,不考虑增值税。

假定实际利率为5%。

则: (1)2010年1月1日,销售实现之时: 主营业务收入的确认价值=600x(P/A,5%,3)=600x2.7232=1633.92(万元) 借:长期应收款1800 贷:主营业务收入1633.92 未实现融资收益166.08 借:主营业务成本1400 贷:库存商品1400 (2)在合同或者协议约定的收款时点,除按金额收款外,还需对未实现融资收益运用实际利率法进行分期摊销,冲减财务费用。

分期收款销售的会计处理

分期收款销售,是指商品已经交付,但货款分期收回的一种销售方式。

分期收款销售的特点是所销售的商品价值较大,如房产、汽车、重型设备等;收款期限较长,有的几年,有的长达几十年。

相应地,收取货款的风险也较大,因而如何确认收入成为这种特殊销售业务会计处理和增值税处理的关键。

一、分期收款销售的会计处理

《企业会计准则第14 号收入》规定:企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

对企业采用递延方式分期收款,实质上具有融资性质的销售商品或提供劳务,应收的合同或协议价款与其公允价值相差较大的,应按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额,应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

很显然,准则中所指的递延方式分期收款销售是具有融资性质的,也就是说分期收款的期限较长,相当于为购买方提供一笔贷款。

对于这样的分期收款销售业务,一般应在销售成立时,按公允价值即分期收款总额的现值确认收入金额。

此时的具体会计处理为,按应收合同或协议价款借记长期应收款科目,按应收合同或协议价款的公允价值,贷记主营业务收入科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记应交税费应交增值税(销项税额),按其差额,贷记未实现融资收益;未实现融资收益按期采用实际利率法确定利息收入,借记未实现融资收益科目,贷记财务费用科目。

然而,目前有些商场为了促销,对于一些家电等产品也采用分期收款方式销售,但期限不长,金额也不算很大。

此类业务实质上不具有。

一、概述分期收款销售是指销售方与购买方在销售商品或提供服务时,约定将款项分若干期支付的销售方式。

这种方式对于销售方来说,可以提前回收部分货款,降低资金风险;对于购买方来说,可以缓解资金压力,分期支付。

以下是分期收款销售合同的账务处理方法。

二、账务处理步骤1. 发出商品时:借:分期收款发出商品贷:库存商品2. 确认收入时:借:应收账款贷:主营业务收入借:应交税费——应交增值税(销项税额)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)3. 收到预付款时:借:银行存款贷:合同负债4. 收到各期款项时:借:银行存款贷:应收账款5. 结转成本时:借:主营业务成本贷:分期收款发出商品6. 未实现融资收益摊销时:借:未实现融资收益贷:财务费用三、案例分析某公司于2021年1月1日销售一批设备给甲公司,销售价格为100万元,增值税率为13%,实际成本为80万元。

合同约定款项分5年平均收回,每年的付款日期为当年6月1日。

(1)2021年1月1日,公司发出设备:借:分期收款发出商品贷:库存商品借:应收账款贷:主营业务收入借:应交税费——应交增值税(销项税额)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)(2)2021年6月1日,甲公司支付第一期货款:借:银行存款贷:应收账款(3)结转成本:借:主营业务成本贷:分期收款发出商品(4)未实现融资收益摊销:借:未实现融资收益贷:财务费用四、注意事项1. 分期收款销售合同中,应明确约定各期款项的支付时间、金额和方式。

2. 企业在确认收入时,应按照实际利率法计算未实现融资收益,并在合同期间内进行摊销。

3. 企业在账务处理过程中,应严格按照国家相关税收政策执行,确保税务合规。

4. 企业在分期收款销售合同执行过程中,应注意防范购买方违约风险,确保资金安全。

总之,分期收款销售合同的账务处理较为复杂,企业应结合自身实际情况,严格按照国家相关法律法规和会计准则进行操作。

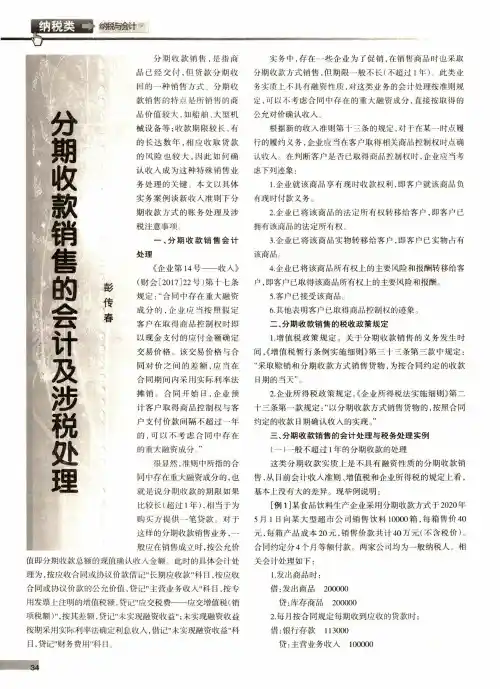

纳税类分期收款销售,是指商品已经交付,但货款分期收回的一种销售方式。

分期收款销售的特点是所销售的商品价值较大,如船舶、大型机械设备等;收款期限较长,有的长达数年,相应收取货款的风险也较大,因此如何确认收入成为这种特殊销售业务处理的关键。

本文以具体实务案例谈新收入准则下分期收款方式的账务处理及涉税注意事项。

一、分期收款销售会计处理《企业第14号一一收人》(财会[2017]22号)第十七条规定:“合同中存在重大融资成分的,企业应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日,企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

”很显然,准则中所指的合同中存在重大融资成分的,也就是说分期收款的期限如果比较长(超过1年),相当于为购买方提供一笔贷款。

对于这样的分期收款销售业务,一般应在销售成立时,按公允价 值即分期收款总额的现值确认收人金额。

此时的具体会计处 理为,按应收合同或协议价款借E"长期应收款"科0,按应收 合同或协议价款的公允价值,贷记”主营业务收人"科目,按专 用发票上注明的增值税额,贷记”应交税费一应交增值税(销 项税额)",按其差额,贷记"未实现融资收益”;未实现融资收益 按期采用实际利率法确定利息收人,借记"未实现融资收益"科 目,贷记"财务费用科目。

实务中,存在一些企业为了促销,在销售商品时也采取分期收款方式销售,但期限一般不长(不超过丨年)。

此类业务实质上不具有融资性质,对这类业务的会计处理按准则规定,可以不考虑合同中存在的重大融资成分,直接按取得的公允对价确认收人。

根据新的收入准则第十三条的规定,对于在某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收人。

房地产企业分期收款销售收入会计确认与纳税处理本文以房地产企业为例,探讨分期收款销售收入会计确认与纳税业务处理之间的异同。

一、分期收款销售收入会计确认原则与税法上的收入确认原则(一)销售收入会计确认原则《企业会计准则第14号—收入》规定,销售商品收入同时满足下列条件,才能予以确认:(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二)税法上的收入确认原则1.营业税收入确认原则。

《中华人民共和国营业税暂行条例》第十二条规定“营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。

”《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第二十四条对暂行条例中的上述规定又做了详尽的阐明,即“条例第十二条所称收讫营业收入款项,是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项;条例第十二条所称取得索取营业收入款项凭据的当天,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。

”2.预征土地增值税收入确认原则。

《中华人民共和国土地增值税暂行条例》和《土地增值税暂行条例实施细则》未明确条款规定土地增值税纳税义务发生时间。

但从土地增值税属于流转税范畴看,笔者认为,其纳税义务发生时间应与营业税等流转税相同,这在部分地方税务局的文件中有所体现,如《上海市地方税务局关于土地增值税预征问题的通知》(沪地税地[1996]30号)中规定,就项预征与定率预征,均是在收到每笔预收款时计算应纳税额并缴纳土地增值税。

3.企业所得税收入确认原则。

《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)规定,企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》并采取分期收款方式销售开发产品的,应按销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现;付款方提前付款的,在实际付款日确认收入的实现。

分期收款销售商品会计和税务怎么处理分期收款销售商品会计和税务怎么处理例:2009年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司销售一套大型设备,合同约定的销售价格为2000万元,分5次于每年12月31日等额收取。

该大型设备成本为1560万元。

在现销方式下,该大型设备的销售价格为1600万元。

假定甲公司发出商品时开出增值税专用发票,注明的增值税额为340万元,并于当天收到增值税额340万元。

1.会计处理分期收款销售商品(通常超过3年),应根据应收款项的公允价值(或现行售价)一次确认收入。

应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额确认为未实现融资收益。

甲公司应当确认的销售商品收入金额为1600万元,未来5年收款额的现值等于现销方式下应收款项金额,用插值法计算折现率为7.93%(略)。

(1)2009年1月1日实现销售时(单位:万元,下同)借:长期应收款2000(应收合同或协议价款)银行存款340贷:主营业务收入1600(应收价款的公允价值)应交税费应交增值税(销项税额)340未实现融资收益400借:主营业务成本1560贷:库存商品1560。

(2)2009年12月31日收取货款时借:银行存款400贷:长期应收款400借:未实现融资收益126.88贷:财务费用126.88。

注:未实现融资收益每一期的摊销额=(每一期长期应收款的期初余额-未实现融资收益的期初余额)x实际利率,未实现融资收益属于长期应收款备抵账户。

2.税务处理《企业所得税法实施条例》第二十三条规定,以分期收款方式销售货物的,按照合同约定的收款日期确认收入的实现。

2009年税法确认的当年收入为400万元。

3.财税差异分析2009年会计确认的收入为1600万元,成本为1560万元;税法确认的收入为400万元,成本为312万元(1560÷5);会计上确认的财务费用为-126.88万元。

此项业务2009年汇算清缴时需纳税调减78.88(1600-1560+126.88-400+312)万元。

分期收款销售增值税会计处理一、分期收款销售收入的确认财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号收入》规定,分期收款销售符合实质性融资性质的,可在销售成立时一次确认销售收入,且以公允价值(分期收款总额的现值或商品采用一次性付款时的售价)确认收入金额。

例:假定A公司于2007年1月1日销售一批商品给B公司,若B公司一次性付款,则需支付该商品售价8万元(不含增值税),由于B公司有暂时资金困难,双方协议分3年等额付款,每年末支付3万元,共计9万元(不含税)。

在不考虑增值税的情况下,按新准则确认收入的会计处理如下:第一年借:长期应收款90000贷:主营业务收入80000未实现融资收益10000期末借:未实现融资收益4880①贷:财务费用4880第二年借:未实现融资收益3348贷:财务费用3348第三年借:未实现融资收益1772贷:财务费用1772注①:采用插值法计算可得实际利率约为 6.1%,按此实际利率计算的每期应确认的利息收入分别为4880元、3348元、1772元,合计10000元。

计算过程如表1所示:表1单位:元未收本金A利息收益B=6.1A本金收现C=D-B总收现D销售日800002007年末80000488025120300002008年末54880334826652300002009年末2822817722822830000总额100008000090000二、分期收款销售增值税会计处理分期收款销售增值税的会计处理有两种方式:一是在销售时一次性计缴增值税,二是按收款期分期计缴增值税。

由于会计上在销售时即按公允价值确认了销售收入,因此,分期计缴的部分只有利息收入应交的增值税额。

仍沿用上例,分期收款销售及其增值税的会计处理如下:应确认的主营业务收入=80000(元)销售收入应交增值税额=80000x17%=13600(元)不含税利息收入(未实现融资收益)=10000÷1.17=8547(元)利息收入应交增值税额=8547x17%=1453(元)应交增值税总额=13600+1453=15053(元)长期应收款=80000+8547+15053=103600(元)采用插值法计算出实际利率为5.25%,每期实际确认利息收益如表2所示:(一)增值税销售时一次计缴会计分录如下:(1)2007年1月1日销售成立时,会计分录为:借:长期应收款103600贷:主营业务收入80000未实现融资收益8547应交税费应交增值税(销项税额)15053(2)2007年12月31日,会计分录为:借:银行存款34533未实现融资收益4200贷:长期应收款34533财务费用4200(3)2008年12月31日,会计分录为:借:银行存款34533未实现融资收益2871贷:长期应收款34533财务费用2871(4)2009年12月31日,会计分录为:借:银行存款34534未实现融资收益1476贷:长期应收款34534财务费用1476(二)增值税分期计缴会计分录如下:表二单位:元未收本金(含税)A利息收现(含税)B=5.25%A利息收益(不含税)C=B/1.17*17%本金收现D-E-B总收现(含税)E销售日9360000002007年末639814914420029619345332008年末328073359287131174345332009年末0172714763280734534总额10000854793600103600(1)2007年1月1日销售成立时,会计分录为:借:长期应收款103600贷:主营业务收入80000未实现融资收益10000应交税费应交增值税(销项税额)13600(2)2007年12月31日,会计分录为:计算的应交增值税=(4914÷1.17)x17%=714(元)借:银行存款34533未实现融资收益4914贷:长期应收款34533财务费用4200应交税费应交增值税(销项税额)714(3)2008年12月31日,会计分录为:计算的应交增值税=(3359÷1.17)x17%=488(元)借:银行存款34533未实现融资收益3359贷:长期应收款34533财务费用2871应交税费应交增值税(销项税额)488(4)2009年12月31日,会计分录为:计算的应交增值税=(1727÷1.17)x17%=251(元)借:银行存款34534未实现融资收益1727贷:长期应收款34534财务费用1476应交税费应交增值税(销项税额)251由以上会计处理可见,利息收入应交的增值税不论一次确认还是分期确认,均不影响所缴纳增值税总额,也不影响每期实际确认的利息收入。

分期收款销售财税处理及纳税申报作者:赵建华来源:《财会通讯》2010年第05期2009年实施的《企业所得税年度纳税申报表》,无论是申报表设计的逻辑结构,还是申报表主表和附表之间的依存关系,都比较严谨、科学,且操作性强,但有关分期收款销售业务的填报在实务操作中有一些问题值得关注。

一、分期收款销售的会计处理(一)销售方收入准则及其应用指南规定,企业采用递延方式分期收款,实质上具有融资性质的,应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体会计处理为:接应收合同或协议价款,借记“长期应收款”科目,按应收合同或协议价款的公允价值(折现值),贷记“主营业务收入”等科目,按其差额,贷记“未实现融资收益”科目。

未实现融资收益,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益,即冲减财务费用。

[例]乐华公司于2009年1月1日采用分期收款方式将某大型设备销售给凯利公司,合同约定该设备的价格为1000万元,分5年于每年年末收取。

乐华公司在发出商品时出具增值税专用发票,价款1000万元,增值税款170万元。

该大型设备的实际成本为500万元。

在现销方式下销售价格为800万元。

例中,应收款项的收取时间较长,相当于对客户提供信贷,具有融资性质。

乐华公司应按合同价格的公允价值(现销价格)800万元确认收入,合同价格1000万元与其公允价值800万元之间的差额应当作为未实现融资收益,在5年内采用实际利率法进行摊销,冲减财务费用。

经计算折现率为7.93%,即为该笔应收款项的实际利率。

该笔应收款项账面余额减去未实现融资收益账面余额后的差额,即为未收本金;未收本金和实际利率7.93%的乘积即为当期应冲减的财务费用。

财务费用和已收本金计算情况如表1所示。

乐华公司应作如下会计处理(单位:万元):(1)2009年1月1日销售实现时借:长期应收款1000银行存款170贷:主营业务收入800应交税费——应交增值税(销项税额)170未实现融资收益200借:主营业务成本500贷:库存商品500(2)2009年12月31日收取货款时借:银行存款200贷:长期应收款2002009年摊销未实现融资收益时借:未实现融资收益63.44贷:财务费用63.44后四年每年年末分别在财务费用的贷方摊销未实现融资收益52.6108、40.9228、28.308和14.7184万元,累计摊销200万元。

分期收款销售商品的主要账务处理

主营业务收入如何做账?

一、分期收款销售商品的主要账务处理

发出商品时:

借:长期应收款

贷:主营业务收入

未实现融资收益

借:主营业务成本

贷:库存商品

每期收款时

借:银行存款

贷:长期应收款

应交税费——应交增值税(销项税额) 每期计算确认各期利息收益

借:未实现融资收益

贷:财务费用

二、先收款再发货的重大融资行为的账务处理

收到货款时

借:银行存款

未确认融资费用

贷:合同负债

每期计算确认计算各期利息支出

借:财务费用

贷:未确认融资费用

交付产品时

借:合同负债

贷:主营业务收入

主营业务收入是什么?

主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入,本项指标在各行业会计制度中的名称叫法不同,但一律按各行业会计制度或报表定义的口径进行填报,其中农业企业是指“主营业务收入”;

工业企业是指“产品销售收入”;交通运输企业指“主营业务收入”;建筑企业指“工程结算收入”;批发及零售贸易企业指“商品销售收入”;房地产企业指“房地产经营收入”;其他企业指“经营(营业)收入”。

主营业务收入主要包括制造业的销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入;商品流通企业的销售商品收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。

主营业务收入结转本年利润会计分录

借:主营业务收入

贷:本年利润

主营业务收入属于哪个科目?

主营业务收入是属于收入类科目。

贷方表示实现的收入,借方表示冲销的收入或结转收入到本年利润的金额。

主营业务收入结转之后期末余额为0。

新法规下分期收款销售商品的会计处理采用分期收款销售方式下,企业已经发出,但尚未实现收入的产品、商品和物资,销售企业应按照合同约定先交付商品,货款以后分期收回,销售收入应按照合同约定的收款日期分期确认。

分期收款销售商品收入在会计处理与税务处理上存在一定的差异,我们一定要对两者有所区分。

相关规范及存在问题(一)税法的相关规定《增值税暂行条例实施细则》(以下简称增值税细则)第38条第(三)项规定:采用赊销和分期收款方式销售货物,纳税义务发生时间为书面合同约定收款日期的当天;无书面合同或书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;《企业所得税法实施条例》(以下简称所得税条例)第23条第(一)项规定,以分期收款方式销售货物的,按照合同约定的日期确认收入的实现。

消费税实施细则、营业税实施细则也有类似的规定。

(二)会计准则的相关规定《企业会计准则第14号——收入》及其指南都规定:企业销售商品采用分期收款等递延方式,实质上具有融资性质的,应当按照合同或协议价款的公允价值确定销售收入金额,应收合同或协议价款与公允价值之间的差额,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

财政部会计司编写的《企业会计准则讲解2008》(以下简称《讲解》),对具有融资性质的分期收款销售商品提出了如下会计处理规范:1.在分期收款销售商品的销售业务发生日,按合同或协议约定的含税价款确认长期应收款,按合同价款的公允价值确认销售收入,按长期应收款扣除增值税后的余额为计税销售额确认应交增值税的销项税额,按其差额确认“未实现融资收益”;同时结转销售商品的全部成本;2.分期收到货款时,首先按收到款项转销长期应收款,再按照采用实际利率法计算的各期实现的融资收益,转销未实现融资收益冲减当期财务费用;3.合同价款的公允价值,《讲解》提出应按未来现金流量现值或商品现销价格计算确定。

(三)税法规定与会计处理规范的解读和分析1.在分期收款销售商品的计税基础或销售额确认上,税收与会计上的规范相同或基本相同:(1)会计上以全部价款(不含增值税)而不是以会计确认的销售收入为基础计算增值税销项税额(以下简称销项税额),这一点上,会计与税收上的规范相同;(2)会计上,销售商品对利润的影响分为确认销售收入和确认融资收益两部分,这两部分的总和与税收上历次计入应纳税所得额(以下简称应税所得)的合计相等,这一点上,会计与税收上的规范应为基本相同,总体上不存在差异。

分期收款销售收入的确认案例概览2013年1月1日,J公司采用分期收款方式向Y公司销售一套大型设备,合同约定的销售价格为2000万元,分5次于每年12月31日等额收取。

该大型设备成本为1560万元。

在“现销”方式下,该大型设备的销售价格为1600万元。

J公司在收到款项时开具增值税专用发票,增值税税率为17%。

假设J公司每年会计利润为1亿元,企业所得税税率为25%。

请问:J公司的该笔分期收款销售应如何进行会计和税务处理?税会处理上是否会有区别?假设J公司于2014年1月1日获知公司在2014年及以后年度可享受15%的优惠所得税税率,在税率改变的情况下,J公司应如何进行账务及税务处理?案例分析根据企业会计准则,J公司的该笔分期收款销售会计上一次性确认收入,并按照公允价值1600万确定销售设备收入金额,合同约定的价款2000万与其公允价值1600万之间的差额,采取实际利率法进行摊销,计入当期损益。

税法上不管是所得税还是增值税,均按照合同约定的收款日期分期确认收入400万的实现,因此,税会处理存在时间性差异。

对分期收款方式销售货物而言,《企业会计准则--收入》规定,合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额,应收的合同或协议价款不其公允价值之间的差额,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

案例中现销一次性收取1600万,而5年分期收款共2000万,多出的400万实质上就是融资性质的利息收入,所以应按照1600万,而不是2000万确认收入,对两者间的差额比照金融资产计量的实际利率法进行摊销,计入当期损益。

《企业所得税法实施条例》第二十三条第一款规定,以分期收款方式销售货物的,按照合同约定的收款日期确认收入的实现。

《增值税暂行条例》第十九条第一款规定,销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。

【老会计经验】分期收款销售的企业所得税处理根据《企业会计准则第14号——收入》的规定和《企业所得税法实施条例》第二十三条第一款规定, 分期收款销售方式的会计处理与所得税处理存在以下三个方面的区别:一是确认收入的时间不同。

会计准则规定, 销售商品收入同时满足下列条件时, 就可以确认收入:企业将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的成本能够可靠地计量。

在符合上述实现销售的五项条件后, 以分期收款销售方式处理的产品在已经发出、货款尚未收到时, 可确认收入的实现。

税法确认收入的时间为合同约定的收款日期。

二是确认收入的项目不同。

会计确认的收入包括“商品销售收入”和“融资收益”(即利息收入)两个项目, 而税法只有“商品销售收入”一个项目。

三是确认的销售收入金额不同。

企业会计准则确认的收入金额是商品销售时的公允价值, 即未来现金流量的现值或当时商品的现销价。

而税法规定本期确认的收入为合同约定的本期应收款金额。

销售商品的全部收入为各期应收金额之和。

【例】2009年1月1日, 甲公司以分期收款方式向乙公司销售一台大型制氧机, 合同约定销售价为3000万元, 分3次于2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日支付货款, 即每年年末支付1000万元, 增值税的销项税额510万元于2009年1月1日一次付清。

该大型制氧机现销价款为2624.3万元(即按年利率7%分3年付款, 每年支付1000万元为所折算的年金现值)。

该制氧机的成本为2100万元。

甲公司在2009年1月1日商品发出时就开具了增值税专用发票, 并收到增值税销项税额510万元。

那么, 甲公司分期收款销售方式的会计处理为:2009年1月1日销售实现时的处理:借:长期应收款 3000 银行存款 510 贷:主营业务收入 2624.30 未实现的融资收益 375.70 应交税费——应交增值税(销项税额) 510借:主营业务成本 2100 贷:库存商品 21002009年12月31日即第一年年末收到货款1000万元时的会计处理:借:银行存款 1000 贷:长期应收款 1000同时, 计算应摊销和确认的融资收益183.70万元(2624.3×7%=183.70)冲销财务费用科目。

【税会实务】分期收款销售商品的会计核算摘要:企业分期收款销售商品是一种新兴的销售形式,在新、旧《企业会计准则》中对这种销售形式的会计核算方法存在一些差异,笔者通过两种会计核算方法的比较,发现这两种会计核算均存在一些不足,笔者认为应对分期收款销售商品会计核算方法再作一些调整,以达到很好的核算效果。

关键词:分期收款销售商品;账务处理;改进一、旧《企业会计准则》对分期收款销售商品的相关规定旧《企业会计准则》规定:在分期收款销售商品方式下,企业应按合同或协议约定的收款日期分期确认收入,同时按商品的全部销售成本与当期的收入占全部销售收入的比重的乘积,计算出本期应结转的销售成本。

二、现行《企业会计准则》对分期收款销售商品的相关规定现行《企业会计准则》规定:“分期收款销售商品,实质上具有融资性质的,应当按照应收的合同或者协议价款的公允价值确定收入金额。

应收合同或协议价款的公允价值,通常应当按照其未来现金流量现值或商品现值之间的差额,应当在合同或者协议期间内,按照应收款项的摊余成本与实际利率计算确定的金额进行摊销,冲减财务费用。

”即企业按应收合同或者协议的价款,借记“长期收款”科目,按应收合同或者协议价款的公允价值(折现值),贷记“主营业务收入”科目,按其差额,贷记“未实现融资收益”科目。

三、对旧《企业会计准则》对分期收款销售商品账务处理的分析(一)旧《企业会计准则》的合理性1.旧《企业会计准则》的相关规定比新《企业会计准则》的相关处理更加符合“收入”确定的条件。

根据《合同法》的有关规定,分期收款销售方式中,虽然商品所有权上的主要风险和报酬在商品交付时已经发生转移,但是从商品交付到合同或协议约定的收款日这段时期内,付款方的财务状况具有很大的不确定性。

时间逾长,款项收回的不确定性逾大。

因此,若在较长的收款期限条件下,收款方在发出商品时,是很难确定在下一个或下几个约定收款日是否满足“与交易相关的经济利益很可能流入企业”的收入确定条件。