第五节分振幅干涉-大学物理电子教案

- 格式:ppt

- 大小:789.00 KB

- 文档页数:15

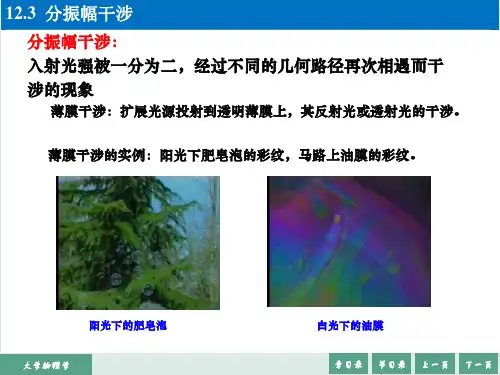

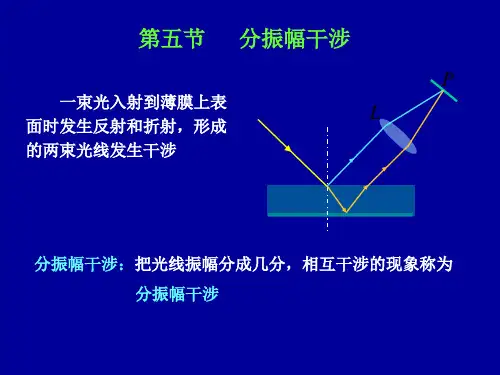

教学设计13:分振幅干涉【授课内容】:分振幅干涉【所在章节】:第十二章:光的干涉12.2:分振幅干涉【授课对象】:学校理工科专业本科学生(一年级下学期)【教学学时】:2学时一、学情分析(一)教材内容分析本节段内容是《大学物理》教材波动光学第十二章光的干涉中的内容,从教材特点看上一节分析了分波面杨氏双缝实验,通过干涉图样,总结了条纹规律,这一节分析分振幅干涉同样分析条纹规律特点,进而证明光是一种波。

(二)学生特征分析本节课授课对象是大学一年级学生,开设时间为大一下学期,前一章内容已学习了机械波,掌握了描述波特性的物理量对机械波的干涉和波的叠加原理有一定认识,上一节分析了分波面杨氏双缝实验,学生掌握了分析干涉现象的方法,从现象归纳规律,本节内容采类似的方法分析现象总结规律。

二、教学目标设计(一)知识与技能1、等厚干涉的条纹分析计算;2、劈尖干涉物理过程和条纹的分布特点;3、牛顿环物理过程和条纹的分布特点。

(二)过程与方法通过光的干涉与机械波干涉的类比,培养学生比较分析的能力和知识迁移的能力。

通过现象观察、知识回顾、课件演示等形式,培养学生知识理解运用和创新提高的能力。

(三)情感与价值观1、通过观察实验,培养学生实事求是的科学态度;2、通过分析劈尖干涉和牛顿环物理过程和条纹的分布特点,在学习中逐步培养学生知识的交叉融合,促进学生综合素质的全面提升。

三、教学内容设计(一)内容纲要1、等厚干涉2、劈尖干涉3、牛顿环(二)教学重点1、劈尖干涉以及条纹间距的影响因素2、牛顿环明暗条纹分布规律(三)教学难点条纹分布规律以及间距的影响因素四、教学策略分析(一)教学策略方法主要采用实验法、讲授法、并辅以提问法等教法,以观察实验和已有知识为基础研究本节内容。

1、实验法通过探究劈尖干涉牛顿环,观察光干涉的特点,通过演示条纹规律直观图,理解劈尖干涉牛顿环干涉。

2、知识迁移法通过已熟悉的机械波干涉以及分波面杨氏双缝干涉的内容,迁移到分振幅干涉的新情境中来,加强学生知识的迁移能力。

一、教学目标1. 理解光的干涉现象及其产生条件。

2. 掌握光的干涉现象的实验原理和实验方法。

3. 能够分析光的干涉条纹的分布规律。

4. 培养学生的观察能力、实验操作能力和科学思维方法。

二、教学内容1. 光的干涉现象及其产生条件。

2. 光的干涉实验原理和实验方法。

3. 光的干涉条纹的分布规律。

4. 光的干涉现象在光学中的应用。

三、教学重点1. 光的干涉现象及其产生条件。

2. 光的干涉实验原理和实验方法。

3. 光的干涉条纹的分布规律。

四、教学难点1. 光的干涉现象及其产生条件。

2. 光的干涉条纹的分布规律。

五、教学方法1. 讲授法:系统讲解光的干涉现象、产生条件、实验原理和实验方法。

2. 实验法:通过实验观察光的干涉现象,验证理论,加深理解。

3. 案例分析法:分析光的干涉现象在实际光学中的应用,提高学生的应用能力。

六、教学过程(一)导入1. 回顾光的波动性及其基本概念。

2. 提出问题:什么是光的干涉现象?干涉现象产生的原因是什么?(二)讲解光的干涉现象及其产生条件1. 解释光的干涉现象:频率相同、振动方向一致、相差恒定的两列光波在相遇区域出现稳定相间的加强区域和减弱区域的现象。

2. 讲解干涉现象产生条件:两列光波频率相同、振动方向一致、相差恒定。

(三)讲解光的干涉实验原理和实验方法1. 介绍杨氏双缝干涉实验:利用双缝将光束分成两束,产生相干光,观察干涉条纹。

2. 讲解实验步骤:搭建实验装置、调整实验参数、观察干涉条纹。

(四)讲解光的干涉条纹的分布规律1. 介绍干涉条纹的分布规律:明暗相间的条纹,亮纹间距与暗纹间距相等。

2. 分析干涉条纹间距与实验参数的关系:条纹间距与光波波长、双缝间距、双缝到屏的距离有关。

(五)案例分析1. 分析光的干涉现象在光学中的应用,如:光谱分析、光学仪器校准等。

2. 鼓励学生思考光的干涉现象在其他领域的应用。

(六)实验演示1. 演示杨氏双缝干涉实验,让学生观察干涉条纹。

2. 讲解实验过程中应注意的问题,如:实验参数的调整、实验现象的观察等。

教学目标 掌握惠更斯-菲涅耳原理;波的干涉、衍射和偏振的特性,了解光弹性效应、电光效应和磁光效应。

掌握相位差、光程差的计算,会使用半波带法、矢量法等方法计算薄膜干涉、双缝干涉、圆孔干涉、光栅衍射。

掌握光的偏振特性、马吕斯定律和布儒斯特定律,知道起偏、检偏和各种偏振光。

教学难点 各种干涉和衍射的物理量的计算。

第十三章 光的干涉一、光线、光波、光子在历史上,光学先后被看成“光线"、“光波”和“光子”,它们各自满足一定的规律或方程,比如光线的传输满足费马原理,传统光学仪器都是根据光线光学的理论设计的。

当光学系统所包含的所有元件尺寸远大于光波长时(p k =),光的波动性就难以显现,在这种情况下,光可以看成“光线”,称为光线光学,。

光线传输的定律可以用几何学的语言表述,故光线光学又称为几何光学。

光波的传输满足麦克斯韦方程组,光子则满足量子力学的有关原理。

让电磁波的波长趋于零,波动光学就转化为光线光学,把电磁波量子化,波动光学就转化为量子光学。

二、费马原理光线将沿着两点之间的光程为极值的路线传播,即(,,)0QPn x y z ds δ=⎰三、光的干涉光矢量(电场强度矢量E )满足干涉条件的,称为干涉光。

类似于机械波的干涉,光的干涉满足:222010*********cos()r r E E E E E ϕϕ=++-1020212cos()r r E E ϕϕ-称为干涉项,光强与光矢量振幅的平方成正比,所以上式可改写为:12I I I =++(1—1)与机械波一样,只有相干电磁波的叠加才有简单、稳定的结果,对非干涉光有:1221,cos()0r r I I I ϕϕ=+-=四、相干光的研究方法(一)、光程差法两列或多列相干波相遇,在干涉处叠加波的强度由在此相遇的各个相干波的相位和场强决定。

能够产生干涉现象的最大波程差称为相干长度(coherence length )。

设光在真空中和在介质中的速度和波长分别为,c λ和,n v λ,则,n c v νλνλ==,两式相除得n vcλλ=,定义介质的折射率为: c n v=得 n nλλ=可见,一定频率的光在折射率为n 的介质中传播时波长变短,为真空中波长的1n倍.光程定义为光波在前进的几何路程d 与光在其中传播的介质折射率n 的乘积nd .则光程差为(1)nd d n d δ=-=-由光程差容易计算两列波的相位差为21212r r δϕϕϕϕϕπλ∆=-=-- (1—2)1ϕ和2ϕ是两个相干光源发出的光的初相。

§12.2 杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉实验是1801年,英国人托马斯⋅杨首次从实验上研究了光的干涉现象,也是首次把光的波动学说建立在坚实的实验基础之上。

一、实验装置:单色平行光通过狭缝s 形成一列柱面波。

此面波又透过狭缝s 1和s 2后形成两列柱面波。

由惠更斯原理知,s 1和s 2可以看成为此两列波的波源。

这两列波在空间发生重叠而产生干涉,即在屏幕上出现明暗相间的条纹(平行于缝s 1和s 2)。

二、干涉条纹的分析:1.明暗条纹的条件光源s 发出波长为 λ 的色光。

波场中场点的干涉情况决定于该处两分振动的位相差。

(屏幕上任一点P 的光的振动由s 1和s 2传来的光的合成。

) 由s 1和s 2 “发出”的光振动同相。

( s 与缝s 1和s 2等距,s 1和s 2处于同一波面上。

) P 点光振动的位相差由s 1和s 2 到该处的路程差决定。

路程差: 在2r 上截取1r QP =,则Q S r r 212=-.在d D >>近似条件下,有P S P S 12||和P S Q S 21⊥,从而对 2cos 4cos 222000p p I I I I ϕϕ∆=∆+=, 求平均后,得:000214I I I I +=⨯=。

四、其他分波面干涉装置1.Fresnel 双面镜实验2.装置 S 点光源(或线光源,与两镜交线平行) M 1和M 2:镀银反射镜,夹角β很小。

两反射镜把 S 发的光分成两部分,可以看作是两个虚光源S 1和S 2发出的光。

相位分析:同一光源,利用两反射镜改变波阵面方向、是分波面。

∴有固定的位相差。

从两虚光源看,位相差为()p S p S 212-λπ。

条纹位置:可直接利用Young 双缝干涉的结果, 作代换:ββR R d d 2sin 2≈=→,R D D +→1。

得明纹位置:λβR RD K x 21+±=; 条纹间距:λβ+=∆R RD x 21。

结果分析:R D +1和R 量级相同,λ又很小,为使∆y 较大, ∴ β必须小。

四.实验测量及数据处理:1.用牛顿环测平凸透镜的曲率半径:已知纳光灯的波长λ=0.0000005893m由公式λ)(422n m D D R nm --=可以得到五个逐差得到的曲率半径值:得到凸透镜曲率半径的最终结果:R=0.87±0.02 m 2.干涉法测量薄膜膜厚:10条暗纹等厚干涉条纹的间距数据及其处理得到10条暗纹等厚干涉条纹的间距为:a=(1.30±0.03)*10-03 m条纹移动的距离数据及其处理条纹移动的距离为:b=(40.4±0.2)*10-03 m 由以上数据,由公式102⨯⨯=abd λ,得到薄片厚度d 的平均值为 d(avg)=9.14484E-05 影响系数Ca=0.07,Cb=0.002, 得到d 的不确定度为m Ub Cb Ua Ca Ud -062210*2.00)*()*(=+=可以得到,薄片厚度d 为:d=(9.1±0.2)*10-05 m五.讨论:1. 如果牛顿环中心是亮斑而不是暗斑,说明凸透镜和平板玻璃的接触不紧密,或者说没有接触,这样形成的牛顿环图样不是由凸透镜的下表面所真实形成的牛顿环,将导致测量结果出现误差,结果不准确。

2. 牛顿环器件由外侧的三个紧固螺丝来保证凸透镜和平板玻璃的紧密接触,经测试可以发现,如果接触点不是凸透镜球面的几何中心,形成的牛顿环图样将不是对称的同心圆,这样将会影响测量而导致结果不准确。

因此在调节牛顿环器件时,应同时旋动三个紧固螺丝,保证凸透镜和平板玻璃压紧时,接触点是其几何中心。

另外,对焦时牛顿环器件一旦位置确定后,就不要再移动,实验中发现,轻微移动牛顿环器件,都将导致干涉图样剧烈晃动和变形。

3. 如果读数显微镜的视场不亮,可以有三个调节步骤:一,整体移动显微镜,使反光镜组对准纳光灯;二,通过旋钮调节物镜下方的反光玻璃,使其成45度,正好将光线反射到牛顿环器件上;三,调节载物台下方的反光镜,是纳光灯的光线可以通过载物台玻璃照射到牛顿环器件。