人工智能初步教材分析

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:22

《初识人工智能》教案第一篇:《初识人工智能》教案初识进人工智能教学目标1、知识与技能目标:了解人工智能技术的发展和原理;初步接触人工智能技术在社会消费、生活中的一些运用;2、过程与方法目标:在体验智能信息工具软件的进程中,了解其基本任务原理,了解其实践运用价值,提高对人工智能的认识,及其对我们日常生活的影响;3、情感态度与价值观目标:通过感受人工智能的魅力,拓展到让机器为我们解决实际问题,激发学生对人工智能学科的浓厚兴趣。

通过对人工智能未来发展的展望,使学生看到人工智能广阔的发展前景,并对未来社会产生大胆假想,拓展学生的思维。

教学重点:对人工智能的初步了解及体验。

教学难点:如何客观认识人工智能技术的发展对人类社会的影响,树立正确的科学技术应用观。

教学手段:多媒体网络机房、课件、智能工具软件教学方法:任务驱动法、启发法课时安排:1课时教学过程:(一)创设情境导入新课教师活动:播放关于人工智能的视频提问:1、什么是智能?2、什么是人工智能?判断人工智能的条件是什么?学生活动:观看视频、阅读课本、分析思考、回答问题设计意图:引发学生的兴趣和热情。

给同学新奇感,顺利过渡到新课。

(二)初识人工智能学生:用自己的语言描述人工智能,产生对人工智能的模糊认识。

老师:人工智能是对人的智能的模拟,包括听、说、看、理解、思考、动作等的智能。

老师:人工智能在实际生活应用中非常广泛,大家能不能举举我们学习和生活中的例子?老师提示:比如模拟人看的智能的产品(扫描仪、手写板等),模拟人听的智能的产品(能语音识别的手机等),比如模拟人能思考的产品(人机对弈等),模拟人行为动作的产品(机器人)(教学BLOG网站给出提示图)老师引导:人之所以具有智能,是因为人能够接受获取信息—思考处理信息—给出思考的结果。

人工智能实质是对人的思维机理的模拟。

设计意图让学生用自己的语言描述,培养学生的自我学习、总结的能力让学生对人工智能的应用领域有简单的了解(三)合作体验教师活动:为了让大家更好地了解人工智能,我们让大家亲身体验一下人工智能的魅力。

苏科版六年级信息技术23《初识》说课稿一. 教材分析《初识》这一课是苏科版六年级信息技术教材的第23课。

本课的主要内容是让学生初步了解的基本概念、发展历程和应用领域。

教材通过生动的案例和图片,引导学生认识,感受的魅力。

同时,教材还介绍了的发展历程,让学生了解是如何一步步发展壮大的。

此外,教材还列举了在各个领域的应用,让学生明白已经渗透到我们生活的方方面面。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的信息技术基础,他们对计算机、网络等概念有了初步的了解。

但是,对于这一较为抽象的概念,学生可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,教师需要通过生动的案例和图片,让学生直观地感受,激发他们的学习兴趣。

同时,教师还要注意引导学生了解的发展历程,以及它在各个领域的应用,从而培养学生对的认知。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:让学生了解的基本概念、发展历程和应用领域。

2.过程与方法目标:通过观察、分析案例,让学生感受的魅力,提高他们的问题分析能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对的兴趣,使他们认识到对人类社会的巨大贡献,激发学生关注发展的热情。

四. 说教学重难点1.重点:的基本概念、发展历程和应用领域。

2.难点:让学生理解的本质,以及它在各个领域的具体应用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、小组讨论等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高他们的自主学习能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、网络资源等教学手段,为学生提供丰富的学习材料,帮助他们直观地了解。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示一个智能机器人案例,引发学生对的兴趣,进而导入新课。

2.讲授新课:分别讲解的基本概念、发展历程和应用领域。

在讲解过程中,结合生动的案例和图片,让学生直观地感受。

3.课堂互动:让学生分享自己了解的应用,互相交流学习。

4.小组讨论:分组让学生探讨在未来的发展趋势,以及它可能带来的挑战和机遇。

5.总结归纳:对本节课的内容进行总结,强调的重要性。

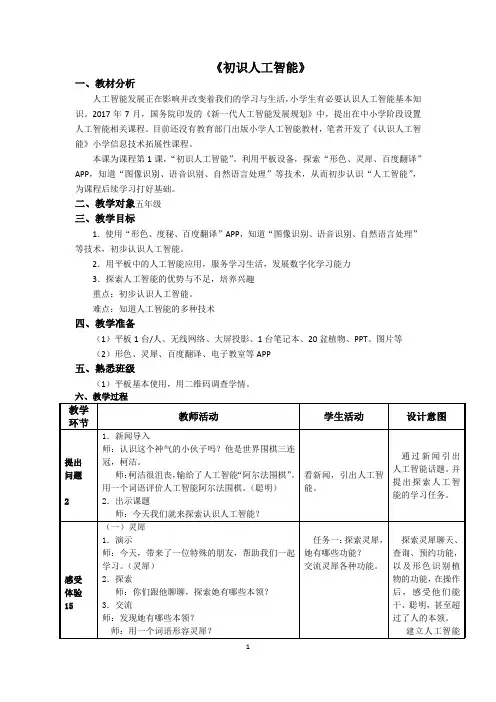

《初识人工智能》

一、教材分析

人工智能发展正在影响并改变着我们的学习与生活,小学生有必要认识人工智能基本知识。

2017年7月,国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中,提出在中小学阶段设置人工智能相关课程。

目前还没有教育部门出版小学人工智能教材,笔者开发了《认识人工智能》小学信息技术拓展性课程。

本课为课程第1课,“初识人工智能”。

利用平板设备,探索“形色、灵犀、百度翻译”APP,知道“图像识别、语音识别、自然语言处理”等技术,从而初步认识“人工智能”,为课程后续学习打好基础。

二、教学对象五年级

三、教学目标

1.使用“形色、度秘、百度翻译”APP,知道“图像识别、语音识别、自然语言处理”等技术,初步认识人工智能。

2.用平板中的人工智能应用,服务学习生活,发展数字化学习能力

3.探索人工智能的优势与不足,培养兴趣

重点:初步认识人工智能。

难点:知道人工智能的多种技术

四、教学准备

(1)平板1台/人、无线网络、大屏投影、1台笔记本、20盆植物、PPT、图片等

(2)形色、灵犀、百度翻译、电子教室等APP

五、熟悉班级

(1)平板基本使用,用二维码调查学情。

六、教学过程。

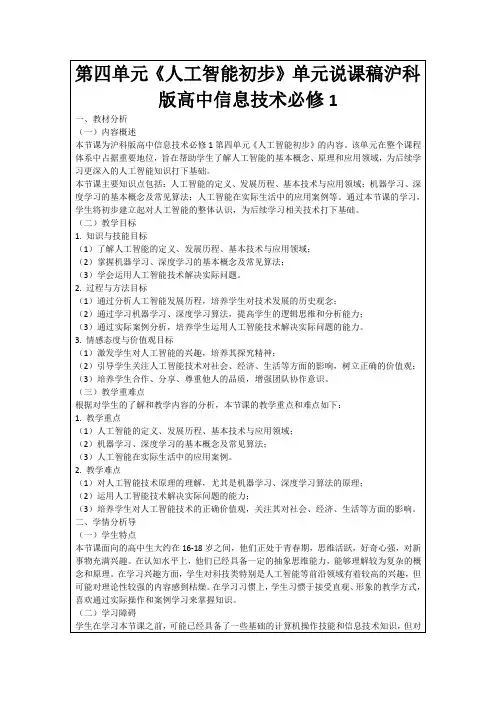

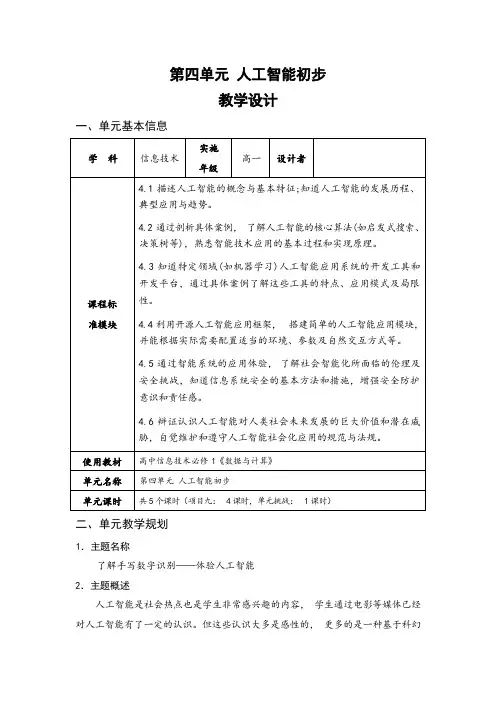

第四单元人工智能初步教学设计一、单元基本信息二、单元教学规划1.主题名称了解手写数字识别——体验人工智能2.主题概述人工智能是社会热点也是学生非常感兴趣的内容,学生通过电影等媒体已经对人工智能有了一定的认识。

但这些认识大多是感性的,更多的是一种基于科幻色彩的认识,学生对生活中普通的人工智能应用往往并不了解。

因此,将生活中常见的“手写数字识别”这个看似简单的应用作为项目,有利于学生认识人工智能技术的普遍性,同时感受人工智能的巨大价值,关注人工智能对社会发展的影响,并初步形成积极、安全使用人工智能技术的观念,发展信息社会责任。

此外,通过学习手写数字识别项目,学生进一步学习人工智能的兴趣有可能被激发,有兴趣的学生后续还可以继续学习选修课内容。

3.主题学情分析本节课面对的教学对象是高中一年级的学生,对知识的获取已经开始由感性认识提升到理性认识,已经具有一定的研究能力,探究新知的欲望也比较强烈。

在日常的学习和生活中,也或多或少的接触过人工智能技术的应用,对这项技术充满好奇。

但是,他们对人工智能的了解更多的停留在日常学习和生活中的所见所闻,对人工智能的起源、概念以及机器学习缺乏系统的理解。

所以本单元将从宏观到微观带领学生体验人工智能。

4.开放性学习环境软硬件环境:网络机房、电子教室、手写板、python、opencv 等软件。

教学素材:教学课件、教学网页、教学视频等。

5.单元学习目标通过本单元的学习,使学生:(1)了解什么是人工智能及机器学习。

(2)了解人工智能的发展。

(3)认识人工智能对社会的作用及影响。

(4)了解机器学习的一般过程。

6.单元教学内容分析本项目的教学目的是让学生通过了解手写数字识别的核心技术机器学习,感受人工智能技术。

学生通过了解人工智能和机器学习的含义、应用及作用,提升对人工智能技术作用的认识,发展信息社会责任;学生通过使用Python 及其第三方工具进行手写数字识别学习过程的体验,在完成项目的过程中了解人工智能解决问题的思想方法,促进计算思维的形成与发展。

3.5《人工智能》一、教材分析选自浙教版《信息技术基础》第三章第五节。

本节课包含语音识别、汉字识别、机器翻译和自然语言处理等内容,教师在指导学生使用这些智能信息处理软件时,应该对教科书上提供的一些初步和浅显的原理做介绍。

通过体验几个人工智能具体应用的例子,体会人工智能的独特魅力,了解其应用价值。

二、学情分析高一年级学生已经具备了一定的计算机使用经验,但大多数都是常用工具软件以及网络应用,对于信息智能处理工具软件的使用,可能个别学生已经具有一定的使用经验,例如语音输入等,但教学中还是以注重“启蒙,兴趣培养”为主。

三、核心素养与德育目标1、会灵活运用多种方式智能化工具加工信息,并理解其具体工作原理及应用价值。

2、能客观评价信息智能处理给学习和生活带来的变化,感受信息智能处理的魅力,激发学习探索人工智能知识的热情和愿望。

3、了解智能信息处理的实际应用价值,对人工智能产生的新观念和新事物,要有积极学习的态度。

四、重点难点教学重点:会灵活运用多种方式智能化工具加工信息,并理解其具体工作原理及应用价值。

教学难点:通过各种实践体验,了解其基本工作过程。

五、教学过程活动体验一、人脸识别实践体验一:人脸识别的工作过程通过用签到机让学生采集人脸,了解识别的过程。

日常生活中模式识别的应用有哪些?语音识别通过观看短片,让同学们讨论,这位司机为什么没有成功?模式识别的工作原理体验人脸识别机,了解其工作过程观看视频,并思考为什么司机没有拨打成功。

让学生理解人脸识别的工作过程。

并了解模式识别的应用,讲解模式识别的工作原理活动二的目的在于引导学生有目的地体验,通过分析、讨论,进而认识到人机翻译的异同。

二、机器翻译实践体验二:让电脑给我们当翻译助手使用百度在线翻译把中文句子翻译成英语,然后再将英文句子翻译成中文,并与原来的中文句子进行对照,分析翻译的准确程度。

登陆百度在线翻译网站:思考:翻译过程中常见语句和复杂语句的翻译准确吗?知识拓展:介绍搜狗正式推出了这个基于语音交互引擎“知音”的实时翻译技术。

人工智能初步全套教案【篇一:教案】一、课程性质信息技术既是一个独立的学科分支,又是所有学科发展的基础。

信息技术既是一个重要的技术分支,又已经深化为改造人类生产与生活方式的基本手段。

信息技术因信息交流需要而产生和发展,信息技术的进步又扩展了信息交流的时间与空间。

文化形成和发展的最本质要求是交流,随着信息技术越来越广泛地渗透到教育、经济和政治等领域,席卷全球的信息文化业已形成,并推动着全社会的“文化重塑”,推动着社会的发展。

从社会发展的现实出发,在普通高中设立信息技术科目,为培养适应信息社会未来公民奠定基础,是我国在全球性信息化建设竞争进程中,抓住机遇,赶上世界发展的步伐,抢占制高点的必要保证。

高中信息技术课程以提升学生的信息素养为根本目的。

信息技术课程不仅使学生掌握基本的信息技术技能,形成个性化发展,还要使学生学会运用信息技术促进交流与合作,拓展视野,勇于创新,提高思考与决策水平,形成解决实际问题的能力和终身学习的能力,明确信息社会公民的权利与义务、伦理与法规,形成与信息社会相适应的价值观与责任感,为适应未来学习型社会提供必要保证。

高中信息技术课程的性质表现如下。

(一)基础性高中信息技术课程的基础性表现在,它是信息技术在各个学科中应用乃至全部教育活动的基础,是学生在今后工作与生活中有效解决问题的基础,是学生在未来学习型社会中自我发展、持续发展的基础。

(二)综合性高中信息技术课程的综合性表现在,其内容既包括信息技术的基础知识,信息技术的基本操作等技能性知识,也包括应用信息技术解决实际问题的方法,对信息技术过程、方法与结果评价的方法,信息技术在学习和生活中的应用,以及相关权利义务、伦理道德、法律法规等。

(三)人文性高中信息技术课程的人文性表现在,课程为实现人的全面发展而设置,既表现出基本的工具价值又表现出丰富的文化价值,既有恰当而充实的技术内涵,又体现科学精神,强化人文精神。

二、课程的基本理念(一)提升信息素养,培养信息时代的合格公民信息素养是信息时代公民必备的素养。

苏科版六年级信息技术23《初识》教学设计一. 教材分析《初识》是苏科版六年级信息技术第23课的内容。

本课的主要任务是让学生了解的定义、发展历程和应用领域,以及简单的算法。

教材通过生动的案例,让学生感受的魅力,激发学生对的兴趣和好奇心。

教材内容丰富,既有理论知识,又有实践操作,适合学生进行自主学习和合作探究。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的信息技术基础,对计算机和网络有较强的兴趣。

但是,对于这一概念,学生可能比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解的基本概念,并通过案例让学生感受的实际应用。

此外,学生可能对编程有一定的恐惧心理,因此在教学过程中要注意激发学生的学习兴趣,降低编程难度,让学生在轻松愉快的氛围中学习。

三. 教学目标1.知识与技能:了解的定义、发展历程和应用领域,掌握简单的算法。

2.过程与方法:通过案例分析,培养学生运用信息技术解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对的兴趣和好奇心,培养学生的创新精神和团队合作意识。

四. 教学重难点1.重点:的定义、发展历程和应用领域。

2.难点:简单的算法。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生动的案例,让学生感受的魅力,激发学生的学习兴趣。

2.任务驱动法:引导学生运用信息技术解决实际问题,培养学生的实践能力。

3.合作学习法:鼓励学生分组讨论,共同完成任务,培养学生的团队合作意识。

六. 教学准备1.教学课件:制作课件,内容包括的定义、发展历程、应用领域和简单的算法。

2.案例素材:收集与相关的案例,用于教学演示和练习。

3.编程环境:准备编程软件,让学生在课堂上进行实践操作。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示的定义,让学生初步了解本课的内容。

通过提问方式引导学生思考:什么是?有哪些应用领域?2.呈现(15分钟)展示的发展历程,让学生了解的发展趋势。

同时,呈现一些与生活密切相关的应用案例,如语音识别、人脸识别等,让学生感受的魅力。

人工智能初步教学计划第一篇:人工智能初步教学计划人工智能初步教学计划1教学指导思想:人工智能技术是当前信息技术应用发展的热点之一。

与一般的信息处理技术相比,人工智能技术在求解策略和处理手段上具有独到之处。

“人工智能初步”模块介绍了人工智能的基本概念和人工智能领域内容易为高中学生所理解和掌握的部分内容,是选修模块。

本模块教材根据教育部普通高中技术领域课程标准(信息技术部分)编写,教材以知识引领活动、穿插工具支持、评估配合为编写思路,从解决学生日常学习生活中的实际问题入手,运用信息获取、加工、管理、表达与交流的基本方法,在主题活动、探究性学习等形式的学习过程中逐步提升学生的信息素养,从而实现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面的培养目标。

2教学目标:通过本模块的学习,学生能描述人工智能的基本概念,会使用一种人工智能语言解决简单问题,把握其基本特点;能利用简易的专家系统外壳开发简单的专家系统;知道人工智能对人类学习、生活的影响;通过感受人工智能技术的丰富魅力,增强对信息技术发展前景的向往和对未来生活的追求。

3教材分析:本书内容体现了活动引领、任务驱动主导思想,每个单元的前几节的教学内容都不同程度在为最后一节综合性的活动作准备,前两个单元又是第3单元的铺垫;同时,评价教学效果的方式也与传统的教学评1 价方式不同,而是请学生们参与评价;因此,学生的积极参与是完成该门课程教学目标的关键因素。

在执行新课程计划中,开发利用校内外的一切课程资源,来丰富教学内容。

4重点难点:通过对人工智能的含义及发展历程的理解、对人工智能诸多应用领域的体验,感受人工智能的无穷魅力以及它服务于人类社会的价值。

教师应将教学重点放在引导学生如何去“体会”、“好奇”、“喜欢”这门科学,了解本学科与其他学科研究问题、解决问题的方法的新、特之处,拓展学生思维。

同时,在教学中教师应注意解决以下几个问题:1、使学生科学理解人工智能的含义。

《人工智能初步》教学设计(function() {var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2);document.write('');(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({id: "u3686515",container: s});})();● 学习内容分析人工智能是通过智能机器延伸,增强人类改造自然和治理社会能力的新兴技术。

近年来,人工智能技术已经被广泛应用于各行各业,并将在信息社会中发挥越来越重要的作用。

人工智能诞生之初,以逻辑表达和启发式搜索算法为代表;20世纪80年代初,由于专家系统和神经网络技术的新进展,人工智能的浪潮再度兴起;当前,机器学习成为实现人工智能的主流方法,具体包括监督学习、无监督学习和强化学习三种方式。

● 学习者分析本课的学习对象是高一学生,其对知识的获取已经开始由感性认识提升到理性认识,已经具有一定的研究能力,喜欢新鲜事物。

在日常的学习和生活中,他们或多或少地接触过人工智能技术的应用。

但是,他们对人工智能的了解更多停留于日常学习和生活中的所见所闻,对人工智能的原理及人工智能的实现方法知之甚少,运用人工智能方法解决问题的意识不足、能力较弱。

● 学习目标(1)了解什么是人工智能,知道人工智能的典型应用。

(2)理解人工智能技术的核心是机器学习。

(3)掌握监督学习、无监督学习和强化学习的基本工作原理。

(4)了解机器学习中的KNN算法、聚类算法。

● 教学重点与难点监督学习、无监督学习和强化学习的基本工作原理。

● 教学过程1.初探尊容:人工智能与机器学习观看人工智能宣传片(如图1所示),关注视频中人工智能的具体应用。

学生讨论:①人工智能的具体应用:指纹解锁、计算机博弈、智能机器人、智能家居等。

②在这些应用中,人工智能是如何解决问题的?人脸识别:根据输入的照片,判断照片中的人是谁。