小鼠骨髓中嗜多染红细胞(PCE)微核实验简介-推荐下载

- 格式:pdf

- 大小:191.46 KB

- 文档页数:3

小鼠骨髓多染红细胞微核实验目的和意义微核试验用于检测受试物在哺乳动物所引起的染色体或原红细胞有丝分裂器损伤,以确定该受试物有无诱变性。

通过本次实验学习和掌握小鼠骨髓多染红细胞微核测定方法。

原理正常细胞的有丝分裂的分裂中期,染色体均匀地排列在赤道板附近,到分裂后期便分成两份,分别向两极移动,并在末期分别形成两个子细胞的核。

如果由于某种化学物质的作用而使分裂期的细胞染色体受到损伤,在中期就会观察到染色体断裂,在进入分裂后期时,这种断片落后于向两极移动的染色体而滞留在赤道板附近,当其它染色体分别形成子细胞核时,这些落后的断片便独立形成微核,如果纺锤体功能受损,也可产生微核。

由上可见,微核的出现和染色体畸变有密切相关性,同时微核的观察是在细胞的间期,不必分析中期相,这比分析染色体畸变要方便一些。

进行骨髓细胞微核分析一般观察红细胞,记数嗜多染红细脑中微核出现率。

器材与试剂1、器材载玻片、推片、血细胞计数器、滴管、注射器、解剖剪、镊子、止血钳、晾片架、滤纸、电吹风机、染色缸、研钵、恒温水浴箱、光学生物显微镜(或荧光显微镜)。

2、试剂小牛血清;甲醇;吉姆萨储备液:将1g 吉姆萨倒入研钵内,加入少许甘油混合研细,分次倒入剩余的甘油至66ml,转移到烧杯内(或试剂瓶内)。

放入55~60℃水浴中并不断搅动至2h。

取出冷却后加入60ml甲醇,混匀后置室温,2~3周后过滤,保存于棕色瓶内备用(存放时间越长染色效果越好)。

吉姆萨染色液:实验前取吉姆萨储备液与磷酸盐缓冲液(pH 6.8)1 : 9混匀。

磷酸盐缓冲液(pH 6.8)阳性对照物:环磷酰胺。

操作步骤一、试验动物及处理1、动物的选择:选用小鼠,每组10只动物,雌雄各半。

小鼠体重在18~20g,7~12w。

2、染毒途径:采用腹腔注射给药。

3、剂量选择:环磷酰胺按50mg/kg剂量染毒,同时设立阴性对照(空白对照)。

4、染毒次数和取样时间:采用30h给药法,即两次给药间隔24h,在第二次给药后6h处死动物采集骨髓。

实验三小鼠骨髓细胞微核试验实验三:小鼠骨髓细胞微核试验一、实验目的本实验旨在通过观察小鼠骨髓细胞微核率的变化,了解并评估骨髓细胞受到的损伤程度,为进一步研究生物样品中的毒性物质及其潜在危害提供依据。

二、实验原理微核试验是一种检测染色体畸变的快速、敏感的方法,常用于评价各种因素对机体的遗传毒性。

微核是由染色体的片段或整个染色体在细胞分裂后期或末期未能进入子代细胞核而形成的,因此微核率的高低可反映细胞染色体受损的程度。

骨髓细胞微核试验常用于检测体内外接触毒物的程度及检测药物的遗传毒性。

三、实验步骤1.选取健康的成年小鼠,进行试验前处理,包括脱毛、称重等。

2.对小鼠进行腹腔注射或口服给予不同剂量的待测毒物。

3.分别于24小时、48小时和72小时三个时间段采集小鼠骨髓细胞,制备骨髓细胞涂片。

4.对涂片进行染色处理,以便观察和计数。

5.在显微镜下观察每个涂片,记录微核数并计算微核率。

6.统计分析数据,对比不同剂量组与对照组的微核率差异。

7.根据实验结果,评估待测毒物的遗传毒性及对骨髓细胞的损伤程度。

四、实验结果与数据分析经过对小鼠骨髓细胞微核率的观察和计数,我们得到了不同剂量组与对照组的微核率数据。

通过对比分析,我们发现随着待测毒物剂量的增加,小鼠骨髓细胞的微核率也逐渐升高。

这表明待测毒物具有明显的遗传毒性,能够导致骨髓细胞的损伤。

为了更直观地展示实验结果,我们可以使用柱状图或折线图来表示不同剂量组与对照组之间的微核率差异。

通过观察图表,可以清楚地看到随着毒物剂量的增加,微核率也逐渐升高。

这进一步证实了待测毒物的遗传毒性和对骨髓细胞的损伤作用。

五、实验结论通过本实验,我们得出以下结论:1.待测毒物具有明显的遗传毒性,能够导致小鼠骨髓细胞的损伤。

2.随着待测毒物剂量的增加,小鼠骨髓细胞的微核率也逐渐升高。

3.实验结果提示,待测毒物可能对机体产生一定的危害作用,需要进一步研究其对人体健康的潜在影响。

4.微核试验作为一种快速、敏感的检测方法,可用于评估生物样品中的毒性物质及其潜在危害。

小鼠骨髓多染红细胞微核试验实验原理微核是由细胞分裂末期滞留的染色体片段或整条迟滞的染色体在分裂间期的子代细胞浆内形成的游离团块物质。

微核实验作为细胞遗传损伤的标志之一,可用于染色体断裂剂和纺锤体损伤剂的检测。

当骨髓成红细胞发展成为红细胞时,主核排除,成为多染红细胞,这些细胞保持其碱性约24小时,然后成为正染红细胞,并进入外周血中。

在主核排出时,已形成的微核可留在胞浆中。

由于这些细胞没有主核,便于观察微核。

观察并计数多染红细胞中的微核,可反映染色体断裂和纺锤体损伤情况。

本次试验的检测终点为染色体损伤。

一、实验动物健康的成年ICR小鼠50只,体重18-22g,每组10只,雌雄各半,随机分组。

二、试剂与其器材40%工业久效磷,环磷酰胺,PH6.8的小牛血清,甲醇,PH6.8的磷酸缓冲液,Giemsa 染液;注射器、小鼠灌胃针头、动物秤、剪刀、镊子、纱布、载玻片、染色盘、染色架、固定用染色缸、显微镜。

三、试验方法1.实验动物:采用配伍组设计法对小鼠进行分组。

每组10只,共5组。

2.剂量分组:设置阳性对照及阴性对照组。

阳性对照物采用120mg/kg环磷酰胺,阴性对照物采用蒸馏水。

此外设计三个剂量组,分别为高中低剂量组。

通常取受试物LD50的1/2,1/4,1/8等剂量。

剂量分别为13.2mg/kg,6.6mg/kg,3.3mg/kg。

3.染毒途径:经口灌胃染毒。

4.染毒次数及骨髓采样时间:一次染毒,24小时后取样测定。

5.取材:按照上述步骤染毒24小时后,颈椎脱臼处死动物,仔细剥离并取下一侧后肢股骨。

用纱布擦净碎肉,减去股骨两端,露出骨髓腔,用注射器吸取少量小牛血清冲洗骨髓腔数次,冲洗物滴在玻片上。

6.制片:蘸取骨髓液,推片3张,干燥后取其中较好的两张用甲醇固定5分钟。

7.染色:用1:9的Giemsa-磷酸缓冲液(PH6.8)染色约10-15分钟,自来水冲洗后,自然干燥。

8.镜检:每只小鼠选择一张染色最成功的片子,在低倍镜下观察染色及分散情况。

院系:理学院专业:农药学学号:0931******* 姓名:王熠实验四:小鼠骨髓细胞微核试验1、实验目的通过检测哺乳动物骨髓细胞中嗜多染红细胞(PCE)的微核出现率,间接反映骨髓细胞染色体畸变发生率的高低,从而判断受试动物是否具有致突变作用。

主要用于测试干扰细胞有丝分裂的物质。

2、实验原理微核可以出现在多种细胞中,但在有核细胞中较难与正常核的分叶及核突出物相区别。

红细胞在成熟之前最后一次分离后数小时可将主核排出,但微核仍保留于PCE细胞中,因此可通过计数PCE细胞中的微核来判断受试物的致突变作用。

3、实验材料3.1实验动物7~12周龄健康小鼠,体重20~30g,10只,雌雄各半。

3.2试剂小牛血清(灭活);甲醇;姬姆萨染色液:磷酸盐缓冲液(pH6.8):丝裂霉素C。

3.3器材生物显微镜、恒温水浴箱、解剖剪、镊子、止血钳、注射器、灌胃针头、载玻片、玻璃染色缸、塑料吸瓶、吸管、乳钵、干净纱布、滤纸等。

4、操作步骤4.1试剂的配制4.1.1小牛血清(灭活)小牛血清滤菌后置于56℃恒温水浴保温30 min进行灭活。

4.1.2磷酸盐缓冲液(pH 6.8)1/15mol/L磷酸氢二钠溶液:磷酸氢二钠(Na2HPO4) 9.47 g溶于1000ml蒸馏水中;1/15mol/L磷酸二氢钾溶液:磷酸二氢钾(KH2PO4) 9.07g溶于1000ml蒸馏水中;1/15mol/L磷酸氢二钠溶液50ml与1/15mol/L磷酸二氢钾溶液50ml混合即可。

4.1.3姬姆萨染色液将Giemsa染料和少量甲醇于乳钵里仔细研磨,再加入甲醇至375 ml,待完全溶解后,再加入125ml甘油,混合均匀。

置37℃恒温箱中保温48h。

保温期间振摇数次,促使染料的充分溶解。

取出过滤,即为姬姆萨储备液,两周后可使用。

实验前取姬姆萨储备液与磷酸盐缓冲液(pH 6.8)1 : 9混匀,即可。

4.2实验动物的处理步骤如下:(1)给药根据急性LD50,选用使动物出现中毒,但不引起动物死亡的剂量,受试小鼠腹腔注射丝裂霉素C1.5~2mg/kg(2)骨髓细胞液的制备在给与受试物6h后,小鼠脱颈椎处死,打开胸腔,沿着胸骨柄与肋骨交界处剪断,剥掉附着其上的肌肉,用滤纸擦干血污(3)PCE及微核的观察涂片在洁净的玻片一端滴小牛血清1滴,横向剪开胸骨,暴露骨髓腔,然后用止血钳挤出骨髓液至血清中,混匀,推片(长度约2~3cm),在空气中晾干(一般以两节胸骨髓液涂一张片子为宜)固定将干燥的涂片置甲醇液中固定5~10min,取出晾干染色固定好的涂片放入姬姆萨应用液中染色15~30min,蒸馏水冲洗,干燥镜检先在低倍镜下观察,选择分布均匀,染色较好的视野,然后换到油镜下观察计数。

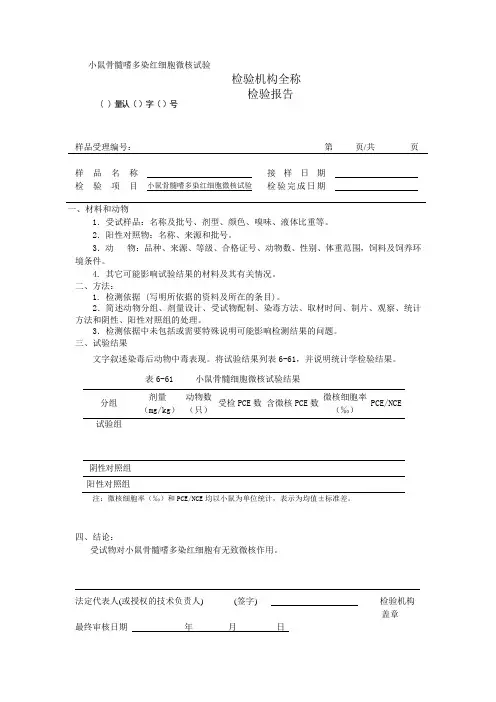

小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验

检验机构全称

检验报告

样品受理编号:第页/共页

样品名称接样日期

检验项目小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验检验完成日期

一、材料和动物

1.受试样品:名称及批号、剂型、颜色、嗅味、液体比重等。

2.阳性对照物:名称、来源和批号。

3.动物:品种、来源、等级、合格证号、动物数、性别、体重范围,饲料及饲养环境条件。

4. 其它可能影响试验结果的材料及其有关情况。

二、方法:

1. 检测依据 (写明所依据的资料及所在的条目)。

2.简述动物分组、剂量设计、受试物配制、染毒方法、取材时间、制片、观察、统计方法和阴性、阳性对照组的处理。

3.检测依据中未包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、试验结果

文字叙述染毒后动物中毒表现。

将试验结果列表6-61,并说明统计学检验结果。

表6-61 小鼠骨髓细胞微核试验结果

分组

剂量

(mg/kg)

动物数

(只)

受检PCE数含微核PCE数

微核细胞率

(‰)

PCE/NCE

试验组

阴性对照组

阳性对照组

注:微核细胞率(‰)和PCE/NCE均以小鼠为单位统计,表示为均值±标准差。

四、结论:

受试物对小鼠骨髓嗜多染红细胞有无致微核作用。

法定代表人(或授权的技术负责人) (签字) 检验机构

盖章

最终审核日期年月日

( ) 量认()字()号。

实验三小鼠骨髓细胞微核试验一、实验目的通过本次实验,学习和掌握小鼠骨髓多染红细胞(PCE)微核测定方法。

二、实验原理微核试验是用于染色体损伤和干扰细胞有丝分裂的化学毒物的快速检测方法。

微核是指存在于细胞中主核之外的一种颗粒,大小相当于细胞直径的1/20~1/5,呈圆形或杏仁状,其染色与细胞核一致,在间期细胞中可以出现一个或多个。

一般认为微核是细胞内染色体断裂或纺锤丝受影响而在细胞有丝分裂后期滞留在细胞核外的遗传物质。

所以,微核试验能检测化学毒物或物理因素诱导产生的染色体完整性改变和染色体分离改变这两种遗传学终点。

微核可以出现在多种细胞中,但在有核细胞中较难与正常核的分叶及核突出物相区别。

由于红细胞在成熟之前最后一次分离后数小时可将主核排出,而仍保留微核于PCE细胞中,因此通常计数PCE细胞中的微核。

三、器材与试剂1、器材手术刀、手术剪、无齿镊、小型弯止血钳、干净纱布、带橡皮头吸管、台式离心机、刻度离心管、晾片染、电吹风机、玻璃蜡笔、玻璃染色缸、2ml注射器及针头、载玻片及推片、定时钟、带油镜头显微镜、细胞计数器。

2、试剂-甲醇(分析纯)、甘油(分析纯)、小牛血清、生理盐水、Giemsa储备液(取Giemsa染料lg,甘油66m1,甲醇60ml。

先将染料置于研钵内,加入少量甘油混合研细,再分次倾人剩余的甘油继续研磨,然后转移至烧杯内,盖上玻璃表面皿,置60oC水浴2h,取出待冷却后加入甲醇,混合静置2周后,过滤于棕色瓶内,存放阴凉处。

该储备液存放的时,间越长,染色效果越好。

临用时用pH6.8的磷酸盐缓冲液配制为10%的应用液)、pH6.8的磷酸盐缓冲液。

(1)1/15mol/L磷酸二氢钾(KH2PO4)溶液:称取分析纯KH2PO49.06g,用蒸馏水溶解并定容至1000ml。

(2)1/15mol/L磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶液:称取分析纯Na2HPO49.45g/kg或Na2HPO42H2011.87g;Na2HPO47H2017.87g;Na2HPO412H2023.88g)用蒸馏水溶解并定容至1000ml。

抗生素89—07小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验

黄正南

【期刊名称】《中国抗生素杂志》

【年(卷),期】1997(22)5

【摘要】用小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验,检查抗生素89-07的遗传效应,根据小鼠LD50,选择10,20,40mg/kg三个剂量组,一次静脉给予。

给药24h时采样制作标本。

镜检结果经统计表明三个剂量组与阴性对照组相比嗜多染红细胞微核无明显增加。

【总页数】2页(P382-383)

【作者】黄正南

【作者单位】国家医药管理局上海医药工业研究院

【正文语种】中文

【中图分类】R978.12

【相关文献】

1.参菊浙贝汤对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验的影响 [J], 卢栋;莫小芳;张亮;饶

伟源;覃良

2.参菊浙贝汤对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验的影响 [J], 卢栋;莫小芳;张亮;饶

伟源;覃良;

3.N,O-羧甲基壳聚糖对小鼠骨髓嗜多染红细胞的微核试验 [J], 张萍;江善祥;万荣

峰

4.亚硒酸钠小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验研究 [J], 李元新;刘来利;王必成;张鹏

岳

5.丝裂霉素C诱发小鼠外周血嗜多染红细胞、正染红细胞以及骨髓嗜多染红细胞微核率的比较 [J], 黄建;曹佳;杨录军;周利军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小鼠骨髓中嗜多染红细胞(PCE)微核实验简介

微核(micronucleus),与染色体损伤有关,是染色体或染色单体的无着丝点断片或纺锤丝受损而丢失的整个染色体,在细胞分裂后期遗留在细胞质中,末期之后,单独形成一个或几个规则的次核,包含在子细胞的胞质中,比主核小,故称微核。

故微核试验能检测化学毒物或物理因素诱导产生的染色体完整性改变和染色体分离改变这两种遗传学终点。

实验目的

1.学习和掌握小鼠骨髓嗜多染红细胞(PCE)微核测定方法

2.了解细胞染色体损伤情况,掌握检测断裂剂和部分非整倍体致突

变剂的测定方法

3.进一步熟练制片和镜检操作

器材与试剂

1.器材

手术剪、无齿镊、小型弯止血钳、载玻片、玻璃染色缸、定时钟、晾片架、显微镜(带油镜)、注射器及针头、干净纱布、乳头吸管、玻璃铅笔、电吹风机

2.试剂

甲醇、Giemsa储备液、磷酸盐缓冲液(PH6.8)环磷酰胺

操作步骤

1.试验动物及处理

(1)动物选择:一般选用大小鼠,小鼠最常用,18-20g,每组10只,雌雄各半。

(2)染毒途径:根据研究目的或受试物性质不同,原则上可尽量采用人类接触受试物的途径:通常采用灌胃法和腹腔注射。

(3)染毒次数:多次染毒法(每天染毒一次,连续4天,第五天取样)或两次染毒法(处死前30h+处死前6h)

(4)剂量及对照选择据受试物的LD50,以1/2LD50为最高剂量组,下设3-4个剂量组。

同时设立阳性(环磷酰胺)和阴性对照

(溶剂组)

2.骨髓细胞制片和涂片:最后一次染毒后,在确定时间脱颈椎处死

动物,迅速剪取其胸骨,剔去肌肉,用干净纱布擦拭,剪去每节骨骺端,用小型弯止血钳挤出骨髓液,点在载玻片一端预先滴好的一滴小牛血清中。

混匀后推片。

长度为2-3cm。

3.固定:将推好晾干的骨髓片放入染色缸中,用甲醇固定15min,取

出晾干。

4.染色:Giemsa应用液染色15min.冲洗染色液,晾干。

5.观察计数:先以低倍镜、高倍镜粗检,选择细胞分布均匀、疏密

适度、形态完整、染色良好的区域,再在油镜下按一定顺序进行PCE和微核计数。

PCE细胞呈灰蓝色、成熟红细胞呈橘黄色。

微核多数为圆形,边缘整齐,嗜色性与核质一致,呈紫红色或蓝紫色。

PCE细胞中微核多为一个,也可有两个或以上微核,此时仍按有微核的PCE计算。

计算微核率即1000个细胞中含微核的PCE数。

同时考虑200

个细胞中PCE与NCE的比值。

(可作为细胞毒性指标:0.6-1.2正常;

<0.1表明PCE形成收到严重抑制;<0.05受试物剂量过大,结果不

可靠)

结果评价

1. 结果分析指标为微核率

2.评价:微核实验阳性的两个判断标准为:微核率有明显的剂量反

应关系;至少在某一剂量能显示出可重复的并与对照组比较具有统计学意义的阳性反应。

注意事项

1.防止小牛血清污染

2.胸骨须擦拭干净,以免影响结果。

3.涂片不要过厚或过薄。

4.选择分布均匀、疏密适度、形态完整、染色好的区域镜检。

由

低倍镜到高倍镜,并按一定顺序镜检。

5.注意微核与颗粒异物的区分,PCE与其他骨髓细胞不同阶段血

细胞区分。