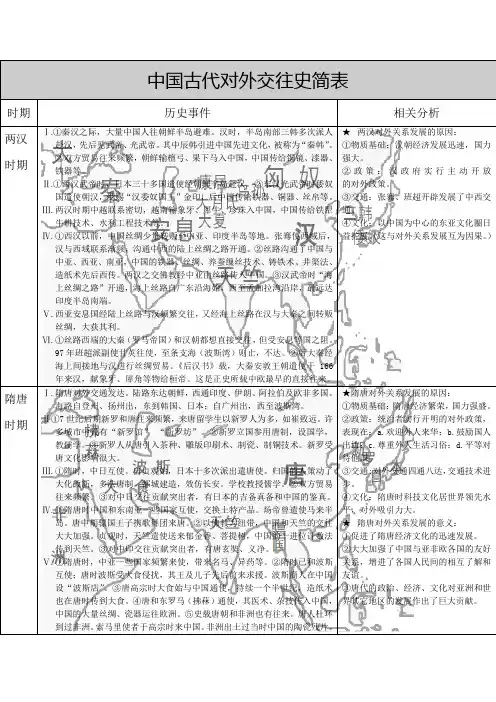

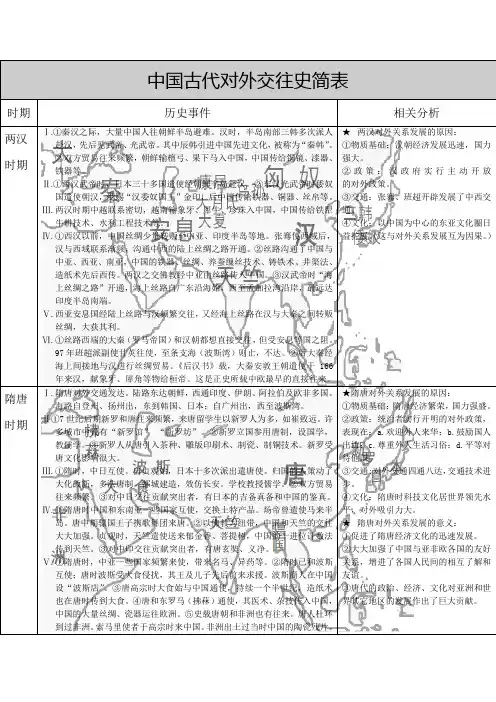

中国古代对外交往史简表

- 格式:docx

- 大小:118.31 KB

- 文档页数:2

Ⅰ.①秦汉之际,大量中国人往朝鲜半岛避难。

汉时,半岛南部三韩多次派人赴汉,先后见武帝、光武帝。

其中辰韩引进中国先进文化,被称为“秦韩”。

②双方贸易往来频繁,朝鲜输檀弓、果下马入中国,中国传给铜镜、漆器、铁器等。

Ⅱ.①西汉武帝时,日本三十多国遣使经朝鲜半岛赴汉。

②东汉光武帝时倭奴国遣使朝汉,受赐“汉委奴国王”金印,后中国传给铁器、铜器、丝帛等。

Ⅲ.两汉时期中越联系密切,越南输象牙、犀牛、珍珠入中国,中国传给铁犁牛耕技术、水利工程技术等。

Ⅳ.①西汉以前,中国丝绸少量转贩至中亚、印度半岛等地。

张骞使西域后,汉与西域联系渐频,沟通中西的陆上丝绸之路开通。

②丝路沟通了中国与中亚、西亚、南亚,中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技术、铸铁术、井渠法、造纸术先后西传。

两汉之交佛教经中亚由丝路传入中国。

③汉武帝时“海上丝绸之路”开通,海上丝路自广东沿海始,西至孟加拉湾沿岸,最远达印度半岛南端。

Ⅴ.西亚安息国经陆上丝路与汉频繁交往,又经海上丝路在汉与大秦之间转贩丝绸,大获其利。

Ⅵ.①丝路西端的大秦(罗马帝国)和汉朝都想直接交往,但受安息等国之阻。

97年班超派副使甘英往使,至条支海(波斯湾)则止,不达。

②后大秦经海上间接地与汉进行丝绸贸易。

《后汉书》载,大秦安敦王朝遣使于166年来汉,献象牙、犀角等物给桓帝。

这是正史所载中欧最早的直接往来。

★两汉对外关系发展的原因:①物质基础:汉朝经济发展迅速,国力强大。

②政策:汉的对外政策。

③交通:张骞、班超开辟发展了中西交通。

④文化:以中国为中心的东亚文化圈日益扩展。

(这与对外关系发展互为因果。

Ⅰ.隋唐对外交通发达。

陆路东达朝鲜,西通印度、伊朗、阿拉伯及欧非多国。

海路自登州、扬州出,东到韩国、日本;自广州出,西至波斯湾。

Ⅱ①7世纪后期新罗和唐往来频繁,来唐留学生以新罗人为多,如崔致远。

许多城市中设有“新罗馆”“新罗坊”。

②新罗立国参用唐制,设国学,教儒学。

③新罗人从唐引入茶种、雕版印刷术、制瓷、制铜技术。

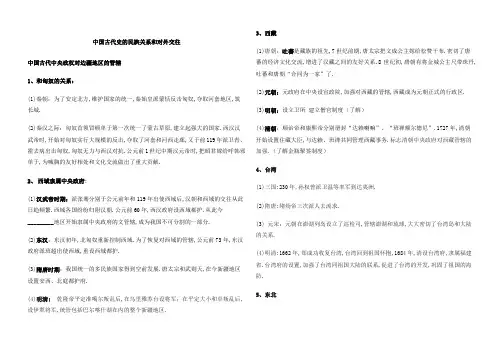

中国古代史的民族关系和对外交往中国古代中央政权对边疆地区的管辖1、和匈奴的关系:(1)秦朝:为了安定北方,维护国家的统一,秦始皇派蒙恬反击匈奴,夺取河套地区,筑长城.(2)秦汉之际:匈奴首领冒顿单于第一次统一了蒙古草原,建立起强大的国家.西汉汉武帝时,开始对匈奴实行大规模的反击,夺取了河套和河西走廊,又于前119年派卫青、霍去病出击匈奴,匈奴无力与西汉对抗.公元前1世纪中期汉元帝时,把昭君嫁给呼韩邪单于,为喊胸的友好相处和文化交流做出了重大贡献.2、西域隶属中央政府:(1)汉武帝时期:派张骞分别于公元前年和119年出使西域后,汉朝和西域的交往从此日趋频繁.西域各国纷纷归附汉朝.公元前60年,西汉政府设西域都护.从此今_________地区开始隶属中央政府的文管辖,成为我国不可分割的一部分.(2)东汉:东汉初年,北匈奴重新控制西域.为了恢复对西域的管辖,公元前73年,东汉政府派班超出使西域,重设西域都护.(3)隋唐时期:我国统一的多民族国家得到空前发展.唐太宗和武则天,在今新疆地区设置安西、北庭都护府.(4)明清: 乾隆帝平定准噶尔叛乱后,在乌里雅苏台设将军;在平定大小和卓叛乱后,设伊犁将军,统管包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区. 3、西藏(1)唐朝:吐蕃是藏族的祖先,7世纪前期,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布.密切了唐蕃的经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系.8世纪初,唐朝有将金城公主尺带珠丹,吐蕃和唐朝“合同为一家”了.(2)元朝:元政府在中央设宣政院,加强对西藏的管辖,西藏成为元朝正式的行政区.(3)明朝:设立卫所建立僧官制度(了解)(4)清朝:顺治帝和康熙帝分别册封“达赖喇嘛”、“班禅额尔德尼”.1727年,清朝开始设置住藏大臣,与达赖、班禅共同管理西藏事务.标志清朝中央政府对西藏管辖的加强.(了解金瓶掣签制度)4、台湾(1)三国:230年,孙权曾派卫温等率军到达夷洲.(2)隋唐:隋炀帝三次派人去流求.(3) 元宋:元朝在澎湖列岛设立了巡检司,管辖澎湖和琉球,大大密切了台湾岛和大陆的关系.(4)明清:1662年,郑成功收复台湾,台湾回到祖国怀抱,1684年,清设台湾府,隶属福建省.台湾府的设置,加强了台湾同祖国大陆的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防.5、东北(1)隋唐:唐玄宗在黑水靺鞨地区设置都督府,任命其首领做都督;开元初,封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,从此,渤海也正式划入唐朝版图.(2)宋元:为加强中央集权,元朝实行行省制度,在东北地区设辽阳行省.(3)明清:明朝在东北地区设奴尔干都司;清朝在东北设立黑龙江、吉林、盛京三个将辖区;为了抗击沙俄的入侵,康熙帝率军大败俄军于雅克萨,双方签订了尼布楚条约,它从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土.6、西南(1)秦汉:汉武帝时,在西南的少数民族--“西南夷”地区设郡.(2)隋唐:唐玄宗册封南沼首领皮罗阁为云南王.(3)宋元:元朝时,设四川、云南行省,在中央设宣政院,管辖西藏地区,同时,在西南少数民族地区实行土司制度.(4)明清:明朝在乌思藏设立卫所,任用藏族人担当各级官吏,在西藏还建立僧官制度,对各教派首领酌情封赐;雍正时期,清朝派驻藏大臣,代表中央政府同达赖、班禅共同管理西藏事务,驻藏大臣的设置,标志清朝中央政府对西藏管辖的加强.明朝在西南少数民族地区实行土司制度,永乐年间开始部分“改土归流;康熙年间,平定“三藩之乱”后,大规模推行“改土归流”.二、对外关系1.两汉时期的对外关系⑴汉朝与朝鲜的关系①两汉与朝鲜的密切往来A.朝鲜与中国是唇齿相依的近邻. B.战国纷争与秦汉之交时有许多中国人到朝鲜,朝鲜半岛南部的三韩(指马韩、辰韩和弁韩)曾多次派人赴汉.C.秦汉文化对朝鲜文化的发展有着较大的影响,辰韩就有“秦韩”之称.②中朝贸易的发展A.朝鲜特产输入中国,朝鲜特产檀弓、文豹、果下马、班鱼皮等输入中国,B.中国铁器、铜镜、漆器等输往朝鲜.C.中朝经济贸易往来频繁,互通有无,对朝鲜的发展进步产生了影响.⑵汉朝同日本、越南的交往①日本的社会状况A.日本是中国一衣带水隔海相望的近邻.我国古代称日本为“倭”.B.汉朝时,日本“分为百余国”.汉武帝时,日本有三十多个国家通过朝鲜半岛“使译通于汉”.②两汉与日本的关系A.徐福浮海东渡的传说,在中日两国都是从古流传至今;B.日本考古发现的一些工具、器皿的制作也有的同中国相似,两者相互印证.C.汉武帝时,日本一些部族小国与汉朝已经有了通使关系;D.汉光武帝时,倭奴国得赐印绶(汉赐“汉委奴国王”金印已出土).E.汉安帝时,倭国又遣使来汉.中国的铁器、铜器、丝帛传往日本,促进了日本生产和文化的发展.③两汉时期的中越经济文化联系A.越南与中国山水相连,联系更加密切.B.中国从越南输入土特产和东南亚的珍稀物产,如越南的象牙、犀牛、玳瑁、珍珠等.C.中国的铁器、农耕和水利技术传到越南,使越南的社会经济生活有了显着提高. D.中越经济文化的交流,对两国的经济文化和社会生活都有积极影响.⑶丝绸之路———汉朝与西域各国的往来①丝绸之路的开通A.西汉以前,中国的丝绸经西北各民族,少量地辗转贩运到中亚、印度等地.B.张骞受汉武帝派遣,于公元前年从长安出使西域,又于公元前119年出使西域出使西域以后,汉朝的使者、商人接踵西行,大量丝和丝织品从长安通过河西走廊、今新疆地区,运往西亚,再转运到欧洲.又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地.这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史上着名的丝绸之路.C.丝绸之路(和当今新丝绸之路——亚欧大陆桥)开通的意义:丝绸之路的开通是划时代的重大事件,(当时,世界各文明区域尚处于隔绝分散的状态,交通工具也很简陋,)丝绸之路沟通了东西方的交通,促进了中外经济文化的交流与共同发展.②丝绸之路与中外经济文化交流A.通过丝绸之路,中国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流.B.中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术先后西传. C.两汉之际,佛教也通过丝绸之路由印度经中亚、西域,沿丝绸之路传入中国.③西南陆上丝绸之路A.秦汉时期,西南有一条从四川出发,经云南,过缅甸,最后到达印度的丝绸之路. B.西南陆上丝绸之路的开通,不仅加强了中原和西南地区的联系,而且为中缅、中印的友好往来,创造了条件.④海上丝绸之路A.海上丝绸之路的开辟.a.秦汉时期,一些商人船舶不惧风浪,很早就往来于中国与东南亚之间.b.西汉中后期,汉朝政府派人远航,直抵东南亚和南亚,这就是“海上丝绸之路”. B.海上丝绸之路的方向、大致航线与经过地区.了解海上丝绸之路从广东沿海港口出发,向西沿海岸线、印支半岛南下,绕过今马来半岛、出马六甲海峡,到孟加拉湾沿岸诸国,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡. C.海上丝绸之路开通的意义.a.加强了中国与东南亚、南亚各国的关系,扩大了秦汉文化对外的影响.b.从海路沟通了东、西方外交联系,拓展了中国、亚洲濒海地区、欧洲一些国家的外交活动范围. ⑤评价:A.两汉时期,中国与西方之间的交通也日益发达,古代世界的东方与西方的几个文明地区联系起来.B.中国的丝绸驰誉世界,中国被称为“丝国”,中西交通线也被称为“丝绸之路”与海上“丝绸之路”.⑷汉朝与西亚、欧洲的往来①汉朝与安息的交往A.安息是地处丝绸之路中段的西亚大国,成为罗马帝国与汉朝之间的中转站,.B.安息利用陆上丝绸之路和海上丝绸之路在汉朝与大秦之间贸易谋获其利.②汉朝与大秦的往来A.汉朝与大秦(罗马帝国)之间都有直接交往的愿望.B.公元97年,班超派甘英出使大秦未果,166年,大秦安敦王朝遣使来到东汉,这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记录.2、隋唐时期的对外友好往来①、隋唐时期与日本的友好往来:A、隋朝时,已有日本遣隋使到来.B、唐朝从贞观年间开始,日本有多批遣唐使和留学生、留学僧向唐朝学习.他们回国后,进行了大化革新,参照汉字创造了日本文字,在社会生活上至今还保留着唐朝人的某些风尚.(启示:任何一个国家和民族的发展都必须善于学习其他民族和国家的长处,我国要继续深化改革、扩大对外开放,以增强我国的综合国力和国际竞争力.)C、唐玄宗时,唐朝赴日本的高僧鉴真六次东渡日本才成功,对中日文化交流做出了突出贡献.②唐与新罗的关系:(教材31页)③唐与天竺德交往——玄奘西游(教材31页)唐朝时,中国同天竺交往的最杰出的使者是________,他从长安出发,在天竺的________-游学.贞观后期回长安时,写成 ,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史佛学的重要典籍.3、明朝的对外交往与冲突①郑和下西洋A、最根本的原因:明朝前期国力的强盛.B、条件:宋元以来,我国造船业发达,能造出巨大的海船;航海技术的掌握;指南针的运用;天文、理发知识的积累;郑和出身回族,熟悉伊斯兰教与佛教教义,西洋各国也大都信仰伊斯兰教与佛教;郑和的英勇无畏的气概.更重要的是当时经济发展,国力强盛.C、史实:从1405年——1433年,郑和先后____次下西洋,到过亚非_______个国家和地区,最远到达_____________和__________,比欧洲航海家的远航早____________.他带去西域的_____________和最受当地人喜爱,从西域各国___换回_______、________和_________.C、意义:郑和是我国也是世界历史上的伟大的航海家,他的远航促进了______________________________,加强了_____________________________________.②戚继光抗倭2008年河南省中招政治历史综合(历史部分)第一部分选择题本部分共8个小题,每小题2分,共16分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.请将正确选项的英文字母代号填在每小题后的括号内.13.2008年6月1日,我国首部禁毒法开始施行.历史上,哪一次禁毒斗争显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志A.虎门销烟 B.太平军抗击洋枪队C.义和团运动D.抗日战争14.当中国航天事业奠基人钱学森当选“2007年度感动中国人物”时,整个民族为之动容.不仅为他“刺破青天锷未残”自豪,而且更震撼那种“国为重”、挺起民族复兴大业坚实脊梁的精神下列人物与钱学森同一时代且堪称“民族脊梁“的是①邓世昌②张謇③王进喜④邓稼先⑤袁隆平A.①② B.②③④ C.③④⑤D.①②③④⑤15.为纪念周恩来总理诞辰110周年,同学们准备排练一部反映周恩来伟大人生历程的课本剧.下面在他们编写的剧本提纲中不准确的是16.被誉为“向人性扼杀者宣战”的诗人,由于反对教皇,被缺席判处死刑.他背着死刑的十字架开户了一个巨人辈出的时代.这个时代是指A.文艺复兴时代 B.启蒙运动时代C.蒸汽时代D.电气时代17.下列属于为扞卫民族尊严,维护国家主权而进行抗争的历史事件是①章西女王抗英斗争②收复新疆③十月革命④巴拿马政府收回巴拿马运河主权A.②④ B.①②③ C.①②④ D.①③②④18.19世纪60年代是资本主义制度巩固与发展的重要时期.但下列发生在这一时期的历史事件中,没有体现时代发展主流的是A.美国南北战争B.俄国1861年改革 C.日本明治维新 D.中国洋务运动19.下列美术作品中,哪些是作者及时选取现实生活中的素材进行艺术创作的①壁画格尔尼卡②速写红军过草地③人民英雄纪念碑浮雕五四运动A.①② B.①③ C.②③ D.①②③20.梦想是人类飞翔的翅膀:在未来,有一对20岁的孪生兄弟,弟弟乘宇宙飞船飞行,哥哥留在地球上.50年后,哥哥见到返回地球的弟弟仅仅30多岁这种超越时空的幻想,也许将来会成为现实——与这种梦想相关的理论是A.万有引力定律 B.力学三定律 C.生物进化论 D.相对论第二部分非选择题25.解读蕴含着丰富历史信息的世界遗产,能够帮助我们更好地探究历史,了解中华民族,认识世界文明.观察下面世界遗产图片资料:A.戈雷岛:奴隶贸易中心 B.昆曲 C.雅典卫城 D.龙门石窟(1)辨析上面图片资料中与下列提示相关的世界遗产.(写出图片对应字母即可.4分)①西方文明之源的典型代表是:②世界不同文化交汇融合的见证:③属于非物质文化遗产的是:④具有警示作用的是:(2)保护文化遗产已成共识.在生活中,我们青少年应该怎样以实际行动来保护文化遗产(2分)26.“少年强则国强……少年雄于地球则国雄于地球.”梁启超的少年中国说警醒着世人:青少年能否担负起国家、民族未来与希望的重担,教育是关键.请探究:(1)按要求完成中国教育发展专题表格:(6分)(2)通过上列表格,对历史发展与教育变革间的关系,你有何想法(2分)(3)专题学习法是提高历史学习效率的重要方法.通过对上面两个问题的探究,你能总结出用专题学习法整理历史知识内容时要注意什么(写出一条即可.2分)27.材料解析材料一:战后欧洲主要国家国内生产总值增长图材料二:“20世纪90年代以来,全球对外直接投资比80年代初增加了两倍.在这个方面跨国公司起着重要作用.——它们控制着国际投资的90%,世界生产的40%,出口总额的2/3.现在它们越来越重视就地生产和销售.”——世界当代史材料三:发展中国家与发达国家人均国民生产总值比较表请回答:(1)材料一反映了战后欧洲主要国家经济的迅速发展.在这一过程中,哪一组织的建立起了重要作用(2分)(2)材料二反映了世界经济发展的什么趋势哪一国际经济组织的成立是这种经济趋的重要表现(4分)(3)结合材料一、二,面对材料三所示现状,发展中国家该怎么做(2分)28.观察漫画,回答问题(3)回眸历史,争取人和公民权利、反对专制的斗争历程就是民主化进程.请列举在世界近代史上,对推动民主化进程产生重大影响的历史文件.(写两例即可.4分)人权宣言29.历史如果失去了有血有肉的人和他们的活动,就不成其为历史.阅读下面材料:材料一:这是一位人生道路崎岖曲折的人,在历经“三起三落”的磨难后,仍幽默地说:“如果对政治上东山再起的人设立奥林匹克奖的话,我很有资格获得该奖的金牌.”面对祖国十年浩劫、国民经济损失约5000亿元,人民生活水平长期在低水平线上徘徊的现状,他毅然以其睿智,坚定不移地改革.材料二:这是一位双腿瘫痪,只能以轮椅代步的人.面对祖国“工业企业尽成枯枝残叶”、“千万个家庭的多年积蓄毁于一旦”等“大萧条”现状,受命于危难之际的他,一方面用“The only thing we have to fear is fear itself.(真正让我们感到恐惧的只是‘恐惧’本身)”来鼓励人民恢复自信心,战胜恐惧,另一方面坚定地对“这个国家进行大胆的、坚持不懈的试验.”请回答:(1)材料中的两位历史人物面对国家发展现状,“毅然以其睿智,坚定不移地改革”、“坚定地对‘这个国家进行大胆的、坚持不懈的试验’”分别指的是哪一历史事件他们在治国智慧方面最突出的相似之处是什么(6分)。

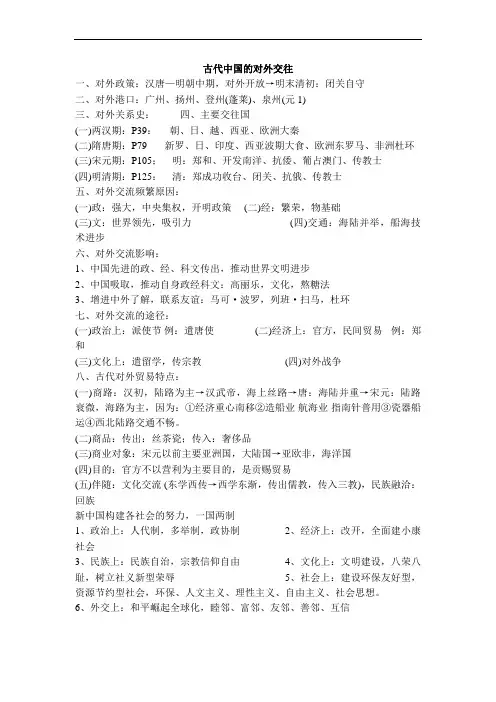

古代中国的对外交往一、对外政策:汉唐—明朝中期,对外开放→明末清初:闭关自守二、对外港口:广州、扬州、登州(蓬莱)、泉州(元1)三、对外关系史:四、主要交往国(一)两汉期:P39:朝、日、越、西亚、欧洲大秦(二)隋唐期:P79 新罗、日、印度、西亚波期大食、欧洲东罗马、非洲杜环(三)宋元期:P105;明:郑和、开发南洋、抗倭、葡占澳门、传教士(四)明清期:P125:清:郑成功收台、闭关、抗俄、传教士五、对外交流频繁原因:(一)政:强大,中央集权,开明政策 (二)经:繁荣,物基础(三)文:世界领先,吸引力 (四)交通:海陆并举,船海技术进步六、对外交流影响:1、中国先进的政、经、科文传出,推动世界文明进步2、中国吸取,推动自身政经科文:高丽乐,文化,熬糖法3、增进中外了解,联系友谊:马可·波罗,列班·扫马,杜环七、对外交流的途径:(一)政治上:派使节例:遣唐使(二)经济上:官方,民间贸易例:郑和(三)文化上:遣留学,传宗教(四)对外战争八、古代对外贸易特点:(一)商路:汉初,陆路为主→汉武帝,海上丝路→唐:海陆并重→宋元:陆路衰微,海路为主,因为:①经济重心南移②造船业航海业指南针普用③瓷器船运④西北陆路交通不畅。

(二)商品:传出:丝茶瓷;传入:奢侈品(三)商业对象:宋元以前主要亚洲国,大陆国→亚欧非,海洋国(四)目的:官方不以营利为主要目的,是贡赐贸易(五)伴随:文化交流 (东学西传→西学东渐,传出儒教,传入三教),民族融洽:回族新中国构建各社会的努力,一国两制1、政治上:人代制,多举制,政协制2、经济上:改开,全面建小康社会3、民族上:民族自治,宗教信仰自由4、文化上:文明建设,八荣八耻,树立社义新型荣辱5、社会上:建设环保友好型,资源节约型社会,环保、人文主义、理性主义、自由主义、社会思想。

6、外交上:和平崛起全球化,睦邻、富邻、友邻、善邻、互信。

中国古代外交史中国古代外交史一.知识归纳1.中国古代对外交往概况(1)秦汉—明初:主动开放①秦汉:汉朝开展了积极的对外交往;以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,影响远及欧洲和非洲。

向东与朝鲜半岛南部的三韩(马韩、辰韩、弁韩)及隔海相望的日本有密切交往。

向南与越南有经济技术交流。

向西通过陆上丝绸之路,与中亚、西亚、南亚诸国进行交流中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝、铸铁术、井渠法和造纸术(应该是唐代)先后西传。

佛教也通过丝绸之路传入中国。

丝绸之路东起长安,经河西走廊,过玉门关、阳关分南北两路到疏勒(今X疆喀什)会合,越过葱岭(今帕米尔高原和喀喇昆仑山),北上大宛(中亚费尔干纳盆地)和康居(锡尔河流域)到里海北岸,南下身毒(印度),西行大月氏(阿姆河流域),经安息(伊朗)转运到条支(阿拉伯半岛)和大秦(地中海东岸)。

汉武帝以后,开辟海上丝绸之路,从广东沿海港口出发,最远抵达印度半岛南端,它加强了中国和东南亚、南亚各国的联系,从水路沟通了东西外交圈的联系。

安息在汉与大秦进行转手贸易,班超派甘英出使大秦,甘英至波斯湾后返回166年,大秦安敦王朝派使者从海道来见东汉桓帝,这是正史中国与欧洲直接往来的最早记载(《后汉书》)。

②南北朝:法显西行取经,13年后回国,将旅行经历写成《佛国记》,这部书是研究中国与印度、巴基斯坦等国的交通和历史的重要史料。

③隋唐:隋唐经济文化繁荣,对各国有很强的吸引力;唐政府鼓励外商来华;唐朝对外交通发达。

陆路从长安出发,向东可达朝鲜,向西经丝绸之路可达天竺(印度半岛各国)、波斯(伊朗)、大食(阿拉伯半岛)和欧洲(如拂林即东罗马)等许多国家。

水路从登州、扬州出发,可到韩国、日本;从广州出发,最远可到波斯湾。

唐与朝鲜有商贸、制度、教育、物种、技术、风俗等方面交流。

唐与日本有使节(遣唐使)、制度(大化改新)、建筑(奈良城)、教育(儒学)、商贸(开元通宝)、生活习俗(和服)等方面交流。

隋唐与东南亚的骠国(缅甸)和南亚的天竺有使节、技术、宗教等交流。

Ⅰ.①秦汉之际,大量中国人往朝鲜半岛避难。

汉时,半岛南部三韩多次派人赴汉,先后见武帝、光武帝。

其中辰韩引进中国先进文化,被称为“秦韩”。

②双方贸易往来频繁,朝鲜输檀弓、果下马入中国,中国传给铜镜、漆器、铁器等。

Ⅱ.①西汉武帝时,日本三十多国遣使经朝鲜半岛赴汉。

②东汉光武帝时倭奴国遣使朝汉,受赐“汉委奴国王”金印,后中国传给铁器、铜器、丝帛等。

Ⅲ.两汉时期中越联系密切,越南输象牙、犀牛、珍珠入中国,中国传给铁犁牛耕技术、水利工程技术等。

Ⅳ.①西汉以前,中国丝绸少量转贩至中亚、印度半岛等地。

张骞使西域后,汉与西域联系渐频,沟通中西的陆上丝绸之路开通。

②丝路沟通了中国与中亚、西亚、南亚,中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技术、铸铁术、井渠法、造纸术先后西传。

两汉之交佛教经中亚由丝路传入中国。

③汉武帝时“海上丝绸之路”开通,海上丝路自广东沿海始,西至孟加拉湾沿岸,最远达印度半岛南端。

Ⅴ.西亚安息国经陆上丝路与汉频繁交往,又经海上丝路在汉与大秦之间转贩丝绸,大获其利。

Ⅵ.①丝路西端的大秦(罗马帝国)和汉朝都想直接交往,但受安息等国之阻。

97年班超派副使甘英往使,至条支海(波斯湾)则止,不达。

②后大秦经海上间接地与汉进行丝绸贸易。

《后汉书》载,大秦安敦王朝遣使于166年来汉,献象牙、犀角等物给桓帝。

这是正史所载中欧最早的直接往来。

★两汉对外关系发展的原因:①物质基础:汉朝经济发展迅速,国力强大。

②政策:汉的对外政策。

③交通:张骞、班超开辟发展了中西交通。

④文化:以中国为中心的东亚文化圈日益扩展。

(这与对外关系发展互为因果。

Ⅰ.隋唐对外交通发达。

陆路东达朝鲜,西通印度、伊朗、阿拉伯及欧非多国。

海路自登州、扬州出,东到韩国、日本;自广州出,西至波斯湾。

Ⅱ①7世纪后期新罗和唐往来频繁,来唐留学生以新罗人为多,如崔致远。

许多城市中设有“新罗馆”“新罗坊”。

②新罗立国参用唐制,设国学,教儒学。

③新罗人从唐引入茶种、雕版印刷术、制瓷、制铜技术。

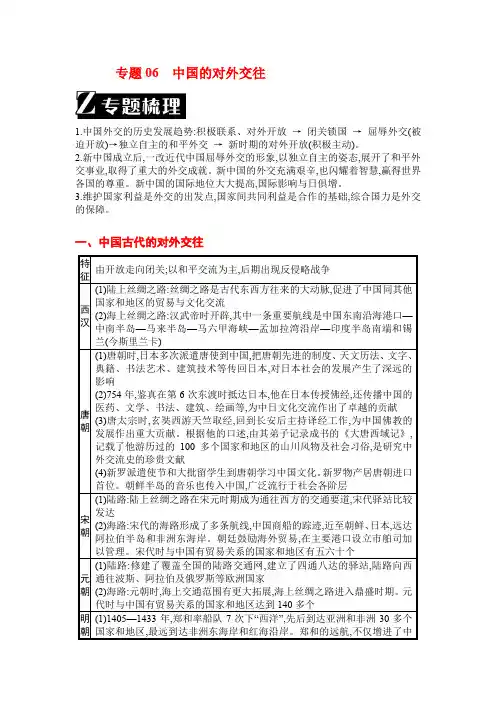

专题06 中国的对外交往1.中国外交的历史发展趋势:积极联系、对外开放→闭关锁国→屈辱外交(被迫开放)→独立自主的和平外交→新时期的对外开放(积极主动)。

2.新中国成立后,一改近代中国屈辱外交的形象,以独立自主的姿态,展开了和平外交事业,取得了重大的外交成就。

新中国的外交充满艰辛,也闪耀着智慧,赢得世界各国的尊重。

新中国的国际地位大大提高,国际影响与日俱增。

3.维护国家利益是外交的出发点,国家间共同利益是合作的基础,综合国力是外交的保障。

一、中国古代的对外交往二、中国近代的屈辱外交(一)中国近代的屈辱外交具体表现1.清朝统治后期:清政府被迫签订一系列不平等条约,丧权辱国,中国一步步沦为半殖民地半封建社会。

(1)1840年英国发动鸦片战争,中国战败,1842年清政府被迫签订《南京条约》。

《南京条约》的签订,使中国开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)1856-1860年,英法联军发动第二次鸦片战争,中国战败,被迫签订《天津条约》和《北京条约》,中国半殖民地化程度进一步加深。

(3)1894年,日本发动甲午中日战争,中国战败,1895年被迫签订了《马关条约》,中国的半殖民地化程度大大加深。

(4)1900年,俄、美、英、日、法、德、意、奥八国发动侵华战争,中国战败,1901年签订《辛丑条约》。

清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

2.北洋政府统治时期:(1)1919年巴黎和会上,中国是战胜国之一,中国代表提出取消帝国主义在中国的一切特权、废除“二十一条”、收回青岛主权等正义要求。

遭到英、法、美等列强的无理拒绝,并把德国在山东的权益转让给日本。

巴黎和会中国外交失败,引发了五四爱国运动。

(2)1922年华盛顿会议签订《九国公约》,打破日本独霸中国的局面,使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面,为美国在中国的扩张提供了条件。

(二)近代中国的屈辱外交原因与启示1.原因:(1)清政府实行闭关锁国政策,在近代落伍于西方,综合实力弱。

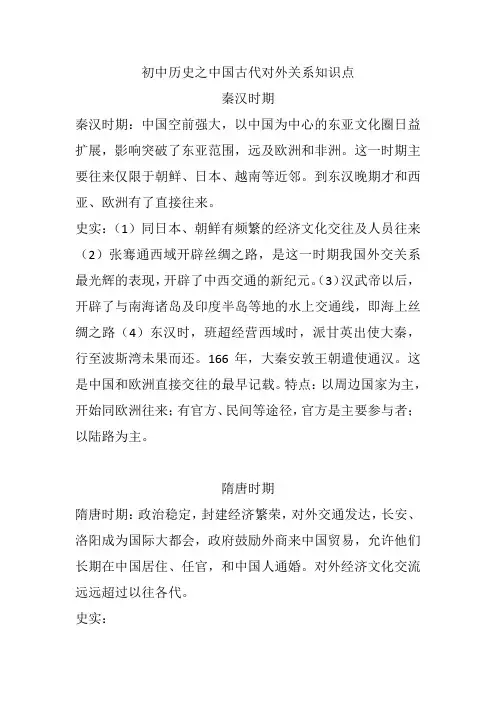

初中历史之中国古代对外关系知识点秦汉时期秦汉时期:中国空前强大,以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,影响突破了东亚范围,远及欧洲和非洲。

这一时期主要往来仅限于朝鲜、日本、越南等近邻。

到东汉晚期才和西亚、欧洲有了直接往来。

史实:(1)同日本、朝鲜有频繁的经济文化交往及人员往来(2)张骞通西域开辟丝绸之路,是这一时期我国外交关系最光辉的表现,开辟了中西交通的新纪元。

(3)汉武帝以后,开辟了与南海诸岛及印度半岛等地的水上交通线,即海上丝绸之路(4)东汉时,班超经营西域时,派甘英出使大秦,行至波斯湾未果而还。

166年,大秦安敦王朝遣使通汉。

这是中国和欧洲直接交往的最早记载。

特点:以周边国家为主,开始同欧洲往来;有官方、民间等途径,官方是主要参与者;以陆路为主。

隋唐时期隋唐时期:政治稳定,封建经济繁荣,对外交通发达,长安、洛阳成为国际大都会,政府鼓励外商来中国贸易,允许他们长期在中国居住、任官,和中国人通婚。

对外经济文化交流远远超过以往各代。

史实:(1)朝鲜:留学生、商旅,学习唐文化、手工技术(2)日本:遣唐使,留学生,重要人物(吉备真备、鉴真),政治制度(大化改新),京都建筑,文字,生活(3)印度:以佛教为纽带,遣使,十进位计数法传到天竺,玄奘和义净(4)西亚:波斯,遣使、国王和商人来华。

大食,唐高宗时与中国通使,造纸术传到大食。

特点:第一,全面开放,影响深远。

我国逐步成为东方的经济文化中心。

对一些近邻国家的经济文化交流,已经不仅限于一般的来往,而是作为培养人才的中心和经济交流的中心。

第二,空间范围大大扩大,除东亚和东南亚外,中亚、西亚、欧洲甚至非洲都已经有比较频繁的商业经济和文化方面的往来。

最显著的如波斯、阿拉伯的使节和商人大量来中国。

唐朝时还有一批留居中国不回的波斯人。

第三,陆海并举,海运和陆运都很发达。

第四:双向交流,宋元时期史实:(1)北宋:海外贸易超过前代;政府在广州等地设市舶司,管理对外事务和贸易征收商税。

古代史专题(对外关系史)一、专题预览(南方凤凰台P19)二、考点回放三、知识梳理一中国历代对外交往的概况(1)秦汉时期:中国空前强大,以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,影响突破了东亚范围,远及欧洲和非洲。

这一时期主要往来仅限于朝鲜、日本、越南等近邻。

到东汉晚期才和西亚、欧洲有了直接往来。

·史实:(1)同日本、朝鲜有频繁的经济文化交往及人员往来(2)张骞通西域开辟丝绸之路,是这一时期我国外交关系最光辉的表现,开辟了中西交通的新纪元。

(3)汉武帝以后,开辟了与南海诸岛及印度半岛等地的水上交通线,即海上丝绸之路(4)东汉时,班超经营西域时,派甘英出使大秦,行至波斯湾未果而还。

166年,大秦安敦王朝遣使通汉。

这是中国和欧洲直接交往的最早记载。

·特点:以周边国家为主,开始同欧洲往来;有官方、民间等途径,官方是主要参与者;以陆路为主。

(2)隋唐时期:政治稳定,封建经济繁荣,对外交通发达,长安、洛阳成为国际大都会,政府鼓励外商来中国贸易对外关,允许他们长期在中国居住、任官,和中国人通婚。

对外经济文化交流远远超过以往各代。

·史实:(1)朝鲜:留学生、商旅,学习唐文化、手工技术(2)日本:遣唐使,留学生,重要人物(吉备真备、鉴真),政治制度(大化改新),京都建筑,文字,生活(3)印度:以佛教为纽带,遣使,十进位计数法传到天竺,玄奘和义净(4)西亚:波斯,遣使、国王和商人来华。

大食,唐高宗时与中国通使,造纸术传到大食。

·特点:第一,全面开放,影响深远。

我国逐步成为东方的经济文化中心。

对一些近邻国家的经济文化交流,已经不仅限于一般的来往,而是作为培养人才的中心和经济交流的中心。

第二,空间范围大大扩大,除东亚和东南亚外,中亚、西亚、欧洲甚至非洲都已经有比较频繁的商业经济和文化方面的往来。

最显著的如波斯、阿拉伯的使节和商人大量来中国。

唐朝时还有一批留居中国不回的波斯人。

第三,陆海并举,海运和陆运都很发达。

中国古代对外交往在古代,我国同世界各国的交往是逐渐发展的。

先是从周围的邻国开始,如朝鲜、日本、东南亚,以后逐渐扩展到印度、波斯、阿拉伯,最后到欧洲、东非和北非。

我国封建社会对外经济文化往来,大致可分为三个时期:第一个时期为秦汉时期。

这一时期的早期的往来仅限于近邻的朝鲜、日本、越南、泰国、柬埔寨、缅甸等一些国家。

张骞通西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,通过丝绸之路与中亚、西亚、南亚诸国进行频繁的经济文化交流,通过海上丝绸之路与南海诸国即印度半岛等地进行经常的贸易往来。

班超出使西域时,派副使甘英出使大秦(罗马帝国),甘英到达了安息西境,因不明情况行至波斯湾而还。

到166年,大秦国王安敦派使者正式来中国,这是中国和欧洲正式交往的开始。

第二个时期为魏晋南北朝隋唐时期,更主要的是隋唐时期。

这一时期,我国封建经济处于繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。

唐朝时,对外贸易繁荣;唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住;在长安、洛阳、广州、扬州都有频繁的外贸活动。

中国人被称为“唐人”。

这一时期的对外关系有三个特点:1.我国已经逐步形成为东方的经济文化中心。

对一些近邻国家的经济文化交流,已经不仅限于一般的来往,而是作为培养人才的中心和经济交流的中心。

2.此时期我国对外经济文化交流的空间范围大大扩大,除东亚和东南亚外,中亚、西亚、欧洲甚至非洲都已经有比较频繁的商业经济和文化方面的往来。

最显著的如波斯、阿拉伯的使节的商人大量来中国。

唐朝时还有一批留居中国不回的波斯人。

3.此时期海运和陆运都很发达。

第三个时期是宋元明清(鸦片战争前)时期。

清朝时,政府实行闭关政策,严格限制对外贸易。

这一时期的对外关系也有三个特点:1.由于自北宋开始,封建社会中商品经济发展,内外贸易繁荣,对外航运也突飞猛进,尤其是海上运输,在世界名列前茅。

宋元时代,在南中国海和印度洋上中国船队是最活跃的船队。

2.宋元明时期,我国在对外经济文化方面出现了一批富有远航经验的国际大游历家。

四、中国古代的对外交往一、古代中国的对外交往1、秦汉:与朝鲜、日本、西亚、欧洲的交往;交往方式:政治往来、经济贸易、文化交流;交通路线:丝绸之路开通,海上丝路可达印度半岛南端;阶段特征:以周边国家为主;以陆路为主;具有单向性。

2、隋唐:与新罗、日本、东南亚、印度半岛各国、中亚、西亚、欧非各地的交往;交往方式:政治往来、经济往来、文化交流;交通路线:海陆交通发达,海上丝路最远可达波斯湾;阶段特征:交往范围广泛,交往领域广泛,交往渠道众多,具有双向性,中华文化圈形成。

3、明清:郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙强租澳门、郑成功收复台湾、雅克萨自卫反击战。

交往方式:政治上友好往来与反击外来侵略、经济贸易、文化交流。

交通路线:海路最远可达非洲东海岸。

阶段特征:由对外开放变为闭关自守;侵略与反侵略成为对外关系的重要内容;文化交流以西学东渐为主。

二、对外交往的基本史实1与日本的交往:(1)秦汉:汉武帝时,日本有三十多个国家“使译通于汉”;东汉光武帝赐“汉委奴国王”金印给倭奴国;中国的铁器、铜器、丝帛传入日本。

(2)隋唐:日本多次派遣唐使;中日贸易往来频繁。

突出人物:鉴真、吉备真备。

(3)明清:元末明初,东南沿海倭患严重;明政府限制私人海外贸易;戚继光抗倭。

2、与朝鲜的交往:(1)秦汉:秦汉之际,燕、赵、齐人为避战乱,数万人迁居朝鲜;三韩多次派人赴汉,加强了双方的联系,其中辰韩被称为秦韩。

贸易:朝鲜特产檀弓、果下马等输入中国;中国的铜镜、漆器、铁制生产工具等输入朝鲜。

(2)隋唐:唐朝的留学生中新罗留学生最多,唐朝的许多城市中设有“新罗坊”“新罗馆”。

新罗从唐朝引入茶种、雕版印刷术和制铜、制瓷技术等。

3、印度半岛:(1)秦汉:中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技术、造纸术西传;印度佛教也通过丝路传入中国。

(2)隋唐:互派使节;以佛教为纽带;中国创立的十进位记数法传到天竺;玄奘。

4、中、西亚:(1)汉:中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术西传。

中国古代外交史中国古代外交史一.知识归纳1.中国古代对外交往概况(1)秦汉—明初:主动开放①秦汉:汉朝开展了积极的对外交往;以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,影响远及欧洲和非洲。

向东与朝鲜半岛南部的三韩(马韩、辰韩、弁韩)及隔海相望的日本有密切交往。

向南与越南有经济技术交流。

向西通过陆上丝绸之路,与中亚、西亚、南亚诸国进行交流。

中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝、铸铁术、井渠法和造纸术(应该是唐代)先后西传。

佛教也通过丝绸之路传入中国。

丝绸之路东起长安,经河西走廊,过玉门关、阳关,分南北两路到疏勒(今x疆喀什)会合,越过葱岭(今帕米尔高原和喀喇昆仑山),北上大宛(中亚费尔干纳盆地)和康居(锡尔河流域)到里海北岸,南下身毒(印度),西行大月氏(阿姆河流域),经安息(伊朗)转运到条支(阿拉伯半岛)和大秦(地中海东岸)。

汉武帝以后,开辟海上丝绸之路,从广东沿海港口出发,最远抵达印度半岛南端,它加强了中国和东南亚、南亚各国的联系,从水路沟通了东西外交圈的联系。

安息在汉与大秦进行转手贸易,班超派甘英出使大秦,甘英至波斯湾后返回。

166年,大秦安敦王朝派使者从海道来见东汉桓帝,这是正史中国与欧洲直接往来的最早记载(《后汉书》)。

②南北朝:法显西行取经,13年后回国,将旅行经历写成《佛国记》,这部书是研究中国与印度、巴基斯坦等国的交通和历史的重要史料。

③隋唐:隋唐经济文化繁荣,对各国有很强的吸引力;唐政府鼓励外商来华;唐朝对外交通发达。

陆路从长安出发,向东可达朝鲜,向西经丝绸之路可达天竺(印度半岛各国)、波斯(伊朗)、大食(阿拉伯半岛)和欧洲(如拂林即东罗马)等许多国家。

水路从登州、扬州出发,可到韩国、日本;从广州出发,最远可到波斯湾。

唐与朝鲜有商贸、制度、教育、物种、技术、风俗等方面交流。

唐与日本有使节(遣唐使)、制度(大化改新)、建筑(奈良城)、教育(儒学)、商贸(开元通宝)、生活习俗(和服)等方面交流。

隋唐与东南亚的骠国(缅甸)和南亚的天竺有使节、技术、宗教等交流。

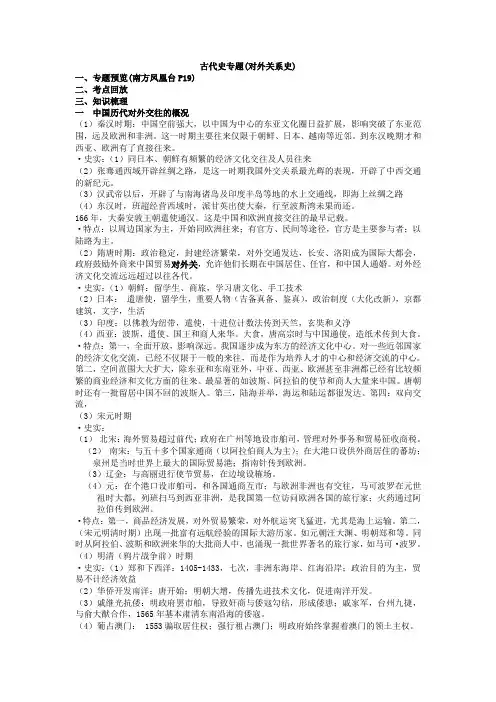

时期 时期

② 隋唐 许

时期

中国古代对外交往史简表

历史事件

相关分析

两汉 n 但受安息等国之阻。

★两汉对外关系发展的原因:

① 物质基础:汉朝经济发展迅速,国力 强大。

② 政策:汉政府实行主动开放 的对外政策。

③ 交通:张骞、班超开辟发展了中西交 通。

④ 文化:以中国为中心的东亚文化圈日 益扩展这与对外关系发展互为因果。

)

光武帝时倭奴 器、铜器、丝帛等。

入中国,中国传给铁犁 ,

' 南输象牙、犀牛、 。

转贩至中亚、印度半岛等地。

张骞使西域后,

沟通中西的陆上丝绸之路开通。

②丝路沟通了中国与 缫丝

技术、铸铁术、井渠法、 传入中

国。

③汉武帝时“海 / 西至孟加拉

湾沿岸,最远达

I •①秦汉之际,大量中国人往朝鲜半岛避难。

汉时,半岛南部三韩多次派人

■赴汉,先后见武帝、光武帝。

其中辰韩引进中国先进文化, 被称为“秦韩”。

②双方贸易往来频繁, 朝鲜输檀弓、果下马入中国,中国传给铜镜、漆器、 铁器等。

①西汉武帝时,日本三十多国遣使经朝鲜半岛赴汉。

国遣使朝汉,受赐“汉委奴国王”金印 川.两汉时期中越联系密切,越南输象牙、犀 J 牛耕技术、水利工程技术等 w .①西汉以前,中国纟 汉与西域联系渐频, 中亚、西亚、南亚,中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技 造纸术先后西传。

两汉之交佛教经中亚由丝路传 上丝绸之路”开通,海上丝路自广东沿海始, 印

度半岛南端。

V .西亚安息国经陆上丝路与汉频繁交往, 又经海上丝路在汉与大秦之间转贩

丝绸,大获其利。

W •①丝路西端的大秦(罗马帝国)和汉朝都想直接交往

97年班超派副使甘英往使,至条支海(波斯湾)则止,不达。

②后大秦经 海上间接地

与汉进行丝绸贸易。

《后汉书》载,大秦安敦王朝遣使于 166

年来汉,献象牙、犀角等物给桓帝。

这是正史所载中欧最早的直接往来。

i

交通技术进

b.鼓励国人

d.平等对 如崔致远。

设国学, a.欢迎外人来华; c.尊重外人生活习俗; I :对外交通四通八达, I .隋唐对外交通发达。

陆路东达朝鲜,西通印度、伊朗、阿拉伯及欧非多国。

海路自

登州、扬州出,东到韩国、日本;自广州出,西至波斯湾。

,

来唐留学生以新罗人为多,

“新罗坊”。

②新罗立国参用唐制, 交往 贞观时,天竺遣使送来郁金香、菩提树,中国的十进位计数

法 ③对中印交往贡献突出者,有唐玄奘、义净。

気 、 中亚一些国家频繁来使,带来名马、异药等。

②隋时已和波斯 「“新罗馆”

新罗人从唐引入茶种、雕版印刷术、制瓷、制铜技术。

新罗受 本十多次派出遣唐使。

归国的人策动了 方贸易

★隋唐对外关系发展的原因:

① 物质基础:隋唐经济繁荣,国力强盛。

② 政策:统治者实行开明的对外政策, 表

现在: 出访国。

③ 交通 步。

I

④文化:隋唐时科技文化居世界领先水 平,对外吸引力大。

★隋唐对外关系发展的意义: ①促进了隋唐经济文化的迅速发展。

②大大加强了中国与亚非欧各国的友好 关系,增进了各国人民间的相互了解和 友谊。

③唐代的政治、经济、文化对亚洲和世 [其它地区的发展作出了巨大贡献。

w .①隋唐时中 岛。

唐中期 大大加强。

传到天竺。

V .①隋唐时, 互使;唐时波斯受大食侵扰,其王及儿子先后前来求援。

波斯商人在中国 设“波斯店”。

③唐高宗时大食始与中国通使,持续一个半世纪,造纸术 也在唐时传到大食。

④唐和东罗马(拂菻)通使,其医术、杂技传入中国, 中国的大量丝绸、瓷器运往欧洲。

⑤史载唐朝和非洲也有往来。

唐人杜环 到过非洲。

索马里使者于高宗时来中国。

非洲出土过当时中国的陶瓷残片。

n ①7世纪后期新罗和唐往来频繁, 多城市中设有 教儒学。

③新 唐文化影响很大。

川.①隋时,中日互使。

自贞观始,日

大化改新,多法唐制。

都城建造,效仿长安。

学校教授儒学。

②双 往来频繁。

③对中日交往贡献突出者,有日本的吉备真备和中国的鉴真。

国和东南亚一些国家互使, 交换土特产品。

炀帝曾遣使马来半 骠国王子携歌舞团来唐。

②以佛教为纽带,中国和

I .①为宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的需求, 明成祖派郑和

下西洋。

②自 1405年至1433年,郑和七度远航,访问过亚

非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

③郑和下西洋

后,很多中国人迁徙南洋定居,他们对南洋的开发作出了巨大贡献。

n .①元末明初倭寇经常侵扰我国沿海。

明中期,朝廷误判形势,严限私人海

JB

BL

外贸易。

而东南沿海一些奸商勾结倭寇作乱,倭患日深。

②明廷命戚继光 抗倭,戚家军在台州九战连捷。

后戚继光挥师闽、粤,与俞大猷合作抗倭, 4接连获胜。

③至1565年,东南倭寇基本被肃清。

川.①自16世纪始,葡萄牙殖民者不断侵扰我国东南沿海。

②

1553年,葡萄

'牙殖民者贿赂明朝地方官员,编造借口,得许在澳门停留。

③后又买通澳 门守将,获准每年纳银 500两,租借澳门为暂居贸易地。

④此后,又筑城 设炮,立“自治”机构,委官驻军,强占澳门。

⑤但此后,明政府一亠心** 有澳门主权。

IV .①明末,荷兰殖民者侵占台湾。

②1661年,抗清将领郑成功率j 湾,

与荷夷激战获胜。

1662年台湾回归祖国。

③郑氏三代经营台湾, 湾的开发和发展贡献巨大。

V .①明清之际,俄国侵略者乘虚强占雅克萨、尼布楚等地。

清廷多次要求其 撤军无效。

②1685年、1686年,康熙帝两次组织雅克萨自卫反击战获胜, 俄政府被迫同意谈判解决中俄东段边界问题。

③1689年两国代表在尼布楚

V

.

I VBL r

谈判,签订了首个中俄边界条约《尼布楚条约》NJ 。

该条约在法律上肯定了

④该

明清 时期

★对郑和下西洋的评价:

① 是中国历史上空前的主动外交。

其规 模之大,历时之久,航程之远,在世界 航海史上也是空前的。

其远洋航行比欧 洲人早半个多世纪。

② 但远航不是以海外贸易为目的,它的 不计经济效益的政策给明朝造成巨大负 担。

★明清时期对外关系特点:

① 自16世纪始,欧洲殖民者开始了对中 国的侵略活动。

② 中国人民开始了反殖民、反侵略的斗 争。

③ 中国开始引进西方先进的科学知识。

④ 清廷实行闭关政策,这虽在一定程度 上

起到了自卫的作用,但阻碍了中外交 流,不利于中国社会的发展。

★实行闭关政策的原因: ① 自然经济的封闭性、稳定性。

② 统治阶级的反动性,统治者担心外国 人

与沿海人民频繁接触影响其统治秩 序。

③ 外来侵略日渐猖獗。

★闭关政策的消极意义:

① 限制了手工业发展,阻碍了资本主义 萌芽的发展。

② 阻碍了正常的中外文化交流,使中国 逐

渐丧失了对外贸易的主动权,长期与 世隔

绝,逐渐落在世界潮流之后。

③ 使封建自然经济得以延续,助长了统 治者的固步自封、虚骄自大。

陆台

对台 谈判,签订了首个中俄边界条约《尼布楚条约》

C

"W1

1

AL JH|

.

中国对黑龙江、乌苏里江流域及包括库页岛在内的广大地区的主权。

条约在第二次鸦片战争前后被中俄《北京条约》

、《瑷珲条约》破坏。

、

、

L

fZ

i ifi

w .①清朝实行闭关政策,禁止国人出海贸易,限制外商来华贸易。

②清廷仅 开广州一口,设“公行”管理外贸。

③当时出口商品仅占市场商品总量约 刀3。

%外贸在整个经济中的份额极小。

锡口 W .①16世纪后期,意大利耶稣会传教士利玛窦来华。

他说汉语,着儒服,

传西方科学。

他献《坤舆万国全图》 、八音琴、自鸣钟等给明朝皇帝,接。