示范课教学设计

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

优秀思政示范课《应用文写作》教学设计在当今社会,应用文写作作为一种实用性强、应用范围广的写作形式,对学生的写作能力和实际应用能力有着重要的影响。

如何设计一堂优秀的思政示范课《应用文写作》成为了当前教学中亟待解决的问题。

本文将从不同角度探讨《应用文写作》教学设计,以期能够为教师和学生提供一些有价值的参考和借鉴。

一、主题选择与资源准备1.1 主题选择教学设计中的主题选择至关重要。

针对《应用文写作》这一课程,可以选择不同类型的应用文,如应聘信、求职信、邀请函等,让学生从不同角度了解应用文的写作特点和要求。

可以结合时事热点或学校的实际情况,设计相关的应用文写作主题,增加课程的趣味性和实用性。

1.2 资源准备在教学设计中,充分准备相关的教学资源也是至关重要的。

可以收集丰富多样的应用文范例,包括优秀的范文和一些常见的错误范例,以便学生进行对比和学习。

还可以准备一些与应用文写作相关的案例分析、讨论题目和实践活动,以提升学生的实际动手能力。

二、课堂教学设计2.1 激发学生兴趣在教学设计中,激发学生的学习兴趣是至关重要的一环。

可以通过一些生动有趣的引言、图片、视频或实例,引发学生对应用文写作的兴趣和好奇心,让学生从心理上产生共鸣,主动融入到课堂氛围中来。

2.2 知识点讲解在课堂教学中,要注重对应用文写作的知识点进行讲解。

包括应用文的定义、特点、结构、语言风格、格式要求等内容,同时要结合实例进行详细讲解,让学生对应用文写作有一个清晰的认识和理解。

2.3 任务布置与实践教学设计中,要合理布置任务,让学生通过实践来提升应用文写作能力。

可以设计一些小组合作的写作任务,让学生在实际操作中锻炼写作能力,同时在实践中掌握应用文写作的技巧和规律。

2.4 评价与反馈在课堂教学中,要注重对学生的作品进行评价和反馈。

可以通过展示学生的作品、进行评语点评,或者让学生互相交流评价,提供具体的改进建议和指导,帮助学生不断提升写作水平,增强实际应用能力。

小学语文示范课教案《月光曲》教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《月光曲》;(2)理解课文中的生词和短语,如“月光”、“照耀”、“静谧”等;(3)学会用词语描述景色和情感。

2. 过程与方法:(1)通过听、说、读、写等多种方式,提高学生的语文素养;(2)培养学生合作学习、探究学习的能力;(3)运用想象和联想,感受课文所描绘的美景。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱大自然、珍惜美好生活的情感;(2)引导学生懂得感恩,体会父母、老师、同学的关爱;(3)增强学生的团队意识和协作精神。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵《月光曲》;(2)理解课文中的生词和短语;(3)运用想象和联想,感受课文所描绘的美景。

2. 教学难点:(1)词语的运用和表达;(2)理解课文中的意境和情感。

1. 导入:(1)引导学生回忆以前学过的关于月亮的古诗或歌曲;(2)分享自己喜欢的关于月亮的故事或诗句;(3)引入今天的课题《月光曲》。

2. 课文学习:(1)让学生自读课文,注意生字的读音和词义;(2)讲解课文中的生词和短语,如“月光”、“照耀”、“静谧”等;(3)分析课文内容,理解作者描绘的景色和情感。

3. 课堂讨论:(1)让学生谈谈自己对课文的理解和感受;(2)引导学生运用课文中的词语描述景色和情感;(3)组织学生进行小组讨论,分享彼此的想法和观点。

四、作业设计1. 抄写课文,加强记忆;2. 运用课文中的词语,写一篇关于月亮的短文;3. 回家后,向父母分享课文《月光曲》的内容,并谈谈自己的感受。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况等;2. 作业完成情况:检查学生抄写课文、写作文的情况;3. 家长反馈:了解学生回家后与父母分享课文的情况以及父母的评价。

1. 采用情境教学法,通过图片、音乐等素材,为学生营造一个宁静的月光氛围,帮助学生更好地理解课文;2. 运用互动式教学法,鼓励学生积极参与课堂讨论,提高学生的表达能力和思维能力;3. 采用启发式教学法,引导学生通过探究、思考,自主掌握课文内容。

初中化学优秀示范课教案

一、教学目标:

1. 知识目标:学生能够了解化学元素周期表的基本结构和规律。

2. 能力目标:培养学生的观察分析能力,提高学生的实验设计和数据分析能力。

3. 情感目标:培养学生对化学实验的兴趣,激发学生对科学的好奇心和探索精神。

二、教学内容:

本节课的教学内容为化学元素周期表的基本结构和规律。

三、教学重难点:

1. 教学重点:化学元素周期表的组成和元素的排列规律。

2. 教学难点:学生能够正确理解元素周期表的周期性规律,掌握元素的周期性性质。

四、教学过程:

1. 导入新课(5分钟):

通过展示元素周期表的图片,让学生了解元素周期表的基本结构和排列方式。

2. 学习元素周期表的基本知识(15分钟):

通过讲解元素周期表的组成和元素的周期性性质,让学生掌握元素周期表的基本知识。

3. 进行实验(20分钟):

让学生进行分组实验,观察同一周期和同一族元素的性质,分析实验结果,探讨周期性规律。

4. 总结归纳(10分钟):

学生归纳整理实验结果,总结周期性规律,讨论元素周期表的应用意义。

5. 课堂作业(5分钟):

布置课后作业,要求学生复习元素周期表的基本知识,并设计一些相关问题进行讨论。

五、课后反思:

本节课注重实验教学,通过实验让学生亲自动手探索元素周期表的规律,培养学生的实验设计和数据分析能力。

教师可以根据学生的实际情况,调整教学策略,提高教学效果。

教师示范课教案引言:教师示范课是教学中一种常见的形式,通过教师的示范,旨在展示优秀的教学设计和教学方法,供其他教师参考和借鉴。

本文将从教师示范课的重要性、示范课的设置、示范教师的要求、示范课的准备、课堂演示、学生参与、示范教师的角色、问题解答、反思、评价、示范课的意义等方面展开回答。

一、教师示范课的重要性教师示范课能够向其他教师展示优秀的教学设计和教学方法,为教师提供了宝贵的借鉴和学习机会。

通过观察示范教师的课堂教学,其他教师可以学习到新的教学策略和方法,提高自己的教学水平。

二、示范课的设置示范课的设置需要根据教师的教学领域和学生的年级、学科等情况进行具体规划。

一般来说,示范课的时间可以安排在教学课堂之外,也可以和正常的课程相结合,根据需求进行灵活调整。

三、示范教师的要求示范教师需要具备专业知识扎实、教学经验丰富、教学方法灵活多样的特点。

同时,示范教师还应具备良好的教学风格和教学态度,能够引导学生积极参与课堂,激发学生的学习兴趣。

四、示范课的准备示范教师在进行示范课之前,需要进行充分的准备工作。

首先,要对教学内容进行深入了解,确保教学的内容准确无误。

其次,要针对学生的特点和需求进行教学设计,确保教学目标明确。

最后,要准备教学材料和辅助工具,以支持教学过程中的展示。

五、课堂演示在示范课中,示范教师需要充分展示自己的教学设计和教学方法。

通过清晰的教学流程、生动的语言和形象的示范,引导学生主动参与课堂活动,促进学生的学习。

六、学生参与示范教师应该鼓励学生积极参与课堂,提出问题、分享思考和经验,以激发学生的学习热情。

同时,示范教师还应该重视学生的发言和回答,通过鼓励和奖励,增强学生的自信心和参与度。

七、示范教师的角色在示范课中,示范教师扮演着指导者、引导者和评估者的多重角色。

他们需要准确把握教学进度和学生的学习情况,以便及时调整教学策略和方法,并对学生的学习成果进行评估。

八、问题解答在示范课的过程中,学生可能会遇到各种问题和困惑。

课内讲解示范课教案Title:课内讲解示范课教案Introduction在教学过程中,示范课是一种常见的教学形式,它通过学生们观摩和参与教学活动,提供一个直观、具体、生动的学习范例。

本文将从课堂准备、教学步骤、教学方法等方面,探讨如何编写一份高质量的课内讲解示范课教案。

一、课堂准备教师必须在教学前认真进行课堂准备,确定教学目标、教材选择、教学时间、教学环境等。

同时,在教学过程中需要准备好各种教学资源,如实物、多媒体设备、活动道具等,以增强教学效果。

二、教学步骤示范课的教学步骤应合理安排,具体有:导入、展示、讲解、练习和总结五个环节。

导入环节通过引入话题、提问或展示引起学生兴趣,预习教材内容。

在展示环节,教师通过多种方式如图片、视频等呈现主题以激起学生的求知欲望。

讲解环节中,教师将重点知识点逐一进行解释和详细讲解。

练习环节是培养学生实际应用能力的环节,通过个人或小组活动,巩固学习内容。

在总结环节中,教师对学习内容进行回顾,引导学生归纳总结,形成完整知识体系。

三、教学方法示范课的教学方法应多样化,包括讲授法、示范法、启发法、情境教学法等。

在选择教学方法时,应根据教学目标、学生特点和内容要求进行合理搭配。

例如,通过示范法帮助学生理解知识点,通过启发法培养学生的思维能力等。

四、教学资源示范课的教学资源应充分利用,可以是实物、图片、电子设备等。

教师可以通过使用实物来展示具体的操作步骤、利用图片或多媒体设备呈现复杂的概念和过程等,提高学生的学习效果。

同时,教师也可以充分利用学生作为资源,让他们互相学习、讨论,激发他们的主动性和创造力。

五、学习评价示范课中的学习评价应综合考虑学生的知识掌握程度、实际应用能力和综合素养等。

教师可以利用小组讨论、个人答辩、实践操作等方式进行评价。

评价结果应及时反馈给学生,并针对学生的表现提供个性化的指导,帮助他们完善学习成果。

六、师生互动示范课中,师生互动是非常重要的。

教师应注重与学生的良好互动,通过提问、鼓励、表扬等方式加强师生之间的联系,建立积极的学习氛围。

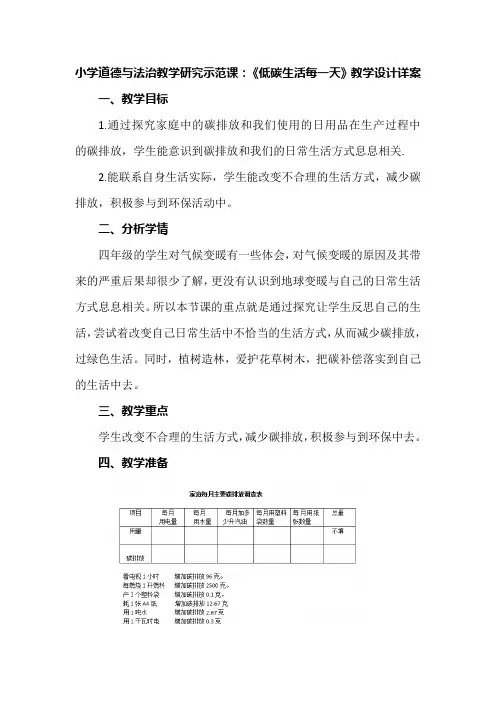

小学道德与法治教学研究示范课:《低碳生活每一天》教学设计详案一、教学目标1.通过探究家庭中的碳排放和我们使用的日用品在生产过程中的碳排放,学生能意识到碳排放和我们的日常生活方式息息相关.2.能联系自身生活实际,学生能改变不合理的生活方式,减少碳排放,积极参与到环保活动中。

二、分析学情四年级的学生对气候变暖有一些体会,对气候变暖的原因及其带来的严重后果却很少了解,更没有认识到地球变暖与自己的日常生活方式息息相关。

所以本节课的重点就是通过探究让学生反思自己的生活,尝试着改变自己日常生活中不恰当的生活方式,从而减少碳排放,过绿色生活。

同时,植树造林,爱护花草树木,把碳补偿落实到自己的生活中去。

三、教学重点学生改变不合理的生活方式,减少碳排放,积极参与到环保中去。

四、教学准备五、教学过程活动一:过量的碳排放哪里来老师:课前,我们每位同学把家庭每月的日常碳排放总量统计出来了,老师把咱们班所有家庭的月碳排放总量计算出来了,通过计算你有什么发现?预设:(每个家庭在日常生活中都有意想不到的碳排放,很多“碳排放”容易被人们忽略,日常生活中的碳排放很多的地球“发烧”其实和我们每个人碳排放息息相关)老师:你们都有一双善于发现的眼睛,确实如此,过量的碳排放确实和我们这里的每个人有关,很多的碳排量确很容易被我们所忽略,请大家阅读93页《生产一件衣服的“碳排放”》读了以后你有什么想说的?预设:生产一件衣服从原材料到运送到洗涤,“碳排放”的数量是惊人的。

预设:我以后不能买太多的衣服。

预设:不穿的衣服可以给弟弟妹妹穿或者捐给贫困山区需要的小朋友老师:一件衣服碳排放是惊人的,其实,我们生活中的任何物品在生产过程中都会产生碳排放,课前老师让你们进行调查日常生活的碳排放,现在小组交流一下,选一名代表在全班进行汇报。

老师:经过交流汇报,你感受到了什么?预设:生活中的碳排放和每个人都密切相关,每个人在生活中都是碳排放者,我们在生活中一定要节约用电用纸用水,养成勤俭节约的好习惯。

小学道德与法治教学研究示范课:《父母多爱好》教学设计详案(一)教材分析本课编写依据的是《品德与社会课程标准(2011年版)》中主题二“我的家庭生活”第1条:知道自己的成长离不开家庭,感受父母长辈的养育之恩,以恰当的方式表达对他们的感激、尊敬和关心。

《父母多爱我》是部编版《道德与法治》三年级上册第四单元第一课的内容。

本单元的主题是“家是温暖的地方”。

本单元共三课,分别是《父母多爱我》、《爸爸妈妈在我心中》和《家庭的记忆》。

本课侧重讲父母对孩子的爱,引导学生体会父母的爱,尝试走进父母的内心世界,加深对父母的理解,能够接纳父母对自己爱的表达方式。

(二)学情分析三年级的学生年龄多在8至9岁之间,父母是他们目前最重要的陪伴者,大部分的学生已经知道父母爱他们,但由于长期以来习惯了父母的照顾与关爱,他们可能会对父母的爱觉得理所当然,尤其容易忽视在日常生活中父母为他们做的普普通通的小事。

因此需要引导学生走进父母,用心感受父母在生活细节上对自己默默的关爱。

本课由两个板块组成。

第一板块的话题是“父母的爱是默默的”,第二个板块的话题是“多一些理解”。

第一课时是第一个板块的话题,从父母每日为子女做的日常小事体会父母默默的爱,从父母关爱自拟的感人故事中体会父母深深的爱,通过小诗使学生进一步体会父母之爱。

第二课时是第二个板块的话题,学生交流父母不能让自己理解的做法,理性分析这些做法是否藏着爱,以及哪些地方需要改进,尝试与父母谈心,学会对父母爱的方式多一些理解。

(三)教学目标与教学重难点1.了解父母为自己的成长付出了许多的心血,感受父母对自己的疼爱,唤起学生对父母由衷的爱。

2.通过自主思考与合作探讨,学生切身理解、感受父母对自己的疼爱及养育之恩,并以恰当的方式回报父母。

教学重点及难点:教学重点:从父母为我们做的一些普通的小事上,感受父母的爱,激发学生对父母的爱与感恩。

教学难点:在交流与沟通中理解什么是真正的父爱母爱,用具体事例表达真情实感,并学会表达对父母的爱。

初中音乐优秀示范课教案教学对象:初中一年级教学目标:1. 让学生通过音乐课,感受到我国新时代的繁荣昌盛,增强民族自豪感。

2. 培养学生热爱生活、积极向上的精神风貌。

3. 提高学生的音乐审美能力,培养学生的音乐鉴赏力。

4. 学会一首反映新时代风貌的歌曲,并能熟练演唱。

教学内容:1. 歌曲:《歌唱美好新时代》2. 相关音乐知识:新时代音乐特点、歌曲结构、旋律走向等。

教学重点:1. 学会歌曲《歌唱美好新时代》。

2. 理解歌曲的内涵,感受新时代的音乐特点。

教学难点:1. 歌曲中的高音部分演唱。

2. 对新时代音乐特点的理解和把握。

教学准备:1. 教学课件。

2. 音响设备。

3. 乐谱。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师通过课件展示我国新时代的繁荣景象,如高铁、5G、航空航天等。

2. 引导学生谈论自己对新时代的感受,激发学生的爱国情怀。

二、新歌教学(15分钟)1. 教师播放歌曲《歌唱美好新时代》,让学生初步感受歌曲的风格和情感。

2. 教师带领学生学习歌曲的歌词,解释歌词中的新时代含义。

3. 教师示范演唱歌曲,讲解歌曲的旋律走向、节奏特点等。

4. 学生跟唱歌曲,教师纠正发音和节奏错误。

5. 学生分组练习,相互交流学习心得。

三、歌曲讨论与欣赏(15分钟)1. 教师引导学生谈论歌曲中的新时代元素,如歌词、旋律、节奏等。

2. 学生分享自己喜欢的新时代音乐作品,介绍其特点和内涵。

3. 教师组织学生进行音乐鉴赏,分析新时代音乐的特征。

四、课堂小结(5分钟)1. 教师总结本节课的学习内容,强调新时代音乐的特点。

2. 学生谈收获,表达对新时代的音乐感悟。

五、课后作业(课后自主完成)1. 熟唱歌曲《歌唱美好新时代》。

2. 收集其他反映新时代风貌的音乐作品,下节课分享。

通过本节课的学习,让学生深刻感受到我国新时代的繁荣昌盛,培养学生的民族自豪感和爱国情怀。

同时,提高学生的音乐审美能力,培养学生的音乐鉴赏力,使学生在音乐学习中不断成长。

一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文《月光曲》;(2)理解课文中的生字词,并能正确书写;(3)了解课文《月光曲》的创作背景和意义。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析课文中的修辞手法和表达方式;(2)学会欣赏和评价古典音乐,培养音乐素养。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对大自然的热爱和对美好生活的向往;(2)培养学生热爱生活、积极向上的精神风貌。

二、教学重点:1. 课文的朗读和背诵;2. 课文中的生字词及其书写;3. 课文《月光曲》的创作背景和意义。

三、教学难点:1. 课文中的修辞手法和表达方式;2. 欣赏和评价古典音乐的能力。

四、教学准备:1. 课文《月光曲》的文本;2. 与课文相关的图片、音频等多媒体资源;3. 生字词卡片;4. 课堂练习册。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)播放《月光曲》的音频,让学生初步感受乐曲的美妙;(2)引导学生回顾课文《月光曲》的内容,为新课的学习做好铺垫。

2. 学习课文:(1)让学生默读课文,注意理解课文中的生字词;(2)分组朗读课文,培养学生的语感;(3)讲解课文中的生字词,要求学生正确书写。

3. 分析课文:(1)引导学生分析课文中的修辞手法和表达方式;(2)讨论课文《月光曲》的创作背景和意义。

4. 欣赏与评价:(1)让学生欣赏其他古典音乐作品,提高音乐素养;(2)引导学生评价《月光曲》的音乐特点,培养审美能力。

5. 课堂小结:(1)回顾本节课的学习内容,巩固知识点;(2)强调课后继续朗读和背诵课文,加强语言表达能力。

6. 布置作业:(1)抄写生字词,加强字形记忆;(2)完成课堂练习册的相关题目,巩固所学知识。

六、教学反思:在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、课堂纪律、教学内容的掌握情况等。

针对存在的问题,调整教学策略,为下一节课的教学做好准备。

七、评价建议:1. 学生朗读和背诵课文的熟练程度;2. 学生对生字词的掌握情况;3. 学生对课文《月光曲》创作背景和意义的理解程度;4. 学生欣赏和评价古典音乐的能力。

小学语文示范课教案《月光曲》教学设计第一章:教学目标1.1 知识与技能通过学习《月光曲》,使学生掌握生字词,能够正确、流利、有感情地朗读课文,了解课文大意。

1.2 过程与方法通过自主学习、合作学习的方式,培养学生朗读、思考、表达能力,激发学生对音乐的热爱。

1.3 情感态度与价值观引导学生体会作者对音乐的真挚热爱,感受音乐的美妙,培养学生高尚的道德情操。

第二章:教学重点、难点2.1 教学重点:生字词的学习,课文的朗读与理解,以及对音乐美的感受。

2.2 教学难点:对课文中所描绘的音乐意境的理解,以及将这种理解运用到自己的朗读实践中。

第三章:教学方法3.1 情境教学法:通过音乐、图片等创设情境,让学生身临其境地感受课文所描绘的音乐美。

3.2 互动式教学法:教师与学生、学生与学生之间的互动,激发学生的学习兴趣,提高学生的参与度。

3.3 启发式教学法:教师提出问题,引导学生思考,培养学生的创新思维。

第四章:教学准备4.1 课件准备:制作与课文内容相关的课件,包括音乐、图片等。

4.2 教学工具:电脑、投影仪、音响等。

4.3 学生准备:预习课文,掌握生字词。

第五章:教学过程5.1 导入新课教师播放《月光曲》片段,引导学生初步感受音乐的美妙。

简要介绍贝多芬及其作品《月光曲》,导入新课。

5.2 学习课文学生自读课文,教师指导学生朗读,注意语音、语调、情感的把握。

教师提问,学生回答,共同探讨课文内容。

5.3 品读课文教师引导学生品读课文,感受课文中描绘的音乐美。

学生分享自己的感受,教师给予评价、指导。

5.4 实践活动学生分组,每组选择一段课文,进行朗读表演。

教师评价,给予鼓励。

5.5 总结拓展教师总结本节课的学习内容,布置课后作业。

引导学生思考:如何将课文中的音乐美运用到自己的生活中?激发学生对音乐的热爱。

第六章:教学反思6.1 教师在课后要对整个教学过程进行反思,思考教学目标的达成情况,教学方法的有效性,学生的学习状况等。

一、教学目标1. 知识与技能目标:通过本节课的学习,学生能够掌握(知识点名称),能够运用(知识点名称)进行(技能名称)。

2. 过程与方法目标:通过(教学活动名称),培养学生(能力名称),提高学生的(学科素养)。

3. 情感态度与价值观目标:通过本节课的学习,激发学生对(学科名称)的兴趣,培养学生的(价值观)。

二、教学重难点1. 教学重点:掌握(知识点名称)。

2. 教学难点:运用(知识点名称)进行(技能名称)。

三、教学准备1. 教师准备:制作课件、教学案例、教学视频等。

2. 学生准备:预习教材,收集相关资料。

四、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍本节课的学习内容,激发学生的学习兴趣。

(2)提出问题,引导学生思考,为新课学习做好铺垫。

2. 新课讲授(1)教师讲解重点知识,结合案例、图片等帮助学生理解。

(2)引导学生进行小组讨论,共同解决问题。

(3)教师针对学生讨论中的难点进行讲解,帮助学生突破难点。

3. 巩固练习(1)教师布置课堂练习,让学生巩固所学知识。

(2)教师巡视指导,解答学生疑问。

4. 拓展延伸(1)教师提出拓展性问题,引导学生思考。

(2)学生分享自己的观点,教师进行点评。

5. 总结评价(1)教师对本节课所学知识进行总结,强调重点。

(2)学生自评、互评,教师进行评价。

五、教学反思1. 教学效果:本节课是否达到了教学目标,学生的掌握程度如何。

2. 教学方法:教学方法是否得当,是否激发了学生的学习兴趣。

3. 教学内容:教学内容是否合理,是否与学生的实际情况相符。

4. 教学改进:针对本节课的不足,提出改进措施。

六、教学评价1. 学生评价:学生对本节课的满意度、学习效果等。

2. 同行评价:其他教师对本节课的评价和建议。

3. 教学管理者评价:教学管理者对本节课的评价和建议。

通过以上教学设计方案示范模板,教师可以根据实际情况进行修改和调整,以确保教学活动的顺利进行。

小学道德与法治教学研究示范课:《家庭的记忆》教学设计详案一、教学目标1.创设家庭博物馆的情境,让学生从传统节日和语言文字的角度感受中国人重视家庭的传统观念。

2.通过学生自主布展的真实情境感受无处不在的“家”。

二、教学重难点难点:创设家庭博物馆的情境,让学生从传统节日和语言文字的角度感受中国人重视家庭的传统观念。

重点:通过学生自主布展的真实情境感受无处不在的“家”。

三、知识结构图四、学情分析学习起点预测:针对这一课,学生已经有了前两年的学习,他已经有了对家庭的一个初步感知,会为父母担忧,有家庭主人翁的意识。

学习困难预测:本课中的传统文化,是比较抽象的概念,首先,语言文字对于学生来说就是比较抽象的概念,这是基本的抽象。

学习的难点就在于怎么从这些抽象的概念中感受到家的这个概念,感受到家国的一种情怀。

五、板书设计六、教学过程一、谈话导入今天老师想和你们聊聊天,咱们考试考到100分的时候,最想和谁分享呀?(和爸爸妈妈。

)那当你在学校遇到一些委屈的时候,你最想回到哪儿呢?最想去哪儿呢?(我最想回到家。

)无论我们是遇到开心还是烦恼,其实最终我们第一时间都是会想到自己的“家”,板书:家。

那“家”字是怎么来的?请同学们看大屏幕(播放视频)。

看完小视频,孩子们,什么地方才能够称之为家呢?家不仅能给我们带来稳定安全的住所,还能带给我们什么呢?让我们一起走进家庭博物馆。

二、重难点突破第一展厅:传统节日中的“家”欢迎来到第一展厅:传统节日中的“家”(播放传统节日的课件)熟悉的音乐,温馨的画面一定勾起了你许多回忆,谁来说一说?两个节日:春节——饺子、年夜饭(团圆饭);中秋——月饼、月亮小结:可见,家就是除夕夜里全家人一起吃团圆饭的地方,其乐融融,喜气洋洋;家就是中秋月夜共赏明月的地方,团团圆圆,相亲相爱。

同学们,春节、中秋是我们的传统节日,你们知道中国还有哪些传统节日?(清明端午)这些传统节日从悠久的历史中走来,现在请同学们打开你们的时光宝盒,讲讲这节日背后的故事吧。

优秀思政示范课《应用文写作》教学设计一、教学目标1. 知识与技能目标通过本节课的学习,使学生能够:1)理解应用文写作的基本概念和特点;2)掌握应用文写作的基本结构和写作技巧;3)能够运用所学知识,写出具有实际意义的应用文。

2. 情感态度价值观目标培养学生具有正确的写作态度和价值观,使其能够在应用文写作中积极表达自己的想法,有较强的实际应用能力和创新思维。

二、教学内容1. 应用文写作的基本概念和特点;2. 应用文写作的基本结构和写作技巧;3. 实例分析和实践操作。

三、教学过程1. 导入与导学引导学生通过问答形式,回顾和梳理应用文的基本概念和特点,激发学生学习兴趣和写作动机。

2. 知识点讲解通过教师讲解、PPT展示等方式,介绍应用文写作的基本结构和写作技巧,并结合典型例子进行解析,引导学生深入理解和掌握应用文写作的要点和注意事项。

3. 实例分析与讨论教师提供多个实际案例,引导学生分析并讨论案例中的应用文写作特点和亮点,鼓励学生发表自己的见解,培养学生的写作思维和表达能力。

4. 实践操作分组或个人活动,让学生根据所学知识,选择某一应用文类型(比如求职信、通知、邀请函等),进行实际的写作练习,并互相交流、修改和提出建议,以提高学生的实际写作技能和文积极应用能力。

5. 总结与课堂检测教师通过提问方式,引导学生总结本节课的重点和难点,并进行小测验或思维导图等形式的课堂检测,检查学生的学习效果和掌握情况。

四、教学手段1. 多媒体教学设备2. PPT展示3. 课堂互动4. 讨论与思维导图五、教学评价1. 课堂表现评价:包括学生的课堂参与度、发言积极性等。

2. 书面作业评价:对学生实际写作练习的作品进行评价,包括内容、结构和语言表达等方面。

3. 课后测试评价:通过课后测试,检验学生对所学知识的掌握情况。

六、课后作业1. 完成应用文写作练习2. 阅读相关应用文材料或案例,总结经验与教训七、教学反思1. 教师反思:通过学生在课堂上的表现和作业的完成情况,反思教学方法和手段的有效性,及时调整教学策略,提高教学效果。

示范课《不规则图形的面积》教学设计【教学目标】1.能用数方格(面积单位)的方法估测不规则图形的面积,了解方格越小,估计值越接近准确值。

2.在估计不规则图形面积的探索中,丰富估计的策略与方法,感受极限的数学思想,提升估计能力。

3.逐步养成交流、评价、质疑等学习习惯,以及实事求是的科学态度。

【教学重点】会用数方格的方法估计不规则图形面积,丰富估计的策略与方法。

【教学难点】理解方格越小估计越准确的道理,初步体会极限数学思想。

【教学准备】教师:多媒体课件学生:学习卡、彩笔【教学过程】一、以规则图形面积测量为基础,理解不规则图形面积测量的意义1.复习规则图形面积计算方法集体学习:播放幻灯片(见图1),组织学生依次回答长方形、正方形、平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式。

教师:这些规则图形都可以用公式很快地算出它的面积是多少,也就是所包含的面积单位的个数。

(板书:面积单位)2.引导学生理解不规则图形面积测量的意义提出问题:(出示图2)这个小脚丫的面积你能直接计算吗?为什么不能?有什么办法?学生可能想到下面两种方法:a.可以铺上格子,数一数。

教师可回应学生,格子其实就是一个一个的面积单位,把格子放上去数一数就知道它所包含面积单位的数量,也就得到它的面积了。

(板书:面积单位的数量)b.可以近似地看成一个规则图形,然后利用公式去计算。

小结,对于不规则图形的面积,无论是转化成一个近似的规则图形,还是数格子,和计算规则图形的面积其实是一样的,都是在求这个图形所含面积单位的个数。

(设计意图:规则图形面积是用公式计算出它所包含的面积单位的个数,在学生积累这些经验的基础上,到不规则图形的面积是数出它所包含的面积单位的个数,从而沟通测量规则图形与不规则图形面积的通性通法是测量它所包含面积单位的个数。

)二、探究不规则图形面积,丰富估测策略1.学生独立探究“脚印”的面积(1)教师出示独立学习指南,(见图3)让学生明确活动任务、要求与方法,并提醒学生需要边数边用彩笔写数字,做标记,画箭头,把思考的过程展示出来。

圆的有关性质(第1课时)教学目标1.通过观察、操作、归纳等数学活动理解圆的定义,感受圆和实际生活的联系,体会数学知识在生活中的普遍性.2.理解弦、直径、弧、优弧、半圆、劣弧、等圆、等弧的概念,能够在图形中识别弦和弧.3.理解概念之间的区别和联系,能灵活运用圆的有关概念解决问题.教学重点圆的定义的形成过程;理解与圆有关的概念.教学难点圆的集合性定义.教学准备准备直尺和圆规.教学过程新课导入希腊数学家毕达哥拉斯认为:“一切立体图形中最美的是球,一切平面图形中最美的是圆.”圆是常见的图形,生活中的许多物体都给我们以圆的形象.你能发现下面图片中的圆形吗?【师生活动】教师展示图片,学生指出图片中的圆形.【设计意图】结合生活实际,列举生活中的圆,让学生体会圆在日常生活和生产实践中有着广泛的应用,激发学生的学习兴趣,引出本节课要学习的“圆的有关性质”.新知探究一、探究学习【问题】我们在小学已经对圆有了初步认识.请仿照图中方法,在纸上画一个半径为3 cm的圆.观察画圆的过程,你能说出圆是如何画出来的吗?【师生活动】学生先自己画图,教师演示画圆的动态过程;然后学生小组讨论圆的形成过程,教师进行总结.【新知】在一个平面内,线段OA绕它固定的一个端点O旋转一周,另一端点A所形成的图形叫做圆.其固定的端点O叫做圆心,线段OA叫做半径.以点O为圆心的圆,记作⊙O,读作“圆O”.【设计意图】学生动手操作中发现圆的形成过程,得出圆的描述性定义.【问题】量一量,圆上各点到定点(圆心O)的距离有什么特点?反过来,到定点的距离等于定长的点又有什么特点?【师生活动】学生独立操作,思考答案,教师进行演示,师生一起总结.【新知】(1)圆上各点到定点(圆心O)的距离都等于定长(半径r);(2)到定点的距离等于定长的点都在同一个圆上.因此,圆心为O、半径为r的圆可以看成是所有到定点O的距离等于定长r的点的集合.【设计意图】学生动手操作中得出圆的集合性定义.让学生认识到,把一个图形看成满足某种条件的点的集合,必须符合:(1)图形上的每一点都满足某个条件;(2)满足这个条件的每一个点,都在这个图形上.这两个条件缺一不可.【思考】(1)以2 cm为半径能画几个圆?(2)在同一个平面内,以点O为圆心能画几个圆?(3)在同一个平面内,以点O为圆心、以2 cm为半径,能画几个圆?(4)确定一个圆需要哪几个要素?【师生活动】学生先自己画图,然后小组讨论交流,教师进行演示,师生一起总结.【归纳】确定圆的两个要素:圆心和半径;圆心确定圆的位置,半径确定圆的大小.【设计意图】让学生在交流讨论中,体会到只有圆心和半径都确定,才能确定一个圆.【新知】连接圆上任意两点的线段叫做弦,经过圆心的弦叫做直径.如图,AB,AC是弦,AB是直径.圆上任意两点间的部分叫做圆弧,简称弧.以A,B为端点的弧记作AB,读作“圆弧AB”或“弧AB”.圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧,每一条弧都叫做半圆.【思考】直径与弦有什么关系?半圆与弧有什么关系?【师生活动】学生小组讨论得出:直径一定是弦,但弦不一定是直径;弦包括直径,直径是特殊的弦.半圆一定是弧,但弧不一定是半圆.【设计意图】引导学生分析弦与直径、弧与半圆之间的区别与联系.【新知】大于半圆的弧(用三个点表示,如图中的ABC)叫做优弧;小于半圆的弧(如图中的AC)叫做劣弧.【思考】图中还有其他的优弧或劣弧吗?【师生活动】学生独立思考后回答:优弧BAC,劣弧BC.【设计意图】巩固新学习的优弧和劣弧的概念.【问题】仔细观察下面的动图,想一想什么情况下两个圆能够完全重合?【师生活动】学生小组讨论,教师进行延伸、总结.【新知】能够重合的两个圆叫做等圆.容易看出:半径相等的两个圆是等圆;反过来,同圆或等圆的半径相等.在同圆或等圆中,能够互相重合的弧叫做等弧.如图,AB,CD,EF是等弧.【设计意图】借助动图和动画,形象地展示等圆和等弧的特点,让学生对等圆和等弧的理解更深一层.二、典例精讲【例1】矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O.求证:A,B,C,D四个点在以点O为圆心的同一个圆上.【师生活动】学生独立完成,并小组讨论,尝试进行解答,教师给予帮助.【答案】证明:∵四边形ABCD是矩形,∴AO=OC=12AC,OB=OD=12BD.又∵AC=BD,∴OA=OB=OC=OD.∴A,B,C,D四个点在以点O为圆心的同一个圆上(如图).【归纳】巧用圆的特性,判断多点共圆.判断多点是否在同一个圆上的问题,实质上是寻找一个定点,判断这些点到定点的距离是否相等,若存在这样的定点,则这些点在同一个圆上;若不存在这样的定点,则这些点就不在同一个圆上.【设计意图】巩固学生对圆的定义的理解和掌握.【例2】写出图中⊙O的直径、弦、优弧、劣弧.【师生活动】学生独立完成,教师出示答案.【答案】解:直径AC;弦AB,BC,AC;优弧BCA,BAC;劣弧AB,BC.【设计意图】锻炼学生在图形中识别弦和弧的能力.【例3】有以下结论:①直径相等的两个圆是等圆;②长度相等的两条弧是等弧;③一条弦把圆分成两条弧,这两条弧不可能是等弧.其中正确的有().A.1个B.2个C.3个D.0个【师生活动】学生独立完成,教师出示答案.【答案】A【解析】直径相等即半径相等,所以①正确;等弧是指在同圆或等圆中能够互相重合的弧,长度相等的弧不一定是等弧,所以②错误;直径把圆分成的两个半圆就是等弧,所以③错误.【提醒】(1)直径是圆中最长的弦,而弦不一定是直径.(2)半圆是弧,但弧不一定是半圆.(3)弧包括优弧、劣弧和半圆.(4)等圆只和半径的大小有关,和圆心的位置无关.(5)等弧的长度一定相等,但长度相等的弧不一定是等弧.【设计意图】帮助学生理解圆的相关概念之间的区别和联系.课堂小结板书设计一、圆的描述性定义二、圆的集合性定义三、圆的相关概念课后任务完成教材第81页练习第1~3题.。

《法律保障生活》教学设计一、教材分析1.课程标准依据本节内容选自人教版《道德与法治》七年级下册第九课第二框《法律保障生活》。

本课所依据的课程标准的相应部分是“成长中的我”中的“心中有法”,具体对应的内容标准是:“知道法律是国家制定或认可,由国家强制力保证实施的一种特殊行为规范,理解我国公民在法律面前一律平等。

”2.内容解析本框共安排两目的内容:第一目,“法律的特征”:本目旨在明确法律是一种特殊的行为规范。

本目主要包括二层意思:其一,法律与道德等其他行为规范是相互联系的。

其二,法律是一种特殊的行为规范。

第二目,“法律的作用”:本目重点分析了法律具有规范作用中的指引作用和强制作用。

本目主要包括三层意思:其一,法律规范着全体社会成员的行为,保护着我们的生活,为我们的成长和发展创造安全、健康、有序的社会环境。

其二,法律规定了我们应该享有的权利和应该履行的义务,也为我们评判、预测自己和他人的行为提供了准绳,指引、教育人向善。

其三,法律通过解决纠纷和制裁违法犯罪,维护我们的合法权益。

二、教学目标1.知道法律是一种特殊的行为规范。

2.理解法律的作用。

3.树立法律面前人人平等的观念。

4.初步形成自觉按照法律要求规范自己行为的能力。

三、教学重难点教学重点:法律的特征;法律的作用。

教学难点:法律的特征。

四、教学过程五、课堂练习1.“没有规矩,不成方圆。

”法律、道德等都是人们生活中的行为规范。

法律区别于其它行为规范的最主要特征是( B )A.由国家制定或认可的B.由国家强制力保证实施的C.对全体社会成员具有普遍约束力D.规范着违法犯罪分子的行为2.2021年7月26日,浙江省杭州市中级人民法院对杀妻碎尸案凶手许某进行公开宣判,以故意杀人罪判处被告人许某死刑,剥夺政治权利终身;判决其赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币20万元。

这体现了法律( C )A.通过解决公民之间的权利义务纠纷来维护公民的合法权益B.只具有制裁功能,制裁是维护公民生命权的最有效的方法C.通过制裁违法犯罪来惩恶扬善、伸张正义D.通过规定权利和义务来规范人们的行为3.2021年12月1日起实施的《城市轨道交通消防安全管理》国家标准明确要求:城市轨道交通严禁吸烟,应设置明显的警示标志。

Teaching Plan

Topic: Student’s Book 1, Module 4 Reading and Vocabulary---A Lively City

Objectives:

1. Knowledge & Skills

1)Enable the students to know about the city of Xiamen.

2)Help the students to learn how to introduce or describe a city from different aspects.

3)Make the students enjoy the beauty of our country and love our homeland.

2.Process & Methods

1) Train the students’ speaking ability through individual and pair work.

2) Train the students’ reading skills by dealing with some reading activities

3.Emotion & Values

Make the students enjoy the beauty of our country and love our homeland.

Key points:

1)Help the students make sense of the whole passage.

2)Help the students to improve their reading ability .

Difficult points:

Grasp some important words and sentence structures.

Teaching Aids:

A computer

Teaching Procedures:

(一)话题导入

Show some pictures on the screen to lead in the topic.

(设计意图:让学生欣赏图片并发表自己的见解,以这种方法导入课题,引起学生对问题的探究,也培养了学生观察问题的能力。

)

(二)出示学习目标

(三)出示提纲,学生自学

Step1.Fast Reading(自学)

Read the passage quickly and try to use three or more words to describe Xiamen and its climate. (设计意图:先要求学生看题,然后带着问题读课文。

通过给学生充足的阅读教材的时间,自学教材,积极思考,使其进入自己解决问题的思维过程。

这些问题比较有代表性,这些问题的解决有助于学生掌握文章的主旨。

)

Step2.Careful Reading (自学)

Exercise 1.Answer questions

Exercise 2. Choose the best answers.

(设计意图:教师出示针对课文理解所设计的“问答题”“选择题”等多种题型,体现了对当堂知识多角度,分层次的理解和挖掘,达到了“自学思考”理解课文的目的。

)

Step 3.Group work(思学)

What are mentioned about the city in this conversation ?

(设计意图:让学生在“思学”中解决文章深层问题,为读后讨论做铺垫。

)

(四)教师检查学生自学情况

Step 4.Discussion(互学)

Topic:

Describe your hometown according to the following aspects(方面).

(设计意图:在后教环节,学生小组活动,进行“互学”。

在“兵教兵”的过程中,学生对阅读材料的理解进行升华。

)

Step 5.Vocabulary(自学-导学-用学)

1.Practise some important words.

2.Grasp three sentence structures.

(设计意图:教师“点拨”本课疑难知识点,使学生理解,然后上升为语言的运用。

在“用学”环节,加深学生对知识的记忆与理解,使不同层次的学生都能得到知识强化。

)

(五)Homework:

1.Review what was learned today.

2.Write a description of your hometown.

(设计意图:“课后作业”环节,给不同层次的学生出示不同的完成目标,让不同层次的学生都能高质量的完成作业。

)

(五)A small test

Do some exercises on the students’page.

(设计意图:“课堂小测”促使学生端正学习态度。

当堂检测,及时反馈,做到“堂堂清”。

) 课后反思:。