人体前臂组织各向异性的人体通信信道模型

- 格式:pdf

- 大小:354.07 KB

- 文档页数:6

人体通信的研究方法

人体通信,也称为人体通信(HBC),是一种利用人体作为传输媒介的通信方式。

它利用人体内部的电场进行信号传输。

在人体通信的研究中,主要有以下几种研究方法:

1. 数值人体模型:这种方法主要用于研究人体通信系统的信道特性。

通过建立精确的数值人体模型,可以模拟人体对信号的吸收、反射和传播等行为,从而精确地预测和优化通信性能。

2. 一致性几何绕射理论法(UTD):该方法以各种类型的射线为基础,通过Maxwell方程求解电磁场的高频近似解。

它可以用来预测和解决人体通信中的绕射和衍射问题,尤其是在复杂环境中。

3. 矩量法:这是一种积分方法,用于求解等效于Maxwell方程的波矢量方程。

它可以用于精确计算任意方向辐射场在有损介电圆柱任意截面定向(极化)的高精度。

以上内容仅供参考,建议查阅专业的人体通信书籍获取更全面和准确的信息。

信道模型的概念

嘿,朋友!咱今天来聊聊信道模型这个有点神秘但其实也不难懂的东西。

你想想啊,信道就像是一条信息要走的路。

咱们发出去的消息,就像一个要出门旅行的人,而信道就是他要经过的各种道路、桥梁和隧道。

信道模型呢,其实就是对这条信息之路的描述和刻画。

它把信道的各种特性,比如信号会怎么衰减、怎么受到干扰、怎么延迟等等,都给总结起来,形成一个可以用来分析和计算的框架。

比如说,无线通信里,信号从手机传到基站,中间要穿过空气、建筑物,甚至可能被其他信号干扰。

这时候,信道模型就能告诉我们,信号大概会减弱多少,会不会变得模糊不清,能不能顺利到达基站。

这就好比你在一个大商场里找出口,信道模型就是那个给你指路的地图,告诉你哪条路比较通畅,哪条路可能有障碍。

再打个比方,信道模型就像是给信道拍了一张“全身照”,把它的高矮胖瘦、优点缺点都给展现出来了。

如果没有信道模型,那通信可就乱套啦!就像没有地图的旅行,你都不知道自己走到哪儿了,能不能到达目的地。

在实际应用中,信道模型可重要了。

工程师们靠着它来设计通信系统,让信号传得又快又准。

比如,5G 技术能这么厉害,信道模型可出了不少力呢!

所以说,信道模型虽然听起来有点高大上,但其实就是为了让我们的信息之路更顺畅,让我们能更清楚、更快速地交流。

你说,这是不是很神奇?

总之,信道模型就是通信世界里的重要指南,帮助我们在信息的海洋中航行得更稳更远!。

什么是信道模型?信道模型是通信领域中的关键概念之一。

它描述了在无线通信系统中,信号如何通过传输介质(如大气、海水、金属导线等)进行传播的过程。

信道模型对于理解和优化无线通信系统的性能具有重要意义。

接下来,我们将从三个方面来介绍信道模型。

一、信道传播的基本原理1. 外界噪声:在信道传播过程中,会受到来自外界的干扰和噪声。

这些噪声源包括大气电离层的效应、电磁辐射以及其他无线电设备的干扰。

通过对噪声特性的研究和建模,可以帮助我们更好地理解和处理这些噪声对通信质量的影响。

2. 多径效应:无线信号在传播过程中会经历多次反射、散射和绕射等现象,导致接收端接收到多个传播路径上的信号。

这就是所谓的多径效应。

由于不同路径的信号具有不同的传播延迟和相位差,会造成信号间的相互干扰和衰减。

深入研究多径效应的特性和建立合适的数学模型,有助于优化无线通信系统的设计和性能。

3. 信号衰减:信号随着距离的增加会逐渐衰减。

衰减的原因包括自由空间路径损耗、多径传播引起的功率损耗以及其他物理因素。

准确地描述和量化信号衰减的模型,可以帮助我们预测和补偿信号强度的变化,提高通信系统的覆盖范围和性能。

二、信道模型的分类1. 统计信道模型:统计信道模型是根据实际测量数据和统计规律建立的。

根据测量数据中的信号强度、信号衰减和相位等信息,通过数学模型来描述信道的统计特性。

统计信道模型的优势在于可以对多个传播环境和场景进行研究,并得到一种适用于广泛应用的信道模型。

2. 几何信道模型:几何信道模型将信道传播过程抽象为几何空间中的点和面的运动。

通过建立几何模型,可以计算信号传播的路径损耗、多径效应和信号衰减等参数。

几何信道模型适用于研究特定区域的信道传播特性,例如城市环境或室内场景。

三、信道模型的应用1. 通信系统设计:信道模型提供了一种理论和方法,可以指导无线通信系统的设计和优化。

通过准确地建立信道模型,可以预测信号质量、容量和传输速率等关键性能指标,从而选择合适的调制技术、编码方案和传输方式。

人体的“交通网络”,你知多少?(一)如今,世界作为地球村,各种人才、物资、信息在世界范围内得到了空前自由地流动,这得益于两条发达的网络,一条是实体的各种交通网络,包括铁路、公路、航路(包括水中和天上的),一条是虚拟的网络,即互联网,它每毫秒都向世界各地传输数以亿计的信息,作为复杂精密的人体是否也存在类似重要的联通身体各个系统、脏器乃至细胞的交通网络呢?图片来源于网络没错,人体也存在发达精巧的交通网络,它们是心血管系统、淋巴系统、神经系统。

心血管系统系统承担主要的物质运输功能,它相当于生活中公路、铁路、航路等实体交通干线,将身体各分工厂(各个脏器)生产的产品(包括氧气、二氧化碳、各种营养物质或代谢废物、激素)运输至需要他的地方,淋巴系统主要辅助心血管系统完成运输功能。

而神经系统则相当于互联网,主要负责信息的传递,将身体各个脏器接受到的信息迅速通过快捷通道传至总部(大脑),总部立即做出决策并发出指令(产生效应)。

今天我们主要聊聊负责物质传输的重要干线——心血管系统,淋巴系统和神经系统在后面的文章中再聊。

图片来源于网络心血管系统是顾名思义主要由心+血管构成,血管又根据结构和功能的差异分为动脉、静脉和毛细血管。

下面分别介绍一下这四者的结构。

心脏是连接动静脉的发动机,正常人的心脏约成人拳头大小,千万别小看这个“拳头”,它比打人那个拳头重要和强大的多。

心脏由心间隔分为左心和右心,左、右心又由相应的“门”(二尖瓣、三尖瓣)分为心房、心室,心房接受静脉血的汇入,心室将血通过动脉泵出。

心室与动脉的接口也存在相应的“门”(主动脉瓣、肺动脉瓣),他们同心房、心室之间的瓣膜一样都是顺流而启,逆流而闭,从而保证了血液的定向流动。

动脉是运输血液离心的管道,管壁厚、弹性好,在心室射血时被动扩张,心室舒张时,管壁弹性回缩,推动血液继续向前流动。

在推动血液向前流动的过程中,动脉越分越细,逐渐移行为毛细血管。

毛细血管是连接动静脉的通路,管径小,约6-8um,相互吻合成网,数量多,遍布全身各处,血流缓慢,是血液与组织物质交换的场所。

生命体制中的电信号传导机制一、引言:人体电信号与生命体制人体电信号一直是医学研究的重要课题之一。

生物体内的电信号指各种细胞之间和组织之间的电信号,这些信号通过细胞膜内的离子流动而形成,是维持和调节人体生命活动状态的重要基础。

人体的感觉、运动和内分泌系统都依赖于电信号传递,其电学特性对于医学疾病的诊断和治疗也具有重要作用。

生命体制中的电信号传导机制是人体生理学研究中的重要部分,涵盖了从电信号信号的产生到信号传递过程中所涉及的各种机制和关键因素。

下面将对人体生命体制中的电信号传导机制进行深入探讨。

二、人体电信号产生的基础人体内的电信号主要由细胞产生。

细胞的膜内有许多离子通道和泵类膜蛋白,在不同的膜电位下,离子通道和泵类膜蛋白对离子的选择性也不同。

细胞膜内外的离子浓度差会导致电常数的不均匀分布,从而形成静电场。

此时如果有干扰刺激,例如化学物质、气体、热量或压力等,就可以改变细胞的离子通道和泵类膜蛋白的状态,导致离子的移动,从而形成动态的电信号。

人体的神经系统是电信号产生和传递的主要系统之一。

神经兴奋涉及的信号转导机制主要与离子通道有关。

神经元在兴奋状态下,细胞内外的离子浓度不同,离子通道将根据其特异性地让离子通过细胞膜。

钠离子、钾离子和氯离子是神经细胞内外的主要离子组成,神经兴奋的产生和传递也与离子通道的开放和关闭有关。

三、人体电信号传导的机制人体电信号的传导涉及了许多机制。

主要包括:1、离子泵类膜蛋白的作用:细胞膜内外存在的许多离子泵类膜蛋白能够改变离子浓度的分布,造成静电场的不均匀分布,从而产生电势差,促进电信号传导。

2、分子依赖的离子通道:定量控制和调节离子通道的开放和关闭,从而影响电信号的传导速率。

3、电缆方程:描述了电信号在人体生命体制中传导的数学模型。

电信号的传导速率会受到电信号的传导距离、细胞膜电性能力、细胞间间隙的抗阻情况等因素的影响。

4、细胞膜纤毛:纤毛可以帮助离子通道进行电势感应的导电,并通过磷脂的流动来加速离子通道内离子的扩散。

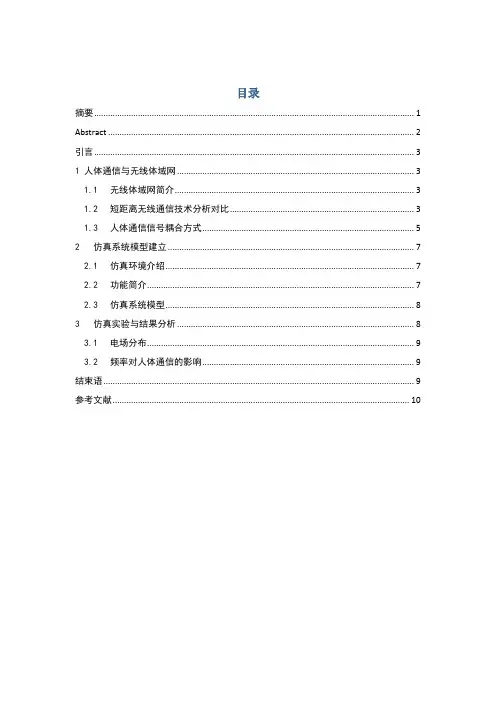

目录摘要 (1)Abstract (2)引言 (3)1 人体通信与无线体域网 (3)1.1无线体域网简介 (3)1.2短距离无线通信技术分析对比 (3)1.3人体通信信号耦合方式 (5)2仿真系统模型建立 (7)2.1仿真环境介绍 (7)2.2功能简介 (7)2.3仿真系统模型 (8)3仿真实验与结果分析 (8)3.1电场分布 (9)3.2频率对人体通信的影响 (9)结束语 (9)参考文献 (10)人体通信摘要: 便携式消费电子产品和医疗卫生保健市场的迅速发展,推动着新兴信息技术的变革。

人体通信技术以人体作为数据传输通道,为便携式电子设备建立起无线网络,降低了监测系统的复杂度,具有新的历史意义以及广阔的应用前景。

本文首先回顾了人体通信技术在国内外的研究现状,对比了人体通信中信号的三种耦合方式,详细分析了人体通信研究使用的组织结构模型和通信信道模型。

在此基础上,本文建立了更为贴近实际的多层组织结构人体通信系统模型,从电磁场与人体相互作用的角度探讨了人体通信的信号传输机制和特性。

通过仿真实验,本文分析了人体通信信道在不同方向上的信号衰减率,获取了人体通信的最佳通信频段,并对人体通信的其他影响因素,如收发器与人体表面的间距、电极尺寸、电极间距等进行了分析,为人体通信技术的进一步发展提供指导依据。

仿真结果表明,在人体通信中,电磁波信号在人体表面的传播具有表面波的特征,沿人体表面,场强衰减缓慢,远离人体表面,场强衰减迅速;电场在平行和垂直于人体表面的方向上具有不同的衰减常数,垂直于人体表面的场强分量强于平行分量;在0~1000MHz的频率范围内,500--600MHz是最佳的人体通信频段;在收发器与人体表面相隔一定距离的情况下,同样可以实现良好的通信,信号传输主要集中在人体表面5mm的距离范围内;设计的收发器应适于接收垂直于人体表面的电场分量,考虑到随收发器和人体表面之间距离的增加,信号损耗增大,需考虑改进收发器结构以提高信号接收效率。

毫米波频段人体电波传播特性综述赵红梅;王潜;郭淑婷【摘要】毫米波频段可提供数GHz的频谱,成为第5代无线蜂窝网络极具吸引力的选择.其目前测试场景往往不能忽略人体的存在.文中详细介绍了电波传播的信道建模方法、测试环境和仿真模型.在测试环境和方法中主要讲述了人体模型的建立和天线的类型、位置等.并介绍了基于入射反弹法(SBR)和时域有限差分法(FDTD)两种仿真模型.最后对人体阻挡影响、散射特性、基站方位影响等性能进行了分析.【期刊名称】《微型机与应用》【年(卷),期】2017(036)017【总页数】5页(P8-11,20)【关键词】毫米波;电波传播;人体模型;信道建模【作者】赵红梅;王潜;郭淑婷【作者单位】山东大学信息科学与通信工程学院,山东济南250100;郑州轻工业学院电气信息工程学院,河南郑州450002;郑州轻工业学院电气信息工程学院,河南郑州450002;郑州轻工业学院电气信息工程学院,河南郑州450002【正文语种】中文【中图分类】TN928随着科技的发展,网络的覆盖化,人们对通信质量的要求也在不断提高。

在医学影像方面,要求从患者的医疗图像中得到较高的清晰度,需要非常高的数据传输速率。

在军事方面更加需要高的传输速率,以最短的时间接收到最有效的信息,从而进行最有利的进攻和防守,这在信息化的战争中是不可或缺的。

因此需要采用新的频段。

目前毫米波频段(30 GHz~300 GHz)的使用是较少的。

此频谱带宽较轻松,传输速率也得到巨大的提升,这是实现5G移动通信高传输速率关键技术之一。

毫米波频段由于波长较短,人体相对于毫米波[1]波长成为电大尺寸目标,对毫米波信号的传播特性会产生影响。

国内外对在毫米波频段人体传播特性的研究也是热度不减[1]。

本文从基础理论、测试环境和方法及人体模型、两种仿真模型等角度对国内外关于毫米波频段人体传播特性进行了分析和比较,为进一步研究其特性做了参考。

在研究人体电波传播时,通过建立信道模型来分析其特性[2]。

【高中生物】人体可当作数据线胖子传输速度更快不同时期看同一个技术,会有不一样的思考。

智能手机行业里,电容屏就是经典例子。

而20年前、7年前、2年前分别被MIT、IBM、NTT和爱立信分别提起的“人体通信”(Bodyareanetwork),在当下新技术突破集中在智能硬件领域的情况下,显然会有不一样的解读。

不过,首先得弄明白“人体通信”是什么。

从专业的角度来解释,“人体通信技术利用人体作为通信的传输介质,通过电容耦合或者电流耦合的方式进行数据传输”。

翻译成人话,就是人体通信技术就是把人体当做数据线,让数据从这个设备倒腾到另外一个设备上。

但实际情况是怎样的呢?我到中科院深圳先进技术研究院(以下简称先进院)体验了一番将自己的身体当作数据线的感觉。

因为在整个深圳,甚至全国,只有先进所制造出可供体验的人体通信原型机。

如视频所示,当人手放在两边的原型机之上,两个屏幕之间的图像数据就开始传输,而当人手离开,数据就停止传输。

其实就是这么简单。

当然,如果你细心一点,还可以发现,隔着玻璃柜子,数据也可以从一边传到另一边。

的确如此,这是因为人体体表的电容耦合现象,在距离皮肤2厘米到3厘米的地方也是存在的,所以即便不直接接触人体通信设备,数据也可以一样传输,不过和NFC一样,距离一旦拉长就无法传输了。

我在体验过程中还发现了一个有趣的现象,那就是胖子的数据传输速度会比瘦子快一丝丝。

目前,人体通信的理论传输速度为10Mbps,相当于1.2MB每秒。

但考虑到现实当中,人体不同部位传输速率不同,不同人体的物理特性有微妙的差别,以及数据的噪声等等,数据传输速度达不到理论的极限值。

不过,以现在的可穿戴设备、智能家居产品传输的数据不包括视频、音乐、图片的情况下,一秒几百K的传输速度是完全可以接受。

关于人体通信与智能硬件的结合,我个人是认为它可以让可穿戴设备之间的数据传输,不必经过手机。

另外,由于苹果也已经积极引入TouchID等具备生物特征的技术,那么如果手机上具备人体通信的芯片,以后人们带在身上的设备的数据传输,就可以实现自动化管理。