肺炎动物模型与抗菌药临床药理

- 格式:ppt

- 大小:219.24 KB

- 文档页数:19

新冠病毒感染的实验动物模型研究新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引发的COVID-19疫情自从全球爆发以来,成为了全球关注的焦点。

为了深入了解新冠病毒的传播机制、疾病发展过程及药物疫苗的研发,科学家们积极开展研究工作。

其中,建立适合的实验动物模型是必不可少的步骤之一。

本文将介绍新冠病毒感染的实验动物模型研究的重要性、目前使用的动物模型以及这些研究对于人类健康的意义。

建立适合的实验动物模型对于研究疾病的发病机制、评估治疗措施的有效性以及测试疫苗的安全性和有效性等方面非常重要。

针对新冠病毒感染,科学家们通常会使用小鼠、仓鼠、猴子等不同动物进行模型研究。

这些动物模型的选择依据多种因素,包括动物对病毒易感性、病程是否与人类相类似、是否能够发展出与人类类似的免疫反应等。

当前,较为常见的使用实验动物模型进行新冠病毒研究的是小鼠模型和仓鼠模型。

小鼠是研究疾病的理想模型之一,因其易于培养、价格相对较低以及基因工程技术的发展,使得研究人员可以通过改装其基因来模拟人类患者。

小鼠模型在新冠病毒研究中可以用于评估传染性、病毒复制累积情况、疾病的严重程度等,这些信息对于疫情防控具有重要意义。

仓鼠模型由于其较高的新冠病毒易感性和病毒感染后呈现出与人类类似的病理变化,也成为了研究新冠病毒的重要动物模型之一。

研究人员通过这些实验动物模型可以深入了解新冠病毒的感染途径、感染后在机体内的传播情况以及免疫反应的变化等。

例如,研究人员发现小鼠模型中的新冠病毒感染能引起肺炎和免疫反应紊乱,类似于人类感染的临床表现。

此外,通过实验动物模型研究还可以评估抗病毒药物和疫苗的疗效。

这些研究结果对于疫情的防控以及临床医学的进展具有重要意义。

通过实验动物模型研究,科学家们可以更好地了解新冠病毒感染对机体的影响,从而为新冠病毒疫苗和抗病毒药物的开发提供重要参考。

此外,这些模型研究还可以为了解其他冠状病毒的传播机制和疾病发展过程,为未来类似疫情的防控提供经验和借鉴。

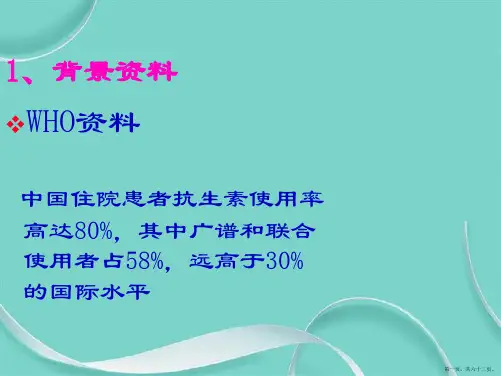

肺炎动物模型研究现状及进展(一)【关键词】肺炎动物模型研究现状当前细菌性肺炎(bacterialpneumonia)占成人各类病原体肺炎的80%。

然而过去30~40年中,由于细菌耐药率的不断增高,大量广谱或超广谱抗菌素投入临床并未使肺炎的死亡率持续下降。

有报告住院死亡病人约15%与肺炎有关。

社区获得性肺炎(CAP)死亡率为5%~10%,而医院获得性肺炎(HAP)的病死率则高达20%~50%。

肺炎的临床症状趋于不典型,所谓“重症”肺炎时有发生,尤其在婴幼儿、老年人和免疫抑制患者中病死率极高。

提高肺炎的病原学诊断水平,建立肺炎的动物模型,确立肺炎的动物诊断标准和肺炎动物模型的观测指标,是临床处理重症肺炎迫切而急需解决的课题。

国内外学者于上世纪上半叶先后建立了多种肺炎的模型,如卡氏肺孢子虫肺炎模型、衣原体肺炎模型、大肠杆菌肺炎模型、细菌性支气管性肺炎模型等,这些模型的建立为研究肺炎的发病机制和评价疗效奠定了基础。

本文参考相关资料,综述近年的文献,旨在为同仁们提供更多有关肺炎模型相关研究的信息。

1卡氏肺孢子虫肺炎模型卡氏肺孢子虫肺炎(PneumocystisCariniiPneumonia,PCP)为严重的机会性感染,多发生于AIDS 病人和其他免疫缺陷或免疫抑制的病人。

机理是基于各种原因造成机体免疫力、抵抗力下降,潜伏状态下的卡氏肺孢子虫大量生长繁殖,形成“潜伏状态再激活”,引起相应的病理改变和临床症状。

早在上个世纪50年代中期,Weller〔1〕首先用考的松注射大鼠,同时注射青霉素以预防细菌感染,通过病理检查证实大鼠患有PCP,从而建立PCP动物模型。

Frenkel〔2〕等于1966年对大鼠注射考的松,2次/周,在动物饮水中加入四环素以预防细菌感染。

Hughes 〔3〕等于1974年证实在蛋白质或热量摄入不足的情况下,更易诱导PCP的发生。

经过几十年的发展,目前PCP模型的建立技术较为成熟。

实验动物对象多为鼠科类,但也有用猪〔4〕或新西兰白兔〔5〕。

一、实验目的本研究旨在建立一种可靠的炎症模型动物模型,并对其相关指标进行检测,为后续炎症相关疾病的临床研究提供实验基础。

二、实验材料1. 实验动物:清洁级C57BL/6小鼠,雌雄各半,体重18-22g,购自XX生物科技有限公司。

2. 实验试剂:脂多糖(LPS)、地塞米松(Dexamethasone)、ELISA试剂盒、小鼠血清白蛋白( Albumin)、小鼠肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、小鼠白细胞介素-6(IL-6)试剂盒等。

3. 实验仪器:离心机、酶标仪、显微镜、恒温水浴锅、细胞培养箱等。

三、实验方法1. 炎症模型建立(1)分组:将实验小鼠随机分为三组,分别为正常组、模型组、阳性药物组,每组10只。

(2)模型建立:模型组小鼠采用LPS腹腔注射法建立炎症模型,注射剂量为5mg/kg。

阳性药物组小鼠注射相同剂量LPS的同时,给予地塞米松(1mg/kg)干预。

正常组小鼠给予等体积生理盐水腹腔注射。

(3)观察指标:观察各组小鼠的体质量、行为表现、死亡情况。

2. 相关指标检测(1)血清白蛋白检测:采用ELISA试剂盒检测各组小鼠血清白蛋白水平。

(2)TNF-α检测:采用ELISA试剂盒检测各组小鼠血清TNF-α水平。

(3)IL-6检测:采用ELISA试剂盒检测各组小鼠血清IL-6水平。

四、实验结果1. 炎症模型建立(1)体质量变化:模型组小鼠在注射LPS后,体质量明显下降,与正常组相比差异显著(P<0.05)。

阳性药物组小鼠体质量下降幅度小于模型组,但差异不显著(P>0.05)。

(2)行为表现:模型组小鼠活动减少,精神萎靡,与正常组相比差异显著(P<0.05)。

阳性药物组小鼠行为表现略优于模型组,但差异不显著(P>0.05)。

(3)死亡情况:模型组小鼠在注射LPS后,死亡率为20%。

阳性药物组小鼠死亡率为10%,低于模型组,但差异不显著(P>0.05)。

2. 相关指标检测(1)血清白蛋白水平:模型组小鼠血清白蛋白水平显著低于正常组(P<0.05),阳性药物组小鼠血清白蛋白水平略高于模型组,但差异不显著(P>0.05)。

抗炎作用实验报告前言抗炎药物是一类具有抑制炎症反应的药物,对炎症引起的组织损伤有一定的修复作用。

本实验旨在通过体内模型研究不同药物对炎症反应的抑制作用,以期发现新的具有抗炎作用的药物。

实验设计材料与方法- 实验动物:选取20只健康的小鼠,随机分为4组,每组5只。

- 实验药物:选取A、B、C、D四种药物,每种药物剂量相同。

- 实验仪器:注射器、注射针、观察笼。

实验流程1. 将20只小鼠放置于观察笼中适应10分钟。

2. 为每只小鼠编号,分为四组,每组5只。

3. 给第一组小鼠注射药物A,第二组注射药物B,第三组注射药物C,第四组注射药物D。

4. 记录每只小鼠的注射记录,并记录动物出现的炎症症状。

5. 观察每只小鼠的活动情况,并记录下来。

6. 在观察期结束后,进行数据统计和分析,并比较四组小鼠的活动情况和炎症症状。

实验结果经过一段时间的观察,记录下了每组小鼠的注射记录和所出现的炎症症状。

结果如下:组别药物注射活动情况炎症症状组A 药物A 活动正常炎症症状轻微组B 药物B 活动正常无炎症症状组C 药物C 活动较慢炎症症状明显组D 药物D 活动不活跃炎症症状严重数据分析通过观察小鼠的活动情况和炎症症状,可以得出以下结论:1. 药物A和药物B能够有效抑制炎症反应,小鼠的活动情况正常,且炎症症状轻微或者没有。

2. 药物C对炎症有一定的抑制作用,但对小鼠的活动情况有一定的影响,导致小鼠活动较慢。

3. 药物D的抗炎作用较弱,无法有效抑制炎症反应,并且导致小鼠活动不活跃。

结论与讨论根据实验结果我们可以得出结论,药物A和药物B具有较好的抗炎作用,对炎症反应能够起到一定的抑制作用,且对小鼠的活动没有明显影响。

药物C虽然能够抑制炎症反应,但对小鼠的活动有一定的影响。

药物D的抗炎作用较弱,无法有效抑制炎症反应。

本实验只是初步的体内试验,对抗炎药物的研究还需要进一步的深入。

下一步可以在此基础上,对药物A和药物B进行更加详细的研究,包括药物剂量、给药途径等方面,以期找到更好的抗炎药物。

呼吸系统疾病动物模型(一)慢性支气管肺炎模型常选用大鼠、豚鼠或猴吸入刺激性气体(如二氧化硫、氯、氨水、烟雾等)复制人类慢性气管炎。

现发现猪粘膜下腺体与人类相似,且经常发生气管炎及肺炎,故认为是复制人类慢性气管炎较合适的动物。

用去甲肾上腺素可以引起与人类相似的气管腺体肥大。

(二)肺气肿模型给兔等动物气管内或静脉内注射一定量木瓜蛋白酶、菠罗蛋白酶(Bromelin)、败血酶(Alcalas)、胰蛋白酶(Trypsin)、致热溶解酶(Thermolysin),以及由脓性痰和白细胞分离出来的蛋白溶解酶等,可复制成实验性肺气肿。

以木瓜蛋白酶形成的实验性肺气肿病变明显而且典型,或用瓜蛋白酶基础上再加用气管狭窄方法复制成肺气肿和肺心病模型,其优点是病因病变更接近于人。

猴每天吸入一定深度的SO2和烟雾(烟草丝50g,持续2.5小时),一年后,可出现不同程度的肺气肿。

这种模型比较符合人的临床发病规律,有利于进行肺气肿的病理生理及药物治疗研究。

还可用1%三氯化铁水溶液1~3ml,自兔耳静脉注入,每周2~3次,可在短期内造成肺心病模型。

(三)肺水模肿型用氧化氮吸入可造成大鼠和小鼠中毒性肺水肿,或用气管内注入50%葡萄糖液(家兔及狗分别为1及10ml)引起渗透性肺气肿。

麻醉下用37~38℃生理盐水注入兔颈外静脉或股静脉使血液总量增加0.6~1倍(血液总量相当体重1/12),可形成稀血性多血症肺水肿。

切断豚鼠、家兔、大鼠颈部两则迷走神经可引起肺水肿。

家兔(1.5~2kg)耳静脉注入1∶1000肾上腺素0.54~0.6毫克,可使动物发生肺水肿并在5~15分钟死亡,肺系数自4.1~5g/kg增至6.3~12.5g/kg;5mg 肾上腺素肌注,8分钟左右大鼠死亡,肺系数20g/kg,静脉注入10%氯仿(兔0.1ml/kg,狗0.5ml/kg)也可引起急性肺水肿。

腹腔注入6%氯化铵水溶液可引起大鼠(0.4ml/kg)、豚鼠(0.5~0.7ml/kg)肺水肿。

感染性疾病动物模型的构建和应用感染性疾病是一类常见的疾病,它们通常由病原体引起,如细菌、病毒、真菌等。

为了更好地研究这些疾病的发病机制、防治措施和药物研发,人们需要构建合适的动物模型来进行实验研究。

一、动物模型的构建构建理想的动物模型是进行感染性疾病研究的基础,它需要考虑多方面因素。

首先,动物广泛存在的能够模拟人类感染的病原体应该被选择。

其次,在选择动物模型时应该考虑动物的解剖生理结构以及生理和免疫反应与人类的相似度。

例如,小鼠和大鼠常被用作小型啮齿类动物模型,因其解剖生理结构与人类相似度较高,且容易养殖和操作。

另外,猴子和豚鼠也经常被用作大型和小型动物模型。

其次,构建动物模型时,需要选取合适的病原体和途径。

对于细菌感染,静脉注射、腹腔注射和皮下注射是常用的途径。

对于病毒感染,常用的途径有喷雾、鼻腔滴注、口服、皮下注射等。

对于真菌感染,静脉注射、胃管注入、鼻腔滴注等途径都能够产生稳定、可重复的感染模型。

最后,动物模型的构建需要保证实验条件的一致性。

例如,注射病原体的剂量,注射部位,口服给药的时间和剂量等应该尽量保持一致,以减少实验误差。

二、动物模型的应用感染性疾病动物模型的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:1. 发病机制研究通过构建感染性疾病动物模型,研究病原体在宿主体内的生长、定植、侵袭、扩散、感染等过程,阐明疾病的发病机制,为防治疾病提供理论依据。

2. 药物研发通过构建感染性疾病动物模型,研究不同药物对疾病的治疗效果,并筛选出具有较高疗效和较低毒性的抗菌、抗病毒、抗真菌等药物。

3. 疫苗研究通过构建感染性疾病动物模型,研究疫苗对宿主体内病原体的清除能力、免疫保护能力、疗效持续时间等,评价疫苗的安全性和有效性,为疫苗的开发和应用提供技术支持。

4. 临床诊疗通过构建感染性疾病动物模型,分析不同病原体感染引起的疾病临床表现、病理易感性等,为临床诊断和治疗提供参考依据。

5. 疫情预测通过构建感染性疾病动物模型,研究病原体在宿主体内的生长、扩散、传播过程,评估疫情的危害程度和影响范围,为预测和应对疫情提供技术支持。

实验名称:细菌感染模型的建立及抗生素敏感性实验实验目的:1. 学习建立细菌感染模型的方法。

2. 掌握抗生素敏感性的测定方法。

3. 了解不同抗生素对细菌感染的治疗效果。

实验时间:2023年X月X日实验地点:病原生物学实验室实验材料:1. 细菌菌株:金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)2. 实验动物:小鼠(体重20-25g)3. 抗生素:青霉素、红霉素、链霉素、氨苄西林4. 实验器材:细菌培养箱、恒温培养箱、移液器、培养皿、接种环、显微镜、计数板等实验方法:1. 细菌培养:将金黄色葡萄球菌接种于营养肉汤培养基,37℃恒温培养箱中培养24小时,获得对数生长期的细菌。

2. 动物分组:将30只小鼠随机分为6组,每组5只,分别为对照组、青霉素组、红霉素组、链霉素组、氨苄西林组。

3. 建立感染模型:将培养好的金黄色葡萄球菌接种于培养皿中,待细菌生长至对数生长期,用移液器吸取适量细菌悬液,接种于小鼠背部皮肤,形成感染模型。

4. 给药:对照组不给予任何处理,其余各组分别给予相应抗生素灌胃,剂量根据小鼠体重和抗生素说明书进行计算。

5. 观察指标:观察小鼠感染后症状,记录死亡时间,并于死亡前对小鼠进行解剖,观察感染部位的细菌数量。

6. 细菌计数:无菌操作下,取感染部位组织,制成悬液,在显微镜下计数细菌数量。

7. 数据处理:采用SPSS软件对实验数据进行统计分析。

实验结果:1. 各组小鼠感染后均出现不同程度的症状,如食欲减退、精神萎靡等。

2. 青霉素组、红霉素组、链霉素组、氨苄西林组小鼠死亡时间分别为3天、4天、5天、6天,与对照组相比,死亡时间显著缩短(P<0.05)。

3. 解剖观察发现,对照组感染部位细菌数量较多,其余各组感染部位细菌数量明显减少。

4. 细菌计数结果显示,青霉素组、红霉素组、链霉素组、氨苄西林组感染部位细菌数量分别为对照组的1/10、1/5、1/8、1/7,差异具有统计学意义(P<0.05)。

抗菌药物临床试验技术指导原则抗菌药物临床试验技术指导原则一、概述(一)抗菌药物的定义抗菌药物(antibacterial agents)是指具有杀菌或抑菌活性、主要供全身应用(含口服、肌注、静注、静滴等)的各种抗生素,通常指直接来源于微生物的次级代谢产物及其化学修饰衍生物和各种全合成抗菌药物。

前者如β-内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、四环素类、糖(脂)肽类、利福霉素类、截短侧耳素类等抗生素,后者如磺胺药、喹诺酮类、噁唑烷酮类、硝基咪唑类、异烟肼等抗菌药。

此外尚包括本身没有或仅有微弱抗菌活性但能够显著增效其他抗菌药物活性的化合物,如β-内酰胺酶抑制剂等。

本指导原则所涉及的抗菌药物,仅指具有抗细菌作用及抗细菌作用为主的药物。

(二)抗菌药物的应用与研究现状自二十世纪四十年代青霉素诞生以来至七十年代末,抗菌药物研发取得了巨大成功,已经成为临床不可或缺的有效治疗药物,在感染性疾病治疗和预防中广为应用,大幅度地降低了感染性疾病的病死率,但同时也导致了细菌耐药性的产生和增长,临床上出现了多重耐药、广泛耐药和全耐药的超级细菌。

抗菌药物的不合理应用促进了细菌耐药性的增长。

近年来,由于药物研发要求的提高和研发成本的不断上升,抗菌药物研发明显减缓。

进入二十一世纪,控制耐药菌感染和防控细菌耐药性成为抗菌药物研发和应用的主要目标,尤其如甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌、万古霉素耐药屎肠球菌、产超广谱β-内酰胺酶的肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌等肠杆菌科细菌、碳青霉烯类耐药的肠杆菌科细菌和鲍曼不动杆菌以及耐多药铜绿假单胞菌等所致感染。

抗菌药物的研发还囊括了难治性感染的治疗、重大疾病用药、公共卫生发展需求等方面,以满足目前尚无安全、有效治疗药物的临床需求。

(三)抗菌药物的临床试验抗菌药物的临床试验应遵循药物研发的基本规律,遵循《药物临床试验质量管理规范》(GCP)的相关要求,通过进行临床药理学研究(如耐受性、药代动力学、药物相互作用等)、探索性临床治疗研究(如探索目标适应证、给药途径、给药剂量范围、给药频次和疗程等)和确证性临床治疗研究,最终确认药物的安全性和有效性,并为药物注册、临床应用以及说明书的撰写提供充分依据。

1. 了解抗炎实验的基本原理和方法。

2. 掌握实验操作技能,提高实验操作能力。

3. 通过实验,验证抗炎药物对炎症模型的影响。

二、实验原理炎症是机体对损伤、感染等刺激的一种防御反应。

在炎症过程中,炎症介质如前列腺素、白三烯等物质会促进炎症反应的进一步发展。

抗炎药物可以抑制炎症介质的产生和释放,从而达到抗炎作用。

本实验采用小鼠耳肿胀实验,通过观察抗炎药物对炎症模型的影响,来评估其抗炎活性。

三、实验材料1. 实验动物:清洁级雄性昆明小鼠,体重20-25g。

2. 实验试剂:抗炎药物、二甲苯、生理盐水、硫酸镁、注射用肝素。

3. 实验仪器:电子天平、恒温水浴锅、玻璃注射器、手术器械等。

四、实验方法1. 实验分组:将小鼠随机分为5组,每组10只,分别为模型组、阳性对照组和3个不同剂量的抗炎药物组。

2. 建立炎症模型:除模型组外,其他各组小鼠均用二甲苯涂抹耳部,建立耳肿胀模型。

3. 给药:模型组和阳性对照组小鼠给予生理盐水,抗炎药物组小鼠给予相应剂量的抗炎药物。

4. 观察指标:观察小鼠耳肿胀程度,测量耳肿胀厚度。

5. 数据处理:采用SPSS软件进行统计分析,比较各组小鼠耳肿胀厚度差异。

五、实验结果1. 模型组小鼠耳肿胀厚度显著高于正常组(P<0.05)。

2. 与模型组相比,阳性对照组和抗炎药物组小鼠耳肿胀厚度均明显降低,其中抗炎药物高剂量组降低最为显著(P<0.01)。

本实验通过建立小鼠耳肿胀模型,观察抗炎药物对炎症模型的影响,发现抗炎药物能够显著降低小鼠耳肿胀程度,表明该药物具有一定的抗炎活性。

这与抗炎药物抑制炎症介质产生和释放的机制相符。

在实验过程中,应注意以下几点:1. 实验动物的选择和饲养:选择健康、体重相近的实验动物,保证实验结果的可靠性。

2. 实验操作:严格按照实验操作规程进行,避免人为误差。

3. 数据处理:采用科学的方法进行数据处理,确保实验结果的准确性。

4. 结果分析:结合实验原理和已知文献,对实验结果进行合理分析。

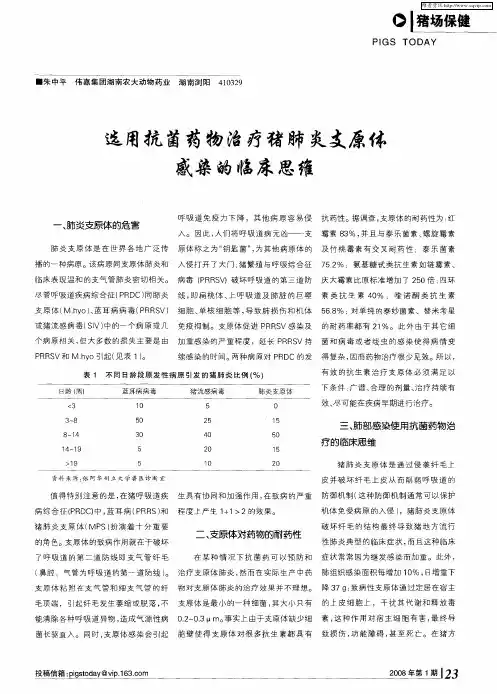

第26卷第3期2008年3月中华中医药学刊CH I NESE ARCH I VES O F TRAD I T I O NAL CH I NESE M E D I C I NEVo.l26No.3M ar.2008中华中医药学刊炎症动物模型探要杨巧芳,孟庆刚(北京中医药大学,北京100029)摘要:阐述了各种炎症动物模型的制作方法及机理,根据发病原因主要分为非特异性炎症反应模型、感染性炎症模型和变态反应性炎症模型。

非特异性炎症反应模型模拟炎症不同病理时期造成毛细血管通透性模型、耳肿胀或足肿胀模型以及肉芽肿模型;变态反应性模型主要包括大鼠佐剂性关节炎模型、接触性皮炎模型及气囊滑膜炎模型。

总结认为对于不同的药理实验选择更适合的炎症模型是实验成功的前提和保障。

关键词:炎症;动物模型中图分类号:R-33文献标识码:A文章编号:1673-7717(2008)03-0516-02D i s cuss the Anm i alM odel about Infl a mm ati o nYANG Q iao-fang,M ENG Q ing-gang(Beiji ng Universit y ofCh ineseM ed ici ne,Beiji ng100029,Ch i na)A bstrac:t W e introduce va ri ous m ethods and m echanis m o f ani ma lm ode ls about infl amm ati on incl uding non-speci-ficit y infl amm ati on m ode,l infecti ve i n fla mma tion m ode l and abno r m a l reacti ve infl amm ati on model accord i ng t o cause of disease.W e si m ulates d iffe rent pa t ho l ogy pe ri od i n t he N on-s pecific it y infla mm a tion model i nc l ud i ng capillary per m ea-bility mode,l s w e lling o f ea r,f o rced f oo tm ode l and g ranu l oma mode.l T he abno r m al reac tive infl amm ati on m ode l i ncludes adj uvant-i nduced arthritis,contac t der m a titis and aerost a t synov itis mode.l A ll i n a l,l w e consi der it a p re m ise on ac-co m plis h i ng t he experi ment for us to select mo re suitable m ode l i n different medic i ne expe ri m en ts.K ey wo rds:i nfla mm a tion;ani m a lm ode l收稿日期:2007-09-14基金项目:国家自然科学基金资助项目(30672642);大连市科技局社会发展资助项目(2004B4SF121,2005E11SF215);科技部基础专项资助项目(2001DEA20010)作者简介:杨巧芳(1975-),女,内蒙古呼和浩特人,讲师,博士研究生,研究方向:基于系统复杂性中医药信息研究。