动物营养学第十章讲义饲料添加剂 (2)

- 格式:ppt

- 大小:4.57 MB

- 文档页数:80

《动物营养学》课程笔记第一章绪论一、动物营养学发展1. 动物营养学起源动物营养学起源于人们对动物饲养实践中的观察和思考。

18世纪末至19世纪初,随着农业生产力的提高和科学技术的进步,人们开始系统地研究动物的营养需求与饲料的营养价值。

(1)早期研究:早期的研究主要集中在饲料的化学组成和动物对饲料的消化能力上。

法国化学家拉瓦锡(Antoine Lavoisier)提出了“呼吸是燃烧的一种形式”,为动物营养学的发展奠定了基础。

(2)李比希的贡献:德国农业化学家尤斯图斯·冯·李比希(Justus von Liebig)是动物营养学的奠基人之一,他提出了动物营养的有机体理论,即动物体需要的营养物质主要来源于饲料中的有机物质。

2. 动物营养学的发展阶段(1)初创阶段(18世纪末-19世纪末):在这一阶段,动物营养学的研究主要集中在饲料的化学分析和动物对营养物质的消化吸收上。

研究者们开始认识到不同营养物质对动物生长和健康的重要性。

(2)发展阶段(20世纪初-20世纪中叶):这一时期,动物营养学形成了较为完整的理论体系,包括营养物质的分类、营养生理学、营养代谢等。

同时,饲料工业的发展和饲养标准的建立为动物营养学的研究提供了实践基础。

(3)成熟阶段(20世纪中叶至今):随着生物化学、分子生物学、遗传学等学科的发展,动物营养学研究进入了分子水平,开始探讨营养与基因表达的调控、营养与免疫系统的关系等深层次问题。

3. 我国动物营养学发展(1)起步阶段(20世纪初-20世纪40年代):我国动物营养学研究起步较晚,主要依赖于引进和消化国外的研究成果。

(2)发展阶段(20世纪50年代-20世纪80年代):在这一阶段,我国动物营养学研究取得了显著成果,如饲料资源的开发利用、饲养标准的制定和推广等。

(3)快速发展阶段(20世纪90年代至今):我国动物营养学研究取得了世界领先水平,研究领域不断拓展,包括营养与基因调控、营养与环境友好型畜牧业、饲料添加剂研究等。

动物营养复习题(补充部分)考试题型:包括名词解释25分、单项选择题10分、多项选择题15分、判断改错题10、问答题和论述题40。

一、名词解释动物营养:动物摄取、消化、吸收、利用饲料中营养物质的全过程称为动物营养,动物营养是动物生存与生产的物质基础。

动物营养学:是一门阐述营养物质摄入与生命活动之间的科学,是现代动物生产、饲料工业生产和人类健康必不可少的一门科学。

饲料:动物的食物亦称饲料,准确定义为:指在正常情况下,凡是能被动物采食,消化,利用,都称作为饲料。

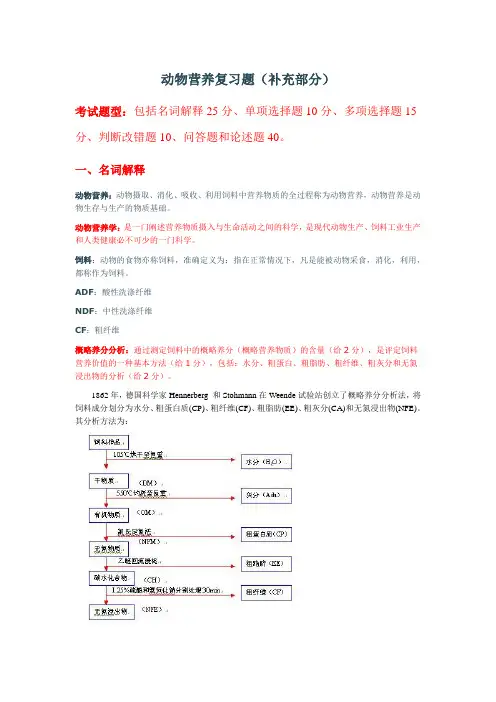

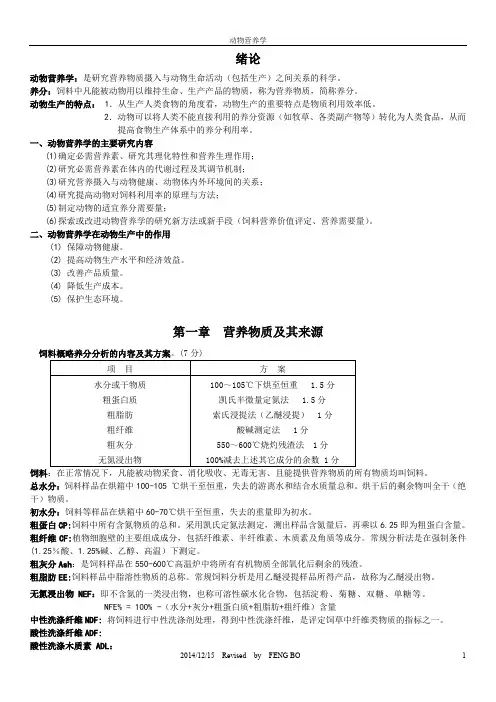

ADF:酸性洗涤纤维NDF:中性洗涤纤维CF:粗纤维概略养分分析:通过测定饲料中的概略养分(概略营养物质)的含量(给2分),是评定饲料营养价值的一种基本方法(给1分),包括:水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分和无氮浸出物的分析(给2分)。

1862年,德国科学家Hennerberg 和Stohmann在Weende试验站创立了概略养分分析法,将饲料成分划分为水分、粗蛋白质(CP)、粗纤维(CF)、粗脂肪(EE)、粗灰分(CA)和无氮浸出物(NFE)。

其分析方法为:养分: 饲料中凡能被动物用以维持生命、生产产品的物质(给3分),称为营养物质,简称养分。

饲料中养分可以是简单的化学元素,如Ca、P等(给1分),也可以是复杂的化合物,如蛋白质、脂肪、碳水化合物等(给1分)。

粗蛋白CP:饲料中含氮物质的总和。

必须氨基酸:凡是动物体内不能合成或合成数量少,速度慢,不能满足动物需要,必须由饲料中提供的氨基酸,称为必须氨基酸。

(EAA)非必须氨基酸:可在动物体内合成,无需靠饲料直接提供即可满足需要的氨基酸,称为非必需氨基酸。

外源性氨基酸:饲料蛋白质经消化酶分解产生的经小肠吸收进入体内的氨基酸。

内源性氨基酸:体组织蛋白在蛋白酶的作用下分解产生的氨基酸和由糖等非蛋白物质在体内合成的氨基酸。

蛋白质的周转代谢:(回转代谢)体组织更新而降解的氨基酸,又重新合成组织蛋白质的过程为蛋白质的周转代谢。

《饲料添加剂学》课程教学大纲课程编码:07080220学时/学分:32/2一、课程的性质与任务本课程是介绍饲料添加剂的种类、作用及应用等内容的一门专业课。

课程的主要任务是揭示饲料添加剂与动物的相互关系形成添加剂科学合理使用的原理和方法,最终到达确保动物健康、改善养分利用效率、提高动物生产水平、保障畜产品的食用安全的目的,为实现动物科学的根本任务发挥添加剂独特的作用。

通过学习,使学生掌握:(1 )作为饲料添加剂的物质的种类、理化性质;(2 )饲料添加剂的作用和作用效果;(3)添加剂预混料的配合原理、配方设计和加工工艺;(4) 饲料添加剂及添加剂预混料的科学应用方法,以发挥添加剂的作用;(5)饲料添加剂对人畜健康和环境质量的安全性,形成安全使用的原理和方法,以确保动物健康、畜产品的食用安全性和保护环境。

提高学生运用饲料添加剂以及添加剂配制等方面的技能,能够独立解决生产实践中的相关问题,增强社会适应性。

二、适用专业动物医学;动物科学三、课程的教学内容与要求(一)理论教学局部1.绪论(1 )掌握饲料添加剂的概念、种类、特点,理解饲料添加剂应具备的基本条件;(2)掌握添加剂预混料的概念及按原料种类的分类方法,了解其它的分类方法,理解饲料添加剂和添加剂预混料之间的区别与联系;(3)掌握饲料添加剂应用的基本原那么;(4) 了解饲料添加剂学的内容、任务及其在动物科学和动物生产中的地位与作用。

2.营养性添加剂3 1 )掌握氨基酸添加剂的作用及添加原那么、常用氨基酸添加剂的应用;4 2 )掌握维生素添加剂的一般作用、添加形式和产品规格,了解其理化特性,合理储藏;(3) 了解常量矿物元素补充料的种类及其特点、掌握各种微量元素的添加形式,合理使用矿物元素添加剂。

3.非营养性添加剂(1 )掌握抗生素的作用和常用抗生素的作用特点、优缺点、添加剂量及使用考前须知,科学合理地使用抗生素;掌握常用驱虫保健剂的种类、作用特点、使用考前须知、添加剂量和优缺点,作到合理使用。

《动物营养学》课程笔记第一章绪论1.1 动物营养学发展动物营养学的发展可以分为几个阶段:- 初始阶段:18世纪末至19世纪初,科学家们开始关注动物饲料的化学成分,通过对饲料中蛋白质、脂肪、碳水化合物等养分含量的分析,初步了解了动物对营养的需求。

- 科学阶段:20世纪初,随着生物学、生物化学、生理学等学科的发展,动物营养学开始从单一的化学分析转向对动物营养生理和代谢过程的研究。

- 系统阶段:20世纪中叶至今,动物营养学逐渐形成了以动物生理代谢为基础,研究营养素对动物生长、生产、繁殖和健康影响的科学体系。

同时,分子生物学、遗传学、生态学等学科的发展,为动物营养学的研究提供了新的思路和方法。

1.2 动物营养学的研究热点动物营养学的研究热点主要集中在以下几个方面:- 营养与基因表达:研究营养素对动物基因表达的调控作用,以及通过基因工程技术改变动物对营养素的利用效率。

- 营养与免疫:探讨营养对动物免疫系统的影响,提高动物对疾病的抵抗力。

- 营养与肠道健康:研究营养素对肠道微生物群落结构、肠道黏膜屏障功能的影响,以及通过营养调控改善肠道健康。

- 营养与环境:研究动物营养与环境保护之间的关系,降低畜牧业对环境的影响。

1.3 畜牧业热词解析(上)- 绿色畜牧:指在养殖过程中,采用环保、低碳、可持续的生产方式,生产出安全、优质、营养的畜产品。

这包括合理利用资源、减少废弃物排放、保护生态环境等方面。

- 精准营养:根据动物的品种、生长阶段、生产性能等个体差异,为其提供定制化的营养方案,实现营养的精准供给。

这有助于提高饲料利用率,减少资源浪费,降低生产成本。

- 生态养殖:在养殖过程中,模拟动物在自然生态环境中的生长条件,提高动物福利,生产出高品质的畜产品。

这包括采用有机饲料、减少抗生素使用、提供宽敞舒适的养殖环境等措施。

1.4 畜牧业热词解析(下)- 饲料添加剂:为改善动物生产性能、保障动物健康、提高饲料利用率等目的,而在饲料中添加的具有特定功能的物质。

绪论动物营养学:是研究营养物质摄入与动物生命活动(包括生产)之间关系的科学。

养分:饲料中凡能被动物用以维持生命、生产产品的物质,称为营养物质,简称养分。

动物生产的特点:1.从生产人类食物的角度看,动物生产的重要特点是物质利用效率低。

2.动物可以将人类不能直接利用的养分资源(如牧草、各类副产物等)转化为人类食品,从而提高食物生产体系中的养分利用率。

一、动物营养学的主要研究内容(1)确定必需营养素、研究其理化特性和营养生理作用;(2)研究必需营养素在体内的代谢过程及其调节机制;(3)研究营养摄入与动物健康、动物体内外环境间的关系;(4)研究提高动物对饲料利用率的原理与方法;(5)制定动物的适宜养分需要量;(6)探索或改进动物营养学的研究新方法或新手段(饲料营养价值评定、营养需要量)。

二、动物营养学在动物生产中的作用(1) 保障动物健康。

(2) 提高动物生产水平和经济效益。

(3) 改善产品质量。

(4) 降低生产成本。

(5) 保护生态环境。

第一章营养物质及其来源饲料:在正常情况下,凡能被动物采食、消化吸收、无毒无害、且能提供营养物质的所有物质均叫饲料。

总水分:饲料样品在烘箱中100-105 ℃烘干至恒重,失去的游离水和结合水质量总和。

烘干后的剩余物叫全干(绝干)物质。

初水分:饲料等样品在烘箱中60-70℃烘干至恒重,失去的重量即为初水。

粗蛋白CP:饲料中所有含氮物质的总和。

采用凯氏定氮法测定,测出样品含氮量后,再乘以6.25即为粗蛋白含量。

粗纤维CF:植物细胞壁的主要组成成分,包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分。

常规分析法是在强制条件(1.25%酸、1.25%碱、乙醇、高温)下测定。

粗灰分Ash:是饲料样品在550-600℃高温炉中将所有有机物质全部氧化后剩余的残渣。

粗脂肪EE:饲料样品中脂溶性物质的总称。

常规饲料分析是用乙醚浸提样品所得产品,故称为乙醚浸出物。

无氮浸出物 NEF:即不含氮的一类浸出物,也称可溶性碳水化合物,包括淀粉、菊糖、双糖、单糖等。

第一章绪论1.2. 1937 年, Maynard 所著的《动物营养学》出版, 标志着动物营养学正式成为一门独立的学科。

第二章 营养物质及其来源1. 国际上通常采用 1864 年德国 Henneberg 提出的常规饲料分析方案,即概略养分分析方案,2.3. 饲料中的无氮浸出物=100%-4.第三章 动物的消化生理及消化力1. 动物的消化方式合和推动食物后移,最后将消化残渣排出体外的过程。

利用要。

2.3. 饲料某养分消化率= (食入饲料中某养分-粪中某养分) /食入饲料中某养分×100%;饲料中某养分真消化率=[食入饲料中某养分- (粪中某养分-消化道来源物种某养分) ]/食入 饲料中某养分×100% 所以一般地,4 .影响养分消化率的因素 (论述)①动物种类和品种。

不同种类的动物,由于消化道的结构、功能、长度和容积不同,因而消化力也不同;②年龄和个体差异。

动物从幼年到成年,消化器官和机能的发育完善程度不同,则消化力强弱不同,对饲料养分的消化率也不一样;同年龄、同品种的不同个体之间,因培育条件、体况、神经类型的不同,对同种饲料养分的消化率仍有差异。

①种类。

不同种类的饲料因营养物质含量及质量有较大的差异。

②化学成分。

饲料的化学成分中以粗蛋白和粗纤维对消化力的影响最大。

③饲料中的抗营养物质。

④饲料加工调制。

①饲养水平。

随饲喂量的增加,动物对饲料的消化力降低。

②饲养条件。

动物在温度适宜和卫生、健康状况良好的情况下,对饲料的消化力较高。

③饲料添加剂。

提高对纤维素、半纤维素的利用率;可利用非蛋白氮合成微生物蛋白;可合成必须氨基酸、必须脂肪酸和维生素B发酵过程使饲料能量损失过多,一部分碳水化合物发酵形成了甲烷、二氧化碳和氢气等;优质蛋白质被降解变成了中等质量的微生物蛋白;营养物质的二次利用效率降低。

第四章水的营养1.2.3. TDS是测定溶解在水中的总无机物含量的指标4. 水的生理功能:水是动物机体的主要组成成分;水是一种理想的溶剂;水是一切化学反应的介质;水参与体温调节;维持细胞内环境稳定;其他作用第五章蛋白质的营养1. ,而在瘤胃未降解的饲粮蛋白。