爆炸极限影响因素(通用版)

- 格式:docx

- 大小:49.30 KB

- 文档页数:9

爆炸极限的影响因素 Revised final draft November 26, 2020爆炸极限的影响因素【大纲考试内容要求】:1.了解爆炸极限的影响因素;2.了解爆炸反应浓度的计算;【教材内容】:爆炸极限值不是一个物理常数,它是随实验条件的变化而变化,在判断某工艺条件下的爆炸危险性时,需根据危险物品所处的条件来考虑其爆炸极限,如在火药、起爆药、炸药烘干工房内可燃蒸气的爆炸极限与其他工房在正常温度下的极限是不一样的,在受压容器和在正常压力下的爆炸极限亦有所不同;其他因素如点火源的能量,容器的形状、大小,火焰的传播方向,惰性气体与杂质的含量等均对爆炸极限有影响。

1.温度的影响混合爆炸气体的初始温度越高,爆炸极限范围越宽,则爆炸下限降低,上限增高,爆炸危险性增加。

这是因为在温度增高的情况下,活化分子增加,分子和原子的动能也增加,使活化分子具有更大的冲击能量,爆炸反应容易进行,使原来含有过量空气(低于爆炸下限)或可燃物(高于爆炸上限)而不能使火焰蔓延的混合物浓度变成可以使火焰蔓延的浓度,从而扩大了爆炸极限范围。

例如丙酮的爆炸极限受温度影响的情况见表2—1。

2.压力的影响混合气体的初始压力对爆炸极限的影响较复杂,在~ MPa的压力下,对爆炸下限影响不大,对爆炸上限影响较大;当大于 MPa时,爆炸下限变小,爆炸上限变大,爆炸范围扩大。

这是因为在高压下混合气体的分子浓度增大,反应速度加快,放热量增加,且在高气压下,热传导性差,热损失小,有利于可燃气体的燃烧或爆炸。

甲烷混合气初始压力对爆炸极限的影响见表2 —2。

值得重视的是当混合物的初始压力减小时,爆炸极限范围缩小,当压力降到某一数值时,则会出现下限与上限重合,这就意味着初始压力再降低时,不会使混合气体爆炸。

把爆炸极限范围缩小为零的压力称为爆炸的临界压力。

甲烷在3个不同的初始温度下,爆炸极限随压力下降而缩小的情况如图2—4所示。

因此,密闭设备进行减压操作对安全是有利的。

爆炸极限的影响因素及反应历程爆炸是一种剧烈的化学反应,通常伴随着巨大的能量释放和产生爆炸性气体或废物。

影响爆炸的因素包括物质的化学性质、外界环境、反应条件以及存在的助燃物等。

在理解爆炸的影响因素和反应历程时,我们需要考虑以下几个关键因素。

首先,物质的化学性质对爆炸的影响至关重要。

某些化学物质具有高度爆炸性,如硝酸铵等,它们在适当的条件下能够快速分解并释放大量能量。

而一些物质可能需要特定的反应条件或助燃物才能发生爆炸。

因此,了解物质的化学性质对于预测和控制爆炸过程至关重要。

其次,温度、压力和氧气浓度等反应条件也是爆炸的重要影响因素。

高温和高压可以加速反应速度,产生更强烈的爆炸。

同时,含氧气浓度越高,燃烧反应的速度也会增加。

这些因素相互作用,共同决定了爆炸的规模和强度。

另外,外界环境也会对爆炸的影响产生重要作用。

例如,空气湿度、风速和气候条件等因素会改变爆炸物质与周围空气的相互作用方式,进而影响爆炸反应的速率和能量释放。

最后,存在的助燃物也是影响爆炸的重要因素。

助燃物是能够提供额外的氧气或可燃物质的物质,使反应更强烈或更持久。

助燃物可能是细粉末、液体或气体,它们能够改变爆炸物质的燃烧特性,从而增加爆炸的威力。

当以上因素综合作用时,反应历程会经历一系列连锁反应。

首先,在适当的外界环境和反应条件下,爆炸物质开始发生分解或燃烧反应,产生大量热能和气体。

这些产物进一步加热周围环境,形成燃烧区域。

随着足够的气体和热能的释放,爆炸波扩散并迅速蔓延,给周围环境带来巨大的压力和温度变化,形成冲击波。

爆炸的规模和强度取决于爆炸物质的性质、反应条件、外界环境和助燃物的存在。

在实际应用中,我们需要了解和控制这些影响因素,以避免或最小化爆炸的危害。

因此,在处理和存储具有爆炸性的物质时,必须采取相应的安全措施和防护措施,以保护人员和环境的安全。

爆炸作为一种剧烈的化学反应,不仅对人们的生命财产造成威胁,还对环境产生不可逆转的影响。

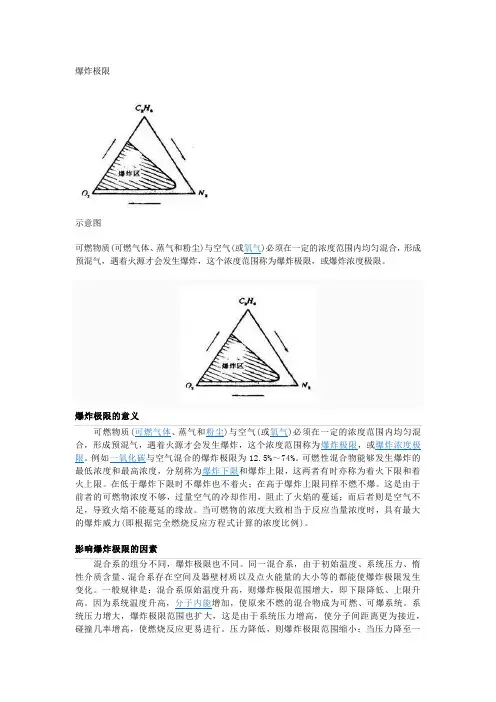

影响气体混合物爆炸极限的因素:可燃物质(、蒸气和)与空气(或)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为,或。

例如与空气混合的爆炸极限为12.5%~74%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响气体混合物爆炸极限的因素:温度、氧含量、惰性介质、压力、容器或管道直径、着火源(点火能量)1)温度。

混合物的原始温度越高,则爆炸下限越低,上限提高,爆炸极限范围扩大,爆炸危险性增加。

这是因为混合物温度升高,其分子内能增加,引起燃烧速度的加快,而且,由于分子内能的增加和燃烧速度的加快,使原来含有的过量空气(低于爆炸下限)或可燃物高于爆炸上限,而不能使火焰蔓延的混合物浓度变成为可以使火焰蔓延的浓度,从而改变了爆炸极限范围。

(2)氧含量。

混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大,尤其爆炸上限提高得更多。

例如氢与空气混合的爆炸极限为4%~75%,而氢与纯氧混合的爆炸极限为4%~95%。

(3)惰性介质。

如若在爆炸混合物中掺入不燃烧的惰性气体(如氮、二氧化碳、水蒸气、氩、氦等),随着惰性气体的百分数增加,爆炸极限范围则缩小,惰性气体的浓度提高到某一数值,亦可以使混合物变成不可爆炸。

一般情况下,惰性气体对混合物爆炸上限的影响较之对下限的影响更为显着,因为惰性气体浓度加大,表示氧的浓度相对减小,而在上限中氧的浓度本来已经很小,故惰性气体稍为增加一点,即产生很大影响,而使爆炸上限剧烈下降。

(4)压力。

混合物的原始压力对爆炸极限有很大影响,压力增大,爆炸极限范围也扩大,尤其是爆炸上限显着提高。

影响气体混合物爆炸极限的因素Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-影响气体混合物爆炸极限的因素:可燃物质(、蒸气和)与空气(或)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为,或。

例如与空气混合的爆炸极限为%~74%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响气体混合物爆炸极限的因素:温度、氧含量、惰性介质、压力、容器或管道直径、着火源(点火能量)1)温度。

混合物的原始温度越高,则爆炸下限越低,上限提高,爆炸极限范围扩大,爆炸危险性增加。

这是因为混合物温度升高,其分子内能增加,引起燃烧速度的加快,而且,由于分子内能的增加和燃烧速度的加快,使原来含有的过量空气(低于爆炸下限)或可燃物高于爆炸上限,而不能使火焰蔓延的混合物浓度变成为可以使火焰蔓延的浓度,从而改变了爆炸极限范围。

(2)氧含量。

混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大,尤其爆炸上限提高得更多。

例如氢与空气混合的爆炸极限为4%~75%,而氢与纯氧混合的爆炸极限为4%~95%。

(3)惰性介质。

如若在爆炸混合物中掺入不燃烧的惰性气体(如氮、二氧化碳、水蒸气、氩、氦等),随着惰性气体的百分数增加,爆炸极限范围则缩小,惰性气体的浓度提高到某一数值,亦可以使混合物变成不可爆炸。

一般情况下,惰性气体对混合物爆炸上限的影响较之对下限的影响更为显着,因为惰性气体浓度加大,表示氧的浓度相对减小,而在上限中氧的浓度本来已经很小,故惰性气体稍为增加一点,即产生很大影响,而使爆炸上限剧烈下降。

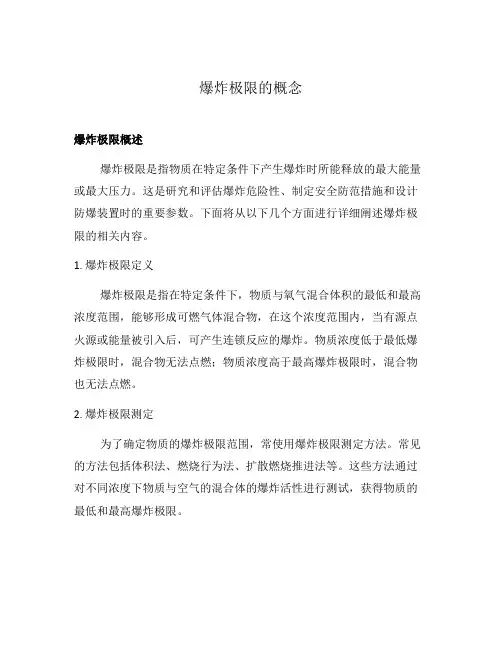

爆炸极限示意图可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。

爆炸极限的意义可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。

例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~74%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响爆炸极限的因素混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等的都能使爆炸极限发生变化。

一般规律是:混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大,即下限降低、上限升高。

因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

系统压力增大,爆炸极限范围也扩大,这是由于系统压力增高,使分子间距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更易进行。

压力降低,则爆炸极限范围缩小;当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时对应的压力称为混合系的临界压力。

压力降至临界压力以下,系统便不成为爆炸系统(个别气体有反常现象)。

混合系中所含惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值,混合系就不能爆炸。

容器、管子直径越小,则爆炸范围就越小。

当管径(火焰通道)小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为该混合系的临界直径。

爆炸极限的概念爆炸极限概述爆炸极限是指物质在特定条件下产生爆炸时所能释放的最大能量或最大压力。

这是研究和评估爆炸危险性、制定安全防范措施和设计防爆装置时的重要参数。

下面将从以下几个方面进行详细阐述爆炸极限的相关内容。

1. 爆炸极限定义爆炸极限是指在特定条件下,物质与氧气混合体积的最低和最高浓度范围,能够形成可燃气体混合物,在这个浓度范围内,当有源点火源或能量被引入后,可产生连锁反应的爆炸。

物质浓度低于最低爆炸极限时,混合物无法点燃;物质浓度高于最高爆炸极限时,混合物也无法点燃。

2. 爆炸极限测定为了确定物质的爆炸极限范围,常使用爆炸极限测定方法。

常见的方法包括体积法、燃烧行为法、扩散燃烧推进法等。

这些方法通过对不同浓度下物质与空气的混合体的爆炸活性进行测试,获得物质的最低和最高爆炸极限。

3. 爆炸极限的意义•安全评估与管理:了解物质的爆炸极限有助于评估和管理相关工艺或场所的安全性。

根据爆炸极限可制定合适的防爆措施,以确保工作环境符合安全标准。

•防爆装置设计:合理设计和选用防爆装置是防止爆炸事故的关键。

了解物质的爆炸极限范围,能够为防爆装置的设计和选型提供准确的依据。

•安全操作指导:对于一些可燃气体或蒸汽环境下的工作场所,了解物质的爆炸极限可为操作人员提供相应的安全操作指导,防止意外点火或爆炸事故的发生。

4. 影响爆炸极限的因素爆炸极限是由多种因素共同影响形成的。

以下是一些主要因素:•氧气浓度:氧气浓度对爆炸极限有着直接的影响,氧气浓度低于一定范围或高于一定范围时,混合物将无法爆炸。

•物质性质:不同化学物质的爆炸极限有差异。

例如,挥发性物质的爆炸极限范围较宽。

•温度和压力:温度和压力的变化也会导致爆炸极限发生变化。

温度升高或压力增大可能使爆炸极限范围增大。

5. 防范爆炸危险为了防范爆炸危险,采取以下措施是至关重要的:•良好通风:保持室内空气流通,尽量消除可燃气体积聚,减少火灾和爆炸风险。

•防爆措施:根据爆炸极限和风险评估结果,采取相应的防爆措施,如安装爆炸防护罩、防爆电器设备等。

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改爆炸极限影响因素(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process爆炸极限影响因素(通用版)压力混合气体的压力对爆炸极限有很大的影响,压力增大,爆炸极限区间的宽度一般会增加,爆炸上限增加,略使爆炸下限下降。

这是因为系统压力增高,其分子间距更为接近,碰撞几率增高,因此使燃烧的最初反应和反应的进行更为容易,所以压力升高,爆炸危险性增大。

反之,压力降低,则爆炸极限范围缩小。

待压力降至某值时,其下限与上限重合,此时的最低压力称为爆炸的临界压力。

若压力降至临界压力以下,系统就不爆炸。

因此,在密闭容器内进行减压(负压)操作对安全生产有利。

需要说明的是,压力的变化对爆炸上限影响很大,但爆炸下限的变化不明显,而且不规则。

各个文献间的计算结果有一定的差距。

温度常温下爆炸极限数据已很充足,然而摩擦生热、燃烧热等通过热传导、辐射、对流可以使环境温度高于常温。

在实际生产部门中,非常温下(高于室温)可燃气体被预期或非预期引爆的例子屡见不鲜,因此测定非常温下爆炸极限具有非常重要的意义。

一般来说,爆炸性气体混合物的温度越高,则爆炸极限范围越大,即:爆炸下限降低,上限增高。

因为系统温度升高,其分子内能增加,使更多的气体分子处于激发态,原来不燃的混合气体成为可燃、可爆系统,所以温度升高使爆炸危险性增大。

燃气的种类及化学性质可燃气体的分子结构及其反应能力,影响其爆炸极限。

对于碳氢化合物而言,具有C—C型单键相连的碳氢化合物,由于碳键牢固,分子不易受到破坏,其反应能力就较差,因而爆炸极限范围小;而对于具有C≡C型三键相连的碳氢化合物,由于其碳键脆弱,分子很容易被破坏,化学反应能力较强,因而爆炸极限范围较大;对于具有C=C型二键相连的碳氢化合物,其爆炸极限范围位于单键与三键之间。

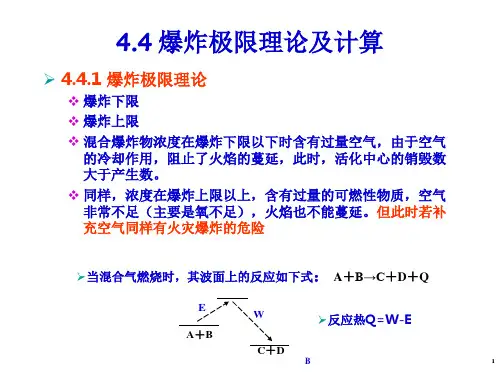

第五节爆炸极限理论与计算一、爆炸极限理论可燃气体或蒸气与空气的混合物,并不是在任何组成下都可以燃烧或爆炸,而且燃烧(或爆炸)的速率也随组成而变。

实验发现,当混合物中可燃气体浓度接近化学反应式的化学计量比时,燃烧最快、最剧烈。

若浓度减小或增加,火焰蔓延速率则降低。

当浓度低于或高于某个极限值,火焰便不再蔓延。

可燃气体或蒸气与空气的混合物能使火焰蔓延的最低浓度,称为该气体或蒸气的爆炸下限;反之,能使火焰蔓延的最高浓度则称为爆炸上限。

可燃气体或蒸气与空气的混合物,若其浓度在爆炸下限以下或爆炸上限以上,便不会着火或爆炸。

爆炸极限一般用可燃气体或蒸气在混合气体中的体积百分数表示,有时也用单位体积可燃气体的质量(kg·m—3)表示。

混合气体浓度在爆炸下限以下时含有过量空气,由于空气的冷却作用,活化中心的消失数大于产生数,阻止了火焰的蔓延。

若浓度在爆炸上限以上,含有过量的可燃气体,助燃气体不足,火焰也不能蔓延。

但此时若补充空气,仍有火灾和爆炸的危险。

所以浓度在爆炸上限以上的混合气体不能认为是安全的。

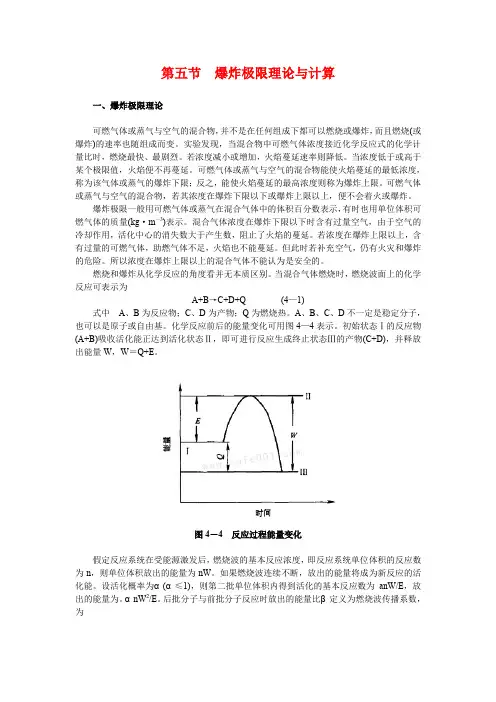

燃烧和爆炸从化学反应的角度看并无本质区别。

当混合气体燃烧时,燃烧波面上的化学反应可表示为A+B→C+D+Q(4—1)式中A、B为反应物;C、D为产物;Q为燃烧热。

A、B、C、D不一定是稳定分子,也可以是原子或自由基。

化学反应前后的能量变化可用图4—4表示。

初始状态Ⅰ的反应物(A+B)吸收活化能正达到活化状态Ⅱ,即可进行反应生成终止状态Ⅲ的产物(C+D),并释放出能量W,W=Q+E。

图4-4 反应过程能量变化假定反应系统在受能源激发后,燃烧波的基本反应浓度,即反应系统单位体积的反应数为n,则单位体积放出的能量为nW。

如果燃烧波连续不断,放出的能量将成为新反应的活化能。

设活化概率为α(α≤1),则第二批单位体积内得到活化的基本反应数为anW/E,放出的能量为。

αnW2/E。

后批分子与前批分子反应时放出的能量比β定义为燃烧波传播系数,为现在讨论β的数值。

爆炸极限的意义可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。

例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~80%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响爆炸极限的因素混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等的都能使爆炸极限发生变化。

一般规律是:混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大,即下限降低、上限升高。

因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

系统压力增大,爆炸极限范围也扩大,这是由于系统压力增高,使分子间距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更易进行。

压力降低,则爆炸极限范围缩小;当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时对应的压力称为混合系的临界压力。

压力降至临界压力以下,系统便不成为爆炸系统(个别气体有反常现象)。

混合系中所含惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值,混合系就不能爆炸。

容器、管子直径越小,则爆炸范围就越小。

当管径(火焰通道)小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为该混合系的临界直径。

点火能的强度高、热表面的面积大、点火源与混合物的接触时间不等都会使爆炸极限扩大。

除上述因素外,混合系接触的封闭外壳的材质、机械杂质、光照、表面活性物质等都可能影响到爆炸极限范围。

爆炸极限范围集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#爆炸极限的意义可燃物质(、蒸气和)与空气(或)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或。

例如与空气混合的爆炸极限为%~80%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响爆炸极限的因素混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等的都能使爆炸极限发生变化。

一般规律是:混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大,即下限降低、上限升高。

因为系统温度升高,增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

系统压力增大,爆炸极限范围也扩大,这是由于系统压力增高,使分子间距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更易进行。

压力降低,则爆炸极限范围缩小;当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时对应的压力称为混合系的。

压力降至临界压力以下,系统便不成为爆炸系统(个别气体有反常现象)。

混合系中所含惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值,混合系就不能爆炸。

容器、管子直径越小,则爆炸范围就越小。

当管径(火焰通道)小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散出的就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为该混合系的临界直径。

点火能的强度高、热表面的面积大、点火源与混合物的接触时间不等都会使爆炸极限扩大。

除上述因素外,混合系接触的封闭外壳的材质、机械杂质、光照、表面活性物质等都可能影响到爆炸极限范围。

(一)爆炸极限的基本理论及其影响因素爆炸极限是表征可燃气体和可燃粉尘危险性的主要示性数。

当可燃性气体、蒸气或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合,遇到火源发生爆炸的浓度范围称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限。

将这一浓度范围的混合气体(或粉尘)称作爆炸性混合气体(或粉尘)。

可燃性气体、蒸气的爆炸极限一般用可燃气体或蒸气在混合气体中的所占体积分数来表示;可燃粉尘的爆炸极限是以在混合物中的质量浓度(g/m3)来表示。

可燃性气体的体积分数及质量浓度比在20℃时的换算公式如下:式中L——体积分数,Y——质量浓度,g/m3。

M——可燃性气体或蒸气的相对分子质量;22.4——标准状态下(0℃,l atm)l mol物质气化时的体积。

把能够爆炸的最低浓度称作爆炸下限;能发生爆炸的最高浓度称作爆炸上限。

用爆炸上限与下限浓度之差与爆炸下限浓度之比值表示其危险度H,即:H =(L上—L下)/ L下或H = (Y上—Y下)/ Y下H值越大,表示可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大。

可燃性气体、蒸气或粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合气体(或混合粉尘)空间化学反应速度极快,同时释放大量的热,生成很多气体,气体受热膨胀,形成很高的温度和很大的压力,具有很强的破坏力。

可燃性气体、蒸气或粉尘爆炸极限的概念可以用热爆炸理论来解释。

当可燃性气体、蒸气或粉尘的浓度小于爆炸下限时,由于在混合物中含有过量的空气,过量空气的冷却作用及可燃物浓度的不足,导致系统得热小于失热,反应不能延续下去;同样,当可燃性气体(或粉尘)的浓度大于爆炸上限时,则会有过量的可燃物,过量的可燃物不仅因缺氧而不能参与反应、放出热量,反而起冷却作用,阻止了火焰的蔓延。

当然,也还有爆炸上限达100%的可燃气体和蒸气(如环氧乙烷、硝化甘油等),可燃性粉尘(如火炸药粉尘)。

这类物质在分解时会自身供氧,使反应持续进行下去。

爆炸基本概念【大纲考试内容要求】:1.了解爆炸的机理及其分类;2.熟悉各种爆炸的反应历程。

3.了解爆炸极限的影响因素;【教材内容】:第二节爆炸基本概念一、爆炸的概念(一)爆炸的机理及其分类在自然界中存在各种爆炸现象。

广义地讲,爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程,是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内,骤然释放或转化的现象。

在这种释放和转化的过程中,系统的能量将转化为机械功以及光和热的辐射等。

爆炸可以由不同的原因引起,但不管是何种原因引起的爆炸,归根结底必须有一定的能源。

按照能量的来源,爆炸可以分为三类,即物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

(1)物理爆炸。

物理爆炸是由系统释放物理能引起的爆炸。

例如,高压蒸汽锅炉当过热蒸汽压力超过锅炉能承受的程度时,锅炉破裂,高压蒸汽骤然释放出来,形成爆炸;陨石落地、高速弹丸对目标的撞击等物体高速碰撞时,物体高速运动产生的功能,在碰撞点的局部区域内迅速转化为热能,使受碰撞部位的压力和温度急剧升高,并在碰撞部位材料发生急剧变形,伴随巨大响声,形成爆炸现象;自然界中的雷电也属于物理爆炸,它是由带有不同电荷的云块间发生强烈的放电现象,使能量在10-6~10-7s内释放出来,放电区达到极大的能量密度和高温,导致放电区空气压力急剧升高并迅速膨胀,对周围空气产生强烈扰动,从而形成闪电雷鸣般的爆炸现象;高压电流通过细金属丝时,温度可达到2×104℃,使金属丝瞬间化为气态而引起爆炸现象;此外,地震和火山爆发等现象也能属于物理爆炸。

总之,物理爆炸是机械能或电能的释放和转化过程,参与爆炸的物质只是发生物理状态或压力的变化,其性质和化学成分不发生改变。

(2)化学爆炸。

化学爆炸是由于物质的化学变化引起的爆炸,如炸药爆炸,可燃气体(甲烷、乙炔等)爆炸。

悬浮于空气中的粉尘(煤粉、面粉等)以一定的比例与空气混合时,在一定的条件下所产生的爆炸也属于化学爆炸。

影响爆炸极限的因素1 可燃气体1.1 混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

1.2 同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等都能使爆炸极限发生变化。

a.温度影响因为化学反应与温度有很大的关系,所以,爆炸极限数据必定与混合物规定的初始温度有关。

初始温度越高,引起的反应越容易传播。

一般规律是,混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大即下限降低,上限增高。

但是,目前,还没有大量的系统实验结果。

因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

初始温度对混合物爆炸极限的影响示例见表1。

表1 初如温度对混合物爆炸极限的影响示例b.压力影响系统压力增高,爆炸极限范围也扩大,明显体现在爆炸上限的提高。

这是由于压力升高,使分子间的距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更容易进行,爆炸极限范围扩大,特别是爆炸上限明显提高。

压力减小,则爆炸极限范围缩小,当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时的压力称为为混合系的临界压力,低于临界压力,系统不爆炸。

以甲烷为例说明压力对爆炸极限的影响(见表2)。

表2 压力对爆炸极限的影响(以甲烷为例)c.惰性气体含量影响混合系中惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值时,混合系就不能爆炸。

惰性气体种类不同,对爆炸极限的影响也不同。

以汽油为例,其爆炸极限范围按氮气、燃烧废气、二氧化碳、氟利昂21、氟利昂12、氟利昂11顺序依次缩小。

d.容器、管径影响容器、管子直径越小,则爆炸范围越小,当管径小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散发出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为临界直径。

容器材料也有很大影响,如氢和氟在玻璃器皿中混合,即使在液态空气温度下,置于黑暗处仍可发生爆炸,而在银器中,在一般温度下才能发生爆炸反应。

e.点火强度影响点火能的强度高,燃烧自发传播的浓度范围也就越宽。

影响爆炸极限定义

爆炸极限是指在某一给定温度和压力下,一种燃气在空气中的最低燃烧比例和最高燃烧比例之间的浓度范围。

如果燃气浓度低于最低燃烧比例,则燃气不能燃烧;如果燃气浓度高于最高燃烧比例,则燃气会爆炸。

有多种因素会影响爆炸极限,包括:

1.燃气种类:不同的燃气具有不同的化学性质,因此其爆炸极限也会有所差异。

2.燃气浓度:燃气浓度越高,爆炸极限越低。

3.温度:温度升高会使爆炸极限降低。

4.压力:压力升高会使爆炸极限降低。

5.空气浓度:空气浓度升高会使爆炸极限升高。

6.光照:强烈的光照会使燃气发生自燃,导致爆炸极限降低。

7.氧含量:氧含量升高会使爆炸极限降低。

8.燃烧剂:某些化学物质可以作为燃烧剂使用,如点燃器可以使爆炸极限降低。

爆炸极限是一个重要的安全指标,在使用燃气时要注意防止燃气浓度超过爆炸极限范围,以免发生爆炸事故。

爆炸极限的意义可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。

例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~80%。

可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。

在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限同样不燃不爆。

这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。

影响爆炸极限的因素混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等的都能使爆炸极限发生变化。

一般规律是:混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大,即下限降低、上限升高。

因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

系统压力增大,爆炸极限范围也扩大,这是由于系统压力增高,使分子间距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更易进行。

压力降低,则爆炸极限范围缩小;当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时对应的压力称为混合系的临界压力。

压力降至临界压力以下,系统便不成为爆炸系统(个别气体有反常现象)。

混合系中所含惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值,混合系就不能爆炸。

容器、管子直径越小,则爆炸范围就越小。

当管径(火焰通道)小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为该混合系的临界直径。

点火能的强度高、热表面的面积大、点火源与混合物的接触时间不等都会使爆炸极限扩大。

除上述因素外,混合系接触的封闭外壳的材质、机械杂质、光照、表面活性物质等都可能影响到爆炸极限范围。

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

爆炸极限影响因素(通用版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

爆炸极限影响因素(通用版)

压力

混合气体的压力对爆炸极限有很大的影响,压力增大,爆炸极限区间的宽度一般会增加,爆炸上限增加,略使爆炸下限下降。

这是因为系统压力增高,其分子间距更为接近,碰撞几率增高,因此使燃烧的最初反应和反应的进行更为容易,所以压力升高,爆炸危险性增大。

反之,压力降低,则爆炸极限范围缩小。

待压力降至某值时,其下限与上限重合,此时的最低压力称为爆炸的临界压力。

若压力降至临界压力以下,系统就不爆炸。

因此,在密闭容器内进行减压(负压)操作对安全生产有利。

需要说明的是,压力的变化对爆炸上限影响很大,但爆炸下限的变化不明显,而且不规则。

各个文献间的计算结果有一定的差距。

温度

常温下爆炸极限数据已很充足,然而摩擦生热、燃烧热等通过

热传导、辐射、对流可以使环境温度高于常温。

在实际生产部门中,非常温下(高于室温)可燃气体被预期或非预期引爆的例子屡见不鲜,因此测定非常温下爆炸极限具有非常重要的意义。

一般来说,爆炸性气体混合物的温度越高,则爆炸极限范围越大,即:爆炸下限降低,上限增高。

因为系统温度升高,其分子内能增加,使更多的气体分子处于激发态,原来不燃的混合气体成为可燃、可爆系统,所以温度升高使爆炸危险性增大。

燃气的种类及化学性质

可燃气体的分子结构及其反应能力,影响其爆炸极限。

对于碳氢化合物而言,具有C—C型单键相连的碳氢化合物,由于碳键牢固,分子不易受到破坏,其反应能力就较差,因而爆炸极限范围小;而对于具有C≡C型三键相连的碳氢化合物,由于其碳键脆弱,分子很容易被破坏,化学反应能力较强,因而爆炸极限范围较大;对于具有C=C型二键相连的碳氢化合物,其爆炸极限范围位于单键与三键之间。

对于同一烃类化合物,随碳原子个数的增加,爆炸极限的范围

随之变小。

爆炸极限还与导热系数(导温系数)有关,导热系数越大,其导热越快,爆炸极限范围也就越大。

惰性气体及杂质

可燃气体中含有N2等惰性气体时,随着N2量的增加,爆炸下限增加,爆炸上限减小,爆炸极限范围相应缩小。

N2对爆炸上限有明显的影响,对爆炸下限影响较小。

N2对气体爆炸极限的影响机理主要为稀释氧气浓度、隔离氧气与燃气的接触(窒息作用)、冷却和化学作用。

前3种抑制作用主要是物理作用。

惰性气体浓度加大时,氧浓度相对减少,而在达到爆炸上限时氧的浓度本来就很小,惰性气体浓度稍微增加,就会产生很大影响,导致爆炸上限剧烈下降。

对于有气体参与的反应,杂质也有很大的影响。

例如,少量的硫化氢会大大降低水煤气和混合气体的燃点,并因此促使其爆炸;而当可燃气体中含有卤代烷时,则能显著缩小爆炸极限的范围,提高爆炸下限和点火能。

因此,气体灭火剂大部分都是卤代烷。

燃气与空气混合的均匀程度

当燃气与空气充分混合均匀的条件下,若某一点的燃气浓度达到爆炸极限时,整个混合空间的燃气浓度都达到爆炸极限,燃烧或爆炸反应在整个混合气体空间同时进行,其反应不会中断,因此爆炸极限范围大;但当混合不均匀时,就会产生在混合气体内某些点的燃气浓度达到或超过爆炸极限,而另外一些点的燃气浓度达不到爆炸极限,燃烧或爆炸反应就会中断,因此,爆炸极限范围就变小。

点火源的形式、能量和点火位置

可燃混合物的爆炸实质是瞬间的燃烧,而引发燃爆需要有一定的能量,故而能量特性对爆炸极限范围亦有影响。

点火源的能量、热表面的面积、火源与混合气体的接触时间等,对爆炸极限均有影响。

一般来说,能量强度越高,加热面积越大,作用时间越长,点火的位置越靠近混合气体中心,则爆炸极限范围越大。

不同点火源具有不同的点火温度和点火能量。

如明火能量比一般火花能量大,所对应的爆炸极限范围就大;而电火花虽然高,如果不是连续的,点火能量就小,所对应的爆炸极限范围也小。

如甲烷在电压100V、电流强度1A的电火花作用下,无论浓度如

何都不会引起爆炸。

但当电流强度增加至2A时,其爆炸极限为5.9%~13.6%;3A时为5.85%~14.8%。

对于一定浓度的爆炸性混合物,都有一个引起该混合物爆炸的最低能量。

浓度不同,引爆的最低能量也不同。

对于给定的爆炸性物质,各种浓度下引爆的最低能量中的最小值,称为最小引爆能量,或最小引燃能量。

表1列出了部分气体的最小引爆能量。

容器的几何形状和尺寸

充装容器的材质、尺寸等,对物质爆炸极限均有影响。

实验证明,容器直径越小,爆炸极限范围越小。

这是因为随着管径的减小,因壁面的冷却效应而产生的热损失就逐步加大,参与燃烧的活化分子就少,导致燃烧温度与火焰传播速度就相应降低,当管径(或火焰通道)小到一定程度时,火焰即不能通过。

这一间距称最大灭火间距,亦称之为临界直径,例如,甲烷的临界直径为0.4~0.5mm,小于临界直径时就无爆炸危险。

容器几何尺寸对爆炸极限的影响也可以从器壁效应得到解释。

燃烧与爆炸是由自由基产生一系列连锁反应的结果。

在燃烧过程中,

只有当新生自由基大于消失的自由基时,燃烧才能继续。

但随着管径的减小,自由基与管道壁的碰撞几率相应增大。

当尺寸减少到一定程度时,自由基(与器壁碰撞)销毁大于自由基产生速度,燃烧反应便不能继续进行。

容器材料也有很大的影响,例如氢和氟在玻璃器皿中混合,甚至放在液态空气温度下于黑暗中也会发生爆炸,而在银制器皿中,一般温度下才能发生反应。

燃气的湿度

当可燃气体中有水存在时,燃气爆炸能力降低,爆炸强度减弱,爆炸极限范围减小。

在一定的气体浓度下,随着含水量的上升,爆炸下限浓度略有上升,而爆炸上限浓度显著下降。

当含水量达到一定值时,上限浓度与下限浓度曲线汇于一点,当气体混合物中含水量超过该点值时,无论燃气浓度如何也不会发生爆炸。

其原因在于,混合气中水含量增大,水分子(或水滴)浓度升高,与自由基或自由原子发生三元碰撞的几率也就增大。

大量的水分子(或水滴)与自由基或自由原子碰撞而使其失去反应活性,导

致瓦斯爆炸反应能力下降,甚至完全失去反应能力。

除上述因素外,光对爆炸极限也有影响。

众所周知,在黑暗中氢与氯的反应十分缓慢,但在强光照射下则发生连锁反应导致爆炸。

又如甲烷与氯的混合气体,在黑暗中长时间内不发生反应,但在日光照射下,便会引起激烈的反应,如果两种气体的比例适当则会发生爆炸。

另外,表面活性物质对某些介质也有影响,如在球形器皿内于530℃时,氢与氧完全不反应,但是向器皿中插入石英、玻璃、铜或铁棒时,则发生爆炸。

以上就是对燃气爆炸极限影响因素的分析。

当然,仅仅是主要因素的分析,此外,诸如表面活性介质等对爆炸极限也有影响,相比以上所述各因素,影响较少,故不再赘述。

通过以上分析,我们可以掌握或了解燃气生产,储存,输送过程中的爆炸危险因素,弄清诸因素之间的联系和变化规律,从而在工程设计和生产使用中采取相应的防范措施,防止爆炸事故的发生。

在化工、石油、煤炭等部门的生产、储存和运输中,可燃气体的着火、爆炸是最严重的灾害性事故。

最近几年,我国城市天然气

及煤矿瓦斯爆炸重特大事故频频发生,给国家财产和人民生命造成了巨大损失,直接影响着我国经济、社会的可持续发展。

重大事故的不断发生,使人们认识到在现代社会工矿企业生产中潜伏着巨大的危险性,因而危险评价越来越受到人们的重视。

实践表明,确定危险性气体的爆炸极限,提前预防是防止该类事故的基本前提。

因此对燃气爆炸极限的研究得到国内外学者的重视。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。