绿色交通评价指标体系研究——以深圳为例

- 格式:pdf

- 大小:372.11 KB

- 文档页数:8

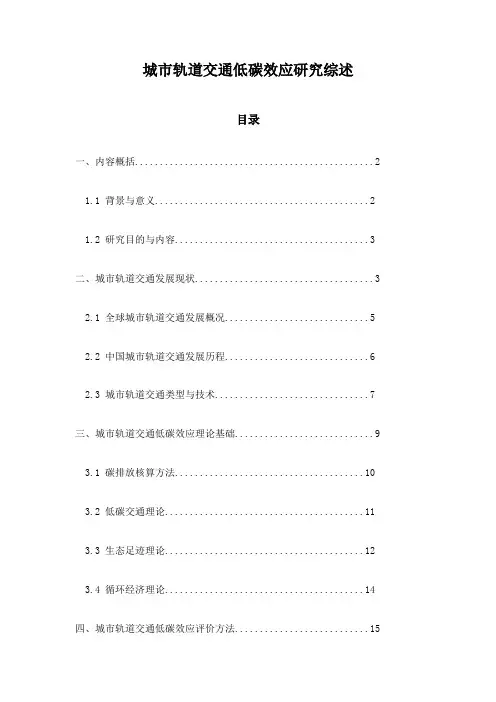

城市轨道交通低碳效应研究综述目录一、内容概括 (2)1.1 背景与意义 (2)1.2 研究目的与内容 (3)二、城市轨道交通发展现状 (3)2.1 全球城市轨道交通发展概况 (5)2.2 中国城市轨道交通发展历程 (6)2.3 城市轨道交通类型与技术 (7)三、城市轨道交通低碳效应理论基础 (9)3.1 碳排放核算方法 (10)3.2 低碳交通理论 (11)3.3 生态足迹理论 (12)3.4 循环经济理论 (14)四、城市轨道交通低碳效应评价方法 (15)4.1 生命周期评价法 (17)4.2 碳足迹分析法 (18)4.3 低碳绩效评价指标体系 (19)五、城市轨道交通低碳效应实证分析 (20)5.1 国内外案例分析 (21)5.2 实证研究方法与数据来源 (23)5.3 结果与讨论 (23)六、城市轨道交通低碳效应政策建议 (25)6.1 完善法规标准 (26)6.2 推动技术创新 (27)6.3 加强国际合作 (29)七、结论与展望 (30)7.1 主要结论 (31)7.2 研究展望 (32)一、内容概括随着城市化进程的加快,城市轨道交通作为一种快速、高效、环保的交通方式,已经成为全球许多国家和地区城市交通发展的重要组成部分。

本文旨在对城市轨道交通低碳效应研究进行综述,梳理和总结近年来国内外学者在这一领域的研究成果。

文章首先介绍了城市轨道交通低碳效应的概念及其重要意义,然后分析了影响城市轨道交通低碳效应的主要因素,包括车辆技术、线路布局、运营管理等方面。

文章从能源消耗、温室气体排放、空气污染等方面详细阐述了城市轨道交通低碳效应的具体表现。

文章提出了未来城市轨道交通低碳效应研究的发展趋势和建议,以期为我国城市轨道交通绿色发展提供理论支持和技术指导。

1.1 背景与意义随着城市化进程的加速,城市轨道交通作为现代城市公共交通的重要组成部分,其建设和发展日益受到全球关注。

城市轨道交通以其高效、便捷、安全的特点,有效缓解了城市交通拥堵问题,提升了居民出行效率和生活品质。

深圳市绿色城市轨道交通工程建设与运营评价标准(评审稿)深圳市地铁集团有限公司中国铁道科学研究院深圳研究设计院联合编制2013年12月深圳市绿色城市轨道交通工程建设与运营评价标准目录1适用范围 .................................................................................................................................. - 2 -2规范性引用文件 ...................................................................................................................... - 2 -3基本规定 .................................................................................................................................. - 4 -4等级评定 .................................................................................................................................. - 5 -5设计阶段评价 .......................................................................................................................... - 6 -6施工阶段评价 .......................................................................................................................... - 6 -7运营阶段评价 .......................................................................................................................... - 7 -附录A 绿色城市轨道交通建设与运营评价报告格式............................................................. - 8 -附录B设计阶段控制项及提高项评价标准 (10)附录C施工阶段控制项及提高项评价标准 (36)附录D运营阶段控制项及提高项评价标准 (40)深圳市绿色城市轨道交通工程建设与运营评价标准1适用范围本标准适用于深圳市城市轨道交通新建、改建、扩建工程评价。

弋江区代理发表职称论文发表-城市设计|控制性详细规划|整合编制|用地|空间论文选题题目弋江区代理发表职称论文发表-以下是城市设计|控制性详细规划|整合编制|用地|空间职称论文发表选题参考题目,均采用云论文发表选题题目软件,经过大数据搜索对比精心整理而成,各职称论文发表题目均为近年来所发表论文题目,可供城市设计|控制性详细规划|整合编制|用地|空间职称论文发表选题参考题目,也可以作为城市设计|控制性详细规划|整合编制|用地|空间毕业论文撰写选题参考。

更多论文选题,论文发表题目可登陆“云发表”网站自主选择!关键词:建筑工程施工安全论文,教育管理论文,建筑工程机械论文1……浅谈边疆新城控制性详细规划的编制方法——以新疆兵团第九师拟建小白杨市核心区控制性详细规划研究为例2……新时期大城市地下空间规划与开发研究——以常州市为例3……区域建设用海规划指导下填海造地空间规划设计方法研究——以招远市填海造地空间规划为例4……北京市城乡建设用地扩展与空间形态演变分析5……基于绿地空间优化的城市用地功能复合模式研究6……大城市开发边界的整合与优化策略-以武汉市为例7……“积极设计”营造康体城市——支持健康生活方式的城市规划设计新视角8……西北地区川道城市门户区域空间发展路径探索——以延安南二十里铺片区为例9……沈阳空港经济区产业布局规划研究10……地下变电站模块组合式通风系统布置方法11……“四区”划定的局限性及其应对措施12……基于问题导向的拉萨市纳金片区控制性详细规划策略13……存量型规划的建设用地再开发综合评定与空间管制——以《佛山市城市总体规划(2011—2020)》为例14……控制性详细规划实施评估报告编制方法初探15……面向全民健身的公共体育设施专项规划编制探索——以广州为例16……城市生态用地空间连接度评价——以哈尔滨为例17……低碳绿色城市新区的规划构建-肇庆新区重点地段城市设计与控制性详细规划探析18……“三规”的转型、冲突与用地整合19……“地铁+物业”与城市用地规划结合模式研究20……探索中前行——编制县(市)域总体规划的启示21……基于土地定级评价的教育类公共服务设施配套布局-以绵阳江油市李白新城为例22……物流项目用地规划建设标准的评价与优化——以广州市为例23……空间尺度的意义——邻里中心模式下珠海市住区公共设施规划的思考24……智慧与生态相融的新城概念性总体规划编制——以徐州市西部新城概念性总体规划为例25……美丽城市理念下的城市绿色开敞空间构建26……新型城镇化背景下生态控制线划定与管控方法——以肇庆市生态控制线规划为例27……城市空间扩张转型与新区形成时机——西安实证分析与讨论28……基于结构方程模型的集聚农户共生认知及影响因素分析:以重庆市为例29……快速城镇化地区的城市开发边界划定方法探索——以榆林市为例30……转型发展中的深圳城市用地分类标准修订31……城乡规划体系中生态绿地的现状问题与对策32……基于主动性战略的城乡结合部用地规划探讨——以武汉花山生态新城为例33……基于整合理念的建设失控区规划策略-以洞头县三盘岛控制性详细规划为例34……城市基本生态控制区规划控制方法——以广州市为例35……“三规合一”视角下的城乡总体规划编制思路探讨-以沈阳市于洪区城乡总体规划为例36……温州地区控制性详细规划编制中逆向日照分析方法研究37……上海市空间扩展与公路网规划的协调性研究38……武汉市规划用地兼容性规定研究39……结合控制性详细规划指标的城市污染土壤修复40……本期聚焦:基础设施建设与城市发展——大型机场门户地区的空间矛盾与规划应对——以昆明长水国际机场空间规划设计为例41……对中小城市总体规划中交通强制性内容的思考--以青海省平安县为例42……基于资源与环境关系的城市绿地系统规划评价指标体系43……公交都市物质性规划建设的内涵与策略44……“农地入市”背景下城市地区的农村政策设计与规划策略45……产城融合理念下的科技创新平台规划探讨——以嘉兴科技创新平台战略规划为例46……边缘绿地:冲沟地形下的山地城市设计策略47……基于“节点-场所”特性的轨道交通站点地区规划设计48……“天津拖拉机厂”工业遗产的保护性规划设计49……深圳市表层土壤多环芳烃污染及空间分异研究50……基于规划实施评估的村庄规划优化思路探讨——以广州市花都区为例51……南宁市城乡一体化规划编制思路、框架与内容探讨52……河南省长垣县主城区控制性详细规划探析53……城乡统筹背景下镇域规划编制办法研究——以广东省四会市江谷镇总体规划为例54……基于形态类型的设计控制探讨——以广州旧城居住用地规划控制为例55……基于空间规划视角的城市温室气体清单研究56……协同理论下的城乡统筹规划编制57……2003—2012年中国城市土地集约利用的空间集聚演化及分异特征研究58……大城市近郊建设用地扩展空间分异及驱动力研究——以北京市顺义区为例59……生态宜居的历史文化名城构建——《宁安市城市总体规划(2011—2030)》探析60……武汉市污水厂污泥处理处置专项规划编制思路61……我国城市养老设施发展的政策与规划指引62……需求与供给分析视角下教育设施布局规划指标体系构建——以南康市中心城区中小学布局专项规划为例63……控制性详细规划全覆盖编制技术创新——以广州市花都区为例64……城市绿地与地下空间复合开发的整合规划设计策略65……基于土地生态适宜性评价的城市空间增长边界划定——以深汕特别合作区为例66……上海市郊区空间规划与轨道交通规划的协调性研究67……交通引领下的南京城市规划编制探讨68……城乡统筹视角下的规划用地分类探讨69……基于经济可行性要求的居住用地容积率控制70……本期聚焦:绿道规划与管理——绿道规划理论实践及其在我国城市规划整合中的对策研究71……山坡地开发建设模式及规划设计方法——以《温州市林宋组团山坡地利用控制性详细规划》为例72……城市用地“3D”发展模式研究木——一种基于减少机动化需求的规划理念73……空间规划与产业发展的互动研究与实践——以株洲产业新城为例74……面向可实施性的城市设计探索——以宁波市江北远洲大酒店周边地段城市设计为例75……“统筹整合”策略下的城市绿道系统规划——以北京市顺义区绿道系统规划为例76……立足统筹,面向转型的用地规划技术规章——《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》阐释77……轨道交通沿线地区规技术思路——以福州市1号线(北标段)沿线规划调整为例78……从结构规划走向空间管治——非建设用地规划回顾与展望79……环境园详细规划编制探讨——以深圳市坪山环境园详细规划为例80……广州城市中心体系规划研究81……城市总体规划城市建设用地适宜性评定探讨82……城市商务区建筑退缩位存在问题及改进建议——以广州市体育东路为例83……市政工程与河道景观一体化规划探讨——以乌兰察布市桥西片区控制性详细规划为例84……城市招商专项规划的初步探索与实践——以哈尔滨市为例85……基于农用地分等的基本农田空间布局研究——以江西省崇仁县为例86……特大城市"低碳"城乡规划的思路与技术应用87……城市滨水地带的边缘效应研究——以佛山市汾江河沿线用地控制性详细规划为例88……因时制宜,因地制宜——对城市规划建设用地标准及控制思路的思考89……城乡规划视角的旅游用地分类体系研究90……城市轨道交通规划环境影响评价的技术要点探讨与分析91……城市再生:紧约束条件下城市空间资源配置的策略研究——以深圳市福田区为例92……近年来济南市主城区居住用地布局变迁研究93……控制性详细规划编制中的用地适配性研究——以宁波市为例94……基于GIS的城市空间增长用地选择探讨——以湖北省咸宁市为例95……山·水·林·城——伊春市中心城新区南区城市设计96……城市总体规划与土地利用总体规划协调编制的新范型——武汉市"两规"协调编制的探索与效果97……整合土地资源促进城乡统筹——以珠海市唐家湾地区农村整合为例98……中小城市空间生长引导模型研究——以陕西澄城为例99……城市公共开放空间系统规划方法初探——以深圳为例100……城市市政基础设施廊道用地规划探讨—以沈阳市为例。

碳达峰背景下的出行方式优化策略研究【摘要】近年来,为推动我国碳达峰目标的实现,使得城市居民出行更绿色、高效,我国大力推动城市轨道交通建设。

本文以城市居民出行方式为研究对象,通过分析居民出行方式选择的关键影响因素,并有针对性地提出优化城市居民出行方式选择的对策与建议,为相关部门调整优化交通结构布局提供理论支持和可行借鉴。

【关键词】交通出行方式;轨道交通21引言随着我国经济的快速发展,交通运输活动日益频繁,与此同时所带来的环境问题也日趋严峻,由于城市轨道交通具有节能环保、运量大、准时性、安全性等优点,目前已逐渐发展成为大城市优先发展公共交通的最佳选择。

本文以城市轨道交通背景下的居民出行方式选择行为为研究对象,充分分析论证影响居民出行方式选择的因素,探索提高公共交通出行比例的策略与路径,为缓解交通拥堵和交通政策的制定提供参考。

2城市轨道客流发展规律分析(1)城市轨道交通客流总体呈上升趋势随着国民经济的不断向上发展以及城市轨道交通新线路的不断开通,由点成线、由线成面的轨道交通网络规模效应不断凸显,轨道交通覆盖服务率将不断提高,城市轨道交通客流总体呈上升趋势。

(2)城市轨道交通客流发展具有阶段性成长大致分为三个阶段,第一个是萌芽阶段,一般为3-5年,城市轨道交通建设刚起步,居民需要经历认知、适应、熟悉的过程,这一阶段客流增长较为缓慢;第二个是高速发展阶段,一般为10年左右,此时城市轨道交通建设和运营日益成熟稳定,客流开始高速增长;第三个阶段是平稳发展阶段,一般为10-20年之后,客流发展逐步趋于平缓。

(3)城市轨道交通客流发展依托网络化运营单一轨道交通线路覆盖性差,客流吸引能力有限;当多条轨道交通线路形成网络并具有一定规模后,客流将呈指数级上升。

3 出行方式选择影响因素分析根据既有研究可以对城市居民交通出行方式影响因素进行分析,从而找到居民出行选择行为的客观规律,并通过探究规律的变化,提出倡导公共交通出行的有关措施与对策。

超大城市建筑废弃物减量化与综合利用策略研究——以深圳市为例李蕾,唐圣钧,丁年,刘应明,李峰(深圳市城市规划设计研究院股份有限公司,广东深圳518000)【摘要】随着大规模房屋建设和地下空间工程的持续性推进,建筑废弃物产生量大幅增长,已成为固体废物产生量最大一类,若不有效控制和妥善处置,将对环境造成巨大压力,从而使城市面临“建筑废弃物围城”的困境。

因此,源头减排和综合利用是未来城市建筑废弃物管控的必由之路。

本研究以深圳市为例,基于现状分析及国内外先进经验借鉴,从规划、设计、施工、资源化利用等阶段全过程探索具有可实施性的减量化和综合利用策略,从而实现城市绿色发展和无废城市的建设,以期为高强度开发、高质量发展的超大城市在建筑废弃物减量化与综合利用方面提供对策与建议。

【关键词】超大城市;建筑废弃物;减量化;综合利用;深圳中图分类号:X799.1文献标识码:A文章编号:1005-8206(2023)06-0105-06DOI :10.19841/ki.hjwsgc.2023.06.017Research on the Strategy of Reducing and Comprehensive Utilization of Construction and Demolition Debris in Megacities :A Case Study of ShenzhenLI Lei ,TANG Shengjun ,DING Nian ,LIU Yingming ,LI Feng(Urban Planning &Design Institute of Shenzhen Co.Ltd.,Shenzhen Guangdong 518000)【Abstract 】With the continuous promotion of large-scale housing construction and underground space engineering,the construction waste had increased significantly and become the largest category of solid waste production.If not effectively controlled and properly disposed,it would cause enormous pressure on the environment,thus making the city face the dilemma of besieging by construction waste.Therefore,source reduction and comprehensive utilization were the best way to control urban construction waste in the future.Taking Shenzhen as an example,the study explored the implementable strategies of reduction and comprehensive utilization of construction waste from the entire process of planning,design,construction,and resource utilization based on current situation analysis and advanced experience at home and abroad,in order to achieve urban green urban development and the construction of a zero waste city.It was expected to provide countermeasures and suggestions for reduction and comprehensive utilization of the construction waste in megacities with high intensity and high quality development.【Key words 】megacities;construction waste;reduction;comprehensive utilization;Shenzhen0引言高强度城市更新或大体量地下空间工程的建设是超大城市解决人地矛盾冲突、实现经济高效发展的一种有效手段,但与此同时,会产生大量建筑废弃物。

2024年3月 热带农业科学第44卷第3期Mar. 2024 CHINESE JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURE Vol.44, No.3收稿日期 2023-04-24;修回日期 2023-05-30基金项目 广州市市科技计划项目“广州市生态园林技术研究企业重点实验室”[No.2014SY000010]。

第一作者 易慧琳(1991—),女,硕士,风景园林研究工程师,研究方向为园林植物与观赏园艺,E-mail :****************。

通讯作者 谭广文(1959—),男,硕士,教授级园林高级工程师,E-mail :***************。

基于AHP 法和SBE 法的深圳市路口花景综合评价易慧琳1 黄旭光2 谭广文1(1. 广州普邦园林股份有限公司 广东广州 510600;2. 深圳市城市管理和综合执法局 广东深圳 518036)摘 要 城市路口作为城市道路景观的重要节点,路口景观一定程度体现了一个城市的风貌与特色。

以深圳市60个路口花景为研究对象,分别采用层次分析法(AHP 法,the Analytic Hierarchy Process )和美景度评判法(SBE 法,Scenic Beauty Estimation procedure )对花景进行综合评价,建立城市路口花景层次分析法综合评价体系及美景度回归模型,从科学和艺术感官的角度分析影响路口花景效果的主要因子。

结果显示:AHP 及SBE 两种方法对路口花景的评价结果差异显著,且AHP 法评价结果较稳定;交通安全性、遮荫效果及植物生长状况3个因子对AHP 法评价结果影响最大,所占权重分别为0.240 6、0.153 0、0.122 8;对SBE 评价结果影响最显著的评判因子为物种丰富度及遮荫程度,回归模型为Y =0.151C 6+0.124C 10–0.728。

综合偏重考虑,景观交通安全性、物种丰富度、遮荫效果3个因子均具有较高的景观评价结果。

绿色新城光明之路——深圳光明新区绿色低碳发展的实践与思考作者:暂无来源:《中国房地产业》 2012年第5期(本刊讯记者凤鸣)转变发展方式,走绿色低碳发展之路,是深圳市光明新区2007年成立以来坚定不移的发展方向。

在借鉴学习包括日本在内的国内外在绿色建筑、低碳发展方面的经验,光明新区制定并不断探索实践绿色光明之路。

下面,就深圳市光明新区发展绿色建筑、建设绿色城市有关情况,作简要汇报,请批评指正。

一、建设绿色新城——践行科学发展观、推动绿色发展的现实路径第一,以“绿色低碳”发展理念指导、贯穿光明新区开发建设,是落实科学发展观、加快发展方式转变、建设“生态文明”的必然选择。

光明新区位于深圳西北部,2007年8月19日成立,面积156平方公里,人口近100万,是在一个底子薄、条件比较差的华侨农场基础上建立的,属深圳发展最落后的区域。

作为深圳体制机制创新、发展模式转变等全方位改革的一次积极探索,市委、市政府要求光明新区在转变发展方式、实现科学发展方面走出一条新路,建设深圳新的区域发展极。

正确选择发展模式,不仅是完成深圳市委、市政府赋予的历史重任的关键,也是实现光明新区可持续发展、建设生态文明的核心所在。

当前社会,绿色发展、低碳发展正引导人类进入一个崭新的生态文明时代,国家“十二五”规划纲要提出,要把建设资源节约型、环境友好型社会,作为加快转变发展方式的重要着力点。

光明新区如果走传统发展道路,没有前途,最多只是其他地区发展的简单复制。

坚持绿色低碳、建设“绿色新城”,成为光明新区的首要选项,更是我们贯彻落实科学发展观这一“主题”,加快发展方式转变这一“主线”、实现绿色发展的不二选择。

第二,建设绿色新城,是光明新区从比较优势出发,发挥后发优势、实现跨越式发展的必由之路。

一是政策优势。

2008年,国家住建部与深圳市政府签署了《建设光明新区绿色建筑示范区》合作框架协议,为光明新区绿色新城建设提供了政策支持、明确了发展导向。

深圳市生态可持续发展中的景观格局动态变化张智昌;彭词清;刘轩;王雅祺【摘要】文章以深圳市为研究对象,采用主成份分析法获取能反映城市生态景观格局的关键指标,以城市生态可持续发展理论为指导,结合景观生态概念,从整体景观结构特征与变化趋势、绿色空间连接情况与控制能力、土地保障能力与集约用地水平3个方面建立深圳市生态可持续发展评价指标体系,通过关键景观指数的动态变化分析深圳生态系统健康状态,并采用AHP-熵权法对指标进行赋权,计算出2009、2011、2013年深圳市生态可持续发展综合评价指数。

分析结果表明,深圳市整体生态可持续发展能力良好,在新的政策引导下有一定的上升趋势,景观破碎化严重、生态空间不足、土地利用粗放等问题是深圳生态可持续发展的最大阻力。

通过对深圳市生态可持续发展中存在的主要问题进行具体分析,提出了相应的对策。

【期刊名称】《林业与环境科学》【年(卷),期】2017(033)004【总页数】8页(P80-87)【关键词】生态可持续发展景观指数土地利用深圳市【作者】张智昌;彭词清;刘轩;王雅祺【作者单位】广东省岭南综合勘察设计院,广东广州510663;广东省岭南综合勘察设计院,广东广州510663;广东省岭南综合勘察设计院,广东广州510663;广东省岭南综合勘察设计院,广东广州510663【正文语种】中文【中图分类】P901城市化是人类社会发展的必然趋势,伴随城市化的迅速发展,社会经济与生态环境之间的矛盾日益激烈,生态可持续已成为城市发展的必然要求[1]。

近年来,深圳市社会经济迅猛发展,工业化与城市化进程日益加速,其经济总量常年位居全国内地副省级以上城市首位,与此同时,深圳市生态可持续与城市发展之间的矛盾却越来越激烈,这种现象在高速发展的城市中极具代表性。

目前,国内外对生态可持续发展的研究主要是综合社会、经济、环境三方面的因素建立指标体系,通过计算城市生态足迹及生态承载力来反映城市的可持续发展情况,很少从土地利用结构的角度来分析城市生态发展趋势[2-3]。

城市交通绿色低碳发展评价指标研究伍慧;李理【摘要】文章将DPSIR模型与城市绿色低碳交通发展的机理结合起来,分析城市交通绿色低碳发展的驱动、压力、状况、影响以及响应的影响因素,通过指标筛选流程与办法,建立城市交通绿色低碳发展评价指标体系,并提出了每一指标的量化涵义与量化方法;通过对综合评价的几种不同方法比较分析,选取层次分析法确定各指标在评价中的权重,提出了基于物元可拓评价法的城市绿色低碳交通发展评价模型;为今后对城市交通绿色低碳发展评价的研究提供参考.【期刊名称】《现代交通技术》【年(卷),期】2015(012)004【总页数】5页(P84-88)【关键词】城市交通;绿色低碳;DPSIR模型;评价指标【作者】伍慧;李理【作者单位】长沙理工大学交通运输工程学院,湖南长沙410004;长沙理工大学交通运输工程学院,湖南长沙410004【正文语种】中文【中图分类】F205;X7341 概述城市化和机动化的快速发展带来交通拥堵和空气污染等一系列交通问题,城市交通大量的能源消耗和温室气体排放,也使其发展与能源紧缺、环境污染的矛盾日益突出,这在一定程度上严重阻碍了城市的可持续发展,因此,城市交通的发展正在向绿色低碳转型,绿色低碳交通也成为国内外学者关注的热点焦点问题。

但是,目前并未建立一套完整的城市交通绿色低碳发展评价体系,如何全面、科学、合理地评价城市交通绿色低碳发展水平和成效,是一个亟需解决的问题,这对于进一步指导城市绿色低碳交通体系建设,实现城市绿色低碳交通发展目标具有重要的现实意义。

英国是世界上最早提出发展低碳交通的国家,2007年,英国运输部正式提出了《低碳交通创新战略》,2009年再次出版了一本名叫《低碳交通:让未来变得更加绿色》的报告等[1-2]。

而我国交通运输部于2013年在江苏省无锡市召开绿色循环低碳交通运输体系建设试点示范推进会,并启动了北京市、深圳市、厦门市、保定市、贵阳市、无锡市、武汉市、重庆市、杭州市、天津市等10个“绿色循环低碳交通城市”区域性项目等。

交通运输中的绿色技术应用与案例分析研究在当今社会,交通运输行业的迅速发展在给人们带来便利的同时,也给环境带来了巨大的压力。

为了实现可持续发展,绿色技术在交通运输领域的应用变得至关重要。

绿色技术的应用不仅有助于减少能源消耗和环境污染,还能提高交通运输的效率和安全性。

接下来,我们将深入探讨交通运输中的绿色技术应用,并通过实际案例进行详细分析。

一、绿色技术在交通运输中的应用(一)电动化技术电动车辆是交通运输领域实现绿色发展的重要方向之一。

电动汽车以电能为动力,相较于传统燃油汽车,能够显著减少尾气排放,降低对石油资源的依赖。

随着电池技术的不断进步,电动汽车的续航里程逐渐增加,充电时间不断缩短,使其在市场上的竞争力日益增强。

此外,电动公交车、电动卡车等商用车的推广应用,也为城市公共交通和物流运输的绿色转型提供了有力支持。

(二)混合动力技术混合动力汽车结合了燃油发动机和电动驱动系统,能够根据行驶工况自动切换动力源,从而实现节能减排。

在城市拥堵路况下,车辆可以依靠电动驱动系统行驶,减少燃油消耗和尾气排放;在高速行驶时,则切换到燃油发动机,保证车辆的动力性能。

混合动力技术的应用,为传统燃油汽车向纯电动汽车的过渡提供了一个可行的解决方案。

(三)氢燃料电池技术氢燃料电池汽车以氢气为燃料,通过氢氧化学反应产生电能驱动车辆。

其排放物只有水,是一种零污染的绿色能源汽车。

虽然目前氢燃料电池技术在成本、加氢基础设施等方面还存在一些挑战,但随着技术的不断突破和相关产业的发展,未来有望在交通运输领域发挥重要作用。

(四)智能交通管理系统智能交通管理系统通过利用先进的信息技术,如物联网、大数据、人工智能等,实现对交通流量的实时监测、分析和优化。

通过合理调整信号灯时间、优化交通路线规划等措施,可以减少交通拥堵,降低车辆的怠速时间,从而减少能源消耗和尾气排放。

此外,智能交通管理系统还能够提高交通运输的安全性和效率,为人们的出行提供更好的服务。