汉代的讲义文学批评与文学思想

- 格式:ppt

- 大小:97.00 KB

- 文档页数:52

第二章两汉时期的文学批评第一节两汉文化思想背景略述一、独尊儒术的意识形态与兼容并蓄的文化形态从西汉到东汉,经历了汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的意识形态的重大变革后,以儒家思想为主要内容的先秦理性精神逐渐浸入整个社会层面和人们的观念当中,这当然是出于汉代封建帝国的需要。

然而,汉文化深受楚文化的影响,人常说楚汉不可分,尽管在政治、经济、法律制度方面,汉承秦制,但是,整个汉文化思想还是深深保持了南楚故地的乡土本色,楚地的神话幻想与北国的历史故事,儒学宣扬的道德节操与道家传播的荒诞之谈,交织陈列,并行不悖地浮动、混合,深深渗透进人们的思想观念中,生者、死者、仙人、鬼魅、历史人物、现世图景和神话幻想同时并陈,原始图腾、儒家教义和谶纬迷信共置一处,组合成一个兼容并蓄的文化形态。

二、经学发达与辞赋繁荣由于儒家思想成为主导性的社会意识形态,故汉代以阐释和宣扬儒家学说的经学盛行,这尤其体现在文艺思想领域,汉代经学家说诗成风,《汉书.艺文志》记载,说诗的主要有鲁、齐、韩、毛四大家,现所见只有毛家著述,其文艺思想主要体现为将诗学纳为经学的附庸,以今天话说是文艺政治学。

但是汉代的文学艺术实践并非象意识形态的儒学专制和经学理论的没有生气,楚地文化的影响在汉文学艺术实践中尤为突出,如汉代赋体文学的繁荣,其祖宗便是楚辞,汉赋是楚、汉文化相互影响,融为一体所产生的新的文学形式,它既适应于汉朝封建帝国大典:“兴废继绝,润色鸿业”,又融入了楚辞“激岩淋漓,异于风雅”的特征。

第二节《礼记·乐记》中的文艺观一、论音乐的产生凡音之起,由人心生也。

人心之动,物使之然也。

感于物而动,故形于声。

声相应,故生变,变成方,谓之音。

比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。

乐者,音之所由生也;其本在人心之感物也。

是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。

第二章汉代文学批评(一)《诗大序》(重点):识记:"风雅颂":诗歌的三种题材。

风是产生于各国地方的诗歌,雅是产生于周朝中央地区的诗歌。

颂是祭祀、赞美祖先的乐歌。

"诗六义":《诗大序》对《诗经》的体制进行了概括,提出了“诗有六义”说:“一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。

”"主文而谲谏":《诗大序》提出诗风格的理想标准是"主文而谲谏"。

这种理论一方面具有要求诗歌密切联系现实、讽刺时政的积极意义,另一方面又强调诗歌风格必须温柔委婉,不能直言统治者的过失,不能触犯统治者的尊严。

这为后世封建文人排斥风格粗犷、富有战斗精神的作品提供理论依据。

"风雅比兴"这个说法包含两个方面:一是美刺,其中特别重要的是刺;二是比兴,即"主文而谲谏"、“譬喻不斥言”的表达方式。

"变风变雅"是针对正风正雅而言的。

所谓正风正雅就是“治世之音”;“变风变雅”则是衰世之音,乱世之音。

《诗大序》和《诗谱序》都认为“变风变雅”是西周中衰以后的作品。

《诗大序》概况:汉代传诗,有鲁人申培,齐人辕固,燕人韩婴,赵人毛苌。

毛诗独传。

于305篇的题目下面,各有一段类似题解式的简要文字,简述诗的题旨或述及时代背景与作者,称作《诗序》。

其中,《关雎》的题旨,广泛的吸取了先秦学者及汉代经师对《诗经》的评论,比较全面的阐述了诗歌的特征、诗经的内容、分类、表现方法和社会作用等问题,可以看做《诗经》的总序言,称作《大序》。

其他的题解均称之为《小序》。

1、一开始阐述了诗歌的性质及产生的原因;它的中心内容是提倡诗歌为统治阶级的政治服务,通过诗乐的感化作用进行政治和道德教育。

2、对诗经的体制进行概括提出“诗有六义。

理解:《诗大序》的主要思想内容:它的中心内容是提倡诗歌为统治阶级的政治服务,通过诗乐的感化作用进行政治和道德教育。

第二章两汉时期的文学批评第一节两汉文化思想背景略述一、独尊儒术的意识形态与兼容并蓄的文化形态从西汉到东汉,经历了汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的意识形态的重大变革后,以儒家思想为主要内容的先秦理性精神逐渐浸入整个社会层面和人们的观念当中,这当然是出于汉代封建帝国的需要。

然而,汉文化深受楚文化的影响,人常说楚汉不可分,尽管在政治、经济、法律制度方面,汉承秦制,但是,整个汉文化思想还是深深保持了南楚故地的乡土本色,楚地的神话幻想与北国的历史故事,儒学宣扬的道德节操与道家传播的荒诞之谈,交织陈列,并行不悖地浮动、混合,深深渗透进人们的思想观念中,生者、死者、仙人、鬼魅、历史人物、现世图景和神话幻想同时并陈,原始图腾、儒家教义和谶纬迷信共置一处,组合成一个兼容并蓄的文化形态。

二、经学发达与辞赋繁荣由于儒家思想成为主导性的社会意识形态,故汉代以阐释和宣扬儒家学说的经学盛行,这尤其体现在文艺思想领域,汉代经学家说诗成风,《汉书.艺文志》记载,说诗的主要有鲁、齐、韩、毛四大家,现所见只有毛家著述,其文艺思想主要体现为将诗学纳为经学的附庸,以今天话说是文艺政治学。

但是汉代的文学艺术实践并非象意识形态的儒学专制和经学理论的没有生气,楚地文化的影响在汉文学艺术实践中尤为突出,如汉代赋体文学的繁荣,其祖宗便是楚辞,汉赋是楚、汉文化相互影响,融为一体所产生的新的文学形式,它既适应于汉朝封建帝国大典:“兴废继绝,润色鸿业”,又融入了楚辞“激岩淋漓,异于风雅”的特征。

第二节《礼记·乐记》中的文艺观一、论音乐的产生凡音之起,由人心生也。

人心之动,物使之然也。

感于物而动,故形于声。

声相应,故生变,变成方,谓之音。

比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。

乐者,音之所由生也;其本在人心之感物也。

是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。

汉代文学观念一、儒家教化文学观汉代是儒家思想发展的重要时期,儒家思想对文学的影响也日益加深。

汉代文学家们普遍认为,文学的主要功能是教化人心,宣扬儒家思想,为社会伦理道德提供支持。

因此,儒家教化成为汉代文学的重要观念之一。

二、实用文学观汉代文学的实用主义观念也很明显。

文学家们认为,文学应该为政治、社会、军事等实际问题提供解决方案。

因此,汉代文学作品常常涉及到政治、社会、军事等方面的内容,具有很强的实用性和现实意义。

三、依经立义观汉代文学家们非常注重依经立义,即根据经典文献来确立文章的主题和意义。

他们认为,经典文献是具有权威性的,是正确性和真理性的代表。

因此,汉代文学作品的立论、论述等常常依据经典文献来展开。

四、风骨与气势文风观汉代文学家们提倡风骨和气势的文风。

风骨指的是文章的风格和骨力,即文章要具有鲜明的个性和独特的风格。

气势则指的是文章的气势和力量,即文章要具有强烈的感染力和震撼力。

这种文风观对后来的文学创作产生了深远的影响。

五、文学审美观汉代文学家们也注重文学的审美价值。

他们认为,文学应该具有美的形式和美的内容。

因此,他们在创作中注重语言的运用、结构的安排、意象的营造等方面,以创造出具有审美价值的文学作品。

六、崇尚情志的创作理念汉代文学家们崇尚情志的创作理念。

他们认为,文学作品应该表达作者的情感和志趣,反映作者对人生、社会、自然的思考和感悟。

因此,他们在创作中注重情感的表达和思想的深度挖掘,以创造出具有情感和思想深度的文学作品。

七、文学批评论汉代文学批评论是汉代文学观念的重要组成部分。

文学家们通过对前人作品的评价和分析,形成了自己的文学批评标准和方法。

他们注重作品的艺术价值、思想深度、社会意义等方面进行评价和分析,以形成自己的文学批评观点和理论。

同时,他们也注重对文学作品的研究和探索,通过对作品的研究和分析,深入了解作品的内涵和价值,为后来的文学创作提供借鉴和启示。

东汉的文学创作与文学批评东汉时期是中国文化和文学发展的重要时期之一。

在这个时期,随着社会的发展,文学创作和文学批评也得以迅速发展。

本文将从以下几个方面来探讨东汉时期的文学创作和文学批评的特点。

一、文学创作的特点东汉时期是中国文学史上的重要时期。

在这个时期,文学创作有以下几个特点:1. 士人文化的兴盛东汉时期政治混乱,但士人文化却开始兴盛。

在这个时候,士人们开始使用文学来表达自己的思想和情感,这种趋势在后来的文学史上也称为“士人文化”。

2. 文化多元化东汉时期文化的多元化也是文学创作的一个特点。

在这个时期,汉族文化和少数民族文化相互交融,这种交融也在文学创作中得到了体现。

此外,佛教的传入也为文学创作带来了新的影响。

3. 诗歌创作的兴盛在东汉时期,诗歌创作得到了极大的发展。

到了这个时期,汉赋已经被诗歌所取代成为主要的文学创作形式。

这时期的诗歌创作以乐府诗为主,其中《离骚》和《九歌》被认为是最为优秀的作品。

4. 散文创作的兴盛东汉时期的散文创作也得到了发展。

在当时,散文被用于政治宣传和道德教育。

此外,古文经典的研究也在这个时期扩展开来,成为了中国文学史上一个重要的分支。

二、文学批评的特点东汉时期的文学批评也有以下几个特点:1. 批评的多元化文学批评得到了快速发展,此时出现了很多文学批评者。

这些批评家有的注重诗歌的艺术风格,有的则注重文学的实际应用价值。

2. 对现实的关注东汉时期的文学批评也关注了现实问题。

这个时期有很多诗歌和散文是关于时局、政治和社会问题的。

这些文学作品反映了作者对社会不满的情绪和希望社会改革的愿望。

3. 肯定创新在东汉时期,文学批评者重视创新。

他们认为诗歌应该要有新的、独特的风格,才能成为好的诗歌。

同时,他们也会对有创新的作品进行肯定和赞扬。

4. 讲究技巧在东汉时期的文学批评中,技巧的运用也是一个重要的方面。

这个时期批评家重视诗歌的用词、韵脚、句式等技巧上的优美和严谨。

他们认为一首好的诗歌必须要有技巧的支撑。

第二章中国文学理论批评的演进——两汉时期两汉经学时代的文学理论批评:特点:强调文学和政治教化的关系、文学的社会教育作用,侧重探讨文学的外部规律汉代儒家思想在先秦基础上有了新发展,形成为封建社会的正统思想,儒家的文艺思想也发展成为封建正统的文艺思想,其基本纲领就是“文学-人心-治道”的“诗教”公式,注重阐述文艺和现实、文艺和时代的关系,明确提出美刺讽谏说。

在文学创作思想和文学批评上进一步形成原道、征圣、宗经的原则。

道家文艺思想的潜流一直存在。

第一节司马迁的“发愤著书”说司马迁(约前145—前90?),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,伟大的历史学家和文学家,在文学理论方面也有重要建树,主要表现在两方面,一是提出了著名的“发愤著书”说;二是在《史记》中专门为文学家设传,并对作家们的生平事迹及作品展开评论,推动了古代作家论和作品评论的发展。

一、“发愤著书”说(一)“发愤著书”说的理论背景▪《诗经》:《魏风.园有桃》云:“心之忧矣,我歌且谣。

”《小雅.四月》云:“君子作歌,维以告哀。

”▪孔子:“诗可以怨”▪屈原《惜诵》:“发愤以抒情”▪《淮南子》:“愤于中而形于外”▪司马迁:“发愤著书”说▪之后,很多理论家和艺术家都对此从不同角度作了论说,如韩愈、刘禹锡、白居易、欧阳修、李贽、金圣叹、张竹坡、蒲松龄、廖燕等。

▪“发愤著书”说自司马迁提出后,贯穿古代文论史始终。

(二)“发愤著书”的理论意义及价值《史记屈原贾生列传》:《离骚》者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

……屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。

这种面对黑暗现实的怨愤激情和“直谏”精神,是中国古代文学思想史上的进步的优秀传统。

汉代文学理论批评汉代的文学批评比先秦有了较大的发展。

这时随着学术文化的繁荣,文史哲等部门进一步划分而成为独立的领域,对文学的认识也有所提高。

汉人称学术为“文学”,称词章为“文章”;“文章”的概念已较接近今天“文学”的概念。

汉代的文学创作有诗、赋、散文等形式。

擅长辞赋还是文人仕进的重要途径之一,这些对文学批评的发展,都具有一定的促进作用。

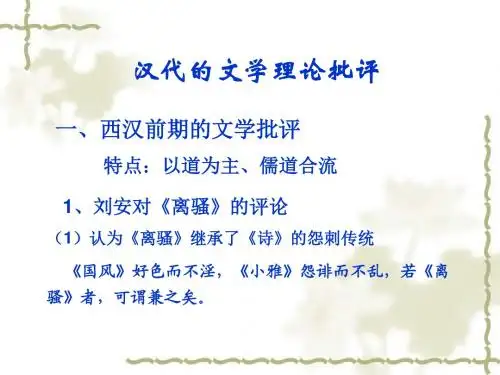

西汉中期以前学者对《楚辞》的批评汉代文学批评中所反映的文学思想,与汉代哲学、政治思想的发展有十分密切的关系。

西汉前期,统治阶级奉行黄老之学,提倡无为而治,儒家的地位不高,在文学批评中道家思想的影响较多。

如贾谊《吊屈原赋》中,在对屈原及其作品高度赞扬的同时,又认为屈原自沉是不必要的,他可以“远去”、“自藏”,避离“浊世”;他既有才能,到处可以施展,“历九州而相其君兮,何必怀此都也?”稍后,司马迁在《史记•屈原贾生列传》中也发表了类似的看法:“及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材。

游诸侯,何国不容,而自令若是?”又说读了贾谊《口鸟赋》后,“同死生,轻去就,又爽然自失矣。

”显然是从道家清净无为、任其自然的观点出发去评论作家和作品的。

据《西京杂记》载,司马相如论赋的创作,强调“赋家之心,苞括宇宙,总揽人物,斯乃得之于内,不可得其传”。

这段记载如果可信的话,那就是庄子轮扁斫轮思想在文学创作上的运用。

至于淮南王刘安主持编纂的《淮南子》一书中,如“能至于无乐者,则无不乐。

无不乐,则至极乐矣”(《原道训》);“五色乱目,使目不明;五声哗耳,使耳不聪;五味乱口,使口爽伤”(《精神训》)等语,也阐发了老庄“大音希声”和“至乐无乐”的文艺和美学观点。

西汉中期以前的文学批评,主要是对屈原和《楚辞》的评论。

汉武帝曾命刘安作《离骚传》,刘安对屈原的评价很高,他说:“《国风》好色而不淫。

《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之。

蝉蜕浊秽之中,浮游尘埃之外,口然泥而不滓。

推此志,虽与日月争光可也。

"(班固《离骚序》弓I)司马迁在《史记•屈原列传》中,不仅引用了刘安的话,而且发挥了屈原《九章•惜诵》中所反映的“发愤以抒情”的文学思想,明确指出:“屈平之作《离骚》,盖自怨生也。