陕西法门寺唐代宫廷茶具

- 格式:ppt

- 大小:225.00 KB

- 文档页数:23

冰糖琉璃花口碗唐代或宋代唐代琉璃器绝大多数都依赖进口,其价贵逾黄金,仅供皇室专享。

公元六一七年李渊父子在晋阳起兵反隋,李渊于公元六一八年称帝,世称唐高宗,建帝都于长安,唐代共历时近三百年,在唐太宗李世民执政的贞观年间,国力强盛国土宽阔,可谓雄风豪迈,四方各国纷至沓来朝贡,往来于"丝绸之路"与大唐帝国建立贸易关系,国民经济大步发展,即后世称为"贞观盛世"也,当时由宫廷制作的绚丽多姿出神入化的唐代金银器和琉璃器亦称誉世界。

虽然琉璃器于汉魏时期由埃及西欧等国作为贡品进入中国,但至唐代时中国已能吹制出质量很高、器壁极薄、光亮度极美的琉璃重器,备受世人珍爱。

琉璃被誉为中国五大名器之首(琉璃、金银、玉翠、陶瓷、青铜);佛家七宝之一(金、银、琥珀、珊瑚、砗磲、琉璃、玛瑙),得三宝而国泰,得七宝而民安。

中国发现最早的玻璃器始于春秋末、战国初。

这个时期的玻璃器数量少,品种单一,仅有套色的蜻蜓眼式玻璃珠和嵌在剑格上的小块玻璃。

战国早期的玻璃器数量有所增加,仍以蜻蜓眼等小型珠饰为主。

战国中晚期玻璃器的数量及品种增加,除了珠、管小型装饰品外,增添了璧、剑饰、印章等典型中国式样的玻璃器,这个时期一般的士和庶民也可以用玻璃器随葬。

西周的玻璃器证实的很少,陕西宝鸡茹家庄伯夫妇墓,以及洛阳中州路、庞家沟,陕西沣西、张家坡等地西周墓出土了一些人造珠管,外表呈白色浅绿、浅粉色,不透明,质地疏松,有人称这些人造珠管为西周玻璃,认为是中国最早的玻璃。

但多种物理化学性质的测试结果表明,这种珠管的内部主要是晶体状二氧化硅,而不是玻璃态因此有人主张称这种珠子为"人造多晶石英珠",有人主张用这种材料的外文译音"费昂斯",还有人认为这种珠子与中国玻璃的发明可能有直接关系,可以称为"原始玻璃"。

春秋末、战国初玻璃器这个时期的玻璃器集中出土于贵族大墓。

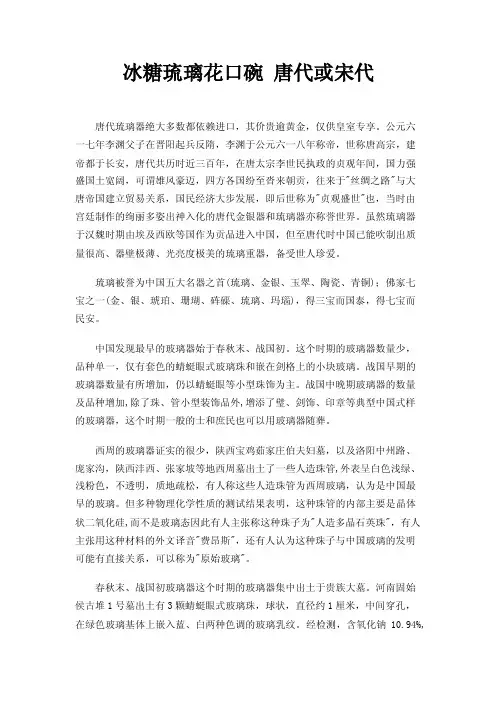

佛塔地宫里的佛教信仰——宝鸡法门寺介绍“法门寺”位于陕西省扶风县的法门镇。

距西安110公里。

寺内有一座八角形十三层宝塔,用以安放佛祖“释迦牟尼”的真身舍利。

法门寺始创于东汉,规模宏大,占地100余亩,寺中供奉着印度阿育王贡送的佛祖“释迦牟尼”的真身舍利。

至唐代贞观五年,唐太宗李世民拨重金修寺院并修成四层木塔,作为皇家寺院而达顶盛时期。

后历朝都有修缮。

明代万历年间,因木塔倒塌而重建成目前的八角十三层石塔,但历代都未发现唐代所建之地宫。

塔身历经战火和风雨洗蚀于80年代半壁倒塌。

1987年,国家拨款重修法门寺塔,在清理塔其时无意发现了一个1300多年前巨大的由石函封闭的地宫。

地宫内珍宝及文物之多,令人目不暇接。

“法门寺地宫”是继“长沙马王堆汉墓”第二的重大考古发现!立即震惊了世界各国。

景点信息地址:位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇。

距西安市110公里。

门票:28元,法门寺博物馆45元,学生半价。

开放时间:8:00—18:00交通:在火车站乘游2或乘坐开往扶风的旅游车(潘家村车站乘车,票价为20元)或者自驾车沿西宝高速公路过绛账出口约1000米下,有高等级公路直达,路桥费25元。

风味美食:法门寺的凉皮面筋斗,味鲜美是您旅游必尝的美味小吃啊。

旅游小贴士1、法门寺的最佳旅游季节是秋季。

因为法门寺周围的水果都熟了,一幅瓜果飘香的景象。

阴历的4月18日是佛祖的生日,有盛大的法会。

当然一年四季都可以去。

2、分为法门寺博物馆和法门寺紧邻的两个景点。

法门寺出土的宝物基本上都在博物馆里,很震撼。

而法门寺则是87年重修的,地宫也是全新的,游览的意义不是很大。

法门寺地图法门寺方位地图景点相关资料法门寺位于陕西省扶风县城北10公里处的法门镇,东距西安市110公里,西距宝鸡市90公里。

始建于东汉末年恒灵年间,距今约有1700多年历史,有“关中塔庙始祖”之称。

法门寺因舍利而置塔,因塔而建寺,原名阿育王寺。

释迦牟尼佛灭度后,遗体火化结成舍利。

![陕西法门寺[唐代]宫廷茶具](https://uimg.taocdn.com/b2c97f1a580216fc700afd6c.webp)

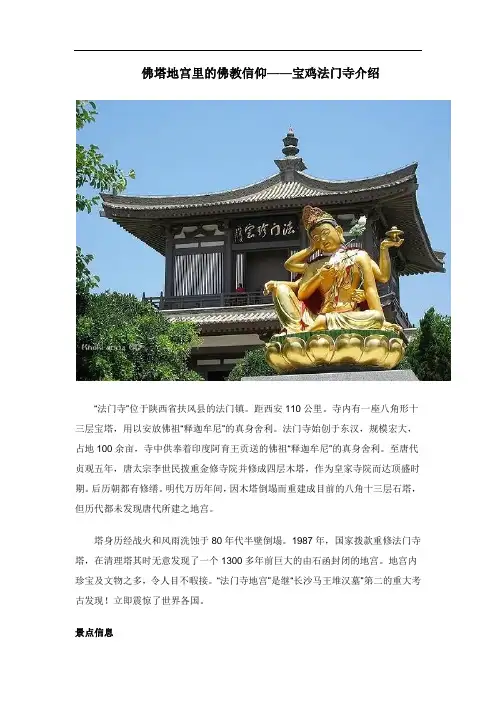

陕西法门寺出土的13件秘色瓷,每一件都是国家一级文物!1987年前,世人知有秘色瓷,却不知其色形,只可借晚唐诗人陆龟蒙之《秘色越器》中的“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。

”这二句聊以自慰。

1987年4月,法门寺塔唐代地宫中,13件越窑青瓷出土。

这种只供皇帝赏玩的御供瓷器,自此终于揭开了神秘的面纱。

一同被发现的《监送真身时随真身供养道具及金银宝器衣物帐》碑中记载道:“瓷秘色椀(碗)七口,内二口银棱;瓷秘色盘子、叠(碟)子共六枚。

”之后这数年间,越来越多的越窑青瓷被今人认定为“秘色瓷”,但确确实实有身份证明的“秘色瓷”,仅法门寺出土的13件而已。

经过有关专家的科学考察,发现秘色瓷的胎泥、釉料与烧制工艺皆与越窑青瓷有明显区别,所以切不可草率地将色泽相近的越窑青瓷称为“秘色瓷”。

【秘色·奇景】五代诗人徐夤的《贡余秘色茶盏》向我们描述了这样一幅场景:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君。

巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云。

”原以为古人夸张润饰太过,亲眼得见才知所言非虚。

明明碗中空无一物,却似盛有盈盈春水。

并非所有秘色瓷皆有这一奇景,只有秘色瓷才能“无中生水”。

碗底由外侧向内侧凹,形成微小弧面,在光线照射下,碗底折射出莹莹白光,似水似云。

【金银·秘色】若不是“物帐碑”有载,小编实在不敢想象秘色瓷还有如此华丽的一面。

这件五瓣葵口的鎏金银棱平脱雀鸟团花纹秘色瓷碗,碗内壁施青黄釉,外壁髹深蓝色漆,贴五朵鎏金平脱雀鸟团花纹饰,碗口、底足包银棱。

高 8.2 cm;深 7.1 cm;口径 23.7 cm;重 596 g。

此碗以唐代流行的“金银平脱”之法装饰,先镂刻出雀鸟图案花纹的银箔纹样,再将鎏金后的纹样贴于瓷碗外壁,用髹漆盖住纹样,最后不断研磨推光,直到纹样显露出来,并与碗外壁漆的厚度齐平时才算大功告成。

虽究几步程序,极其考验工匠功力,非是一般的专注与细致能达成。

【唐·仕女图】说来竟是一桩美丽的意外,当时宫人为保护瓷器,为其裹上绘有唐代仕女的画纸,未料辗转经年,纸片化为飞灰,仕女图却留存在了秘色瓷碗的外壁,使瓷碗平添了婉约柔丽的美感。

唐代茶具由于唐时茶已成为国人的日常饮料,更加讲究饮茶情趣,因此,茶具不仅是饮茶过程中不可缺少的器具,并有助于提高茶的色、香、味,具有实用性,而且,一件高雅精致的茶具,本身又富含欣赏价值,且有很高的艺术性。

所以,我国的茶具,自唐代开始发展很快。

中唐时,不但茶具门类齐全,而且讲究茶具质地,注意因茶择具,这在唐·陆羽《茶经·四之器》中有详尽记述。

本世纪80年代后期,陕西扶风法门寺地宫出土的成套唐代宫廷茶具,与陆羽记述的民间茶具相映生辉,又使国人对唐代茶具有了更加完整的认识。

但唐代的饮茶方式与今人有很大的不同,以致有许多茶具是今人未曾见到过的。

有关唐代宫廷茶具,下面已分件专述。

这里,将唐代陆羽在《茶经》中开列的28种茶具,按器具名称、规格、造型和用途,分别简述如下。

风炉形如古鼎,有三足两耳。

“厚三分,缘阔九分,令六分虚中”,炉内有床放置炭火。

炉身下腹有三孔窗孔,用于通风。

上有三个支架(格),用来承接煎茶的□。

炉底有一个洞口,用以通风出灰,其下有一只铁制的灰承,用于承接炭灰。

风炉的三个足上,均铸有古文字注脚: 一足上铸有“圣唐灭胡明年铸”。

一般认为“圣唐灭胡”,是指唐代宗广德元年,即公元763年讨“安史之乱”之际,而这一年的“明年”,当指公元764年,这里说的是制造该风炉的年代。

一足上铸有“坎上巽下离于中”。

按《杂卦》之解,说的是风在下,以兴火;火在上,以助烹,也就是说,煮茶的水放在上面□内,风从炉底洞口吹入,火在炉腔中燃烧,说的是煎水烹茶的基本原理。

一足上铸有“体均五行去百疾”。

五行指的是金、木、水、火、土,此句结合人的腑脏器官,运用生克乘侮理论,说饮茶能使五脏调和,百病消散,指明了茶的药理功能。

而炉腹三个窗孔之上,又分别铸有“伊公”、“羹陆”和“氏茶”字样,连起来读成“伊公羹,陆氏茶”。

“伊公”指的是商朝初期贤相伊尹,“陆氏”当指陆羽本人。

《辞海》引《韩诗外传》曰:“伊尹……负鼎操俎调五味而立为相。

法门寺出土唐代茶具用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:本文将重点研究唐代时期法门寺出土的茶具,并探讨这些茶具的用途。

唐代作为中国历史上文化繁荣的时期之一,茶文化在此阶段达到了高峰。

而法门寺作为中国历史上的重要寺庙,其出土的唐代茶具无疑具有重要的研究价值。

通过对唐代茶具的特点和用途的深入了解,我们可以更好地理解当时的茶文化发展和人们对茶的热爱。

此外,本文还将探讨法门寺出土唐代茶具的重要性,以及唐代茶具对现代茶文化的影响和启示。

通过本文的研究,我们希望能够揭示唐代茶具的历史背景、了解唐代茶具的特点和用途,并进一步认识法门寺出土唐代茶具的重要性以及其对现代茶文化的启示。

这将有助于我们更好地传承和发展茶文化,同时也为研究唐代茶具的学者提供更多的参考依据。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以写成以下这样:1.2 文章结构本文将从三个方面展开,来探讨法门寺出土唐代茶具的用途。

首先,将介绍茶具的历史背景,包括茶的起源和演变过程,以及茶具在唐代的地位和重要性。

其次,将详细描述法门寺出土唐代茶具的特点,包括器型、材质、制作工艺等方面的特征。

最后,将深入探讨唐代茶具的用途,包括在宫廷、寺庙、私人家庭等场景下的使用情况,并且分析茶具的功能和意义。

通过这样的文章结构,我们可以全面了解法门寺出土唐代茶具的历史背景、特点及用途,进一步认识茶文化的丰富内涵和传承影响。

最后,结合唐代茶具的研究成果,对现代茶文化的发展和启示进行展望,探索茶文化的未来发展方向。

这样的文章结构可以帮助读者清晰地了解文章的主要内容和脉络,有助于读者更好地理解和理解文章的论点和观点。

1.3 目的本文的目的是探讨法门寺出土唐代茶具的用途。

通过研究唐代茶具的历史背景和法门寺出土茶具的特点,我们可以深入了解唐代茶文化的发展和茶具在其中的角色。

从而进一步认识到唐代茶具在社会生活中的重要性,并探讨唐代茶具对现代茶文化的传承与影响。

在本文中,我们将首先介绍唐代茶具的历史背景,包括茶文化的兴起背景以及茶具的发展演变过程。

花供与茶道插花作者:史薇来源:《文物鉴定与鉴赏》2020年第06期摘要:中国的花供与茶道插花艺术着重于对文人饮茶过程中审美和休闲的服务。

花供依附于茶道,是文人茶道休闲的一部分,而茶道在中国本来就是一种高雅的休闲方式。

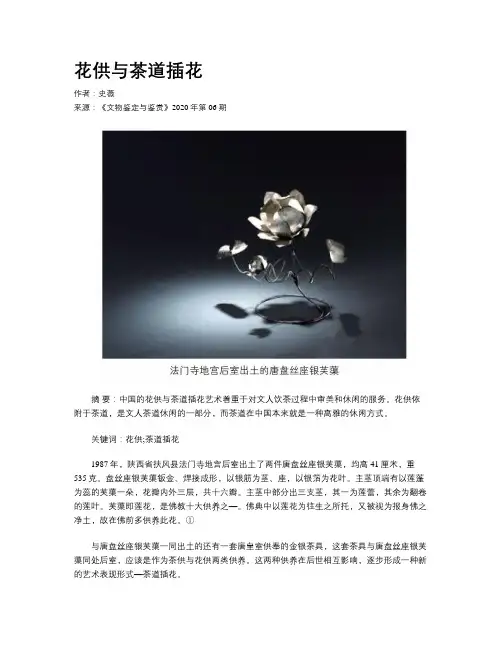

关键词:花供;茶道插花1987年,陕西省扶风县法门寺地宫后室出土了两件唐盘丝座银芙蕖,均高41厘米,重535克。

盘丝座银芙蕖钣金、焊接成形,以银筋为茎、座,以银箔为花叶。

主茎顶端有以莲蓬为蕊的芙蕖一朵,花瓣内外三层,共十六瓣。

主茎中部分出三支茎,其一为莲蕾,其余为翻卷的莲叶。

芙蕖即莲花,是佛教十大供养之—。

佛典中以莲花为往生之所托,又被视为报身佛之净土,故在佛前多供养此花。

①与唐盘丝座银芙蕖一同出土的还有一套唐皇室供奉的金银茶具,这套茶具与唐盘丝座银芙蕖同处后室,应该是作为茶供与花供两类供养。

这两种供养在后世相互影响,逐步形成一种新的艺术表现形式—茶道插花。

1 茶道插花的渊源关系“茶道”一词最早见于唐代诗人皎然诗句“熟知茶道全尔真,惟有丹丘得如此”中,即通过修习茶道可以保全真性,仙人丹丘子深谙其中奥妙。

因此,茶道就是以修行悟道为追求的饮茶艺术,包含茶艺、礼法、环境、修行四大要素,其目的是借助饮茶艺术来修炼身心、体悟大道、提升人生境界。

②简而言之,茶道就是饮茶修道。

插花是把花插在瓶、盘、盆等容器中,所插花材均不带根,只是植物体上的一部分。

插花不是随便乱插,要根据一定的构思来选材,遵循一定的创作法则,将思想和情感融入不同的花材与器具的造型变化中,以物立意,使人看后赏心悦目,获得精神上的美感和愉快。

我国在2000年前已有了原始的插花意念和雏形,它源于佛教的供花,始于南北朝,发展于唐宋,鼎盛于明代,并且受到文人推崇。

“点茶、挂画、插花、焚香”作为“文人四艺”广泛流行于文人雅集活動中。

茶道插花形成于明弘治、万历(1488—1595)年间。

古代文人为了陶冶情操、提升生活情趣,赋予了日常饮茶文化附加值,常用简单的容器插上少量的花枝点缀茶席。

唐青瓷荷叶盏、托这组荷叶盏、托,为唐代越窑烧制,系青瓷。

它由一盏一托组成。

盏呈五瓣莲花状,口敞侈,深腹,有圈足;盏托呈四片卷边荷叶状,托中心部下凹形成一定深度,正好与盏的下腹部套合;通体一色青釉,犹如一朵盛开的荷花。

荷,亦称莲。

《尔雅·释草》中说: “荷,芙渠……其实莲”。

在古乐府《江南》中亦有“江南可采莲,莲叶何田田”之说。

它夏季开花,为淡红色或白色,有单瓣和重瓣之分,可观赏,能作药;由根茎膨大形成的藕,是美食,也能入药,在文人墨客的笔下,说它“出污泥而不染”,常被看作是洁身自好的象征。

因此,仿荷作盏,用茶怡性,反映了古人的追求。

这件荷叶盏的造型端庄清丽,灵秀潇洒,有强烈的装饰美,给人以庄重中不失秀美之感,从而使该件青瓷茶盏更具文化品位和艺术价值。

相传,茶盏始于唐代,因它的下部衬有托子,所以又叫茶托子,即后来的盏托。

据李匡义《资暇集》载:盏托始于唐代宗宝应年间,成都府尹崔宁,生活十分讲究。

其女喜欢饮茶,但茶盏注入茶汤后,端茶时易烫手,深感不便。

一日,她灵机一动,把蜡烤软,做了一个大小与盏底相同的蜡环,放在碟子上,再将茶盏置于环内,如此端盏饮茶,既不烫手,又不会使茶盏倾倒。

后来,她让漆工按此做了个漆托,用它置盏饮茶。

其父崔宁见了,十分高兴,因它是用来托茶盏的,就将这种碟子称做“托”。

从此以后,逐渐流传开来,“人们愈新其制,以至百状焉”。

所以,茶学家一般认为,盏托始于唐代。

现今出土的众多古代茶具亦表明: 还没有出土过比唐代更早的茶具盏托,这也就从一个侧面为盏托的起始年代做了“注脚”。

∙2005-8-21 10:49∙回复∙∙西北回回马家军∙2楼白瓷茶杯,为唐代制品,现收藏于中国农业科学院茶叶研究所。

此杯造型为撇口直腹,釉色白中泛黄,胎体坚致。

装饰上,重视胎质釉色质地之美,不加任何纹饰,给人以简洁自然的美感。

唐代,我国南北方烧造的瓷器,出现了以青瓷和白瓷为代表的两大系统。

青瓷以越窑为代表,白瓷以邢窑、曲阳窑为代表。

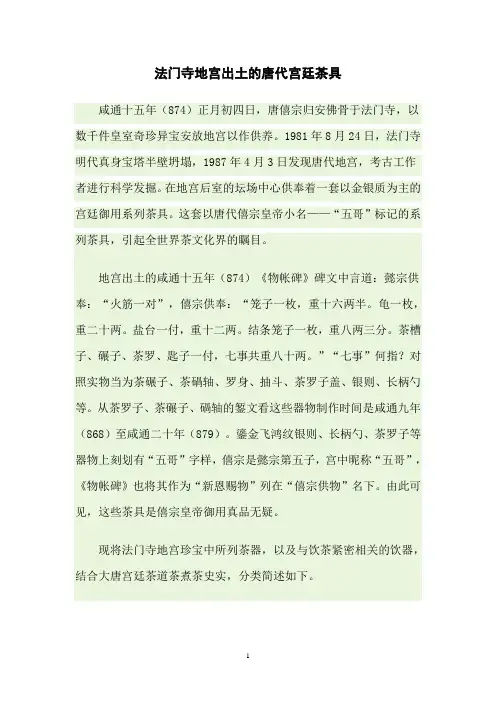

法门寺地宫出土的唐代宫廷茶具咸通十五年(874)正月初四日,唐僖宗归安佛骨于法门寺,以数千件皇室奇珍异宝安放地宫以作供养。

1981年8月24日,法门寺明代真身宝塔半壁坍塌,1987年4月3日发现唐代地宫,考古工作者进行科学发掘。

在地宫后室的坛场中心供奉着一套以金银质为主的宫廷御用系列茶具。

这套以唐代僖宗皇帝小名——“五哥”标记的系列茶具,引起全世界茶文化界的瞩目。

地宫出土的咸通十五年(874)《物帐碑》碑文中言道:懿宗供奉:“火筋一对”,僖宗供奉:“笼子一枚,重十六两半。

龟一枚,重二十两。

盐台一付,重十二两。

结条笼子一枚,重八两三分。

茶槽子、碾子、茶罗、匙子一付,七事共重八十两。

”“七事”何指?对照实物当为茶碾子、茶碢轴、罗身、抽斗、茶罗子盖、银则、长柄勺等。

从茶罗子、茶碾子、碢轴的錾文看这些器物制作时间是咸通九年(868)至咸通二十年(879)。

鎏金飞鸿纹银则、长柄勺、茶罗子等器物上刻划有“五哥”字样,僖宗是懿宗第五子,宫中昵称“五哥”,《物帐碑》也将其作为“新恩赐物”列在“僖宗供物”名下。

由此可见,这些茶具是僖宗皇帝御用真品无疑。

现将法门寺地宫珍宝中所列茶器,以及与饮茶紧密相关的饮器,结合大唐宫廷茶道茶煮茶史实,分类简述如下。

1、鎏金壶门座茶碾子通高7.1厘米,长27.4厘米,槽深3.4厘米,辖板长20.7厘米,宽3.0厘米,全重1168克。

通体呈长方形,由碾槽、辖板和槽座组成。

槽呈半月形尖底,与槽座焊接。

槽身两端为如意云头状,两侧各有一只飞雁及流云纹。

槽座嵌于槽身,座壁有镂空壶门,门之间饰天马流云纹。

茶碾子打开后,上置纯银锅轴,轴长21.6厘米,轴径8.9厘米。

轴刃有平行沟槽,轴杆圆形,中间粗两端细,其上錾刻“五哥”两字,表明此器为唐僖宗供奉。

轴孔四周錾团花,外饰流云纹,錾文上有“碣轴重一十三两(唐代重量单位)”,轴可来回转动。

茶碾子是碾茶器,在煮茶时,供碾碎饼茶之用。

2、鎏金仙人驾鹤纹壶门座茶罗子通高9.5厘米,罗身长13.4厘米,宽8.4厘米。

落日平台春风啜茗作者:黄茗园来源:《中国收藏》2014年第04期唐鎏金银笼子(法门寺地宫出土)盛放茶饼的器具。

唐代开启了茶的“品饮阶段”,人们对茶的饮用不再停留于粗放式的解渴和药饮的层面,而是追求更加艺术化的饮茶方式,专用的茶具由此产生,茶道也开始出现。

1987年4月,陕西扶风法门寺地宫出土了一套完整无损的茶具。

根据同时出土的《物账碑》记载:有“茶槽子、碾子、茶罗子、匙子一副七事,共八十两。

”结合实物分析表明“七事”指的是:茶碾,包括碾、轴;罗合,包括罗身、罗斗(合或盒)和罗盖;以及银则、长柄勺等。

从铭文看,这些茶器制作于唐咸通九年至十二年(868年至871年),又有“文思院造”字样。

而文思院,乃是专门制造金银犀玉巧工之物的宫廷手工工场,表明这些茶器是专门为宫廷制作的大唐宫廷茶器。

同时,在茶罗子、银则、长柄勺等器物上,还有器成后留下用硬物刻画的“五哥”字样。

据查,五哥是唐懿宗(860年至874年)李漼时,皇室及重臣对唐僖宗(874年至888年)李环小时的爱称,表明这些茶器为宫廷专用饮器,且《物账碑》将这些茶器列于唐僖宗所供奉的“新恩赐物”项,表明这些茶器是御用之物。

另外,法门寺地宫珍藏的茶器,并不止“七事”,还有盐台、笼子、茶碗、茶托等器,其中部分茶器,亦为唐懿宗御用之物。

这套宫廷茶具质地之贵,做工之精,造型之美,价值之高,堪称茶器中的国宝。

它们是大唐茶文化兴盛的综合体现,更是大唐宫廷茶道兴隆的集中表现。

饮茶之风盛于国朝唐朝以前,人们对茶的采摘、烘培、捣碾、煮饮乃至茶具并不十分讲究和重视,直到唐代茶叶的种植被广泛推广,据《茶经》记载,作为“南方之嘉木”的茶树早已在当时的8个道43个州生产种植,其面积遍布大半个中国。

而当时的饮茶之风极盛,《茶经》说:“滂时浸俗,盛于国朝,两都并荆俞间,以为比屋之饮。

”封演在《封氏闻见记》中也写道:“城市都开店铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

而茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额颇多。

法门寺地宫—璀璨夺目的金银器具【图文】当地宫的一道道石门被打开后,映入眼帘的是一个金碧辉煌的世界。

唐皇供奉的金银器带着历史的厚重,闪耀着奇异的光茫展现在人们面前。

地宫共出土唐咸通年间金银器具121件(组)。

其中,唐懿、僖二宗父子供养的金银器就达100余件。

这便印证了文献“穷天下之庄严,极人间之焕丽”的记载。

同时也反映了唐皇室在这些器物上赋予极为丰富的历史和佛教文化内涵,意在求得佛祖保佑唐王朝:“圣寿万春,圣枝万叶。

八荒来服,四海无波”的政治目的。

唐代宫廷系列茶具之典型器物---鎏金银碾槽及银碾轴多,等极高,新器型多,且成组配套,产地明确,制作年代详实,为研究唐代金银工艺的历史沿革、地理分布、艺术风格、作坊制度,以及揭示唐代政治史、经济史、思想史、科技史、美术史、社会生活史提供了丰富的实物资料和文字依据。

特别是对于唐代佛教和历史文化的研究提供了崭新的资料。

这批金银器包括:一、生活用具:出自“浙西”民间工匠之手的浴洗佛像的浴佛盒,来自宫廷作坊文思院的一整套系列金银茶具,唐皇帝后御用的食盒、香囊、碗、盘、碟等物,它们代表了唐代宫廷生活的方方面面,是唐皇室日常生活的真实写照。

更是唐代考古不可多得的珍品。

1、盒类①鎏金双凤衔绶带御前赐银方盒:盒体呈扁方形,盖身上下对称,以子母口扣合。

盖面中心为口衔绶带相对翱翔的双凤团花,角隅錾十字绶带花结纹样,盒底内外有同心圆旋削的痕迹。

圈足与盒身焊接而成。

底外壁竖錾“诸道盐铁转运等使臣李福进”,盖面墨书“随真身御前赐”6个字。

②鎏金双狮纹菱弧形圈足银盒:盒体呈菱弧状,上下对称,以子母口扣合。

盖面内以联珠组成一个菱形,与周边呈相斗的布局,内菱形中部錾两只腾跃的狮子,四周衬以莲与缠枝蔓草,内外菱形的角隅饰背分式西番莲纹样,腹壁上下均錾二方连续的莲叶蔓草,圈足饰一周简莲瓣。

盒底外壁竖錾4行33字:“进奉延庆节金花陆寸方合壹具重贰拾两江南西道都团练观察处置使臣李进”。

2、碟类①鎏金十字折枝花小银碟:钣金成型,纹饰涂金。

中国茶文化源远流长历史中国茶文化历史中国茶文化源远流长历史|中国茶文化历史茶的原产地在中国,对于中国人来说,茶是生活中不可或缺的饮用品,正如人们常说的“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”。

中华民族认识和利用茶叶的历史源远流长,据《神农本草经》载:“神农尝百草,日遇十二毒,得荼而解之。

”这里所说的“荼”是一种野生植物,具有解毒之药性。

如果说远古的神农氏尚属传说时代,对其记载不足作为凭信,那么到了多年前的汉代,茶作为饮料已进入人们的日常生活则是史实。

汉人王褒《童约》载:“烹荼净具,武阳买荼。

”据学者研究,“荼”即指茶,“烹荼”即烹茶,而且当时人们饮茶已有讲究。

《尔雅》:“今呼早采者为茶,晚取者为茗。

”足见汉代对茶在品质上已有所细分,可谓中国茶文化之滥觞。

魏晋南北朝时期,随着道教、佛教的兴盛,茶与宗教产生了联系。

茶温和幽香的特性引起人们的M18x。

在道家认为,茶就是助炼“内丹”、升清降浊、轻身换骨、修得长生不老之身的不好饮品;在佛家眼里,茶又就是清心寡欲、借此禅定入静的有效率之物。

这样,茶已经瓦解了做为纯粹饮料的物态形式,具备了明显的社会功能、文化功能等精神层面的内涵,茶文化已初见端倪。

对于文人而言,茶的先苦后甘的自然属性,正暗合了士阶层追求理想所走的人生道路,故而这一时期文人饮茶之风兴起,茶成为引发思维以助清兴的手段。

“竹林七贤”亦时不时地以茶代酒,以表清高。

同时,有关茶的诗歌也层出不穷,如杜育的《荈(chuǎn)赋》是专门歌咏茶事的诗赋,它完整地阐述了茶叶的种植生长、采摘时节、烹茶用水、茶具选择、饮茶功效等,奠定了中国古代早期茶文化的基础。

从诗赋中不难看出,这时已开唐宋茶道之先声。

唐代茶文化以求快速发展,陆羽《茶经》不仅对茶的起源、种类、特征、制法、烹调、茶具、饮茶风俗、名茶产地上作了全面阐释,更为重要的就是把儒、释、道诸家精华及诗人的气质和艺术思想扩散其中,缔造了中国茶道精神,打下了中国茶文化的理论基础。

职业技能鉴定国家题库茶艺师高级技师(国家职业资格一级)理论知识试卷一、单项选择题(第1~20题。

请选择一个正确答案,将相应字母填入括号内。

每题1分,共20分。

)1.人们从事茶叶生产的活动方式和产品的总和,即有关茶叶的栽培、制造、加工、保存、化学成分及疗效研究等,也包括品茶时所使用的茶叶、水、茶具,以及桌椅、茶室等看得见摸得着的物品和建筑物。

这一层面在茶文化内部结构上称为()。

A、制度文化B、物态文化C、心态文化D、物质文明2. “茶者,水之神;水者,茶之体。

非真水莫显其神,非精茶曷窥其体”此论述出自()。

A、陆羽《茶经》B、张源《茶录》C、田艺衡《煮泉小品》D、许次纾《茶疏》3. 一级茉莉花茶的外形条索以()为优。

A、细嫩紧结B、细紧皱缩C、紧卷D、肥厚紧实4.大叶种红茶因其茶多酚、咖啡碱等内含物较高,茶多酚氧化产物茶黄素、茶红素含量高且配比好,故汤色()。

A、红艳明亮B、红亮C、橙红明亮D、深红明亮5.()不属于白茶类。

A、白毫银针B、白牡丹C、贡眉D、君山银针6.以下()在玻璃杯冲泡法中,可选择上投法,以观赏茶叶似雪花飘落之景观。

A、西湖龙井B、南京雨花茶C、碧螺春D、庐山云雾7.通常感官判定茶叶水分的方法,当手抓一把茶叶并紧握手中时,感到刺手,有“沙沙”声,稍微用力,条索即断,用手指稍捻即成粉末,初步判定此茶的含水量在()左右。

A、7%B、5%C、10%D、12%8.内质审评又叫湿看,包括评定()、滋味、汤色、叶底四个方面。

A、气味B、茶香C、香气D、干香9.茶叶中的()绝大多数都具有杀菌消炎和收敛作用,它对大肠杆菌、葡萄球菌等的生长有抑制作用。

A、氨基酸B、多酚类化合物C、咖啡碱D、茶氨酸0.当顾客咨询您,推荐一款性温,暖胃的茶品,应推荐()为宜。

A、绿茶、B、白茶C、红茶D、花茶1.茶叶具有降低胆固醇、促进脂肪分解的特性与茶类有关,()被认为降脂效果较突出的茶类。

A、乌龙茶B、红茶C、绿茶D、黄茶12. 唐代茶艺的配乐配器,以()为宜。

法门寺法门寺位于陕西省扶风县北10公里的法门镇,东距西安120公里,西支宝鸡96公里。

1987年4月,法门寺地宫被发掘,出土了佛指舍利及一大批唐朝稀世珍宝,其中有121件璀璨夺目的金银器,17件玲珑玉润的琉璃器,16件已失传的“秘色瓷”器,还有700多件锦、绫、罗、纱、绢、绮等各类纺织品。

这批文物种类之繁、数量之多、质量之优、制作之精、等级之高、保存之完好,在国内外都是罕见的。

这一考古发现立刻在国内外引起巨大轰动,专家们指出:法门寺的的佛指舍利和文物出土是陕西继秦兵马俑坑之后的又一重大发现。

据专家考证,法门寺始建于北魏时期约公元499年前后,现寺内尚存的北魏千佛残碑就是立塔建寺后不久树立的。

当时称“阿育王寺”(或“无尤王寺”)。

隋朝时,改天下佛寺为道场,阿育王寺改为“成宝寺”。

唐朝是法门寺的全盛时期,它以皇家寺院的显赫地位,以七次开塔迎请佛骨的盛大活动,对唐朝佛教、政治产生了深远的影响。

武德二年(619年),秦王李世民在这里度僧80名入住法门寺,宝昌寺僧人惠业为法门寺第一任住持。

唐朝贞观年间,把阿育王塔改建为四级木塔。

唐代宗大历三年(786年)改称“护国真身宝塔”。

自贞观年间起,唐朝政府花费大量人力财力对法门寺进行扩建、重修工作,寺内殿堂楼阁越来越多,宝塔越来越宏丽,区域也越来越广,最后形成了有24个院落的宏大寺院。

寺内僧尼由周魏时的五百多人发展到五千多人,是“三辅”之地规模最大的寺院。

贞观五年(631年),唐太宗第一次开示佛骨。

佛指舍利的重现,掀起了一股崇佛热潮。

显庆四年(650年),宫廷主持佛事活动的僧人智悰、弘静向高宗建议再示法门寺佛骨,高宗敕准前往开示,并赐钱五千、绢五十匹以充供养,后又赐绢三千匹作为造佛像、修宝塔的资金。

佛指舍利再现人间时,道宣律师目睹手摸,他这样记述:“如小指初骨,长寸二分,内孔正方,外楞亦尔。

下平上圆,内外光净。

余内小指于孔中,恰受。

”这就是1987年4月在法门寺塔基地宫发掘的四枚舍利中的一枚。