行政诉讼法-原告被告的资格认定

- 格式:pptx

- 大小:704.05 KB

- 文档页数:24

题目(中文):论行政诉讼被告主体资格的认定标准(英文):Discuss the judging standards of defendants’ qualification in administrative litigation目录正文 (1)一、绪论 (1)二、我国现行行政诉讼被告资格的认定标准 (1)(一)必须是做出行政行为的主体 (2)(二)必须是有权主体 (2)(三)必须是能够承担责任的主体 (3)三、现行认定标准的局限性分析 (4)(一)行政主体理论自身的局限性 (4)(二)行政主体理论作为被告主体资格认定标准的局限性分析 (6)1.“行政主体”本质 (6)2.“行政主体”的本质为原告的诉讼增加了困难 (6)3.“行政主体”不利于对公民权利的保护和对行政机关的司法监督 (7)四、行政诉讼被告资格认定标准的重建 (7)(一)学界观点 (7)(二)行政公权力行为标准的内涵 (8)1.行政公权力要素 (8)2.名义要素 (8)3.行为要素 (9)(三)采用行政公权力行为标准的原因分析 (9)五、结语 (11)参考文献 (1)摘要在我国,行政诉讼被告主体资格的确定是以行政主体理论作为标准的,虽然行政主体理论是从国外移植的,但发展到今天,在我国已经只有其名而无其实,已经展现出许多缺陷,在行政诉讼中,这一理论也给司法审判带来了许多的困难,行政诉讼制度难以按照立法者的本意得以有效运行,行政相对人也的合法权益也难以得到及时有效的保护。

所以,对于现行的行政行政主体理论标准,我们需要结合我国行政诉讼的实践经验,对其作出合理变更,确立以方便行政诉讼为主要目的的行政诉讼被告资格认定标准。

关键词:行政诉讼被告;行政主体;行为主体;责任主体AbstractIn our country, the confirm of defendants’ qualification in administrative litigation is judged by administrative body theory. although the administrative body theory is transplanted from other country ,in today, it is already unworthy of the name. It have shown many weakness. In administrative litigation this theory also brow a lot of difficulties to judicial judgment . administrative litigation can’t work according to the original idea of the lawmaker . the interest of administrative counterpart is difficult to get protected in time. So, we need to do some change towards the working administrative body theory standard and combine our country’s practical experience. Establish a new judging standard of defendants’ qualification in administrative litigation that is intend to facilitate the administrative litigationKey words: Defendant of Administrative Litigation ; Administrative Body ; Adaptive Agent ; Subject of Liability一、绪论我国现行的《行政诉讼法》于1990年10月1日起施行,至今已有23年的历史,《行政诉讼法》的实施,规范了我国行政诉讼的一系列行为,有效的保护了公民、法人和其他组织的合法权益,不仅如此,它还在很大程度上推动了我国行政法制化的进程,使得行政机关的具体行政行为被纳入到司法审查的范围,行政机关的行政执法人员渐渐的树立依法行政意识,这大大有利于“依法行政“这一基本国策的落实,它标志着我国依法行政进入到了保护公民权利和监督行政权力的新阶段,在宪政道路上跨出了重要一步。

行政诉权与现代社会公民权利扩展相辅相成,作为行政诉讼的制度根基,原告身份的确定显然属于最核心的命题,而其中原告资格则是法律赋予的有权启动行政诉讼程序以实施法律救济行为的一种身份限制,也是取得原告法律地位的前提要件。

行政诉讼法律关系的形成,是基于原告诉权的行使,是司法权对行政首次判断权的司法审查。

[1]梳理行政诉讼实定法演变史,可以发现,我国行政诉讼原告的资格标准经历了多重变迁,直至2014年新修订《行政诉讼法》规定的“利害关系人”标准的出台。

多次变动和调整,体现着立法者价值观念潜移默化的转变,亦迎合了世界范围内行政诉讼原告资格整体上逐步扩张的趋势。

但是,由于缺乏相应理论支撑,“利害关系”属于一个并不确定的法律概念,如何对其进行清晰界定成为一个难点,令学界争论不休,更让司法机关无所适从,成为现实中“立案难”的重要症结。

2015年,为破解广为社会诟病的“立案难”问题,切实保障当事人行政诉权,国家从源头上将“立案审查制”改革为“立案登记制”,在肯定其积极导向意义的同时,也要客观地承认原告资格问题未有实质性的改观,因为原告资格不仅仅停留于诉讼程序启动的形式层面,也在行政诉请是否会得到实体支持之间建立了法律上的因果关联。

2017年8月,最高人民法院出台《关于进一步保护和规范当事人依法行使行政诉权的若干意见》,要求正确引导当事人依法行使诉权,规制虚假诉讼、无理缠诉等滥诉行为。

基于法学理论研究的实践品格,行政法学界应当对此做出务实性的响应。

而原告的主体资格问题无疑是研究的逻辑起点和核心,在诉权保护和滥诉防范的双重语境下,着眼于行政诉讼的制度功能,综合考量各种价值和各方利益,严格遵循诉讼制度的基本规律,多维度地明晰和确立“利害关系”之判断标准并以此作为南通大学学报窑社会科学版第34卷第5期双月刊2018年9月出版收稿日期:2018-05-15作者简介:曹伊清(1964-),女,浙江宁波人,同济大学法学院教授,博士生导师;崔小峰(1978-),男,江苏东台人,同济大学法学院博士研究生。

行政诉讼原告资格认定的“法律上的利害关系”标准作者:刘苏来源:《法制与社会》2011年第20期摘要行政诉讼原告资格是指符合法律规定的条件,根据法律的规定,能够向人民法院提起行政诉讼的资格。

根据《行政诉讼法》和相关司法解释,可以概括出行政诉讼原告资格认定的“法律上的利害关系”标准,即存在合法权益、合法权益属于原告以及合法权益可能受到被诉行为影响。

这一标准从一定程度上扩大了原告资格的范围,但它更多是出于处理行政争议的资源有限考虑的,也不尽科学。

当前我国应当顺应国际立法趋势,放宽起诉资格与建立公益诉讼制度。

关键词法律上的利害关系利益衡量公益诉讼作者简介:刘苏,南开大学。

中图分类号:D925 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2011)07-145-02一、案件引发的争议原告张锋与第三人陈金喜有债权债务关系。

陈金喜分两次向张锋借款共计人民币169000元,还款期限届满后,陈没有如期还款,张锋向法院起诉要求还款,法院判决陈金喜还款。

判决生效后,张锋申请执行,但陈金喜下落不明,无法执行。

陈金喜与妻子刘雯共同居住在南京市佛心桥21号204室,该房产权登记在刘雯名下,1998年4月11日刘雯去世后,陈金喜以刘雯名义将房屋卖给第三人张载禄并于2001年3月21日办理了过户手续,领取了房屋产权证。

张锋得知后认为,南京市房产管理局在办理产权过户时审查不严,错误发放产权证,影响了其债权实现,故以南京市房产管理局为被告,向南京市玄武区人民法院提起行政诉讼,要求撤销已经发放的产权证。

法院受理后,依照最高人民法院《关于执行若干问题的解释》第44条第1款第(二)项的规定,裁定驳回原告张锋的起诉。

豍二、行政诉讼原告主体资格的认定行政诉讼原告资格是指符合法律规定的条件,根据法律的规定,能够向人民法院提起行政诉讼的资格。

原告资格只是一种程序性的权利,享有原告资格的人,只要认为其合法权益受到具体行政行为的侵害即可提起行政诉讼,并不要求真正发生侵害其合法权益的事实;前者是程序性、形式性问题,后者是实质性问题,是需要在诉讼中解决的问题。

行政诉讼原告资格确认研究作者:冯会波刘振芳来源:《学理论·中》2013年第10期摘要:根据我国现行《行政诉讼法》的规定,判断原告资格的依据是原告须与被诉行政行为有法律上的利害关系,在理解和适用上有很大偏差。

现行《行政诉讼法》经过二十多年的司法实践,诸多缺陷已经显露出来,不利于推动行政法治建设和保护公民利益,应予进行修改,从这一问题入手,希冀对大家理解原告资格问题有所裨益。

关键词:行政诉讼;原告资格;利害关系;利益关系中图分类号:D913 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)29-0115-02一、行政诉讼与行政诉讼原告根据现行《行政诉讼法》第2条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。

据此行政诉讼是指公民、法人或其他组织认为行政机关和被授权组织的行政行为侵犯其合法权益而不服时,依法定程序向人民法院起诉,由人民法院依法受理,并在当事人及其他诉讼参与人的参与下,依法对行政行为的合法性进行审理并就相关争议做出裁决的一系列活动或制度[1]588。

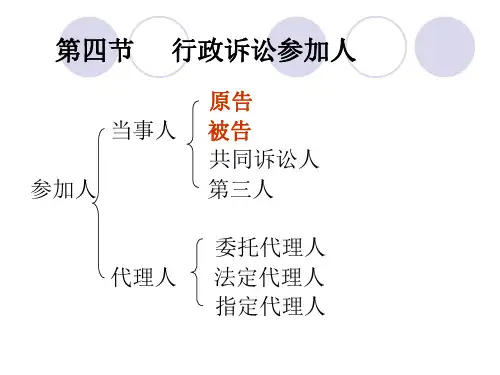

行政诉讼法律关系是根据行政诉讼法的设定和调整,人民法院与行政诉讼参与人、当事人、其他参加人、参与人之间以及行政诉讼当事人、其他参加人、参与人之间,未解决行政争议,在行政诉讼活动中所形成的,以诉讼权利和义务为内容的法律关系。

行政诉讼当事人,是指原告、被告和第三人,以行政诉讼法主体诉讼权利义务为内容的一种社会关系。

行政诉讼法律关系是以诉讼主体的权利和义务为内容的,无论是作为诉讼主导和指挥官的法院,还是诉讼当事人,它们进行起诉、受理、答辩、开庭、审理、裁判这些诉讼行为,以及期间各方的诉讼权利与诉讼义务展开,均为一种诉讼程序上的权利和义务,而诉讼行为与诉讼行政导致的后果是法院裁判中对实体权利的确定。

诉讼双方当事人在行政管理过程中的法律地位是不平等的,但是在诉讼过程中,它们的诉讼权利和义务是平等的,双方当事人都有权要求人民法院依法进行审批,以保护自己在行政法上的合法权益。

论行政诉讼原告资格作者:徐锐来源:《学理论·中》2013年第08期摘要:我国《行政诉讼法》规定原告为公民、法人或者其他组织,但是在实际操作中,对原告资格却仍难以确定。

通过对我国行政诉讼原告资格认定标准的相关规则及评析,可以分别从实体及程序规则方面对我国行政诉讼原告资格标准进行完善。

关键词:行政诉讼;原告资格;认定标准;构想中图分类号:D925 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)23-0121-02当前,对于行政诉讼原告资格的研究不仅是一个理论难题,更是在司法实践中遭遇困境,不仅使得行政相对人或者相关人的合法利益难以得到保障,而且,我国的法治建设也难以取得突破性进展。

大体而言,行政诉讼原告资格的设定会受一国行政诉讼的目的及政治、经济、法律、文化传统等诸多因素的制约。

在我国,虽然《行政诉讼法》对行政诉讼原告有明文规定,但是,在实际操作中,仅根据这些规定,是很难正确把握行政诉讼原告资格的认定标准的。

一、行政诉讼原告资格的概念(一)国外相关概念在国外,关于行政诉讼原告资格的研究比我国要更早,也更全面和深入。

针对其概念,《布莱克法律大辞典》作出了比较详尽地解释。

在该辞典中,明确指出行政诉讼原告资格就是在有关诉讼争议中,人们所享有的将该诉讼争议求助于法律程序并借此保护自己的合法利益不受损,此举目的在于确定该诉讼争议能否对提起诉讼的当事人产生某些有利影响,并据此使得争议当事人能够被确定为该案的正当原告。

换个角度来说,假如行政机关的行政行为对当事人产生了不利影响,但是这种影响还不足以达到动用法律来弥补和救济的话,就无法启动相关的法律程序。

因此,从上可以看出,并不是说只要行政机关做出了对提起诉讼之人利益有所侵害之事,提起诉讼的人就获得了法律上所认可的原告资格,只有达到了“足够的利益”标准才能使得起诉人获得行政诉讼原告资格。

从研究的资料来看,之所以设定原告诉讼资格,追根究底是为了防止人们滥用诉权,毕竟可以动用的公权力资源是有限的。

行政诉讼法15条摘要:一、引言二、行政诉讼法15条的内容概述1.原告资格2.起诉条件3.被告资格4.诉讼请求和证据5.诉讼程序6.判决和执行三、行政诉讼法15条的实用解析1.原告资格的认定2.起诉条件的具体要求3.被告资格的确定4.诉讼请求的撰写技巧5.证据的收集和提交6.诉讼程序的注意事项7.判决结果的影响因素四、结语正文:一、引言行政诉讼法是我国规范行政诉讼活动的一部重要法律,旨在保障公民、法人或其他组织的合法权益,维护行政机关依法行使职权。

本文将对行政诉讼法第15条进行简要解析,以帮助大家更好地理解和运用这部法律。

二、行政诉讼法15条的内容概述1.原告资格根据行政诉讼法第15条第一款规定,原告是指认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,请求法院判决撤销或者变更该行政行为的公民、法人或其他组织。

2.起诉条件根据行政诉讼法第15条第二款规定,起诉应符合以下条件:(1)原告与被诉行政行为具有利害关系;(2)起诉期限符合法律规定;(3)起诉状内容完整、明确;(4)依法应当提起行政诉讼。

3.被告资格根据行政诉讼法第15条第三款规定,被告是指被诉行政行为的作出机关。

在行政诉讼中,被告应当对原告的诉讼请求进行答辩,并提供相关证据。

4.诉讼请求和证据根据行政诉讼法第15条第四款规定,诉讼请求应当明确、具体,包括要求撤销或变更的具体行政行为、恢复原状、赔偿损失等。

同时,原告应当提交相关证据,证明被诉行政行为侵犯了其合法权益。

5.诉讼程序根据行政诉讼法第15条及后续条款规定,行政诉讼程序分为一审、二审和再审。

在诉讼过程中,原告和被告均享有陈述、举证、质证、辩论等权利。

6.判决和执行根据行政诉讼法第15条第八款规定,法院对行政案件作出判决后,当事人应按照判决内容履行。

如有逾期不履行的情况,对方当事人可以向法院申请强制执行。

三、行政诉讼法15条的实用解析1.原告资格的认定在提起行政诉讼时,首先要确认自己是否具备原告资格。

最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释2000年03月10日(1999年11月24日最高人民法院审判委员会第1088次会议通过)法释〔2000〕8号中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》已于1999年11月24日由最高人民法院审判委员会第1088次会议通过。

现予公布,自2000年3月10日起施行。

2000年3月8日为正确理解和适用《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称行政诉讼法),现结合行政审判工作实际,对执行行政诉讼法的若干问题作出如下解释:一、受案范围第一条公民、法人或者其他组织对具有国家行政职权的机关和组织及其工作人员的行政行为不服,依法提起诉讼的,属于人民法院行政诉讼的受案范围。

公民、法人或者其他组织对下列行为不服提起诉讼的,不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(一)行政诉讼法第十二条规定的行为;(二)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;(三)调解行为以及法律规定的仲裁行为;(四)不具有强制力的行政指导行为;(五)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;(六)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

第二条行政诉讼法第十二条第(一)项规定的国家行为,是指国务院、中央军事委员会、国防部、外交部等根据宪法和法律的授权,以国家的名义实施的有关国防和外交事务的行为,以及经宪法和法律授权的国家机关宣布紧急状态、实施戒严和总动员等行为。

第三条行政诉讼法第十二条第(二)项规定的“具有普遍约束力的决定、命令”,是指行政机关针对不特定对象发布的能反复适用的行政规范性文件。

第四条行政诉讼法第十二条第(三)项规定的“对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定”,是指行政机关作出的涉及该行政机关公务员权利义务的决定。

第五条行政诉讼法第十二条第(四)项规定的“法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为”中的“法律”,是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、通过的规范性文件。

关于行政诉讼原告资格认定标准的研究摘要:我国行政诉讼原告资格认定标准的发展经历了四个阶段:无标准阶段、法律规定标准阶段、合法权益标准阶段以及法律上的利害关系标准阶段。

现阶段所采取的”法律上的利害关系标准”由三个要素构成:利益、被诉行政行为及因果关系。

从历史性的角度考察,原告资格认定标准各构成要素之间的内在关系、内涵及外延并非是既定不变的,从权利保障的角度讲,它们会随着社会的变迁而不断丰富。

关键词:原告资格;认定标准;法律上的利害关系一、行政诉讼原告资格--概念、功能及与受案范围的关系(一)行政诉讼原告资格概念界定行政诉讼原告资格是行政诉讼中的关键问题之一。

它所解决的问题是究竟拥有何种利益的主体、与被诉行政行为具备何种关联才具备向法院提起行政诉讼的资格和能力。

西方权威法律书籍《布莱克法律大辞典》把原告资格定义为:某人在司法行政争端中所享有的将该争端诉诸司法程序的足够的利益。

其中心课题是确定司法争端对起诉人的影响是否充分,从而使起诉人成为本案诉讼的正当原告。

[1]该定义被大部分国家采纳,并经过本地化的改良。

如我国有学者认为,”行政诉讼的原告,是指认为行政主体及其工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益,而向人民法院提起诉讼的个人或者组织”。

[2]从起诉人的角度讲,它要回答的问题是,行政争端对于起诉人的影响是否达到一定程度,从而使得起诉人成为法律意义上的适格原告。

从法院角度讲,其作用是确定司法审查的界限与范围,即法院是否拥有对于某一项争端进行裁判的权力。

(二)行政诉讼原告资格设置的功能一个国家的原告资格制度,往往是利益博弈和价值衡量的结果,行政诉讼也不例外。

行政诉讼原告资格,其本质上来讲是平衡行政权与审判权、行政权与公民权之间关系的结果,其背后隐藏着权利保障、纠正违法行政行为、维护公共利益以及防止滥诉等多重价值。

行政诉讼原告资格的设置,其功能主要表现在以下几个方面:一是筛选功能。

从根源上讲,行政诉讼原告资格的设置,其本质目的是从牵涉的多重利益中,选择愿意保护的利益加以保护。

2024年法考知识点总结一、民法部分。

1. 总则编。

- 民事法律关系:主体(自然人、法人、非法人组织)的相关规定,如自然人的民事权利能力和民事行为能力的判断标准。

- 民事法律行为:有效的条件、无效、可撤销和效力待定行为的具体情形和法律后果。

- 代理:代理的类型(委托代理、法定代理等),无权代理和表见代理的构成要件与法律效果。

2. 物权编。

- 物权变动:不动产登记制度(登记的类型、效力等),动产交付的方式(简易交付、指示交付、占有改定)。

- 所有权:共有(按份共有和共同共有的区别、权利义务关系),建筑物区分所有权(专有权、共有权和成员权的内容)。

- 用益物权:土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权的设立、内容和流转规定。

- 担保物权:抵押权(不动产抵押、动产浮动抵押等的设立、效力、实现),质权(动产质权和权利质权的特殊规定),留置权的成立要件和行使限制。

3. 合同编。

- 合同的订立:要约与承诺的规则,格式条款的规制。

- 合同的效力:影响合同效力的因素,如违反法律法规强制性规定、违背公序良俗等情况。

- 合同的履行:双务合同中的抗辩权(同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权),情势变更原则的适用。

- 合同的变更和转让:债权转让和债务承担的条件与法律后果。

- 合同的解除:法定解除和约定解除的情形,解除权的行使和法律效果。

- 典型合同:买卖合同(标的物的风险转移、瑕疵担保责任等)、租赁合同(租赁期限、转租等规定)、借款合同(利息的规定等)等的特殊规则。

4. 人格权编。

- 人格权的种类:生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息保护等的内涵与保护方式。

- 人格权的限制与保护:新闻报道、舆论监督等与人格权保护的平衡。

5. 婚姻家庭编。

- 结婚:结婚的条件(实质条件和形式条件),无效婚姻和可撤销婚姻的情形与法律后果。

- 家庭关系:夫妻财产关系(法定财产制和约定财产制),父母子女关系(抚养、教育、赡养等义务)。

行政诉讼中被告主体证明材料一、行政诉讼中被告主体证明材料行政诉讼的被告是指该起诉指控侵犯其行政法上的合法权益和与之发生行政争议,而由人民法院通知应诉的行政主体。

就是说和当事人发生行政争议,当事人不服提起行政诉讼,参加诉讼并进行应诉的行政机关。

行政诉讼的被告必须是依法享有行政权力、代表国家和地方独立进行行政管理,并能对自己的行为独立承担责任、独立参加诉讼的组织。

具体的行政诉讼中被告主要有以下两类:第一类是行政机关。

行政机关包括:一是平时理解的行政机关,即各级人民政府及职能部门;二是由国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构及其职能部门,如开发区管委会;三是部分行政机关派出机构在特定情况下也可以单独作为被告,如公安派出所,在法律法规授权的范围内以自己的名义作出行政处罚的,可以成为行政法上的被告。

除上述行政机关外,还有一类是其他社会组织。

包括:1、村民委员会或者居民委员会,在法律、法规、规章的授权履行行政管理职责的范围,可以成为行政诉讼的被告;2、部分事业单位和社会团体,在法律、法规、规章授权内实施的,可以成为被告,比如高校、律师协会等行业协会等。

二、行政诉讼法原告主体资格的证明1、将当事人是否具有法律保护的权益,作为判断当事人是否具有原告主体资格的重要标准,与行政行为合法性审查原则也相互契合。

法院对行政行为合法性的评判,除了依据行政诉讼法等行政基本法,更要依据行政机关所主管的行政实体法;2、将当事人是否具有法律保护的权益,作为判断当事人是否具有原告主体资格的重要标准,与现行公益诉讼的立法和实践相一致。

行政诉讼的宗旨,体现了权利保护和权力监督的统一性。

适格原告的起诉,既在主观上维护自身合法权益,又在客观上维护法秩序,监督依法行政,有利于法治国家建设,从而体现出主观为自己,客观为他人的样态。

三、行政诉讼被告举证期限我国行政诉讼法规定,被告对作出的具体行政行为负有举证责任,应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。

论行政诉讼中原告资格的确认作者:胡世文来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2013年第08期摘要:行政诉讼中原告资格的确认一直是法学理论界和实务界争议较大的问题。

文章通过对行政诉讼原告资格涵义的考察、当前学界关于行政诉讼中原告资格争论的梳理认为,我国应该结合本国实际,逐渐放宽和统一行政诉讼的原告资格,由直接受害人诉讼向利害关系人诉讼和民众诉讼转变,由重视“私益诉讼”向“私益诉讼”与“公益诉讼”并重转变,切实保障个人和组织的诉讼权利。

关键词:行政诉讼法;原告资格;行政相对人;公益诉讼中图分类号:D925.3 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2013)08-0101-02行政诉讼原告资格的确认,直接影响着公民行政诉讼权和行政救济的实现,进而影响着公民合法权益的保护,所以合理确认行政诉讼的原告资格意义重大。

但正如施瓦茨所指出的那样:“行政诉讼中有关原告资格的规定是行政法中变化最快的方面。

”[1]因此,准确地探究行政诉讼原告资格的涵义以及学界中对原告资格的争论就显得非常必要。

一、行政诉讼中原告资格涵义对于行政诉讼原告资格的内涵,我国《行政诉讼法》等相关法律并没有加以明确界定。

但可以通过以下法律条款予以认定,例如,《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称行政诉讼法)第2条规定:“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。

”此外,最高人民法院关于《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释(以下简称若干解释)第12条规定:“与具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或者其他组织对该行为不服的,可以依法提起行政诉讼。

”除此之外,依据美国《布莱克法律大辞典》中针对原告资格的解释,原告资格意味着某人在司法争端中所享有的将该争端诉诸司法程序的足够的利益,其中心课题是确定司法争端对起诉人的影响是否充分,从而使起诉人成为本案的正当原告。

一、行政诉讼原告资格的条件“根据行政诉讼法的规定,原告必须与被诉行政行为之间具有法律上的利害关系,即需要承担该行政行为的法律后果或者合法权益受其影响的。

行政诉讼的原告包括行政行为的相对人,但并不限于行政相对人,只要是与行政行为有法律上直接利害关系的公民、法人或其他组织,对该行政行为不服的,均可作为原告。

”行政诉讼原告资格的条件二、行政诉讼基本原则行政诉讼的基本原则有:1、人民法院依法独立审判原则《行政诉讼法》第3条第1款的规定:“人民法院依法对行政案件独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

”行政诉讼法的上述规定,确立了人民法院对行政案件的依法独立行使审判权的原则。

这一规定,也是《宪法》第126条、《人民法院组织法》第4条有关规定在行政诉讼中的具体化,行政诉讼活动必须遵循。

2、以事实为根据,以法律为准绳《行政诉讼法》第4条规定:“人民法院审理行政案件,以事实为根据,以法律为准绳。

”这一原则要求人民法院在审理行政案件过程中,要查明案件事实真相,以法律为尺度,作出公正的裁判。

3、对行政行为合法性审查原则《行政诉讼法》第6条规定:“人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。

”由此确立人民法院通过行政审判对行政行为进行合法性审查的特有原则,简称合法性审查原则或司法审查原则。

合法性审查包括程序意义上的审查和实体意义上的审查两层涵义。

程序意义上的合法性审查,是指人民法院依法受理行政案件,有权对被诉行政行为是否合法进行审理并作出裁判。

实体意义上的审查,是指人民法院只对行政行为是否合法进行审查,一般不对行政行为是否合理进行审查。

就是说,这是一种有限的审查。

4、当事人法律地位平等原则《行政诉讼法》第7条规定:“当事人在行政诉讼中的法律地位平等。

”这一规定是法律面前人人平等的社会主义法制原则,在行政诉讼中的具体体现。

在行政诉讼的双方当事人中,一方是行政主体,它在行政管理活动中代表国家行使行政权力,处于管理者的主导地位;另一方是公民,法人或者其他组织,他们在行政管理活动中处于被管理者的地位。

第六章行政诉讼中的被告一、行政诉讼被告的概念与特征根据《行政诉讼法》第49条的规定,提起行政诉讼,应该“有明确的被告”。

行政诉讼的被告,是指它实施的行政行为被作为原告的个人或者组织指控侵犯其行政法上的合法权益,而由人民法院通知应诉的行政主体。

被告必须是行政主体。

行政诉讼的被告必须是依法享有行政权力、代表国家和地方独立进行行政管理,并能对自己的行为独立承担责任、独立参加行政诉讼的组织。

被告须为其行为引起行政争议的行政主体。

也就是说,被告必须是因自己做出的具体行政行为的合法性与行政相对人发生争议,被诉至法院并被法院通知应诉的行政主体。

二、对被告资格的具体认定(一)做出具体行政行为的行政机关是被告《行政诉讼法》第26条第1款规定,公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,作出行政行为的行政机关是被告。

①“作出”的含义不仅包括作为,也包括不作为行为。

②行政机关不仅包括原行政机关,也包括行政复议机关。

③做出行政行为的行政机关为被告的原则表明,确定被告标准之一是行政行为的真正行为者是被告。

(二)被法律、法规、规章授权的组织为被告修订前旧版《行政诉讼法》第25条第4款的规定,法律、法规授权的组织做出具体行政行为,做出被诉具体行政行为的组织是被告。

新修《行政诉讼法》第2条第2款规定“前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织做出的行政行为。

(三)委托关系中的被告由行政机关委托的组织作出的行政行为,委托的行政机关是被告。

《解释》Art21 在没有法律法规或规章规定的情况下,授权其内设机构、派出机构或其他组织行使行政职权的,应当视为委托。

(四)经复议案件中的被告1989年版《行政诉讼法》第25条第2款的规定,行政机关经过复议机关复议,复议机关维持原具体行政行为的,做出原具体行政行为的行政机关是被告;复议机关改版原具体行政行为的,复议机关是被告。

2014年修订后颁布的《行政诉讼法》第26条第2款规定,经复议的案件,复议机关决定维持原行政行为的,作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告;复议机关改变原行政行为的,复议机关是被告。

自考“行政法与行政诉讼法(一)”简答题1.简述行政处罚适用简易程序必须符合哪些条件?1)有法定依据;3)违法事实确凿;4)较小数额罚款或者警告的行政处罚;2)所谓较小数额的罚款,是指对公民处以50元以下,对法人或者其他组织处以1 000元以下的罚款;2。

简述行政征收的作用?1)行政征收是国家实现其管理职能,满足财政支出需要的保障;2)行政征收有利于国家进行宏观调控,具有管理经济并促进经济发展的功能;3)行政征收属于经济利益的再分配,有利于缩小贫富差别,公平负担,协调各种利益团体和各阶层的利益;3。

简述行政合同的特征?1)行政合同属于一种双方行政行为;2)行政合同的双方当事人中,至少有一方是行政主体;3)行政主体对于行政合同的履行、变更或解除享有优益权;4)行政合同的目的是实现特定的行政管理目标或者为了维护社会公共利益;5)行政合同双方当事人因履行行政合同发生的争议,受行政法调整,根据行政法的有关规则,通过行政法上的救济途径(如行政复议、行政诉讼等)予以解决。

4。

简述行政机关的特征?1)行使国家行政职权,管理国家行政事务;2)行政机关在组织体系实行领导--从属制;3)行政机关在决策体制上一般实行首长负责制;4)行政机关行使职能通常是主动的、经常的和不间断的;5)行政机关最经常、最直接、最广泛的与个人、组织打交道;5。

简述我国关于公务员辞退的法定情形。

1)不胜任现职工作,又不接受其他安排;2)公务员在年度考核中,其考核等次连续2年被确定为“不称职";3)旷工或无正当理由逾期不归连续超过15天,或者1年内累计超过30天;4)因单位调整、撤销、合并或缩减编制员额需要调整其工作,本人拒绝对其的合理安排;5)不履行公务员义务,不遵守公务员纪律,经多次教育仍无转变,又不宜给予开除处分;注意:公务员被辞退,可以根据国家有关规定享受待业保险。

6.简述行政诉讼起诉被受理的条件?1)有具体的诉讼请求和事实根据;4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖;2)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;3)有明确的被告;这一条要求,原告在提起诉讼时,必须具体清楚地向法院表明控告谁,即被诉行为是由哪个行政主体作出的。