食源性疾病主动监测系统监测结果分析

- 格式:docx

- 大小:14.88 KB

- 文档页数:2

食源性疾病监测问题分析及对策探讨【摘要】目的:讨论食源性疾病监测问题分析及对策探讨。

方法:选择2017年180例,2018年200例,2019年210例,2020年220例的食源性疾病检测的患者,找出在2017年到2018年中食源性疾病检测的问题找出,并在2019年,2020年实施针对性对策。

比较四年的食源性疾病病例以及生物标本检测,漏报率以及首次审核通过率的情况。

结果:四年的食源性疾病病例以及生物标本检测,漏报率以及首次审核通过率相比,差异较大(P<0.05)。

结论:在食源性疾病检测中会出现漏报,信息填写不完整,无生物标本信息等问题,使用针对性对策,可以减少漏报率,提高首次审核通过率,具有重要的价值。

关键词:食源性疾病监测;问题分析;对策随着人们经济水平的不断发展,人们对食品安全问题的关注逐渐增加,食源性疾病的发生率也逐渐增多[1]。

在我国,食源性疾病是指由于食品中存在致病因素导致人体发生感染性或者中毒性疾病[2]。

食源性疾病一般为急性肠胃炎,食物中毒等。

针对食源性疾病检测的问题实行合适的措施,可以减少漏报的情况[3]。

本文中选择2017年180例,2018年200例,2019年210例,2020年220例的食源性疾病检测的患者,具体报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选择2017年180例,2018年200例,2019年210例,2020年220例的食源性疾病检测的患者,其中在2017年:男,女分别为90例,90例,年龄/年龄均值为:20岁到72岁、(39.32±1.72)岁。

2018年:男,女分别为100例,100例,年龄/年龄均值为:21岁到73岁、(40.18±1.51)岁。

2019年:男,女分别为105例,105例,年龄/年龄均值为:22岁到70岁、(39.58±1.15)岁。

2020年:男,女分别为110例,110例,年龄/年龄均值为:20岁到71岁、(40.08±1.61)岁。

青云谱区食源性疾病监测结果分析近年来,随着人们生活水平的提高和生活方式的改变,食源性疾病成为了一个全球性的公共卫生问题。

为了保障公众的食品安全,各级卫生部门积极开展食源性疾病监测工作。

本文将针对青云谱区的食源性疾病监测结果进行分析和总结。

一、监测结果概况通过对青云谱区进行食源性疾病监测,共收集到疾病报告数96例。

其中,腹泻居多,占总报告数的68.8%。

其次是肠炎、病毒性肝炎等。

二、致病菌分析腹泻是一种常见的食源性疾病,其发病原因多种多样。

在青云谱区的监测结果中,细菌是导致腹泻的主要致病菌。

其中,沙门氏菌居多,占比为25.5%,其次是福门氏菌、副溶血性弧菌、大肠杆菌等。

另外,在食源性疾病中,病毒和寄生虫也是常见的致病菌。

病毒性肝炎是其中之一,其检出率较高,说明需加强对生鲜食品的监管和控制。

三、食品分析对于引起食源性疾病的食品,其监测必不可少。

通过对青云谱区出现食源性疾病的食品进行分析,绿色蔬菜和水产品是最主要的食品来源。

其中,绿色蔬菜可能的污染源包括化肥、农药等;水产品可能的污染源包括水质、渔具等。

因此,对这些食品的监管和控制尤为重要。

四、结论和建议结论:1. 细菌是导致青云谱区食源性疾病的主要致病菌,其中以沙门氏菌居多。

2. 绿色蔬菜和水产品是青云谱区食源性疾病的主要食品来源。

3. 病毒性肝炎的检出率较高,需要加强对生鲜食品的监管和控制。

建议:1. 提高供货商和食品加工企业的食品安全意识,加强食品安全培训和管理。

2. 严格控制污染源,对生产、加工、运输、销售环节进行全程监管。

3. 加强公共卫生和食品监管部门之间的信息互通和协作,共同维护公众的食品安全。

念欲霞 郑玲玲【摘要】食源性疾病的发病率居各类疾病总发病率的前列,是当前世界上最突出的卫生问题之一,福建医科大学附属协和医院在开展食源性疾病监测工作过程中虽取得了一定的成绩,但也存在病例迟报、漏报、信息不全等问题。

为此,医院通过加强监测工作流程管理,强化医务人员相关知识培训,实施食源性监测报告系统信息化改造,健康宣教等措施,使得医院能顺利完成食源性疾病监测任务,并取得了显著成效,为其他医院顺利开展食源性疾病监测管理工作提供新思路。

【关键词】食源性疾病;发病率;食品安全;监测;健康管理【中图分类号】R155; R197Surveillance of foodborne diseases: problems and solutionsNian Yuxia, Zheng Lingling. Department of Disease Prevention and Health Care, Affiliated Union Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350001, Fujian Province, ChinaCorresponding author: Nian Yuxia, Email: 464455699@【Abstract 】Foodborne disease is among the most common diseases and is one of the most prominent health concerns worldwide. Although the Union Hospital of Fujian Medical University has made certain achievements in the surveillance of foodborne diseases, there are still problems such as delayed and missed report or incomplete information record. Therefore, our hospital has taken a series of measures, including strengthening surveillance workflow management, training of medical staff on related knowledge, modification of foodborne disease reporting system, and health education, which have resulted in good outcomes in foodborne disease surveillance. These efforts also shed new light on the management of foodborne disease surveillance in other hospitals.【Key words 】Foodborne disease; Morbidity; Food safety; Surveillance; Health managementDOI :10.3969/j.issn.2095-7432.2021.01.021 作者单位:350001 福州,福建医科大学附属协和医院预防保健科 通信作者:念欲霞,Email: 464455699@食源性疾病监测问题分析及对策探讨 近年来,随着经济社会发展水平持续提升,全球食品安全问题带来的挑战日益突出,食源性疾病的发生率呈逐年上升趋势,即使在发达国家每年至少也有1/3的人患食源性疾病。

食源性疾病病例监测分析食源性疾病是指通过食物或饮用水传播的疾病,是一类非常常见的疾病。

食源性疾病可能由细菌、病毒、寄生虫和化学物质等多种因素引起,给人们的健康带来严重威胁。

为了预防和控制食源性疾病,监测分析食源性疾病病例是非常重要的。

本文将对食源性疾病病例监测分析进行深入探讨,以期加强对该领域的了解和控制。

一、食源性疾病病例监测的重要性食源性疾病监测是指在一定人群中对食源性疾病病例进行系统性的监测和分析,通过收集、整理和分析病例数据,及时发现食源性疾病的发生和流行趋势,评估食品卫生安全状况,指导采取相应的预防控制措施。

食源性疾病监测可以帮助卫生部门了解疾病的发展趋势,及时采取预防控制措施,减少疾病的传播和流行。

对食品生产企业进行监测,监督其生产过程,确保食品安全,从源头上保障食品安全。

食源性疾病病例监测分析的方法主要包括病例收集、数据分析和结果报告三个步骤。

要建立完善的食源性疾病监测体系,包括建立病例登记表、建立病例信息数据库等。

然后,对疫情数据进行分析,包括疫情发生的时间、地点、人群特征等,并结合实际情况,进行疾病流行规律的研究,找出疾病的传播途径和感染源。

要及时发布监测分析结果,以便相关部门和公众了解疫情动态和趋势,采取相应的控制措施。

食源性疾病病例监测分析面临着一些挑战。

由于食源性疾病的发病周期短,传播速度快,监测分析需要及时性和准确性。

食源性疾病的病例可能涉及到多个具体的食品,传播途径复杂,监测分析难度加大。

食源性疾病的病例可能分布在不同的地区和环境中,监测分析需要多部门协作,增加了工作难度。

食源性疾病的病例可能涉及多个人群,包括患者、隐性感染者和携带者,监测难度加大,需要进行综合分析。

近年来,全球范围内不断发生食源性疾病的疫情,给人们的生活和健康带来了相当大的威胁。

以美国为例,2018年,美国爆发了一起大规模的沙门氏菌食源性疾病疫情。

在这次疫情中,共有上千人感染沙门氏菌,其中多人死亡。

食源性疾病监测及报告制度食源性疾病是一种通过食物摄入引起的疾病,它会给社会公众的健康带来威胁。

为了确保人们在食用食物时可以得到充分的保护,各国纷纷建立了食源性疾病监测及报告制度。

该制度的实施旨在及时监测食物中的病原菌和有害物质,并追踪食源性疾病的发生和传播情况,从而有效保障公众的食品安全和健康。

一、监测体系食源性疾病监测体系由多个级别的监测网络组成,包括国家级、区域级和基层级。

国家级监测中心负责协调和指导全国范围的监测工作,区域级监测中心则负责监测和数据收集,基层级监测站点则负责采集样品和检测工作。

这样的监测体系可以实时掌握食源性疾病的发生情况,及时采取措施预防和应对疫情。

二、监测方法食源性疾病的监测方法主要包括监测样品的采集、实验室检测以及数据分析。

监测样品的采集应该注意食品的种类和来源,确保对潜在风险食品进行全面覆盖。

同时,采样过程中要遵守标准操作规程,保证样品的准确性和可靠性。

实验室检测是监测工作的核心环节,通过对样品中的有害物质和病原菌进行分析,可以及时判定食品是否安全。

最后,数据分析是监测结果的重要依据,通过对监测数据的整理、分析和归纳,可以发现食源性疾病的规律和趋势,为制定食品安全政策和措施提供科学依据。

三、报告机制食源性疾病的报告机制是广泛传播监测数据的重要手段,将监测结果及时准确地向社会公众公开。

一方面,监测机构应该定期发布监测数据和分析报告,向公众通报食品安全情况和风险点,提醒消费者加强食品安全意识。

另一方面,监测机构还应该与公共卫生部门建立紧密合作,及时报告食源性疾病的疫情,共同制定应对策略并公布给公众。

此外,监测结果还应该提供给食品企业作为提升自身食品安全管理的参考。

四、挑战与完善虽然食源性疾病监测及报告制度在食品安全保障中起到了重要的作用,但仍然面临一些挑战。

首先,监测的科技手段需要不断更新,以便更好地检测并追踪新型的病原菌和有害物质。

其次,在数据公开和共享方面,仍然存在一些障碍。

食源性疾病监测工作总结

近年来,食源性疾病越来越受到人们的关注,为了加强对食品安全的监管,我单位积极开展了食源性疾病监测工作。

经过一段时间的努力,取得了一定的成果。

现对此次监测工作进行总结如下。

一、监测范围扩大

在本次监测工作中,我们不仅关注了病原微生物的检测,还对食品中的化学污染物进行了全面的监测。

扩大了监测范围,确保了监测结果的全面性和准确性。

二、监测方法改进

针对监测方法的不足,我们及时进行改进。

引进了一些先进的检测设备,提高了监测的效率和准确度。

采用多种方法相结合的方式进行监测,确保了监测结果的准确性。

三、监测结果分析

通过对监测结果的分析,我们发现了一些食品安全隐患。

及时向相关部门报告了监测结果,提出了解决方案,并加强了对隐患食品的监管,有效保障了人民群众的食品安全。

四、专业人员培训

为了提高监测人员的专业素质,我们组织了相关的培训活动。

增强了监测人员对食品安全监测工作的认识,提高了他们的工作能力和水平。

五、宣传教育

通过举办宣传教育活动,我们提高了人们对食品安全的重视程度。

让人们了解到食源性疾病的危害性,增强了他们的食品安全意识,促进了食品安全监管工作的开展。

在今后的工作中,我们将继续加强对食源性疾病监测工作的认识,不断完善监测工作机制,提高监测结果的准确性和及时性,为人民群众的健康和安全保驾护航。

感谢各级领导和同事们对食源性疾病监测工作的支持和帮助,让我们一起努力,让食品更安全!。

食源性疾病监测报告系统简介食源性疾病是指通过食物或水源传播的疾病。

为了及时监测、预防和应对食源性疾病的暴发,食源性疾病监测报告系统应运而生。

该系统是一个基于互联网的信息管理系统,旨在收集、分析和报告与食源性疾病相关的数据,以便相关部门和研究人员能够做出及时的决策和干预措施。

功能数据采集食源性疾病监测报告系统通过多种渠道采集与食源性疾病相关的数据,包括但不限于以下内容:•疾病病例信息:系统可以收集病例的基本信息,例如患者的姓名、性别、年龄、联系方式等。

•就诊信息:系统可以记录患者的就诊时间、就诊医院、就诊科室以及就诊医生等信息。

•病情描述:系统允许患者或医生详细描述患者的病情,包括症状、病程等。

•食物消费信息:系统可以记录患者近期食用的食物种类、品牌、购买地点等信息。

•感染源信息:系统可以记录病例可能的感染源,如食品供应商、生产日期等。

数据分析食源性疾病监测报告系统具备强大的数据分析能力,可以对采集到的数据进行有效的分析,包括但不限于以下内容:•潜在疫情分析:通过对疾病病例和食物消费信息的统计分析,系统可以判断是否存在潜在的食源性疾病暴发情况,并提供相关报告。

•风险分析:系统可以根据感染源信息和疾病传播途径的了解,对不同食品供应商、品牌等进行风险评估,并提供预警和建议。

•趋势分析:通过长期的数据积累和分析,系统可以揭示食源性疾病的发展趋势和规律,为疾病预防和控制提供参考。

数据报告食源性疾病监测报告系统可以根据分析结果生成各类数据报告,包括但不限于以下内容:•疾病流行趋势报告:展示食源性疾病的近期发病情况、病例增长率等信息。

•高风险食品报告:列出被评估为高风险的食品供应商或品牌,并给出建议措施。

•潜在风险区域报告:通过对感染源信息的分析,标识出潜在的食源性疾病暴发区域,并提供相应的预警措施。

优势与应用食源性疾病监测报告系统具有以下优势和应用价值:•实时监控:通过数据采集和分析,系统可以实时监测食源性疾病的发展情况,及时预警和应对。

食源性疾病病例监测分析食源性疾病是指通过食物或饮用水摄入,由微生物、化学物质或其他有害物质引起的疾病。

食源性疾病对人类健康造成了严重威胁,因此对其进行监测和分析是非常重要的。

一、病例监测目前,针对食源性疾病的监测工作主要包括两个方面:疫情监测和病例监测。

疫情监测主要是通过对食品和饮用水的监测,以及对从业人员的健康状况进行抽查,及时了解食品安全情况,发现风险因素,采取相应的预防和控制措施。

在此过程中,关键是要及时发现问题,抓紧消除隐患,避免疫情的发生。

而病例监测主要是通过对发病人群进行调查,了解患病情况,分析病例的流行病学特征,确定流行病学曲线,揭示疫情传播规律。

对患者的病原体进行检测与鉴定,找出致病原因,为疾病的控制和防范提供依据。

二、病例分析在病例监测中,对疾病病例进行分析是非常重要的一环。

而针对食源性疾病的病例分析主要包括以下几个方面:1. 疫情时空分布特征:病例分布是否存在聚集现象,有无时空分布规律,发病高峰是否与某一饮食场所、食品有明显联系等;2. 发病人群特征:病例中的患者年龄、性别、职业、饮食习惯等特征,病例是否存在敏感人群或易感人群;3. 病原体分布特征:病例中的病原体种类与数量,有无特定的病原体与食品来源的相关性;4. 病例处理及处置情况:患者就诊情况、处理方式和效果,对疫情的控制和防范措施的评估;5. 病例的症状和临床表现:患者症状、病程及治疗情况,为疾病的诊断和治疗提供参考。

通过对病例的分析,可以对食源性疾病的流行情况有一个更清晰的了解,为食源性疾病的防控措施提供更有针对性的指导和依据。

1. 及时发现问题:通过对病例的分析,可以及时了解疫情的传播规律和风险因素,及时发现问题,采取有效的预防和控制措施,避免疫情的扩散和流行。

2. 提高疫情防控效能:通过对病例的分析,可以评估疫情防控措施的效果,及时调整和改进措施,提高疫情防控的效能。

3. 为食品安全提供依据:通过对病例的分析,可以找出食源性疾病的病原体和来源,为食品安全监管提供科学依据。

食源性疾病病例监测分析食源性疾病是指通过食物传播的疾病,主要包括食物中毒和食物感染两类。

食源性疾病对人体健康造成严重威胁,因此对于食源性疾病病例的监测分析十分重要。

食源性疾病病例的监测可以通过多种途径进行,包括医疗机构报告、食品安全监管部门监测、流行病学调查等。

通过及时收集和分析病例数据,可以发现和追踪食源性疾病的流行趋势,及时采取措施控制疫情的蔓延。

食源性疾病病例监测分析的主要内容包括以下几个方面。

首先是对食源性疾病病例的基本信息进行统计和分析,包括患病人数、年龄、性别、病程等。

通过这些数据可以对食源性疾病的流行情况有一个大致了解,并发现一些人群的易感特点。

其次是对食源性疾病的流行趋势进行分析。

通过对不同时间和地区的病例数据进行比较,可以发现疾病的季节性和地域性分布规律。

在夏季和冬季,食源性疾病的病例数往往会增加,而在人口稠密地区,疾病的传播速度也较快。

还可以对不同类型的食源性疾病进行分析。

食源性疾病主要包括细菌性、病毒性、寄生虫性和化学性等多种类型。

对于不同类型的疾病,其传播途径、致病机理和防控措施都有所差异。

通过分析不同类型疾病的发病情况和流行趋势,可以为制定相应的防控策略提供参考。

还可以对食源性疾病的病例数据与食品监测数据进行对比分析。

食源性疾病的主要原因是食品污染,因此食品监测是食源性疾病监测的重要手段之一。

通过对食源性疾病病例和食品监测数据的对比分析,可以发现食品安全监管的薄弱环节,为改进和加强食品安全监管提供依据。

食源性疾病病例监测分析是一个综合性的工作,需要收集、整理和分析大量的数据。

只有通过科学、系统的监测分析,才能及时发现和控制食源性疾病的流行,保障人民的健康和食品安全。

食源性疾病监测工作总结食源性疾病是指通过食物或饮水摄入引起的疾病,给人们的健康和生活带来了严重的威胁。

为了保障公众的食品安全,相应的监测工作显得尤为重要。

本文将对食源性疾病监测工作进行总结,并提出改进建议。

一、食源性疾病监测工作的重要性食源性疾病具有潜伏期短、传播速度快和后果严重等特点,对公众的健康构成了直接威胁。

只有通过及时监测食源性疾病,才能发现和控制潜在的风险,保护人们的生命安全和身体健康。

二、食源性疾病监测工作的现状当前,我国在食源性疾病监测工作方面取得了显著进展。

各级卫生监督机构和疾病预防控制中心密切合作,建立了完善的监测网络系统。

食品安全监管部门通过对食品生产、流通和消费环节的监督,确保食源性疾病监测的全面性和准确性。

三、食源性疾病监测工作的问题与挑战尽管在食源性疾病监测方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和挑战。

首先,监测手段和方法的落后限制了监测数据的准确性和实时性。

其次,监测覆盖面不足,监测范围狭窄,导致无法全面了解食源性疾病的传播情况和风险因素。

再次,监测人员的培训和专业素质需要进一步提高,以提高监测工作的效率和水平。

四、改进食源性疾病监测工作的建议为了进一步提高食源性疾病监测工作的质量和效率,我们提出以下几点建议:1.加强监测手段的创新。

探索和引入先进的监测技术和设备,提高监测数据的敏感性和实时性。

发展基于大数据和人工智能的监测系统,提高自动化程度,减少人为误差。

2.拓展监测范围和覆盖面。

加强对不同地区、不同类型食品的监测,全面评估食源性疾病的风险,并采取相应的防控措施。

与相关机构合作,共享监测数据和信息,形成合力。

3.加强监测人员的培训和素质提升。

组织相关培训和学习交流活动,提高监测人员的专业知识和操作技能。

加强与学术机构、科研院所的合作,引入专业人才参与监测工作。

4.加强食品安全宣传教育。

通过举办宣传活动、开展媒体宣传等方式,提高公众对食品安全的认知和重视程度,增强自我保护意识。

食源性疾病病例监测分析1. 引言1.1 背景介绍食源性疾病是指通过食物或饮用水摄入病原体或有毒物质而引起的疾病。

随着人们饮食结构的多样化和食品供应链的全球化,食源性疾病的监测与控制变得尤为重要。

食源性疾病不仅给个人健康带来威胁,也容易引发食品安全危机,对社会稳定和经济发展造成严重影响。

近年来,我国食源性疾病的病例报告逐渐增多,引起了广泛关注。

食源性疾病病例监测分析成为了健康领域的热点课题。

通过对疫情的监测和病例的分析,可以及早发现病原体传播途径、暴发规律及流行趋势,为及时制定预防控制策略提供重要依据。

在这种背景下,本文将着重探讨食源性疾病监测方法、病例分析和影响食源性疾病发生的因素,希望能够为食品安全管理和公共卫生政策制定提供参考。

通过对食源性疾病的监测与分析,我们可以更好地了解病情传播规律,有效预防和控制食源性疾病的发生,保障人民健康。

1.2 研究目的食源性疾病病例监测分析的研究目的是为了全面了解食源性疾病在人群中的发病情况,分析其流行规律和原因,从而为疾病防控提供科学依据。

具体目的包括:1. 分析不同食源性疾病在不同地区和人群中的发病情况,揭示其流行特点和变化趋势;2. 探究食源性疾病的病因和传播途径,寻找可能的风险因素并加以干预;3. 评估已有的食源性疾病监测方法的有效性和局限性,提出改进建议;4. 为制定更有效的预防措施和应对策略提供科学依据,最大限度地减少食源性疾病对人类健康的威胁。

通过对食源性疾病病例监测分析的研究目的的深入探讨和实践,可以不断提升国家食品安全水平,保障民众的身体健康。

1.3 研究意义食源性疾病是指通过食物或饮用水摄入病原体或其毒素而引起的疾病,是全球范围内的健康威胁。

研究食源性疾病的监测与分析具有重要意义。

通过监测和分析食源性疾病的病例,可以及时发现疾病爆发的趋势和规律,为制定预防措施提供科学依据。

了解食源性疾病的监测方法和病例分析可以帮助我们更好地认识疾病的传播途径和影响因素,有助于加强食品安全管理和监督。

01 Chapter

01 02

引发食源性疾病会对人体健康产生严重危害,导致恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状,严重时甚至危及生命。

食源性疾病的爆发往往与食品生产、加工、储存、运输等环节有关,因此对食品

产业的安全性和卫生水平提出更高的要求。

食源性疾病的流行趋势

02 Chapter

主动监测的概念和特点

概念特点

及时发现和控制食源性疾病

提高公众健康水平

促进食品安全监管

食源性疾病主动监测的重要性

国内外现状挑战

国内外食源性疾病主动监测的现状与挑战

03 Chapter

建立食源性疾病主动监测体系

建立食源性疾病监测网络

01

加强医疗机构与疾控机构合作

02

完善食源性疾病报告制度

03

加强食品生产经营许可管理

加强食品生产经营监管

实施食品生产经营过程监督

加强食品安全抽检和风险监测

提高公众食品安全意识

加强食品安全宣传教育

鼓励公众举报食品安全问题

开展食品安全文化建设

04 Chapter

食源性疾病主动监测的实践

监测点设置

定期或不定期采集食品样品,采用现代检测手段,如分子生物学、免疫学等,进行致病菌、毒素等检测。

样品采集与检测

信息收集与报告

食源性疾病主动监测的效果评估

03

02

01

食源性疾病主动监测的改进建议

提升技术手段

强化部门协作

扩大监测范围

加强宣传教育

05 Chapter

总结

展望未来发展方向和重点任务

06 Chapter

参考文献

参考文献1参考文献2参考文献3

THANKS。

食源性疾病监测报告系统食源性疾病是指通过食物或饮用水摄入病原微生物、毒素、化学物质等导致的疾病。

由于食品的流通范围日益扩大,食品安全问题备受关注。

建立食源性疾病监测报告系统,对于保障食品安全、预防食源性疾病具有重要意义。

一、系统架构。

食源性疾病监测报告系统主要包括数据采集、信息管理、监测预警和应急响应四大模块。

数据采集模块负责收集食源性疾病相关数据,包括疫情数据、食品检测数据、就诊数据等。

信息管理模块用于对采集的数据进行整理、存储和管理。

监测预警模块通过对数据进行分析,及时发现食源性疾病的异常情况,进行预警。

应急响应模块则是在发生食源性疾病疫情时,对相关信息进行快速响应和处理。

二、功能特点。

1. 数据采集,系统通过与各级医疗机构、食品安全监管部门等建立数据共享机制,实现对食源性疾病相关数据的全面采集。

2. 信息管理,系统采用信息化手段对数据进行管理,建立完整的食源性疾病数据库,为监测和预警提供数据支持。

3. 监测预警,系统通过对数据进行实时监测和分析,建立食源性疾病监测预警模型,及时发现疫情的蔓延趋势,提前预警。

4. 应急响应,系统在发生食源性疾病疫情时,能够迅速响应,及时发布疫情信息,指导相关部门进行紧急处置和防控工作。

三、应用价值。

1. 提高监测效率,系统实现了对食源性疾病数据的集中管理和实时监测,大大提高了监测效率。

2. 加强预警能力,系统通过建立监测预警模型,能够对食源性疾病的发生趋势进行准确预测,提前采取措施。

3. 快速响应应对,系统在疫情发生时,能够迅速响应,发布疫情信息,指导相关部门进行应急处置和防控工作。

四、总结。

食源性疾病监测报告系统的建立,对于加强食品安全监管、提高食源性疾病预防和控制水平具有重要意义。

希望相关部门能够加大对该系统的建设和应用力度,不断完善系统功能,提高监测预警能力,为保障人民健康和食品安全作出更大的贡献。

食源性疾病主动监测系统监测结果分析

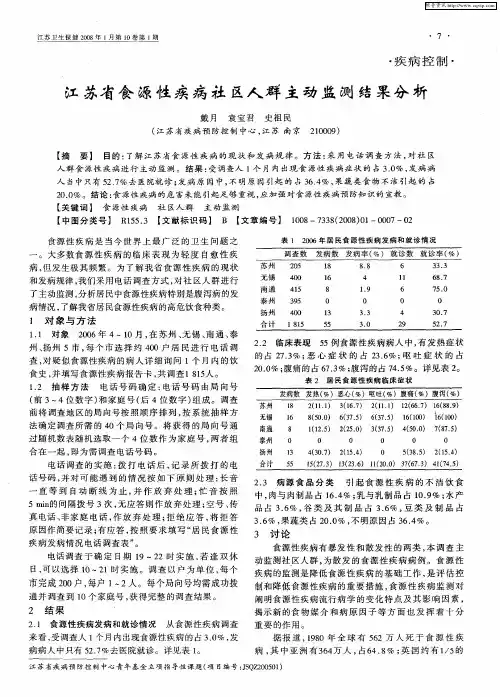

[摘要] 目的分析深圳市福田区2011-07/2012-06社区食源性疾病主动监测系统运行特征,评价监测结果,为改进监测方案、制定防控策略提供依据。

方法确定食源性疾病主动监测的病例定义,通过社区食源性疾病主动监测网络平台收集2011-07/2012-06监测资料,建立数据库,按人群、季节、月份、诊断类别、可疑食品、地址分布等因素进行分析。

结果2011-07/2012-06全区共报告食源性疾病2224 例,男女病例分别占总数的49.3%和50.7%,年龄以18~34 岁年龄组最多(49.4%),其次为35~59岁年龄组(33.1%),2011-10报告病例数最多,以细菌性食源性疾病为主(63.9%),报告的可疑食品最多的为肉与肉制品(36.0%)。

结论福田区食源性疾病主动监测网络平台2011-07/2012-06监测资料,与深圳市2006-2010年食物中毒报告情况基本一致。

该平台能较好的反映该区食源性疾病发生趋势,是获得食源性疾病暴发信息的重要途径之一。

食源性疾病是一类通过摄食进入人体内的各种致病因子所引起的、通常具有感染性质或中毒性质的一类疾病。

据WHO统计,发达国家每年约有三分之一的人感染食源性疾病,在发展中国家感染情况更为严重。

食源性疾病是公共卫生需要优先解决的问题之一。

WHO在全球沙门菌监测网(Global Salmonella Surveilance,GSS) 的基础上,建立了全球食源性感染性疾病网(Global foodborne infectious disease network,GFN)。

[1-5]虽然多数发达国家建立了食源性疾病的报告制度和监测系统,但并未涵盖所有的导致食源性疾病的病原体,多数发展中国家食源性疾病的监测系统尚未建立或未有效运转。

中国自2000 年起建立国家食源性致病菌的监测网,对食品中的沙门菌、肠出血性大肠杆菌O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和弯曲菌进行连续主动监测[6]。

2005 年中国疾病预防控制中心制定监测方案,并在全国23个省的85个监测点对暴发疫情、病原学、耐药性和流行因素进行监测[7]。

2010 年国家实施食品安全风险监测计划。

我国食源性疾病的统计数据主要源于法定报告、暴发调查、哨点监测、实验室监测及死亡证明等,有多种食源性疾病属于法定报告的传染病, 传统意义上的监测系统主要是被动监测[6]。

为改变被动监测方式为主动监测方式,提高监测的敏感性和质量,深圳市福田区从2011-05建立并启用了辖区食源性疾病主动监测网络体系为食源性疾病的评估、预警提供科学依据。

截至2011-06,辖区共有67家社区健康服务中心参与了该监测工作。

1 资料与方法

1.1.2 病例定义在社康中心就诊,符合下列条件之一为监测对象:①以腹泻为主诉,每日排便3次或以上,且大便性状有改变;或每日排便未达到3次,以呕吐为主要症状者;②医生的诊断为急性胃肠炎。

1.2 资料来源收集福田区各社区健康服务中心通过社康中心食源性疾病主动监测网络平台上报的2011-07/2012-06 食源性疾病监测数据。

1.3 资料分析用EpiData建立数据库,采用Spss11.0软件进行统计分析,按人群特征、月份、诊断类别、可疑食品、地址分布等进行归类统计、分析。

2 结果

2.1 人群特征2011-07/2012-06,全区共报告食源性疾病共2224 例,其中男性1097人,女性1127人;年龄以18~34 岁年龄组最多(49.4%)其次为35~59岁年龄组(3

3.1%),见表2。

3 讨论

食源性疾病主动监测系统运行结果表明:

报告病例性别差异无统计学意义,年龄分布以18~34岁组和35~59岁组为主,可能与这些人群外出就餐机会多,感染几率增加有关。

诊断类别以细菌性食源性疾病最多,月份主要集中在5-10月,这些特征与深圳市2006-2010年食物中毒报告结果基本一致,说明食源性疾病主动监测系统基本能反映该区食源性疾病的趋势。

食物中毒事件通常主要发生在夏秋季,以细菌性食物中毒为主,由于6-8月份气温较高,微生物容易生长繁殖;而且在此时期内,人体防御机能往往有所降低,易感性增高。

以往监测结果显示,发生食源性疾病以5-9月为多,而监测数据显示10-12月报告的病例增多,这与历年数据有所不同,分析原因可能是监测系统运行之初,各社康中心医生对监测方案不熟悉,对病例定义掌握尺度不足,在8-9月份辖区疾控中心对其加强督导、培训后,报告数量、质量明显提高;且2011-08/11,深圳市平均气温较累年平均值偏高,以上原因都导致了食源性疾病报告例数最多。

按报告单位所属街道来看,沙头街道报告病例数最多,分析原因有以下几点:①该街道辖区内城中村较多,这些区域食品卫生监管难度大,无证经营非常普遍, 从业人员大多数未进行健康体检及卫生知识培训, 食品加工储存不当、餐具消毒不彻底、生熟交叉污染等等问题都可导致食源性疾病多发。

②该街道辖区人口数特别是外来务工人员多,这些人群经常在价格便宜但无证或卫生条件差的摊档就餐;另外由于经济收入低、文化程度低,存在不良食品卫生习惯,家里的碗筷及厨房用具清洁不当,不使用冰箱,对有异味或变质食品处理方式等原因,导致该街道食源性疾病多发。

③该街道辖区内参与监测的社区健康服务中心最多且重视食源性疾病主动监测工作,报告率较高。

诊断率填报和可疑食物类别填报率普遍不高,可能是由于大部分患者在就诊前已自行用药;且社区健康服务中心医生每日门诊量大,在症状较轻、诊治方案明确的情况下不愿多花费时间详细询问可疑食品。

主动监测结果显示,深圳市福田区的食源性主动监测系统能就好的反映出该区食源性疾病的发生趋势。

虽然该区已建立了“食品污染物监测网”和“食源性疾病主动监测系统”,且从2004 年开始“突发公共卫生事件网络直报”[9],但“食品污染物监测网”只监测食品中污染因素,“食源性疾病主动监测系统”暂时只收集社区健康服务中心的食源性疾病数据,突发公共卫生事件网络直报是被动报告系统。

因此,食源性疾病主动监测系统尚不能全面地评估深该区食源性疾病的真实发病情况,必须在不断完善社区居民食源性疾病主动监测系统的同时,结合医院肠道门诊感染性腹泻监测、腹泻病人检测、中小学生腹泻缺课调查、药店黄连素及诺氟沙星等肠道抗生素销售量调查及食物中毒暴发事件网络报告[10]等方法综合监测,达到早期发现、及时预警的目的。