腹部手术术后胃排空障碍的诊断与治疗

- 格式:pdf

- 大小:178.82 KB

- 文档页数:2

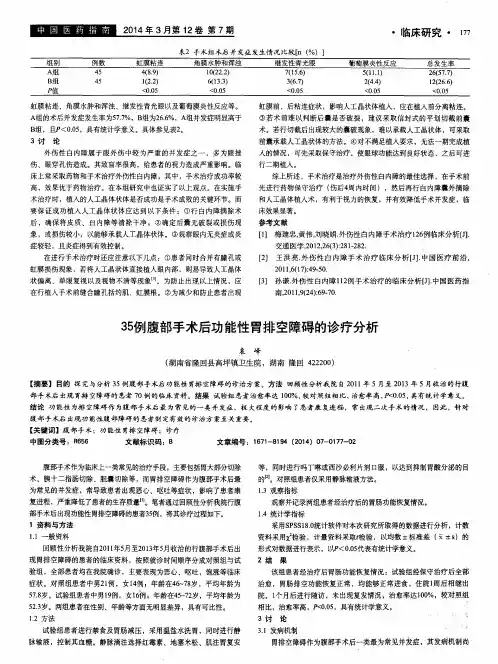

胃大部切除术后功能性排空障碍的诊治策略摘要目的:研究胃大部切除术后残胃功能性排空障碍的病理生理特点及临床转归特点,以期提高FDGE的诊治水平。

方法:收治行胃大部切除术患者200例,对其临床资料进行回顾性分析。

结果:200例中12例出现胃功能性排空障碍,发生率为6%,均发生于术后10~14天。

12例全部经非手术治疗于术后12~28天胃排空功能恢复,痊愈出院。

结论:胃大部切除术后功能性排空障碍的病因是多方面的。

消化道造影和胃镜检查是诊断本病的重要方法,也是鉴别机械性梗阻的重要手段。

采取非手术治疗均可治愈,辅助治疗有较好的疗效。

关键词胃切除术胃排空诊断治疗功能性胃排空障碍又称胃瘫,在临床上是各种腹部手术后常见的并发症,该病若不及时治疗,则导致病情加重,严重影响患者胃部手术预后情况及其生活质量,因此对于该并发症的及早确诊和治疗具有重要意义。

2000年3月~2010年6月收治行胃大部切除术患者200例,术后12例患者出现功能性胃排空障碍并发症,对其临床资料进行回顾性分析。

现总结报告如下。

资料与方法一般资料:2000年3月~2010年6月收治行胃大部切除术患者200例,择期手术患者163例,急诊手术患者37例,B-Ⅰ式吻合36例,B-Ⅱ式吻合136例。

其中十二指肠乳头囊肿患者4例,胃及十二指肠溃疡患者48例,胃癌患者148例。

其中男156例,女44例;年龄25~81岁,平均58.4岁。

术后200例患者共12例出现功能性胃排空障碍,发生率为6%,并发症发生时间均为术后10~14天,男7例,女5例;年龄31~79岁,平均59.3岁,十二指肠乳头囊肿患者1例,胃及十二指肠溃疡患者4例,胃癌患者7例。

B-Ⅰ式吻合3例,B-Ⅱ式吻合9例。

临床表现:患者术后在停胃减压、肠功能部分恢复后,给予半流质饮食时,出现嗳气、恶心、呕吐、反酸、上腹饱胀等临床症状。

重新置胃管减压上述症状缓解,引流量达600~3000ml/日,停止胃减压后6~8小时,上述临床症状重新出现。

腹腔手术,术后功能性胃排空障碍的病因分析及防治处理【中图分类号】r57 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)05-0772-01功能性胃排空障碍﹙fdge﹚,常继发于腹腔较大手术,如经腹贲门癌根治术,胃癌根治术、胰十二指肠切除术、十二指肠肿瘤切除术等,少数继发于腹腔其他手术。

不同手术后的发生率有较大差异。

但对其发病率的调查尚无确切报道。

1病因学研究发生fdge的病因和机制目前尚不十分明确。

但多数学者认为与下列因素有关。

1.1 手术操作因素;手术范围越广,胃肠道重建越复杂,术后发生fdge的可能性越大。

手术破坏了胃完整性及协调性,并切除了胃蠕动起搏点,减轻了胃排空能力,而复杂的胃肠道重建过程影响了胃肠电机械活动的协调,另外,如胰十二指肠切除术离断胃右动脉引起局部缺血也可能引起fdge的发生。

另一方面,腹腔非胃手术后的fdge的发生也时有报道,说明fdge的出现绝不只是一个单纯的胃动力问题,可能还与其他因素有关。

1.2神经因素;手术离断了迷走神经幽门支,胃近端张力性收缩和远端蠕动收缩均失去迷走神经调控,胃收缩动力减弱,降低了胃的储存和机械运动消化食物的能力,导致胃排空迟缓。

1.3基础疾病因素;病人的基础疾病情况是关系到术后是否发生胃功能性排空障碍的重要因素。

如病人营养不良、低蛋白血症、电解质紊乱,全身免疫力低下等情况,可以引起术后吻合口漏、吻合口水肿。

糖尿病也是引起胃功能性排空障碍的重要基础疾病之一。

一方面,糖尿病可导致支配内脏的植物神经病变及自主神经病变,使胃张力减弱、排空迟缓;另一方面,高血糖对胃动力有明显抑制作用,并且与其升高的程度呈正相关,幽门螺旋杆菌阳性的病人术后发生胃功能性排空障碍的可能性大大高于阴性病人,而且发生率与幽门螺旋杆菌感染的严重程度呈正相关。

1.4其他因素;术后胃功能性排空障碍一定程度上还与病人的精神因素、胃肠道重建的术式、术后感染、吻合技术、营养状况、酸碱及电解质紊乱等因素有关。

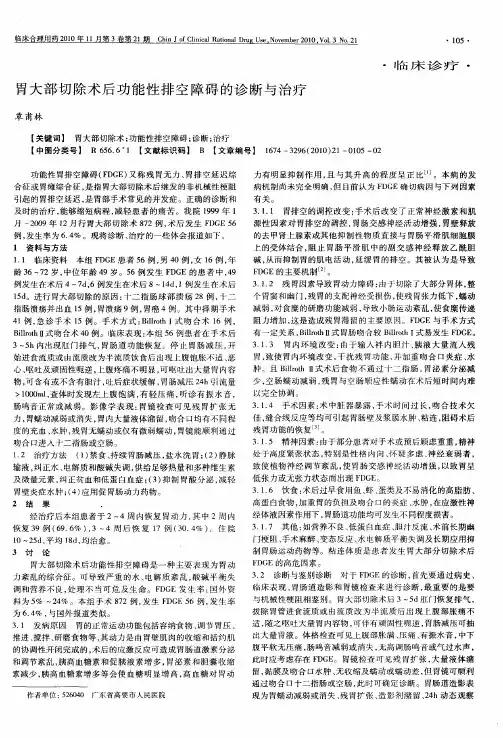

【重点词】胃手术后功能性功能性胃排空阻碍(functionaldelayedgastricemptyingFDGE )是指胃术后继发的非机械性阻塞,惹起的以胃排空阻碍为主要症状的胃动力杂乱综合征,亦称为胃瘫。

是胃术后相对少见的近期并发症,易误诊为符合口或输出袢的机械性阻塞,正确实时的诊治对防止盲目再手术、减少患者难过有重要意义。

本院自1998年1月至2003年12月胃手术224例,此中9例发生FDGE,发生率4.0%。

报导以下。

临床资料一般资料本组224例患者,胃良性疾病151例,胃恶性疾病73例。

实行毕Ⅰ式112例,毕Ⅱ式98例,胃空肠符合14例。

术后发生FDGE9例,此中男7例,女2例,年纪32~68岁。

此中毕Ⅰ式组发病2例、毕Ⅱ式组6例、胃空肠符合组1例。

临床表现2例患者术后第3~7时节,胃管内引流出的胃液>1000ml/d,夹闭胃管后即出现上腹饱胀、恶心、呕吐;4例于术后4~7d在拔出胃管、进流质饮食后1~2d出现上述症状;3例于术后第8~10天由流质改为半流质后出现上述症状。

查体主要发现上腹部有轻压痛,振水声阳性,肠鸣音稍弱或正常,无气过水声。

出现症状后9例患者均经30%泛影葡胺造影发现残胃无蠕动,造影剂未经过符合口;胃镜能顺利经过符合口进入十二指肠或空肠,胃镜检查符合口均有不一样程度的充血、水肿,残胃无蠕动或仅有轻微蠕动。

治疗及结果予禁食、禁饮,连续性胃肠减压,温生理盐水洗胃,3L袋全静脉营养液行支持疗法,增补分够的热量、蛋白质、维生素及微量元素,纠正负氮均衡,间断输血、血浆。

经胃镜置鼻饲营养管于空肠输出段或十二指肠远端进行肠内营养,每日滴入流质或瑞高(其为高代谢患者特意设计的肠内营养制剂),2例症状显然缓解,胃肠引流液显然减少,数往后胃功能恢复。

6例患者使用红霉素7d,此中4例成效显然,2例无效。

3例使用胃复安7d,10mg/d,静脉推注2~3次,胃排空功能恢复。

4例患者应用西沙比利,均未见显然成效。

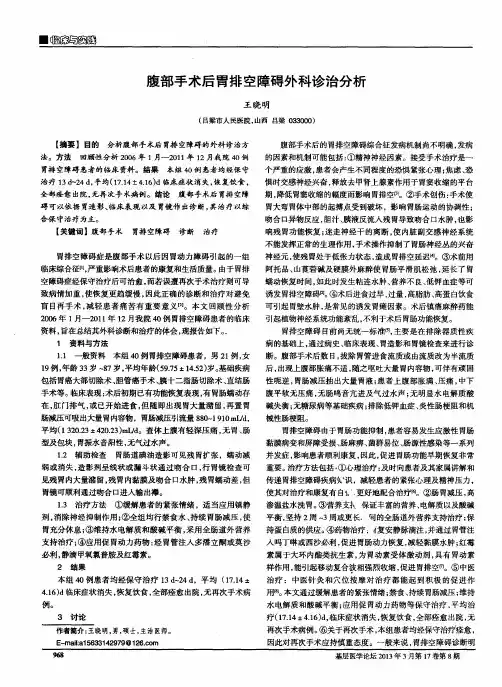

腹部外科手术后胃排空障碍的诊疗医学论文【论文关键词】腹部外科手术后;胃排空障碍;综合治疗【论文摘要】目的探讨腹部外科手术后胃排空障碍的诊疗方法。

方法本院自1997年5月至2007年5月共收治20例腹部外科手术后胃排空障碍的患者,其中15例行禁食、胃肠减压、肠外营养支持(TPN),使用促进胃肠动力药物等方法,保守治疗,5例患者保守治疗2周后症状无明显改善,积极性行剖腹探查,松解粘连,空肠造瘘等治疗。

结果 15例保守治疗及5例手术治疗的患者均功能性胃排空障碍症状消失,随访半年,无胃排空症状复发。

结论对腹部手术后出现胃肠排空功能障碍的患者予以积极综合治疗,效果好,能促进患者胃肠排空功能障碍的恢复,提高其生活质量。

? 本文由中国论文范文收集整理。

功能性胃排空障碍(Functional delayedgastricemptyingFDGE)是胃肠道腹部外科手术后比较常见的并发症之一,对这种并发症的正确诊疗,有利于患者的康复,缩短术后住院时间,提高其生活质量。

现对本院治疗腹部外科手术后胃排空障碍的经验与方法予以总结。

1 资料与方法1.1 一般资料 1997年7月至2007年7月期间本院收治20例腹部外科手术后出现胃排空障碍的患者,其中门脉高压术后2例,贲门部癌手术后3例,胃窦癌6例,胃溃疡3例,十二指肠溃疡1例,十二指肠外伤2例,胰头癌3例。

手术方法包括脾切除术加贲门周围血管离断术、近端胃大部切除术加幽门成型术、远端胃癌根治术、毕II式吻合术、毕I式吻合术、胃穿孔单纯修补术、十二指肠溃疡行单纯修补术、十二指肠外伤行剖腹探查粘连松解术,胰头十二指肠联合切除术。

术后情况:患者术后3~7 d均出现肛门排气,胃管引流量大致在300 ml以下,拔除胃管后进食流质或者半流质2~3 d后出现上腹部饱胀、呃逆甚至呕吐含胆汁胃液,患者无腹痛。

查体见上腹部膨隆或者平坦,无明显压痛反跳疼,听诊肠鸣音。

76%泛影葡胺溶液稍作稀释后,口服行上消化道造影,可见胃无张力,蠕动波减少甚或消失,吻合口通过欠佳或者缓慢。

一、概述术后胃排空障碍(Gastrointestinal dysmotility,GID)是指术后患者胃排空功能减退,表现为胃排空延迟或排空障碍,是腹部手术后常见的并发症之一。

胃排空障碍不仅影响患者的营养摄入,还可能导致水电解质紊乱、营养不良、感染等严重后果。

因此,对术后胃排空障碍的护理至关重要。

二、护理措施1. 心理护理(1)关注患者的心理状态,了解其焦虑、恐惧等负面情绪,给予心理支持和鼓励。

(2)向患者讲解术后胃排空障碍的成因、治疗方法和预后,增强患者战胜疾病的信心。

(3)保持良好的沟通,耐心解答患者疑问,消除患者对疾病的误解。

2. 营养支持(1)根据患者病情和营养需求,制定合理的饮食计划,逐渐过渡到正常饮食。

(2)采用肠内营养,如鼻饲或胃造口营养,保证患者营养需求。

(3)监测患者体重、血红蛋白等指标,评估营养状况,及时调整营养方案。

3. 胃肠减压(1)保持有效的胃肠减压,观察引流液的量、性质、颜色,及时调整减压力度。

(2)定期冲洗胃管,保持胃管通畅,预防堵塞。

(3)指导患者进行腹部按摩,促进胃肠蠕动,减轻胃胀、胃痛等症状。

4. 促进胃肠蠕动(1)指导患者进行腹部环形按摩,促进胃肠蠕动。

(2)根据医嘱,给予促胃肠动力药物,如胃复安、莫沙必利等。

(3)中医治疗:采用针灸、推拿等方法,调节胃肠功能,促进胃肠蠕动。

5. 水电解质及酸碱平衡(1)定期监测患者血电解质、尿电解质等指标,及时发现并纠正水电解质紊乱。

(2)根据医嘱,给予补液、补钾等治疗,维持水电解质及酸碱平衡。

(3)指导患者多饮水,保持尿量充足,预防尿路感染。

6. 预防感染(1)保持病房清洁,定期消毒,预防交叉感染。

(2)观察患者体温、白细胞等指标,及时发现并处理感染。

(3)指导患者注意个人卫生,预防呼吸道感染。

7. 康复指导(1)指导患者进行适量活动,如散步、慢跑等,促进胃肠蠕动。

(2)鼓励患者进行呼吸训练,提高肺功能。

(3)指导患者进行康复训练,如腰背肌锻炼、盆底肌锻炼等,预防术后并发症。