不同生境条件下植物叶片的表型可塑性

- 格式:pdf

- 大小:411.33 KB

- 文档页数:9

植物表型可塑性研究中的变化驱动机制研究植物表型可塑性是指植物在同一种环境下,出现不同的表型特征的现象。

这种现象通常是由环境压力和内部基因表达的相互作用引起的。

随着对植物表型可塑性的研究不断深入,人们对其变化驱动机制有了更为深入的认识。

一、环境因素对植物表型可塑性的影响环境因素是影响植物表型可塑性的最重要因素之一。

植物在不同的环境中,会表现出不同的表型特征。

例如,在干旱的环境中,植物的根系、叶片和茎干会更加发达,以应对干旱的挑战。

而在富含营养的土壤中,植物的叶片和茎干会更加丰富,以支持它们更好地生长和繁殖。

此外,环境因素还可以影响植物的生长周期和生化反应。

例如,如果植物暴露在高温环境中,它们的生长周期可能会缩短,并且开始产生更多的热激素来防止叶片的脱水。

二、基因表达对植物表型可塑性的影响基因表达是植物表型可塑性中至关重要的因素之一。

基因表达是通过激活和抑制基因来控制植物生长和发育的过程。

在不同的环境中,植物的基因表达可能会出现不同的变化,从而导致不同的表型特征。

例如,当植物暴露在高温环境中时,它们的基因表达可能会出现变化,并且开始产生更多的热激素来应对高温环境。

同样,在干旱的环境中,植物的基因表达也会出现变化,以应对干旱的挑战。

三、蛋白质修饰对植物表型可塑性的影响蛋白质修饰也是影响植物表型可塑性的重要因素之一。

蛋白质修饰是指在蛋白质上添加或去除不同的分子,以改变蛋白质的性质和功能。

这些修饰可以直接或间接地影响植物的表型特征。

例如,当植物暴露在高温环境中时,它们的蛋白质可能会发生磷酸化或甲基化等修饰,以改变它们的结构和功能。

这些修饰可以帮助植物应对高温环境,并在不同的表型特征中发挥作用。

总的来说,植物表型可塑性是一个非常复杂的现象,受许多因素的影响。

随着对植物表型可塑性的研究不断深入,我们越来越能够理解其变化驱动机制,并在实践中应用这些知识,以帮助我们更好地保护我们周围的生态环境。

植物中的可塑性表现及其生态与进化意义在自然界中,生物不断地面对着外界环境的变化。

植物作为自然界的一部分,同样需要适应不断变化的环境。

为了应对外界环境的变化,植物具备了很强的可塑性表现。

可塑性表现是指生物在同一基因型的情况下,对于不同的环境条件展现出不同的表现形式。

植物通过可塑性表现,能够更好地适应环境,提高生存竞争力。

本文将从植物可塑性表现的类型、生态与进化意义等方向进行探讨。

一、植物可塑性表现的类型1、形态可塑性形态可塑性是指植物在不同的环境条件下,对生长过程中的形态结构进行了适当的调整。

如光照强度、温度、土壤水分、营养条件等因素的变化,都会对植物的形态结构产生影响。

例如,光照量不足时,植物会增加叶面积,以便获取更多的阳光;营养缺乏时,植物会增加根系的生长范围,以便吸收更多的养分。

形态可塑性能让植物在不同环境下获得更高的生存竞争力。

2、生理可塑性生理可塑性指植物能够在环境变化时自主地调节生理代谢过程,以便更好地适应环境。

例如,一些植物在干旱情况下能够自我调节水分平衡,降低水分消耗;在寒冷环境下,一些植物能够自我调节代谢率,降低能量消耗。

这些生理可塑性表现都是植物适应环境之所以能够成功的关键。

二、植物可塑性表现的生态意义1、提高植物竞争力在生态环境下,植物之间存在着激烈的竞争。

植物可塑性表现能够使植物在竞争中更好地适应环境,从而提高生存竞争力。

例如,在光照不足的环境下,植物能够增加叶面积,以便更好地进行光合作用;在干旱条件下,植物能够增加根系生长,吸收更多的水分和养分。

这些自我调整的表现能够使植物在竞争中获得更大的优势。

2、提高生态系统稳定性在生态系统中,植物所扮演的角色远大于看似分散的单个植物。

在植物可塑性表现的作用下,整个生态系统能够更好地适应环境变化,从而提高了生态系统的稳定性。

例如,植物对于光照强度的调整,能够使整个生态系统中的物种在光照不足或光照强度过强的环境中生存下来,维持了生态系统的平衡。

不同生活环境下不同植物叶片的适应性的形态结构特点植物学实验学生;单雪玲指导教师;生命科学学院2014级生物科学专业摘要;本文应用显微观察法、绘图分析法、从整体到局部、从外形到解剖等不同的方法对不同种植物叶片进行观察,来准确了解植物叶片对不同环境所形成的适应性的结构特点。

观察结果发现;水生植物-睡莲[Nymphaea tetragona Georgi]为了适应水下氧气不足的环境,它的栅栏组织具有发达的气腔,既通气组织,保证氧气的供应,同时也起漂浮作用;旱生植物-马尾松[Pinus massoniana Lamb]为了减少水分的散失叶片呈现出针叶状,其特化出强烈木质化的细胞壁,外面覆盖较厚的角质膜,内部具有发达的维管维织,以保证水分和养料的供应;阴生植物-秋海棠[Begonia semperflorens Litchi chinensis Sonn]叶片薄,横切面均为异面叶,气孔集中于下表皮,下陷气孔特大,通气组织发达;阳生植物-水稻[Oryza sative L]叶肉组织中没有栅栏组织和海绵组织的分化,细胞比较均一,每个细胞向内凹陷呈较深的波浪状,叶肉细胞中均含叶绿体,为利用阳光做足了准备。

关键词;不同环境不同植物叶片适应性的结构特点1前言本文为了让初学者更详细的了解不同生活环境下植物叶片所特化出的形态结构及其特点,目前通过查阅文件以及实地观察初步总结出植物叶片的适应性特点,可能成为初学者的学习向导,志在培养初学者的学习兴趣以及提高他们的动手能力和实践考察能力。

2材料与方法实验材料是;水生植物-睡莲、旱生植物-马尾松、阴生植物-秋海棠和阳生植物-水稻的叶片横切的永久性裝片;仪器为光学显微镜;实验方法为显微观察法、绘图分析法、从整体到局部、从外形到解剖,通过认真观察来发现植物叶片的适应性特点。

3 结果与分析3.1 水生植物-睡莲;多年生水生花卉,根状茎,粗短。

具有细长叶柄,浮于水面低质或近革质,近圆形或卵状椭圆形,直径6-11厘米,全缘,无毛,所占面积大,易于浮于水面。

进化发展中的表型可塑性与环境适应进化是自然界中所有生物的基本原则之一,它代表了物种在适应环境变化中的演化过程。

在进化的过程中,生物面临着不断变化的环境压力,为了生存和繁衍,生物会通过表型可塑性来适应新环境。

表型可塑性是指个体在相同基因型的情况下,其表现出的形态、生理和行为特征可以受到环境的影响而发生改变。

这种可塑性使得生物能够适应不同的生态环境,并在进化过程中获得更好的生存机会。

在自然界中存在着丰富的表型可塑性的例子。

例如,植物的生长形态可以受到阳光、温度、土壤湿度等环境因素的影响而改变。

同一个植物种类,如果生长在阳光充足的环境中,其枝条会伸长,叶片会变大,以接收更多的光能进行光合作用。

而如果生长在阴暗的环境中,植物会通过枝条生长缓慢、叶片变小等方式来适应。

这种表型可塑性使得植物能够充分利用环境资源,提高其生存能力。

动物领域也存在着表型可塑性的现象。

例如,某些昆虫的颜色可以根据环境的色彩发生改变。

比如,螳螂、蝉等昆虫有机会改变它们的外观颜色,以融入周围环境,抵御捕食者的袭击。

这种表型可塑性使得昆虫能够更好地隐藏自己,提高其存活率。

除了形态特征外,生物的生理和行为特征也可以受到环境的影响而发生改变。

例如,同一种鸟类在不同的环境中可能会有不同的食物获取方式和繁殖策略。

适应不同环境所需的行为和生理特征的变化可以提高生物的存活和繁衍能力。

表型可塑性在进化过程中起到了重要的作用。

当环境改变时,生物的表型可塑性会使得一部分个体能够迅速适应环境压力,增加其生存机会。

随着时间的推移,这些适应性的特征会在种群中逐渐积累并得到遗传,成为物种的共有特征。

这就是表型可塑性通过环境适应而促进种群进化的机制。

然而,表型可塑性并非解决所有环境问题的万灵药。

在某些情况下,环境变化可能发生得太快,使得生物无法及时适应。

此外,表型可塑性还可能受到基因限制的影响。

一些表型特征可能会受到基因底子的限制,无法在短时间内发生明显的变化。

这时,物种可能需要依靠基因突变和基因漂变等机制来实现进化。

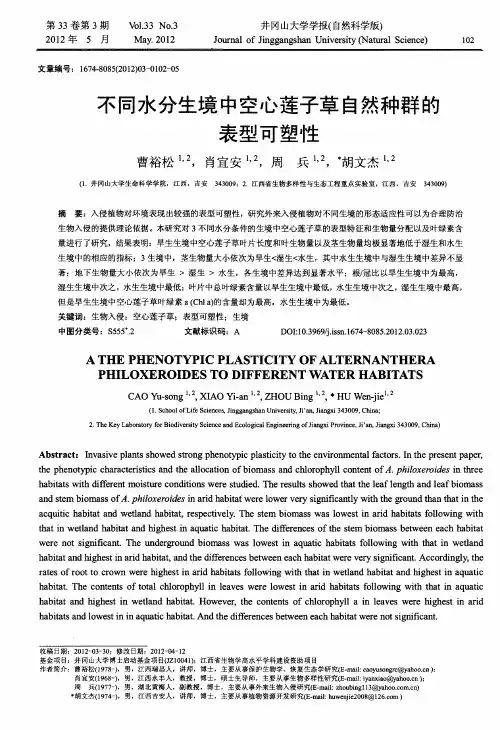

表型可塑性和局域适应在紫茎泽兰入侵不同海拔生境中的作用张常隆;李扬苹;冯玉龙;郑玉龙;类延宝【摘要】紫茎泽兰是我国危害最严重的外来入侵物种之一,为探讨表型可塑性和局域适应在其入侵中的作用,在高、低海拔的两个样地内,测定了来自云南南部640~2450 m海拔范围的6个种源的紫茎泽兰种群的株高、冠宽、分枝数和高温半致死温度(HSLT).结果表明,在高海拔样地,各种群紫茎泽兰株高、冠宽、分枝数和HSLT(2130 m的哀牢山种群除外)均显著低于在低海拔样地,紫茎泽兰各种群的株高、冠宽和分枝数的可塑性指数(0.881~0.975)均较大,而HSLT的可塑性(0.052~0.200)较小.无论在高还是低海拔样地,紫茎泽兰的株高、冠宽和分枝数在种群间的差异均不显著,而HSLT在种群间的差异达极显著水平,表现出明显的遗传分化,但其在种群间的差异仍小于其在样地间的差异.在高海拔样地,紫茎泽兰各种群的分枝数与种源海拔呈显著正相关;在低海拔样地,紫茎泽兰的HSLT与种源海拔呈显著负相关,表现出明显的局域适应特征.表型可塑性和局域适应均与紫茎泽兰的入侵有关,但前者的作用可能更大.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2009(029)004【总页数】7页(P1940-1946)【关键词】表型可塑性;遗传分化;局域适应;生长;高温半致死温度;紫茎泽兰;入侵【作者】张常隆;李扬苹;冯玉龙;郑玉龙;类延宝【作者单位】中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部,昆明,650223;中国科学院研究生院,北京,100039;中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部,昆明,650223;中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部,昆明,650223;中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部,昆明,650223;中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部,昆明,650223【正文语种】中文【中图分类】Q948紫茎泽兰(Eupatorium adenophorum Sprengel)为菊科泽兰属多年生草本或半灌木,原产中美洲,自20世纪40年代从中缅、中越边境传人我国云南南部,现已蔓延于云南、广西、四川、贵州、重庆等省(市、区),并有向北和向东蔓延的趋势,已成为我国危害最严重的外来入侵物种之一。

不同生境下植物叶片形态结构的比较观察(植物生物学实验)学生:吴莎极指导老师:孔冬梅生命科学学院 2010级生物科学专业摘要:利用显微观察法,通过对比观察旱生植物夹竹桃与灰毛浜藜,水生植物眼子菜与睡莲的叶片解剖结构;栎树阳生叶与阴生叶,小麦的叶片解剖结构与生态环境的关系.结果表明,旱生植物的叶片在结构上形成了两种不同的类型:一类是叶的表皮细胞壁厚,角质层发达;另一类叶肥厚多汁,有发达的薄壁组织,储存了大量水分,细胞液浓度高,保水力强.水生植物叶肉细胞之间有大的细胞间隙,通气组织发达.阳叶厚而小,角质层较厚,气孔小而密集,栅栏组织和机械组织发达,海绵组织不甚发达,叶肉细胞间隙较小;阴叶大而薄,角质层较薄,栅栏组织发育不良,叶肉大部分或全部是海绵组织,胞间隙发达,叶绿体个体较大,叶绿素b含量较高,表皮细胞常含叶绿体.此外,阳叶倾向于旱生植物叶的形态结构,阴叶的叶片构造与水生植物叶相似.关键词:旱、水生植物阴、阳生植物叶片结构适应性前言:各类植物在生态上,根据他们和水的关系,被区分为旱生、中生、湿生和水生植物;又根据叶受光照强弱的不同,被分为阳地植物和阴地植物.这些植物在形态上各有特点,特别表现在叶的形态和结构上.该实验以了解旱生、水生植物,阴生、阳生植物叶片结构特点为目的,进而理解环境条件对植物器官结构的影响.1.材料与方法1.1实验材料以夹竹桃(Nerium indicum)、灰毛浜藜(Halophytaceae)、眼子菜(Potamogeton tepperi)、睡莲(Nymphaea tetragona)、小麦(Triticum aestivum linn)、栎树(Quercusspp)叶的横切片永久装片为实验材料1.2实验方法显微观察法绘图分析法2.结果与分析2.1分析夹竹桃叶片结构①表皮细胞排列紧密,壁厚,外壁上有厚的角质层.下表皮有一部分细胞构成下陷的窝,窝内有表皮细胞形成的表皮毛,毛下有气孔分布.表皮细胞2~3层形成复表皮.②叶肉上、下表皮之内都有栅栏组织,栅栏组织由多层细胞构成,细胞排列紧密.海绵组织位于上、下栅栏组织之间,细胞层数较多,胞间隙不发达.在叶肉细胞中常含有簇晶.③叶脉维管束发达.主脉很大,为双韧维管束.图一夹竹桃横切面结构2.2分析灰毛浜藜叶片结构灰毛浜藜叶横切面,具有发达的泡状表皮毛,表皮下面有下皮层,形成复表皮.上下表皮内均有栅栏组织.图二灰毛浜藜叶横切结构2.3分析眼子菜叶片结构眼子菜叶片表皮无气孔,也没有角质层,但表皮细胞中含有叶绿体.叶肉细胞不发达,有1至几层细胞组成.在靠近主脉处,叶肉细胞形成大的气腔.叶脉的木质部导管和机械组织都不发达.图三眼子菜属叶横切结构2.4分析睡莲叶片结构睡莲叶片上表皮有气孔.叶肉的栅栏组织和海绵组织的分化明显,栅栏组织在上方,细胞含有较多的叶绿体;而海绵组织在下方,有十分发达的气腔和一些分支石细胞分布.维管组织特别是木质部不发达.图四睡莲叶横切结构2.5分析栎树阳生叶与阴生叶结构栎树阳叶小而厚,其表皮细胞一层,角质层较厚,气孔小而密集.栅栏组织由多层细胞构成,排列紧密.机械组织均较发达,海绵组织不甚发达,叶肉细胞间隙较小.栎树阴叶大而薄,其表皮细胞一层,角质层较薄.栅栏组织不发达,细胞排列稀疏.叶肉的大部分或全部都是海绵组织,胞间隙发达.图五栎树叶横切结构2.6分析小麦叶片结构①表皮细胞一层,其外壁具有较厚的角质层.在表皮中有成对的表皮细胞,体积较小.在保卫细胞的两侧是略大一些的副卫细胞.上表皮中还有一些较大的细胞,常几个连在一起,在横切面上略成扇形,叫泡状细胞,因其与叶片的卷曲有关,也被称为运动细胞.此外,还可见到表皮毛.②叶肉无栅栏组织和海绵组织的分化,细胞比较均一.叶肉细胞均富含叶绿素.若将叶肉细胞解离,可发现每个细胞的长壁呈有峰和谷之分的深的波浪状.③叶脉维管束与茎中一样都有有限维管束,木质部位于近轴面,而韧皮部在远轴面.维管束外有两层维管束鞘,外层细胞较大,壁薄,含有叶绿体;内层细胞较小,壁厚.维管束的上下两侧具有厚壁细胞,一直延伸到表皮之下.图六小麦叶横切结构3.讨论与结论不同生境下,叶片结构各有其特点旱生植物旱生植物能在相当干旱的条件下生长,具有较强的抗旱能力.通常植株矮小,根系发达,叶小而厚,或多茸毛.在结构上,叶形成了两种不同的类型:一类是叶的表皮细胞壁厚,角质层发达.有些种类的表皮有多层细胞组成,气孔下陷或生于气孔窝内.一般栅栏组织层次较多,海绵组织和胞间隙却不发达.机械组织较多.这些特征可以减少蒸腾面积或使蒸腾作用进行迟滞而抑制水分散失,一适应干旱的环境.另一类旱生植物是所谓的肉质植物,例如,景天、芦荟、马齿苋、龙舌兰等,它们的共同特征是:叶肥厚多汁,有发达的薄壁组织,储存了大量水分;细胞液浓度高,保水力强.又如,仙人掌等肉质植物的叶完全退化,变成针状,茎肥厚多汁,耐水分消耗,抗旱力极强.水生植物水生植物整株或部分植株生活在水中,因而获得水分容易,获光照和气体难.因此,水生植物的这种沉水叶与旱生植物叶有很大不同.如沉水植物黑藻、眼子菜,表皮细胞壁薄,无角质层或角质层很薄,无表皮毛,也无气孔,但具叶绿体,所以吸收、气体交换和光合作用均可由表皮细胞进行.一般叶肉不发达、层次很少、无栅栏组织和海绵组织的分化,但胞间隙特别发达,形成通气组织,气腔中常充满空气,以补充环境中空气之不足.由于沉水植物的全部表面都能进行吸收,所以导管不发达,机械组织十分,完全适应水中的生活.有些植物具漂浮叶,仅上表皮具气孔.有些植物有气生叶,除叶肉组织中通气组织发达外,其他结构和中生植物相似.阳生植物阳生植物叶由于受光受热较强,常倾向于旱性结构特点,一般表现为叶片较厚而小,表皮的角质膜较厚,气孔通常较小而密集,栅栏组织、机械组织均很发达,海绵组织不甚发达,叶肉细胞间隙较小.阳地植物随倾向于旱性结构的特点,但不等于旱生植物,在阳地植物中也有不少是湿生植物甚至是水生植物,如水稻即是湿生植物又是水生植物.阴生植物阴地植物的叶片常大而薄,栅栏组织发育不良,细胞间隙发达,叶绿体较大,含叶绿素b的比例较多,表皮细胞也常含有叶绿体.这些特点适应于荫蔽条件下吸收和利用散射光进行光合作用.即使是同一植株,顶部的叶倾向于阳叶的结构,下部荫蔽的叶倾向于阴叶的结构.了解阳叶和阴叶的比例和分布规律,对作物群体合理利用光能,增加产量,具有重要的意义.综上所述,生长在不同环境中的植物,它们的叶在构造上有很大的差异,其可塑性与变异性很大.参考文献[1]李景原.简明植物学教程.北京:科学出版社,2008[2]吴万春.植物学.北京:高等教育出版社,1994[3]贺学礼.植物学.北京:科学出版社,2008[4]贺学礼.植物生物学.北京:科学出版社,2009[5]王英典,刘宁.北京:高等教育出版社,2010。

玉龙雪山五种植物表型可塑性及解剖特征对不同海拔的响应全球气候的变化影响了植物的生长与分布,植物如何适应环境是当前生物学家关注的焦点。

草本植物因其生长周期短、分布广泛,对外界的干扰有很强的适应性,在维持生态系统功能方面起着重要的作用。

本研究以玉龙雪山不同海拔广泛分布的草血竭(Polygonum paleaceum)、柴胡红景天(Rhodiola bupleuroides)、西南委陵菜(Potentilla fulgens)、毛脉柳叶菜(Epilobium amurense)、鹤首马先蒿(Pedicularis gruina)五种多年生草本植物为研究对象,通过对其表型特征、繁殖分配、叶片解剖结构特征与海拔高度关系的研究,旨在探明植物表型及解剖结构对不同海拔的适应规律,进而为植物适应全球气候变化提供科学参考。

主要研究结果如下:(1)表型特征分析表明,五种植物的植株高度、叶片长度、叶片宽度均随海拔的升高而明显减小(P<0.05)。

其中草血竭的植株高度、叶片长度以及叶片宽度的减小幅度最大,分别达83.03%、84.64%、74.87%。

即草血竭的表型可塑性最大。

(2)生物量的分析表明,五种植物的总生物量和营养器官生物量均随海拔升高而降低(P<0.05)。

其中,草血竭与毛脉柳叶菜的总生物量以及营养器官生物量与海拔高度间均呈极显著的负相关关系(P<0.01)。

五种植物的繁殖分配随海拔的升高而增加,其中,鹤首马先蒿与毛脉柳叶菜的繁殖分配比例与海拔高度呈极显著的正相关关系(P<0.01);鹤首马先蒿与毛脉柳叶菜的繁殖分配比例与个体大小之间呈显著的负相关关系(P<0.05)。

这说明植物个体越小,繁殖分配比例就越大。

(3)叶片解剖结构观察显示,草血竭、鹤首马先蒿、西南委陵菜、毛脉柳叶菜均为异面叶,叶片主要由表皮、叶肉、叶脉三部分构成。

其中,草血竭的叶脉中有大量的维管束存在,而且这些维管束在主脉中构成了一圈不连续的环状结构,其余三种植物的叶脉中就仅存在一个较大的维管束。

分析气候变化对生物体表型可塑性和适应性的影响气候变化对生物体表型可塑性和适应性的影响气候变化是当前全球面临的重大挑战之一,其对生物体的影响不仅涉及到生物多样性的保护,还涉及到生物体的表型可塑性和适应性。

表型可塑性是指生物体在不同环境条件下,通过调整其形态、生理和行为特征来适应环境变化的能力。

而适应性则是指生物体通过遗传变异和自然选择,使得其后代能够更好地适应环境变化。

首先,气候变化对生物体表型可塑性的影响主要体现在形态和生理特征上。

在气候变暖的情况下,许多生物体的体型会发生变化。

例如,一些鸟类的体型会变小,因为小体型有利于散热,从而适应高温环境。

此外,一些植物的叶片也会变得更小,以减少水分蒸发。

这些形态特征的变化可以使生物体更好地适应气候变化带来的环境压力。

除了形态特征,气候变化还会对生物体的生理特征产生影响。

例如,气候变暖会导致一些动物的代谢率增加,从而增加其能量需求。

为了满足能量需求,这些动物可能会改变其饮食结构或者增加摄食量。

另外,气候变化还会对生物体的生长和繁殖产生影响。

例如,一些植物的开花时间可能会提前,以适应气候变暖带来的较早的春季。

其次,气候变化对生物体的适应性也有重要影响。

适应性是生物体通过遗传变异和自然选择,使得其后代能够更好地适应环境变化的能力。

在气候变化的背景下,生物体的适应性可以通过两种方式实现。

一种是通过基因突变,使得生物体具备更好的适应环境的特征。

例如,一些鸟类可能会出现突变,使得它们的体型变小,从而更好地适应高温环境。

另一种是通过自然选择,使得具备更好适应性特征的个体能够在竞争中获得更多的资源和繁殖机会,从而将这些特征传递给下一代。

然而,气候变化也可能对生物体的适应性造成负面影响。

由于气候变化的速度较快,生物体可能没有足够的时间来适应新的环境条件。

这就导致一些物种无法适应环境变化,从而面临灭绝的风险。

例如,一些极地动物可能无法适应海冰的减少,从而失去了栖息地和食物来源。

植物表型塑性及其分子机制植物表型塑性是指植物在不同环境条件下,通过改变自身形态或生理特征,以适应环境变化的能力。

例如,在干旱条件下,某些植物会增加根系的生长来获取更多的水分;在寒冷条件下,某些植物会延缓开花期以减少冻害的风险。

植物表型塑性对于植物在不同环境中生存和繁衍具有重要的意义,同时也对其与其他生物的关系和能量转换有着深远的影响。

为了了解植物表型塑性的分子机制,研究人员通过大量的实验和新技术手段,深入探究了植物的物质基础和遗传基础。

一、物质基础植物的表型塑性是通过其细胞和器官的适应性改变而达成的。

植物细胞在环境变化下能够改变细胞质的量、形态、功能等,例如,叶绿体、线粒体和高尔基体等细胞器可以进行复杂的减数分裂和膨胀等结构和代谢的变化。

因此,植物细胞具有极高的适应能力,成为了了解植物表型塑性的一个非常重要的方面。

例如,植物叶片在不同的光照条件下具有不同的叶绿素含量。

太阳光下,叶片叶绿素含量较高,但在阴影下,叶片叶绿素含量较低。

这种现象被称为叶片的叶绿素和反应中心的配对协调,对于绿色植物来说,这是适应光周期变化的重要途径。

此外,植物器官间的变化也能够在一定程度上适应环境变化。

例如,某些植物的根系会在干旱条件下生长得更深,以获得更深处的水和养分。

与此对应的,叶子和茎部分也会变得更小,以减少水分蒸散,保持水分平衡。

这些环境适应性的改变,体现了植物物质基础的变化;同时,这些变化使得植物表现出了其生命力的不断更新,适应环境的能力和对生长环境的更好适应。

二、遗传基础植物表型塑性是遗传基础和环境因素的共同作用。

近年来,通过研究植物的基因,发现有些基因会在植物表现出表型塑性的过程中发挥重要作用。

例如,在干旱条件下,某些植物能够通过调控根系系统的生长和发展来适应环境。

在此过程中,ABA (Abscisic acid) 荷尔蒙扮演了重要角色。

ABA可以在叶子中产生,通过根系下移到根部,刺激根系的生长和发展。

同时,根系中的大量ABA 也可以通过激活ABA-Signaling pathway (ABA信号转导通路) 来影响植物的抗旱、抗寒、抗盐能力等多个方面。

文章珠芽蓼叶片对海拔变化的表型可塑性

珠芽蓼(Lysimachia clethroides)是一种常见的植物,它的叶片表现出一定的可塑性以适应海拔变化。

1. 叶片大小:随着海拔的升高,珠芽蓼的叶片大小可能发生变化。

在较低海拔地区,叶片往往较大,可以捕获更多的光能进行光合作用。

而在较高海拔地区,光照较弱,叶片往往较小,以减少蒸腾表面积和水分流失。

2. 叶片形态:海拔的变化也可能导致珠芽蓼叶片形态的变化。

在较低海拔地区,叶片可能较为扁平且宽大,以增加光合作用的效率。

而在较高海拔地区,叶片可能呈现卷曲状,以减少水分蒸腾和气孔开放,从而适应较为干燥和寒冷的环境。

3. 叶片厚度和质地:海拔变化也可能引发珠芽蓼叶片厚度和质地的改变。

在较高海拔地区,叶片往往厚实且具有较硬的质地,有助于减少水分蒸腾和保护叶细胞免受低温的伤害。

这种可塑性有助于珠芽蓼在不同海拔环境中适应不同的生长条件。

然而,需要指出的是,叶片表型可塑性的程度和方式可能受到其他因素的影响,如温度、光照、土壤湿度等。

因此,深入的实地调查和研究是理解珠芽蓼叶片对海拔变化的表型可塑性的关键。

植物表现型可塑性的研究及其生态学意义植物的表现型是指其生长和发育的形态特征,包括高度、根深、枝条分布、叶片大小、坚硬程度等。

而这些表现型特征是随着环境的变化而发生改变的,这就是植物表现型可塑性,也被称为“可塑性表现型”。

近年来,随着对植物表现型可塑性研究的逐步深入,我们对于植物的适应性、竞争以及生态系统动态稳定性都有了更为清晰的认识和解释。

一、植物表现型可塑性概述随着自然和人类对环境资源的破坏,环境的稳定性受到了很大冲击,往往出现了季节性变化、非正常年景变化等现象,这就要求植物具有适应不同环境的能力。

植物表现型可塑性是指植物在接受不同的环境因素影响时,其生长发育、形态特征、生理代谢等方面的变异能力。

不同环境对植物表现型的影响1. 逆境环境下植物表现型可塑性的变异植物在逆境环境下会出现株高缩短,分蘖增多,茎秆增粗等表现。

随着逆境程度的加剧,植物的可塑性表现也更为明显。

例如,近亲杂交植物在逆境环境下比野生品种更容易体现出其表现型可塑性。

2. 土壤营养对植物表现型可塑性的影响营养不充足的土壤环境会导致植物组织质地发生变化,调整养分吸收分配,以提升生长和存活的能力。

举例来说,向日葵在小茎管理、生长速度等方面在低磷土豆条件下会表现出更好的可塑性。

3. 相关物种对植物表现型可塑性的影响植物之间的相互作用也对植物表现型可塑性的变异有一定的影响。

对于某些植物而言,竞争物种的存在能够促进其表现型可塑性的发挥。

例如,在竞争性植物群落中,鸢尾花的茎高和花朵数量都比其他同类植物表现出更强的可塑性。

二、植物表现型可塑性的生态学意义(一)生态环境的塑造与适应能力推进植物表现型可塑性对于塑造生态环境和适应环境变化至关重要。

植物通过表现型可塑性,使自身的适应能力更加灵活,从而在在弱化的环境下实现优势。

例如,在臭氧污染环境下生长的苹果树和催芽松,均表现出了更加可塑的形态特征,使得植物可以更好地适应各种污染环境。

(二)维持生态系统动态平衡植物表现型可塑性的表现,是维护生态系统稳定性和生态平衡的重要力量。

枫树类树苗的表型可塑性研究及其进化意义分析摘要:枫树类树苗(Acer spp.)是一类常见的乔木植物,其表型可塑性是指同一物种的不同个体在相同或不同环境下表现出的可变形态和生理特征。

本文通过对枫树类树苗的表型可塑性进行深入研究,探讨其在进化过程中的意义和影响因素,以期为了解树木适应环境和繁衍生息的机制提供理论依据。

简介:枫树类树苗是北半球广泛分布的树木类型之一,其广泛分布区域横跨亚洲、北美洲和欧洲。

树苗作为树木的初生阶段,对环境的适应性较弱,因此表型可塑性能够帮助它们在不同环境中生存和繁衍。

第一部分:枫树类树苗的表型可塑性1.基本定义表型可塑性是指同一物种的不同个体在相同或相似环境中表现出的可变形态和生理特征。

枫树类树苗的表型可塑性主要体现在生长速率、叶片形状和光合作用等方面。

2.生长速率的可塑性研究发现,枫树类树苗在不同水分和养分条件下,生长速率会发生变化。

在水分充足的环境中,枫树类树苗的生长速率较快;而在干旱环境中,生长速率较慢。

这表明枫树类树苗能够根据环境的变化调整生长速率,以适应不同的生存条件。

3.叶片形状的可塑性枫树类树苗的叶片形状也显示出一定的可塑性。

在不同光照强度下,枫树类树苗的叶片形状有所变化。

在充足光照的环境中,叶片较大且宽度较宽,以便充分接收阳光进行光合作用;而在低光照环境中,叶片变小而且纤细,以减少水分散失和光能损失。

4.光合作用的可塑性枫树类树苗的光合作用表现出显著的可塑性。

在光强较低的环境中,枫树类树苗会增大叶片面积,提高光合作用效率;而在光强较高的环境中,叶片面积减小,减少光合产物的散失。

这种表型可塑性使枫树类树苗能够灵活应对不同的光照条件。

第二部分:枫树类树苗表型可塑性的进化意义1.物种适应性枫树类树苗通过表型可塑性能够适应不同的环境。

在干旱地区,它们能够通过调整生长速率和减少叶片散失来适应水分不足的环境;在光照较弱的环境中,通过增大叶片面积提高光合作用效率。

这种适应性有助于枫树类树苗在不同生态系统中生存和繁衍。

热带亚热带植物学报2018, 26(2): 150 ~ 156Journal of Tropical and Subtropical Botany不同光环境对海南龙血树幼苗表型可塑性及生存策略的影响陈宣a,b, 张治礼b, 杨立荣a,b, 云勇a,b, 陈加利a,b, 郑道君a,b*(海南省农业科学院, a. 热带园艺研究所; b. 海南省热带特种经济植物种质资源创新利用重点实验室, 海口571100)摘要:为了解光照对海南龙血树(Dracaena cambodiana)幼苗生长的影响, 研究了不同光照环境下海南龙血树幼苗形态、生理特性和生物量分配的变化, 并分析了其生态适应性。

结果表明, 海南龙血树幼苗的形态、生理和生物量分配指标在不同光照强度间存在显著差异, 各指标的可塑性指数为0.08~0.86, 其中根茎叶及总生物量的可塑性指数普遍较高(0.67~0.86), 表明海南龙血树幼苗有较好的光照适应性, 其策略主要是通过调整根茎叶生物量的分配来适应光照的变化。

随着光照强度的降低, 海南龙血树幼苗的比叶面积、叶根比呈现显著增大趋势, 表明幼苗可通过增加单株叶面积比例, 扩大光合作用面积, 有效调节自身生物量配置。

37.3%自然光照(L2)是海南龙血树幼苗生长的最佳光照强度。

现存海南龙血树生境改变, 生境缺少林荫以致光照强度过大, 不利于幼苗根系生长, 难以度过干旱季节, 可能是海南龙血树自然更新失败的重要原因之一。

关键词:海南龙血树; 光环境; 幼苗生长; 生物量分配; 表型可塑性doi: 10.11926/jtsb.3782Effects of Light Intensity on Phenotypic Plasticity and Survival Strategy of Dracaena cambodiana SeedlingsCHEN Xuan a,b, ZHANG Zhi-li b, YANG Li-rong a,b, YUN Yong a,b, CHEN Jia-li a,b, ZHENG Dao-jun a,b* (a.Institute of Tropical Horticulture; b. Hainan Key Laboratory for Innovative Development and Utilization of Tropical Special Economic Plants,Hainan Academy of Agricultural Sciences, Haikou 571100, China)Abstract: In order to understand the effect of light intensity on seedling growth of Dracaena cambodian, the changes in morphological, physiological and biomass allocation characteristics were studied under four kinds of light intensity, including 100%, 37.3%, 15.5%, and 4.2% nature sunlight. The results showed that there were significant differences in morphological, physiological and biomass allocation indexes among different light intensities. The PI (plasticity indices) of all indexes ranged from 0.08 to 0.86, in which PI of biomass was generally higher (0.67-0.86) than that of the others, indicating that the seedlings had better adaptability to illumination conditions by adjusting the allocation of biomass. With the decrease of light intensity, the specific leaf area (SLA) and leaf area to root mass ratio (LARM) significantly increased, which indicated that the seedling could increase the leaf area and the area of photosynthesis to effectively adjust biomass allocation. In conclusion, the seedling growth of D.cambodiana would be the best under 37.3% NS (L2). Because the existing habitat of D.cambodiana was damaged, and the seedlings lacked shading, it was unfavorable to the growth of seedling root system during the dry season. So, this may be one of important reasons for the failure of the natural regeneration of D.cambodiana.Key words: Dracaena cambodiana; Light intensity; Seedling growth; Biomass allocation; Phenotypic plasticity收稿日期: 2017-06-23 接受日期: 2017-09-30基金项目: 国家自然科学基金项目(31360071); 海南省重点研发计划项目(ZDYF2016179)资助This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31360071), and the Project for Key Research and Development in Hainan Province (Grant No. ZDYF2016179).作者简介: 陈宣(1983~ ), 男, 硕士, 助理研究员。

不同生境条件下植物叶片的表型可塑性符旭马丽娜付海瑞杨婷王琳敖娟吕灿杨春生(东北师范大学生命科学学院,吉林长春,130024)指导教师:刘鞠善[摘要] 通过叶面积仪测定大量植物叶片,定量分析了长白山露水河地区五、七年生人参撂荒地和森林过渡带等三个不同小生境植物的叶片表型的可塑性。

结果表明:三个不同生境条件植物叶片的面积、周长、叶长、叶宽和单位面积生物量均有显著差异,不同生境的植物叶片各项指标的变化规律:在五年和七年的人参撂荒地中,林地蒿和野大豆的叶面积随撂荒年限的增加而显著增大。

在过渡带中,白花碎米荠和美汉草两种植物的叶面积均在边缘地带呈现最大值,从边缘地带向林中深入的样地2呈现明显的下降,继续向林中深入,两种植物的叶面积均呈上升趋势。

这表明不同生境下的植物通过改变自身的形态结构而对其生存环境变化具有较强、较高的潜在适应能力,揭示了植物叶片在不同环境下的适应性生长规律,为不同生境植物趋异适应机制及其生态幅的深入研究提供了一些参考。

[关键词]叶片;表型可塑性;叶面积;生物量植物的表型可塑性是指同一个基因型对不同环境应答产生不同表型的特征,是植物在没有遗传变异的情况下的一种环境适应机制。

它被认为是有机体对环境条件或刺激的最重要反映特征,是植物适应的表型基础,也是植物与环境相互作用而表现出的一种适应能力[1]。

叶片作为光合作用的主要器官,是植物最重要的生产构件,是生态系统中初级生产者的高能量转换器,在植物以及植物种群生活史中具有重要作用[2]。

同种植物生活在不同环境中或同种环境中生活的不同植物,其植物叶片的表型均可受到不同程度的影响,产生不同的可塑性特征。

因此,研究不同生境条件下植物叶片表型的可塑性,对于深入了解植物及植物种群的适应与进化过程具有重要意义。

1研究地区与方法1.1 研究区域概况长白山区位于我国东北部,其主体部分长白山横亘于吉林省东南部中朝两国交界处,是与五岳齐名的东北第一山[3]。

我们所实习和研究的地区主要位于长白山针阔混交林带,气候温和湿润,地势较为平缓。

植被生长在有玄武岩构成的平缓台地上。

暗棕色森林土,土层深厚、肥沃。

红松针阔混交类型是本地的主要代表类型,在水湿地生长有成片的黄花落叶松,局部地块生长有长白松片林。

植物群落结构层次分明[4]。

露水河镇地处中纬度内陆山区,位于长白山下,东经127°29'~128°24',北纬42°24'~42°49',海拔450~1400m,属温带大陆性东亚风气候,年平均气温2.9℃,年平均降水量894mm,年平均相对湿度170.3%,年平均日照时数1965.8h,平均无霜期108d。

露水河地区森林资源丰富,植物繁多,全镇以人参为主的中小药材、山野菜等经济植物上百种,素有“长白山药园”之称。

1.2 研究方法1.2.1 样地选择取样地点位于吉林省白山市露水河镇,为研究不同生境条件下叶片表型可塑性,取三处基质差异显著的小生境,五年生撂荒老参地、七年生撂荒老参地和撂荒老参地与森林过渡带。

这三处样地属于不同生境,其植被种类生长条件都有所不同,为研究叶片表型可塑性提供了良好的条件。

1.2.2 样品采集2013年7月9号上午,分别对五年撂荒老参地和七年撂荒老参地随机取个五个1×1米样方,样方内所有植物取回,选取两处都有的典型植物。

2013年7月10号上午,将七年撂荒参地与森林过渡带分五个样地,两个样地依次相隔50米,每个样地各取三个1×1米的样方,其中每个样地各选一个样方原地测量,其余全部取回,进行样品处理与选择。

1.2.3 测定内容和方法从三个不同生境所有植物中尽量选取五种以上、典型的、便于测量叶面积的植物,每种植物取五株,每株各随机取五枚易于测量的、不同叶位的、完全展开的叶片进行测量,并编号,以便于区分不同生境的同种植物之间的区别差异。

将取好的叶片正面朝上放置于叶面积仪上测量每枚叶片的面积、周长、宽度和长度,尽量同一个人进行测量,以确保测量力度、方法一致,避免不必要的实验误差。

用叶面积仪测量每枚叶片的面积、周长、宽度和长度时,要根据实际不同叶片形状进行改良测量方法,避免误差。

最后将叶片带回实验室于100℃恒温烘干至恒重,使用电子天平测量叶片生物量。

1.3数据分析将记录下来的数据用Microsoft Excel 2003处理,对不同样地不同叶片作统计学比较分析。

分别统计过渡带在五个样地中白花碎米荠、美汉草的叶面积、叶宽、叶长、叶周长的数据及五年和七年人参撂荒地飞蓬、林地蒿、蒲公英、野大豆四种植物叶面积、叶宽、叶长、叶周长的数据,分别做成条形图和柱状图,以便分析在不同生境条件下植物叶片表型可塑性的规律。

2结果与分析2.1 过渡带叶片的表型可塑性分析2.1.1过渡带叶片的形状分析对于所得五个样地中白花碎米荠、美汉草的叶面积、叶宽、叶长、叶周长的数据绘制成折线图如下。

图1为过渡带植物白花碎米荠和美汉草的叶面积折线图,图中样点1边缘过渡带,每个样点与前一个样点相隔50米。

通过对图分析可知,生长在边缘过渡带处的两种植物的叶面积都极显著的大于其它样地。

从2号样地到5号样地的叶面积呈增大趋势。

图1 过渡带植物的叶面积图2过渡带植物的叶片宽度由图2可知,美汉草样点1处的叶宽极显著的大于其它样点。

样点2和样点5的叶宽最小,从样点3至样点5叶片宽度呈现较小的下降趋势。

白花碎米荠从样点1至样点5叶宽总体上呈上升趋势,但并不明显。

在样点2处其叶宽和样点5处差距不大。

图3 过渡带植物的叶片长度由图3可知,在过渡带处生长的两种植物的叶片长度相比于其它样点来说显著较长,从2号样点到5号样点的植物叶片长度呈现逐渐变长的趋势。

图4 过渡带植物的叶片周长由图4可知,在过渡带处生长的两种植物的叶片周长相比于其它样点来说显著较大,从2号样点到5号样点的植物叶片周长呈现逐渐变大的趋势。

2.1.2 过渡带植物单位面积生物量我们针对过渡带的白花碎米荠和美汉草进行了一定数量叶片的采集、测量、烘干,以及生物量的测定,生物量测定的结果显示,白花碎米荠从样点1到样点2,单位面积生物量呈现显著增加趋势,从样点2到样点4,单位面积生物量呈现显著降低趋势,而从样点4到样点5,单位面积生物量无明显变化。

针对美汉草,从样点1到样点5,单位面积生物量整体呈现上升趋势,但上升趋势不是特别明显。

图5 过渡带植物单位面积生物量2.2不同人参撂荒地的叶片表型可塑性分析2.2.1不同人参撂荒地的叶片的形状分析根据五年和七年人参撂荒地飞蓬、林地蒿、蒲公英、野大豆四种植物叶面积、叶宽、叶长、叶周长的数据绘制成图形如下。

图6 不同人参撂荒地植物的叶面积由图6可知,对于林地蒿和野大豆两种植物来说,撂荒七年处的这两种植物叶面积与撂荒五年处的这两种植物叶面积相比,撂荒七年处的叶面积相对较大。

而对于飞蓬和蒲公英来说,撂荒七年处的这两种植物和撂荒五年处的这两种植物相比没有显著的差异。

图7 不同人参撂荒地植物的叶宽由图7可知,对于林地蒿和野大豆两种植物来说,撂荒七年处的这两种植物叶片的宽度与撂荒五年处的这两种植物的叶片宽度相比,撂荒七年处的叶片宽度相对较大。

而对于飞蓬和蒲公英来说,撂荒七年处的这两种植物和撂荒五年处的这两种植物相比叶片的宽度并没有太过显著的差异。

图8 不同人参撂荒地植物的叶长由图8可知,对于林地蒿、蒲公英和野大豆来说,撂荒七年处的这三种植物的叶片长度与撂荒五年的这三种植物相比,撂荒七年的这三种植物的叶片长度明显较大。

对于飞蓬来说,在这两个不同的撂荒年限并没有很显著的长度差异。

图9 不同人参撂荒地植物的叶周长由图9可知,对于林地蒿和野大豆两种植物来说,撂荒七年处的这两种植物的叶片周长与撂荒五年处的这两种植物的叶片周长相比,撂荒七年处的叶片周长相对较长。

而对于蒲公英来说,撂荒五年处的两种植物叶片的周长比撂荒七年处的周长长,但这种差异不是太明显。

对于飞蓬来说,撂荒七年处的这两种植物和撂荒五年处的这两种植物相比叶片周长并没有太过显著的差异。

2.2.2人参撂荒地植物单位面积生物量研究中,我们针对撂荒五年和七年的人参地的飞蓬、林地蒿、蒲公英和野大豆进行了一定数量叶片的采集、测量、烘干,以及生物量的测定。

生物量测定的结果显示,撂荒五年的人参地,飞蓬和林地蒿的单位面积生物量显著高于撂荒七年的人参地;但对于蒲公英和野大豆,撂荒五年的人参地的单位面积生物量与撂荒七年的人参地无显著差别。

图10 不同人参撂荒地植物单位面积生物量3讨论3.1过渡带植物叶片各项指标的变化规律的可能性讨论在过渡带中,白花碎米荠和美汉草两种植物的叶面积均在边缘地带呈现最大值,从边缘地带向林中深入的样地2呈现明显的下降,继续向林中深入,两种植物的叶面积均呈上升趋势。

产生这种现象的原因可能有以下几点:第一,边缘地带是森林生态系统与撂荒地的过渡区域,这一区域会受到不同生态因子的加成效应及协和效应等共同作用,最终使该处生物变异、种群密度、物种多样性等产生不同于森林生态系统和撂荒地的明显变化,即边缘效应。

边缘地带生物多样性增加,各物种间竞争激烈,美汉草和白花碎米荠可能是为了提高自身竞争优势而大量吸收养分,因而这一样点植物的叶面积明显大于森林内部。

第二,从森林的边缘地带逐渐向林中深入,各生态因子如光照强度、空气温度、空气湿度等也随之发生了一系列变化。

其中,植物的物种多样性增加,密度增大,高大乔木和灌木的数目增多,对地面草本植物的光照强度随之下降,植物可能是通过增大叶片表面积来加强光合作用,进而提高自身竞争力。

叶宽、叶长、叶周长几项指标与叶面积的变化差异不显著,因此从某种程度上也可以进一步验证以上猜想。

3.2撂荒地植物叶片各项指标的变化规律的可能性讨论在五年和七年的人参撂荒地中,林地蒿和野大豆的叶面积随撂荒年限的增加而显著增大。

产生这一现象的原因可能是:撂荒地是人为干扰下形成的一类退化生态系统,撂荒演替属于次生演替。

随着人参撂荒地撂荒年限的增加,物种丰富度逐渐增大,物种间的竞争压力逐渐增强,为提高自身的竞争力,植物通过增大叶片表面积来增强自身的光合作用,进而提高其对撂荒地环境变化的适应性。

叶宽、叶长、叶周长几项指标与叶面积的变化差异不显著,因此从某种程度上也可以进一步验证以上猜想。

[参考文献][1]邢福,巴雷,李海燕,高莹,董春光.长白山生态学实习指导.56[2]严得福,杨允菲,赵明清.松嫩平原异质生境芦苇种群叶片的表型可塑性[J].东北师大学报:自然科学版,2012,44(2):78-83[3]邢福,巴雷,李海燕,高莹,董春光.长白山生态学实习指导.1[4]邢福,巴雷,李海燕,高莹,董春光.长白山生态学实习指导.75[5]刘琼琳,张春艳,杨允菲.昆明市3种木兰属园林乔木叶片的表型可塑性与生长规律[J].安徽农业科学,2011,39(17):10278—10279。