最新初中生物 病毒

- 格式:ppt

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:37

![七年级-人教版(2024新版)-生物-上册-[课件]初中生物学-七年级上册-第三章第四节-病毒](https://uimg.taocdn.com/4a352c8ee109581b6bd97f19227916888486b986.webp)

![七年级-人教版(2024新版)-生物-上册-[教学设计]初中生物学-七年级上册-第三章第四节-病毒](https://uimg.taocdn.com/2be0ac5142323968011ca300a6c30c225901f027.webp)

第四节病毒教学目标1.描述病毒的主要特征。

2.举例说明病毒与人类的关系。

3.关注病毒与人类的关系。

教学重点1.病毒的主要特征。

2.病毒与人类的关系。

教学难点病毒的主要特征。

教学准备多媒体课件等。

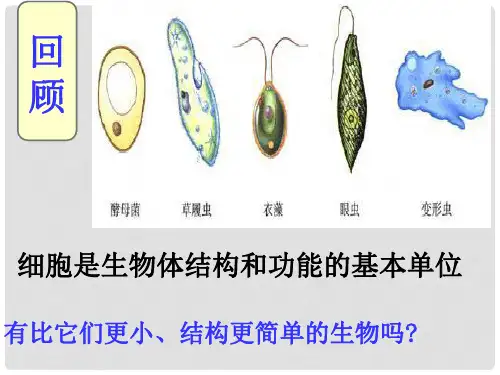

教学过程新课导入【教师活动】展示HIV(人类免疫缺陷病毒)侵入细胞的电镜照片(颜色经人工处理,放大70 000倍),提出问题,引发学生思考:比较病毒和细胞在形态大小方面的差异,推测病毒的结构与细胞有什么不同。

【学生活动】思考,尝试回答。

新知探究一、病毒的发现【教师活动】展示讲解伊万诺夫斯基在研究烟草花叶病的病因时所做的实验:讲解:实验结果表明烟草花叶病是由比细菌还小的微生物引起的,科学家把这种微生物称为病毒。

后来,其他科学家在研究动物的口蹄疫时,证明了口蹄疫也是由病毒引起的。

【学生活动】认真倾听教师的讲解。

【教师活动】提出问题,引发学生思考:病毒这么小,我们怎样才能观察到它呢?【学生活动】思考,尝试回答问题:电子显微镜。

【教师活动】对学生的回答作出评价。

并补充:20世纪30年代,科学家首次用电子显微镜观察到烟草花叶病毒是一种杆状颗粒。

【学生活动】认真倾听教师的讲解。

二、病毒的种类、形态和结构【教师活动】展示流行性感冒的图片,提出问题,引发学生思考:引起流行性感冒的元凶是什么?【学生活动】思考,尝试回答:流感病毒。

【教师活动】对学生的回答作出评价,讲解什么是流行性感冒,并提出问题:你还知道哪些由病毒引起的疾病吗?引导并激发学生对病毒的学习产生兴趣。

【教师活动】展示三种病毒的图片,并提出问题,引发学生思考:根据病毒感染细胞的不同,可以把病毒分为哪几类?【学生活动】观察图片并结合教材回答:动物病毒:感染人和动物细胞的病毒,如流感病毒;植物病毒:感染植物细胞的病毒,如烟草花叶病毒;细菌病毒:感染细菌的病毒,也叫噬菌体,如大肠杆菌噬菌体。

【教师活动】对学生的回答作出评价。

【教师活动】再次展示HIV(人类免疫缺陷病毒)侵入细胞的电镜照片(放大70 000倍)的图片,并提出问题:病毒细胞内具有细胞器、细胞核等结构吗?病毒的大小能够容纳得下这些细胞结构吗?【学生活动】分析并思考,尝试回答问题:病毒比细胞小的多,在教师的引导下,说出病毒不具有细胞结构。

人教版(2024)七年级上册生物第二单元3.4《病毒》教学设计课题:《病毒》科目:初中生物学年级:七年级上册版本:人教版(2024)一、教学内容本节课主要介绍病毒的形态结构、生命活动特点(生活方式、繁殖过程)、病毒与人类的关系等内容。

包括病毒的发现历程、病毒的大小和形态、病毒的结构组成、病毒的分类以及病毒对人类生活的积极和消极影响等方面的知识。

通过对这些内容的学习,学生将对病毒这一特殊的微生物有更全面、深入的了解。

二、教学目标1. 知识目标描述病毒的形态结构特点。

说出病毒的生活方式和繁殖方式。

了解病毒的分类依据和常见类型。

列举病毒与人类生活的关系,包括有益和有害方面。

2. 能力目标通过观察病毒的图片和视频,培养学生的观察能力和分析问题的能力。

借助资料分析和讨论活动,提高学生的信息收集与处理能力、逻辑思维能力和合作学习能力。

尝试运用病毒的知识解释生活中的一些现象,培养学生的知识迁移能力和应用能力。

3. 情感态度与价值观目标培养学生对生命科学的兴趣,激发学生探索微观世界的热情。

让学生认识到病毒对人类生活的影响具有两面性,树立辩证看待事物的观点。

增强学生的自我保护意识和社会责任感,关注公共卫生和健康问题。

三、设计理念1. 基于问题导向通过创设问题情境,引导学生主动思考和探究,激发学生的学习兴趣和好奇心。

让学生在解决问题的过程中,逐步掌握病毒的相关知识,培养学生的科学思维和创新能力。

2. 注重直观教学运用图片、视频、动画等多种直观教学手段,帮助学生直观地认识病毒的形态结构和生命活动过程,降低学习难度,增强学生的学习效果。

3. 强调实践与应用结合生活实际,引导学生分析病毒与人类生活的关系,让学生认识到科学知识与日常生活的紧密联系,培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,同时增强学生的健康意识和社会责任感。

四、教学重难点1. 教学重点病毒的形态结构特点。

病毒的生活方式和繁殖方式。

病毒与人类的关系。

2. 教学难点理解病毒没有细胞结构却能进行生命活动。

第四章没有细胞结构的生物病毒同步练习一、选择题1. 2018年4月份以来,由甲型H1N1病毒引起的流感在全球多国暴发。

下列对病毒描述正确的是A.不含遗传物质B.能独立生活C.都会使人得病D.没有细胞结构2.麻疹和甲型H1N1流感都是传染性很强的传染病。

今年3月上旬,我国政府为0-15岁的儿童免费接种了麻疹疫苗。

现在,肆虐于墨西哥、美国等地的甲型H1N1流感也在我国部分地区发现,引起了政府的高度重视和全民防范。

麻疹和甲型H1N1流感都是由病毒引起的传染病。

以下对病毒描述错.误.的是()A.病毒没有细胞结构B.病毒只能寄生在活细胞内C.病毒能在培养基上独立生活D.病毒由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成3.自今年3 月份开始.一场突如其来的流感疫情开始在墨西哥发生并迅速蔓延到全球许多国家.经专家研究确定,甲型HINI 流感病毒是引起该疫情的病原体。

下列各项中能表明该病毒属于生物的是A.由有机物组成 B.具有细胞结构C.能在动物体内繁殖 D.能使人体患病4.下列微生物中,没有细胞结构的是()A.线菌B.细菌C.酵母菌D.狂犬病病毒5. 近年来,引起鸡鸭等动物患“禽流感”的病原体属于以下哪种病毒类型?()A 动物病毒B 植物病毒C 细菌病毒 D细菌病毒6.某海关在进口食品检疫中发现一种病原微生物,这种病原微生物为单细胞生物,具有细胞壁,细胞内没有成行的细胞核。

你认为这种生物最可能属于()A 昆虫B 细菌C 病毒 D真菌7.病毒在寄主的细胞内进行生殖,对寄主的影响是()A 生理正常B 受害C 受益 D受害又受益8.下列说法,你认为不正确的是()A.病毒的个体很小,只能用纳米来表示,所以要用电子显微镜才能观察到B.病毒无细胞结构,只能寄生在活细胞里才能进行生命活动C.病毒能引起任何动、植物的多种疾病,所以病毒对人类只有害处D.科学家研究,牛患疯牛病和人患克雅氏病,都是由一种结构改变了的蛋白质引起的,它能像病毒一样传播疾病9.艾滋病病毒(HIV)最初侵入人体时,HIV会迅速繁殖,人体免疫细胞在受到HIV攻击时也会迅速增多,并摧毁大多数HIV,但不能将其彻底消灭。

八年级生物上册第五单元生物圈中的其他生物“第五章病毒”必背知识点一、病毒的发现与特点发现过程:病毒是由俄国科学家伊万诺夫斯基在研究烟草花叶病的病因时发现的,他观察到比细菌还要小的病原体,并命名为“病毒”。

大小与观察工具:病毒非常微小,比细菌还小得多,其大小通常只能用纳米来表示,因此只能在电子显微镜下进行观察。

病毒的形态多样,有杆状、球状、蝌蚪状等。

二、病毒的结构基本组成:病毒没有细胞结构,只由蛋白质外壳和内部的遗传物质(DNA或RNA)组成。

这种结构被称为病毒的核衣壳。

三、病毒的生活方式寄生性:病毒不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内才能进行生命活动。

它们利用寄主细胞内的物质和能量进行繁殖。

四、病毒的繁殖繁殖方式:病毒通过自我复制的方式进行繁殖。

在寄主细胞内,病毒利用自己的遗传物质中的遗传信息,指导合成新的病毒颗粒。

这些新合成的病毒颗粒随后被释放到细胞外,继续感染其他活细胞。

离开活细胞后的状态:当病毒离开活细胞后,它们通常会变成结晶体,不再表现出生命特征。

但一旦重新进入活细胞,病毒的生命活动就会重新开始。

五、病毒的种类根据寄生对象分类:1. 动物病毒:专门寄生在人和动物细胞内的病毒,如流感病毒、艾滋病病毒等。

2. 植物病毒:专门寄生在植物细胞内的病毒,如烟草花叶病毒等。

3. 细菌病毒:又称噬菌体,专门寄生在细菌细胞内的病毒。

它们能够破坏细菌的细胞结构,导致细菌死亡。

六、病毒与人类的关系1.有害方面:病毒能引发人类、动物和植物的疾病,如艾滋病、禽流感、烟草花叶病等,对人类健康和生态平衡造成威胁。

2.有益方面:科学家可以利用病毒的特性进行生物防治,如利用噬菌体防治某些细菌性疾病。

病毒还可以作为基因工程的载体,用于遗传物质的转移和表达。

在医药领域,科学家利用减毒或灭活的病毒制成疫苗,预防某些病毒性疾病的发生和传播。

例如,牛痘苗、脊髓灰质炎疫苗、狂犬病疫苗等都是基于病毒的疫苗。

七、总结病毒作为生物圈中的一种特殊生物,具有独特的结构和生命活动方式。

初中生物病毒知识点总结归纳病毒结构与组成病毒是一种非常微小,结构简单的生命形式,通常比细菌小得多。

病毒没有细胞结构,主要由遗传物质(DNA或RNA)和蛋白质外壳(衣壳)组成。

有些病毒还有一个由脂质双层构成的外膜,称为病毒包膜。

病毒的遗传物质可以是单链或双链,这决定了病毒的复制方式和变异速度。

病毒的分类病毒根据其遗传物质的类型可以分为DNA病毒和RNA病毒两大类。

DNA病毒的遗传物质是脱氧核糖核酸,如腺病毒、疱疹病毒等。

RNA病毒的遗传物质是核糖核酸,如流感病毒、HIV等。

此外,病毒还可以根据其对宿主细胞的感染部位、传播途径等进行分类。

病毒的复制病毒不能独立进行新陈代谢和繁殖,必须依赖宿主细胞的机制进行复制。

病毒复制的过程通常包括吸附、侵入、解包、复制、组装和释放六个阶段。

首先,病毒通过特定的受体与宿主细胞表面结合,然后通过内吞或融合等方式进入细胞内部。

病毒的遗传物质被释放到宿主细胞内,利用宿主的合成机制复制自身,并指导宿主细胞合成病毒蛋白。

新合成的遗传物质和蛋白质组装成新的病毒颗粒,最后通过出芽或裂解等方式从宿主细胞中释放出来。

病毒的传播病毒可以通过多种途径传播,包括直接接触、飞沫传播、空气传播、食物和水传播、媒介生物传播等。

例如,流感病毒通过飞沫传播,艾滋病毒通过性接触或血液传播。

病毒的传播效率和范围取决于其稳定性、宿主的免疫状态以及环境因素。

病毒与疾病病毒可以感染人类、动物、植物等各类生物,引起各种疾病。

病毒感染可能导致急性疾病,如流感、感冒等,也可能导致慢性疾病,如艾滋病。

某些病毒还可能引起癌症,如人乳头瘤病毒(HPV)与宫颈癌的关系。

病毒感染后,宿主的免疫系统会启动防御机制,产生针对病毒的特异性免疫应答。

病毒的防治预防和控制病毒性疾病的方法包括疫苗接种、抗病毒药物、良好的卫生习惯和公共卫生措施。

疫苗通过模拟病毒感染,训练免疫系统识别和攻击特定的病毒,从而预防疾病的发生。

抗病毒药物可以直接作用于病毒的复制过程或抑制病毒的活性。