《静夜思》小学语文公开课教学设计 《静夜思》小学语文公开课教学设计 知识目标 1、认识10个生字,会写4个字。认识1个偏旁“攵”。 2、朗读、背诵这首古诗。 能力目标 1、培养学生的识字能力。 2、培养学生诵读古诗的能力。 情感目标 1、让学生受到古诗文化的熏陶,产生对中华传统文化的热爱之情。 2、使学生感受到古诗中所描绘的美好意境,勾勒出的浓浓思乡情。 3、培养学生的识字兴趣。 【教学重难点】会认10个生字,写好4个字。有感情的诵读古诗。 【教学过程】 一、导入:背诵古诗 (背景屏幕出示“古诗”)让学生读读屏幕上的字。背背喜欢的古诗。 二、介绍诗人 叠纪师:同学们,我们的祖先给我们留下了很多优秀的古诗作品,写出这些古诗的作者我们把他们叫作(“诗人”)。咱们就来认识一下

这位诗人。 1、屏幕演示:出现李白像,让学生介绍一下对李白的了解。 2、课件演示,介绍李白 李白是我国唐代著名的诗人,古时候很多诗人都有自己的封号,李白就号称“青莲居士”。他一生写了很多古诗,将近有一千首,他的`诗想像丰富,风格豪放,正因为他的诗写得多,写得妙,简直就像一位作诗的神仙,所以人们还称他为“诗仙”。诗仙就是在说诗人(“李白”。) 三、从图画意境进入古诗 1、课件演示秋夜,李白望月图)看,这是什么时候,李白在干什么? 2、学生看图说一说 3、揭示诗题 师:这是秋天,一个静悄悄夜晚,李白正离家在外,看到这样圆圆的月亮,让他想起了自己的故乡。于是写下了一首留传千古的诗作──“静夜思” 4、齐读课题 5、知道这首诗吗?让学生背一背 四、认读生字 1、读字正音 ⑴指名读古诗 ⑵在书圏出本课生字,边圈边读 ⑶同位互相检查,互读互听。(出示课件)

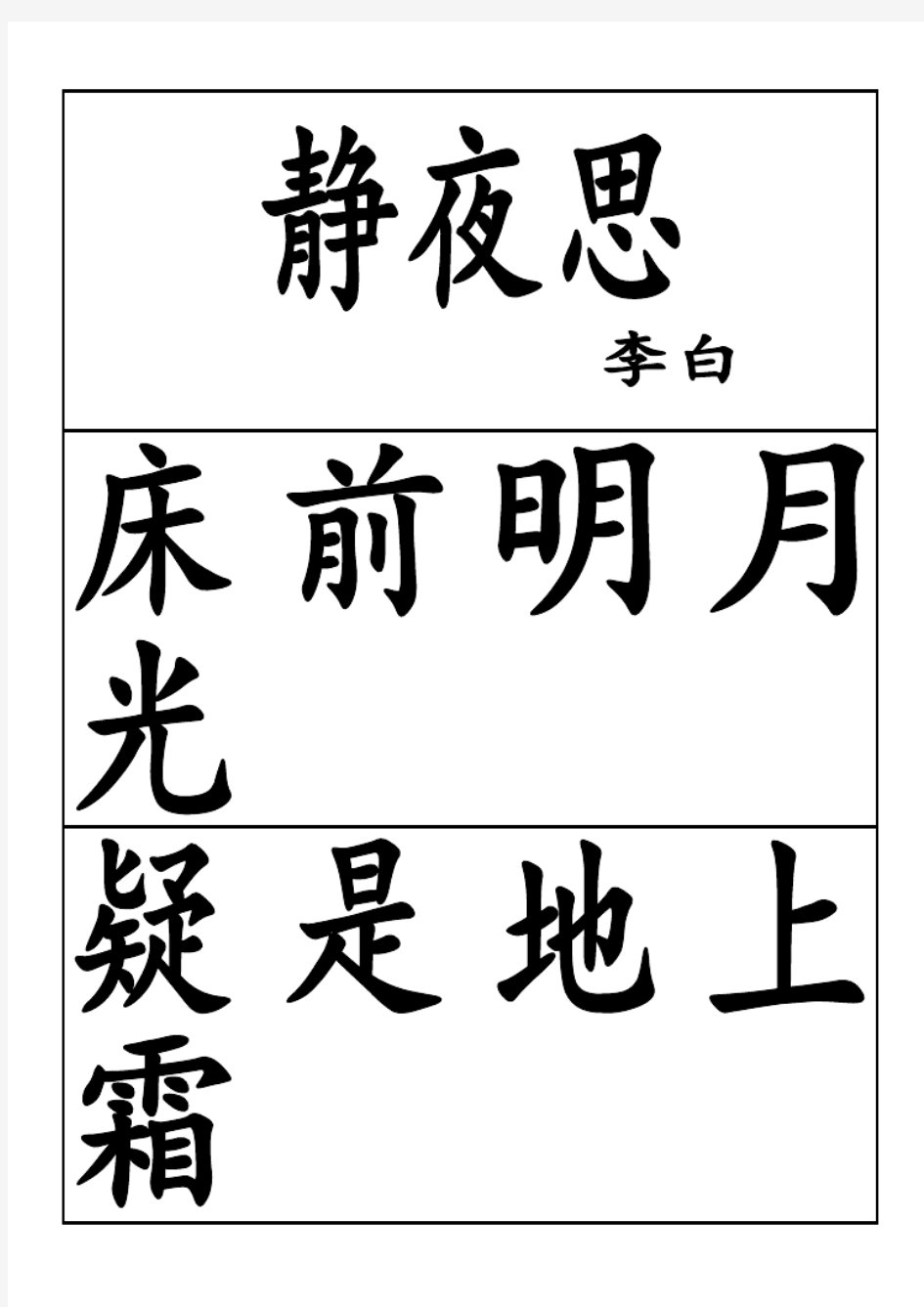

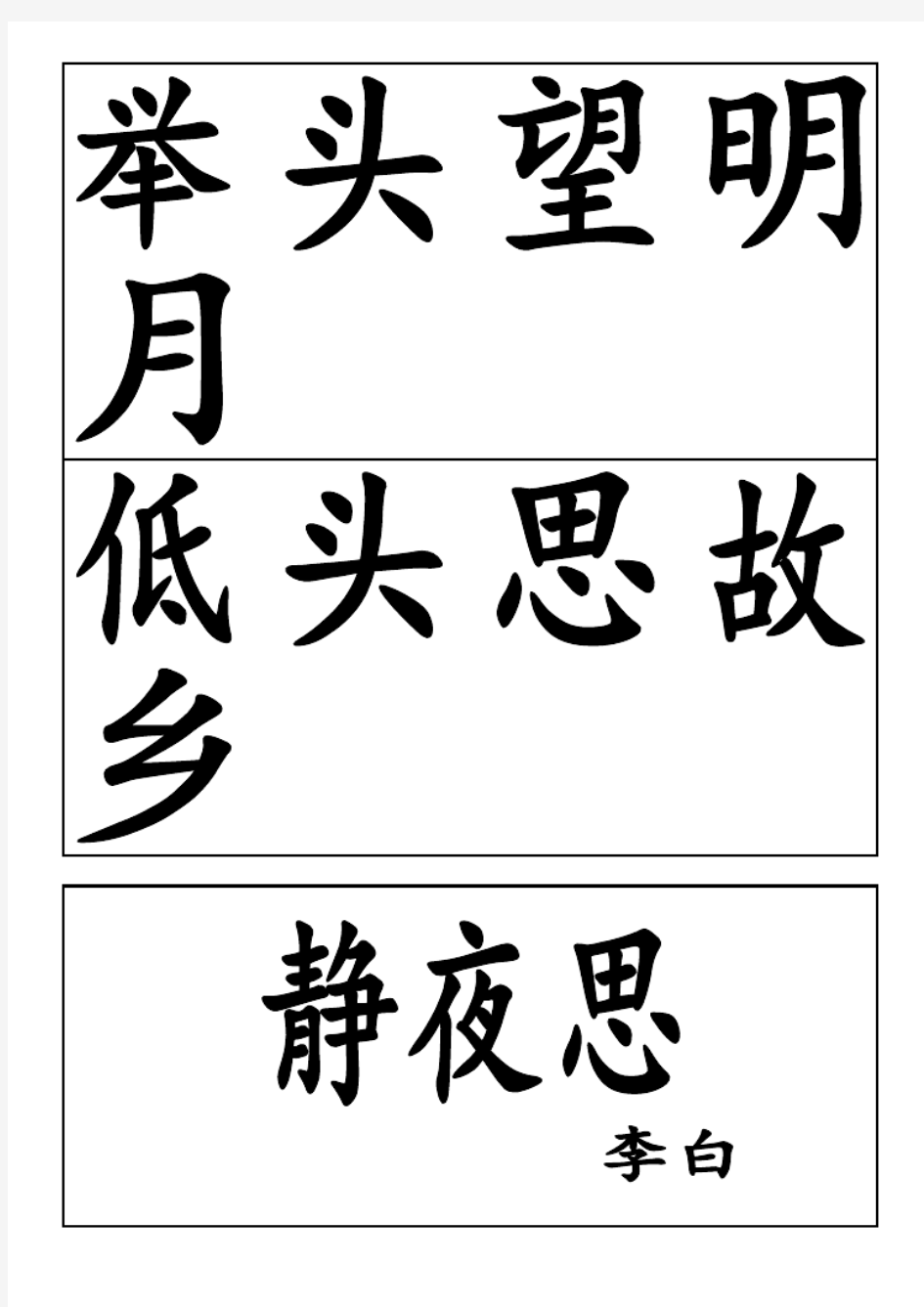

静夜思 唐代:李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 注释 静夜思:静静的夜里,产生的思绪。 床:今传五种说法。 一指井台。已经有学者撰文考证过。中国教育家协会理事程实将考证结果写成论文发表在刊物上,还和好友创作了《诗意图》。 二指井栏。从考古发现来看,中国最早的水井是木结构水井。古代井栏有数米高,成方框形围住井口,防止人跌入井内,这方框形既像四堵墙,又像古代的床。因此古代井栏又叫银床,说明井和床有关系,其关系的发生则是由于两者在形状上的相似和功能上的类同。古代井栏专门有一个字来指称,即“韩”字。《说文》释“韩”为“井垣也”,即井墙之意。 三“床”即“窗”的通假字。本诗中的‘床’字,是争论和异议的焦点。我们可以做一下基本推理。本诗的写作背景是在一个明月夜,很可能是月圆前后,作者由看到月光,再看到明月,又引起思乡之情。既然作者抬头看到了明月,那么作者不可能身处室内,在室内随便一抬头,是看不到月亮的。因此我们断定,‘床’是室外的一件物什,

至于具体是什么,很难考证。从意义上讲,‘床’可能与‘窗’通假,而且在窗户前面是可能看到月亮的。但是,参照宋代版本,‘举头望山月’,便可证实作者所言乃是室外的月亮。从时间上讲,宋代版本比明代版本在对作者原意的忠诚度上,更加可靠。 四取本义,即坐卧的器具,《诗经·小雅·斯干》有“载寐之牀”,《易·剥牀·王犊注》亦有“在下而安者也。”之说,讲得即是卧具。 五马未都等认为,床应解释为胡床。胡床,亦称“交床”、“交椅”、“绳床”。古时一种可以折叠的轻便坐具,马扎功能类似小板凳,但人所坐的面非木板,而是可卷折的布或类似物,两边腿可合起来。现代人常为古代文献中或诗词中的“胡床”或“床”所误。至迟在唐时,“床”仍然是“胡床”(即马扎,一种坐具)。 疑:好像。 举头:抬头。

《静夜思》教案设计 教材分析: S版义务教育课程标准实验教科书一年级上册第六单元13课《静夜思》,语言凝练,感情真挚,意境深远,成功地反映了外出游子的静夜思乡之情。如霜的月光就好似一只看不见的手,无声地拨动着作者的心弦;举头仰望,低头沉思,俯仰之间,神驰万里,表现了诗人对故乡无尽的思念。背景图是诗句内容的形象反映,可帮助学生理解古诗,进入诗句所描写的意境。 教学方法: 学习古诗,重在吟诵。教学中应注意引导学生反复朗读,体会诗歌的韵味和美好的意境。本课主要采用学生独立自主学习、小组合作学习、探究学习等学习方法,并结合多媒体展示帮助学生理解诗意,感受古诗描绘的意境。 教学思路: 采用低年级学生乐于接受的方式,引导学生感受古诗的意境美。在识字、写字教学中,引导学生把有限的时间和精力用于突破识字和写字的难点,防止平均用力。 教学目标: 1.认识10个生字,会写生字“目、耳、头、米”,认识新偏旁“攵”,“心”。 2.感受诗歌所描绘的美好意境,激发学生对阅读中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。 3.正确、有感情地诵读、背诵这首诗文。 教学重点: 1、认读生字,写生字。 2、朗读、背诵古诗 教学难点: 1、感受诗歌所描绘的美好意境,体会诗人思念故乡的心情。 2、培养学生阅读古诗的兴趣。 教学时间:一课时

教学准备:Ppt课件,生字卡片 教学过程: 一、猜谜语导入 1.小朋友喜欢猜谜语吗?今天,老师就给大家带来了一则: 有时落在山腰,有时挂在树梢, 有时像面圆镜,有时像把镰刀。 (谜底:月亮) 小朋友,你们喜欢月亮吗?从古至今,许多诗人、作家和你们一样也很喜欢月亮,望着月亮,诗人、作家会想起许多令他们思念的东西。今天,我们就来学习一首有关月亮的古诗《静夜思》。 2.板书课题,(教师板书,学生齐书空)认读生字“静”“夜” 3.有谁知道这首诗的作者是谁啊?(李白)哪位同学对诗人有所了解?学生自由回答。 [设计意图:以儿童喜闻乐见的猜谜形式导入新课,激发学生学习兴趣。] 二、初读课文,整体感知课文内容 1.自主练读课文,并用“——”划出不认识的字。 2.四人小组内学习:说一说有哪几个字是自己认识的,不认识的的字借助拼音自学,小组内交流识字方法,互教互学。 3.指名学生一行一行读课文。注意正音,指导读好“静、床、光、望、乡”的后鼻音。 4.同桌互相读一读,争取人人把课文读准、读顺。 [设计意图:指导方法,重视落实,培养学生的独立学习意识和合作学习精神。] 三、创设情境,复现生字 1.现在月亮姐姐要考考小朋友,把生字藏在星星里,你还认识它们吗?

部编版一年级语文下册《静夜思》教学设 计与反思 设计说明 《语文课程标准》在第一学段指出:诵读儿歌、童谣和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受 语言的优美。《静夜思》这首诗语言凝练,意境深远,成功地表达了游子的静夜思乡之情。本课教学设计旨在指 导学生在读中学习生字词,感知古诗内容,体会古诗的 韵味,感悟诗中绵绵的思乡之情,以达到学生在接受古 诗文化熏陶的同时,热爱中国传统文化的目的。 课前准备 1.搜集诗人李白的资料及本首诗创作的背景资料。制作本课的生字卡片,制作多媒体课件。(教师) 2.熟读《静夜思》,预习生字。(学生) 课时安排 2课时。 教学过程 第一课时 一、猜谜导入,揭示课题 1.导言:小朋友们,你们喜欢猜谜语吗?今天,老师就给大家带来了一个谜语,请大家猜一猜,看谁最聪明。

2.多媒体课件出示: 有时落在山腰,有时挂在树梢, 有时像面圆镜,有时像把镰刀。(谜底:月亮) 3.课件展示月下美景图,教师用优美的语言引入并揭示课题:一轮明月冉冉升起,月光照着沉睡的小山村,照着苍茫的大山,照着宁静的港湾,照着我们祖国大地 的每一个角落。望着月亮,许多人都会思绪万千。今天,我们就来学习一首有关月亮的古诗《静夜思》。 4.板书课题,学习生字夜、思等。 (1)指名试读课题。 (2)指导学生把课题读准。 (3)引导学生说说认识这三个字的方法。这三个字你们认识吗?是怎么认识的?能给它们找找伙伴吗? (4)教师根据学生口头组词相机板书:安静、夜晚、思念。 5.课件演示秋夜李白望月图,教师引导学生看图:这是什么时候?谁在干什么? (1)学生看图说一说图上的内容。 (2)教师简介诗人的生平和诗歌的写作背景:这首诗是我国唐朝诗人李白的经典之作。这是他离开家乡,离 开亲人后,在一个安静的夜晚,面对皎洁的月亮产生的 对家乡亲人的思念。

李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡” 全诗翻译赏析 《静夜思》是伟大诗人李白的作品,表达的是思乡之情。这首诗虽然只有区区二十个字,但就流传非常广泛,它几乎是全世界华人耳熟能详的一首名篇。 静夜思 李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 【注释】 1、举:抬。 ①夜思:一作“静夜思”。郭茂倩(qian欠)把它编入《乐府集·新乐府辞》,并说:“新乐府者,皆唐世之新歌也。以其辞实乐府,而未尝被于声,故曰新乐府也。”

②明月光:明亮的月光。 (3)举头:抬头。望明月:一作“望山月”。晋《清商曲辞·子夜四时歌·秋歌》:“仰头看明月,寄情千里光。” (4)低头:形容沉思的神态。思:思念。 【韵义】 皎洁的月光洒到床前, 迷离中疑是秋霜一片。 仰头观看明月呵明月, 低头乡思连翩呵连翩。 [诗文解释] 那透过窗户映照在床前的月光,起初以为是一层层的白霜。仰首看那空中的一轮明月,不由得低下头来沉思,愈加想念自己的故乡。创作背景 李白《静夜思》一诗的写作时间是公元726年(唐玄宗开元之治十四年)旧历九月十五日左右。李白时年26岁,写作地点在当时扬州旅舍。其《秋夕旅怀》诗当为《静夜思》的续篇,亦同时同地所作。李白在一个月明星稀的夜晚,诗人抬望天空一轮皓月,思乡之情油然而生,写下了这首传诵千古、中外皆知的名诗《静夜思》。 【评析】 这是写远客思乡之情的诗,诗以明白如话的语言雕琢出明静醉人的秋夜的意境。它不追求想象的新颖奇特,也摒弃了辞藻的精工华美;它以清新朴素的笔触,抒写了丰富深曲的内容。境是境,情是情,那

么逼真,那么动人,百读不厌,耐人寻绎。无怪乎有人赞它是“妙绝古今”。李白的这首思乡之作,被称为“千古思乡第一诗”,感动了古今无数他乡流落之人。 诗的起句,“床前明月光”,可谓平实朴素之极,以此清静之景来衬出诗人的寂寞孤单。这首诗在写法上,能注意心理刻画和行动举止描写相结合,第二句中,一个“疑”字点出诗人的内心深处迷离之因。由于是似睡非睡,似醒非醒,因此很容易产生错觉。这是诗人极写思乡之切,因而才情思恍惚,眼目迷离。后两句诗人从沉思中转而清醒过来,便是一“举头”,再一“低头”。为何要“举头”?因为诗人后来既然已醒悟到地上应是月光而不是白霜,所以就产生了无穷的遐想,这就是“仰头看明月,寄情千里光”之类的古人有关月光传情的诗句所表述的思亲之情。他感到光看地上的月光还不足以寄托自己的情思,因而便“举头”仰望,这样便可看得更加真切一些,清晰一些,似乎要从这明月里寻找家人从远方寄送来的美好祝愿。仰望既久,思念愈深,诗人便又转而“低头”了。为何还要“低头”呢?这是因为虽久久仰望,甚至望眼欲穿,依旧不能从明月那里得到一份慰藉,无奈之中,只得低头沉思不语了。以无情言情则情出,从无意写有意则意真。于是,诗人将对故乡的思念,化为寄情明月之举,头上的明月,心中的故乡,真是别有一番滋味在心头!

古诗静夜思教案范文 活动目标: 1、了解有关中秋的故事、古诗、歌曲等,知道中秋节是一个团圆的节日,加深对我国民族节日的亲切感。 2、初步理解古诗内容,感觉古诗中蕴含的热爱生活、思念亲人的情感。 活动准备: 相应的汉字(古诗原文) 活动过程: 一、谈话,引出主题。 1、谁知道再过几天是什么节日? 2、中秋节这一天天上的月亮会有什么变化呢? 3、中秋节大家要做些什么呢?(鼓励孩子大胆说出自己的想法) 小结:中秋节的月亮又大又亮又圆,一家人都会团聚在一起吃饭、赏月、品尝月饼,中秋节是一个大家团圆的节日。 4、你们知道中秋节为什么要吃月饼呢? 讲述故事:《中秋节为什么要吃月饼》(综P35) 二、学习古诗。 1、中秋节是一个团圆的节日,可是有些工作在外地的人,没有办法赶回家过中秋节,他们真想家呀,思念亲人。古代有一位名字叫李白,他就怀着这种心情写了一首古诗——《静夜思》,我们来听一听(第一遍):

提问: (1)古诗的名字叫什么?有几句话? (2)古诗里说了些什么? 2、再次欣赏,帮助孩子逐句理解古诗的内容: 举——抬; 诗的大意:床前洒满了明亮的月光,好似一层秋霜铺在地上。抬起头,仰望挂在遥远天空的明月;低下头,思念我那可爱的故乡。 3、孩子吟诵古诗 4、思考:作者为什么看到月亮会想起家乡? 三、欣赏歌曲《爷爷为我打月饼》 1、介绍歌曲背景,了解歌曲的来由 2、教师演唱歌曲,孩子听赏。 四、结束活动。 设计理念: 采用低年级学生乐于接受的方式,引导学生感觉古诗的意境美。在识字、写字教学中,引导学生把有限的时间和精力用于突破识字和写字的难点,防止平均用力。 教材分析 《静夜思》语言凝练,感情真挚,意境深远,成功地反映了外出游子的静夜思乡之情。如霜的月光就好似一只看不见的手,无声地拨动着作者的心弦;举头仰望,低头沉思,俯仰之间,神驰万里,表

戴建荣《静夜思》课堂实录 一、揭题读题,初识平仄 师:每位同学前面都有一张纸,拿出一支笔来,准备好了吗?我们要准备写字了,注意一拳、一尺、一寸,写字姿势要标准。我们一起来书写今天上课的题目,知道今天上课的题目吗?我们一起写。(教师板书课题)注意“静”字下 面的一竖不能写成一撇。写完了,就坐端正,那个男孩子非常好! 师:谁来念? 生:静夜思 师:还有谁来念? 生:静夜思 师:好的,一起念。 生:(齐念)静夜思 师:这样念的是吗?来,请看黑板。跟我念Sì 生:(齐念)si 师:刚才你们念的没有念错,但是,今天我们为什么把它念成第四声呢?,学 到后面你就知道了。请看投影,自古至今这个字有三个读音,当它念思的时候 解释为1,2、3、4,用现在的话来说,做动词的时候念“sì”。它解释为:心 绪 生:(齐声)心绪 师:简单的讲就是心情。用现在的话来讲就是当它做名词的时候读si 再读si 生:(齐声)sì sì 师:第三个读音读sai ,和哪个字相识? 生:腮 师:对,月字旁的腮,摸摸我们脸上的腮帮子,摸得到吗? 师:看看哪一种字典里面,有这样的查找呢?《辞源》,修辞的辞,源头的源,

谁家有这样的大字典?哪儿来的? 生:是我姐姐给我的! 师:你姐姐是干什么的? 生:我姐姐是—— 师:想不起来了,没关系,但拥有这本字典的人一定是有文化的人。没说错吧?生:没! 师:我们以后会阅读更多的古典文学,阅读的时候,有些读音吃不准应该查找《辞源》。 这本字典里所记载的就是这本字典的古音,为什么要记载古音呢?为什么要恢 复它的古音呢?我们继续往后学。 师:当“思”念成第四声的时候,你会发现这三个字? 生:它们全读第四声。 师:不错,读一读。 生:静夜思 师:声调里面除了第四声,还有吗? 生:第一、二、三声 师:还有一个特殊的声调叫什么? 生:轻声 师:古时候有没有声调啊!古时候的声调看老师写。(老师板书平声和仄声) 一起念! 生:平仄 师:现在的声调和古时候的声调是有联系的,现在的声调就是由古时候的声调 一点一点传下来的。什么联系呢?听清楚现在的一、二声就是古时候的“平声”,会倾听的孩子学得好,三、四声等于“仄声”。 师:为了好记一点,平声用“一”表示,仄声用“I”表示,平声字念得时候要长一点,仄声念得时候要短一点,这个规律就叫平长仄短。念!

静夜思古诗赏析 【注释】 ①床:指井台。(对于床的解释有争议,见下) ②疑:怀疑,以为。 ③举头:抬头。 ④静夜思:宁静的夜晚所引起的乡思。 【译文】 那透过窗户映照在床前的月光,起初以为是一层层的白霜。仰首看那空中的一轮明月,不由得低下头来沉思,愈加想念自己的故乡。 【赏析】 平淡的语言娓娓道来,如清水芙蓉,不带半点修饰。完全是信手拈来,没有任何矫揉造作之痕,正是平平淡淡才是真。本诗从“疑”到“举头”,从“举头”到“低头”,形象地表现了诗人的心理活动过程,一幅鲜明的月夜思乡图生动地呈现在我们面前。 客居他乡的游子,面对如霜的秋月怎能不想念故乡、不想念亲人呢?如此一个千人吟、万人唱的主题却在这首小诗中表现得淋漓尽致,以致千年以来脍炙人口,流传不衰! 关于“床”的释义:

1)指井台。参考资料:《新课堂作文》。已经有学者撰文考证过。退休教师重解李白“床前明月光”,中国教育家协会理事程实将考证结果写成论文发表在刊物上,还和好友创作了《<静夜思>诗意图》。 2)魏明伦表示,《静夜思》家喻户晓,但研究者对这首诗却一直争论不休,焦点就集中在“床前明月光”的“床”上。有的认为“床”应作坐具解释,有的认为“床”应作睡眠之床,学者认为“床”应作井栏解。其实,《静夜思》中的“床”确为井栏,而且“井”这一民俗意象是全诗的核心意象。从考古发现来看,中国最早的水井是木结构水井。古代井栏有数米高,成方框形围住井口,防止人跌入井内,这方框形既像四堵墙,又像古代的床。因此古代井栏又叫银床,说明井和床有关系,其关系的发生则是由于两者在形状上的相似和功能上的类同。古代井栏专门有一个字来指称,即“ 韩”字。《说文》释“韩”为“井垣也”,即井墙之意。 3)“床”即“窗”的通假字 4)驳以上观点床之本义即坐卧的器具,《诗经·小雅·斯干》有“载寐之牀”,《易·剥牀·王犊注》亦有“在下而安者也。”之说,讲得即是卧具。 5)马未都先生提出观点:床应解释为胡床。胡床亦称“交床”、“交椅”、“绳床”。古时一种可以折叠的

幼儿园大班古诗教案《静夜思》 小组人员:刘洋,刘莹,王冬佳,刘宇靖,范君。 静夜思 唐,李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 设计意图: 这是一首家喻户晓的诗,我听到很多没有上大班的小朋友,都可以倒背如流,但是我发现多数小朋友在朗读古诗上缺乏训练,不知道如何正确的朗读古诗。也不知道古诗的含义。所以,我需要用这节语言课程,提高幼儿对古诗的兴趣,和对内容的理解。 活动目标: 1.可以流利的朗读古诗,知道大概的意思。进而培养幼儿对古诗的兴趣。 2.知道“举头”“低头”的含义,知道是个动词,并且可以做出来动作。 3.可以控制自己的朗读能力,尽量不拉长音,不结巴。 4.能够和其他小朋友沟通,享受讨论的快乐。 5.让幼儿体会到什么是思乡之情。 活动准备:ppt 前经验准备:幼儿在语言教育活动中已经会吟诵《静夜思》这首诗歌

活动难点: 1.能够理解古诗之中的含义。体会到诗中的美好意境,和诗人的思乡之情。 2.能够知道“举头”“低头”的含义,知道是个动词,并且可以运用到生活和游戏之中。 活动过程: 一、引入课堂: 教师在ppt上出示月亮、或者夜空等有意境的图片。问小朋友这些图片好不好看?这些图片分别是什么?这些图片里有什么?对,有月亮,那么今天我给你们讲一个由月亮引出来的故事好不好? 二、授新课,学习《静夜思》 1. 在这晴朗的夜空,有许多星星一闪一闪亮晶晶的,一轮又大又圆的月亮挂在蓝蓝的天空中,真美!在许多许多年以前,(出示课件)有一位叫李白的诗人在外面游历,他很久很久没回家了, 在这静静的夜晚,面对这圆圆的月亮,思念起家乡的亲人,由此而写下了一首诗,叫《静夜思》。(揭晓古诗名字,齐读一边静夜思)(把诗的大概解释放在前面,引出古诗,提高兴趣。) 2.小朋友听完了老师讲的古诗想到了什么呢?谈话:如果小朋友在小的时候离开爸爸妈妈到很远的地方,会是什么样的心情呢? 3.下面和老师一起来学习这首诗,出示古诗。 静夜思 唐,李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 出示古诗时,伴有一些符合内容的图片,目的是让小朋友理解古诗内容,更容易理解到思乡之情。 注:ppt上不会出示翻译的内容,教师口述讲解,(古诗解释)这样小朋友在看图的同时,听老师的讲解,会更容易理解,字数多了幼儿会厌倦。

静夜思 唐代· 李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 【译文】 明亮的月光洒在窗户纸上,好像地上泛起了一层白霜。 我抬起头来,看那天窗外空中的明月,不由得低头沉思,想起远方的家乡。 【注释】 静夜思:静静的夜里,产生的思绪。 床:今传五种说法。 疑:好像。 举头:抬头。 【创作背景】 李白的《静夜思》创作于公元726年(唐玄宗开元十四年)九月十五日的扬州旅舍,当时李白26岁。同时同地所作的还有一首《秋夕旅怀》。在一个月明星稀的夜晚,诗人抬望天空一轮皓月,思乡之情油然而生,写下了这首传诵千古、中外皆知的名诗《静夜思》。 【赏析】 诗的前两句,是写诗人在作客他乡的特定环境中一刹那间所产生的错觉。一个独处他乡的人,白天奔波忙碌,倒还能冲淡离愁,然而一到夜深人静的时候,心头就难免泛起阵阵思念故乡的波澜。何况是在月明之夜,更何况是月色如霜的秋夜。“疑是地上霜”中的“疑”字,生动地表达了诗人睡梦初醒,迷离恍惚中将照射在床前的清冷月光误作铺在地面的浓霜。而“霜”字用得更妙,既形容了月光的皎洁,又表达了季节的寒冷,还烘托出诗人飘泊他乡的孤寂凄凉之情。 诗的后两句,则是通过动作神态的刻画,深化思乡之情。“望”字照应了前句的“疑”字,表明诗人已从迷朦转为清醒,他翘首凝望着月亮,不禁想起,此刻他的故乡也正处在这轮明月的照耀下。于是自然引出了“低头思故乡”的结句。“低头”这一动作描画出诗人完全处于沉思之中。而“思”字又给读者留下丰富的想象:那家乡的父老兄弟、亲朋好友,那家乡的一山一水、一草一木,那逝去的年华与往事……无不在思念之中。一个“思”字所包涵的内容实在太丰富了。 明人胡应麟说:“太白诸绝句,信口而成,所谓无意于工而无不工者。”(《诗薮·内编》卷六)王世 懋认为:“(绝句)盛唐惟青莲(李白)、龙标(王昌龄)二家诣极。李更自然,故居王上。”(《艺圃撷馀》)怎样才算“自然”,才是“无意于工而无不工”呢?这首《静夜思》就是个样榜。所以胡氏特地把它提出来,说是“妙绝古今”。 这首小诗,既没有奇特新颖的想象,更没有精工华美的辞藻;它只是用叙述的语气,写远客思乡之情,然而它却意味深长,耐人寻味,千百年来,如此广泛地吸引着读者。

李白《静夜思》英译欣赏 静夜思 李白 床前明月光,疑是地上霜. 举头望明月,低头思故乡. 1).In the Still of the Night I descry bright moonlight in front of my bed. I suspect it to be hoary frost on the floor. I watch the bright moon, as I tilt back my head. I yearn, while stooping, for my homeland more. (徐忠杰) 注:徐忠杰先生是著名的诗词翻译家,他善于用美丽的辞藻、韵律将中国古诗词翻译成英文,其译作广受读者好评。从这首诗亦可发现徐先生的风格,如对比其他译作来看,“床前(看见)明月光”中,“看见”译为see,或者干脆没有翻译,但徐先生用的是更高级的词汇descry,这样读上去也更为押韵。 2).A Tranquil Night Abed, I see a silver light, I wonder if it's frost aground. Looking up, I find the moon bright; Bowing, in homesickness I'm drowned. (许渊冲译) 注:许渊冲先生曾经师从钱钟书先生,是诗词翻译的老前辈,堪称翻译界牛人。钱钟书先生评价他的翻译“直追李白灵魂”,而其同窗好友杨振宁先生则评价他翻译的诗歌是“没有戴镣铐跳舞”。大家注意没有,本诗标题只译了“静夜”,而没有译“思”。有人说静夜而思,是自然而然的事儿,不译也罢,你觉得呢? 3).In the Quiet Night So bright a gleam on the foot of my bed--- Could there have been a frost already? Lifting my head to look, I found that it was moonlight. Sinking back again, I thought suddenly of home. (Tr. Witter Bynner) 注:这是美国翻译家威特·宾纳的译作,可以看出,他和华人翻译家思维的不同之处,“床前明月光”多数华人翻译家会自然的补充主语、谓语,即理解为“我看见······”,但他直接以月光为主语,翻译为月光照在床前。 4). Night Thoughts I wake, and moonbeams play around my bed, Glittering like hoar-frost to my wandering eyes; Up towards the glorious moon I raise my head,

古诗诵读静夜思 主备人:顾勐茹教学目标: 1、能借助拼音正确朗读古诗,熟读成诵。 2、能在老师的帮助下,大致了解古诗的意思。 3、能感受作者身在异乡,仰望明月而思念家乡及亲人的感情。 教学重点、难点: 1、能正确朗读古诗,并背诵。 2、能感受作者身在异乡,仰望明月而思念家乡及亲人的感情。 教学过程: 一、音乐引入,感受情境美 1、课件出示李白画像及课题。学生齐读课题,指导读准字音。 2、简介诗人李白资料及这首诗的背景。 3、小结:李白是我国唐代著名的诗人,古时候很多诗人都有自己的封号,李白就号称“青莲居士”。他一生写了很多古诗,将近有一千首,因为他的诗写得多,写得妙,简直就像一位作诗的神仙,所以人们还称他为“诗仙”。诗仙就是在说诗人(“李白”。)这首《静夜思》写的是他刚刚离开了家乡,离开了亲人后,对家乡、对亲人的思念。 二、初读感知,读准字音 1、听录音,跟读古诗。 2、自由读古诗,读准字音,读通全诗。 3、谁愿意给大家读一读古诗。(指名朗读) 4、读好一首古诗,必须读出节拍,读出感情。听老师读,听清节奏。 5、学生自己练习读。 6、指名读,齐读。 四、读一读、演一演、画一画,领悟古诗情趣 1、出示第一句: 1)理解“霜”:在哪儿见过霜。在诗人眼中,什么像霜? 2)指导读句。 2、出示第二句: 1)举头时看到了什么?“低头”时又想到了什么? 2)指导读句。 3、指导学生诵读古诗:看图做动作引导读、指名读、男女生读、齐读。 4、背诵古诗。 5、欣赏完后,想一想李白的心情是怎样的?如果你离开了爸爸妈妈,十分想念他们,却无法相见,你的心情怎样? 6、配乐读。 附板书:静夜思 唐?李白

由于当前的一些早期教育,学生在入学前后,对于《静夜思》这样浅显易懂、妇孺皆知的经典篇章,早已烂熟于心。如果课堂上教师仍然囿于常规,从头讲到尾,大部分学生肯定会兴趣索然,教学效果也可想而知。因此针对这一实际,我进行了大胆的尝试,采取了分层教学法,即对于学有余力的学生提出高层次的要求,激发他们的探究欲望。对于低层次的学生,主要采取生生合作、师生合作的形式,循序渐进的提出要求,最终使生生有所得,生生有创新。 根据小学语文课程标准对古诗教学的要求,我确定《静夜思》一文的教学目标如下:1、有感情的朗读全诗并背诵。2、学会四个生字目、耳、头、米,会认静、夜、床、光、举、头、望、低、故、乡十个二类字。3、积累收集有关思念家乡的诗句。教学重点是学习生字,背诵全诗,积累语言。 具体教学过程如下: 一、释题,了解学情。 正是在这种了解学生所知的基础上,我尝试了分层教学法。 二、循情,因材施教。 为了尊重学生的个体差异和个性化学习方式,我首先提出要求:(1)已经会读会背的学生找学习伙伴开展竞赛,看谁读得准,背得好。(2)不会的同学找值得信赖的学习伙伴(包括老师)一起借助拼音合作学习。 其次,教师巡视,了解不同层次学生的学习效果。 最后,学生交流时也分层次进行,先让低层次的学生读古诗,注意读准字音。再让高层次的学生与伙伴开展竞赛,学生自己评议。这期间,教师一定要兼顾不同学生的发展需求,力求使不同的学生都能感受到成功的乐趣,并能持之以恒,使其成为学生头脑中的一种精神积淀。 另外,对于诗意的理解和朗读指导也不要牵强,不能用教师的分析代替学生的实践感悟,应该让学生在主动积极的思维和情感活动中加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶。在《静夜思》这首古诗的朗读教学上,我注重联系学生对生活的切实体验:你们有过想念亲人的体验吗?具体说说当时的感受。那么大诗人李白和你们一样也是在这种心情下写了这首古诗。可以说,情感的共鸣,独特的感受,会使学生在浓浓的思乡情中再次诵读这首古诗。 三、指导书写,巩固识字。 课标中要求写字写笔画简单的字,不求多,贵在精。教师应指导学生写好基本笔画和笔顺规则。本课共四个字,都是以前学过的。教师先让学生认读,再选择自己最喜欢的字说说你是怎样记住的?但不要做过多的字形分析。然后由教师指导书写。范写在一年级起着举足轻重的作用,在这过程中教师要注意笔顺规则,但不要求学生死记硬背。最后让学生练写,练写上可体现弹性,给学生自主选择的空间,没必要提出相同的要求(至少写2个)。写完后还可以让学生把自己认为写得最满意的字向学习伙伴和老师展示,使学生进一步体验到识字和写字的乐趣。 四、巩固练习,强化积累。 为了巩固这节课的内容,我又设计了以下练习: 1、学生领读生字,扩词。 2、游戏:小刺猬摘苹果。(开展背诵竞赛) 3、拓展积累:你还知道哪些描写思念家乡的诗句?(不知道也没关系,不做过高要求,只要有积累的意识即可。) 4、教师拓展资料,把搜集到的描写思念家乡的诗句发给学生,要求学生会读,有能力的可以尝试背诵。 五、总结全文,布置实践作业。

李白《静夜思》赏析 《静夜思》中运用比喻、衬托等手法,表达客居思乡之情,语言清新朴素而韵味含蓄无穷,历来广为传诵。下面是为你带来的李白《静夜思》赏析,欢迎阅读。 《静夜思》原文明代版本 静夜思⑴ 床前明月光⑵,疑是地上霜⑶。 举头望明月⑷,低头思故乡。[2-3] 宋代版本 静夜思 床前看月光,疑是地上霜。 抬头望山月,低头思故乡。 《静夜思》注释及译文注释: ⑴静夜思:安静的夜晚产生的思绪。 ⑵床:此诗中的床字,是争论和异议的焦点。今传五种说法。①指井台。②指井栏。从考古发现来看,中国最早的水井是木结构水井。古代井栏有数米高,成方框形围住井口,防止人跌入井内,这方框形既像四堵墙,又像古代的床。因此古代井栏又叫银床,说明井和床有关系,其关系的发生则是由于两者在形状上的相似和功能上的类同。③窗的通假字。从意义上讲,床可能与窗通假,而且在窗户前面是可能看到月亮的。但是,参照宋代版本,举头望山月,便可

证实作者所言乃是室外的月亮。从时间上讲,宋代版本比明代版本在对作者原意的忠诚度上,更加可靠。④取本义,即坐卧的器具,《诗经小雅斯干》有载寐之牀,《易剥牀王犊注》亦有在下而安者也之说,讲得即是卧具。⑤马未都等认为,床应解释为胡床。胡床,亦称交床、交椅、绳床。古时一种可以折叠的轻便坐具,马扎功能类似小板凳,但人所坐的面非木板,而是可卷折的布或类似物,两边腿可合起来。现代人常为古代文献中或诗词中的胡床或床所误。至迟在唐时,床仍然是胡床(即马扎,一种坐具)。 ⑶疑:好像。 ⑷举头:抬头。 译文: 明亮的月光洒在窗户纸上,好像地上泛起了一层霜。 我禁不住抬起头来,看那天窗外空中的一轮明月,不由得低头沉思,想起远方的家乡。 《静夜思》赏析胡应麟说:太白诸绝句,信口而成,所谓无意于工而无不工者。(《诗薮内编》卷六)王世懋认为:(绝句)盛唐惟青莲(李白)、龙标(王昌龄)二家诣极。李更自然,故居王上。(《艺圃撷馀》)怎样才算自然,才是无意于工而无不工呢?这首《静夜思》就是个样榜。所以胡氏特地把它提出来,说是妙绝古今。

《静夜思》教案 教学目标: 知识与技能:1、认识10个生字,会写7个生字。 2、正确、流利、有感情地朗读古诗。 3、理解诗意,体会诗的意境。 过程与方法:朗读古诗,并在诵读过程中体会古诗的意境。 情感态度与价值观:让学生受到古诗文化的熏陶,产生对中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。 教学重点:会认10个生字、会写7个生字。 教学难点:感受诗歌所描绘的美好意境,体会诗人思念故乡的心情。 教学方法: 教法:引导启发法为主,辅以讲练法。 学法:自读自悟法、讨论交流法。 教学准备:课件、教学磁性教具和图片。 教学过程: 一、导入 1、介绍“诗仙”李白。 2、小时候的李白非常喜欢月亮,以为是白玉盘、瑶台镜,引出《古朗月行》。 3、长大后的李白离开了故乡,同样是有一个圆圆的月亮的晚上,李白又想些什么呢?

板书:8 静夜思 二、初读古诗,识记生字 1、点读同学读古诗。 2、检查学生生字学习情况。 (1)出示生字卡片:静、夜、思、床、光、疑、举、望、低、故。 ①先齐读,再点读。 静、夜、思、床、光、疑、举、望、低、故。 ②开火车试读,要求读准。 (2)组织学生交流多种识字方法。 (3)教师出示“望”,引出形声字的学习方法。 “举”:“举”手,形象图片记忆法。 “疑”:生活中熟悉的字记。 三、朗读古诗,了解大意 1.读古诗我们还应该注意什么?(感情、节奏) 2.出示画有停顿符号的诗句,让学生在书上标一标。 3.听录音后讨论交流 4. 学生练读、师范读、学生齐读。 4.这首诗讲的是什么意思呢?讨论交流。 5.指名说说。 6.提出不懂的地方。 7.图片理解“床”“霜”。

《静夜思》全诗翻译赏析 《静夜思》是伟大诗人李白的作品,表达的是思乡之情。这首诗虽然只有区区二十个字,但就流传非常广泛,它几乎是全世界华人耳熟能详的一首名篇。 静夜思 李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 【注释】 1、举:抬。 ①夜思:一作“静夜思”。郭茂倩(qian欠)把它编入《乐府集·新乐府辞》,并说:“新乐府者,皆唐世之新歌也。以其辞实乐府,而未尝被于声,故曰新乐府也。” ②明月光:明亮的月光。 (3)举头:抬头。望明月:一作“望山月”。晋《清商曲辞·子夜四时歌·秋歌》:“仰头看明月,寄情千里光。” (4)低头:形容沉思的神态。思:思念。 【韵义】 皎洁的月光洒到床前, 迷离中疑是秋霜一片。

仰头观看明月呵明月, 低头乡思连翩呵连翩。 [诗文解释] 那透过窗户映照在床前的月光,起初以为是一层层的白霜。仰首看那空中的一轮明月,不由得低下头来沉思,愈加想念自己的故乡。 创作背景 李白《静夜思》一诗的写作时间是公元726年(唐玄宗开元之治十四年)旧历九月十五日左右。李白时年26岁,写作地点在当时扬州旅舍。其《秋夕旅怀》诗当为《静夜思》的续篇,亦同时同地所作。李白在一个月明星稀的夜晚,诗人抬望天空一轮皓月,思乡之情油然而生,写下了这首传诵千古、中外皆知的名诗《静夜思》。 【评析】 这是写远客思乡之情的诗,诗以明白如话的语言雕琢出明静醉人的秋夜的意境。它不追求想象的新颖奇特,也摒弃了辞藻的精工华美;它以清新朴素的笔触,抒写了丰富深曲的内容。境是境,情是情,那么逼真,那么动人,百读不厌,耐人寻绎。无怪乎有人赞它是“妙绝古今”。李白的这首思乡之作,被称为“千古思乡第一诗”,感动了古今无数他乡流落之人。 诗的起句,“床前明月光”,可谓平实朴素之极,以此清

静夜思 李白 床前明月光, 疑是地上霜。 举头望明月, 低头思故乡。 【注释】: 1.静夜思:在静静的夜晚所引起的思念。 2.疑:怀疑,以为。 3.举头:抬头。【韵译】: 皎洁的月光洒到床前,迷离中疑是秋霜一片。仰头观看明月呵明月,低头乡思连翩呵连翩。【赏析一】: 这首诗写的是在寂静的月夜思念家乡的感受。诗的前两句“床前明月光,疑是地上霜”,是写诗人在作客他乡的特定环境中一刹那间所产生的错觉。一个独处他乡的人,白天奔波忙碌,倒还能冲淡离愁,然而一到夜深人静的时候,心头就难免泛起阵阵思念故乡的波澜。何况是在月明之夜,更何况是月色如霜的秋夜。“疑是地上霜”中的“疑”字,生动地表达了诗人睡梦初醒,迷离恍惚中将照射在床前的清冷月光误作铺在地面的浓霜。而“霜”字用得更妙,既形容了月光的皎洁,又表达了季节的寒冷,还烘托出诗人飘泊他乡的孤寂凄凉之情。诗的后两句“举头望明月,低头思故乡”,则是通过动作神态的刻画,深化思乡之情。“望”字照应了前句的“疑”字,表明诗人已从迷朦转为清醒,他翘首凝望着月亮,不禁想起,此刻他的故乡也正处在这轮明月的照耀下。于是自然引出了“低头思故乡”的结句。“低头”这一动作描画出诗人完全处于沉思之中。而“思”字又给读者留下丰富的想象:那家乡的父老兄弟、亲朋好友,那家乡的一山一水、一草一木,那逝去的年华与往事……无不在思念之中。一个“思”字所包涵的内容实在太丰富了。这首五言绝句从“疑”到“望”到“思”形象地揭示了诗人的内心活动,鲜明地勾勒出一幅月夜思乡图。诗歌的语言清新朴素,明白如话;表达上随口吟出,一气呵成。但构思上却是曲折深细的。诗歌的内容容易理解,但诗意却体味不尽。明人胡应麟说:“太白诸绝句,信口而成,所谓无意于工而无不工者”(《诗薮·内编》)。这首《静夜思》可以说是李白诗歌的“自然”和“无意于工而无不工”的艺术特色的极好说明。【赏析二】: 《静夜思》是我们每一个人都非常喜欢的诗,不管是年轻人,还是上了年纪,也不管是客居他乡,还是与亲人相守相伴,只要是中国人,就没有不会背这首小诗的,为什么这样一首语句平白如话,情感朴实无华的诗歌在我们每一个人的心中都唤起了深深的共鸣呢? “床前明月光,疑是地上霜。”诗歌的开头是平白的叙事,夜深人静,万籁俱寂,户外室内,没有一点声响,只有那宁静皎洁的月光,悄悄地照在床前的空地上,洒下了淡淡的青辉。在不经意间,低头一望,还以为是地上落了一层薄薄的秋霜呢。这显然是一种错觉。也许,作者本来已经睡着了,在睡梦中回到了家乡,可是却被强烈的思乡情怀唤醒,在朦朦胧胧中,错把地上的月光当做了秋霜亦未可知,“疑”字,用得很传神,细致地反映了当时似睡非睡、似醒非醒恍恍惚惚的感觉,因为自己也隐约地意识到,在屋里是不应该有霜的,可见第一反应是霜,而第二反应就有点怀疑了,等到醒悟过来,这并不是秋霜,而是“床前明月光”时,其实已经是第三反应了。至于为什么第一反应恰恰是秋霜,则又是颇为令人寻味的,因为秋霜历来是一种感伤的暗示,它表示这又是一年秋风起,唤起无数客子心中深藏的年华易逝的迟暮之感,对此,李白是深有体会的,“不知明镜里,何处得秋霜”(《秋浦歌》其十五)正是他内心的表白。在他的笔下,秋霜时而铺在了床前,时而又染在了头顶,可见他把秋霜当做了一种寓意丰富的象征了。而今夕何夕,月色如霜,虽然四下里没有一点声音,而天上的明月和地下的月光却好似在无声地倾吐着什么,使得诗人的内心再也无法平静了。他感到怦然心动,有一股同样是无声却是不可抗拒的情感的暗流在胸中涌动流淌。如霜的月光就好似一只看不见的手,无声地播动了他的心弦,从而使他再也无法平静下来了。“举头望明月,低头思故乡。”这时他已经完全清醒过来了,明白自己身处何地,而当他抬起头来,顺着光线向上望去时,窗外那娟娟的月轮正静静地挂在夜空。他一下子恍然大悟了,

8、静夜思 [教学设计] 学科:语文年级:一(3)班姓名:林炜链时间:2017-5-25 设计说明 《语文课程标准》在第一学段指出:诵读儿歌、童谣和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。《静夜思》这首诗语言凝练,意境深远,成功地表达了游子的静夜思乡之情。本课教学设计旨在指导学生在读中学习生字词,感知古诗内容,体会古诗的韵味,感悟诗中绵绵的思乡之情,以达到学生在接受古诗文化熏陶的同时,热爱中国传统文化的目的。 教学目标 1、认识9个生字,会写7个字。 2、感受诗歌所描绘的美好意境,产生对中华传统文化的热爱之情。 3、朗读、背诵这首古诗。 课前准备 1.搜集诗人李白的资料及本首诗创作的背景资料。制作本课的生字卡片,制作多媒体课件。(教师) 2.熟读《静夜思》,预习生字。(学生) 课时安排: 2课时。 教学过程 第一课时 一、猜谜导入,揭示课题 1.导言:小朋友们,你们喜欢猜谜语吗?今天,老师就给大家带来了一个谜语,请大家猜一猜,看谁最聪明。 2.多媒体课件出示: 有时落在山腰,有时挂在树梢,有时像面圆镜,有时像把镰刀。 (谜底:月亮) 3.课件展示月下美景图,教师用优美的语言引入并揭示课题:一轮明月冉冉升起,月光照着沉睡的小山村,照着苍茫的大山,照着宁静的港湾,照着我们祖国大地的每一个角落。望着月亮,许多人都会思绪万千。今天,我们就来学习一首有关月亮的古诗——《静夜思》。

4.板书课题,学习生字“夜、思”等。 教师根据学生口头组词相机板书:安静、夜晚、思念。 5.课件演示秋夜李白望月图,教师引导学生看图:这是什么时候?谁在干什么? (1)学生看图说一说图上的内容。 (2)教师简介诗人的生平和诗歌的写作背景:这首诗是我国唐朝诗人李白的经典之作。这是他离开家乡,离开亲人后,在一个安静的夜晚,面对皎洁的月亮产生的对家乡亲人的思念。 二、初读古诗,识记生字 1.教师提出学习要求:我知道很多小朋友已经会读这首诗了,希望通过今天的学习,我们不仅能认识古诗中的生字,还能正确、流利地背诵这首古诗。 2.播放古诗朗诵课件,请学生认真听记古诗内容。 3.学生先自读诗句,边读边在诗中圈出生字条里的生字,圈好生字后多读几遍,再与小伙伴合作识记不认识的字。 4.教师指名读古诗,评议是否读准字音。 5.检查学生生字学习情况。 (1)出示生字卡片:夜、思、床、光、疑、举、望、低、故。 ①开火车试读,要求读准。 静夜思念床前月光疑问举头远望低头故乡 ②自读“床、光、望、乡”,说发现。(它们都是后鼻音的字,而且韵母都是ɑnɡ。) ③相机理解“举”:请学生把铅笔“举”起来;请“举”手。 ④通过反义词的方法理解“低”。 ⑤联系诗句内容“望明月”,理解“望”是“看”的意思。 6.做“摘星星”的游戏。 (1)课件出示情境图,教师激趣:小朋友,今晚的夜色真美,不仅月亮姐姐来到了我们的现场,你看星星妹妹也来凑热闹了。不过,星星妹妹说:“我们的身上有你们刚刚认识的字宝宝,只要把你认识的字宝宝读对读准,那颗星星就送给你了。” (2)学生积极参与游戏,正确认读生字。 7.“摘苹果”的游戏。 三、朗读古诗,了解大意 1.读古诗我们还应该注意什么?(停顿) 2.出示画有停顿符号的诗句,让学生在书上标一标。 3.师范读,学生练读。 4.这首诗讲的是什么意思呢?小组讨论交流,不懂的地方互相问一问。

千家诗经典名篇赏析大全 【篇一】千家诗经典名篇赏析:春晓 唐代诗人:孟浩然 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。 夜来风雨声,花落知多少。 赏析 《春晓》这首小诗,初读似觉平淡无奇,反复读之,便觉诗中别有天地。它的艺术魅力不在于华丽的辞藻,不在于奇绝的艺术手法,而在于它的韵味。整首诗的风格就像行云流水一样平易自然,然而悠远深厚,独臻妙境。千百年来,人们传诵它,探讨它,仿佛在这短短的四行诗里,蕴涵着开掘不完的艺术宝藏。 自然而无韵致,则流于浅薄;若无起伏,便失之平直。《春晓》既有悠美的韵致,行文又起伏跌宕,所以诗味醇永。诗人要表现他喜爱春天的感情,却又不说尽,不说透,“迎风户半开”,让读者去捉摸、去猜想,处处表现得隐秀曲折。 “情在词外曰隐,状溢目前曰秀。”(张戒《岁寒堂诗话》引)写情,诗人选取了清晨睡起时刹那间的感情片段进行描写。这片段,正是诗人思想活动的启始阶段、萌芽阶段,是能够让人想象他感情发展的最富于生发性的顷刻。诗人抓住

了这一刹那,却又并不铺展开去,他只是向读者透露出他的心迹,把读者引向他感情的轨道,就撒手不管了,剩下的,该由读者沿着诗人思维的方向去丰富和补充了。写景,他又只选取了春天的一个侧面。春天,有迷人的色彩,有醉人的芬芳,诗人都不去写。他只是从听觉角度着笔,写春之声:那处处啼鸟,那潇潇风雨。鸟声婉转,悦耳动听,是美的。加上“处处”二字,啁啾起落,远近应和,就更使人有置身山阴道上,应接不暇之感。春风春雨,纷纷洒洒,但在静谧的春夜,这沙沙声响却也让人想见那如烟似梦般的凄迷意境,和微雨后的众卉新姿。这些都只是诗人在室内的耳闻,然而这阵阵春声却逗露了无边春色,把读者引向了广阔的大自然,使读者自己去想象、去体味那莺啭花香的烂熳春光,这是用春声来渲染户外春意闹的美好景象。这些景物是活泼跳跃的,生机勃勃的。它写出了诗人的感受,表现了诗人内心的喜悦和对大自然的热爱。 宋人叶绍翁《游园不值》诗中的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,是古今传诵的名句。其实,在写法上是与《春晓》有共同之处的。叶诗是通过视觉形象,由伸出墙外的一枝红杏,把人引入墙内、让人想象墙内;孟诗则是通过听觉形象,由阵阵春声把人引出屋外、让人想象屋外。只用淡淡的几笔,就写出了晴方好、雨亦奇的繁盛春意。两诗都表明,那盎然的春意,自是阻挡不住的,你看,它不是冲破了围墙屋壁,展现在你的眼前、萦回在你的耳际了吗? 施补华曰:“诗犹文也,忌直贵曲。”(《岘佣说诗》)这