十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度的测定

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:4

基于光纤折射率传感原理的表面活性剂临界胶束浓度测定方法黄振健;谭春华;黄旭光【摘要】提出并研究了一种新颖的基于光纤折射率传感原理的表面活性剂临界胶束浓度(cmc)测定方法.应用此方法测定有代表性的阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)与阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)在25℃下的cmc分别为8.05×10-3>和9.11×10-4mol·L-1,与文献值比较,结果相当吻合.从而证实了本方法的准确性.进一步研究了各种条件对测量表面活性剂cmc的影响,结果表明温度和无机盐NaCl的加入对本方法测量的准确性影响小,证明了本方法对测试环境的要求不苛刻,适用性好.最后对本方法进行了重复性和稳定性测试,相对标准偏差(RSD)为0.17%,与预期符合,效果良好.【期刊名称】《物理化学学报》【年(卷),期】2010(026)005【总页数】6页(P1271-1276)【关键词】表面活性剂;临界胶束浓度;光纤传感;折射率;十二烷基硫酸钠;十六烷基三甲基溴化铵【作者】黄振健;谭春华;黄旭光【作者单位】华南师范大学光子信息技术广东省高校重点实验室,广州,510006;华南师范大学光子信息技术广东省高校重点实验室,广州,510006;华南师范大学光子信息技术广东省高校重点实验室,广州,510006【正文语种】中文【中图分类】O648表面活性剂在工业、农业和日常生活中等各个领域的应用非常广泛,因此对表面活性剂的研究十分活跃[1].胶束是表面化学中的一个重要概念,当表面活性剂分子的浓度增加时,其结构会从单分子转变为球状、棒状和层状胶束.某表面活性剂其溶液开始形成胶束的浓度称为该表面活性剂的临界胶束浓度(critical micelle concentration,cmc).由于表面活性剂溶液的许多物理化学性质如电导率、表面张力、渗透压、蒸气压、光学性质、去污能力、密度、粘度、渗透压和光散射强度等随着胶束的形成而发生突变[2-5],所以在测定表面活性剂的cmc时,需掌握影响cmc的因素,对于深入研究表面活性剂的物理化学性质是至关重要的.原则上,通过测定发生上述这些显著变化时的转变点,就可以测定cmc,因此测定表面活性剂的cmc 方法很多.常用的有表面张力法、电导法、染料法、增溶法、渗透压法、脉冲射解法、荧光法、超声吸附法、浊度法、pH值法、流变法、离子选择性电极法和循环伏安法等[5-11].但各种方法均有其局限性.如电导法对cmc值较大、表面活性低的表面活性剂转折点不明显而不灵敏,并且无机盐的存在也会大大降低测定的灵敏度;密度法由于不同浓度溶液的密度差别不大,准确度不佳;粘度法测cmc值操作复杂、费时,误差也大;表面张力法在精确测定表面活性剂溶液的表面张力时会受到一些限制,如毛细管法中要准确地测定毛细管的半径、溶液的密度以及溶液对玻璃的接触角,滴体积法和滴重法需要知道校正因子,最大泡压法溶液会强烈起泡[4].据笔者所知,尚未见应用光纤折射率传感法来测量表面活性剂的cmc的报道,因此本文提出采用光纤折射率传感器来测量表面活性剂的cmc值.光纤传感器技术因具有体积小、响应快速、电绝缘、耐腐蚀、灵敏度高、便于复用和成网等诸多优点,已被广泛应用于温度、压力、电压、溶液浓度、折射率等各种物理量的测量中,其中通过光纤传感器技术测量物质的折射率可以监测到物质的物理和化学变化,对物质进行定性和定量分析.本文基于界面反射光强对物质的折射率大小变化非常敏感的原理,推导出相对回波强度与折射率的理论关系,设计并搭建了一套用于测量表面活性剂溶液的折射率,进而推断表面活性剂cmc的装置.应用本实验装置,可直接将光纤探头插入待测溶液中进行连续测量,而不影响溶液的纯度,不干扰溶液中的物理和化学变化;可采用对溶液进行连续稀释的方法,而无需花费大量时间进行一系列各种浓度溶液的配制,试剂消耗量小,操作省时快捷;整套装置易于搭建,智能化程度高,作业简单方便.本文用光纤折射率传感器分别测定了阴离子型表面活性剂SDS和阳离子型表面活性剂CTAB[12]的cmc值,研究了温度改变、NaCl的加入,对本方法测量表面活性剂cmc的影响.1.1 传感结构与原理图1为传感器的结构示意图.该传感器由2个光纤传感头(一个置入待测液体,另一个置入空气中)、 3个光纤耦合器、激光光源(波长1549 nm)、2个光功率计(分辨率0.01 dBm)和一台计算机组成.其中传感头为简单的端面垂直的裸光纤,其传感机制是基于光纤端面的回波损耗随分界面上物质折射率的不同而变化的原理.激光首先被分光比为50∶50的耦合器3分成两路,其中一路经过分光比为50∶50的耦合器1进入传感头1(传感头浸于待测液体中),部分出射光被传感头与待测样品接触面反射回耦合器1,被光功率计PD1接收;同样,另一部分经过分光比为50∶50的耦合器2进入传感头2(传感头置于空气中)后,部分出射光被传感头2与空气接触面反射回耦合器2,被光功率计PD2接收,应特别注意消除耦合器1、2另一输出端口的回波损耗,采用斜切端口缠绕后再加匹配液,最后将光功率计PD1、PD2的数据采集进入计算机处理分析.由Fresnel定律可得,不同折射率分界面对光有反射作用.当光线垂直入射时,反射光强Ir为计及耦合器的光功率分配和损耗后,功率计PD1接收光强I1为功率计PD2接收光强I2为其中Iin为入射光强,I0为初始入射光强,n0、nc和nx分别为空气、光纤纤芯与液体的折射率,和分别为耦合器1、2、3两输出端口分别与同一输入端口的光强分光比,已包含了光纤耦合器的附加损耗,如附加损耗可忽略,则由(2)和(3)式,可得两个光电探头的光强比为其中,由各耦合器耦合系数决定,可由光纤两探头端同时置于空气中测得,通过测量空气的光强比R0可得到:取空气折射率nair=1.00027,光纤纤芯折射率nc= 1.44961,通过对光强比的测量,由(4)和(5)式可得到折射率值的大小为其中选择用方程(6)的哪一个表达式应先能够估计待测物的折射率nx与光纤折射率nc的大小.通过这种相对测量的方式,不仅省却了对耦合器各分光系数的测量和计算,还消除了各元件的固有衰减和插损等因素引起的误差.同时由(4)式可知,基于双通道功率比值的监测可以消除光源不稳定性对测量的影响.1.2 实验试剂与仪器试剂:十二烷基硫酸钠(SDS),分析纯,纯度>99% (w,下同),上海伯奥生物科技有限公司;十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),分析纯,纯度>99%,天津市大茂化学试剂厂;NaCl,分析纯,纯度>99.5%,天津市大茂化学试剂厂;无水乙醇,分析纯,纯度>99.7%,天津市大茂化学试剂厂;配制试剂用水均为去离子水,制水设备为英国ELGA公司,PURELAB UHQ II型号.仪器:电子天平,上海台之衡工贸有限公司, BT124S型,精度为0.0001 g;电磁搅拌器,常州澳华仪器有限公司,85-2型;滴定仪;恒温水槽,上海昌吉地质有限公司,HWY-501型,控温精度:±0.1℃;光纤传感系统一套,实验室自组装,其中光源生产厂家为武汉光讯科技股份有限公司,ASE-1-F-12-FC/ PC-B型,光功率计生产厂家为深圳朗光科技有限公司,OPM-2012A型.1.3 实验方法1.3.1 SDS和CTAB水溶液cmc的测定在恒定温度(25℃)下,将光纤探头插入待测溶液中,启动光纤折射率传感器对测量数据进行自动记录;待测溶液开始为浓溶液,用滴定仪连续稀释,则由滴定时间可以换算出溶液的浓度,测定溶液在各种浓度下的折射率.在表面活性剂溶液的cmc值两端,折射率变化规律会有所不同,发生转折处的浓度即为表面活性剂溶液的cmc值. 1.3.2 温度变化对本方法测量表面活性剂cmc的影响用1.3.1节中的方法测定SDS溶液在不同温度下(分别为20、25、30、35、40℃)的cmc值.探讨温度变化对本方法测量SDS溶液的cmc值影响.1.3.3 添加剂对本方法测量表面活性剂cmc的影响在恒定温度(25℃)下,选用无机盐NaCl为代表性添加剂,用1.3.1节中的方法测量NaCl浓度为0、0.0001、0.0002、0.00075 mol·L-1时SDS与NaCl混合溶液的cmc值,用于探讨无机盐NaCl的存在对本方法测量SDS溶液的cmc的影响.1.3.4 重复性和稳定性测试在恒定温度(25℃)下,用1.3.1节中的方法对SDS溶液的cmc值进行6次同样外界条件下的测量,测试本方法的重复性和稳定性.2.1 SDS和CTAB水溶液cmc值的测定在25℃时,以溶液摩尔浓度c为横坐标,折射率n为纵坐标,作出SDS及CTAB的折射率(n)-浓度(c)图(图2、图3),n-c曲线的转折点对应的浓度即为该温度下SDS及CTAB的cmc值.从图中可以看出,在低浓度和高浓度时,折射率变化随浓度的变化规律不一样.在低浓度时,溶液中的表面活性剂分子是以单分子状态存在的.在这种情况下,增加表面活性剂的浓度,一部分表面活性剂分子将自动地聚焦于表面层.随着表面活性剂分子浓度的增加,溶液的表面吸附逐渐下降,当浓度增大到使表面活性剂达到饱和状态时,溶液表面就挤满了一层定向排列的表面活性剂分子,形成单分子膜.此时即使继续增加浓度,由于表面已经占满,表面上再也挤不进更多的表面活性剂分子了,则表面活性剂分子只能在溶液中通过憎水基相互吸引而缔合成具有一定形状的胶束,以降低系统的能量.胶束是由几十个或几百个表面活性剂分子排列成憎水基团向里,亲水基团向外的多分子聚集体,因此胶束在水溶液中可以比较稳定的存在.这相当于图2、图3中曲线的转折点.若浓度继续增加,单分子形式的表面活性剂的浓度不再增加,而胶束的数目不断增加.在低浓度和高浓度两个不同阶段,溶液内部溶质增加的速率是不同的,溶质的状态也不同,所以在低浓度和高浓度两个不同阶段,溶质浓度的增加对溶液的折射率的贡献是不一样的.在浓度-折射率曲线上就表现为两段斜率不同的直线,交点浓度就是表面活性剂溶液的cmc.图2、图3中的转折点显示SDS和CTAB的cmc分别为8.05×10-3和9.11×10-4mol·L-1,与文献值[8,11-16]相当一致,表明本实验用光纤折射率传感器进行表面活性剂cmc的测量是切实可行的.2.2 温度变化对本方法测量表面活性剂cmc的影响温度是物理、化学测量中的一个重要因素,因此为了验证温度对本方法测量表面活性剂cmc的影响,在不同温度下用本方法对SDS溶液的cmc进行测量.图4是SDS溶液在各种温度下的折射率(n)-浓度(c)分段拟合曲线:从图4中可看出,溶液的n-c分段拟合曲线随着温度的变化,整体发生平移.其中纵轴方向的平移是因为溶液的折射率随温度的上升而下降引起的[17],横轴方向的平移是温度对SDS溶液的cmc的影响引起的.因此对某一具体的n-c分段拟合曲线而言,温度的变化只会使cmc值左右两端的直线同时平移,并不影响交点的判断.这个交点的浓度就是在该温度下SDS溶液的cmc.将图4中各曲线的交点的浓度读出,即为在该温度下SDS溶液的cmc值,与文献值[14-15,18-20]进行比较,如表1所示.从表1可得,用本方法在不同温度时测量的SDS溶液的cmc值与文献值吻合较好.各文献值测得的cmc略有差别,在一个范围内波动,是因为不同物理化学性质对表面活性剂浓度变化的响应范围和灵敏度不同,导致用不同方法测得的cmc值的文献报导值也各有不同,业界对此至今并没有一个绝对公认值.因此,一般认为cmc是表面活性剂溶液的一个浓度区域,由各种方法测得的cmc数值只要处于同一量级,绝对值相近即可以被接受[10,21].本方法测得的cmc值在各参考文献测得的数值范围内波动或与参考文献值十分接近,因此本方法测得的表面活性剂溶液的cmc数值是准确有效的,证明了温度对cmc的准确性影响较小.按表1测量数据,作出SDS的cmc-温度(T)曲线(图5),可以得到SDS在不同温度时cmc值变化的规律.从图5中可以看出,随温度升高,SDS的cmc呈微弱的上升趋势.究其原因,一方面是由于随着温度升高,表面活性剂分子运动速率增大,不利于离子型表面活性剂分子聚集成为胶束,降低了胶束的稳定性,使表面活性剂分子难以形成胶束,致使cmc上升;另一方面,温度升高降低了胶束形成的熵效应,不利于胶束形成,使cmc值上升[9-10,13].2.3 添加剂(NaCl)对表面活性剂cmc的影响环境水相中往往共存相当部分的电解质,而这些电解质的数量和性质又对表面活性剂物理化学性质起十分重要的作用.为了进一步考察电解质对表面活性剂cmc值测量的影响,选取NaCl作为代表性盐类,研究了在恒定温度(25℃)下SDS溶液的cmc 值在不同NaCl浓度条件下的情况.图6是在不同的NaCl浓度情况下SDS溶液的n-c分段拟合曲线.与上文2.2节温度变化对本方法测量SDS的 cmc值的影响的分析类似,NaCl的加入使SDS溶液的n-c分段拟合曲线发生平移,但也不影响交点的判断.交点的浓度就是在该NaCl浓度下SDS溶液的cmc值.将图6中各曲线的交点的浓度读出,即为在该NaCl浓度下SDS溶液的cmc,与文献值[14-16,18,21-22]进行比较,如表2所示.从表2中可得,用本方法在不同NaCl浓度时测量的SDS溶液的cmc值与文献值吻合.因此本方法测得的表面活性剂溶液的cmc数值是可靠的,证明了NaCl浓度对本方法测量cmc值的准确性影响较小. 按表2本方法测量数据,作出SDS的cmc-cNaCl曲线(图7),可以得到SDS在不同NaCl浓度时cmc变化的规律.从图7可知,添加盐能促进表面活性剂形成胶束,使临界胶束浓度减小,这可解释为反离子屏蔽了表面活性剂头基的电荷,使同电荷的极性基团之间排斥力减小,胶束因此易聚集,使cmc下降[9-10,13].2.4 重复性和稳定性测试对于一套传感测试系统,重复性和稳定性是衡量该系统好坏的一个重要标准.为此,在恒定温度(25℃)下对SDS溶液的cmc进行了6次重复测试,以检验本方法测量的重复性和稳定性,测试结果如表3所示.从表3可知,本方法测量SDS的cmc的标准偏差(SD)为0.013×10-3mol·L-1,相对标准偏差(RSD)为0.17%,证明了本方法的重复性和稳定性优良.用本实验设计和搭建的光纤折射率传感器在25℃下对SDS和CTAB溶液的cmc 值进行测量的结果分别为8.05×10-3和9.11×10-4mol·L-1,与文献值相当一致,表明用光纤折射率传感器这一新的测试方法切实可行.对在各种条件下对本方法测量表面活性剂cmc值的影响进行了进一步研究,实验结果表明温度和无机盐添加剂NaCl的加入对本方法测量的准确性影响小,证明了本方法对测试环境的要求不苛刻,适用性广.最后对本方法进行了重复性和稳定性测试,RSD为0.17%,与预期符合,效果良好.应用光纤折射率传感器来测量表面活性剂的cmc,无需配制一系列各种浓度的溶液,试剂消耗量小,操作省时快捷.这种光纤型传感器易于搭建,具有便携、实用、易操作、响应快速、智能化程度高等优点,有利于商品化的实现和进行大量推广.【相关文献】1 Zhao,G.X.Acta Phys.-Chim.Sin.,1997,13(8):760[赵国玺.物理化学学报,1997,13(8):760]2 Zhao,G.X.Principle of action of surfactants.Beijing:China Light Industry Press,2003:18 [赵国玺.表面活性剂作用原理.北京:中国轻工业出版社,2003:18]3 Wang,X.J.Chem.Engr.,1997,5:15 [王晓菊.化学工程师, 1997,5:15]4 Zou,Y.H.Univ.Chem.,1997,12(6):46 [邹耀洪.大学化学, 1997,12(6):46]5 Cui,Z.G.Dail.Chem.Ind.,1997,4:1 [崔正刚.日用化学工业, 1997,4:1]6 Ma,C.S.;Li,G.Z.;Xu,Y.M.;Wang,H.Q.;Ye,X.F.Colloid. Surf.,1998,143:89.7 Lin,S.Y.;Lin,Y.Y.;Chen,E.M.;Hsu,C.T.;Kwan,C.C. Langmuir,1999,15:4370.8 Lu,H.J.;Chen,C.;Guo,H.T.;Zhou,X.H.;Dong,J.F.;Hong,X. L.;Li,X.F.;Zhang,G.Y.ActaChim.Sin.,2006,64(24):2437 [卢惠娟,陈冲,郭宏涛,周晓海,董金凤,洪昕林,李学丰,张高勇.化学学报,2006,64(24):2437]9 Lin,C.Y.;Zhao,J.X.;Song,L.Acta Phys.-Chim.Sin.,2008,24 (4):709 [林翠英,赵剑曦,宋利.物理化学学报,2008,24(4): 709]10 Lin,C.Y.;Zhao,J.X.;Song,L.Acta Phys.-Chim.Sin.,2007,23 (12):1846 [林翠英,赵剑曦,宋利.物理化学学报,2007,23 (12):1846]11 You,Y.;Zheng,O.;Qiu,Y.Acta Phys.-Chim.Sin.,2001,17(1): 74[游毅,郑欧,邱羽.物理化学学报,2001,17(1):74]12 Wang,J.N.;Zhang,C.;Wang,H.X.Talanta,2001,54:118513 Ning,A.M.;Niu,C.Y.;Wan,X.S.Henan Science,2009,27(6): 660 [宁爱民,牛草原,宛新生.河南科技,2009,27(6):660]14 Lee,E.M.;Simister,E.A.;Thomas,R.K.Prog.Colloid.Polym. Sci.,1990,82:9915 Guo,Q.X.;Zhu,X.Q.J.Inclu.Phen.Molec.Rec.Chem.,1994, 17:3716 Shoji,N.;Uenl,M.J.Amer.Oil.Chem.Soci.,1975,53:16517 Huang,X.G.;Wu,Y.T.;Yang,H.J.Lightw.Technol.,2009,27 (14):258318 Alan,S.;Stacey,K.K.;Derek,G.L.J.Solut.Chem.,2002,31(8): 60719 Zou,Y.H.;Yu,W.J.J.Chan.Collg.,2003,17(4):45 [邹耀洪,鱼维洁.常熟高专学报,2003,17(4):45]20 Cai,L.Univ.Chem.,2003,18(1):54 [蔡亮.大学化学,2003, 18(1):54]21 Zhao,D.X.;Li,Y.X.;Zhu,b.,2003,22(2): 77 [赵丹华,李永新,朱昌青.分析实验室,2003,22(2):77]22 Zhang,Y.L.;Zhou,R.H.J.Shangr.Norm.Collg.,2003,23(6): 48 [张亿良,周日辉.上饶师范学院学报,2003,23(6):48]。

芘荧光探针光谱法测定CTAB临界胶束浓度杨涛;李文娟;周从山【期刊名称】《石化技术与应用》【年(卷),期】2007(025)001【摘要】以芘为荧光探针,测定了40℃时不同浓度的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)增溶芘后的荧光光谱,研究了CTAB的聚集行为.根据I1(波长λ1为373 nm处的荧光强度)、I3(波长λ3为384 nm处的荧光强度)、I1/I3值、芘的第一荧光峰处λ1和第三荧光峰处λ3分别随c(CTAB)变化的曲线都有突变点,且5个突变点处的c(CTAB)均为0.80 mmol/L,故可以确定CTAB的临界胶束浓度(CMC)为0.80 mmol/L.表明芘荧光探针法是能够比较准确测定表面活性剂CMC的方法.【总页数】4页(P48-50,54)【作者】杨涛;李文娟;周从山【作者单位】湖南理工学院,化学化工系,湖南,岳阳,414000;中国石油兰州石化分公司,合成橡胶厂,甘肃,兰州,730060;湖南理工学院,化学化工系,湖南,岳阳,414000【正文语种】中文【中图分类】O648【相关文献】1.芘荧光探针法测定表面活性剂聚集体参数实验研究 [J], 周亭;杨世超;张志庆;张国栋;王芳珠;张予辉;王芳;王秀凤2.新型含芘荧光探针分子与蛋白质相互作用的光谱研究 [J], 马立军;梁英超;刘磊;吴生秀;吴玉清3.芘荧光探针光法测定聚氧化乙烯与SDS的作用 [J], 周艳;冯真雅;奚志林;李昂4.无探针紫外光谱法测定CTAB的第二临界胶束浓度 [J], 卢惠娟;陈冲;郭宏涛;周晓海;董金凤;洪昕林;李学丰;张高勇5.分子内电荷转移荧光探针法测定表面活性剂的临界胶束浓度 [J], 江云宝;王秀娟;林莉;金明钢因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

ctab的临界胶束浓度

CTAB(十六烷基三甲基溴化铵),是一种阳离子表面活性剂,常用于分子生物学实验,如核酸的提取和纯化,因为它能够破坏膜脂并沉淀脱氧核糖核酸。

CTAB的一个重要性质是它能在溶液中形成胶束。

胶束形成时所对应的表面活性剂浓度称为临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,CMC)。

CTAB的CMC会受到溶液中的其他成分(如盐类或有机溶剂)、温度和压力等因素的影响。

在纯水中,CTAB的CMC一般在0.9至1.0 mM(毫摩尔每升)范围内,但这个值在不同的条件下会有所变化。

例如,增加溶液的盐浓度通常会降低CTAB的CMC,因为盐类增加了水溶液中的离子强度,从而减少了CTAB分子间的静电排斥力,使得胶束更容易形成。

实验室中确定CTAB的CMC通常可以通过各种方法,包括:

电导率测定:随着表面活性剂浓度的增加,溶液的电导率会发生变化。

在CMC点,胶束的形成导致电导率变化的趋势发生突变。

表面张力测量:表面活性剂的增加会降低溶液的表面张力,达到CMC时,表面张力的下降会停止或显著放缓。

光散射:胶束形成会导致光散射的变化,通过测量散射光强度的

变化可以确定CMC。

荧光探针法:某些荧光染料的荧光特性会因为表面活性剂胶束的形成而改变,通过监测这些变化可以估计CMC。

在应用CTAB时,了解其CMC对于实验的设计和理解结果是非常重要的,特别是在需要利用其胶束形成性质的应用中。

在CTAB作用于生物大分子时,通常希望其浓度超过CMC,以确保形成胶束并有效地与目标分子相互作用。

溴化十六烷基三甲基铵胶束高效液相色谱的研究和应用

刘汉成;王丽丽;朱慧;徐关明;袁兆煌

【期刊名称】《化学试剂》

【年(卷),期】1993(15)1

【摘要】研究了苯、苯胺、苯酚和甲苯在以溴化十六烷基三甲基铵(CTAB)水溶液为移动相,YWG-NH_2为固定相时的保留行为。

当柱温为45℃、移动相组成为5%正丙醇(或9%乙醇)的0.03mol/L CTAB 时,苯、苯胺、苯酚和甲苯分离最佳。

还计算了溶质传质过程的焓值及其在水、胶束、固定相间的分配系数。

【总页数】3页(P11-12)

【关键词】苯;苯胺;CTAB;高效液相色谱

【作者】刘汉成;王丽丽;朱慧;徐关明;袁兆煌

【作者单位】浙江工学院化工系

【正文语种】中文

【中图分类】O657.72

【相关文献】

1.十六烷基三甲基溴化铵逆胶束介质中邻氯代苯亚甲基丙二腈的化学发光测定 [J], 向玉联;刘国宏;李善茂;左伯莉;李伟

2.电导法研究十六烷基三甲基溴化铵在二肽-水混合溶剂中的胶束化行为 [J], 陆艳琦;王晓兰;颜振宁;李宇;陶燕;但俊英

3.十六烷基三甲基溴化铵作为气相色谱固定液的研究与应用 [J], 刘淑娟

4.十六烷基三甲基溴化铵在N,N二甲基乙酰胺/长链醇体系中临界胶束浓度和热力学函数的微量量热法研究 [J], 朱跃;张可;侯婷婷;刘海莹;崔茂金;张洪林;李干佐;于丽

5.十六烷基三甲基溴化铵胶束化性质的表面张力法研究 [J], 付俊华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一、实验目的(1)掌握用电导法测定表面活性剂CMC的方法(2)掌握电导率仪的使用二、实验原理SAA溶液的许多物化性质随着胶束的形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)是SAA表面活性的重要量度之一。

测定CMC,掌握影响CMC的因素对于深入研究SAA的物理化学性质十分重要。

CMC是在一定温度下某SAA形成胶束的最低浓度。

通常以mol/L或g/L表示之。

一般离子SAA的CMC大致在10-2-10-3mol/L之间,非离子SAA的CMC则在10-4mol/L以下,CMC是衡量SAA的表面活性和SAA应用中的一个重要物理量。

因为CMC越小,则表示此种SAA形成胶束所需浓度越低,因此改变表面性质,起到润湿,乳化,增溶,起泡等作用所需的浓度也越低。

右图表面一典型的SAA水溶液的物理化学性质随C变化的关系。

可明显看出:在所有物理性质的变化中皆有一转折点。

而此较转折点又都在一个不大的范围内;这就说明表面现象(表面张力与界面张力随浓度变化有转折点)。

与内部性质(如当量电导、渗透压、以与去污浊度等)有统一的内在联系。

离子型SAA是由亲水的无机离子和亲油的有机离子构成的离子化合物,如同典型的无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随C上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

三、实验仪器、药品仪器:电导率仪烧杯(100ml、7个)温度计(2支)容量瓶(250ml,7只)药品:SAA(1631)、蒸馏水四、实验步骤1、分别配制1631 的水溶液浓度为:4.00X10-4、5.140X10-4、6.70X10-4、8.20X10-4、10.85X10-4、13.6X10-4、16.54X10-4mol/L的溶液各250ml 2、将其在25℃、30℃、35℃恒温→测定各溶液的电导率(由稀→浓)→取3次测量值的平均值3、作K-C曲线4、由K-C曲线求不同t下的CMC值五、药品常数十六烷基三甲基溴化铵(1631):是阳离子SAA、分子式:C16H33(CH3)3NBr分子量:364.446 熔点:250-237℃,水溶性:13g/L(20℃)性质:呈白色或浅黄色结晶至粉末状,易溶于异丙醇、可溶于水、振荡时产生大量泡沫,具有优良的渗透、柔化、抗静电、生物降解性与杀菌消毒等功能。

一、实验目得(1)掌握用电导法测定表面活性剂CMC得方法(2)掌握电导率仪得使用二、实验原理SAA溶液得许多物化性质随着胶束得形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)就是SAA表面活性得重要量度之一。

测定CMC,掌握影响CMC得因素对于深入研究SAA 得物理化学性质十分重要。

CMC就是在一定温度下某SAA形成胶束得最低浓度。

通常以mol/L或g/L表示之。

一般离子SAA得CMC大致在10-2-10-3mol/L之间,非离子SAA得CMC则在10-4mol/L以下,CMC就是衡量SAA得表面活性与SAA应用中得一个重要物理量。

因为CMC越小,则表示此种SAA形成胶束所需浓度越低,因此改变表面性质,起到润湿,乳化,增溶,起泡等作用所需得浓度也越低。

右图表面一典型得SAA水溶液得物理化学性质随C变化得关系。

可明显瞧出:在所有物理性质得变化中皆有一转折点。

而此较转折点又都在一个不大得范围内;这就说明表面现象(表面张力及界面张力随浓度变化有转折点)。

与内部性质(如当量电导、渗透压、以及去污浊度等)有统一得内在联系。

离子型SAA就是由亲水得无机离子与亲油得有机离子构成得离子化合物,如同典型得无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随C上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

三、实验仪器、药品仪器:电导率仪烧杯(100ml、7个) 温度计(2支)容量瓶(250ml,7只)药品:SAA(1631)、蒸馏水四、实验步骤1、分别配制1631 得水溶液浓度为:4、00X10-4、5、140X10-4、6、70X10-4、8、20X10-4、10、85X10-4、13、6X10-4、16、54X10-4mol/L得溶液各250ml2、将其在25℃、30℃、35℃恒温→测定各溶液得电导率(由稀→浓)→取3次测量值得平均值3、作K-C曲线4、由K-C曲线求不同t下得CMC值五、药品常数十六烷基三甲基溴化铵(1631):就是阳离子SAA、分子式:C16H33(CH3)3NBr分子量:364、446 熔点:250-237℃,水溶性:13g/L(20℃)性质:呈白色或浅黄色结晶至粉末状,易溶于异丙醇、可溶于水、振荡时产生大量泡沫,具有优良得渗透、柔化、抗静电、生物降解性及杀菌消毒等功能。

电解质浓度对表面活性剂cmc的影响摘要:表面活性剂的一个重要性质是其临界胶束浓度[1] 。

本文利用电导率法分别对阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) 和阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS) 的CMC 进行了研究,测试了这两种离子型表面活性剂在不同温度及添加不同量的无机盐NaCl时电导率变化,从而得到NaCl对CTAB、SDS的临界胶束浓度的影响规律,并对有关实验结果作了探讨。

关键词:十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) 十二烷基硫酸钠(SDS) 温度 NaCl 在溶液内部形成胶束(Micelle) 是表面活性剂一个重要的性质[1 ] 。

早在20 世纪20 年代,Mebain 就对脂肪酸钠,烷基磺酸钠进行了研究,提出了胶束的存在。

胶束的形成是发生胶束增溶作用的前提条件。

而临界胶束浓度(CMC) 则是表面活性剂在水中形成胶束的标志之一。

CMC 值越小,表示形成胶束所需浓度越低,达到界面饱和吸附的浓度就越低,因而改变表面性质,起到润湿、乳化、加溶、起泡等作用所需的浓度也越低。

因此CMC 可以作为表面活性剂表面活性的一种量[2 ] 。

在实际应用中,体系中常并存有无机盐、极性有机物,并且还有温度的变化,因此研究这些因素对表面活性剂CMC 的影响,不仅具有理论意义,而且具有实用价值。

SDS 作为一种阴离子表面活性剂,CTAB 作为一种阳离子表面活性剂,它们在稀溶液中能电离,分别以正、负离子的形式存在,其稀溶液的性质与正常的强电解质溶液相似,溶液的电导率随浓度的上升而增加。

离子型表面活性剂的导电性质在CMC 前后有很大不同。

在CMC 之前,离子型表面活性剂分子以单个分子导电,浓度增加,电导率成正比的增大;在CMC 之后,溶液中单体浓度达到饱和,表面活性剂分子开始形成胶束,以单体分子和胶束聚集体的形式导电,增加浓度,单体分子数目不再增加,只增加胶束的浓度。

由于胶束是由十几或几十个带电离子的单体构成的大聚集体,带有很高的电荷,由于静电引力的作用,胶束表面的Stern 层[3 ]及扩散层吸附了大量的反离子,这就相当于一部分正负电荷相互抵消,因而其导电性能反而不如单体离子,在CMC之后,增加表面活性剂浓度,电导率的增大率大大减少。

收稿日期:!""#$##$#%作者简介:姜廷福,男,#&’(年生,硕士)通讯联系人:梁冰,男,副研究员,电话:("&%#)*!’’+!($*"*,,$-./0:1220!32)045).6)63)不同剂型药用抑肽酶纯度的胶束电动毛细管色谱测定姜廷福,陆豪杰,李辰,梁冰,欧庆瑜(中国科学院兰州化学物理研究所,甘肃兰州’%"""")摘要:以十六烷基三甲基溴化铵(789:)为阳离子表面活性剂,用胶束电动毛细管色谱(;,77)分别对抑肽酶粉针剂和抑肽酶注射液进行纯度测定。

实验中选择了最佳缓冲液(含<--=0/>789:的*"--=0/>?.!@A B <$@%A B <,C@’D ""),考察了进样量与样品中高浓度盐对分离的影响。

并对毛细管区带电泳、;,77和高效液相色谱的分离效果加以比较,表明;,77的分离效果最佳。

关键词:胶束电动毛细管色谱;抑肽酶;粉针剂;注射液;纯度测定中图分类号:B +(*文献标识码:9文章编号:#"""$*’#%(!""!)"<$"%(%$"%!"#"$%&’(#&)’)*+,$&#-)*!&**"$"’#.-/"0)*1/$)#&’&’2-3&4"55($65"4#$)7&’"#&48(/&55($-89$)%(#):$(/9-E F 9?G8/3H $I J ,>K @.=$L /M ,>F 7N M 3,>F 9?G:/3H ,B K O /3H $1J (!"#$%&’(#)*+*’*,&-.%,/+0"12%3)+0),4%,.%+#,),50"6,/3&-70+,#0,),!"#$%&’89::::,.%+#")120#$(4#:92M 32/P /Q M .3R S .C /R-M P N =RT .2R M Q M 0=C M R I =S C J S /P 1R M P M S -/3.P /=3=I R /I I M S M 3P P 1CM 2=I .C S =P /3/351-/6M 00.S M 0M 6P S =U /3M P /66.C /00.S 16N S =-.P =H S .C N 1(;,77));,77T .2C M S I =S -M RT /P N *"--=0/>?.!@A B <$@%A B <(C@’D "")5J I I M S 2=0J P /=36=3P ./3/3H <--=0/>6M P 10P S /-M P N 10.--=3/J -5S =-/R M (789:).P .3.C C 0/M R Q =0P .H M =I #(U V )8N M M 0M 6P S =C N =S M 2/2T .2-=3/P =S M R .P !’’3-,.3R 6=-C 0M P M R /3+-/3J P M 2)8N M S M 0.P /Q M 2P .3R .S R R M Q /.P /=32=I -/H S .P /=3P /-M .3R .S M .I =S .CS =P /3/3T M S M 5M 0=T"D %W.3R5M 0=T(W S M 2C M 6P /Q M 01T /P N /3#R .1(I =S +S M C M P /P /Q M S J 32))8N M M I I M 6P =IN /H N 6=36M 3P S .P /=3=I2.0P/3P N M2.-C 0M 2N .25M M 32P J R /M R )8N MS M 2J 0P 2=5P ./3M R 516.C /00.S 14=3M M 0M 6P S =C N =S M 2/2,;,77.3RN /H N C M S I =S -.36M 0/X J /R6N S =-.P =H S .C N 1T M S M6=-C .S M R ,.3RP N =2M=I ;,77T M S M P N M 5M 2P );"-<)$=0:-/6M 00.S M 0M 6P S =U /3M P /66.C /00.S 16N S =-.P =H S .C N 1;.C S =P /3/3;C =T R M SI =S/3L M 6P /=3;/3L M 6P /=3;C J S /P 1RM P M S -/3.P /=3!"世纪末,生物制药如雨后春笋般蓬勃发展,许多生物药物已在临床上发挥重要作用。

分光光度法测定十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的临界胶束浓度及用电导法研究温度对CTAB的CMC的影响指导老师:孟阿兰作者:陈文君摘要:临界胶束浓度CMC(critical micelle concentration)是表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度,是表面活性剂的一个重要性质,具有重要的理论意义和实用价值。

本文采用分光光度法测定25℃下CTAB的CMC,并用电导法测定CMC在25℃、40℃、60℃的CMC,研究温度对CMC的影响。

经过测量可知,用分光光度计法在25℃下十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束为0.00079 mol·L‐¹,用电导率法测的25 ℃,40 ℃,60 ℃下的十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度分别为0.00082 mol·L‐¹,0.00096 mol·L‐¹,0.00102 mol·L‐¹。

经过分析可知,随着温度的升高,十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度不断地升高。

关键词:临界胶束浓度;十六烷基三甲基溴化铵;电导率法;分光光度法;温度。

引言:表面活性剂是只要少量地加到溶剂中即可显著降低溶液表面张力的物质。

其分子结构特征是含有亲水性的极性基团和憎水性的非极性基团两部分。

按分子结构,表面活性剂分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂两大类。

离子型表面活性剂又细分为阴离子型、阳离子型和两性表面活性剂。

在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阴离子的表面活性剂叫阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阳离子的表面活性剂叫阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;有些表面活性剂在水中电离后,具有表面活性作用的离子可以是阳离子,也可以是阴离子,以条件而定,这类表面活性剂叫两型表面活性剂;非离子型表面活性剂是指在水中不电离的表面活性剂,其极性基团是含氧基团,如聚氧乙烯类。

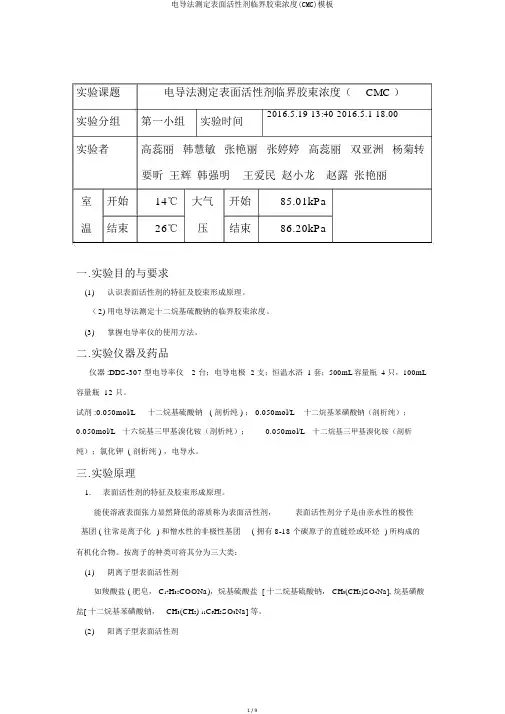

实验课题电导法测定表面活性剂临界胶束浓度(CMC )2016.5.19 13:40-2016.5.1 18.00实验分组第一小组实验时间实验者高蕊丽韩慧敏张艳丽张婷婷高蕊丽双亚洲杨菊转要昕王辉韩强明王爱民赵小龙赵露张艳丽室开始14℃大气开始85.01kPa温结束26℃压结束86.20kPa一.实验目的与要求(1)认识表面活性剂的特征及胶束形成原理。

(2) 用电导法测定十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度。

(3)掌握电导率仪的使用方法。

二.实验仪器及药品仪器 :DDS-307 型电导率仪 2 台;电导电极 2 支;恒温水浴 1 套;500mL容量瓶 4 只,100mL 容量瓶 12 只。

试剂 :0.050mol/L十二烷基硫酸钠( 剖析纯 ) ; 0.050mol/L十二烷基苯磺酸钠(剖析纯);0.050mol/L十六烷基三甲基溴化铵(剖析纯);0.050mol/L十二烷基三甲基溴化铵(剖析纯);氯化钾 ( 剖析纯 ) ,电导水。

三.实验原理1.表面活性剂的特征及胶束形成原理。

能使溶液表面张力显然降低的溶质称为表面活性剂,表面活性剂分子是由亲水性的极性基团 ( 往常是离子化) 和憎水性的非极性基团( 拥有 8-18 个碳原子的直链烃或环烃) 所构成的有机化合物。

按离子的种类可将其分为三大类:(1)阴离子型表面活性剂如羧酸盐 ( 肥皂, C17H35COONa),烷基硫酸盐 [ 十二烷基硫酸钠,CH3(CH2)SO4Na], 烷基磺酸盐[ 十二烷基苯磺酸钠, CH3(CH2) 11C6H5SO3Na] 等。

(2)阳离子型表面活性剂主假如胺盐,如十二烷基二甲基叔胺盐酸盐[ 叔胺盐, CH3(CH2) 11N(CH3 ) 2 HCL] 和十二烷基二甲基苄基氯化铵[ 季铵盐, C12H23(CH3) 2(C6H5CH2)NCL].(3)非离子型表面活性剂如聚乙二醇类 [HOCH2(CH2OCH2) N CH2OH]。

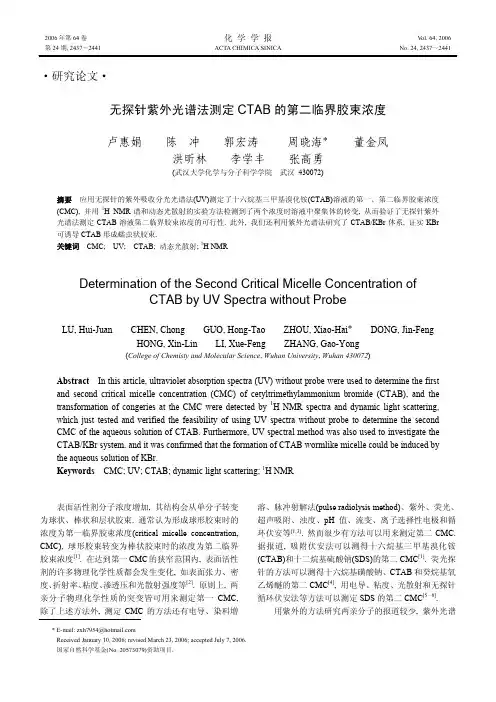

2006年第64卷化 学 学 报V ol. 64, 2006 第24期, 2437~2441ACTA CHIMICA SINICANo. 24, 2437~2441* E-mail: zxh7954@Received January 10, 2006; revised March 23, 2006; accepted July 7, 2006.国家自然科学基金(No. 20573079)资助项目.·研究论文·无探针紫外光谱法测定CTAB 的第二临界胶束浓度卢惠娟 陈 冲 郭宏涛 周晓海* 董金凤洪昕林 李学丰 张高勇(武汉大学化学与分子科学学院 武汉 430072)摘要 应用无探针的紫外吸收分光光谱法(UV)测定了十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液的第一、第二临界胶束浓度(CMC), 并用1H NMR 谱和动态光散射的实验方法检测到了两个浓度时溶液中聚集体的转变, 从而验证了无探针紫外光谱法测定CTAB 溶液第二临界胶束浓度的可行性. 此外, 我们还利用紫外光谱法研究了CTAB/KBr 体系, 证实KBr 可诱导CTAB 形成蠕虫状胶束.关键词 CMC; UV; CTAB; 动态光散射; 1H NMRDetermination of the Second Critical Micelle Concentration ofCTAB by UV Spectra without ProbeLU, Hui-Juan CHEN, Chong GUO, Hong-Tao ZHOU, Xiao-Hai * DONG, Jin-FengHONG, Xin-Lin LI, Xue-Feng ZHANG, Gao-Yong(College of Chemisty and Molecular Science , Wuhan University , Wuhan 430072)Abstract In this article, ultraviolet absorption spectra (UV) without probe were used to determine the firstand second critical micelle concentration (CMC) of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), and the transformation of congeries at the CMC were detected by 1H NMR spectra and dynamic light scattering, which just tested and verified the feasibility of using UV spectra without probe to determine the second CMC of the aqueous solution of CTAB. Furthermore, UV spectral method was also used to investigate the CTAB/KBr system, and it was confirmed that the formation of CTAB wormlike micelle could be induced by the aqueous solution of KBr.Keywords CMC; UV; CTAB; dynamic light scattering; 1H NMR表面活性剂分子浓度增加, 其结构会从单分子转变为球状、棒状和层状胶束. 通常认为形成球形胶束时的浓度为第一临界胶束浓度(critical micelle concentration, CMC), 球形胶束转变为棒状胶束时的浓度为第二临界胶束浓度[1]. 在达到第一CMC 的狭窄范围内, 表面活性剂的许多物理化学性质都会发生变化, 如表面张力、密度、折射率、粘度、渗透压和光散射强度等[2]. 原则上, 两亲分子物理化学性质的突变皆可用来测定第一CMC, 除了上述方法外, 测定CMC 的方法还有电导、染料增溶、脉冲射解法(pulse radiolysis method)、紫外、荧光、超声吸附、浊度、pH 值、流变、离子选择性电极和循环伏安等[1,3]. 然而很少有方法可以用来测定第二CMC. 据报道, 吸附伏安法可以测得十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和十二烷基硫酸钠(SDS)的第二CMC [1]. 荧光探针的方法可以测得十六烷基磺酸钠、CTAB 和癸烷基氧乙烯醚的第二CMC [4], 用电导、粘度、光散射和无探针循环伏安法等方法可以测定SDS 的第二CMC [5~8].用紫外的方法研究两亲分子的报道较少, 紫外光谱2438化学学报V ol. 64, 2006法可用于两亲分子的定性研究, 通过测定一百多种两亲分子在210至350 nm间的紫外图谱, 并以此作为参照, 测定未知样品的紫外图谱以确定其类型[9]. 用紫外的方法研究两亲分子的临界胶束浓度, 利用具有紫外吸收的有机化合物最大吸收波长随两亲分子浓度的变化, 从其拐点处求得两亲分子的临界胶束浓度[10]. 这个方法中具有紫外吸收的有机化合物需要具备特殊的条件, 如它必须有很强的紫外吸收, 在水中和非极性溶剂如正辛烷中的吸收峰简单且明显, 最大吸收波长还要相差很大, 在极性溶剂中大量溶解, 在水中微溶, 室温下是液体且稳定, 临界胶束浓度前后其最大吸收波长变化很大等, 研究表明N,N-二乙基苯胺适合用来测定CMC[11]. 这种紫外光谱法实质上是增溶法测CMC的一种, 增溶在胶束里的有机物称为紫光探针. 我们发现CTAB的紫外吸收光谱随着浓度增加出现增色效应, 即CTAB的最大吸收波长和吸光度随浓度增大而增大. 故而我们用不加探针的方法直接测定CTAB不同浓度时的紫外光谱, 利用最大吸收波长处的吸光度与浓度间的关系求得CTAB 的第一和第二CMC, 并用这种实验方法研究了CTAB/KBr体系, 证实KBr可诱导CTAB形成蠕虫状胶束.1 实验部分1.1 仪器与试剂北京普析TU-1901型紫外可见光谱仪, Varian Mercury VX-300型核磁共振波谱仪, Nano ZS型激光粒度仪(英国Malven公司), 上海理达DDS-12A型电导率仪.十六烷基三甲基溴化铵(CTAB), 分析纯, 使用前在丙酮-乙醇混合溶剂中重结晶三次, 得到白色片状晶体, 真空干燥后备用; 溴化钾, 分析纯, 使用前干燥; 二次蒸馏水.1.2 实验方法用超级恒温水槽控制温度分别在25.0, 30.0, 35.0 ℃下, 用上海理达DDS-12A型电导率仪测定不同浓度的CTAB溶液的电导率.直接准确称量CTAB, 配制0.01 mol/L的CTAB母液, 用二次蒸馏水按比例稀释母液配置不同浓度的CTAB溶液. 在30 ℃下测得不同浓度的CTAB溶液的紫外吸收图谱, 从最大吸收波长处的吸光度和浓度的双对数图的曲线上得到两个拐点, 拐点处的浓度即为CTAB溶液的第一和第二临界胶束浓度.用D2O配置不同浓度的CTAB溶液, 用Varian Mercury VX-300型核磁共振波谱仪于室温下测定各样品的1H NMR波谱.样品经超声、离心、过滤等方法除尘后, 恒温至30 ℃用英国Malven公司Nano ZS型激光粒度仪直接测量, 重复多次. 在173°背散射角处, 记录样品的散射强度. 测量范围0.6~6000 nm.2 结果与讨论2.1 电导法测定CTAB溶液的CMC用电导率仪分别测定了25.0, 30.0和35.0 ℃下, CTAB不同浓度时的电导率κ, CTAB浓度与κ的关系曲线如图1所示.图1不同浓度CTAB水溶液的电导率曲线Figure 1 Electric conductivity curves of CTAB aqueous solu-tion in different concentration从图1可以看出, 随浓度增加CTAB的电导率迅速增加, 超过某一浓度时电导率增加的趋势减小, 此时的浓度即为第一CMC. 从拐点处可以求出CTAB在25.0, 30.0和35.0 ℃时的第一CMC分别为9.411×10-4, 9.901×10-4和 1.039×10-3 mol/L, 与文献值基本吻合[12]. 说明CTAB在25.0~35.0 ℃范围内, CMC变化不大. 如果CTAB的浓度继续增大, 其电导率线性增加, 第二CMC用电导法无法测得.2.2 紫外光谱法测定CTAB溶液的CMCCTAB的紫外吸收光谱随着浓度增加出现增色效应, 即CTAB的最大吸收波长和吸光度随浓度增大而增大, 图2所示为不同浓度时CTAB的紫外吸收光谱.从图2可以看出, CTAB浓度从2×10-4 mol/L增至2×10-2 mol/L时, 其最大吸收波长和吸光度显著增大. 测定不同浓度时CTAB的紫外图谱, 用最大吸收波长处的吸光度的对数与浓度的对数作图, 可以看到有两个明显的拐点, 如图3所示, 这两个拐点处的浓度即为CTAB的第一和第二CMC, 分别为7.6×10-4和7.0×No. 24卢惠娟等:无探针紫外光谱法测定CTAB 的第二临界胶束浓度2439图2 不同浓度时CTAB 的紫外吸收光谱Figure 2 UV absorption spectra of CTAB in different concen-tration图3 CTAB 的第一和第二CMCFigure 3 The first and the second CMC of CTAB10-3 mol/L, 与荧光探针法和吸附伏安法测定的结果一致[1,4]. 这说明用无探针紫外光谱法直接测定CTAB 的CMC 是可行的. 我们的研究表明脂肪酸盐、AOT 等有生色基团的阴离子两亲分子, DDAB 等季铵盐类阳离子两亲分子都存在增色效应, 这将增加无探针紫外光谱法测定CMC 的适用性.2.3 不同浓度CTAB 的1H NMRCTAB 的分子结构示意图见图4, 在水溶液中的紫外吸收峰是由于头基含有N 原子, 可以推测其紫外图谱上最大吸收波长和吸光度变化是由于头基所处的环境因素不同造成的. 在水溶液中浓度变化时, 头基所处的极性与头基间的相互作用会发生变化.图4 CTAB 结构示意图Figure 4 The structure of CTAB为了考察不同浓度的水溶液中头基所处的环境与头基间相互作用的变化, 我们研究了不同浓度时CTAB 溶液的核磁共振氢谱, 所得结果列于表1中.表1 不同浓度时CTAB 各H 的化学位移Table 1 Chemical shift of each H of CTAB in different con-centrationc CTAB /(10-3mol/L)a-CH 2N-(CH 3)3 b-CH 2 o-CH 2 c ~n-CH 2p-CH 30.4 3.150 2.941 1.616 1.199 1.121 0.7050.6 3.1462.942 1.617 1.201 1.123 0.7053.0 3.249 3.020 1.651 1.240 1.163 0.7477.5 3.290 3.047 1.652 1.248 1.170 0.75220 3.304 3.060 1.658 1.258 1.178 0.75840 3.3203.0691.661 1.262 1.180 0.758从表1可以看出, 当CTAB 浓度小于7.6×10-4 mol/L 时, 胶束尚未形成, CTAB 以单分子状态分散在水中, 此时分子所处的极性较大, 各H 的化学位移都比较小, 而且浓度改变时, 化学位移几乎不变. 当CTAB 浓度为 3.0 mmol/L 时, 溶液中聚集体是球形胶束, 此时CTAB 分子处在胶束中, 环境极性比水中小, 各H 的化学位移都明显增加, p-CH 3从极性水环境中转变到非极性的胶束内核, 其化学位移从0.705增至0.747. N-(CH 3)3所处环境极性相差不大, 但形成胶束后头基间相互作用明显增强, 所以其化学位移从 2.942增至3.020. 当浓度超过7.0×10-4 mol/L 时, 溶液中胶束由球形转变为棒状, 胶束中分子排列更加紧密, 胶束中心的极性变得更小, 亲水头基间相互作用更强, 各H 的化学位移又一次明显增加, 而当浓度再增加时, 聚集体形状不再变化, H 的化学位移几乎不变. 由此可以看出CTAB 各质子H 的化学位移对聚集体形状、环境的极性非常敏感. 核磁实验中H 的化学位移验证了溶液中聚集体的转变, 与紫外光谱法测得CMC 浓度一致, 同时也说明紫外光谱上的增色效应对溶液中两亲分子的相互作用和聚集体的结构非常敏感. 2.4 动态光散射在两亲分子的自组装体中, 不同种类的聚集体其粒度范围有明显的不同, 如胶束的尺寸通常为几个纳米, 而囊泡则为几十纳米到几个微米. 当聚集体粒度达到光波波长范围时, 具有较强的光散射, 那么用光散射的方法对溶液的粒度进行研究, 将有利于我们判断聚集体的种类.用动态光散射法直接测得的各样品的粒度分布示意图见图5, 可见各个样品都有较小的粒子存在. 图5a 是CTAB 浓度为0.003 mol/L 时的粒度分布图, 溶液中粒子的尺寸为1~2 nm, 说明溶液中聚集体为胶束, 这2440化 学 学 报 V ol. 64, 2006与紫外和核磁的结果一致, 胶束形状应为球形. 图5b 中CTAB 浓度为0.02 mol/L, 大于紫外上的第二个转折点, 表明此时CATB 自组装体应该是棒状胶束, 粒度分析结果显示粒子尺寸为2~3 nm, 大于0.003 mol/L 时, 胶束变大, 说明是球形胶束转变为棒状胶束. 两亲分子在水溶液中最初只形成小的球形胶束, 当增加其浓度时, 单体的浓度不再增加, 球形胶束的数密度变大, 胶束之间的距离变小, 由于胶束间存在强烈的排斥作用, 所以胶束相互靠近在能量上是不利的. 在相同浓度下如果两亲分子重新排列形成棒状胶束, 胶束的表面就可以互相远离, 这就是随着CTAB 浓度增加球形胶束转变为棒状胶束的原因.图5 不同浓度时CTAB 的粒度分布示意图Figure 5 Distribution of particle size of CTAB in different concentrationa: c CTAB =0.003 mol/L; b: c CTAB =0.02 mol/L2.5 紫外光谱法测定KBr 诱导的CTAB 蠕虫状胶束形成紫外光谱上的增色效应对溶液中两亲分子的相互作用和聚集体的形状非常敏感, 借此可以检测溶液中聚集体结构的转变. 近来研究发现, 在CTAB/KBr 体系中, KBr 浓度增加可以使CTAB 胶束结构转变, 最后形成非常大的胶束, 其胶束的摩尔质量可达106 g/mol, 长度可达几十纳米, 称其为蠕虫状胶束(worm-like micelle)[13~16]. 我们用紫外光谱的办法研究KBr 浓度对0.01 mol/L CTAB 胶束体系的影响.测定不同KBr 浓度时, CTAB 的紫外图谱, 从最大吸收波长处的吸光度和浓度的双对数图上, 可以看到有两个明显的拐点, 如图6所示, 这两个拐点处KBr 的浓度, 分别为0.09和0.28 mol/L, 与文献的结果基本一 致[15].图6 KBr 浓度对0.01 mol/L CTAB 水溶液的影响Figure 6 Effect of the concentration of KBr on 0.01 mol/L CTAB aqueous solution对于0.01 mol/L CTAB 溶液, 浓度大于其第二CMC, 此时应该形成棒状胶束, 动态光散射结果表明其粒度为2~3 nm, 说明应该为短棒状胶束. 随着KBr 浓度增加至0.09 mol/L 时, CTAB 的双电层被压缩, 分子排列变得更加紧密, 棒状胶束开始增大, 长度增加, 所以增色效应出现拐点. 静态光散射表明, KBr 浓度为0.1 mol/L 时, CTAB 胶束增大至7.8 nm, 胶束的摩尔质量达105 g/mol, 聚集数达300[15]. 当KBr 浓度增至0.28 mol/L 时, 棒状胶束长度增加至一定程度, 开始互相缠绕、穿插, 此时发现溶液的粘度增加, 说明聚集体结构发生了明显变化, 使得其增色效应出现第二个拐点. 此时胶束长度恒定至20 nm, 摩尔质量达106 g/mol, 胶束具有挠性, 说明在此条件下该体系形成了蠕虫状胶束[15].3 结论(1) UV 方法是测定表面活性剂临界胶束浓度(CMC)的一种简单和准确的方法, 本实验利用CTAB 溶液具有增色效应这一原理, 用无探针紫外光谱法测定了它的第一和第二CMC.(2) 利用无探针紫外光谱法研究了CTAB/KBr 体No. 24 卢惠娟等:无探针紫外光谱法测定CTAB的第二临界胶束浓度2441系, 证实KBr可诱导CTAB形成蠕虫状胶束. References1 Ma, C.-S.; Li, G.-Z.; Xu, Y.-M.; Wang, H.-Q.; Ye, X.-F.Colloids Surf., A1998, 143, 89.2 Zhao, G.-X.; Zhu, B.-Y. Principle of Action of Surfactants,China Light Industry Press, Beijing, 2003, p. 18 (in Chi-nese).(赵国玺, 朱瑶, 表面活性剂作用原理, 中国轻工业出版社, 北京, 2003, p. 18.)3 Lin, S.-Y.; Lin, Y.-Y.; Chen, E.-M.; Hsu, C. T.; Kwan, C. C.Langmuir1999, 15, 4370.4 Li, F.; Li, G.-Z.; Zhai, L.-M.; Zheng, L.-Q.; Wang, H.-L. J.Dispersion Sci. Technol. 1994, 15, 705.5 Liu, T.-Q.; Guo, R.; Song, G.-P. J. Dispersion Sci. Technol.1996, 17, 509.6 Miura, M.; Kodama, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1972, 45,428.7 Kodama, M.; Miura, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1972, 45,2265.8 Kodama, M.; Kubota, Y.; Miura, M. Bull. Chem. Soc. Jpn.1972, 45, 2953.9 Reid, V. W.; Alston, T.; Young, B. W. Analyst1955, 80, 682.10 Suzuki, H. J. Am. Oil Chem. Soc. 1970, 47, 273.11 Dong, S.-L.; Wu, H.-S.; Liu, D.-Z.; Hao, J.-C.; Wang, H.-Q.Anal. Test. Technol. Instrum. 1996, 4, 333 (in Chinese).(董姝丽, 吴华双, 刘德珍, 郝京诚, 汪汉卿, 分析测试技术与仪器, 1996, 4, 333.)12 Zhou, Y.-H. Univ. Chem. 1997, 12, 47 (in Chinese).(邹耀洪, 大学化学, 1997, 12, 47.)13 Brown, W.; Johansson, K.; Almgren, M. J. Phys. Chem.1989, 93, 5888.14 Clausen, T. M.; Vinson, P. K.; Minter, J. R. J. Phys. Chem.1989, 96, 474.15 Zhang, W.-C.; Li, G.-Z.; Mou, J.-H.; Shen, Q.; Zheng, L.-Q.;Liang, H.-J.; Wu, Q. Chin. Sci. Bull. 2000, 45, 1138 (in Chi-nese).(张为灿, 李干佐, 牟建海, 沈强, 郑立强, 梁好君, 吴奇, 科学通报, 2000, 45, 1138.)16 Soltero, J. F.; Puig, J. E.; Manero, O. Langmuir1995, 11,3337.(A0601109 YANG, X.; FAN, Y. Y.)。

电导率法测定SDS、CTAB 的临界胶束浓度叶齐全2009012230周毅聪2009012232刘曦阳20090122331. 实验目的1) 通过对胶体溶液的电导率变化规律的测定,学习胶体相关知识; 2) 了解阴离子型,阳离子型的表面活性剂的特点及性质; 3) 掌握电导率测定的原理和方法 4) 尝试自己建立模型解释实验现象 2. 实验原理表面活性剂科学是胶体与界面科学中的一个重要领域,简单的表面活性剂分子通过其特殊的两亲分子结构,可以显著改变体系的界面状态,从而产生一系列特殊的性能,因此广泛应用于工业、农业以及日常生活中,所以其相关参数的实验测量就显得非常重要。

在表面活性剂溶液浓度很稀时,当浓度增大到一定值时,表面活性剂离子或分子将发生缔合,形成胶束(或称胶团)。

对于某表面活性剂,其溶液开始形成胶束的浓度称为该表面活性剂的临界胶束浓度(critical micelle concentration ),简称CMC 。

其中,临界胶束浓度C mc 是表面活性剂的一个非常重要的参数,C mc 越低,表示表面活性剂形成胶束所需之浓度越低,因而起到表面活性作用的浓度也越低。

在C mc 附近,溶液的许多物理化学性质如电导率、渗透压、蒸气压、光学性质、乳化能力及增溶性等均产生明显的变化。

本实验计划针对两种表面活性剂的临界胶束浓度C mc 及温度对临界胶束浓度C mc 的影响展开研究,两种表面活性剂分别为:SDS (十二烷基硫酸钠)和CTAB (十六烷基三甲基溴化铵),两种物质的结构如下:H 3CCH 2O 10SOOO Na H 3C CH214Br图1 SDS 图2 CTAB电导法测定离子表面活性剂的C mc 相当方便,在溶液中对电导有贡献的主要是带长链烷基的表面活性剂离子和相应的反离子,而胶束的贡献则极为微小。

从离子贡献大小来考虑,反离子大于表面活性剂离子。

当溶液浓度达C mc 时,由于表面活性剂离子缔合成胶束,反离子固定于胶束的表面,它们对电导的贡献明显下降,同时由于胶束的电荷被反离子部分中和,这种电荷量小,体积大的胶束对电导的贡献非常小,所以电导急剧下降。

组员:1102010813张永亮1102010814张玉珠1102010815张庆显1102020816张晨雪1102010829黄伟臣十六烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度的测定及探讨温度、乙醇对CMC的影响一、实验目的1.理解表面活性剂的结构与基本性质。

2.了解表面活性剂形成胶束的过程和临界胶束浓度(CMC)的定义。

3.掌握CMC 基本测定方法。

4.考察实验方法,温度或添加剂对CMC的影响。

二.实验原理1.表面活性剂表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。

由于表面活性剂分子中具有非极性烃链(8个碳原子以上烃链)以及极性基团(如:羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基和醚键等),使其分子结构具有两亲性。

表活性剂都是由极性和非极性两部分组成的,若按离子的类型来分,可分为以下三类阴离子型表面活性剂如羧酸盐(如肥皂,C17H35COONa)、烷基硫酸盐[如十二烷基硫酸钠,CH3(CH2)11SO4Na]、烷基磺酸盐[十二烷基苯磺酸钠,CH3(CH2)11C6H5SO3Na]等。

阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)2.临界胶束浓度由于表面活性剂具有双亲结构,分子有自水中逃离水相而吸附于界面上的趋势,但当表面吸附达到饱和后,再增加浓度时,表面活性剂分子无法再在表面上进一步吸附,这时为了降低体系能量,活性剂分子会相互聚集,形成胶束,以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的,表面活性物质在水中开始形成胶束的浓度(或形成胶束所需的最低浓度)称为临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC)。

3.电导率法电导法是利用表面活性剂水溶液电导率随浓度的变化关系,从电导率(к )对浓度(c)曲线上表现为CMC 前后直线斜率的变化,两条不同斜率的直线的交点所对应的浓度即CMC。

电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度实验报告电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度实验十七电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度一、目的要求1.用电导法测定十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度2.了解表面活性剂的特性及胶束形成原理3.掌握电导仪的使用方法二、基本原理表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度,以CMC表示。

在CMC点上,由于溶液的结构改变导致其物理及化学性质(如表面张力、电导、渗透压、浊度、光学性质等)同浓度的关系曲线出现明显的转折,如图1所示。

这个现象是测定CMC的实验依据,也是表面活性剂的一个重要特征。

表面活性剂成为溶液中的稳定分子可能采取的两种途径:1、是把亲水基留在水中,亲油基伸向油相或空气;2、是让表面活性剂的亲油基团相互靠在一起,以减少亲油基与水的接触面积。

前者就是表面活性剂分子吸附在界面上,其结果是降低界面张力,形成定向排列的单分子膜,后者就形成了胶束。

由于胶束的亲水基方向朝外,与水分子相互吸引,使表面活性剂能稳定地溶于水中。

在溶液中对电导有贡献的主要是带长链烷基的表面活性剂离子和相应的反离子,而胶束的贡献则极为微小。

从离子贡献大小来考虑,反离子大于表面活性剂离子。

当溶液浓度达CMC时,由于表面活性剂离子缔合成胶束,反离子固定于胶束的表面,它们对电导的贡献明显下降,同时由于胶束的电荷被反离子部分中和,这种电荷量小,体积大的胶束对电导的贡献非常小,所以电导急剧下降。

对于离子型表面活性剂溶液,当溶液浓度很稀时,电导的变化规律也和强电解质一样;但当溶液浓度达到临界胶束浓度时,随着胶束的生成,电导率发生改变,摩尔电导急剧下降,这就是电导法测定CMC的依据。

本实验利用电导仪测定不同浓度的十二烷基硫酸钠水溶液的电导值(或摩尔电导率),并作电导值(或摩尔电导率)与浓度的关系图,从图中的转折点即可求得临界胶束浓度。

三、实验步骤1.调节恒温水浴温度至25℃2.吸取10ml的0.02 mol〃dm-3十二烷基硫酸钠溶液于100ml 烧杯中,依次移入恒温后的电导水2ml、3ml、5ml、5ml、5ml、5ml、10ml、10ml、10ml、20ml,搅拌,分别测其电导率。

设计性实验报告实验名称十六烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂的临界胶束浓度的测定及温度影响因素的分析实验报告人-------------- 学号 --------------- 班级-----实验日期2013年 5 月21日室温25.2 ℃大气压100.19KPa指导老师评分一.前言凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂[1]。

这一类分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团(离子化的),如肥皂和各种洗涤剂等。

表面活性剂分子都是由极性和非极性两部分组成,可分为三类:(1)阴离子型表面活性剂如羧酸盐、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐等。

(2)阳离子型表面活性剂主要是铵盐,如十二烷基二甲酸叔铵。

(3)非离子型表面活性剂如聚氧乙烯类[1]。

在溶液内部形成胶束(Micelle) 是表面活性剂一个重要的性质[2]。

胶束的形成是发生胶束增溶作用的前提条件,而临界胶束浓度(CMC) 则是表面活性剂在水中形成胶束的标志之一。

临界胶束浓度(Citical Micell Concentration简称CMC) 是表面活性剂形成胶束( 胶团)的最低浓度. CMC是表面活性剂与溶液性剂的重要分界线, 由于表面活性剂溶液的一些物理及化学性质, 如表面张力, 摩尔电导率, 渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化, 所以通过测定发生这些显著变化时的转变点,就可以得知CMC[3]。

测定表面活性剂的临界胶束浓度的实验原理:电导法十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为一种阳离子表面活性剂,它们在稀溶液中能电离,分别以正、负离子的形式存在,其稀溶液的性质与正常的强电解质溶液相似,溶液的电导率随浓度的上升而增加。

离子型表面活性剂的导电性质在CMC 前后有很大不同。

在CMC 之前,浓度增加,电导率成正比的增大;在CMC 之后,溶液中单体浓度达到饱和,表面活性剂分子开始形成胶束,以单体分子和胶束聚集体的形式导电,增加浓度,单体分子数目不再增加,只增加胶束的浓度。

乙醇-水溶液中十六烷基三甲基溴化铵的自组装特性李(韦华);张铭;张金利;韩永才【期刊名称】《天津大学学报》【年(卷),期】2006(39)1【摘要】为了研究乙醇-水混合溶液中表面活性剂的自组装特性对多孔无机材料模板法合成的作用,采用稳态荧光法测定了乙醇-水混合溶剂的组成变化对十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)临界胶束浓度的影响.结果表明,随着乙醇含量的增加,临界胶束浓度值增大;CTAB在水中的临界胶束浓度值为0.000 9 mol/L,而在乙醇中为0.24mol/L.进而利用耗散颗粒动力学模拟研究了CTAB在水及乙醇-水混合溶剂中聚集形态的转变过程,并利用分子动力学方法计算了CTAB尾基与溶剂分子间的相互作用能,结果表明,CTAB的疏水尾基与乙醇分子之间的相互作用强,因而CTAB在乙醇中不易形成胶束,这与测定的实验数据的规律性一致.【总页数】5页(P5-9)【作者】李(韦华);张铭;张金利;韩永才【作者单位】天津大学化工学院,天津,300072;天津大学化工学院,天津,300072;天津大学化工学院,天津,300072;天津大学化工学院,天津,300072【正文语种】中文【中图分类】O648【相关文献】1.微波合成体系中十六烷基三甲基溴化铵的量对PbS形貌的影响 [J], 梁建;危兆玲;李天保;赵君芙;李婧;许并社2.微波合成体系中十六烷基三甲基溴化铵的量对PbS形貌的影响 [J], 梁建;危兆玲;李天保;赵君芙;李婧;许并社3.榴莲壳吸附水中十六烷基三甲基溴化铵的研究 [J], 黄晓东;娄本勇;4.榴莲壳吸附水中十六烷基三甲基溴化铵的研究 [J], 黄晓东;娄本勇5.振动光谱法研究水溶液中十六烷基三甲基溴化铵的分子构象 [J], 王玮;李来明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

十六烷基三甲基溴化铵的临界胶束浓度的测定

摘要:凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂【1】。

表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度,是表面活性溶液性质的重要表征之一【2】。

表面活性剂的一些理化性质,如表面张力, 摩尔电导率, 渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化,所以通过测定发生这些显著变化时的转变点,就可以得知。

本文采用电导率法、紫外分光光度法测定CMC,并研究温度对CMC的影响。

关键词:十六烷基三甲基溴化铵;CMC;电导率法;温度;紫外分光光度法

引言:凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。

分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂;②阳离子型表面活性剂;③非离子型表面活性剂。

表面活性剂进入水中,在低浓度时呈分子状态,并且三三两两地把亲油基团靠拢而分散在水中。

当溶液浓度加大到一定程度时,许多表面活性物质的分子立刻结合成很大的集团,形成”胶束”。

以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度CMC。

CMC可看作是表面活性对溶液的表面活性的一种量度。

因为CMC越小,则表示此种表面活性剂形成胶束所需浓度越低,达到表面饱和吸附的浓度越低。

也就是说只要很少的表面活性剂就可起到润湿、乳化、加溶、起泡等作用。

在CMC 点上,由于溶液的结构改变导致其物理及化学性质(如表面张力,电导,渗透压,浊度,光学性质等)同浓度的关系曲线出现明显的转折,因此,通过测定溶液的某些物理性质的变化,可以测定CMC。

测定溶液临界胶束浓度的方法有多种,如表面张力法、光散射法、比色法、浊度法、电导率法等,本实验采用电导率法、紫外分光光度法。

CMC影响因素【3】:CMC 是表面活性剂表面活性大小的重要参数一般主要受分子结构亲水基和疏水基的大小与性质添加物和温度的影响。

在表面活性剂分子中疏水基增大或疏水性增强CMC减小亲水基亲水性增强CMC增大离子型比非离子型表面活性剂的CMC大得多。

中性无机盐的加入降低离子型表面活性剂的CMC而对非离子型的影响不大。

温度升高对离子型和非离子型表面活性剂的CMC 的影响有相反的规律前者CMC升高后者减小。

此外实验方法也会对CMC产生影响

1、实验部分

1.1实验试剂及仪器:DDS-11电导率仪1台;UT-1810分光光度计;260型电导电极1支;超级恒温水浴一套;超声振荡仪1台;分析天平1台;1000ml容量瓶2只;100ml容量瓶10只;1000ml烧杯2只;100ml烧杯2只;5ml、10移液管1只;10个比色管;十六烷基三甲基溴化铵(分析纯);芘荧光探针溶液

1.2实验方法

1、准确称取7.2889g十六烷基三甲基溴化铵在小烧杯中溶解,转移至大烧杯中,超声振动20分钟,转移至1000ml容量瓶中定容。

依次取2ml,2ml,3ml,4ml,5ml,6ml,7ml,8ml,9ml,10ml上述溶液于10个100ml容量瓶中定容,配制成0.000

2、0.0004、0.0006、0.0008、0.0010、0.0012、0.0014、0.0016、0.0018、0.0020mol/L的溶液。

电导率法:2.将超级恒温槽与恒温电导池连通,恒温水浴调至30℃

3. 打开电导率仪开关,将“量程选择”旋钮调至最大测量挡,将“校正-测量”开关扳到“校正”位置,将“温度补偿”旋钮调到“30℃”。

根据电极上标明的电极常数,调节“常数校正”旋钮到相应数值。

4.用蒸馏水淌洗电导池和电极三次,空干电导池,擦净电极。

往电导池中加入2

5.00ml 0.0002mol/L的CTAB溶液,插入电导电极,至少恒温15分钟。

将“校正-测量”旋钮开关扳到“测量”位置,调节“量程选择”旋钮,根据仪器显示的有效位数确定适当量程,此时,仪器所显示的数值即为该溶液电导率。

5.将0.0002mol/L的CTAB溶液换成其他浓度的溶液,由小到大依次测定电导率。

6.在室温下测定各浓度溶液的电导率。

染料法:2.取比色管滴加一滴荧光探针溶液并加入CTAB溶液。

3. (1)打开TU-1810型紫外分光光度计开关。

(2)仪器初始化。

如果自检各项都正常后,进入工作界面,预热半小时后,便可进入以下操作。

(3)光谱扫描。

根据屏幕菜单提示进入光谱扫描。

设置光谱扫描参数基线校正:选择基线校正按键,在样品池中加入蒸馏水作为参比溶液,基线校正完后单击存入基线,取出参比溶液。

扫描倒掉取出的参比溶液,在比色皿中0.002mol/lCTAB溶液。

单击START进行扫描,当扫描完毕后,单击F2,输入阀值1检出图谱的峰

(4)取出比色皿,换用下一个浓度的溶液,充分淌洗。

测定0.004mol/l的最大吸收波长。

以此类推,依次测量其他浓度溶液的最大吸收波长。

(5)测量完毕后,关闭开关,取下电源插头,取出样品池洗净、放好,盖好比色皿箱室盖和仪器。

2、结果与讨论

1、数据记录

浓度/(mol/l) 30℃电导率

us/cm

室温(23.6)电

导率us/cm

室温(22.8℃)λ

m/nm

0.0002 21.3 19.69 599 0.0004 40.2 34.7 599 0.0006 57.9 49.9 599 0.0008 76.9 66.6 599 0.0010 90.5 76.1 500 0.0012 100 82.9 500 0.0014 105.4 90.4 500 0.0016 109.1 93.7 500 0.0018 113.4 99.9 500 0.0020 117.8 104.9 500

2、温度对CMC的影响

3、紫外分光度法测得CMC

参考文献:

【1】赵振国.应用胶体与界面化学[M].北京 化学工业出版社 2003

【2】王晓菊.电导法测定表面活性剂溶液的临界胶束浓度[J].化学工程师 1997 【3】唐林,孟阿兰,刘红天.物理化学实验. 北京:化学工业出版社,2008.1. 附:

CTAB溶解性:13 g/L (20°C)、分子量 364.446

CTAB的临界胶束浓度与温度的关系:c(cmc)=(0.0766t+7.29)*10^-4

30℃的cmc:0.0009588mol/L 40℃的cmc:0.0010354 mol/L。