农业气象观测质量考核办法(试行).

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:9

地面高空气象观测业务综合质量考核办法(试行)第一条为适应地面高空气象观测业务发展需要,强化综合质量管理,完善配套考核机制,进一步发挥地面高空气象观测业务综合质量效益,特制定本办法。

第二条本办法适用于全国同时承担地面和高空气象观测业务台站的综合质量考核工作。

第三条地面高空气象观测业务综合质量考核内容包括观测设备运行保障质量、观测资料传输质量和观测数据质量三部分.第四条观测设备运行保障质量以稳定运行率为考核指标,稳定运行率为统计时段内应工作时次去掉无效工作时次后占应工作时次的百分比。

第五条观测资料传输质量以到报率为考核指标,到报率为规定时间内实际上传的文件数占应上传文件数的百分比。

第六条观测数据质量分地面观测数据质量和高空观测数据质量两部分。

地面观测数据质量以数据可用率为考核指标;高空观测数据质量以观测数据质量指数为考核指标.第七条地面高空气象观测业务综合质量以地面高空气象观测业务综合质量指数来反映.计算公式为:综合质量指数=0。

3×稳定运行率+0。

2×到报率+ 0.5×观测数据质量(稳定运行率、到报率、观测数据质量计算方法见附录1,综合质量指数计算样例见附录2).第八条地面高空气象观测业务综合质量指数实行年通报,设备运行保障质量和观测资料传输质量实行月通报。

第九条本办法由中国气象局综合观测司、预报与网络司负责解释.各省(区、市)气象局应根据本办法,结合实际情况制定实施细则.第十条本办法自2015年1月1日起施行。

气测函〔2010〕127号文件印发的《高空气象观测业务质量考核办法》同时废止.—2—附录1地面高空气象观测业务综合质量指数计算方法1.稳定运行率稳定运行率是指统计时段内应工作时次去掉无效工作时次(包括数据错误时次、未到报时次和数据格式错误时次等)与应工作时次的百分比,地面和高空稳定运行率各占50%,按照百分率统计。

其中:(1)应工作时次:地面自动站每天应上传24份数据,每整点1份,每天应工作时次为24次;高空站每天开展2~3次观测业务,每天应工作时次为2~3次,每工作时次上传数据包括规定份数的报文文件、秒数据文件和状态文件。

生态环境部办公厅、农业农村部办公厅关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》的通知文章属性•【制定机关】生态环境部,农业农村部•【公布日期】2021.03.20•【文号】环办土壤〔2021〕8号•【施行日期】2021.03.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】土壤环境保护正文关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》的通知环办土壤〔2021〕8号各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)、农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团生态环境局、农业农村局:为认真贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神,贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议关于深入打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化的部署要求,制定本方案。

请各地结合实际,认真贯彻执行。

生态环境部办公厅农业农村部办公厅2021年3月20日农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)农业面源污染治理是生态环境保护的重要内容,事关农村生态文明建设,事关国家粮食安全和农业绿色发展,事关城乡居民的水缸子、米袋子、菜篮子。

为加强农业面源污染治理与监督指导,保护生态环境,维护国家粮食安全,促进农业全面绿色转型,制定本实施方案。

一、总体要求(一)指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真践行习近平生态文明思想,坚定贯彻新发展理念,根据党中央、国务院决策部署,深入打好污染防治攻坚战,以钉钉子精神推进农业面源污染防治,立足我国“三农”工作实际和新时期发展需要,以削减土壤和水环境农业面源污染负荷、促进土壤质量和水质改善为核心,按照“抓重点、分区治、精细管”的基本思路,统筹谋划、协同联动,突出重点、试点先行,优化政策、强化监督,真抓实干、久久为功,形成齐抓共管、持续推进的农业面源污染治理体系和治理能力,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化开好局、起好步。

附件1:生态气象监测指标体系(试行)农田生态系统中国气象局二○○六年三月前言人口、资源、环境和灾害等是全人类正在且必须面对的重大课题,因为近百年来全球气候正在经历一次以变暖为主要特征的显著变化。

这种变化对世界范围内生态、资源、环境的负面效应日益显现,导致了水资源短缺、海平面上升、冰川退缩、干旱化和荒漠化加剧以及各类极端天气气候事件的频繁发生,已经并将继续对经济社会的可持续发展带来深远的影响。

我国的气象事业发展正在进入一个崭新的时期,气象与经济社会发展的关系日益紧密,已经深入到政治、经济、社会、国家安全、环境、外交和可持续发展的方方面面。

中国气象事业发展战略研究成果提出了“公共气象、安全气象、资源气象”的发展理念,中国气象局业务技术体制按照“多轨道、研究型、集约化、开放式”的总体思路,明确了八条业务轨道和四个功能平台的业务布局与分工,其中生态与农业气象为业务轨道之一。

开展生态与农业气象业务,是气象部门“坚持公共气象的发展方向,大力提升气象信息对国家安全的保障能力,大力提升气象资源为可持续发展的支撑能力”的现实需求,是进一步发挥气象专业技术优势,积极拓展气象业务服务领域,改善生态环境,提高资源利用效率的重要基础性工作,是气象部门为实现经济社会全面、协调、可持续发展所做的积极探索和努力。

其中,生态气象监测作为一种重要的工作手段,是生态与农业气象业务的核心构成。

为了保证全国气象部门生态气象监测工作的深入开展并进一步实现业务化、规范化和制度化,我们组织编制了该项《生态气象监测指标体系(试行)》。

本书依据《地面气象观测规范》、《农业气象观测规范》和《生态气象观测规范(试行)》等,并充分利用卫星遥感监测技术和方法,初步建立了农田生态系统、森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、湖泊生态系统和荒漠(绿洲)生态系统等6种生态系统下大气、生物、土壤和水以及相关灾害等监测指标体系。

生态气象监测是一项正在发展中的业务,其指标的建立尚未完全成熟,科学技术和社会经济的飞速发展,也必将对此项业务提出更新更多的需求。

综合气象业务技能竞赛暨岗位练兵范围一、综合观测、网络与资料业务(一)基础理论包括大气科学相关知识、计算机及网络知识、综合观测(含地面、高空、雷达、大气成分等)基本知识、相关法律法规、观测业务改革调整、各类观测设备维护保障、观测产品加工分析应用知识等。

主要包括:1.大气科学类相关知识:天气学相关知识、大气物理学相关知识、气候学相关知识、大气探测学相关知识和大气化学相关知识。

2.地面观测基本知识:《地面气象观测规范》、《地面气象观测数据文件和记录簿表格式》、《气象仪器和观测方法指南(第6版)》(世界气象组织)、《新型自动气象(气候)站功能规格书》、《降水观测规范-称重式降水传感器(试行)》、《前向散射能见度仪观测规范(试行)》、《天气现象仪观测规范(试行)》、《激光云高仪观测规范(试行)》、《自动雪深观测规范》、OSSMO、ISOS业务系统软件操作手册等气象观测基本知识。

3.计算机与网络:计算机操作系统基本知识、常用办公软件基本应用知识、通讯网络相关知识、数据库基本知识。

4.相关法律、法规和规章:《中华人民共和国气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》、《气象专用技术装备使用许可管理办法》、《地面气象观测质量考核办法(试行)》《地面气象观测工作优秀集体及个人考核办法》等。

5.观测业务改革相关:《中国气象局关于县级综合气象业务改革发展的意见》(气发【2013】54号)、《地面气象观测业务调整技术规定》、《地面气象应急加密观测管理办法》、《综合气象观测系统发展规划》(2014-2020年)、《中国气象局关于加强气象观测技术装备保障业务发展的意见》(气发【2013】118号)以及中国气象局、省局下发的各种业务技术管理文件和规定等。

6.综合观测相关:《大气成分观测业务规范》、《大气成分观测业务技术手册》、《大气本底站观测场室技术规范》、《雷电观测业务规范(试行)》、《自动土壤水分观测规范》(试行)、《大气探测学》、《雷达气象学》、《卫星气象学》等。

农业气象观测的主要内容及有效管理农业气象观测是指通过观测农田气象要素的变化,为农业生产提供准确的气象信息和数据,从而指导农业生产活动,促进农业生产的健康发展。

而有效管理农业气象观测则是确保观测数据的准确性和实用性,为农业生产提供可靠的信息支持。

本文将就农业气象观测的主要内容及有效管理进行详细介绍。

一、农业气象观测的主要内容1.气温观测气温是影响植物生长的重要环境因素之一。

农业气象观测中,常通过在不同高度设置气温观测点,记录不同时刻的气温变化。

这些数据可以帮助农民及时调整种植作物的时间和方式,避免气温对作物生长的不利影响。

2.降水观测降水对农业生产有着重要的影响。

降水观测包括降雨量、降雪量等的测量,以及降水的时长和频率等。

这些数据可以帮助农民合理安排灌溉和排水,保证作物的正常生长。

3.湿度观测空气湿度对植物的生长和病虫害的发生都有着重要的影响。

湿度观测一般包括相对湿度、绝对湿度等参数的测量。

这些数据可以帮助农民预防病虫害的发生,保证农作物的健康生长。

4.风速观测风速对于作物的通风和传播病菌等有着重要的作用。

农业气象观测中通过定时观测风速和风向的变化,可以帮助农民做好风害防范工作,保护农作物的生长。

5.日照观测日照对于作物的光合作用和生长有着直接的影响。

农业气象观测中通常通过记录日照时间和强度来评估日照情况,以帮助农民合理安排作物的生长和收获时间。

以上就是农业气象观测的主要内容,这些数据的准确性和及时性对于农业生产至关重要。

二、有效管理农业气象观测的措施1. 观测设备的维护与更新要保证农业气象观测数据的准确性和可靠性,首先要保证观测设备的正常运转。

定期对设备进行维护和检修,及时更换老化和损坏的设备,确保观测数据的准确性。

2. 观测点的合理设置观测点的设置直接影响观测数据的真实性和代表性。

要根据农田的地形和作物种植情况,合理设置观测点,并严格按照规定的方法和时间进行观测,保证观测数据的真实性和可比性。

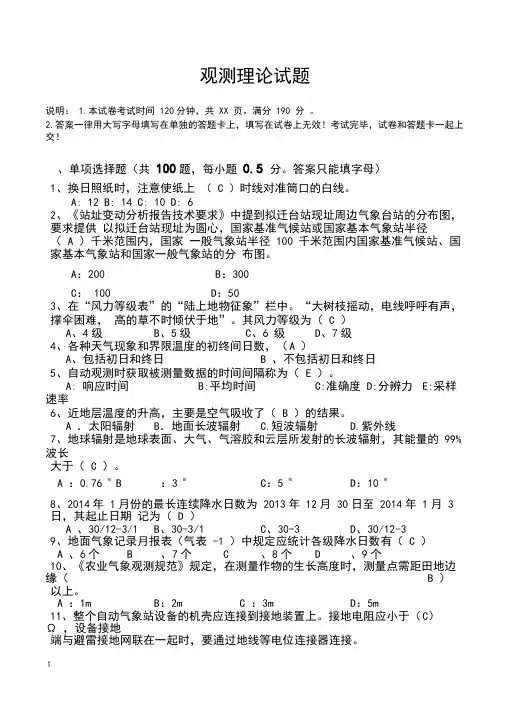

观测理论试题说明: 1.本试卷考试时间 120分钟,共 XX 页。

满分 190 分。

2.答案一律用大写字母填写在单独的答题卡上,填写在试卷上无效!考试完毕,试卷和答题卡一起上交!、单项选择题(共100题,每小题0.5 分。

答案只能填字母)1、换日照纸时,注意使纸上( C )时线对准筒口的白线。

A: 12 B: 14 C: 10 D: 62、《站址变动分析报告技术要求》中提到拟迁台站现址周边气象台站的分布图,要求提供以拟迁台站现址为圆心,国家基准气候站或国家基本气象站半径( A )千米范围内,国家一般气象站半径100 千米范围内国家基准气候站、国家基本气象站和国家一般气象站的分布图。

A:200B:300C:100 D:503、在“风力等级表”的“陆上地物征象”栏中。

“大树枝摇动,电线呼呼有声,撑伞困难,高的草不时倾伏于地”。

其风力等级为( C )A、4级B、5级C、6 级D、7级4、各种天气现象和界限温度的初终间日数,(A )A、包括初日和终日 B 、不包括初日和终日5、自动观测时获取被测量数据的时间间隔称为( E )。

A: 响应时间B:平均时间C:准确度D:分辨力E:采样速率6、近地层温度的升高,主要是空气吸收了( B )的结果。

A .太阳辐射B.地面长波辐射 C.短波辐射 D.紫外线7、地球辐射是地球表面、大气、气溶胶和云层所发射的长波辐射,其能量的99%波长大于( C )。

A :0.76 mB :3 m C:5 m D:10 m8、2014年1月份的最长连续降水日数为2013年12月30日至2014年1月3日,其起止日期记为( D )A 、30/12-3/1 B、30-3/1 C、30-3 D、30/12-39、地面气象记录月报表(气表-1 )中规定应统计各级降水日数有( C )A 、6个B 、7个C 、8个D 、9个10、《农业气象观测规范》规定,在测量作物的生长高度时,测量点需距田地边缘( B )以上。

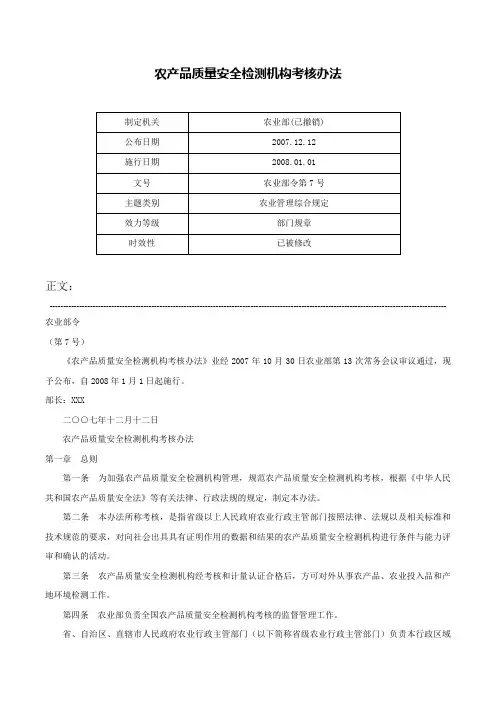

农产品质量安全检测机构考核办法正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 农业部令(第7号)《农产品质量安全检测机构考核办法》业经2007年10月30日农业部第13次常务会议审议通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。

部长:XXX二○○七年十二月十二日农产品质量安全检测机构考核办法第一章总则第一条为加强农产品质量安全检测机构管理,规范农产品质量安全检测机构考核,根据《中华人民共和国农产品质量安全法》等有关法律、行政法规的规定,制定本办法。

第二条本办法所称考核,是指省级以上人民政府农业行政主管部门按照法律、法规以及相关标准和技术规范的要求,对向社会出具具有证明作用的数据和结果的农产品质量安全检测机构进行条件与能力评审和确认的活动。

第三条农产品质量安全检测机构经考核和计量认证合格后,方可对外从事农产品、农业投入品和产地环境检测工作。

第四条农业部负责全国农产品质量安全检测机构考核的监督管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门(以下简称省级农业行政主管部门)负责本行政区域农产品质量安全检测机构考核的监督管理工作。

第五条农产品质量安全检测机构建设,应当统筹规划,合理布局。

鼓励检测资源共享,推进县级农产品综合性质检测机构建设。

第二章基本条件与能力要求第六条农产品质量安全检测机构应当依法设立,保证客观、公正和独立地从事检测活动,并承担相应的法律责任。

第七条农产品质量安全检测机构应当具有与其从事的农产品质量安全检测活动相适应的管理和技术人员。

从事农产品质量安全检测的技术人员应当具有相关专业中专以上学历,并经省级以上人民政府农业行政主管部门考核合格。

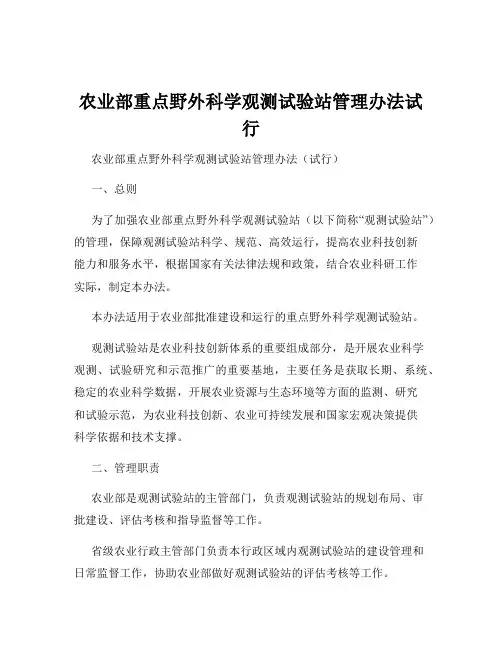

农业部重点野外科学观测试验站管理办法试行农业部重点野外科学观测试验站管理办法(试行)一、总则为了加强农业部重点野外科学观测试验站(以下简称“观测试验站”)的管理,保障观测试验站科学、规范、高效运行,提高农业科技创新能力和服务水平,根据国家有关法律法规和政策,结合农业科研工作实际,制定本办法。

本办法适用于农业部批准建设和运行的重点野外科学观测试验站。

观测试验站是农业科技创新体系的重要组成部分,是开展农业科学观测、试验研究和示范推广的重要基地,主要任务是获取长期、系统、稳定的农业科学数据,开展农业资源与生态环境等方面的监测、研究和试验示范,为农业科技创新、农业可持续发展和国家宏观决策提供科学依据和技术支撑。

二、管理职责农业部是观测试验站的主管部门,负责观测试验站的规划布局、审批建设、评估考核和指导监督等工作。

省级农业行政主管部门负责本行政区域内观测试验站的建设管理和日常监督工作,协助农业部做好观测试验站的评估考核等工作。

依托单位是观测试验站建设和运行管理的责任主体,负责观测试验站的人财物保障、设施建设、日常运行、数据管理、安全保障等工作,落实观测试验站建设和运行的相关条件,为观测试验站的发展创造良好环境。

三、申报与建设农业部根据农业科技创新和产业发展需求,定期发布观测试验站建设指南。

符合申报条件的单位,按照建设指南要求,编制观测试验站建设申报书,经省级农业行政主管部门审核后报农业部。

农业部组织专家对申报材料进行评审,根据评审结果择优批准建设。

观测试验站建设期限一般为 2-3 年。

建设期间,依托单位应按照建设任务书要求,认真组织实施,确保按时完成建设任务。

四、运行管理观测试验站实行依托单位领导下的站长负责制。

站长应由具有较高学术水平、较强组织管理能力和丰富实践经验的人员担任。

观测试验站应建立健全内部管理制度,包括人员管理、经费管理、仪器设备管理、数据管理、安全管理等,保障观测试验站的正常运行。

观测试验站应加强人才队伍建设,吸引和培养优秀人才,建立稳定的观测研究队伍和技术支撑队伍。

农业气象监测实施方案一、背景。

农业气象监测是指利用气象科学知识和技术手段,对农业生产中的气象要素进行监测、分析和预测,以指导农业生产决策,提高农业生产效益和风险管理能力。

农业气象监测实施方案的制定,对于农业生产的科学化、精细化管理具有重要意义。

二、目的。

本方案的目的是为了规范农业气象监测工作,提高农业生产的科学化水平,保障农产品的质量和安全,促进农业可持续发展。

三、内容。

1. 建立气象监测站网络。

根据农业生产布局和气象要素分布特点,合理布设气象监测站点,构建覆盖全区域的气象监测站网络。

监测站点的选址应考虑到农作物种植结构、地形地貌、气象要素变化规律等因素,确保监测数据的代表性和可靠性。

2. 完善气象监测设备。

配备先进的气象监测设备,包括自动气象站、气象雷达、气象卫星等,确保监测数据的准确性和实时性。

同时,加强对监测设备的维护和管理,保障设备的正常运行。

3. 建立气象数据管理系统。

建立完善的气象数据管理系统,包括数据采集、传输、存储和分析处理等环节。

确保监测数据的完整性和安全性,为农业生产提供可靠的数据支撑。

4. 加强气象预警和预报。

利用先进的气象预警和预报技术,及时发布气象灾害预警信息,指导农民采取防灾减灾措施,保障农业生产的安全。

5. 提高农业气象监测水平。

加强对农业气象监测技术和方法的研究和推广,提高监测水平和监测数据的利用率,为农业生产提供更精准的气象服务。

四、保障措施。

1. 加强政策支持。

制定相关政策法规,明确农业气象监测的重要性和必要性,为监测工作提供政策支持和保障。

2. 加强人才培养。

加强对农业气象监测人员的培训和技能提升,提高监测人员的专业水平和工作能力。

3. 加强监测站点建设。

加大对监测站点建设的投入,更新和维护监测设备,确保监测站点的正常运行。

4. 加强监测数据管理。

建立健全的监测数据管理制度,加强对监测数据的质量控制和监督检查,确保监测数据的真实可靠。

五、总结。

农业气象监测实施方案的制定和实施,对于提高农业生产的科学化水平,保障农产品的质量和安全,促进农业可持续发展具有重要意义。

中国气象局关于公布废止和宣布失效规范性文件目录的通知文章属性•【制定机关】中国气象局•【公布日期】2015.05.12•【文号】气发〔2015〕27号•【施行日期】2015.05.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文中国气象局关于公布废止和宣布失效规范性文件目录的通知气发〔2015〕27号各省、自治区、直辖市气象局,各直属单位,各内设机构:按照政府信息公开工作的要求,我局对1984年至2014年现行有效部门规章和规范性文件进行了清理,截止到2014年底应废止和宣布失效的规范性文件共计60件,现将文件目录予以公布,并自公布之日起生效。

中国气象局2015年5月12日中国气象局废止和宣布失效规范性文件目录(1984~2014年)序号文号发布/印发时间标题气象部门机关档案工作管理办1 国气办发〔1989〕26号1989.6.12法序号文号发布/印发时间标题中国气象报记者站和特约记者2 气报发〔1990〕10号1990.11.13管理实施细则关于进一步加强气象宣传工作3 中气办发〔1999〕23号1999.7.14的意见全国气象科普教育基地管理办4 气发〔2005〕141号2005.7.4法关于进一步加强中国气象报社5 气发〔2006〕213号2006.8.10记者站建设的通知中国气象局全国性会议管理办6 气发〔2007〕78号2007.3.30法7 气发〔2007〕371号2007.10.23 中国气象局工作规则中国气象局新闻媒体采访管理8 气发〔2008〕75号2008.3.14规定全国气象部门新闻发言人管理9 气发〔2008〕485号2008.12.2制度(试行)序号文号发布/印发时间标题10 气发〔2009〕53号2009.3.9 气象部门综合考评办法11 国气候发〔1989〕16号1989.5.24农业气象产量预报业务服务工作管理暂行办法12 气发〔2006〕278号2006.9.29 关于贯彻落实中央推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见13 中气函〔2012〕178号2012.4.28关于调整完善人工影响天气协调会议制度的通知14 中气预发〔2000〕21号2000.6.16空气污染气象条件预报业务服务暂行规定15 气发〔2001〕17号2001.7.10关于进一步提高天气预报准确率的意见16 气发〔2006〕45号2006.2.28中国气象局业务技术体制改革气象预报预测体系分方案17 气发〔2006〕45号2006.2.28中国气象局业务技术体制改革信息与技术保障体系分方案序号文号发布/印发时间标题18 国气业字〔1986〕第024号1986.2.19 国家基准气候站实施办法19 中气业发〔1997〕46号1997.12.4 地面气象测报质量考核办法20 中气测发〔2001〕14号2001.5.25 地面气象观测站站址变动规定关于进一步加强气象技术装备21 中气测发〔2001〕14号2001.5.25保障工作的意见22 气发〔2003〕182号2003.7.11 自动气象站业务规章制度气象科学技术成果推广试行办23 气科发〔1992〕30号1992.2.27法中国气象局科学技术委员会章24 气发〔2008〕282号2008.6.19程公益性行业(气象)科研专项25 气发〔2008〕345号2008.7.17管理办法气象科技服务财务管理暂行办26 气发〔2007〕302号2007.8.30法序号文号发布/印发时间标题27 气发〔2008〕418号2008.9.22 气象部门公务卡管理实施办法28 气发〔2010〕15号2010.1.19关于印发气象科技服务财务管理补充规定的通知29 气发〔2011〕78号2011.9.20 关于印发《“三农”气象服务专项资金管理暂行办法》的通知30 中气计发〔1993〕45号1993.8.24气象专业有偿服务收费项目及标准的原则规定31 中气计发〔1994〕37号1994.2.18 关于转发国家计委、财政部调整航空天气报和危险天气报收费标准的通知32 中气计发〔2000〕242号2000.12.14 气象部门在京单位职工购房补贴资金拨付、发放和管理暂行办法33 中气计发〔2001〕58号2001.4.30中国气象局外事经费管理暂行办法序号文号发布/印发时间标题34 气发〔2002〕384号2002.11.25中国气象局非营利性科研机构科学支出管理办法(暂行)35 气发〔2013〕117号2013.12.10气象部门企业负责人职务消费管理暂行办法36 气发〔2005〕192号2005.8.17气象部门财政国库管理制度改革会计核算办法37 中气科发〔1996〕9号1996.5.3中国气象局关于鼓励优秀在职人员攻读研究生的若干意见38 中气人发〔1997〕39号1997.6.18西藏气象部门进藏职工内调工作暂行办法39 中气人发〔1997〕52号1997.7.29中国气象局局属合资企业中方人员人事管理暂行办法40 气发〔2002〕271号2002.8.28 中国气象局关于开展气象科技和管理骨干交流互访的实施办法(试行)41 气发〔2002〕271号2002.8.28中国气象局特聘专家管理办法序号文号发布/印发时间标题(试行)42 中气党发〔2004〕53号2004.12.2中共中国气象局党组关于进一步加强人才工作的意见43 气发〔2006〕45号2006.2.28中国气象局业务技术体制改革气象教育培训体系分方案44 中气科发〔2001〕4号2001.3.16 中国气象局关于吸引和培养高层次人才及提高气象队伍整体素质的若干意见45 气发〔2003〕4号2003.1.2气象部门在职研究生学历(位)教学管理暂行办法46 中气人发〔2001〕11号2001.5.21关于建立健全公益气象服务机构的意见47 中气法发〔2001〕4号2001.2.2中国气象局关于全面推进依法行政的实施意见48 气发〔2008〕249号2008.6.5 气象标准化工作流程序号文号发布/印发时间标题49 气发〔2004〕294号2004.12.2中国气象局实施《全面推进依法行政实施纲要》细则50 中气函〔2011〕256号2011.8.10关于印发行政管理局改革方案的通知51 国气外发〔1987〕6号1987.4.16气象部门外事管理若干暂行规定52 中气外发〔1994〕193号1994.7.26 关于因公护照管理的暂行办法53 中气外发〔1995〕44号1995.3.2 气象部门贯彻执行《关于调整派遣临时出国人员和邀请外国人员来华审批权限的办法》实施细则54 中气外发〔1997〕24号1997.5.12 中国气象局外事接待工作规定55 气发〔2005〕250号2005.10.30气象部门因公临时出国(境)管理规定56 中气党发〔2003〕19号2003.4.3关于印发《中国气象文化建设纲要》的通知序号文号发布/印发时间标题57 中气党发〔2006〕18号2006.4.19中国气象局党风廉政建设责任制实施细则58 气发〔2002〕4号2002.1.15气象部门领导干部任期经济责任审计暂行规定59 气发〔2006〕281号2006.10.3气象部门内部审计结果公告暂行规定60 中气审发〔1999〕2号1999.2.13 中国气象局关于进一步加强内部审计工作的意见。

农业气象产量预报业务质量考核办法(试行)一、目的农业气象产量预报是各级政府制定粮食计划和农业生产决策所需要的重要经济信息,是气象为农业服务的主要产品之一。

考核目的在于进一步规范农业气象产量预报工作,更好的满足国家和生产部门的需要,保证农业气象产量预报工作的顺利实施和不断完善。

二、考核内容考核作物产量预报质量主要包括预报精确度、时效、服务质量三部分。

全国农业气象产量预报业务服务工作的重点是水稻、小麦、玉米、棉花和大豆及粮食总产的产量预报,因此本考核办法主要对上述五种作物的产量和全年粮食总产预报情况进行考核。

农作物产量预报一般分三次进行,即趋势预报、定量预报和订正预报。

预报项目包括总产和单产。

黑龙江省气象科学研究所产量预报的指令性作物为:中稻,春小麦,玉米、大豆、粮豆总产。

其他预报作物由各省(区、市)气象局自行确定后报中国气象局备案。

在进行农业气象产量定量预报后,如果后期天气、气候条件对农作物产量有较大影响,需进行订正预报,时间由中国气象科学研究院和各省(区、市)气象局自行确定。

订正预报制作后应及时传输(或邮寄)给上一级业务单位及业务主管单位和当地有关农业生产部门。

(一)考核标准和考核方法1、预报精确度(1)趋势预报预报用语:丰年、平偏丰、平年、平偏歉、歉年实产丰歉程度(X) = (当年实产-平均值)/平均值*100%当年实产为同级国家统计部门公布的数字。

平均值为近五年国家统计部门公布实际产量的平均值。

趋势预报评分方法:总产趋势预报按下表评分(2)定量预报精确度=(1-|(预报值-实产)/实产|)*100%定量预报评分方法:(3)订正预报在定量预报制作后,若后期天气、气候条件对作物产量影响较大,应及时制作订正预报。

在年度进行产量预报考核时,如果定量预报的精确度〈80%,则视为工作失误,在此情况下凡未制作订正预报的单位,则订正预报单项评分按0分计算。

订正预报精确度评分按定量预报的标准进行。

2、预报时效各省(区、市)气象局产量预报产品应按规定时间邮寄(或传输)给上一级业务单位及业务主管单位,其余发送单位由各省(区、市)气象局自行确定,但应按有关规定注意保密。

气象观测业务质量综合考核办法(DOC 97页)气象观测业务质量综合考核办法(征求意见稿)第一条为适应气象观测业务改革发展,推进气象观测质量管理体系建设,全面、客观、准确考核观测业务质量,强化各级气象部门业务质量管理,制定本办法。

第二条本办法依据现行业务规范、行业标准和技术规定,根据当前气象观测业务工作实际,面向未来业务发展需求,对现行质量考核办法进行梳理、补充和完善而形成。

第三条气象观测业务质量综合考核对象为全国各观测业务台站、各省(区、市)气象局。

第四条气象观测业务质量综合考核业务种类包括新一代天气雷达观测业务、国家地面气象观测站观测业务、高空气象观测业务、区域气象观测站观测业务、风廓线雷达观测业务、雷电观测业务、自动土壤水分观测业务、GNSS/MET 观测业务、大气成分观测业务和气象卫星观测业务,共计10类。

具体指标及解释见附件1-11。

第五条新一代天气雷达观测业务、国家地面气象观测站观测业务和高空气象观测业务考核数据质量、数据传输及时率、设备运行可用性、保障可靠性和探测环境保护五个方面;区域气象观测站观测业务、自动土壤水分观测业务和大气成分观测业务考核数据质量、数据传输及时率、设备运行可用性、保障可靠性四个方面;风廓线雷达观测业务和GNSS/MET观测业务考核数据质量、数据传输及时率、保测函〔2014〕201号)同时废止。

《综合气象观测系统仪器装备运行状况通报办法》(气测函〔2015〕73号)中对各省(区、市)气象局通报的内容以本办法为准。

其他规定与本办法不符的,以本办法为准。

附件:1.气象观测业务质量综合考核指标2.新一代天气雷达观测业务质量综合考核指标及解释3.国家地面气象观测站观测业务质量综合考核指标及解释4.高空气象观测业务质量综合考核指标及解释5.区域气象观测站观测业务质量综合考核指标及解释6.风廓线雷达观测业务质量综合考核指标及解释7.雷电观测业务质量综合考核指标及解释8.自动土壤水分观测业务质量综合考核指标及解释9.GNSS/MET观测业务质量综合考核指标及解释10.大气成分观测业务质量综合考核指标及解释11.气象卫星观测业务质量综合考核指标及解释12. 气象观测业务质量综合考核文件种类综合观测司2017年12月15日考核方面一级指标序号二级指标序号考核业务种类考核对象考核周期(一)数据质量1.元数据质量A1 正确率A11 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年A12 国家地面气象观测站A13 高空气象观测A14 区域气象观测站A15 风廓线雷达A16 雷电观测站A17 自动土壤水分观测站A18 GNSS/META19 大气成分A191 气溶胶A192 酸雨A193 反应性气体A194 温室气体2.观测数据质量A2 可用率A21 新一代天气雷达月、年A22 国家地面气象观测站A23 高空气象观测A24 区域气象观测站A25 风廓线雷达A26 雷电观测站A27 自动土壤水分观测站A28 GNSS/META29 大气成分A291 气溶胶A292 酸雨A293 反应性气体5A294 温室气体A210 气象卫星A2101 风云二号北京地面站月、年A2102 风云三号广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年A2103 风云四号北京地面站月、年(二)数据传输及时率1.数据传输及时率B1 及时率B11 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年B12 国家地面气象观测站B13 高空气象观测B14 区域气象观测站B15 风廓线雷达B16 自动土壤水分观测站B17 GNSS/M ETB18 大气成分B181 气溶胶B182 酸雨B183 反应性气体B184 温室气体B19 气象卫星B191 风云二号北京地面站月、年B192 风云三号广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年B193 风云四号北京地面站月、年(三)设备运行可用性1.仪器装备运行稳定性C1 业务可用性C11 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年C12 国家地面气象观测站C13 高空气象观测C14 区域气象观测站C15 雷电观测站C16 自动土壤水分观测站C17 大气成分C171 气溶胶C172 酸雨C173 反应性气体6C174 温室气体(四)保障可靠性1.保障业务能力D1表单填报及时率D11 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年D12 国家地面气象观测站D13 高空气象观测D14 区域气象观测站D15 雷电观测站D16 自动土壤水分观测站卫星及地面系统故障报告和处理时效D17 气象卫星北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年2.仪器装备定标D2 定标及时率D21 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站年D22 国家地面气象观测站D23 高空气象观测D24 风廓线雷达D25 雷电观测站D26 自动土壤水分观测站D27 GNSS/METD28 大气成分D281 气溶胶D282 酸雨D283 反应性气体D284 温室气体3.故障维修能力D3 故障修复及时性D31 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年D32 国家地面气象观测站D33 高空气象观测月、年D34 区域气象观测站月、年D35 风廓线雷达月、年D36 雷电观测站月、年D37 自动土壤水分观测站月、年7D38 GNSS/MET 月、年D39 大气成分D391 气溶胶月、年D392 酸雨D393 反应性气体D394 温室气体地面站业务系统故障维修能力D310 气象卫星北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站年(五)探测环境保护1.探测环境评价上报及时情况E1 及时率E11 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年E12 国家地面气象观测站E13 高空气象观测E14 气象卫星北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年2.探测环境保护评价准确性E2准确性E21 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年E22 国家地面气象观测站E23 高空气象观测E24 气象卫星北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年3.探测环境保护变化情况E3变化情况E31 新一代天气雷达各省(区、市)气象局、台站月、年E32 国家地面气象观测站E33 高空气象观测E34 气象卫星北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯、基律纳、南极地面站月、年注:评估指标相应的得分均保留两位小数。

《农业气象观测站上传数据文件内容与传输规范》(试行)V 1.1修订版中国气象局综合观测司国家气象中心2012.8目录1 组成 .................................................................. - 3 -2 上传文件命名规则....................................................... -3 -2.1 单站文件命名规则 .................................................................................................... -4 -2.2 多站文件命名规则 .................................................................................................... - 4 -2.3 上传文件参数说明 .................................................................................................... - 5 -3 上传时间规定 .......................................................... - 6 -3.1 数据上传原则 ............................................................................................................ - 6 -3.2 数据上传时间规定 .................................................................................................... - 7 -3.2.1 观测时间界定 ..................................................................................................... - 7 -3.2.2 上传时间规定 ..................................................................................................... - 7 -4 上传数据文件的格式与内容............................................... - 8 -4.1 上传数据文件的格式 ................................................................................................ - 8 -4.1.1 单站文件报文全景样例 ..................................................................................... - 8 -4.1.2 多站文件报文全景样例 ..................................................................................... - 9 -4.1.3 符号说明 ........................................................................................................... - 10 -4.1.4 报文格式规定 ................................................................................................... - 11 -4.2 上传数据文件的内容 .............................................................................................. - 12 -4.2.1 作物要素内容 ................................................................................................... - 12 -4.2.2 土壤水分要素内容 ........................................................................................... - 16 -4.2.3 自然物候气象要素数据文件 ........................................................................... - 20 -4.2.4 畜牧要素数据文件 ........................................................................................... - 21 -4.2.5 灾害要素数据文件 ........................................................................................... - 24 -4.2.6 基本气象要素数据文件 ................................................................................... - 26 -5 农业气象观测数据编码表................................................ - 29 -5.1 作物名称编码表 ...................................................................................................... - 29 -5.2 牧草名称编码表 ...................................................................................................... - 30 -5.3 植物动物名称编码表 .............................................................................................. - 33 -5.4 灾害名称编码表 ...................................................................................................... - 36 -5.5 气象、水文现象编码表 .......................................................................................... - 37 -5.6 作物产量因素编码表 .............................................................................................. - 38 -5.7 作物产量结构编码表 .............................................................................................. - 39 -5.8 田间工作项目编码表 .............................................................................................. - 41 -5.9 作物发育期编码表 .................................................................................................. - 44 -5.10 物候期编码表 ........................................................................................................ - 46 -6 版本修改信息 ......................................................... - 48 -6.1 版本V1.1修改内容 ................................................................................................ - 48 -6.1.1 新增观测项目编码 ........................................................................................... - 48 -6.1.2 修正编码表的部分项目 ................................................................................... - 48 -6.1.3 报文结构变化 ................................................................................................... - 48 -《农业气象观测站上传数据文件内容与传输规范》(试行)V 1.11 组成农业气象观测站上传的数据文件是指农业气象观测站(含农业气象试验站)通过人工观测或仪器自动记录的数据,按一定规则记录形成的实时数据文件,包括作物要素数据文件、土壤水分要素数据文件、自然物候要素数据文件、畜牧要素数据文件、灾害要素数据文件和基本气象要素数据文件六大类,其包含的主要内容见表1.1。

农业气象有关规章制度制定一、农业气象观测规定1. 农业气象观测的目的是为了及时准确地掌握农田气象信息,为农业生产提供科学数据依据。

2. 农业气象观测应遵守气象观测的一般原则,确保观测数据的真实可靠性。

3. 农业气象观测项目包括气温、降水、风力、湿度等基本气象要素,以及对农作物生长影响较大的特殊气象要素。

4. 农业气象观测站点应遍布广大农田,覆盖各种农作物类型,确保观测数据的代表性和全面性。

5. 农业气象观测数据应及时传递和共享,为农民提供气象服务的支持。

二、农业气象预警制度1. 农业气象预警的目的是预防和减轻农业灾害,保障农业生产的安全。

2. 农业气象预警范围应包括气象灾害、病虫害防治等方面的预警内容。

3. 农业气象预警信息应及时准确地发布给相关农业生产单位和农户,指导他们采取相应的防范措施。

4. 农业气象预警应建立健全的责任制度,明确各级政府和农业气象部门的职责和义务。

5. 农业气象预警应与其他相关预警系统相互衔接,形成统一的预警网络。

三、农业气象服务体系1. 农业气象服务的目的是提供专业的气象信息和技术支持,帮助农民科学管理农田,提高农业生产效益。

2. 农业气象服务体系包括农业气象信息发布、农业气象技术指导、农业气象培训等内容,服务对象主要包括农业从业者和农户。

3. 农业气象服务应依托气象部门和农业部门的合作机制,建立专门的农业气象服务团队。

4. 农业气象服务内容应不断完善和更新,根据农业生产实际需求进行调整和优化。

5. 农业气象服务体系应建立反馈机制,及时了解用户的需求和意见,不断改进服务质量。

四、农业气象科研与推广1. 农业气象科研的目的是探索气象与农业的深层次关系,推动农业生产的技术进步。

2. 农业气象科研应关注气候变化、气象灾害、气象数据处理等前沿问题,开展系统性的研究工作。

3. 农业气象科研成果应及时推广应用到农业生产实践中,为农民提供科学依据和技术支持。

4. 农业气象科研应与农业生产实际密切结合,注重解决实际问题,提高科研成果的实用性。

农业气象观测质量考核办法(试行一、目的农业气象观测是农业气象业务服务工作的基础, 质量考核的目的在于及时了解台站及观测人员的观测质量情况, 总结经验, 引导农业气象观测人员认真钻研业务技术, 促进农业气象观测业务技术水平和业务质量稳定提高。

二、考核范围l.农业气象观测包括作物分册、土壤水分分册、自然物候分册、畜牧分册的各项观测内容。

其它观测项目由各省(区、市气象局制定相应的质量考核办法进行考核, 其工作基数和错情可计入连续百班无错情质量考核, 但不计入本考核办法所要求上报的工作基数和错情中, 也不参与连续二百五十班无错情质量考核。

2.农业气象报表包括农气表 -l 、农气表 -2-l 、农气表 -2-2、农气表 -3、农气表 -4。

3.农业气象电报气象(旬月报电码(包括地方补充段和土壤湿度加测报电码的各项编报内容。

三、考核内容和统计方法l.责任性错误凡由于失职而造成的错误为责任性错误。

⑪伪造、涂改原始记录或电报:伪造、涂改原始记录或电报每发生一次计 15个错情。

⑫丢失或毁坏原始记录:丢失或毁坏原始记录(以观测簿一页以上无法辨认为准 ,每发生一次计 10个错情。

⑬缺测:缺测某一项目或某次重要农业气象灾害、病虫害发生过程的记载等,计10个错情。

⑭缺报:漏发整份电报并在规定时限内(旬末次日北京时间 09:00前,以下同未补发者,计 5个错情。

⑮早、迟测:各项观测不按规定时间进行,提早或推迟观测,每发生一次计 2个错情。

⑯报表未制作:一份报表计 10个错情。

责任性错误系严重违反观测纪律的行为, 对当事者应根据情节轻重、危害大小、本人态度等情况, 给予必要的行政处分;对该台站也应采取相应措施,促进其加强管理。

具体办法由各省(区、市气象局制定。

2.漏测错情⑪凡需进行几个重复或多个样本观测的项目, 如果有一个或几个重复、样本未进行观测, 按漏测计算错情。

每漏测一个重复或样本计 3个错情。

⑫土壤水分观测时, 如果有一个或几个层次未进行测定, 按漏测计算错情。

每漏测一个层次计 5个错情。

3.观测错情⑪目测错情:经集体讨论或上级业务部门检查,确定在观测选点、取样代表性、观测标准掌握等方面有明显差错的,错一项算 1个错情。

⑫器测错情:凡量测错、仪器(表读数错等,每错一项计 1个错情,影响错不另算错情。

⑬计算错情:各种统计查算错,每错一项计 1个错情。

影响错同(2规定。

4.簿表错情⑪各类簿表不按规定格式或名称等记录,每项计 1个错情。

⑫各类报表凡未按规定进行制作、复算、抄录及校对,每错一项计 1个错情。

⑬校对人对被校对记录的错情未校对出, 而被预审员或其它人员发现, 每一个具体项目校对者和被校对者各算 0.5个错情。

⑭预审员应按《农业气象观测规范》的规定, 认真预审原始记录和全部报表, 在作物收获或年度观测结束后三个月内上报报表, 未按时完成报出, 每超过上报日期一天对预审员计 1个错情(以邮戳为准。

⑮审核员对观测报表审核出的错情,每项给预审员计 1个错情。

5.发报错情⑪超过规定发报时间(旬末次日 03:00点前,少数夜间发报确有困难的边远台站为旬末次日 08:00前为过时报,每发生一次算 2个错情。

⑫编发电报时, 凡编错一组计 1个错情; 每漏发、多发一组计 1个错情;凡出现倒组情况,每次计 1个错情。

⑬若编报有错,在规定过时报的时限内(旬末次日 09:00前拍发了更正电报者,每一份电报只计 0.5个错情。

⑭由于观测错而导致的发报错情,发报错不重复计算错情。

四、基数和计算办法为使观测质量的考核有相对比较性,规定各项工作基数。

L.农业气象观测⑪作物分册①每次绘制观测地段综合平面示意图和地段分区、各测点分布示意图及观测地段说明分别计 20、 l0、 10个基数。

②每个发育期过程(含始期、普期和末期观测计 10个基数(但分蘖盛期、有效分蘖终止期、开花盛期、吐絮盛期分别计算。

③每次高度、密度测定均计 10个基数。

④每次进行产量因素测定时,各项内容分别计 10个基数。

⑤每次大田生育状况调查计 40个基数(含 2种类型产量水平的调查点。

⑥每次巡视观测、生长状况评定计 3个基数。

⑦叶面积、干物质重量、灌浆速度每次测定分别计 30个基数。

⑧各种作物产量结构分析测定每个项目计 8个基数。

⑨田间取样和地段实产分别计 10、 20个基数。

⑩每次观测地段灾害观测、大范围灾害调查(含两种灾情类型的田块分别计 10个和 40个基数。

⑾每次田间工作记载分别计 3个基数。

⑿物生育期间农业气象条件鉴定计 25个基数。

⑫土壤水分分册①固定地段土壤湿度中子仪测定每次计 25个基数。

采用土钻进行测定, l 米深观测地段四个重复每次测定计 60个基数, 50厘米深观测地段四个重复每次测定计 30个基数。

加测土壤湿度时,由于只测两个重复,其工作基数根据所测深度相应减半。

②作物观测地段四个重复每次测定计 30个基数。

加测土壤湿度规定同上。

③每次地下水位深度、干土层厚度、降水渗透深度测定、农田土壤冻结和解冻观测均计 5个基数。

④测定 200、 100、 50厘米深土壤容重、凋萎湿度(包括挖土壤剖面坑和田间持水量分别计 200、 200、 400; 150、 150、 300; 100、 100、 200个基数。

⑤土壤剖面登记计 10个基数。

⑥中子仪测定土壤湿度的田间标定计 150个基数。

⑦观测地段说明和土壤水分变化评述分别计 10、 15个基数。

⑬自然物候分册①每个物候期过程(含始期、盛期等观测计 10个基数。

②观测记载候鸟、昆虫、两栖动物的始见、始鸣计 10个基数;每次观测记载其绝见、终鸣计 5个基数。

③每次各项气象、水文现象的观测计 5个基数。

④各种观测植物地理环境和物候分析均计 10个基数。

⑭畜牧分册①每个物候期过程(含始期、普期等观测计 10个基数。

②生长高度、草层高度、再生草高度、灌木、半灌木新生枝条长度每次测定计10个基数。

③每次牧草覆盖度观测计 5个基数;每次灌木、半灌木密度测定计 20个基数。

④每次牧草产量测定、再生草产量测定分别计 60、 10个基数。

⑤每次巡视观测、草层状况评定均计 3个基数。

⑥每次采食度评价、家畜采食率概算分别计 5、 10个基数。

⑦每次放牧家畜膘情观测调查计 30个基数。

⑧每次牧事活动生产性能调查计 3个基数。

⑨每次牧草气象和病虫害的观测、大范围灾情调查分别计 10、 40个基数。

⑩每次家畜气象灾害和病虫害的观测调查计 40个基数。

⑾观测地段、放牧场观测点说明和天气、气候条件对牧草、家畜影响评述分别计 10、 20个基数。

3.农业气象电报气象旬(月报电码和土壤湿度加测报电码,每编发 1组计 0.7个基数。

编报气象旬(月报电码基本气象段时,对于农业气象观测站,如果省(区、市气象局规定基本气象段由农业气象人员编发, 则按此考核办法进行考核, 编报质量由农业气象业务管理部门负责, 如果由地面观测人员编发, 则按地面气象观测质量考核办法进行考核, 其编报质量由地面测报管理部门负责; 对于不承担农业气象观测任务, 只负责拍发气象旬 (月报电码部分段的台站, AB 报的编发质量按地面观测质量考核办法进行考核并由地面测报管理部门负责管理。

4.质量考核统计⑪观测、报表、发报的工作基数和错情分别统计。

工作基数 =观测基数 +报表基数 +发报基数错情个数 =观测错情 +报表错情 +发报错情按照错情千分比的计算方法统计,取二位小数,第三位小数四舍五入。

个人错情千分比 =(个人错情个数/个人工作基数×1000‰站(组错情千分比 =[站(组错情个数总和/站(组工作基数总和]×1000‰ ⑫个人和站(组的错情和工作基数由站(组负责核实后登记,定期进行考核,统计错情千分比。

同时站 (组要进行质量分析, 检查错情原因, 总结经验教训, 提出改进措施。

五、测报质量优秀者奖励办法1.个人连续 2000个工作基数无错情时,可报请评定连续百班无错情。

连续 5000个工作基数无错情可报请评定连续 250班无错情。

2.个人连续 3000个工作基数只出现≤ 1.0个错情的可报请评定连续百班无错情。

连续达到 7500个基数只出现≤ 1.0个错情的可报请评定连续 250班无错情。

3.连续预审 10种报表经审核后无错情,可报请评定百班无错情,连续预审 25种报表经审核后无错情可报请连续 250班无错情。

连续预审 15种报表只出现 1个错情可报请评定连续百班无错情,连续预审 40种报表,只出现 1个错情可报请评定连续 250班无错情。

4.连续百班、 250班无错情的评比条件、组织实施、申报、验收和授奖等按《气象测报开展创优质竞赛及奖励‘质量优秀测报员’授奖办法》执行。

六、质量管理1. 农业气象观测业务由各级农业气象业务管理部门按照分级管理的原则负责进行管理。

中国气象局管理一级农业气象基本观测站的业务质量, 二级农业气象基本观测站的业务质量由各省(区、市气象局负责考核、管理。

2.农业气象观测质量以错情千分比进行考核。

在对农业气象观测、报表、电码分别进行质量统计的基础上,统计农业气象测报质量。

测报质量总目标值为错情率小于千分之二(2.00‰ 。

3.农业气象观测质量目标应纳入各省(区、市气象局业务工作目标管理。

4.各省(区、市气象局于每年 4月底前和 11月底前分别对上一年度(l -12月和去年 11月至今年 10月的农业气象观测业务质量进行系统、全面的检查总结,将全省(区、市一级农业气象基本观测站的观测、发报、报表质量情况汇总, 逐项统计填写一级农业气象基本观测站质量考核表, 实事求是地对全省观测质量总体情况和质量优秀站和较差站进行全面分析, 上报中国气象局气象服务与气候司。

各台站观测质量考核时间、台站和地区 (市气象局上报时间和报送单位、数量由各省(区、市气象局确定。

5.业务管理部门通过“质量通报”和表彰“质量优秀测报员”的办法对农业气象观测业务质量实施监控。

中国气象局和各省(区、市气象局对农业气象观测业务质量每年通报一次, 中国气象局在对各单位上报材料进行综合复审的基础上, 排列名次, 每年 5月份进行通报,省级每年 4月份发布上年度农业气象观测业务质量通报。

农业气象测报工作纳入百班和 250班无错情劳动竞赛。

六、几点说明l.如发现有责任性错误者,除按错情统计外,台站应及时弄清情况,对当事者进行批评教育, 情节严重或屡教不改的要提出处理意见, 报请省级业务主管部门审批。

自出现责任性错误开始二年内不能参加“质量优秀测报员”评比,并在公布个人观测质量时加以说明。

2.损坏仪器虽不列入质量考核, 但事情发生后要及时采取措施、分析原因、吸取教训、报上级业务部门。

3.有些观测项目工作量大,需几人同时进行时(如土壤湿度测定),该项目的工作基数由几个人平均分配;出现错情按以下办法处理:造成错情的责任者能分清的,由责任者单独承担,无法分清的,错情平均后由参与该项工作的同志共同承担。