4、《西游记》与其他神怪小说

- 格式:ppt

- 大小:4.57 MB

- 文档页数:52

第八章《西游记》与其他神怪小说本章要点•一,《西游记》故事演化与作者、版本•二,《西游记》的思想内涵•三,《西游记》的艺术魅力•四,《封神演义》及其他神魔小说以“幻”出现的神怪小说•明代长篇章回小说开辟了四种类型•四种类型中,神怪小说区别于其它类型的在于其“幻”、其“奇”,其它的则是“真”的假象。

一、《西游记》的成书过程• 1.真实的历史事件:•玄奘取经及弟子辨机辑录《大唐西域记》。

•弟子慧立、彦悰撰写《大唐大慈恩寺三藏法师传》。

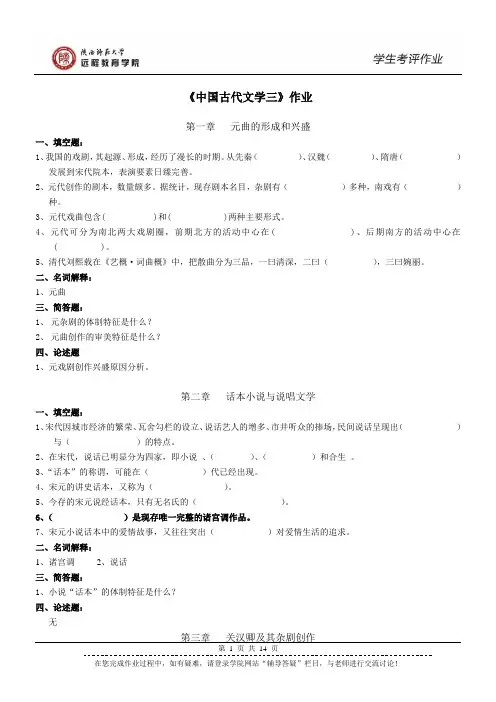

《大唐西域记》记载取经路线图2.由历史向神话的转变•北宋时期出现“说经”话本,《大唐三藏取经诗话》(3卷17段),勾画了《西游记》基本框架。

书中出现白衣秀才猴行者。

•元代,师徒四人取经故事逐渐定型。

尤其是杨景贤6本24折的《西游记杂剧》,首次出现了猪八戒的形象,猴行者也演变为“齐天大圣”孙悟空。

•至迟在元明之际出现了《西游记平话》3.西游故事的总结与写定•明代中叶有大手笔作家对流传久远的西游故事做出了创造性的总结:在艺术上整理加工,在思想上提炼升华。

作者是谁?•丘处机?吴承恩?还是其他人?•参看139、140页注释9、10吴承恩故居•江苏淮安吴承恩故居•吴承恩,字汝忠,号射阳居士,淮安山阳(今江苏淮安)人。

有《射阳先生存稿》4卷。

版本情况•明万历二十年金陵世德堂的《新刻出像官版大字西游记》,通常称作世德堂本,20卷100回。

•另外还有明刊百回本3种、明刊简本2种。

•著名的清代刊本有汪象旭、黄周星编的《西游证道书》、张书绅编的《新说西游记》等。

二,《西游记》的思想内涵1,“游戏之中暗传密谛”:心学与孙悟空形象1)猴王的生成:“猿猴道体配人心,心即猿猴意思深”;2)修炼方式:从“灵台方寸山,斜月三星洞”的须菩提祖师处“断魔归本合元神”;取名“悟空”的含义:“鸿蒙开辟原无姓,打破顽空须悟空。

”3)孙悟空故事三构架隐喻着——放心、定心、修心三过程;4)鲁迅的观点(129~130页)•“魔”是什么呢?•明人陈元之认为,“魔,以为口耳鼻舌身意恐怖颠倒幻想之障。

![2024~2025学年度初一年级七上期末语文名著《西游记》知识竞赛[含答案]](https://uimg.taocdn.com/808560b1162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94cc.webp)

二.选择题(2*15=30分)12.下列《西游记》中的人物,按字母表顺序排列正确的一组是()①唐僧①猪八戒①孙悟空①观音①白骨精A.①①①①①B.①①①①①C.①①①①①D.①①①①①13.下列说法有错误的一项是()A.悟空为救唐僧打杀了强盗,却被唐僧赶走。

悟空去后,一只六耳猕猴变成悟空来害唐僧,悟空知道后,去找假悟空算账。

后来,如来识破真相,真悟空打杀了假悟空。

B.孙悟空具有高超的斗争艺术,他善于透过迷人的假象认清妖魔鬼怪的本来面目。

C.在《西游记》中,孙悟空先后获得的名号依次为:美猴王——孙行者——弼马温——齐天大圣——孙悟空——斗战胜佛。

其中“齐天大圣”是自封的。

D.唐僧师徒经历的第八十一难是在通天河被老白鼋翻落水中,弄湿了经卷。

14.《西游记》是一部有趣的小说,围绕唐僧师徒西天取经的主线,讲述了许多降妖除魔的故事。

小说中下面角色出场的顺序,依次是()A.唐僧——孙悟空——猪八戒——沙僧——白龙马B.孙悟空——唐僧——猪八戒——白龙马——沙僧C.唐僧——孙悟空——白龙马——沙僧——猪八戒D.孙悟空——唐僧——沙僧——猪八戒——白龙马15.下面有关《西游记》的表述有误的一项是()A.《西游记》是一部神魔小说,它的作者是我国明代小说家吴承恩。

B.《西游记》中“大闹天宫”这一情节最能表现孙悟空敢于反抗压迫的精神。

C.在宝象国唐僧被黄袍怪变成一只斑斓猛虎,猪八戒来到天宫求助,妖怪最后被玉帝收回。

D.《西游记》中的美猴王因搅了王母娘娘的蟠桃宴而被擒,又被太上老君投入八卦炉,炼出了“火眼金睛”。

16.下面对《西游记》前五十回的相关内容表述有误的一项是()A.孙悟空三打白骨精,唐僧逼走了孙悟空,最后是猪八戒去花果山用激将法把大师兄请了回来。

B.猪八戒本是天上的天蓬元帅,因醉酒偷吃蟠桃,破坏了王母娘娘的蟠桃宴被贬下凡,错投猪胎长成一副长嘴大耳、呆头呆脑的样子。

C.观音菩萨领如来法旨,在去东土寻找取经人的路上,先后收服沙悟净、猪悟能、小白龙、孙悟空。

《西游记》一、简介1.《西游记》,长篇章回体神话小说,是中神怪小说中成就最高、最受喜爱的小说,但这部作品并非全无依傍,它有着历史真实的影子,即唐贞观年间玄奘远出西域取经的事件。

有《大唐西域记》和《大唐慈恩寺法师传》,对此事有详细的记载。

唐僧取经的故事经民间文艺演出,成为以后小说的素材来源。

现在《西游记》是根据明代万历年间的金陵世德堂版本整理加工而成的。

2.《西游记》的作者是吴承恩,字汝中,号射阳山人,明代人。

3.全书100回,基本由两个故事组成,第1至7回,写孙悟空出世至大闹天宫,表现的是孙悟空对自由的无限追求和斗争最终失败的悲剧,体现出了人性的自由本质与现实生活的约束的矛盾处境。

第8至100回总写唐僧师徒历经八十一难,去西天大雷音寺取经,蕴含着人必须经历艰难才能最终获得幸福成功的人生真谛。

4.全书共分三大部分:前7回写大闹天宫的故事,是全书的精华部分,表现孙悟空的反抗精神;8----12回写唐僧的来历、魏征斩蛇、唐太宗入冥府,交待取经的缘起;第13回-----100回写唐僧师徒取经途中历经81难和师徒终成正果,带经回东土大唐5.《西游记》中所写天下所分的四大洲分别是:东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲、北俱芦洲6.孙悟空的第一个师傅是菩提祖师,它的兵器原是大禹治水的定海神针_,又唤如意金箍棒,大闹天宫后被如来佛祖压在五行山.后受观世音菩萨规劝皈依佛门,唐僧为他取名孙行者。

为西天取经立下汗马功劳,后被封为斗战胜佛。

7.猪八戒又叫猪悟能,原为管理天河水兵的天蓬元帅,获罪下凡,误投猪胎,曾占福陵山、云栈洞为妖,后经菩萨点化,保唐僧取经,得成正果,封为净坛使者。

8.沙僧也叫沙悟净,原为天宫中的卷帘大将,被贬下界,在流沙河为妖,后保唐僧取经,得成正果,封为金身罗汉。

9.白龙马原是西海龙王之三太子小白龙,因违逆父命被囚鹰愁涧,后化作白马驮负唐僧取经,被封为八部天龙广力菩萨。

后在化龙池中得复原身,盘绕在大雷音寺的擎天华表柱上。

《西游记》与《封神演义》的宗教思想对比内容摘要:作为明代最具代表性的两部神魔小说,《西游记》和《封神演义》在宗教思想上都有自己的倾向。

一般认为,《西游记》是围绕着唐僧西天取经的故事来展开的,它所表现和包含的更多的应是佛教思想,而《封神演义》一般认为是推崇儒释道“三教合一”,在其中而更推崇道教并且有些抑制佛教。

但是去深层次的研读作品,会发现《西游记》其实崇佛而不谈禅,是即披着佛家的外衣却运用道家的精神统摄全书,而《封神演义》却是看似崇道, 实则敬佛,或者说是崇佛胜于崇道。

本文将就这一区别进行简单的浅析。

关键词:《西游记》《封神演义》佛教道教正文:《西游记》和《封神演义》均为明中叶有代表性的神魔小说。

作为神魔小说,在满纸荒唐的神鬼妖魔的背后,必然有一定的宗教幻想作支撑,或偏儒、或向道、或佞佛,总要有一定的倾向性。

尽管到了明代,三教合一的思想已经深入人心,但其宗教倾向还是难以完全抹煞的。

《西游记》和《封神演义》亦是如此。

一般认为,《西游记》是围绕着唐僧西天取经的故事来展开的,它所表现和包含的更多的应是佛教思想,而《封神演义》一般认为是推崇儒释道“三教合一”,在其中而更推崇道教并且有些抑制佛教。

但是,去深层次的挖掘作品我们会发现《西游记》是披着佛家的外衣却运用道家的精神统摄全书,而《封神演义》却是崇佛胜于崇道。

我们借此还可以看到作者的宗教思想及态度。

一、崇佛却多道的《西游记》《西游记》虽然有明显的崇佛抑道倾向,但其主要目的却并非为了谈佛说禅。

相反,讲道的内容更多。

在小说中,佛教更多地表现为一种哲学思想,更注意以其深邃的哲理来征服善男信女。

其修禅成佛的途径,无非就是积德行善、念佛坐禅等等。

虽然也有一些释家降魔的护法神将、除怪的法术法宝,但相对于小说中道教的阐释和表现却稍嫌单调。

《西游记》无论是从小说的回目中屡次出现的内丹学的术语,亦或是通过小说中关于“内丹”修炼知识的描写,我们都不难看出,它在成书过程中受到了道教内丹学的较大影响。

《中国古典四大名著鉴赏》课程教学大纲课程名称:中国古典四大名著鉴赏适用专业:全校各专业课程学时:32学时课程学分:2学分一、课程性质《中国古典四大名著鉴赏》作为一门重要的通识教育选修课程。

旨在培养阅读、欣赏与审美能力的课程。

本课程要使学生通过中国四大名著的学习,了解名著的社会背景、思想意义、审美特点以及作家的创作心理。

从而不断提高学生对文学作品的鉴赏和分析能力,全面提高学生的文学修养。

二、教学目的通过学习本门课程使学生掌握中国古典文学的常识,特别是四大名著的基本知识,提高学生的整体文学艺术水平,达到能够欣赏古典文学作品的水平。

培养学生实际鉴赏能力和对文学的领悟能力,培养人文精神。

三、教学任务本课程的教学任务是使学生牢固掌握中国四大名著的基本知识,对作品中的人物形象,作品的思想意蕴、艺术特色、作家的创作风格以及作品的鉴赏方法等有全面的理解和掌握。

通过教学完善学生的知识结构,开阔视野,陶冶情操。

四、教学内容重点讲析一些四大名著的人物形象、作品的思想意蕴、艺术特色、作家的创作风格以及作品的鉴赏方法,引导学生阅读分析一些经典片段,点面结合,以求对四大名著的作家作品能有全面深刻的认识。

五、教学原则和方法教学原则:坚持素质教育以人为本的原则,以发展学生的学习能力、培养学生初步的学术能力为目标,使学生在研究性学习、自主性学习、探究性学习中有所收获。

教学方法:主要采用讲授法,同时兼顾使用讨论法和练习法。

六、课程内容、重难点、课后作业与学时分配(一)理论教学部分第一章《三国演义》与历史演义的繁荣[学时分配] 7学时[教学目的]了解:《三国演义》的成书、作者与版本、主旨与政治倾向。

掌握:《三国演义》中的人物分析及《三国演义》的影响。

[重点难点]《三国演义》中的人物分析及《三国演义》的影响。

[教学内容]一、《三国演义》的成书、作者与版本。

二、《三国演义》的主旨与政治倾向。

三、品读易中天的《三国演义》研究。

四、《三国演义》中的人物分析。

《西游记》与其他神怪小说明后期编著神怪小说的热潮:(一)在儒、道、释“三教合一”思想主导下,接受古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”、“妖术”、“神仙”等小说话本影响,吸取道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生。

(二)主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,比附性地编织神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化。

第一节《西游记》的题材演化及其作者一.《西游记》的成书与《三国志演义》、《水浒传》比较:(一)不一致:《三国》《水浒》在历史真实的基础上生发虚构,是“实”与“虚”的结合而以“真”的假象问世;(二)《西游记》将历史的真实不断地神化、幻化,最终以“幻”的形态定型:1.唐玄奘取经的真实历史事件→门徒辨机辑录玄奘口述所见所闻成《大唐西域记》尽管“皆存实录,匪敢雕华”,由于宗教家心理,难免染上神异色彩→其弟子慧立、彦撰《大唐大慈恩寺三藏法师传》赞颂师父,弘扬佛法中,不时用夸张神化笔调穿插离奇的故事→唐末笔记如《独异志》《大唐新语》等记录玄奘取经的神奇故事。

2.成书于北宋间《大唐三藏取经诗话》。

(1)似为“说经”话本,虽文字粗略,故事简单,尚无猪八戒,“深沙神”也只出现一次,但大致勾画《西游记》基本框架,并开始将取经历史故事文学化。

(2)出现猴行者形象,自称“花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王”,实际已成主角,是孙悟空的雏型。

原型:“石中生人”夏启、“铜头铁额”蚩尤、“与帝争位”刑天及猿猴成精的奇闻异说如唐李公佐《古岳渎经》“形若猿猴”的淮涡水怪无支祁,印度教经典《罗摩衍那》中神猴哈奴曼。

3.师徒四人取经故事在元渐趋定型。

猪八戒首次出现在元末明初杨景贤杂剧《西游记》中;剧中深沙神改称沙和尚。

4.元末明初,有故事较完整的《西游记》问世,残文“梦斩泾河龙”内容相当于世德堂本《西游记》第九回;主人物、情节结构大体定型,有关孙悟空的描写已与百回本《西游记》基本一致。

第八章《西游记》与其他神怪小说明代后期,在通俗小说领域中兴起了编著神怪小说的热潮。

这批神怪小说,是在儒、道、释“三教合一”的思想主导下,接受了古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”、“妖术”、“神仙”等小说话本的影响,吸取了道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生的。

它与讲究“真”与“正”的历史演义、英雄传奇不同,其主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,比附性地编织了神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化。

在这类小说中,有的作品完全以宣扬宗教迷信、封建道德为主要目的,故事荒唐,文字粗鄙,很快被历史淘汰。

但其中以《西游记》为代表的一些优秀作品,往往能以生动的形象、奇幻的境界、诙谐的笔调,怡神悦目,启迪心志,一直被读者珍视。

○第一节《西游记》的题材演化及其作者玄奘取经题材的神化与孙悟空形象的演化作者问题吴承恩《西游记》的版本《西游记》的成书与《三国志演义》、《水浒传》相类似,都经历了一个长期积累与演化的过程。

但两者演化的特征并不一致:《三国》、《水浒》是在历史真实的基础上加以生发与虚构,是“实”与“虚”的结合而以“真”的假象问世;而《西游记》的演化过程则是将历史的真实不断地神化、幻化,最终以“幻”的形态定型。

玄奘(602~664)取经原是唐代的一个真实的历史事件。

贞观三年(629),他为追求佛家真义,经历百馀国,费时17载,前往天竺取回梵文大小乘经论律657部。

这一非凡的壮举,本身就为人们的想象提供了广阔的天地。

归国后,他奉诏口述所见所闻,由门徒辨机辑录成《大唐西域记》一书。

此书尽管“皆存实录,匪敢雕华”,但以宗教家的心理去描绘的种种传说故事和自然现象,难免已染上了一些神异的色彩。

后由其弟子慧立、彦 撰写的《大唐大慈恩寺三藏法师传》,在赞颂师父,弘扬佛法的过程中,也不时地用夸张神化的笔调去穿插一些离奇的故事。

于是,取经的故事在社会上越传越神,唐代末年的一些笔记如《独异志》、《大唐新语》等,就记录了玄奘取经的神奇故事。

第六章《西游记》与其他神怪小说▲教学重点与难点《西游记》的成书过程,主题及艺术性。

★考核要求《西游记》的主题及艺术性。

思考题孙悟空形象及其意义《封神演义》的古代民主主义思想第一节《西游记》成书、作者、版本一、《西游记》的成书《西游记》的成书过程大致可分为三个阶段:(一)取经本事;(二)向俗讲、民间故事的演变;(三)《西游记》成书。

(一)历史上的“唐僧取经”本事高僧玄奘(602-664,俗姓陈,名祎,洛阳缑氏人,,13岁出家)决意到佛教发源地天竺去研究教义,取回真经。

唐太宗贞观初年,玄奘在没取得朝廷同意的情况下,只身离开长安,经河西走廊,出玉门关,过吐鲁番,历经艰辛,到达天竺,贞观十九年回到长安。

此行历时19年,行程五万里,取回佛经657部。

回到长安后,在慈恩寺又以19年时间译出佛经75部,创立了佛经的重要宗派法相宗。

唐高宗麟德元年(664),玄奘圆寂。

玄奘回京后,奉诏口述取经路上的所见所闻,由弟子辨机记录,并编辑成《大唐西域记》一书。

书中介绍了途径西域各国的山川地貌、政治历史、宗教文化等状况。

其后,玄奘门徒惠立、彦琮撰写了《大唐大慈恩寺三藏法师传》一书,虽称“皆存实录,非敢雕华”,但还是穿插了不少神奇传说,演绎了许多佛经故事,如狮子王劫女产子,西女国生男不举等,为后世想象取经途中光怪陆离的神魔传说开了先河。

(二)向俗讲、民间故事的演变南宋出现了“话本”《大唐三藏法师取经诗话》文字粗略,情节简单,出现了“来助和尚取经”的猴行者(白衣秀士)形象,自称是“花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王”,因偷了西王母池十颗蟠桃,“被王母捉下,......配在花果山紫云洞”。

他神通广大,能伏魔降妖,这标志着西游故事的主角已由唐僧向猴行者转变,也标志着取经的真人真事向神魔故事的演变。

书中还出现了一个脖挂骷髅项链的“深沙神”,但还没有猪八戒。

成书于明初的《永乐大典》中,保存了一段“梦斩泾河龙”的残文,约1200字,文字粗率,其标题为“西游记”。

第8章《西游记》与其他神怪小说8.1 复习笔记一、《西游记》的题材演化及其作者1.神怪小说(1)明代后期,在通俗小说领域中兴起了编著神怪小说的热潮。

这批神怪小说,是在儒、道、释“三教合一”的思想主导下,接受了古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”“妖术”“神仙”等小说话本的影响,吸取了道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生的。

(2)神怪小说与讲究“真”与“正”的历史演义、英雄传奇不同,其主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,比附性地编织了神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化。

2.《西游记》的题材演化《西游记》的成书经历了一个长期积累与演化的过程,它将历史的真实不断地神化、幻化,最终以“幻”的形态定型。

(1)玄奘取经是唐代的一个真实的历史事件,他曾奉诏口述所见所闻,由门徒辨机辑录成《大唐西域记》一书,已有一些神异的色彩。

(2)玄奘的弟子慧立、彦悰撰写的《大唐大慈恩寺三藏法师传》,不时地用夸张神化的笔调穿插一些离奇的故事。

(3)唐代末年的一些笔记如《独异志》《大唐新语》等,就记录了玄奘取经的神奇故事。

(4)“说经”话本《大唐三藏取经诗话》成书于北宋年间,大致勾画了《西游记》的基本框架,并开始将取经的历史故事文学化。

书中出现了猴行者的形象,实际上已成了取经路上的主角,是《西游记》中孙悟空的雏形。

(5)唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人取经故事在元代渐趋定型,在元末明初人杨景贤所作的杂剧《西游记》中,猪八戒首次出现,已有的深沙神也改称了沙和尚。

至迟在元末明初,有一部故事比较完整的《西游记》问世。

原书已佚,现今只有一段残文。

(6)世德堂本《西游记》是现存最早的《西游记》刊本,20卷100回,刊于万历二十年。

(7)清初汪象旭、黄周星评刻的《西游证道书》引《释厄传》的故事作为第九回。

3.《西游记》版本(1)世德堂本《西游记》是现存最早的《西游记》刊本,20卷,100回,一般认为初刊于万历二十年。

中国神话故事课外

以下是一些关于中国神话故事的课外阅读推荐:

1.《山海经》:中国古代神话的经典之作,记载了许多神话人物、

神兽和神话故事,如夸父逐日、女娲补天、精卫填海等。

2.《封神演义》:以商周时期的历史为背景,讲述了姜子牙带领众

神讨伐纣王的故事,其中涉及了许多神话人物和神话故事。

3.《搜神记》:中国古代神怪小说的代表作之一,记录了许多民间

传说和神话故事,如董永与七仙女、干将莫邪等。

4.《聊斋志异》:清代作家蒲松龄创作的一部神怪小说集,包含了

许多关于鬼怪、狐仙、幽灵等神话元素的故事。

5.《西游记》:中国古代第一部浪漫主义长篇神魔小说,讲述了孙

悟空等人保护唐僧西天取经的故事,其中也涉及了许多神话人物和神话故事。

这些书籍都是中国古代神话故事的经典之作,可以帮助你更深入地了解中国神话文化。

《西游记》与其他神怪小说神怪小说明代后期,神怪小说在通俗小说领域中兴起了编著热潮。

它们是在“三教合一”的思想主导下,接受了古代神话、六朝志怪、唐代传奇、宋元说经话本和“灵怪”“妖术”“神仙”等小说话本的影响,吸取了道家仙话、佛教故事和民间传说的养料后产生的。

其主要特征是尚“奇”贵“幻”,以神魔怪异为主要题材,参照现实生活中政治、伦理、宗教等方面的矛盾和斗争,比附性地编织了神怪形象系列,并将一些零散、片段的故事系统化、完整化。

《西游记》为其代表作,以生动的形象、奇幻的境界、诙谐的笔调,怡神悦目,启迪心志,被读者珍视。

第一节《西游记》的艺术成就现存最早的是金陵世德堂刊本《新刻出像官板大字西游记》,20卷100回,一般认为刊于万历二十年(1592)。

一、《西游记》的内涵:1.《西游记》在神幻奇异的故事之中,诙谐滑稽的笔墨之外,蕴涵着某种深意和主旨。

作家主观上想通过塑造孙悟空的艺术形象来宣扬“明心见性”,维护封建社会的正常秩序,但客观上张扬了对人性自由的向往和自我价值的肯定。

2.呼唤着有个性、有理想、有能力的人性美。

孙悟空大智大勇,桀骛不驯,反对束缚、尊重自我和向往自由,具有为实现理想而奋斗到底的英雄献身精神和强烈的个性精神,呈现出独特的光彩。

3.整体性寓意与局部性象征。

小说的主要篇幅是描写孙悟空从唐僧师徒经八十一难,去西天取经。

这八十一难的磨练隐喻着明心见性必须经过一个长期艰苦的“渐悟”过程。

此外,在小说中多次讽刺揶揄现实。

二、营造了一个极幻与极真相结合的神幻世界。

1.以诡异的想象、极度的夸张,突破时空、生死、以及神、人、物的界限,创造了一个光怪陆离、神异奇幻的境界。

2.小说中变幻莫测、惊心动魄的故事,或如现实的影子,或含生活的真理,表现得入情入理。

极幻之文含极真之情;极奇之事寓极真之理。

三、以独特的手法,塑造出栩栩如生的人物形象。

1.物性、神性与人性的统一。

作为某一动植物的精灵,保持其原有的形貌和习性,性格也往往与之相称。