氧化钒相变原理

- 格式:ppt

- 大小:177.00 KB

- 文档页数:23

VO2相变温度引言VO2(钒氧化物)是一种具有特殊性质的材料,它在一定温度范围内会发生相变。

这种相变被广泛研究,因为它对于电子学、光学和热学等领域具有重要的应用潜力。

本文将介绍VO2相变温度的背景、原理、测量方法以及相关应用。

背景VO2是一种过渡金属氧化物,具有从绝缘体到金属的相变特性。

在高于某一临界温度(称为Vo2相变温度)时,VO2从绝缘体转变为金属;而在低于该临界温度时,则从金属转变为绝缘体。

这种相变伴随着电导率、光学吸收和磁性等物理性质的显著改变,使得VO2成为研究的热点。

原理VO2的相变主要由两个因素决定:晶格结构和电子结构。

在高于Vo2相变温度时,VO2呈现单斜晶格结构,并且存在着自旋极化的电子态;而在低于Vo2相变温度时,VO2呈现四方晶格结构,并且电子态不再自旋极化。

这种晶格和电子结构的改变导致了VO2的相变行为。

测量方法为了准确测量VO2的相变温度,科学家们采用了多种实验方法。

其中最常用的方法是通过测量电阻率来确定VO2的相变温度。

在高于Vo2相变温度时,VO2呈现较高的电阻率;而在低于该温度时,电阻率会急剧下降。

通过绘制电阻率与温度之间的关系曲线,可以确定VO2的相变温度。

此外,还有其他一些测量方法被用于研究VO2的相变行为,如X射线衍射、红外光谱和磁性测量等。

这些方法可以提供更多关于VO2结构和性质的信息。

相关应用由于其特殊的相变性质,VO2在许多领域都有着重要应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 电子学由于其从绝缘体到金属的相变特性,VO2被广泛应用于开关器件和逻辑电路等领域。

通过控制VO2的相变温度,可以实现电子器件的开关和逻辑操作。

2. 光学VO2的相变还会引起其光学性质的改变。

在高于Vo2相变温度时,VO2呈现高吸收率;而在低于该温度时,则呈现较低的吸收率。

这种光学性质的变化使得VO2成为可调控光学器件的理想材料。

3. 热学由于VO2相变伴随着电阻率和吸收率等物理性质的显著改变,因此可以用于制备智能窗户和热敏传感器等热学应用。

纳米二氧化钒纯氧化钒 vo2 反射红外线相变材料纳米二氧化钒: 开启物质科学新时代导言在当代材料科学领域中,纳米材料因其独特的性质和广泛的应用前景而备受关注。

纳米二氧化钒(nano V2O5)作为一种异质结构的纳米材料,具有很高的光学和电学性能,被广泛研究和应用于反射红外线相变材料中,尤其是纯氧化钒(VO2)的制备方面。

本文将通过深度和广度的分析,探讨纳米二氧化钒在红外线相变材料方面的应用与前景,并分享个人观点和理解。

一、纳米二氧化钒的制备和结构1.1 纳米材料的制备方法制备纳米二氧化钒的方法有很多种,常见的包括溶剂热法、氧气气相法、溶液法等。

其中,溶剂热法可以获得高纯度和良好结晶度的纳米产品,但要注意控制温度和反应时间,以避免晶粒增长或团聚。

1.2 纳米二氧化钒的结构特点纳米二氧化钒具有较大的比表面积和较小的晶粒尺寸,这使其在光学和电学性能方面表现出独特的性质。

与传统的二氧化钒相比,纳米二氧化钒具有更高的吸收率和反射率,以及更好的稳定性和可控性。

二、纳米二氧化钒在反射红外线相变材料中的应用2.1 红外线相变材料的基本原理在红外线应用领域中,相变材料的研究具有重要意义。

它们可以通过改变晶体结构中的电子状态,实现红外线的吸收和反射调控。

纳米二氧化钒正是一种理想的红外线相变材料,因其在低温下是绝缘体,在高温下是金属导体。

这种相变性能使得纳米二氧化钒在红外线光学器件和智能调控等领域具有巨大的应用潜力。

2.2 纳米二氧化钒的应用研究近年来,研究者们对纳米二氧化钒的应用进行了广泛而深入的研究。

他们利用纳米二氧化钒的相变特性和红外线调控能力,开发了红外线传感器、非接触式温度测量装置和智能窗户等应用。

其中,智能窗户能够根据外界温度和光照条件,自动调节窗口的透明度和反射率,有效地改善室内的热舒适性和能源利用效率。

三、纳米二氧化钒的前景与挑战3.1 前景展望纳米二氧化钒作为反射红外线相变材料的一种理想选择,其在红外线调控和传感领域具有广阔的前景。

钒和氧反应现象钒和氧可以发生一系列反应,这些反应的现象丰富多样,有很重要的指导意义。

钒是一种过渡金属元素,氧是一种非金属元素,它们的反应是通过氧化还原反应来进行的。

首先,当钒与氧反应时,最常见的现象是钒发生氧化反应形成氧化物。

例如,钒可以与氧气(O2)反应生成二氧化钒(V2O5)。

这个反应是放热反应,并且产生了一种白色固体。

这种固体在化学工业中有很多应用,比如作为催化剂、脱硫剂和染料的原料。

此外,钒的化合物也可以与空气中的氧气反应。

例如,钒可以与空气中的氧气反应生成氧化钒(Ⅳ) (VO2)。

氧化钒(Ⅳ)是一种有趣的氧化物,它具有热敏电导性质,可以根据温度的变化改变电阻率。

这种性质使得氧化钒(Ⅳ)在热敏电阻、压敏电阻和光敏电阻等领域有重要应用。

此外,当钒与较高氧化态的氧反应时,还会发生还原反应。

例如,钒可以与氧气反应生成低氧化态的氧化物,如一氧化钒(V2O3)。

一氧化钒是一种黑色固体,具有金属性质,可以导电。

它在电池材料、催化剂和电子器件等方面有广泛应用。

钒和氧反应的现象不仅丰富多样,而且对化学研究和实际应用具有重要指导意义。

通过研究钒和氧的反应,我们可以深入了解氧化还原反应的基本原理和规律,为设计和制备新颖的功能材料提供指导。

此外,钒和氧的反应还为我们理解氧化物材料的性质和应用提供了有益启示。

总之,钒和氧之间的反应现象丰富多样,包括氧化反应和还原反应。

钒和氧的反应不仅在化学工业中有广泛应用,还对于深入理解氧化还原反应和开发新材料具有重要指导意义。

希望通过进一步的研究,能够挖掘出更多有用的化学现象和应用价值。

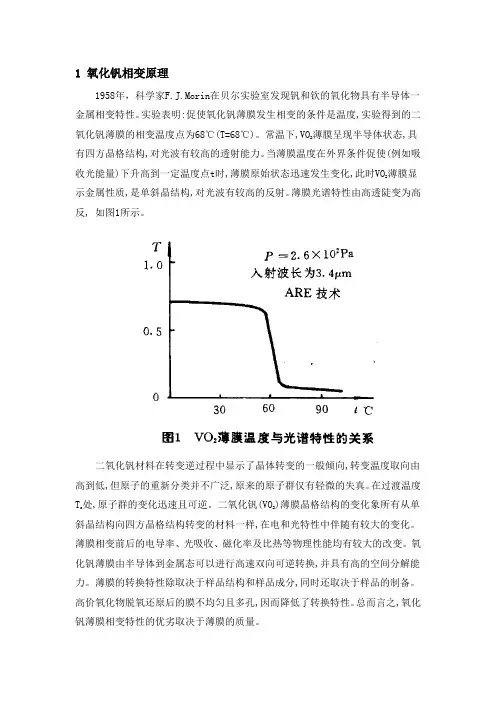

1 氧化钒相变原理1958年,科学家F.J.Morin在贝尔实验室发现钒和钦的氧化物具有半导体一金属相变特性。

实验表明:促使氧化钒薄膜发生相变的条件是温度,实验得到的二氧化钒薄膜的相变温度点为68℃(T=68℃)。

常温下,VO2薄膜呈现半导体状态,具有四方晶格结构,对光波有较高的透射能力。

当薄膜温度在外界条件促使(例如吸收光能量)下升高到一定温度点t时,薄膜原始状态迅速发生变化,此时VO2薄膜显示金属性质,是单斜晶结构,对光波有较高的反射。

薄膜光谱特性由高透陡变为高反, 如图1所示。

二氧化钒材料在转变逆过程中显示了晶体转变的一般倾向,转变温度取向由高到低,但原子的重新分类并不广泛,原来的原子群仅有轻微的失真。

在过渡温度T c处,原子群的变化迅速且可逆。

二氧化钒(VO2)薄膜晶格结构的变化象所有从单斜晶结构向四方晶格结构转变的材料一样,在电和光特性中伴随有较大的变化。

薄膜相变前后的电导率、光吸收、磁化率及比热等物理性能均有较大的改变。

氧化钒薄膜由半导体到金属态可以进行高速双向可逆转换,并具有高的空间分解能力。

薄膜的转换特性除取决于样品结构和样品成分,同时还取决于样品的制备。

高价氧化物脱氧还原后的膜不均匀且多孔,因而降低了转换特性。

总而言之,氧化钒薄膜相变特性的优劣取决于薄膜的质量。

2 VO2的相变特征2.1 相变晶体学图2表示了四方相VO2(R)和单斜相VO2(M)的晶体结构。

a为高温四方金红石结构,单位晶胞中的8个顶角和中心位置被V4+占据,而这些V4+的位置正好处于由O2-构成的八面体中心。

当VO2发生相变时,V4+偏离晶胞顶点位置,晶轴长度发生改变,β角由90°变为123°,变成单斜结构。

相变后,形成的V-V键不再平行于原来的c r轴,形成折线型的V-V链,钒原子间距离按265pm和3l2pm的长度交替变化,同时a m轴的长度变为原来c r轴的两倍,体积增加约1%。

热力学也证明,VO2相变为一级相变,相变前后具有体积的改变。

二氧化钒相变机制我们需要了解二氧化钒的晶体结构。

二氧化钒的晶体结构属于四方晶系,空间群为P42/mnm。

它由钒离子(V4+)和氧离子(O2-)构成,钒离子位于晶格的四方中心位置,氧离子位于钒离子的周围。

这种结构使得二氧化钒具有一定的稳定性。

二氧化钒的相变过程主要包括低温相变和高温相变。

在常温下,二氧化钒存在着单斜相。

当温度升高到一定程度时,二氧化钒会发生相变,转变为正交相。

这个过程中,晶体结构发生了显著的改变。

低温相变是指二氧化钒由单斜相转变为正交相的过程。

这个相变过程是一个连续的过程,随着温度的升高,钒离子和氧离子的排列方式发生了改变。

在单斜相中,钒离子和氧离子的排列比较紧密,相互之间的距离较小。

而在正交相中,钒离子和氧离子的排列比较疏松,相互之间的距离较大。

这种结构改变导致了晶体结构的不稳定性,引发了相变的发生。

高温相变是指二氧化钒由正交相转变为金红石相的过程。

这个相变过程是一个不连续的过程,发生在较高的温度下。

在正交相中,钒离子和氧离子的排列方式较为松散,晶体结构相对稳定。

当温度升高到一定程度时,钒离子和氧离子的排列方式发生了显著的改变,形成了金红石相。

金红石相的晶体结构更加稳定,能够在高温下保持一定的稳定性。

二氧化钒相变的机制主要与晶体结构的改变有关。

在相变过程中,钒离子和氧离子的排列方式发生了改变,导致晶体结构的不稳定性。

这种不稳定性使得二氧化钒发生了相变。

相变的发生与温度密切相关,温度的升高会导致晶体结构的改变,从而引发相变的发生。

总结起来,二氧化钒的相变过程主要包括低温相变和高温相变。

低温相变是指二氧化钒由单斜相转变为正交相的过程,而高温相变是指二氧化钒由正交相转变为金红石相的过程。

相变的发生与晶体结构的不稳定性密切相关,温度的变化会引发晶体结构的改变,从而引发相变的发生。

通过研究二氧化钒的相变机制,可以深入理解其物理和化学性质,为二氧化钒的应用提供理论依据。

二氧化钒饱和吸收的原理二氧化钒(VO2)是一种具有特殊性质的材料,具有金属-绝缘体相变(Metal-Insulator Transition,简称MIT)特性。

当它处于低温时,呈现金属相,具有较高的电导率;而当温度升高到一定点,它会突然转变为绝缘体相,电导率急剧下降。

这种特殊的相变性质使得二氧化钒成为一种理想的饱和吸收材料。

二氧化钒饱和吸收的原理就在于利用这种相变特性。

在低温下,二氧化钒处于金属相,能够吸收辐射能量并实现高效率激光吸收。

而当温度升高到一定点后,二氧化钒发生相变,变为绝缘体相,无法再吸收外界的辐射能量。

饱和吸收实际上是通过控制二氧化钒与外界辐射能量的相互作用来实现的。

在低温下,二氧化钒处于激发状态,辐射能量与其相互作用,激发了二氧化钒晶体内的电子跃迁。

这些电子跃迁能够吸收光子能量,并且吸收系数与能量有关。

当原子或分子从低能级吸收能量向高能级跃迁时,存在一个饱和吸收阈值。

当能量对低能级的激发达到饱和吸收阈值时,吸收率饱和,即无法进一步增大能量的吸收。

这是因为在此能量下,粒子的占据概率随着激发而增加,但占据概率增加的速度逐渐降低,最终趋于一个平稳的状态。

在二氧化钒中,通过控制光子的能量,可以使其达到饱和吸收阈值。

当光子能量与二氧化钒晶体能级匹配时,二氧化钒晶体将吸收光子能量,电子跃迁发生,吸收系数增大。

而当光子能量高于阈值时,由于达到饱和吸收,增大能量将无法被吸收。

为了实现饱和吸收,通常需要调节激光的功率和频率。

功率越大,光子能量越高,饱和吸收阈值也相应增加。

而频率则与二氧化钒的晶格结构、电子能带结构等因素有关,不同材料的饱和吸收阈值可能存在差异。

除了功率和频率的调节,二氧化钒饱和吸收还受到温度的影响。

随着温度的升高,二氧化钒经历相变,从金属相变为绝缘体相,饱和吸收现象消失。

因此,通过控制二氧化钒的温度,可以实现对饱和吸收的调控。

总结起来,二氧化钒饱和吸收的原理是通过调节激光的功率、频率和控制温度,使二氧化钒晶体在较低温度下进入金属相,实现对光子能量的高效率吸收。

二氧化钒相变材料二氧化钒是一种重要的相变材料,具有许多独特的性质和潜在的应用价值。

本文将从材料的基本特性、相变机制、应用前景等方面进行探讨。

一、二氧化钒的基本特性二氧化钒是一种黑色晶体,具有良好的导电性和磁性。

它的晶体结构属于金红石型结构,其中钒原子和氧原子以八面体的方式排列。

二氧化钒具有较高的熔点和热稳定性,同时还具有较高的硬度和抗腐蚀性。

二、二氧化钒的相变机制二氧化钒的相变主要涉及到其晶格结构的改变。

在低温下,二氧化钒具有单斜晶系结构,钒原子和氧原子呈现出一定的偏离。

当温度升高到一定程度时,二氧化钒会发生相变,晶格结构由单斜晶系变为正交晶系。

这种相变是伴随着原子间的重新排列和晶格的重新组织。

三、二氧化钒的应用前景由于二氧化钒具有多种特殊的性质,它在许多领域具有广阔的应用前景。

1.储能材料:二氧化钒作为一种具有高比能量和高功率密度的储能材料,可以应用于电池、超级电容器等领域。

其相变特性可以实现对储能过程的控制和调节,提高储能效率和循环寿命。

2.传感器:二氧化钒具有较高的电阻率和灵敏度,可用于制作传感器。

例如,利用二氧化钒的电阻随温度变化的特点,可以制作温度传感器;利用其磁性可制作磁传感器。

3.热敏材料:二氧化钒的电阻率随温度的变化较大,可用于制作热敏电阻。

通过控制二氧化钒的相变温度和相变温度范围,可以实现对热敏电阻的调节,满足不同应用领域的需求。

4.光电材料:二氧化钒具有较高的光吸收能力和光电导率,可用于制作光电器件。

例如,可以将二氧化钒应用于太阳能电池、光电探测器等领域,提高光电转换效率和性能稳定性。

5.光催化材料:由于二氧化钒具有较高的光吸收能力和电子传导性能,可以用作光催化材料。

利用其相变特性,可以实现光催化反应的调控和增强,提高光催化材料的活性和稳定性。

二氧化钒作为一种重要的相变材料,具有许多独特的性质和潜在的应用价值。

通过研究和开发二氧化钒的相变机制和应用前景,可以为材料科学和工程领域的发展提供新的思路和方法。

钒氧化物还原过程中物相转变热

力学规律研究

【摘要】:针对钒氧化物间接还原条件下的逐级还原规律进行理论计算,其逐级还原规律为:当温度在273~987k

时,v_2o_5→vo_2→v_3o_5→v_2o_3→vo→v;当温度在987~2 500 k时,v_2o_5→vo_2→v_2o_3→vo→v;分析了钒氧化物稳

定存在的温度区间,分别为:vo_2为273~623 k,v_3o_5为

623~713 k,v_2o_3为713~1 393 k,vo为1 393~1 882k,v为1 882~2 500 k;得到了v-o-co系平衡状态图。

同时考虑压力与活度对于平衡状态图的影响,获得了变化规律。

增加c和s的含量能够降低钒的活度,增加si、mn、p、v、ti、cr的含量则会增加钒的活度,考虑钒的活度时氧化钒的初始还原温度变为

1 213 k;压力的增加会使氧化钒还原的初始温度升高,压力分别为0.000 1、0.001、0.01、0.1、1 mpa下,初始还原温度分别为943、1 053、1 190、1 381、1 64

2 k。

南京理工大学关于氧化钒特性研究学院:电子工程与光电技术学院作者: 岳超李贺王贵圆黄伟题目: 关于氧化钒特性研究**:***评分:2013 年 11 月中文摘要外文摘要关于氧化钒特性研究第I 页共I 页目次1 绪论 (1)1.1摘要 (1)1.2国内外研究现状 (1)2氧化钒晶体结构与特性 (2)2.1V2O5晶体结构与特性 (2)2.2VO2晶体结构与特性 (3)2.3V2O3晶体结构与特性 (4)2.4钒的各种氧化物的结构与特性比较 (4)3 相变原理 (5)3.1相变原理背景介绍 (5)3.2 VO2的相变特性及理论 (5)4氧化钒材料在红外探测中的应用 (7)4.1红外探测器综述 (7)4.1.1光子红外探测器 (8)4.1.2热敏红外探测器 (9)4.2氧化钒热敏薄膜研究 (11)4.2.1测辐射热计热敏材料 (11)4.2.2氧化钒热敏薄膜研究 (12)总结 (15)1 绪论1.1摘要V-O系是一个有多种化学计量配比化合物的系统,由于V的价态结构非常复杂,可以和氧结合形成以状态存在的多种氧化物以及它们的混合相。

氧化钒种类很多,主要有V2O5,VO2,V2O3,VO等, 且常常共存,不同组分的氧化钒薄膜其电学性质有明显的不同。

例如:单晶和多晶态的五氧化二钒具有较高的TCR(电阻温度系数), 但其电阻率大,与微测辐射热计的外围电路不易匹配;而V2O3和VO 薄膜在室温下导体, 电阻率和TCR 都非常小. 相比之下,VO2薄膜在室温附近具有TCR 高, 电阻率小等特性,是制备测辐射热计的最佳热敏材料。

1.2国内外研究现状20世纪90年代起,兰州物理研究所报道过VO2材料的制备方法研究,并利用它们作为热致变色薄膜材料。

电子科技大学和重庆光电研究所合作报道了它们制备VO2膜的研究,主要用途为制作室温工作的红外传感器。

华中科技大学光电国家实验室九五期间在国家科技部和863计划支持下国内研制了一系列钒的氧化物膜系,其中利用VO2薄膜材料研制了室温工作的红外传感器,达到下列技术指标:阵列规模:128 元线列;单元尺寸:50 ×50英寸;工作温度:室温;电阻温度系数(TCR):2%;噪声等效温差(NETD):200 /mk。

《电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能调控》篇一一、引言二氧化钒(VO2)是一种具有重要应用价值的材料,其相变性能在多种领域如热调节、光子晶体等有着广泛的应用前景。

然而,如何有效地调控其相变性能一直是科研领域的热点问题。

近年来,电子注入法作为一种新兴的调控手段,在调控二氧化钒薄膜相变性能方面取得了显著的成果。

本文将就电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能的调控展开详细探讨。

二、电子注入法简介电子注入法是通过向材料中注入高能量的电子来改变材料的性质。

该方法利用了高能电子在材料内部激发的电子空穴对,进而引发一系列的化学反应,从而达到调控材料性能的目的。

在二氧化钒薄膜的相变性能调控中,电子注入法具有显著的优势。

三、电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能的调控(一)实验原理通过电子注入法,将高能电子注入到二氧化钒薄膜中,激发出大量的电子空穴对。

这些电子空穴对在材料内部发生一系列的化学反应,导致二氧化钒薄膜的晶体结构、电子结构以及能带结构发生变化,从而实现对相变性能的调控。

(二)实验过程1. 制备二氧化钒薄膜样品;2. 利用电子束源设备向样品中注入高能电子;3. 观察并记录样品在不同电子注入条件下的相变性能变化;4. 分析实验数据,得出结论。

(三)实验结果与讨论实验结果表明,通过电子注入法可以有效地调控二氧化钒薄膜的相变性能。

随着电子注入剂量的增加,二氧化钒薄膜的相变温度、相变速度以及相变后的电阻率等性能参数均发生明显变化。

同时,我们还可以发现,通过控制电子注入的时间、能量等参数,可以实现对二氧化钒薄膜相变性能的精确调控。

此外,我们还发现,经过电子注入后的二氧化钒薄膜具有更好的热稳定性和光响应性能。

四、影响电子注入法调控二氧化钒薄膜相变性能的因素(一)电子注入剂量实验结果表明,电子注入剂量是影响二氧化钒薄膜相变性能的重要因素。

随着电子注入剂量的增加,二氧化钒薄膜的相变性能发生显著变化。

因此,在实际应用中,需要根据具体需求合理控制电子注入剂量。

二氧化钒相变研究现状

二氧化钒(VO2)是一种具有独特金属-绝缘体相变特性的材料,其相变温度约为68摄氏度。

近年来,对于二氧化钒的相变研究取得了显著的进展。

在相变机制方面,研究人员发现二氧化钒的金属-绝缘体相变与其晶格结构和能带结构的变化密切相关。

在相变过程中,二氧化钒的晶格常数、电阻率、光学吸收率、介电常数等物理性质均发生显著变化。

此外,二氧化钒的电子结构相变与晶格结构相变通常耦合在一起并同时发生,这使得其相变机制相对复杂。

为了深入研究二氧化钒的相变机制,研究者采用了多种实验手段,如含时密度泛函理论(rt-TDDFT)方法等。

这些方法有助于从微观层面揭示二氧化钒相变过程中的原子运动和电子结构变化。

例如,有研究表明,在激光诱导的二氧化钒相变过程中,激光强度可以控制钒(V)原子的相干或无序运动,从而影响相变过程。

在应用方面,二氧化钒因其独特的相变特性在智能相变材料、二维纳米材料、红外隐身器件等领域具有广泛的应用前景。

例如,利用电场驱动的氧离子输运可以在五氧化二钒(V2O5)薄膜中构建垂直分布的准一维VO2纳米通道,从而有效地将VO2金属-绝缘体转变行为限制在纳米通道内。

这种方法可以降低相变过程中多重畴结构共存和逐级随机演化的几率,为发展超小型信息器件提供了实验依据。

总之,二氧化钒的相变研究在机制和应用方面均取得了显著的进展。

然而,仍有许多问题需要进一步深入研究,例如二氧化钒相变过程中的微观动力学机制、相变过程中的能量转换和损失机制等。

这些问题的解决将有助于更好地理解二氧化钒的相变特性,并推动其在相关领域的应用发展。

生长在c轴蓝宝石衬底上V02薄膜的相变特性在许多显示绝缘体(半导体)一金属相变的金属氧化物中,V02备受关注。

作为典型的过渡型金属氧化物,V02薄膜展现出良好的从绝缘体到金属的相变。

当温度高于340K时,V02具有四角金红石相(P42/mnm)的金属,当温度低于340K 时,V02具有单斜晶体结构(P2i/C)的绝缘体。

在绝缘到金属的相变过程中,V02的光学和电学性质发生巨大的变化,其中电阻值有几个数量级的变化,并且在红外区域的透射率发生巨大改变。

这些性质,使得V02有望应用于各类传感器,转换开关,光存储器件和红外探测器中。

V02的低温单斜晶相源于高温四角金红石相的钒原子沿着c轴配对并有微小的扭曲。

这种相变过程中的钒原子重新排布,导致单斜晶相中的3d不成键(t2g)轨道伸展并交叠,最终导致在四角金红石相中窄的导带。

研究背景材料的结构相变以及相变后所产生的一系列性质的改变一直是物理学家和材料学家所关注的热点问题;V02结构相变研究最早始于上世纪六七十年代,1959年美国科学家F. J. Morin⑴首次发现V02在温度达到340K时发生相变。

两种关于V02相变的争论1. Peierls等人提出Peierls模型机制[2 3]:Peierls模型认为晶体结构发生变化导致原子周期势发生变化,而势场的变化又导致能带的结构发生变化,因而发生金属-绝缘相变。

所以当V02的温度超过相变临界温度点时,晶体晶格将发生崎变,最终导致晶体的金属-绝缘相变。

2. MottN . F.等人提出Mott-Hubbard 模型[4 5]:Mott-Hubbard 机制则视相变材料为一个强电子关联体系,认为晶体的相变是由于材料内部电子浓度变化导致的,也可以认为是电子之间强相互作用造成的。

当晶体中电子浓度低于某一临界值时,晶体处于半导体态或绝缘态,导电性较差;当晶体中电子浓度高于临界值时,晶体则转变为金属相,从而具有金属的特性。

《电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能调控》篇一一、引言二氧化钒(VO2)因其独特的相变特性,在众多领域如热调控、光电开关、微电子学等均展现出广阔的应用前景。

其相变性能的调控方法多种多样,其中电子注入法因其高效、可控制的特点,逐渐成为研究的热点。

本文将深入探讨电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能的调控机制及其影响。

二、电子注入法的基本原理电子注入法是通过向二氧化钒薄膜中注入特定能量的电子,使其在电场的作用下产生电荷变化,从而触发其发生从低导电性绝缘体相(MONR相)到高导电性金属相(M1相)的转变。

在这个过程中,所施加的电压大小和时长会直接影响到薄膜相变的程度。

三、电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能的调控(一)电压的影响通过改变电子注入过程中所施加的电压大小,可以实现对二氧化钒薄膜相变程度的控制。

较高的电压能促使更大量的电子注入,加速薄膜的相变过程,使得其在短时间内实现由绝缘体向金属的转变。

然而,过高的电压也可能导致薄膜的结构损伤,影响其稳定性。

(二)时间的影响电子注入的时间长短也会对二氧化钒薄膜的相变性能产生影响。

在一定的电压下,延长电子注入的时间可以增加电荷在薄膜中的积累,从而促进其向金属相的转变。

然而,过长的电子注入时间可能导致薄膜过度饱和,反而降低其相变性能。

(三)温度的影响温度是另一个影响电子注入法调控二氧化钒薄膜相变性能的重要因素。

在一定的电压和时间内,温度的升高可以加速电子的运动和注入过程,从而加速薄膜的相变过程。

然而,过高的温度也可能导致薄膜的结构变化,影响其稳定性。

四、实验结果与讨论通过实验我们发现,适度的电子注入可以在不破坏二氧化钒薄膜结构的前提下,有效地提高其相变性能。

具体而言,我们通过调整电压、时间和温度等参数,成功实现了对二氧化钒薄膜相变过程的精确控制。

同时,我们还发现电子注入法可以显著提高二氧化钒薄膜的导电性能和光学响应速度。

五、结论与展望本文通过对电子注入法对二氧化钒薄膜相变性能的深入研究,发现该方法具有高效、可控制的优点,能够实现对二氧化钒薄膜相变过程的精确控制。