医学微生物学(第八版)大纲

- 格式:pdf

- 大小:463.74 KB

- 文档页数:36

《医学微生物学》教学大纲课程编码:05280040课程名称:医学微生物学(Medical Microbiology)学分:3总学时:60学时理论学时:36学时实验学时:24学时先修课程要求:细胞生物学生物化学适应专业:医学检验专业教材:1、医学微生物学,李凡、徐志凯主编,第八版,人民卫生出版社参考教材:2、《现代医学微生物学》闻玉梅主编,第一版,上海医科大学出版社3、Medical Microbiology, David Greenwood, (15th Edition), 北京科学出版社一、课程在培养方案中的地位、目的和任务医学微生物学是一门医学的基础学科,主要研究与医学有关的病原微生物的生物学性状、致病性、免疫性、微生物学检查法、特异性预防和治疗原则等的科学。

它与临床内科学、传染病学、妇产科学、儿科学及外科学等学科感染性疾病高度相关。

学习医学微生物学的目的,在于掌握和运用这门学科的基本理论、基本知识和基本技术,为学习以后的临床微生物学与检验课程打下必要的基础。

二、课程基本要求1、基本理论和基本知识医学微生物学分为基本原理、细菌学、病毒学和真菌学四篇。

在基本原理中主要叙述微生物的形态结构、新陈代谢、生长繁殖等生物学特征、感染与抗感染免疫的机理、遗传变异的规律、微生物与人体的相互关系,以及微生物学检查法和防治原则等内容。

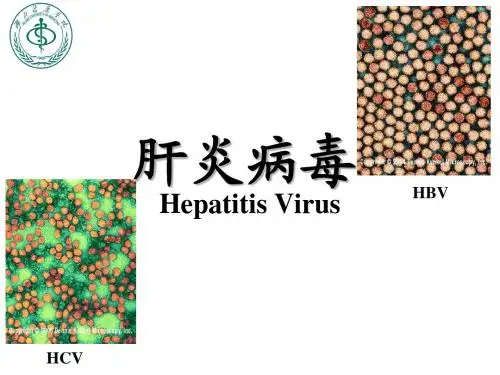

在细菌学、病毒学和真菌学中主要介绍几种引起较为常见感染性疾病的微生物的基本生物学性状、致病因子、抗感染免疫机理以及所致疾病诊断、预防与治疗原则。

2、基本技能:通过本课程的学习,主要要求学生掌握与医学相关的微生物(细菌、病毒为主)的基本生物学性状、感染与抗感染免疫的机理、感染性疾病的诊断、预防与治疗原则。

四.考核(小四号宋体加粗,内容必须包括如下2项)考核方式:理论考试笔试,实验课采用考核及评估方式评定成绩。

成绩构成:理论考试70%,实验和平时成绩30%。

五、课程基本内容绪论[目的要求]1.掌握微生物的概念与分类、医学微生物学的定义;2.了解对医学微生物学发展作出过重大贡献的科学家;3.了解微生物与人类的关系,医学微生物学的发展史。

医学微生物学教学大纲绪论[要求]1、熟悉微生物的概念、种类及其与人类的关系2、了解医学微生物学的范畴及其发展简史[内容]1、微生物和医学微生物学2、医学微生物学发展简史(自学内容)[重点]1、什么是微生物?2、微生物分哪几类?各有何特征?3、什么是病原微生物?第一篇细菌学第一章细菌的形态与结构[要求]1、掌握细菌的基本结构、特殊结构及其生物学意义2、熟悉细菌形态与结构的检查原则[内容]1、细菌的大小形态2、细菌的结构3、细菌形态与结构检查法[重点]1、细菌的基本结构与特殊结构有哪些?特殊结构的功能是什么?2、革兰阳性菌和革兰阴性菌细胞壁的结构和化学组成有哪些?3、与细菌致病性有关的细菌结构有哪些?4、革兰染色的主要步骤、结果及实际意义是什么?5、细胞壁有何功能?[难点]细菌细胞壁的结构第二章细菌的生理[要求]1、掌握细菌的细菌的合成代谢及生长曲线2、掌握掌握消毒、灭菌、防腐、无菌的概念3、熟悉细菌的理化性状4、熟悉物理学消毒灭菌法,了解化学消毒灭菌法5、熟悉细菌的人工培养6、了解细菌的分类命名[内容]1、细菌的理化性状2、细菌的营养与生长繁殖3、细菌的新陈代谢4、细菌的人工培养5、抑制或杀灭微生物的理化因素6、细菌的分类(自学内容)[重点]1、细菌生长繁殖的条件是什么?细菌生长曲线的分期和医学意义?2、细菌的合成性代谢产物有哪些?有何意义?3、常用的抑制或杀灭微生物的理化因素?第三章噬菌体[要求]1、掌握噬菌体的概念2、掌握噬菌体与宿主细胞的相互关系3、了解噬菌体的应用[内容]1、噬菌体的生物学性状2、毒性噬菌体3、温和噬菌体4、噬菌体的应用[重点]1、什么是噬菌体?2、噬菌体与宿主细胞的相互关系?3、毒性噬菌体与温和噬菌体的概念与复制周期[难点]噬菌体与遗传变异的联系第四章遗传与变异[要求]1、掌握细菌的变异机制2、熟悉细菌遗传物质、细菌的变异现象3、了解细菌遗传学在医学上的应用[内容]1、细菌基因组2、细菌基因突变3、基因的转移与重组4、细菌遗传变异在医学上的意义[重点]1、常见细菌的变异现象有哪些?2、细菌基因转移和重组的方式有哪些?[难点]细菌基因转移和重组第五章细菌的耐药性[要求]1、熟悉细菌的耐药性2、了解控制耐药性的策略[内容]1、抗菌药物种类及作用机制2、细菌的耐药性(自学内容)3、细菌耐药的防治(自学内容)[重点]控制细菌产生耐药性的策略是什么?[难点]细菌耐药性产生的机制第六章细菌的感染与免疫[要求]1、掌握正常菌群与机会致病菌2、掌握细菌的致病性3、掌握医院感染4、熟悉细菌感染的传播途径及感染的类型5、了解机体的抗菌免疫[内容]1、正常菌群与机会致病菌2、细菌的致病作用3、宿主的抗感染免疫4、感染的发生发展5、医院感染[重点]1、什么是正常菌群、机会致病菌、医院感染?2、什么是细菌的毒力?其物质基础是什么?3、内毒素与外毒素有何区别?4、细菌全身性感染的临床类型有哪些?[难点]内外毒素的区别第七章细菌感染的检查方法与防治原则[要求]1、熟悉细菌感染的特异性预防2、熟悉细菌性感染的诊断、治疗[内容]1、细菌感染的实验室诊断2、细菌感染的特异性预防3、细菌感染的治疗原则[重点]1、人工自动免疫与人工被动免疫有何区别?2、细菌标本采集与送检时应注意什么?第八章球菌[要求]1、掌握引起人类化脓性感染的主要病原性球菌的种类、形态染色、培养特性、致病物质、所致疾病2、掌握致病性葡萄球菌的鉴别要求和防治原则,链球菌的分型3、熟悉甲型链球菌与肺炎链球菌的鉴别要点4、淋球菌的培养、标本采集与致病特点[内容]1、球菌概述2、葡萄球菌:生物学特性、致病性、免疫性、微生物学检查法与防治原则3、链球菌属:生物学特性、致病性、免疫性、微生物学检查法与防治原则4、奈瑟菌属:脑膜炎奈菌与淋病奈菌的形态染色、培养、抵抗力、致病性与免疫性、微生物学检查、防治原则[重点]1、金黄色葡萄球菌的致病物质与所致疾病?2、链球菌的主要致病因素及所致疾病类型有哪些?3、淋球菌的感染方式及所致疾病如何?4、常见化脓菌的微生物检查的采样、检测方法与鉴别依据是什么?第九章肠杆菌科[要求]1、掌握肠杆菌科的共同特性、埃希菌属中的致病株及其致病物质2、掌握志贺菌属与沙门菌属的致病性3、熟悉肠道杆菌微生物学检查步骤[内容]1、肠杆菌科的共性2、埃希菌属:生物学性状、致病性、微生物学检查法、防治原则3、志贺菌属:生物学性状、致病性、微生物学检查法、防治原则4、沙门菌属: 生物学性状、致病性、微生物学检查法、防治原则5、其它菌属:克雷伯菌属与变形杆菌属[重点]1、比较几种重要肠道杆菌的主要生物学特点。

第一篇细菌学第二章细菌的生理目的要求: 掌握细菌生长繁殖的条件、方式及群体生长的规律,培养基的种类和细菌在培养基中的生长状态,消毒、灭菌、防腐、清洁、无菌和无菌操作的基本概念;熟悉细菌的营养物质、常见生化反应、合成代谢产物、常用培养基类型,常见消毒灭菌方法及应用;了解细菌的理化性状,常用化学消毒剂的种类、作用及影响因素,细菌的分类与命名。

教学内容:1.细菌的营养类型与营养物质2.细菌生长繁殖的条件:营养、温度、pH、气体环境和渗透性细菌个体和群体生长繁殖的规律:二分裂无性繁殖和细菌群体的生长曲线3.细菌的能量代谢方式:发酵、需氧呼吸和厌氧呼吸4.细菌的代谢产物(1) 细菌的分解代谢及有关的生化反应:糖发酵试验、VP试验、甲基红试验、枸橼酸盐利用试验、吲哚试验、硫化氢试验、尿素酶试验、大肠杆菌和产气杆菌的IMViC试验(2) 细菌的合成性代谢性产物:热原质、毒素和侵袭性酶、色素、抗生素、细菌素和维生素5.细菌的培养方法:培养基的概念、种类与主要用途,细菌在液体和固体培养基中的生长现象,菌落和纯培养的概念6.消毒灭菌的常用术语:消毒、灭菌、防腐、清洁、无菌、无菌操作、。

7. 消毒灭菌的方法:(1)物理消毒灭菌法:干热灭菌法、湿热灭菌法的种类、应用范围;紫外线消毒灭菌的原理、应用;滤过除菌的原理、应用;干燥与低温。

(2)化学消毒灭菌法原理及常见试剂。

8. 物理消毒灭菌方法的应用9. 影响消毒效果的因素10. 细菌的分类原则第三章噬菌体目的要求: 掌握噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体的定义; 熟悉噬菌体引起的溶原性周期和溶菌周期; 了解噬菌体的生物学性状。

教学内容:1.噬菌体的定义2.噬菌体的分布、形态结构、化学组成、宿主特异性和抵抗力3.毒性噬菌体的复制周期或溶菌过程,噬斑的定义4.温和噬菌体的定义、前噬菌体、溶原性细菌、溶原性、温和噬菌体的存在形式及温和噬菌体的溶原性周期和溶菌性周期,其与细菌遗传物质转移的关系第四章细菌的遗传与变异目的要求: 掌握质粒、转座因子、插入序列、转座子、整合子、转化、接合、转导、溶原性转换等概念; 熟悉细菌的遗传物质,细菌基因转移与重组的过程,基因的突变,突变型细菌的种类,细菌遗传变异的实际意义; 了解细菌基因表达的调节。

医学微生物学考试大纲适用专业:普通高等医学院校五年制临床医学专业的本科生课程简介:《医学微生物学》是医学类院校为临床医学专业或其他相关专业所开设的必修的专业基础课程。

主要研究与医学有关的病原微生物,包括细菌学、真菌学及病毒学三个分支学科。

其内容涉及细菌、真菌及病毒三种病原微生物的生物学性状、致病性与免疫性、微生物学检查法、特异性预防和治疗原则四个方面。

医学微生物学虽然不是临床课程,但其所讲授的内容主体是目前许多重大传染病或新发、再发传染病的病原体,与临床关系密切,有助于学生后临床医学等课程的学习。

考评方式:闭卷,百分制使用教材:1.《医学微生物学》第8版,人民卫生出版社,李凡、徐志凯主编,2014年绪论【考试要点】1.微生物和病原微生物2.微生物学和医学微生物学第一章细菌的形态与结构【考试要点】1.细菌的形态细菌的三种形态及测量单位2.细菌的基本结构(1)细菌基本结构的构成(2)肽聚糖的结构(3)革兰氏阳性菌和阴性菌细胞壁的结构和医学意义(4)细菌胞质内与医学有关的重要结构与意义3.细菌的特殊结构(1)荚膜及其与细菌致病性的关系(2)鞭毛及其与医学的关系(3)菌毛的定义、分类及其与医学的关系(4)芽孢及其与医学的关系4.细菌形态与结构的检查法革兰氏染色的步骤、结果判定和医学意义第二章细菌的生理【考试要点】1.细菌生长繁殖的条件(1)细菌生长繁殖的基本条件与方式(2)根据对氧需求进行细菌分类2.细菌的分解和合成代谢(1)细菌生化反应的原理:不同的细菌具备的酶不完全相同,从而导致其代谢产物的差异,通过生化试验的方法检测细菌对各种基质的代谢作用及其代谢产物,借以鉴别和鉴定细菌的种类。

(2)由细菌产生并与医学有关的主要合成代谢产物:致热源(pyrogen)毒素(toxin)色素(pigment)抗生素(antibiotic)细菌素(bacteriocin)维生素(vitamin)3.细菌的人工培养(1)培养基的概念:指由人工方法配置的,将细菌所需要的各种营养物质合理地配置成细菌生长繁殖的基质。

湖北医药学院医学微生物学课程教学大纲(必修课,适用于本科临床、全科医学等专业)一、课程基本信息医学微生物学(Medical Microbiology)是微生物学的一个分支,是一门医学的基础学科。

它主要研究与医学有关的病原微生物的生物学性状、致病性、免疫性、微生物学检查方法以及特异性预防和治疗等的科学。

与临床内、外科学、传染病学、妇产科学、儿科学中感染/传染性疾病高度相关。

学习医学微生物学的目的,在于掌握和运用这门学科的基本理论、知识和技术,为学习有关基础医学和临床医学课程打下必要的基础。

通过本课程的学习,要求学生掌握与医学相关的微生物(细菌、病毒为主)的基本生物学性状、感染与抗感染免疫的机理、疾病的诊断、预防与治疗原则。

医学微生物学分为细菌学、病毒学和真菌学三篇。

每篇首先系统的叙述相应微生物所具有的共同特性,包括形态结构、新陈代谢、生长繁殖等生物学特征、感染与抗感染免疫的机理、遗传变异的规律、微生物与人体的相互关系,以及微生物学检查法和防治原则等内容。

随之,介绍各篇可引起人或人畜共患疾病的常见微生物的基本生物学性状、致病因子、抗感染免疫机理以及所致疾病诊断、预防与治疗原则。

《医学微生物学》教学大纲依据人民卫生出版社《医学微生物学》(第8版,李凡、徐志凯主编)编写,主要由前言、学时、各章节的内容和要求(目的要求、教学难点、教学内容)、参考书籍和常用网址等四个部分组成。

“教学内容”下的划线部分为重点掌握内容,是“目的要求”中“掌握”的细化和补充。

该课程为必修课,3.5学分,总学时75学时,其中理论48,实验27学时。

同学们在学习的过程中,始终明确自己的学习是解决临床感染这一目的,紧抓微生物的培养、致病物质、检测及医学上常见的致病微生物,采取循序渐进的原则,在比较中学习微生物各论的知识。

借助多媒体教学的手段展示大量的微生物图片及实验操作,使大家掌握“三基”内容。

同时,同学们要关注当前社会突发感染疾病的发生、发展及预防控制,以激起学习兴趣。

微生物考试:理论80%,实验20%。

其中,理论7学时为学生自主学习,学习方式为讨论形式,教师以点评方式引导学习。

实验考核:实验报告9分,显微镜观测标本11分。

理论考核:以掌握内容为主,熟悉内容为次,关注当前社会流行的重大疾病的病原;考试为闭卷,题型主要有名词解释、填空、选择、简答、问答等。

参考教材及教学参考资料:1.闻玉梅主编.现代医学微生物学.第一版.上海医科大学出版社.19992.黄汉菊主编.医学微生物学.第一版.高等教育版社.2004.3.李兰娟主编.感染微生态学.第一版.人民卫生出版社.2002.4.David Greenwood.Medical Microbiology.Fifteenth Edition.Harcourt Asia Churchill Livingstone.5.中国微生物资源数据库/6.美国国家医学图书馆7.国际传染病学会:8.中国微生物学会9.中华医学会:/10.中国科学院微生物研究所/chinese.php11.武汉大学微生物教学专题网站http://202.114.65.51/fzjx/wsw/二、教学时数分配情况教学时数分配表学时序号教学内容理论实验见习绪论10第一章细菌的形态与结构 2.53第二章细菌的生理 2.53第三章噬菌体10第四章细菌的遗传与变异 1.50第五章细菌的耐药性(讨论)10第六章细菌的感染与免疫 2.50第七章细菌感染的检查方法与防治原则0.50第八章球菌(讨论)23第九章肠杆菌科(讨论)26第十章弧菌属10第十一章螺杆菌属0.50第十二章厌氧性细菌23第十三章分枝杆菌属23第十四章嗜血杆菌属0.50第十五章动物源性细菌 1.50第十六章其它细菌10第十七章放线菌属与诺卡菌属10第十八章支原体10第十九章立克次体10第二十章衣原体10第二十一螺旋体10第二十二病毒的基本性状20第二十三病毒的感染免疫 1.50第二十四病毒的检查防治0.50第二十五呼吸道病毒20第二十六、肠道病毒、急性胃肠炎病毒20第二十八肝炎病毒(讨论)20第二十九、虫媒病毒、出血热病毒10第三十一疱疹病毒 1.50第三十二逆转录病毒 1.50第三十三、其他病毒、朊粒20第三十五真菌学总论13第三十六主要病原学真菌10附录病原微生物实验室生物安全实验考试细菌形态、结构及命名3合计4827三、教学内容(一)理论课绪论目的要求:掌握微生物的概念、分类及其特点和医学微生物学的定义;熟悉微生物学发展作出过重大贡献的科学家,微生物与人类的关系,学习医学微生物学的目的和意义;了解医学微生物学的发展史。

授课学时:1学时教学重点:微生物、医学微生物的定义及微生物的分类。

教学难点:医学微生物学的学科特点及正确的学习方法。

教学内容:1.微生物、病原微生物、医学微生物学的概念。

2.三大类微生物及其特点。

3.微生物与人类的关系,微生物的分布,微生物学的发展简史,与祖国医学的关系。

第一篇细菌学第一章细菌的形态与结构目的要求:掌握细菌的基本形态与测量单位;基本结构及特殊结构的特征与功能;革兰氏染色法的步骤、结果和意义;细菌L型、质粒的概念;熟悉细菌形态与结构检查法。

授课学时:理论2.5学时,实验3学时。

教学重点:细菌的基本形态、基本结构及特殊结构的特征与功能。

教学难点:G+、G—细菌细胞壁结构的区别,细菌L型在医学上的意义。

教学内容:1.概述细菌的含义2.细菌大小及测量单位、三种主要形态及排列方式3.细菌的基本结构(1)细胞壁主要组分:肽聚糖,G+菌和G-菌肽聚糖结构的差别特殊组分:G+菌的细胞壁特殊结构:磷壁酸及一些特殊表面蛋白G-菌的外膜:脂蛋白脂质双层脂多糖:脂质A核心多糖特异多糖G+和G-菌细胞壁的结构比较及其医学意义细胞壁的功能细菌L型的定义、生物学特性及与医学实践的关系(2)细胞膜细菌细胞膜的功能与形成的特有结构:中介体(3)细胞质及胞质内重要结构与意义核糖体质粒的基本概念胞质颗粒、异染颗粒的概念(4)核质4.细菌的特殊结构(1)荚膜荚膜的概念、化学组成、功能(2)鞭毛鞭毛的概念、化学组成、功能(3)菌毛菌毛的概念、分类及功能(4)芽胞芽胞的概念、形成和与医学的关系5.细菌形态与结构检查的原则检查方法革兰氏染色的步骤、结果判定和医学意义第二章细菌的生理目的要求:掌握细菌生长繁殖的条件、方式及群体生长的规律,培养基的种类和细菌在培养基中的生长状态,消毒、灭菌、防腐、清洁、无菌和无菌操作的基本概念;熟悉细菌的营养物质、常见生化反应、合成代谢产物、常用培养基类型,常见消毒灭菌方法及应用;了解细菌的理化性状,常用化学消毒剂的种类、作用及影响因素,细菌的分类与命名。

授课学时:理论2.5学时,实验3学时教学重点:细菌生长繁殖的条件,培养基的种类,紫外线杀菌的原理。

教学难点:细菌的能量代谢及生化反应。

教学内容:1.细菌的营养类型与营养物质2.细菌生长繁殖的条件:营养、温度、pH、气体环境和渗透性细菌个体和群体生长繁殖的规律:二分裂无性繁殖和细菌群体的生长曲线3.细菌的能量代谢方式:发酵、需氧呼吸和厌氧呼吸4.细菌的代谢产物(1)细菌的分解代谢及有关的生化反应:糖发酵试验、VP试验、甲基红试验、枸橼酸盐利用试验、吲哚试验、硫化氢试验、尿素酶试验、大肠杆菌和产气杆菌的IMViC试验(2)细菌的合成性代谢性产物:热原质、毒素和侵袭性酶、色素、抗生素、细菌素和维生素5.细菌的培养方法:培养基的概念、种类与主要用途,细菌在液体和固体培养基中的生长现象,菌落和纯培养的概念6.消毒灭菌的常用术语:消毒、灭菌、防腐、清洁、无菌、无菌操作、。

7.消毒灭菌的方法:(1)物理消毒灭菌法:干热灭菌法、湿热灭菌法的种类、应用范围;紫外线消毒灭菌的原理、应用;滤过除菌的原理、应用;干燥与低温。

(2)化学消毒灭菌法原理及常见试剂。

8.物理消毒灭菌方法的应用9.影响消毒效果的因素10.细菌的分类原则第三章噬菌体目的要求:掌握噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体的定义;熟悉噬菌体引起的溶原性周期和溶菌周期;了解噬菌体的生物学性状。

授课学时:理论1学时教学重点:噬菌体、毒性噬菌体、温和噬菌体、前噬菌体的定义,溶原性周期和溶菌周期。

教学难点:溶原性周期和溶菌周期教学内容:1.噬菌体的定义2.噬菌体的分布、形态结构、化学组成、宿主特异性和抵抗力3.毒性噬菌体的复制周期或溶菌过程,噬斑的定义4.温和噬菌体的定义、前噬菌体、溶原性细菌、溶原性、温和噬菌体的存在形式及温和噬菌体的溶原性周期和溶菌性周期,其与细菌遗传物质转移的关系第四章细菌的遗传与变异目的要求:掌握质粒、转座因子、插入序列、转座子、整合子、转化、接合、转导、溶原性转换等概念;熟悉细菌的遗传物质,细菌基因转移与重组的过程,基因的突变,突变型细菌的种类,细菌遗传变异的实际意义;了解细菌基因表达的调节。

授课学时:理论1.5学时教学重点:质粒、转座因子、插入序列、转座子、整合子、转化、接合、转导、溶原性转换概念。

教学难点:细菌基因表达的调节、质粒、转座子的特性和基因的转移与重组教学内容:1.细菌的遗传物质:染色体、质粒、转座因子、整合子、噬菌体2.细菌基因表达的调控3.基因转移和重组:转化、接合、转导、溶原性转换和原生质体融合4.基因突变5.细菌遗传变异在医学上的实际意义第五章细菌的耐药性目的要求:掌握耐药性的概念;熟悉抗菌药物的作用机制、细菌耐药的机制及控制策略;了解细菌耐药的现实状况。

授课学时:理论1学时;自主学习4学时教学重点:耐药性的概念教学难点:细菌耐药的机制教学内容:1.抗菌药物的种类2.抗菌药物的作用机制3.细菌耐药的机制:耐药性定义、耐药机制(自主学习)4.细菌耐药性的防治第六章细菌的感染与免疫目的要求:掌握正常菌群的概念及生理作用,菌群失调和机会感染的概念及意义。

细菌的致病机制及其物质基础。

内毒素、外毒素和类毒素的概念、性质及其生物学作用,细菌的内毒素与外毒素的区别要点。

全身感染的五种不同的临床类型;熟悉微生态平衡、微生态失调、超抗原和感染的概念。

抗毒素的概念及其作用,吞噬细胞种类及作用,抗胞外菌感染免疫机制及功能,抗胞内菌感染免疫的特点及作用。

粘膜免疫系统的抗感染作用。

感染的来源,医院感染的概念。

了解正常菌群的分布,人体各部位的微生态,引起机会感染的常见细菌。

屏障结构组成,吞噬细胞的杀菌机制。

授课学时:理论2.5学时;自主学习2学时教学重点:正常菌群、菌群失调和机会感染、内毒素、外毒素、抗毒素、医院感染的概念,内、外毒素的区别。

教学难点:内毒素与外毒素的区别及感染的类型。

教学内容:1.感染、致病菌、非致病菌、条件致病菌的定义2.正常菌群、微生态学的含义:正常菌群的定义、分布和生理学意义;条件致病菌的致病条件;菌群失调、菌群失调症、二重感染的定义;医院获得性感染的定义3.细菌的致病性细菌的毒力:侵袭力(荚膜、粘附素、侵袭性物质、细菌生物被膜)毒素(外毒素和内毒素及其主要区别)细菌侵入的数量细菌侵入的途径4.宿主的免疫防御机制(1)天然免疫:屏障结构(皮肤粘膜屏障、血脑屏障、胎盘屏障)吞噬细胞体液因素(补体、防御素、溶菌酶等)(1)获得性免疫机制:体液免疫与细胞免疫、黏膜免疫(2)抗细菌免疫的特点:胞外菌感染的免疫、胞内菌感染的免疫、外毒素感染的免疫5.感染的发生与发展(1)感染的来源(2)传播方式与途径(3)感染的类型:隐性感染、显性感染、带菌状态的含义;毒血症、内毒素血症、菌血症、败血症、脓毒血症的含义6.医院感染:医院感染的特点、医院感染的流行病学特征与危险因素、医院感染的预防与控制(自主学习)第七章细菌感染的检测方法与防治原则目的要求:掌握细菌感染防治的主要原则、类毒素的定义;熟悉微生物感染的诊断方法。