国字的演变历史课件.doc

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:2

国字的演变过程及含义

“国”字在汉字中的历史可以追溯到三千多年前的商朝时期。

当时的“国”字是一个象形字,像一个城池的形状,代表着国家的概念。

随着时间的推移,“国”字的含义也在不断地变化和发展。

在中国古代,“国”字的含义主要是指国家、朝廷、城池等实体。

在《论语》中,孔子曾经说过:“家贫,人知忧矣,国贫,人知耻矣。

”这句话的意思是,家庭贫困,人们会为此感到忧虑,国家贫困,人们会为此感到羞耻。

这句话反映了中国古代社会中“国”字的重要性。

到了明清时期,“国”字的含义进一步扩展,开始指代整个国家。

在《红楼梦》中,曹雪芹曾经说过:“千里江山都是国家的风光。

”这句话的意思是,国家的风光千里万里,处处都是美景。

在现代汉语中,“国”字的含义更加丰富和复杂。

它不仅仅指代国家,还包括了国家的政治、经济、文化等方面。

例如,“爱国主义”这个词中的“国”字,就代表了对祖国的热爱和忠诚。

此外,“国”字在现代还常常被用来表示一种宏伟、宏大的意境,例如“大国崛起”、“祖国母亲”等词汇。

总的来说,“国”字在汉字中的历史可以追溯到三千多年前的商朝时期,其含义随着时间的推移而不断演变和发展。

在现代汉语中,“国”字的含义更加丰富和复杂,代表了对祖国的热爱和忠诚,以及一种宏伟、宏大的意境。

课程类型:汉字文化课程教学对象:大学中文系学生教学目标:1. 了解“国”字的起源和演变过程。

2. 掌握“国”字在不同历史时期的字形特点及其含义。

3. 培养学生对汉字文化的研究兴趣,提高汉字文化素养。

教学重点:1. “国”字的起源和演变过程。

2. “国”字在不同历史时期的字形特点及其含义。

教学难点:1. “国”字演变过程中不同阶段字形之间的联系。

2. 理解“国”字演变背后的历史文化背景。

教学过程:一、导入1. 教师简要介绍“国”字的起源和演变,激发学生的兴趣。

2. 学生分享自己对“国”字的了解。

二、讲解“国”字的起源和演变1. “国”字的初文是“或”,也是“域”的古字。

2. “国”字的构形有土地(一)、有保卫城池土地的武力(戈)。

3. “囗”的四方都有一横,后来这四笔简化成一笔。

三、展示“国”字在不同历史时期的字形演变1. 甲骨文:展示甲骨文中的“国”字,讲解其字形特点及其含义。

2. 金文:展示金文中的“国”字,讲解其字形特点及其含义。

3. 小篆:展示小篆中的“国”字,讲解其字形特点及其含义。

四、分析“国”字演变背后的历史文化背景1. 商周时期,人们聚居的地方称作“邑”,《说文》中解释说:“邑,国也。

”2. 西周时期,人们要表示“国家”的意思,一般用“邦”字。

3. 铜鼎铭文中,“国”字的使用频率逐渐增加,表明“国”字的含义逐渐固定。

五、总结与拓展1. 总结“国”字的演变过程,强调字形演变与历史文化背景的关系。

2. 拓展:引导学生思考其他汉字的演变过程,培养对汉字文化的研究兴趣。

教学反思:1. 本节课通过讲解“国”字的演变过程,使学生了解了汉字文化的发展脉络。

2. 在讲解过程中,注重引导学生分析字形演变背后的历史文化背景,提高学生的文化素养。

3. 通过展示不同历史时期的字形,让学生直观地感受到汉字的演变过程,激发学生的学习兴趣。

国家的国字,怎么来,里面为什么是玉字?

国家的国字,怎么来,里面为什么是玉字?

作者:***

“国”字是个常用字,在现代汉语中主要表示“ 国家”、“祖国”等义。

它的形体古今变化很大。

甲骨文形体来看,左边是个“口”,表示一片土地“国土”,右

边是一个“戈”,意思使用“戈”这个武器来保卫这篇土地。

这个字其实就是我们今天讲的“或者”的“或”字。

可以看出在甲骨文中“或”字和“国”字时分不开的,它是一个会意字。

金文的形体,右边基本没变,仍是个“戈”字,而左边表示“国土”的“口”外边加了“国界”,仍是以“戈”卫“国”的意思。

到了周代,“或”字已被借用为无定代词,于是在“或”的基础上又加了意符“口”,成为“國”字。

小篆的“國”字就变成了外形(口)内声(或)的形声字“國”字了。

繁体的“國”字形体是从小篆形体演变过来的。

宋元时出现了我们今天通用的简化“国”,“ 囗”里从“玉”,表示我国地大物博,宝藏丰富。

明朝时简化“国”字已较为常见,以下是明末青花小盘盘底的残片有一个简体“国”字。

有人统计,“国”字的写法有42种之多。

太平天囯中,囯字里面是王,城中有王,代表国家。

1956年6月1日,中央颁行的简化字中,郭沫若先生将口内“王”字加一点“国”简化为“国”,既避开了帝王的封建思想,说明我国“玉”文化有着悠久历史,玉是珍宝,又是美好事物的象征,其意思是让我们爱护宝物一样珍爱自己的国家,但口玉国并非郭沫若首创,民国时期青花瓷盘,正面图案中亦有简体“国”字。

“囯”里面再加一个点,成为“国”,既便于书写,又有“祖国美好如玉”的意思。

国字的故事

在中国,国字有着深厚的文化内涵和历史背景。

它不仅仅是一个简单的汉字,更是一个承载着中华民族精神、文化和历史的符号。

国字的起源可以追溯到古代的甲骨文和金文。

在这些文字中,“国”字通常是由“戈”和“口”两部分组成,寓意着用武器保卫国家和人民。

随着时间的推移,国字逐渐演变成了我们现在所熟悉的形状。

国字在古代文献中也有着广泛的应用。

例如,《诗经》中的“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”这句话,就表达了国家统一、领土完整的重要性。

而《周礼》中的“分封制”也体现了国家治理的一种方式,即通过分封诸侯来维护国家的统一和稳定。

在现代汉语中,国字通常表示国家、邦国等概念。

它不仅是一个地理概念,更是一个政治、文化和经济概念。

在国家层面,国字代表着国家的尊严和主权;在个人层面,国字代表着个人的身份和归属。

此外,国字还具有丰富的文化内涵。

在中国传统文化中,国字代表着忠诚、爱国、团结等价值观。

这些价值观在中国的历史长河中一直被传承和弘扬,成为了中华民族的精神支柱。

总之,国字是中国文化的重要组成部分,它承载着中华

民族的历史和文化记忆。

在今天这个全球化、多元化的时代,我们应该更加珍视和传承国字所代表的文化和精神价值,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

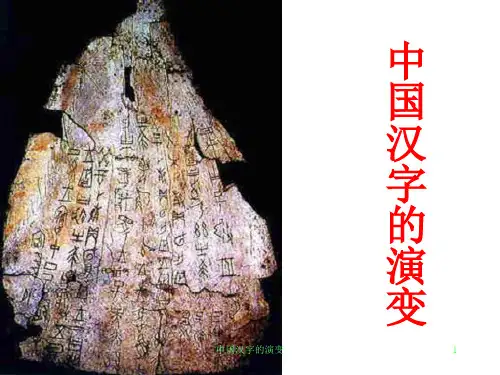

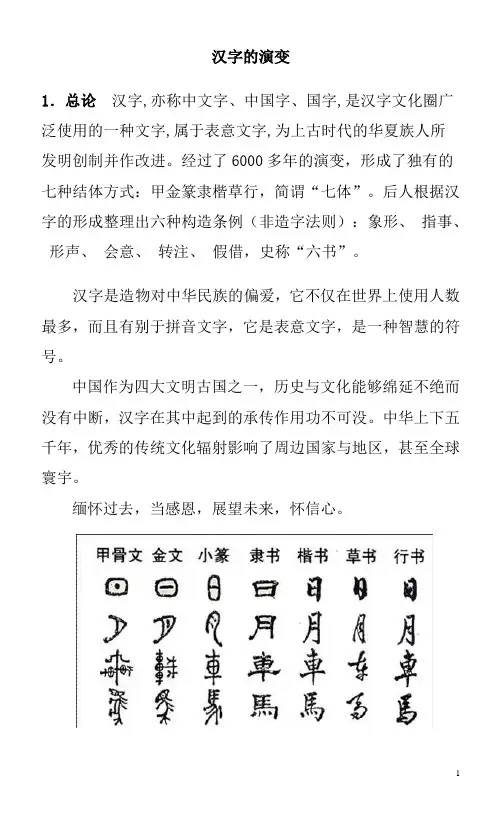

汉字的演变1.总论汉字,亦称中文字、中国字、国字,是汉字文化圈广泛使用的一种文字,属于表意文字,为上古时代的华夏族人所发明创制并作改进。

经过了6000多年的演变,形成了独有的七种结体方式:甲金篆隶楷草行,简谓“七体”。

后人根据汉字的形成整理出六种构造条例(非造字法则):象形、指事、形声、会意、转注、假借,史称“六书”。

汉字是造物对中华民族的偏爱,它不仅在世界上使用人数最多,而且有别于拼音文字,它是表意文字,是一种智慧的符号。

中国作为四大文明古国之一,历史与文化能够绵延不绝而没有中断,汉字在其中起到的承传作用功不可没。

中华上下五千年,优秀的传统文化辐射影响了周边国家与地区,甚至全球寰宇。

缅怀过去,当感恩,展望未来,怀信心。

语言的产生——口头交流语言和文字关系密切,在文字产生之前,人类为了交流的便捷,也许在劳动中喊出第一声号子,也许模仿大自然发出一个声音,也许无缘无故自然而然产生了口头交流的方式——语言。

上古无文字,结绳以记事结绳记事是文字发明前,人们所使用的一种记事方法,在《易.系辞下》中有记载,结绳即在一条绳子上打结,其意图是用来计数或者记录事件发生点,以便通过结绳数来提醒记忆,该方法在上古时期的中国、秘鲁、印地安皆有用过,在现代一些没有文字的民族中依然沿用。

传说仓颉造字——草创文字在文字没有产生之前,人类的学习和继承主要以口耳相传为主,由于语言在时间和空间上的局限性,急需要一种能用于书面使用的工具。

仓颉造字是中国古代汉族神话传说之一。

仓颉,称苍颉,复姓侯刚,号史皇氏,轩辕黄帝史官,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,他根据野兽的脚印研究出了汉字,为中华民族的繁衍和昌盛作出了不朽的功绩。

但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说,不过他可能是汉字的整理者,被后人尊为"造字圣人"。

原始文字——旦(刻划符号,中国文字的雏形)原始文字是华夏民族智慧的结晶,是老祖宗们从原始的描摹事物的记录方式的一种传承,是世界上最早的文字,也是最形象、演变至今保存最完好的一种汉字字体。

国的甲骨文的演变过程嘿,咱今儿就来讲讲这“国”字的甲骨文演变过程呀!你说这“国”字,那可是老有故事啦!咱先瞅瞅甲骨文里的“国”字,那模样就像一个人拿着武器保卫着一块地方。

你想想看,这不就跟咱老祖宗那时候保护自己的家园一个样嘛!那时候啊,人们得时刻提防着外敌入侵,得守住自己的一亩三分地儿。

随着时间慢慢推移,这“国”字也发生了变化呢。

它变得越来越规整,越来越有范儿。

就好像一个小孩子慢慢长大,变得成熟稳重了。

到了金文的时候呀,“国”字又有了新模样。

它好像变得更加强壮有力了,就像是国家的力量在不断增强。

这就好比咱中国,从古至今,经历了多少风风雨雨,可一直都稳稳地屹立在那儿。

再后来到了篆书、隶书、楷书,“国”字的形态虽然一直在变,但它所代表的意义却始终如一。

那就是咱大家共同的家园,是我们要守护的地方。

你说这“国”字的演变,不就跟咱国家的发展似的嘛!从一开始的简单朴素,到后来的丰富多彩。

这不就跟咱的生活一样嘛,越来越好了呀!你看现在,咱们的国家多强大呀!科技发达,经济繁荣,人民生活幸福。

这可都是咱一代代人努力奋斗的结果呀!想想古代的时候,那些英雄豪杰们为了保卫国家,不惜牺牲自己的生命。

他们多了不起呀!而我们现在,虽然不用拿刀拿枪去打仗,但也得为国家的发展贡献自己的力量呀!咱每个人都做好自己该做的事,努力工作,好好学习,这也是在为国家添砖加瓦呢!这“国”字的演变过程,不就是一部浓缩的历史嘛!它见证了咱国家的兴衰荣辱,也见证了咱中华民族的坚韧不拔。

咱得好好珍惜现在的生活,好好爱护咱们的国家。

因为这是咱们的根,是咱们永远的家呀!你说是不是呢?。

“國”字及其相關字字義演變淺析作者:彭颖菁来源:《速读·中旬》2015年第12期摘要:漢字的形態和意義與其所代表的文化內涵極其密切,以“國”字為例,其與一些相關字如“或”、“邦”、“家”的字義關聯及其演變,正反映了“國”字與遠古時代私有觀念的增強、奴隸社會分封制度的演變、封建社會家國意識的變遷等等有著密切的聯繫。

本文試圖從以上角度探討“國”字的發展演變,旨在說明漢字源流及發展考察在文字學學習中的重要作用。

关键词:同源異形;分封制度;國家觀念在近現代漢語中,“國”字往往意味著一種主權完整的政體形式,帶有莊嚴肅穆的政治意味。

然而卻少有人知在大一統封建國家建立以前的分封社會,“國”字所表達的內涵卻僅指諸侯國的封地;追溯到更加久遠的奴隸社會,“國”字還與家天下的形成及私有觀念的萌發有著密切的關係。

漢字的歷史發展源遠流長而又頗富意味,本文試以“國”字及其部分相關字字義演變淺析,梳理其發展歷程。

“國”與“或”:同源異形,意義分化無論是《甲骨文字典》、《金文編》還是《戰國古文字典》,其中所列“國”字,都清晰明確地指向了其本字:“或”。

在早期甲骨文中,“國”與“或”字字形幾乎是完全相同的,可見圖一《<甲骨文字典>收錄“國”字與“或”字對比》(實際上“或”與“國”二字的甲骨文是可以通用的,本對比圖只是顯示《甲骨文字典》對其收錄編排的差異)。

<E:\123456\速读·中旬201512\速读排版12中打包定稿\Image\QQ截图20151020164410.png>圖一《甲骨文字典》收錄“國”字與“或”字對比《甲骨文字典》中稱:“古國、或一字。

”又云:“或,從戈從<E:\123456\速读·中旬201512\速读排版12中打包定稿\Image\image7.jpeg>。

<E:\123456\速读·中旬201512\速读排版12中打包定稿\Image\image7.jpeg>本應作<E:\123456\速读·中旬201512\速读排版12中打包定稿\Image\image8.jpeg>。

国字的演变历史哎呀,说起"国"字的演变历史,那可真是一个超级有趣的故事!这个字就像是一个会变魔术的小精灵,从甲骨文一直玩到现在,经历了好多次华丽的变身呢!要是能坐时光机回到商朝,你就能看到甲骨文里的"国"字长得可有意思啦!它画的是一个方方正正的城墙,里面还有一个尖尖的武器,看起来就像是在说:"这是我们的地盘,有城墙保护,还有武器防身呢!"到了金文时期,这个字变得更加威风了!城墙画得更加精细,里面不光有武器,还加上了土地的符号。

就好像在说:"瞧瞧,这是我们的疆土,我们的国家,多气派啊!"小篆时期的"国"字开始变得有模有样了,虽然还是能看出城墙的形状,但笔画开始变得圆润优美,就像是穿上了一件漂亮的礼服。

那个时候的人们写这个字,一定觉得特别自豪吧!隶书来了以后,"国"字可就来了个大变身!方方正正的城墙不见了,变成了我们现在比较熟悉的样子。

这就像是从古装剧换成了现代剧,整个字的感觉都不一样了!楷书时期,"国"字终于穿上了它最正式的衣服。

上面一个"囗",像是城池的样子,里面一个"玉"字,代表着宝贵的疆土。

这样的写法一直保留到现在,是不是觉得特别有意思?有趣的是,"国"字还有个孪生兄弟叫"國",这是繁体字版本。

它比简体字看起来更复杂一些,里面的"或"字代表着城邦和疆域,外面加上城墙,表示的意思是一样的。

你们发现没有,从甲骨文到现在,"国"字始终保持着一个核心意思:就是表示有界限的疆域。

就像是一个装满宝贝的盒子,外面有城墙保护,里面是珍贵的土地和人民。

现代汉字中的"国"字写起来可方便多了!再也不用像甲骨文那样画城墙和武器,几个简单的笔画就能表达这么丰富的含义,这就是汉字的魅力啊!每次写这个字的时候,我就会想象几千年来无数人写下这个字时的心情。

国字的演化过程咱中国人的“国”字啊,那可是有着超级丰富和有趣的演化过程呢!一开始啊,在古老的甲骨文里,“国”字就像一个人拿着武器保卫着一块地方,就好像是在守护着自己的家园。

你想想看,这不就跟咱老祖宗为了保卫自己的部落、自己的土地,拿着家伙事儿跟敌人拼命一样嘛!到了金文的时候呢,“国”字又有了一些变化,看起来更规整了。

就好像随着时间的推移,咱国家的制度啊、管理啊也都越来越完善了。

再后来到了篆书、隶书,“国”字的样子又变了一些,但那种守护、保卫的意味还是在里面呢。

这就像是咱国家的历史,虽然经历了风风雨雨,但是那种骨子里对国家的热爱和守护从来都没有变过呀。

慢慢地,到了现在咱们用的简体字“国”,虽然样子简洁了很多,但它所包含的意义可一点都不简单。

这就好比咱现在的生活,看起来简单平凡,但其实背后有着无数人的努力和付出。

你说这“国”字是不是很神奇啊?它就像一个时间的见证者,见证了咱们国家从远古走到现在的每一步。

从最初的简单守护,到后来的不断发展和完善,再到现在的繁荣昌盛。

咱们的国家就像这个“国”字一样,经历了无数的变革和挑战,但始终都有着一种强大的生命力。

这生命力来自哪里呢?来自我们每一个中国人对国家的热爱和奉献啊!就好像一个大家庭一样,每个人都在为这个家努力着,让它变得更好更温暖。

而“国”字就是这个大家庭的象征,它承载着我们所有的希望和梦想。

咱们得好好珍惜这个字所代表的一切呀,要努力让我们的国家变得更强大,更美好。

想想看,如果我们每个人都能为国家出一份力,那咱们的国家得有多厉害呀!所以啊,我们要好好了解“国”字的演化过程,从中感受我们国家的历史和文化。

这可不是一件小事儿,这是我们每一个中国人都应该知道和骄傲的事情呢!让我们一起为我们的“国”字,为我们的国家加油吧!。

国字甲骨文解释

国字甲骨文是指中国古代商代(约公元前1600年至公元前1046年)时期所刻划在龟甲和兽骨上的文字。

这些文字形状奇异,笔画粗犷,是研究古代汉字演变过程的重要资料。

具体来说,国字甲骨文的解释可以分为两个方面:一是从字形上解释,二是从含义上解释。

从字形上看,国字甲骨文的字形多取自自然界中的动植物或器物等,以象形、指事为主,常用的字形有“口”、“目”、“日”、“木”、“水”等。

在字形的基础上,还常常加上一些符号、标记、纹路等,增强其表现力。

从含义上看,国字甲骨文多数是单音节词,表示事物的名称或动作的名称,例如“人”、“马”、“走”、“飞”等。

这些词语与现代汉语的发展有着密切联系,是汉字演变过程中必须掌握的重要环节。

|趣读|说说“国”字“国”字的出镜率很高,是我们日常接触较多的汉字之一。

“国”字的演变历史如下:最早,甲骨文的“国”字从戈从囗。

戈是当时的主要武器,囗表示土地。

二者结合表示以武力保卫自己的土地。

金文演变为“或”形,还是会意字,左边是有点的圆圈下面加一横,仍象征疆域领土,右边还是戈表示武器。

篆文为了与“或(huò)”相区别,在外部增加了“囗”。

隶变后楷书为“國”,简化后为“国”。

史上“国”字不仅使用频率高,而且不同的写法也很多,有人统计约有四十多种。

《异体字字典》(台湾)中列出“國”的异体字就有32个:下面说说其中最有代表性的几个“国”字。

最古老的“国”字是甲骨文的“或”,读音为yù,本义为邦国,后又作“域”。

用例见于西周何尊铭文:“余其宅兹中或”。

最简单的“国”字当属“囗”。

《康熙字典》称“盖仓颉所制也”。

“囗”的本义为“围(圍)”。

后作为“國”的俗字而使用,但范围有限,用例见于《商君书弱民篇》:“民弱囗强,囗强民弱。

有道之囗,务在弱民”。

最霸气的“国”字是“圀”。

最早见于(汉)崔骃《樽铭》:“献酬交错,万圀咸欢”。

《正字通》记述:“唐武后时,有言國中或者,惑也,请以武镇之。

又言武在囗中,与困何异,复改为圀。

”是说有人向武则天建言,说“國”字当中是个“或”,有“惑”之义,认为不吉利,应改“或”为“武”,即以“”代“國”。

但又有人说武在囗中被困,与囚无异。

于是就把“國”改成了“圀”,取意天下一统,八方朝拜。

唐证圣元年(695年)建造天枢(寓意“天下中枢”,由四夷酋长筹资百万亿建于神都即今河南洛阳)。

建成后,武则天题写“大周万圀颂德天枢”。

但不久唐玄宗即位后,于开元二年(714年)下令销毁了天枢。

因为武则天曾造过不少字,以致有人误以为“圀”字也是武则天所造。

最自负的“国”字是“囯”。

据《字源》记载,始见于北齐宋敬业造像。

但也有资料称最早见于《汉刘向列女传》。

是宋元以来小说戏曲刻本中常见的俗字。

国字的故事摘要:一、汉字的起源与发展1.甲骨文2.金文3.小篆4.隶书5.楷书、行书、草书二、汉字的结构与特点1.象形字2.指事字3.会意字4.形声字5.假借字三、汉字的传承与创新1.传统书法艺术2.现代汉字设计3.汉字在国际间的传播与影响四、汉字在现代社会的应用与挑战1.汉字输入与输出2.汉字教学与研究3.汉字的数字化与信息化4.汉字的规范化与标准化正文:汉字是中华文明的瑰宝,承载着悠久的历史和文化。

它起源于新石器时代晚期的甲骨文,历经数千年的演变,形成了丰富多彩的字体。

本文将从汉字的起源、结构、传承、创新以及现代应用等方面进行探讨。

一、汉字的起源与发展1.甲骨文:距今约3400年前,我国最早的成熟文字体系,主要用于铭刻在龟甲、兽骨上,用于记录国家政事、宗教仪式等内容。

2.金文:商周时期,青铜器上的铭文,继承了甲骨文的特点,书法风格更为庄重、优美。

3.小篆:秦朝统一六国后,秦始皇推行“书同文、车同轨”的政策,小篆成为全国通行的文字。

4.隶书:汉朝时期,民间简牍流行,逐渐形成隶书,字体简化、规范,为楷书的诞生奠定基础。

5.楷书、行书、草书:楷书规整秀丽,行书流畅自然,草书狂放不羁,三种字体各具特色,丰富了汉字的艺术表现力。

二、汉字的结构与特点1.象形字:汉字中最具图画性质的字,如“日、月、山、水”等,形象生动。

2.指事字:用象征性符号表示字义,如“上、下、刃、爻”等。

3.会意字:由两个或多个字组合而成,表达某种意义,如“林、森、明、旦”等。

4.形声字:汉字中占比较高的一种结构,由声旁和意旁组成,如“江、河、诗、词”等。

5.假借字:借用已有的字形,表示新的含义,如“令、长、加、减”等。

三、汉字的传承与创新1.传统书法艺术:汉字的书写形式,包括楷、隶、行、草等,成为一种独特的艺术表现手法。

2.现代汉字设计:在现代设计领域,汉字的创新设计层出不穷,如平面设计、字体设计等,为汉字注入新的生命力。

3.汉字在国际间的传播与影响:汉字传播至日本、韩国、越南等国家,影响了这些国家的文字发展。

“国”字的演变

商周时期,人们聚居的地方称作邑,《说文》中解释说:“邑,国也。

”邑就是国。

西周时期,人们要表示“国家”的意思,一般用“邦”字。

铜鼎铭文中的“国”字写成“或”字。

后汉许慎于《说文解字》中曰:“或者,邦也,从口从戈,一以戈,一为守,其义尚不明。

盖口为国土意,若以兵器之戈而卫之,则其一为表示领土之境界意,一为有时如亘之有二线,亦犹表示田地境界之畺字。

”“或”字的“口”,指的是一个有栅栏围着的重要地方,从早期的“或”字看来,“口”的四方都有一横,这一横很可能是“止”字的简化,表示这重地是有人在四边把守着的。

后来这四笔,简化成一笔;而“或”字的“戈”便是古代的兵器,字意是用武器保卫人口、保卫土地。

后来,这个表示国家重地的“或”字,加了“土”旁,变成“域”字。

到周代晚期(亦有秦汉以后之说)在“或”的外面加了个“囗”,繁体字为“國”。

“國”字的大“囗” 表示疆土地域的境界和范围,并表示国家周边应该有防,小“口”为国境线里的人口。

“戈”为古代的兵器:对外抵御侵略,对内维持治安。

所以,“戈”部署在国境线和人口之间。

“或”字下方的“一”表示土地,表明国家与土地、农业之密切关联。

《说文》说:“國,邦也;从囗从或”。

按照古人的理解,一个国家必须具备四个条件:一是人口,以小“口”代表;二是土地,以“-”代表;三是军队组织,以“戈”代表;四是范围,以大“囗”代表。

把这四个条件组合起来,便成了一个“國”字。

显然,此乃极富哲理的造字创意。

后汉时简化的“囯”,“囗”中从“王”,有“普天之下莫非王”之意,封建色彩很浓。

宋元时出现了我们今天通用的简化“国”,“囗”里从“玉”,表示我国地大物博,宝藏丰富。

武则天即位后曾以“囗”中加“武”及“囶”、“圀”取代“国”字。

还出现“囻”,以及“囗”中加“众”、加“戈”、加“土”、加“主”字等和三个“秦”代表“国”字等。

有人统计,“国”字的写法有42种之多。

以上各种“国”字的表意视觉功能与哲理意趣均较繁体字“國”所不及。

.精品.

1956年6月1日,中央颁行的简化字中,将“國”简化为“国”,说明我国“玉”文化有着悠久历史,玉是珍宝,又是美好事物的象征,其意思是让们爱护宝物一样珍爱自己的国家。