中西方文化的差异:“老外”最爱问中国人10大问题(图文)

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

中西礼仪差异

随着全球化的深入发展,跨文化交流变得越来越普遍。

然而,在不同文化之间进行交流并不总是容易的,因为每个文化都有自己独特的礼仪和社交惯例。

中西方文化之间的差异特别大,这意味着需要特别注意文化之间的差异,以避免引起误解或冒犯。

以下是中西方礼仪之间的一些差异:

1.问候

在中国,人们通常会使用问题“吃了吗?”来问候对方,这是表示关心和尊重。

而在西方,人们通常会直接问候对方,如“你好”或“你在干什么?”。

2.称呼

3.礼貌

在中国,人们通常会体现出极强的礼貌,如鞠躬或敬手。

而在西方,人们通常会使用温和有礼的语气来交流,但不太可能进行身体上的表示。

4.餐桌礼仪

在中国,餐桌礼仪非常重要。

人们会使用不同的菜肴放在特定的位置,并依照一定顺序食用。

人们通常会使用筷子,而不是刀叉。

而在西方,人们通常会使用刀叉进行吃饭,不过餐桌礼仪较为灵活,没有特定菜肴和顺序。

5.见面礼

在中国,人们通常会给予小礼物或红包,以表示尊重和感激。

而在西方,人们通常会使用花或葡萄酒等小礼物,虽然这种做法不是绝对必要的,但是也可以表达尊重和感激之情。

中西方文化差异1000字中西方文化差异是指中西方国家在思维方式、价值观、社会习俗等方面存在的差异。

以下是一些常见的中西方文化差异。

1. 礼仪和礼貌:在中西方文化中,对待他人的礼貌方式有所不同。

在中国,人们常常会以较为热情的方式招呼和问候他人,比如握手、鞠躬或者亲吻。

而在西方国家,人们更倾向于简单地打招呼,比如说“你好”或者用拥抱的方式表示问候。

2. 思维方式:中西方文化在思维方式上存在一定差异。

在中国,人们常常注重整体性思维,强调集体利益和社会秩序。

而在西方国家,人们更注重个人主义,强调个人权利和自由。

3. 时间观念:中西方文化在对待时间的态度上存在差异。

在中国,人们通常会对时间相对灵活,有时会出现迟到的情况。

而在西方国家,时间被视为宝贵资源,人们更注重准时和效率。

4. 家庭观念:中西方文化对待家庭的态度也有所不同。

在中国,家庭被视为最重要的社会单位,家人之间的亲情和责任感较强。

而在西方国家,个人的独立和自由更被强调,家庭关系相对较为松散。

5. 饮食文化:中西方饮食文化也存在差异。

在中国,人们习惯用筷子进食,重视餐桌礼仪,尤其注重食物的味道和色香味俱全。

而在西方国家,人们通常用刀叉进食,注重食物的营养价值和健康。

6. 教育观念:中西方对待教育的态度也有所不同。

在中国,教育被视为孩子成长的重要部分,家长通常会给予孩子较高的期望和压力。

而在西方国家,人们更注重培养孩子的创造力和独立思考能力。

7. 宗教信仰:中西方在宗教信仰上存在差异。

在中国,佛教、道教和儒家思想对于文化和社会有着深远的影响。

而在西方国家,基督教是主要的宗教信仰,但也存在众多不同的宗教信仰和无神论。

8. 社交方式:中西方社交方式上也存在差异。

在中国,社交通常会以饭局或茶会的方式进行,人们会互相交换名片以保持联系。

而在西方国家,社交更注重个人之间的交流和互动,比如聚会、晚宴等。

总的来说,中西方文化差异体现在各个方面,不同的文化背景和价值观导致人们在行为习惯、思维方式和社会规范等方面有所差异。

中西方文化的差异:“老外”最爱问中国人10大问题(图文)不同民族、不同宗教的人们遵守着不同的礼仪和生活习惯。

手机APP软件开发外包.宝通动感科技..有着5000年历史的中华文明源远流长,承载着中华民族千年来的文化血脉和思想精华。

随着中国对外开放的步伐日益加快,国际交流日益增多。

在这种情况下,中西方文化的差异和生活习惯的差距越发显露。

在这个全球化的世界,国际交流、跨文化对话越来越多,也越来越重要,因此,我们怎么理解文化之间的差异,不但是一个学术问题,也是一个有实际意义的问题。

自从中国和欧洲开始有接触,至少从16世纪末以来,双方都存在着中西文化的“异质论”。

很多欧洲人认为,欧洲文化和中国文化根本不一样。

本文总结了老外爱问中国人的十大问题。

老外爱问中国人的10大问题:你有“关系”吗1.哪个是姓,哪个是名?对我们中国人而言,姓在前名在后,很符合逻辑。

而西方人则不然,要先说名字,然后再说姓。

所以外国人见了中国人的名字,不知所以然,往往要问:那个是姓,那个是名?回答当然是:我的前面的名字是姓,后面的名字是名字。

别看这么简单,用英语说就罗嗦了,老外总是弄混。

所以现在好多中国人出国后自报家名时干脆把姓名颠倒。

2.你不高兴吗?记得那次去法国,在戴高乐机场有法国朋友来接,张牙舞爪,连亲带吻,夸张的动作好像几辈子没见面。

同时来接机的还有在巴黎的中国同学,老乡遇老乡,虽然是两眼泪汪汪,但仅仅是握握手而已,脸上却平静如水。

这令老外大为不解:难道你们不高兴吗?怎么跟外国人解释呢?中国人说“有朋自远方来不亦乐乎”,主要指心情的愉悦,而不是嘻嘻哈哈的外在表现。

当然,凡事总有个例外。

我的一位中国朋友爱说爱笑,表情发达,虽然也是黑眼睛、黑头发和黄皮肤,但是总是有洋人打听她是美国还是拉美哪个国家的人?3.你最惊讶的事情是什么?到了西方,刚结识的外国同事、朋友或老师最喜欢问的一个问题就是:“你到了我们国家,最令你震惊和奇怪的事情是什么?”如果我们要以诚实的态度去回答这个问题的话,那答案应该是:这里的一切和我的想象差不多。

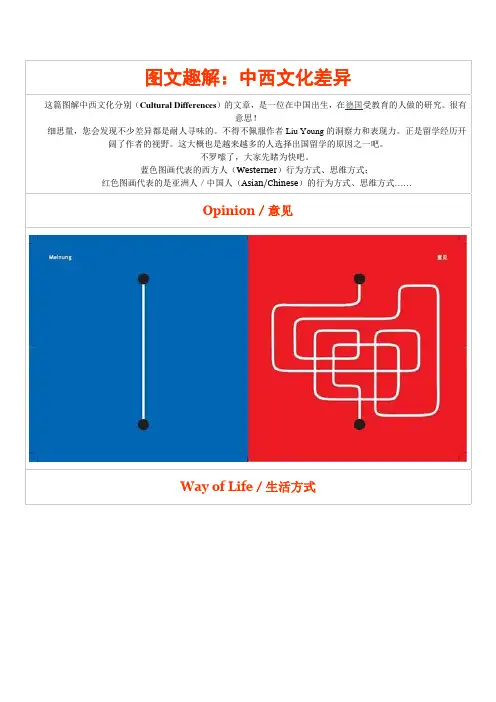

图文趣解:中西文化差异

这篇图解中西文化分别(Cultural Differences)的文章,是一位在中国出生,在德国受教育的人做的研究。

很有

意思!

细思量,您会发现不少差异都是耐人寻味的。

不得不佩服作者Liu Young的洞察力和表现力。

正是留学经历开阔了作者的视野。

这大概也是越来越多的人选择出国留学的原因之一吧。

不罗嗦了,大家先睹为快吧。

蓝色图画代表的西方人(Westerner)行为方式、思维方式;

红色图画代表的是亚洲人/中国人(Asian/Chinese)的行为方式、思维方式……

Opinion/意见

Way of Life/生活方式

Punctuality/准时

Contacts/人际关系

Anger/对待愤怒

Queue when Waiting/排队

Sundays on the Road/周日的街景

Party/聚会

In the restaurant/在餐厅

Traveling/旅游

Handling of Problems/处理问题

Three meals a day/三餐

Transportation/交通工具

Elderly in day to day life/老人的日常生活

Moods and Weather/心情与天气

The Boss/领导

What's Trendy/时尚

The child/孩子。

10图一目了然的告诉你中西方丈化左并2016-05-31 15:50:49 中 6J 丈化乔于阅读(13216)评论(3)声朗:本丈由入菽枚祿公久平台的作者坝为,樂捜狐官方腋号片,观点仪代裹作寿本人.不代裹捜他立场。

举狹下面这些篮色和红色的海报来勺于很计师柳呈现中国(红丿与其他西方国家「蓝丿之间关键性的丈化差异的一纽插西作品。

这些海报圾其新准地概杨出中西方的丈化差异并且冇助于人们理鮮这些差异。

对灣惶怒的不冏方式设计师柳堆.中国与德国分别生活了13年,这样的人生经历促使祂更加关注.不同的行为背后的虑因旻什么.这可能是肚个人去了解乱的生活环境的方出。

心fi与天代乜把这些不同的现象用图込荷化,希望这样能使得人们灵关注于这些现象背后的东西,煞后能够对其他丈化灵加包家。

交通方式在西方,人们更愿总选择貓勺习车而不是寻车出行,因为骑自行车灵环保并且右利于身体健康。

但旻中国,很多人早己丢掉了他们的勺行车选择驾车出行。

20年祈的中国几乎列处都是勺行车,所冇的城市主干道畫郝设有旬行车专用车道,而私家车心当对是非常罕見的。

今天,无论是柱还是中国其他的主要城市,道路上都瘪满了龟速行胶的私家车,寓孜员们锤击舟方向盘按响刖叽桃绅舟彼此的怒%。

只冇呆大胆和疯性的人才会选择农这挥的道路上貓勺行车。

锻音和餐馆中国人專吹A吃饭的对候不浙地丸步交克并且在中国的餐馆吃饭令非常少闱。

心中国,这彖餐馆里越吵,这家餐馆就越好。

如采你不介总这科喧闱,嵌行的时候在大堂里和一年中国人在一起吃饭杆会是一次非常棒的体捡。

如采你灵專吹安徐的平和像妓光晚餐那挥浪漫的环境,那就开个包间吧。

檸队衬经人们党得排队是那些弱者才会做的爭侪,推推操操才是常识。

这句话听起来冇些剌耳,但是步你心级行.火车北.商处的收银台或者其他的会排队的地方,你就会发现这句话说的事卖。

不过妇今中国是在畏慢变好的,你可以A很多公交丸台看到人们有序排队上车,但是仍恕有其他地方.如果你想要得到服务,就只能加人風周。

中西方文化的差别中国文化体现出群体性的文化特征,这种群体性的文化特征是不允许把个人价值凌驾于群体利益之上的。

西方文化体现出个体文化特征,这种个体性文化特征崇尚个人价值凌驾于群体利益之上。

我国的群体性文化,非常重视家庭亲友关系;而在西方国家,崇尚独立自主自强自立。

中国人重视传统的君臣,父子,论资排辈,等级森严,而在英美国家,长辈与晚辈间地位平等,不计较老少界限,多以朋友相处。

中国人的传统观念历来崇尚“四世同堂”“合家团圆”;而在英美国家,18岁的子女仍住在家里依靠父母生活是不可思议的事情,他们必须依靠自己的双手去独立生活。

同样,年龄大的父母即使失去了生活自理能力,一般也不会拖累子女,他们往往要住进老人院,由社会关照。

文化的不同带来价值观念也不相同。

如old一词,中国人历来就有“尊老敬老”的传统。

“老”在中文里表达尊敬的概念,如老祖宗,老爷爷,老先生等。

“老张”,“老王”,透着尊敬和亲热,“张老”“王老”更是尊崇有加(如我老石不是老师哦)。

中国人往往以年龄大为荣。

和别人谈话时,年龄越大,资格越老,也就越会得到别人的尊敬。

“姜还是老的辣”。

在我们看来,长者不仅是智慧的化身,也是威望的象征。

然而,西方国家极少有人愿意倚老卖老而自称”old”。

在他们看来,“old”是“不中用”的代名词,是和“不合潮流”“老而无用”的含义连在一起的。

英美人不喜欢别人说自己老,更不会倚老卖老。

在西方文化中,他们把年龄作为个人极为重要的隐私看待。

尤其是女士,更忌讳别人问自己的年龄。

即使愿意谈论自己的年龄,也要别人猜测其年龄,而此时,他们的真正目的的期望别人恭维他们看上去比实际年龄小,是多么年轻。

又如,英美人忌讳莫深的fat一词,见人说fat会令人沮丧不快而且反感。

说到fatmeat(肥肉)多半会被认为是毫无价值的该扔掉的废物。

而中国人见了小孩子说“胖嘟嘟”“胖乎乎”,表示对孩子的喜爱,对成年男子说fat有“发福”之义,对成年女子讲fat有“丰满”之义,都有赞美恭维之意。

东西方文化差异主要差异及解决方式1.价值观差异:东方文化强调集体利益、家庭和社会的稳定,个人主义较弱,而西方文化则注重个人权利和自由。

解决方式可以是相互理解、尊重差异并找到平衡点。

例如,强调家庭观念的东方人可以学习尊重他人的个人空间和权利,而西方人可以尝试更多关注集体利益和社会和谐。

2.通信方式差异:东方文化中,直接表达自己的情感可能被视为不礼貌或让人尴尬,所以往往更加注重非言语形式的沟通,而西方文化则更加注重直接、坦率地表达自己的意见。

解决方式可以是双方灵活调整沟通方式,理解并接纳对方的表达方式。

东方人可以适应西方人的直接沟通方式,而西方人可以通过倾听和观察非言语信号来更好地理解东方人的意图。

3.社交礼仪差异:东方文化中注重尊敬和遵守长辈和权威人士的规则和礼仪,而西方文化则更加强调平等和个人尊重。

解决方式可以是学习相互理解,尊重对方的习俗和礼仪。

例如,东方人可以适当尊重西方人的个人空间和权利,而西方人可以尊重东方人的长辈和权威人士,并遵守一些基本礼仪规则。

4.教育理念差异:东方文化中,教育注重纪律、刻苦和传统知识的学习,而西方文化注重个体发展、创造力和实践能力的培养。

解决方式可以是学习双方的优点,结合两种教育理念,培养综合能力和全面发展。

东方人可以鼓励创造力和实践能力,西方人可以尊重和借鉴传统知识和价值观。

5.思维方式差异:东方文化倾向于综合思考、间接推理和含蓄表达,而西方文化注重逻辑、直接推理和清晰表达。

解决方式可以是双方学习思维方式的差异,理解对方的思考习惯并进行有效的沟通。

东方人可以适应西方人的逻辑思维,西方人可以学习东方人的综合思考和含蓄表达的方式。

总的来说,解决东西方文化差异的关键是相互理解、尊重和接纳。

通过学习和借鉴对方的优点,并且在沟通和交流中保持开放的态度,双方可以消除文化差异带来的隔阂,建立良好的合作关系。

1. 回答提问中国人对别人的问话,总是以肯定或否定对方的话来确定用 或者不对”。

如:我想你不到20岁,对吗?” 是的,我不到20岁。

(不,我已经30岁了。

或者“ Nd 如:Yes I am.(“ No I am not. ”) 2. 亲属称谓英语的亲属以家庭为中心,一代人为一个称谓板块,只区别男性、 女性,却忽视配偶双方因性别不同而出现的称谓差异。

显得男女平等。

如:英文 “grandparentq grandfather , grandmother ” ,而中文 祖辈、再如,父母同辈中的称谓:英文 “uncle ffl “aunt,”而中文 伯伯、还有,英文中的表示下辈的 “nephew 和niece 是不分侄甥的,表示同辈的“cousin 不分堂表、性别。

1对”英语中,对别人的问话, 总是依据事实结果的肯定或否定用“ Yes”“Yo u're n ot a stude n ” are you? ”3.考虑问题的主体中国人喜欢以对方为中心,考虑对方的情感。

比如:你想买什么?您想借什么书?而英语中,往往从自身的角度出发。

如:Can I help you?What can I do for you?4.问候用语中国人打招呼,一般都以对方处境或动向为思维出发点。

如:您去哪里?您是上班还是下班?而西方人往往认为这些纯属个人私事,不能随便问。

所以他们见面打招呼总是说:Hi/Hello!Good mor nin g/afterno on /eve nin g/night!How are you?It's a lovely day,isn't it?5.面对恭维中国人的传统美德是谦虚谨慎,对别人的恭维和夸奖应是推辞。

如:2您的英语讲得真好。

”哪里,哪里,一点也不行。

” 菜做得很好吃。

” 过奖,过奖,做得不好,请原谅。

”西方人从来不过分谦虚,对恭维一般表示谢意,表现出一种自强自信的信念。

中西文化差异导致的九大“误会”你和老外闹过笑话或者误会吗?中西文化差异会造成双方对某些事情的态度和做法的不同。

了解到双方文化的差异,才能更好地避免这些使人尴尬的误会。

赞美西方人乐于赞美别人,同时也乐于接受别人的赞美。

而中国人为了显示谦恭,常常会“拒绝”他人的赞美。

这种“拒绝”会让老外觉得莫明其妙,好像你不领他的情似的。

还有,中国人出于礼貌,或者想跟人套近乎,总是愿意说些关心人的话。

为了献殷勤,我们常喜欢对客人说:“应该很累吧?好好休息一下。

”然而,普通的问候之语却有可能让西方人误解为你对他的身体状况表示担忧。

他们很喜欢别人夸他们年轻、强壮,如果你质疑他们的身体健康,他们甚至会发怒的。

致谢中国人认为对家里人或者好朋友的帮助是彼此根本不必说谢谢的,说了反而显得关系生分。

而老外对家人或者朋友的帮忙都习惯说谢谢,他们期待听到“谢谢”或者“请”之类的礼貌用语。

所以,和老外相处,千万不要吝啬“谢谢”两个字。

“谢”少了只会让老外觉得你羞涩且不懂礼貌。

出游中国人结伴出游的时候,如果买什么东西,花钱的那个人一般都会先统计有几个人,然后按照人头购买东西,即便有人之前客气地说不要,中国人还是会给他买上一份。

然而和老外结伴出游,如果你客气地推说不需要某样东西,那么对方真的就不会给你买。

他们觉得不给你买是尊重你的决定。

所以,想要什么东西,就直接说出来吧,事后真诚地说声谢谢才是他们眼中的礼貌做法。

称呼当外国人听到中国人称呼他们为“老外”的时候,他们心里是不高兴的,因为他们觉得自己并不老,且很健康。

而中国人有时管外国小孩也叫“老外”,有时其实是对某个人的尊称,比如老张、老王。

鼓掌当众发言的时候,如果别人给自己鼓掌,为了表达谢意,中国人通常都会暂停发言,而后随着听众一起鼓掌。

可是老外就不理解为何要自己给自己鼓掌。

自己给自己鼓掌,多不谦虚啊。

所以,以后老外在场,发言的人不妨用鞠躬或者挥手代替鼓掌。

当然,微笑站立也是一种选择。

眼神许多中国人在和别人说话,或者当众发言的时候,羞于和听众进行眼神的交流。

中西方文化的差异1、“本”“末”之别的产生原由在西方国家或受西方文化影响的国家的人的观念和已经儒化的中国人的观念是有极大的差异的,这种差异的产生主要是由于是地理背景,经济背景和文化背景的不同造成的.中国是大陆国家,古代中国人认为,他们的国家就是世界,汉语中有两个词语可以译成“世界”.一个是“天下”,另一个是“四海之内”.海洋国家的人,如希腊人、英国人经常和四海之外的人进行商务贸易,他们无法理解“四海之内”就是“世界”.从孔子的时代到上世纪末,中国思想家没有一个有过到公海冒险的经历.哥伦布和麦哲伦的行动是中国人难以想象的.古代中国和希腊的哲学家不仅生活于不同的地理条件,也生活于不同的经济条件.由于中国是大陆国家,中华民族只有以农业为主.甚至今天中国人口中从事农业的估计占有百分之七十到八十,在农业国,土地是财富的根本基础.所以贯串在中国历史中,社会、经济的思想和政策的中心总是围绕着土地的利用和分配.农业一直被看成是中国的立国之“本”.中国社会的经济思想中,有他们所谓的“本”“末”之别.“本”指农业,“末”指商业.区别未来的理由是,农业关系到生产,而商业的关系到交换.从事农业和从事商业的人生活和行为古代有很大的差别:农民朴实所以容易使唤.他们孩子似地天真,所以不自私.他们的财物很复杂,很难搬动,所以一旦国家有难,他们不弃家而逃.而商的心肠坏,所以不听话.他们诡计多,所以很自私,他们财产很简单,容易转运,所以一旦国家有难,他们总是逃往国外.农民只有靠土地为生,土地是不能移动的,他们只有生活在他祖祖辈辈生活的地方,那也是他的子子孙孙继续生活的地方.这就是说,由于经济的原因,一家几代人都要生活在一起,这样就发展起来了中国的家族制度,它无疑是世界上最复杂的,组织得很好的制度之一.儒家学说大部分是论证这种社会制度的合理性.由于这种社会制度是一定的经济条件的产物,而这些条件又是其他环境的产物,所以对于中华民族来说,这种制度及其理论说明都是很自然的.因此,儒家学说自然而然地成为正统哲学.这种局面一直保持到现代欧美的工业化侵入,改变了中国生活的经济基础为止.希腊人生活在海洋国家,靠商业维持其繁荣.商人都是城里人,他们的社会组织形式,不是以家族共同利益为基础,而是以城市共同利益为基础,因而希腊人就围绕着城市而组织社会,在一个城市里,社会组织不是独裁的,因为在同一个市民阶级之内,没有任何道德上的理由认为某个人应当比别人重要,或高于别人,权力上的平等是这个城邦能够生存下去的前提.民主就这样诞生了.但在一个家庭里,社会组织就是独裁,分等级的,因为在一家之内,父的权威天然地高于子的权威.2、工业革命为什么没有在中国发生中国人过去农,这个事实可以解释为什么样中国没有发生工业革命.农不起商,看不起手工业者.他们赞美自然,顺其自然,谴责人为,处于纯朴天真之中很容易满足.他们不想变化,也无从想象变化.中国曾经有不少著名的创造发明不是受到鼓励,而是受到阻挠的.海洋国家的商人,情况就是另一个样子,他们有较多的机会见到不同民族的人,风俗不同,语言也不同,他们惯于变化,不怕新奇.相反,为了畅销其货物,他们必须鼓励制造货物的工艺创新.在西方,工业革命的最初发动在英国,也是一个靠商业维持繁荣的国家,这不是偶然的.3、儒家思想贯输下的中国人的心态儒家思想认为:君子应“守其节,立其身,正其名.(即格物、至知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下)”这种思想在知识分子中很有市场,而且这变成衡量一个人是否象知识分子(有修养)的标志.虚心做人,不狂望,不自大是知识分子修养高低的标志.有一位中山大学的黄教授在美国南部佛罗尼达做访问学者,并为佛州州立大学的学生开设一门“中国文化”课程,他谈及他所遇到的一件事.他在佛罗尼达本是一年,他所开设的“中国文化”这门课很受学生欢迎,佛州有意想再留他一年开设此课.但最终是否开设还有待于系里全体教师和学生投票表决.系里教务秘书给全体老师发了一张,也给黄教授一张.黄教授有意想留下,但对这张票他不知如何处置.按中国人的惯例,要给自己投一票显得太不谨虚,其他人票都交上了,他还不知道如何处理这一问题,所以他去找教务秘书,看他有什么高见,这位教务秘书感到很惊讶,并对他说:“连你自己都对自己没有信心,让别人怎么看待你呢?你既然想留下,为什么不投自己一票呢?”——在中国知识分子看来投自己一票不是“君子所为”.有一位华人在美国当教授,他的美国学生给他提交的一篇学期论文,发现论文不仅风格清新,而且创意独特,令人不能相信是一位大学生所为,这位华人教授怀疑他是从什么地方抄来的.问题就这么极端:如果是抄来的,只能给不及格,如果不是抄来的那就太好了.他到图书馆查了两天最新学术期刊,看看有无此类似的文章,但又没有查到,因而很是尴尬.于是他请教一位美国同事,问他怎么办.这位同事对他提出的问题倒显得有些惊异.他说:“如果你不能查出你学生是抄来的,你就不能说他是抄来的.你的学生并没有义务证明也不是抄来的,这是罗马法的精神:文明与野蛮的分际就在这么微妙的差别上.我觉得这是常识,你却觉得这是个问题,好奇怪!”——农的意识不能使人用变化的眼光面对出人意料的事实!北京首都师大有一位教授在美国大学作访问时,遇到一位美国朋友,此人很热心,帮助过许多亚洲移民,甚至慷慨解囊.有一次这位美国人遇见一个中国移民,并给予他很多帮助,而且还借了500钱给他在街道上租了一间门面房,把收来的旧家具买给亚洲移民.但他营业一段时间后发现,不要门面,只要在报纸上留过电话就可以收旧家具了,于是他一个月后就退了门面,在家属区租了地下室干起了无址营业的皮包公司,没干两天,就被工商管理部门给查封了,他感到很奇怪.事过几个月后,这位教授遇见这位美国佬偶而提及此事,他承认是他告发的,这位教授感到很纳闷.既然你对他这么好那你为什么还告发他,这位中国教授提出的问题让美国佬不可理解,这位美国佬说道:“我对他一直很好,但他犯法了!他犯法了,我必定告他.”美国佬的回答也使中国人感到不可思议——造成这种不可思议的原因是:“以儒治国人情味太浓的缘故”孔子赫父子讼:孔子当司冠时(相当干现在的大法官),有父子打官司,孔子将他们关在牢房里,三个月都不处理.三个月后父亲请求撤消诉讼,孔子赫免了他们.季子小氏听很不高兴,孔子感叹地说:“执政者不采用正确治理办法而杀害无辜的人,就违背了‘礼’的规定;不用孝道教育而处理父子打官司,这就是杀害无辜啊!”——由于孔子的这一事例被推为执法楷模,从此以后中国的窝藏罪就异常地多起来了.4、文化冲突与人际关系人际关系的最高境界是自然,自然的背后是自信,自信的结果是可爱.自己感觉了不起的人是自卑的表现.对在人际关系中,一切不能以“忍”为怀,要直率,即时地解决矛盾.与人相处是取之不尽,用之不竭的资源.良好的人际关系不等于没有冲突,大学和军营是人际关系冲突最突出的地方,集中表现在文化冲突中,各人都是来自五湖四海不同的文化背景和不同的家庭环境之中,不同文化撞击的结果要么交溶,要么排斥,最好选择的方式是互补.选择的本身就意味着放弃,选择双方好的,放弃双方不好的,产生一种能共同接受的相通相溶的文化氛围.在中国北方,山水雄,而民性亦刚直;南方风景秀丽,而民性温和,康德曾经说:“德国人是根,意大利人是顶,法国人是花,英国人是果.”不同的民族有着不同的性格.人类的不同性格可以通过爱的对象不同显示出来:清洁的人爱莲,孤高的人爱菊,智者爱水,仁者爱山.同时,不同民族有不同的偏重;注重神,产生宗教;注重物理的自然,产生科学;注重审美的自然,产生艺术;注重人和人之间的关系便产生道德.希腊精神注重自然,对物理的与审美的自然皆注重,故希腊是科学艺术的发祥地.希伯莱精神注重神,亦即注重宗教价值.中国的儒家注重人伦,形成偏重道德生活的礼教,故与希腊精神和希伯莱精神皆有不同之处.5、孔子精神修养发展过程孔子在谈到自己精神修养发展过程时说:“吾十有五,而志于学.三十而立.四十而不惑.五十而知天命.六十而耳顺.七十而从心所欲,不逾矩.”孔子在十五岁时就志于提高自己的精神境界.三十岁时已懂得礼,实行都很得当.四十岁时已成为知者,“知者不惑”.孔子一生,到此为止,也许仅只是认识到道德价值.但是到了五十、六十,他就认识到天命了,并且能够顺乎天命.换句话说,他到这时候也认识到超道德价值.在这方面孔子很向苏格拉底.苏格拉底觉得,他接受了神的命令的指派,来唤醒希腊人.孔子同样觉得,他接受了神的使命.所以孔子在做他所做的事的时候,深信地是在执行天的命令,受到天的支持;他所认识到价值也就高于道德价值.孔子到了七十就能从心所欲,而所做的一切自然而然地正确.他的行为用不着有意的指导.他的行动用不着有意的努力.这代表着圣人发展最高阶段.。

问题1:中美文化差异?8个主要差异第一,中国文化的古老性与美国文化的现代性中国文化有着5000年的历史,源远流长,博大精深。

古老的岁月蕴藏着无尽的财富,中华民族文化是一座开掘不尽的富矿,文化同名胜古迹一样,时间越久远越有价值,就像一颗千年古树根深叶茂,一切现代文明都可以在这棵大树上嫁接生成,望着这棵遮天蔽日的参天大树,你会为她的苍劲美丽而折服。

但是,由于历史悠久,中国文化的积淀中难免会有一些糟粕,就像参天大树难免会有一些枯枝百叶一样。

例如,事不关己高高挂起,各人自扫门前雪,冷漠麻木,自私等,就是消极的保守的思想观念,而且至今都深刻地影响着人民的行为。

第二,中国文化的民族性与美国文化的多样性儒家、佛家、道家文化形成了中国传统文化的主体,尤其是儒家文化,对中国人的思想和行为影响很大,尽管汉族文化占主导地位,但56个民族就有56种文化,即使汉族文化,也具有鲜明的民族特色。

所以中国文化具有鲜明的民族性,将中国文化拿到世界上去,人们不用费劲就可以辨别出来,如果把那些使用英语的国家的文化拿到世界上去,要分辨出哪种文化属于哪种国家。

在美国,世界各国的人才群英聚会,各种文化交相辉映,形成了各民族文化的大熔炉,因此美国文化是具有多样性的移民文化,容易形成互相隔绝的文化板块,文化趋同化被减弱,难以实现一体化,从而也给美国埋下分裂的种子,各拉各的调,各唱各的戏,是美国社会的常态,这就是民族文化没有内核,形不成内聚力的表现。

第三,中国文化的政治性与美国文化的经济性从古至今,中国文化就具有鲜明的政治色彩,从秦朝算起,中国作为一个统一的国家已有2000多年的历史。

要治理这样一个地域辽阔、人口众多的大国,的确不是一件容易的事,如果在政治上出现重大的披露,就意味着国家分裂、诸侯纷争、战乱不休,因此,维护统一是中国历朝历代的同等大事。

儒家文化作为中国传统文化的主要内容,包含着大量的关于劝告统治者施仁政,教育老百姓遵守伦理道德等人文观念,具有维护社会稳定的功能,与上层建筑中的政权统治相辅相成,与统治者的需要不谋而合。

中西方文化差别中西方文化差别中西方文化在多个方面存在显著差异,这些差异体现在思维方式、语言特点、价值观念、饮食文化、教育理念、家庭结构以及社交礼仪等多个层面。

这些差异不仅反映了中西方在历史、哲学和社会结构等方面的深层次不同,也影响了各自文化的发展和交流。

思维方式●●中国人:侧重形象思维和辩证思维,注重整体和宏观的视角,强调集体利益和整体价值。

在处理问题时,中国人倾向于综合考虑各种因素,寻求平衡和和谐。

中国的哲学思想,如儒家和道家,强调中庸之道和阴阳平衡,这种思维方式在日常生活和决策中表现得尤为明显。

例如,在商业谈判中,中国人更倾向于寻找双方都能接受的解决方案,而不是单方面的胜利。

●●西方人:侧重抽象思维和逻辑思维,注重个体和微观的视角,突出个人价值。

在处理问题时,西方人倾向于将问题分解为更小的部分,逐一解决。

这种思维方式源于古希腊哲学的影响,强调理性和逻辑分析。

在科学研究和技术创新中,西方的这种思维方式推动了许多突破性的发展,如牛顿的经典力学和爱因斯坦的相对论。

●语言特点●●汉语:语言模糊,歧义性强,常需借助上下文和文化语境来理解。

汉语的表达方式灵活多变,注重意境和韵味。

汉字的象形文字特性使得汉语在表达情感和意境时具有独特的优势。

例如,诗歌和书法中,汉字的形状和排列可以传达出丰富的情感和文化内涵。

汉语的成语和谚语也常常蕴含深刻的哲理和历史故事。

●●英语:语言逻辑性强,追求精确性。

英语的表达方式直接明了,注重语法结构和词汇的准确性。

英语的拼音文字系统使得其在科学和技术领域的表达中具有优势,能够清晰地传达复杂的概念和信息。

在法律和商业文件中,英语的精确性和逻辑性尤为重要,以确保条款和协议的明确性。

●价值观念●中国:强调和谐,主张合乎天道,注重精神享受。

中国文化中,和谐被视为最高的价值追求,人们注重内心的平和与精神的满足。

儒家思想强调仁、义、礼、智、信,倡导人与人之间的和谐关系。

在社会生活中,这种价值观体现在对家庭和社会责任的重视,以及对长辈和权威的尊重。

中西方文化的差异:“老外”最爱问中国人10大问题(图文)

不同民族、不同宗教的人们遵守着不同的礼仪和生活习惯。

手机APP软件开发外包.宝通动感科技..有着5000年历史的中华文明源远流长,承载着中华民族千年来的文化血脉和思想精华。

随着中国对外开放的步伐日益加快,国际交流日益增多。

在这种情况下,中西方文化的差异和生活习惯的差距越发显露。

在这个全球化的世界,国际交流、跨文化对话越来越多,也越来越重要,因此,我们怎么理解文化之间的差异,不但是一个学术问题,也是一个有实际意义的问题。

自从中国和欧洲开始有接触,至少从16世纪末以来,双方都存在着中西文化的“异质论”。

很多欧洲人认为,欧洲文化和中国文化根本不一样。

本文总结了老外爱问中国人的十大问题。

老外爱问中国人的10大问题:你有“关系”吗

1.哪个是姓,哪个是名?

对我们中国人而言,姓在前名在后,很符合逻辑。

而西方人则不然,要先说名字,然后再说姓。

所以外国人见了中国人的名字,不知所以然,往往要问:那个是姓,那个是名?

回答当然是:我的前面的名字是姓,后面的名字是名字。

别看这么简单,用英语说就罗嗦了,老外总是弄混。

所以现在好多中国人出国后自报家名时干脆把姓名颠倒。

2.你不高兴吗?

记得那次去法国,在戴高乐机场有法国朋友来接,张牙舞爪,连亲带吻,夸张的动作好像几辈子没见面。

同时来接机的还有在巴黎的中国同学,老乡遇老乡,虽然是两眼泪汪汪,但仅仅是握握手而已,脸上却平静如水。

这令老外大为不解:难道你们不高兴吗?怎么跟外国人解释呢?中国人说“有朋自远方来不亦乐乎”,主要指心情的愉悦,而不是嘻嘻哈哈的外在表现。

当然,凡事总有个例外。

我的一位中国朋友爱说爱笑,表情发达,虽然也是黑眼睛、黑头发和黄皮肤,但是总是有洋人打听她是美国还是拉美哪个国家的人?

3.你最惊讶的事情是什么?

到了西方,刚结识的外国同事、朋友或老师最喜欢问的一个问题就是:“你到了我们国家,最令你震惊和奇怪的事情是什么?”

如果我们要以诚实的态度去回答这个问题的话,那答案应该是:这里的一切和我的想象差不多。

原因很简单,今天的中国人通过报刊、电视、电影、因特网等媒介对西方的政治、文化、生活有翔实的了解,来到国外,除了一时语言还有所不适应以外,真的怎么也体会不到CultureShock(“文化震撼”)。

许多外国人对这个答案自然很不过瘾。

以他们对中国的了解,觉得你们来自“黄土地”上那个至今还“大红灯笼高高挂”的穷乡僻壤,乍一到我们这灯红酒绿的发达世界一定觉得头晕目眩,有很多感触吧!

4.你有没有“关系”?

中文“关系”(guanxi)一词已经成为打入西方语汇的少数中文词之一。

有一次我在一家出口公司申请职位,公司人事主管以神秘的口吻问我:“在中国有没有‘关系’?”实际上,西方人与中国人一样讲究关系。

一位美国朋友告诉我,美国人从小学起就知道“KISSING-UP”,类似于中文的“熘须拍马”,专门用来取悦老师拉关系,以“提高”课程分数。

有一次,一位美籍华人试图说服我中国人所说的“关系”和美国人心目中的“关系”还是不一样。

他举了个例子:假设比尔.盖茨介绍一个年轻人到另一家电脑公司去工作,如果这是家美国公司,那么那美国老板会想盖茨介绍来的人,素质一定不错,留下;如果这是家中国公司,中国老板会想这可是盖茨介绍来的人,我不雇用他岂不是太不给人家面子了吗?

5.为什么中文这么难?

许多外国人对中国文化感兴趣,想学中文。

但是往往练了一会儿“妈、麻、马、骂”以后就有点泄气:“为什么中文这么难?”

中文对西方人来说有点难不假,但更要命的是西方人学中文有严重的心理障碍。

在他们的语汇中,往往用“中文”这个词泛指不可理喻之事、或看着新鲜但又没有多少实用价值的东西。

英语里有“中国迷宫”(CHINESEPUZZLE)的说法,任何晦涩难懂的事都可以用这个词形容。

另外,“中国盒子”(CHINESEBOXES)原指大盒子套一串小盒子的中国小玩艺儿,现引喻复杂之事;“中国拷贝”(CHINESECOPY)这个词指一个把原件缺点和疵点都完满地复制的拷贝方式。

记得我在法国读书时一次考试,卷子发下来后,只听旁边的法国同学嘟囔“C’ESTDUCHINOIS”(“这简直是中文!”)。

6.你会功夫吗?

走在国外的街头,时不时一些外国人会莫名其妙地突然冲你划拳踢腿,嘴里含混不清地说:kongfu(功夫)或者JackieChang(成龙的外文名)。

原来这是些功夫爱好者,想与中国人交流一下体会。

一旦聊起来,他们第一个问题就是:“你会功夫吗?”

在许多外国人眼里,中国人从小就练功夫,虽然不一定能像成龙那样飞檐走壁,但是对付个把地痞流氓还是绰绰有余。

有一次我到非洲的坦桑尼亚出差,晚饭后想在达累斯萨拉姆的街头遛弯。

出去之前问旅馆服务人员外面治安如何,有没有危险。

那黑人看看我,说:有你在就不危险。

因为当地人认为中国人个个功夫了得,惹不起。

7.有清凉油吗?

出国准备行装带点什么东西是很费思量的事。

除了个人日常用品,总还是想带点有特色的纪念品,与外国朋友交往的时候用得上。

比如双面绣、折叠扇、邮票、手绢之类都不失为良好的选择。

以我个人的经验,最好再带上几大盒清凉油。

不知为什么,清凉油这东西国外没有厂家生产,似乎也没有店家从中国进口销售。

外国人一般比较喜欢薄荷的味道,再加上清凉油有祛痒提神的奇效,尤其受亚、非、拉发展中国家朋友的宠爱。

许多外国人见了中国人都问:“有清凉油吗?”

我的一位朋友最近去拉美的一个小国,进海关的时候,边防警察仔细看了看护照,确认是中国人以后,突然伸出手来,嘴里念念叨叨,似乎要什么补充证件:“清凉油……”。

这位朋友顺手从口袋里掏出一盒清凉油递过去,顺利进关,皆大欢喜。

8.北京什么时候“改名”的?

出国在外,总是有外国人问“Peking”(“北京”过去在英文中的通常拼法)什么时候被改成“Beijing”(“北京”的汉语拼音,现已经成为国际上通用的拼法)的。

对这个问题,我总是胸有成竹地答道:北京就是北京,从来就没改过名,只是拼音的方式改用中国汉语拼音。

可就有一次,一位略通汉语的法国人接着问:那为什么“中国”不用汉语拼成“Zhongguo”在国外通用呢?我一时语塞。

是啊,“中国”在英文里是“China”,在法文里是“Chine”(发音“士因呢”),在阿拉伯语中是“思因”,在泰语中是“今”,还真就是没有叫“Zhongguo”(中国)或是“Zhonghua”

(中华)的。

9.狗肉好吃吗?

刚到巴黎时,有法国人问:你喜欢吃狗肉吗?我那时初出神州,不知道这是一个陷阱:不论我怎么回答,我都承认了吃狗肉这个事实,而这正是他想达到的目的。

在这些外国人看来,狗是人类忠实的朋友,你们怎忍食而啖之!?不过,我很难告诉外国人,狗儿在中国虽然一样可以看家、破案、陪主人,但是地位却不高,名声也不大好。

比如我们中国人在贬低他人时常说“狗仗人势”、“走狗”、“臭狗屎”等等。

在这种文化背景下,吃点这“狗东西”的肉也算不上什么吧。

当然在老外面前千万不要夸耀鱼翅熊掌燕窝,免得担上虐待动物的罪名。

10.用筷子怎么喝汤?

许多老外下功夫练习使用筷子,到了中国餐馆就拒绝用刀叉,说是不使用筷子就吃不出中餐的滋味。

可是有一件事许多外国人始终搞不明白,那就是用筷子怎么喝汤?

我听见有老外自作聪明地说一定是有一种像吸管那样的筷子,平时夹菜吃饭,喝汤的时候就放在嘴里吸。

我告诉他们,中国人喝汤的时候把筷子放在一边,或用勺子喝,或端起碗喝。

外国人听了似信非信:就这么简单?。