血小板(PLT)计数-2015

- 格式:ppt

- 大小:11.08 MB

- 文档页数:27

血小板减少分级标准及处理

血小板减少症的分级标准主要依据血小板计数(PLT)进行划分,一般分为轻度、中度和重度:

1. 轻度血小板减少:血小板计数在(100-150)×10^9/L之间。

2. 中度血小板减少:血小板计数在(50-100)×10^9/L之间。

3. 重度血小板减少(也称作血小板减少性紫癜):血小板计数低于50×10^9/L,其中<20×10^9/L为极重度。

处理原则:

- 对于轻度减少且无明显出血症状者,定期监测,查找并去除病因。

- 中度和重度血小板减少需积极寻找原因,如药物引起的则停用相关药物,若为疾病导致,应针对原发病治疗。

- 若血小板过低伴有出血风险时,可能需要输注血小板悬液以快速提升血小板数量,同时使用或考虑激素、免疫抑制剂等药物治疗,必要时采用脾切除手术或其他新兴疗法。

此外,注意休息,避免外伤,预防感染也很重要。

血小板计数的参考方法1、范围本标准规定了血小板计数参考方法的技术要求。

本标准适用于建立血小板计数参考方法的实验室。

2、规范性引用文件国际血液学标准化委员会(ICSH)-2001血小板计数的参考方法3、定义参考方法(Referencemethod)一种可清楚和准确描述的用于特定检测的技术,该技术要有依据,可提供足够准确和精密的实验数据以评价其他实验方法检测结果的有效性。

医学教|育网搜集整理若有决定性方法,参考方法的准确性必须与决定性方法进行比较。

参考方法应溯源至一级计量标准并且须标示不准确度和不精密度。

4、总则4.1本标准采用间接法计数血小板(Platelet,PLT)。

即用荧光标记PLT后,用流式细胞仪检测红细胞(Redbloodcell,RBC)和PLT的比值,同时用单通道阻抗原理的半自动细胞计数仪准确计数RBC,用RBC除以RBC和PLT的比值得出PLT的计数值。

4.2为了保证参考方法检测结果的精密度和准确性,建立参考方法的实验室必须进行比对。

5、血小板计数参考方法的原理首先将EDTA抗凝血标本用无菌缓冲液进行预稀释,再用特定的荧光抗体对PLT进行染色。

溶液中已染色的血小板被稀释成计数浓度,用流式细胞仪检测血小板和红细胞,根据荧光强度和散射光强度将阈值设在可从RBC中区分PLT的位置,以检测出RBC和PLT的比值。

用RBC的计数值除以RBC/PLT的比值计算出PLT计数值。

6、血标本6.1用合乎要求的塑料注射器或真空采血系统采集健康人的静脉血标本。

6.2标本的收集要求使用EDTA二钾为抗凝剂,抗凝剂的浓度为3.7至5.4umol/ml血(1.5~2.2mg/ml血)。

6.3盛有标本的试管应有足够的剩余空间以便于血标本的混匀操作。

6.4标本中不能有肉眼可见的溶血或小凝块。

6.5标本置于18℃~22℃室温条件下,取血后4小时之内完成检测。

6.6为了保证RBC和PLT分布的均一性,在预稀释和加标记抗体前动作轻柔地将采血管反复颠倒,充分混匀标本。

血常规报告单解读血常规报告单是我们在医院做体检或就诊时经常会接触到的一项检查,它通过检测我们血液中的各项指标来评估我们的整体健康状况。

然而,对于大多数人来说,血常规报告单上的各项指标常常令人困惑,不知道如何去解读。

因此,本文将以简明扼要的方式向大家解读血常规报告单上的一些重要指标。

1. 血红蛋白(Hb):血红蛋白是血液中携带氧气的主要蛋白质。

正常血红蛋白水平应在120-160g/L范围内。

偏低的血红蛋白水平可能表示贫血,可能是由于铁、维生素B12或叶酸不足,或者是其他疾病的原因所致。

2. 红细胞计数(RBC):红细胞计数是指血液中单位体积内红细胞的数量。

正常范围通常在4.0-5.5×10^12/L之间。

如果红细胞计数过低,可能预示着贫血的存在;而过高则可能是由于失血、骨髓异常或肺部疾病等原因引起。

3. 白细胞计数(WBC):白细胞计数是指血液中单位体积内白细胞的数量。

正常范围通常在4.0-10.0×10^9/L之间。

白细胞计数异常的增加或减少可能暗示着机体存在炎症、感染、药物反应或一些恶性疾病等。

4. 血小板计数(PLT):血小板计数是指血液中单位体积内血小板的数量。

正常范围通常在100-300×10^9/L之间。

血小板计数过低可能意味着出血倾向增加,而过高则可能与某些疾病或服用某些药物有关。

5. 血细胞比容(HCT):血细胞比容指的是血液中红细胞占据的比例。

正常范围通常在0.37-0.47之间。

血细胞比容过高可能是由于脱水、肾功能障碍或肾上腺皮质激素等因素引起,血细胞比容过低则可能说明贫血存在。

以上仅是血常规报告单上的几个重要指标,当然,报告单上还有其他的指标,如中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比等,都是对疾病诊断和治疗过程中重要的参考指标。

需要注意的是,仅仅通过血常规报告单上的指标无法得出确切的诊断,它只是医生评估我们身体状况的其中一部分,其他临床表现、病史以及其他辅助检查也需要综合考虑。

出凝血功能常规检查结果判断凝血功能常规检查是用来评估病人的凝血功能状态的一项检查项目。

它包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、血小板计数(PLT)和纤维蛋白原测定(FIB)等指标。

通过对这些指标的测定和判断,我们可以得出病人的凝血功能状态,从而为诊断和治疗提供参考依据。

在判断凝血功能常规检查结果时,我们可以参考以下几个方面:1.凝血酶原时间(PT):PT是评估凝血因子外源途径的时间指标,常用来评估凝血酶凝血酶原途径。

通常情况下,PT值在12-14.5秒之间是正常的。

如果PT值延长,可能说明凝血因子的活性降低,如维生素K缺乏、肝功能异常、凝血因子缺乏等。

另外,抗凝血药物使用也会导致PT延长。

2.活化部分凝血活酶时间(APTT):APTT是评估凝血因子内源途径的时间指标,常用来评估凝血因子的活性。

正常情况下,APTT值在28-40秒之间是正常的。

如果APTT值延长,可能说明凝血因子的活性降低,如凝血因子缺乏、遗传性凝血因子缺乏症、抗凝血药物使用等。

3.血小板计数(PLT):PLT是评估血小板数量的指标。

正常情况下,PLT值在150-450×10^9/L之间是正常的。

如果PLT值降低,可能说明血小板减少或功能受损,如血小板生成减少、血小板破坏增加等。

另外,一些药物的使用也会导致PLT值降低。

4.纤维蛋白原测定(FIB):FIB是评估纤维蛋白原水平的指标。

正常情况下,FIB值在2-4g/L之间是正常的。

如果FIB值降低,可能说明纤维蛋白原合成减少,如肝功能异常、营养不良等。

在判断凝血功能常规检查结果时,我们还需要结合病人的具体临床情况进行综合分析和判断。

因为凝血功能异常可能与多种疾病和因素相关,如肝病、肾病、恶性肿瘤、感染等。

此外,药物的使用也可能影响凝血功能的测定结果。

因此,在判断凝血功能检查结果时,我们还需要了解病人的既往病史、用药史、症状和体征等信息,进行综合分析和判断。

血小板计数分析报告血小板计数是一项衡量人体内血小板数量的检测指标,它对于评估血液凝结功能和排除某些疾病的可能性至关重要。

本报告旨在分析一份血小板计数的检测结果,并为您提供相关的解读和建议。

1. 检测结果概述根据最新的血小板计数检测结果,您的血小板数量为XXXX/mL (每毫升)。

血小板是血液中的细小细胞片段,主要功能是在止血和血管修复中发挥重要作用。

正常的血小板计数范围通常在150,000/mL 至450,000/mL之间,您的检测结果建议进一步分析和评估。

2. 可能的原因和影响因素血小板计数的异常值可能受多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:- 骨髓问题:骨髓是血小板的主要生产地,某些疾病(如骨髓异常增生、骨髓纤维化等)可能导致血小板计数异常。

- 药物和治疗:某些药物(例如抗凝血药物、抗白细胞药物等)或治疗方法(如放疗、化疗等)可能对血小板计数产生影响。

- 疾病和感染:某些疾病(如白血病、贫血、肝脏疾病等)或感染(如病毒感染、细菌感染等)也可能引发血小板计数的异常。

3. 进一步检测和评估为了更全面地评估您的血液情况和确诊潜在疾病,建议您进行以下进一步的检测或评估项目:- 骨髓活检:通过骨髓活检可以进一步了解骨髓内血小板生成功能是否正常,以排除骨髓疾病的可能性。

- 血液生化指标:通过血液生化指标(如肝功能、脾功能等)的检测,可以判断是否存在器官功能异常对血小板计数的影响。

- 病史调查:详细了解您的病史,特别是是否存在与血小板异常计数相关的疾病或药物使用。

4. 预防和治疗建议针对血小板计数异常,以下是一些建议和注意事项,供您参考:- 避免暴力活动:减少剧烈运动或受伤的风险,以降低血小板破坏的可能性。

- 遵医嘱用药:如果您正在接受治疗或服用药物,请遵循医生的建议,并定期进行血小板计数的监测。

- 加强免疫系统:保持充足的睡眠、饮食均衡、适度锻炼,并远离有感染风险的环境。

- 定期随访:定期回访医生,进行血小板计数的监测,以便及时发现和处理异常情况。

血常规异常指标解读如何判断你是否存在血液循环问题血常规是一项常见的临床检查,通过血液中细胞和血液成分的数量和形态的变化来评估一个人的身体健康状况。

在血常规检查中,有时会出现一些异常指标,这些异常指标可能与血液循环问题有关。

本文将探讨血常规异常指标的解读以及如何判断是否存在血液循环问题。

1. 红细胞计数(RBC)和红细胞压积(HCT):在进行血常规检查时,医生会评估红细胞计数和红细胞压积,这两个指标反映了血液中红细胞的数量和体积。

如果这两个指标异常,可能暗示着血液循环问题。

例如,红细胞计数和红细胞压积过低可能是贫血的表现,而红细胞计数和红细胞压积过高可能与血液黏稠度增加有关。

2. 血小板计数(PLT):血小板计数也是血常规检查中的一个重要指标。

血小板的主要功能是参与血液凝结过程,维持血管的正常功能。

异常的血小板计数可能与血液循环问题有关。

低血小板计数可能会导致出血倾向,而高血小板计数则可能与血栓形成有关。

3. 白细胞计数(WBC):白细胞计数是评估人体免疫功能和炎症程度的指标。

异常的白细胞计数可能暗示着存在血液循环问题。

低白细胞计数可能与免疫抑制有关,而高白细胞计数则可能表明存在感染或炎症反应。

4. 中性粒细胞计数(NEUT)和淋巴细胞计数(LYM):血液中的中性粒细胞和淋巴细胞是两种不同类型的白细胞,它们在免疫反应和炎症过程中发挥不同的作用。

异常的中性粒细胞计数和淋巴细胞计数可能与血液循环问题有关。

例如,中性粒细胞计数过高可能暗示着存在感染或炎症反应,而淋巴细胞计数过低可能与免疫功能受损有关。

在解读血常规异常指标时,医生还会综合考虑其他相关指标,例如血红蛋白浓度(Hb)、平均红细胞体积(MCV)等,以获取更全面的信息。

除了血常规检查,医生可能还会进行其他相关检查,如心电图、超声心动图等,以进一步评估血液循环问题。

然而,只有依靠血常规检查是无法确诊具体的血液循环问题的。

如果你担心自己存在血液循环问题,建议及时就医并接受进一步的检查和诊断。

凝血四项及血小板计数动态监测在严重创伤患者大量输血中的应用价值张斌【摘要】目的研究凝血四项及血小板计数(PLT)动态监测在严重创伤患者大量输血中的应用价值.方法选取2015年1月至2017年10月需大量输血的73例严重创伤患者作为观察组,同时选取同期需少量输血的72例创伤患者作为对照组.对比两组输血前,输血后1、3及5d凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)及PLT变化.结果输血后1d观察组PT、APTT、TT长于对照组,FIB、PLT低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);输血后3d观察组FIB、PLT升高,但PLT仍较低,两组PT、APTT、TT、FIB比较,差异无统计学意义(P>0.05),观察组PLT低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);输血后5d观察组PLT继续升高,凝血功能基本恢复输血前状态,两组PT、APTT、TT、FIB及PLT比较,差异无统计学意义(P>0.05).结论严重创伤患者大量输血时会影响凝血功能指标,因此,应动态监测各项凝血功能指标变化情况,预防凝血功能障碍,为临床制定应对措施提供重要参考依据.【期刊名称】《河南医学研究》【年(卷),期】2018(027)023【总页数】2页(P4302-4303)【关键词】严重创伤;大量输血;凝血四项;血小板计数【作者】张斌【作者单位】焦作市第二人民医院输血科河南焦作454001【正文语种】中文【中图分类】R446.1严重创伤患者在未能彻底控制失血前应进行大量输血,以恢复患者血容量,维持血压及血流动力学稳定。

血液贮存21 d后,Ⅹ、Ⅸ因子、凝血原酶、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)保持正常,血浆Ⅴ、Ⅷ、Ⅺ因子减少,而Ⅴ、Ⅷ因子下降至正常的20%~50%,可增加及加重出血风险[1]。

大量输注不含凝血因子的血液成分,会导致凝血功能障碍、pH失衡等并发症发生,同时增加围手术期感染、出血风险,甚至病死。

EDTA依赖性假性血小板减少症及检测方法研究作者:查有艳来源:《中外女性健康研究》2017年第04期[摘要]目的:对EUYA依赖性假性血小板减少症(EDTA-dependent Pseudothrombocytopenia,EUFA-PTCP)的临床表现及其检测方法进行分析和研究。

方法:对2015年2月至2016年2月我院诊治的8例EEDTA-PTCP患者的临床资料进行回顾分析,均先后应用枸橼酸钠、EDTA-K2抗凝测定不同时间段的血小板(PLT)计数,采取手工法、仪器法进行PLT计数比对。

结果:该例患者PLT手工计数结果为143×109/L;仪器法测定EDTA抗凝血10min后PLC计数降至正常水平以下,在2h后PLT计数已降到9×109/L,但是枸橼酸钠抗凝血PLT计数无显著变化。

结论:对出现EDTA依赖性假性血小板减少血清样本,可在应用枸橼酸钠抗凝样本后的10min内通过仪器测定PLT计数,以提升临床检测准确率。

[关键词]EDTA依赖性假性血小板减少症;PLT计数;检测EDTA-PTCP是因应用EDTA抗凝后引起PLT聚集而造成血生化检测中PLT计数减少的情况。

因EDTA和PLT膜上糖蛋白结合使得PLT抗原暴露,使其被抗PLT抗体识别导致此种情况。

EDTA-PTCP的临床发生率很低,据报道,只有0.09%~0.20%,但是给临床诊疗带来极大影响,会增加不必要的检查。

本文对我院接治的8例EDTA-PTCP患者的临床检测情况进行回顾分析。

1资料与方法1.1一般资料回顾分析2015年2月至2016年2月我院诊治的8例EEDTA-PTCP患者的临床资料。

其中,男5例,女3例;年龄21~74岁,平均年龄(41.3±3.7)岁。

本组患者血常规检查提示PLT计数明显减少。

无贫血症状,骨髓像无异常,凝血机制正常,肝肾功能正常。

1.2方法1.2.1手工法严格依照《全血临床检验操作规程》相关规定进行操作,采集患者指血20μL,置入0.38mL稀释液中,充分混匀之后通过显微镜进行PLT计数。

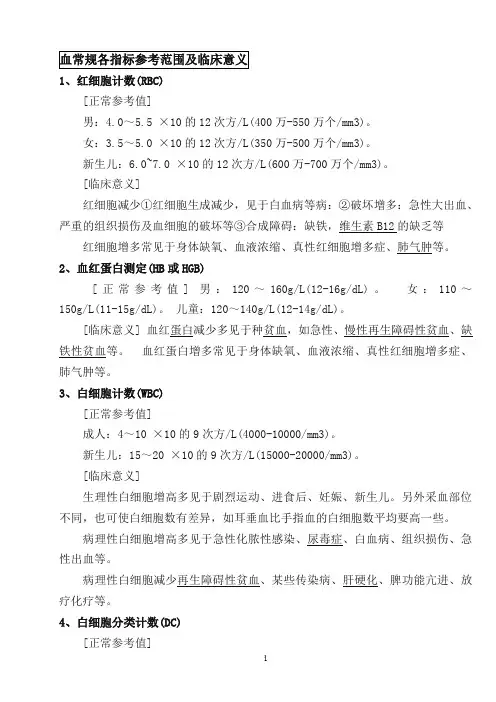

1、红细胞计数(RBC)[正常参考值]男:4.0~5.5 ×10的12次方/L(400万-550万个/mm3)。

女:3.5~5.0 ×10的12次方/L(350万-500万个/mm3)。

新生儿:6.0~7.0 ×10的12次方/L(600万-700万个/mm3)。

[临床意义]红细胞减少①红细胞生成减少,见于白血病等病:②破坏增多:急性大出血、严重的组织损伤及血细胞的破坏等③合成障碍:缺铁,维生素B12的缺乏等红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

2、血红蛋白测定(HB或HGB)[正常参考值] 男:120~160g/L(12-16g/dL)。

女:110~150g/L(11-15g/dL)。

儿童:120~140g/L(12-14g/dL)。

[临床意义] 血红蛋白减少多见于种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

3、白细胞计数(WBC)[正常参考值]成人:4~10 ×10的9次方/L(4000-10000/mm3)。

新生儿:15~20 ×10的9次方/L(15000-20000/mm3)。

[临床意义]生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。

另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。

病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。

病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。

4、白细胞分类计数(DC)[正常参考值]白细胞分类(DC)英文缩写占白细胞总数的百分比嗜中性粒细胞N 0.3 ~0.7中性秆状核粒细胞 0.01 ~0.05 (1%-5%)中性分叶核粒细胞0.50 ~0.70 (50%-70%)嗜酸性粒细胞E 0.005~0.05 (0.5%-5%)嗜碱性粒细胞B 0.00 ~0.01 (0~1%)淋巴细胞L 0.20 ~0.40 (20%-40%)单核细胞M 0.03 ~0.08 (3%-8%)[临床意义]中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。

血常规标准参考表血常规是临床上常规的一项检查项目,它可以帮助医生了解患者的身体健康状况,对于疾病的诊断和治疗起着至关重要的作用。

血常规检查包括红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、白细胞计数(WBC)、血小板计数(PLT)等指标。

本文将详细介绍血常规的标准参考表,帮助大家更好地了解这些指标的正常范围。

1. 红细胞计数(RBC)。

红细胞是携氧的主要细胞,它的数量反映了人体供氧能力的强弱。

成年男性的正常范围为(4.3-5.8)×10^12/L,成年女性的正常范围为(3.5-5.0)×10^12/L。

红细胞计数偏高可能是由于脱水、肺部疾病等原因,偏低可能是贫血、出血等原因。

2. 血红蛋白(HGB)。

血红蛋白是红细胞中的主要蛋白质,它携带着氧气和二氧化碳。

成年男性的正常范围为(130-175)g/L,成年女性的正常范围为(115-150)g/L。

血红蛋白偏高可能是由于肺部疾病、高原适应等原因,偏低可能是贫血、出血等原因。

3. 红细胞压积(HCT)。

红细胞压积是指血液中红细胞所占的比例,它也反映了人体供氧能力的强弱。

成年男性的正常范围为(0.40-0.50),成年女性的正常范围为(0.37-0.47)。

红细胞压积偏高可能是由于脱水、肺部疾病等原因,偏低可能是贫血、出血等原因。

4. 白细胞计数(WBC)。

白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,它可以帮助人体抵抗病原体的侵袭。

成年人的正常范围为(4.0-10.0)×10^9/L。

白细胞计数偏高可能是由于感染、炎症等原因,偏低可能是由于骨髓抑制、免疫功能低下等原因。

5. 血小板计数(PLT)。

血小板是人体血液凝固的关键因素,它可以帮助止血和修复血管损伤。

成年人的正常范围为(100-300)×10^9/L。

血小板计数偏高可能是由于感染、骨髓增生异常等原因,偏低可能是由于自身免疫性疾病、骨髓抑制等原因。

关于血常规检测指标正常值及临床意义血常规检测是临床常见的一项实验室检查,用于评估人体的健康状况。

血常规检测包括血红蛋白含量、白细胞计数、血小板计数、红细胞计数、血细胞比容等指标。

以下是血常规检测的指标正常值及临床意义的详细介绍。

1.血红蛋白含量(Hb)临床意义:血红蛋白是血液中携氧的重要分子,它能反映人体贫血和贫血的程度。

血红蛋白的测定可以帮助医生明确贫血是急性或慢性,以及其原因是失血、缺铁性贫血或其他原因引起的。

2.白细胞计数(WBC)正常参考范围:4-10×10^9/L临床意义:白细胞是机体最重要的免疫细胞,其测定可以评估人体免疫功能和感染状况。

白细胞计数升高可能表示感染、炎症、应激反应或骨髓增生异常;而低白细胞计数可能与骨髓抑制、化疗、病毒感染以及先天性或后天性免疫缺陷等相关。

3.血小板计数(PLT)正常参考范围:150-400×10^9/L临床意义:血小板是参与止血和血栓形成的细胞片段,血小板计数的改变可以提示血液的凝血功能。

血小板计数低可能导致出血倾向,而高血小板计数可能与炎症、感染、骨髓疾病、自身免疫性疾病以及血液肿瘤等有关。

4.红细胞计数(RBC)正常参考范围:男性:4.3-5.8×10^12/L;女性:3.8-5.1×10^12/L 临床意义:红细胞是血液中携氧的主要细胞,红细胞计数的改变可以反映贫血、失血、骨髓异常以及其他疾病。

红细胞计数低可能表示贫血,而高红细胞计数可能与肺部疾病、肾脏疾病、心脏疾病以及高海拔等因素相关。

5.血细胞比容(HCT)正常参考范围:男性:40-54%;女性:37-47%临床意义:血细胞比容反映红细胞的含量和血液的稠度,可以帮助医生评估血液的输送功能。

血细胞比容低可能与贫血、失液、骨髓问题和营养不良相关,而高血细胞比容可能与脱水、肝病、骨髓增生异常以及长期卧床等因素有关。

综上所述,血常规检测指标的正常值以及其临床意义对于诊断和监测疾病非常重要。

血小板计数血小板计数(platelet count,PL T)是测定全血中血小板的浓度,是凝血检查最常用的试验之一。

正常范围为(100~300)×109/L。

血小板是血液中最小的细胞,具有保护毛细血管的完整性的功能。

有效的血小板质量和数量在机体正常止血过程中发挥着重要作用。

血小板止血兼有机械性的堵塞伤口和生物化学性的黏附、聚集、释放作用。

血小板计数是诊断出凝血疾病及血液系统疾病的重要指标。

临床意义生理性:血小板数量随时间和生理状态的不同而变化,午后略高于早晨;春季较冬季低;平原居民较高原居民低;月经前减低,月经后增高;妊娠中晚期增高,分娩后减低;运动、饱餐后增高,休息后恢复。

静脉血血小板计数比毛细血管高10%。

病理性:①减少:主要见于急性白血病、再生障碍性贫血、放射线损伤、原发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、DIC、血栓性血小板减少性紫癜等。

②增多:主要见于慢性粒细胞白血病、原发性血小板增多症、真性红细胞增多症、大出血、急性溶血、脾切除等。

血小板计数升高血小板大于400×109/L为升高。

见于:骨髓增殖性疾病(慢性粒细胞白血病、原发性骨髓纤维化、原发性血小板增多症、真性红细胞增多症)以及肿瘤骨髓转移。

在脾切除手术后,血小板也能呈现一过性增多。

此外,骨折、出血和手术后,血小板可反应性轻度增高。

血小板计数减低见于:①血液病:特发性血小板减少性紫癜(idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP)、再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA)、阵发性睡眠性血红蛋白尿(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,PNH)、骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndrome,MDS)、白血病、脾功能亢进等。

②某些内科疾病:胶原性疾患、尿毒症、肿瘤骨髓转移。

③血小板消耗过多:弥散性血管内凝血(disseminated or diffuse intravascular coagulation,DIC)及血栓性血小板减少性紫癜、败血症、粟粒性结核等,血小板也往往减少。

4种血小板(PLT)计数方法的准确性对比评价摘要】目的:比较4种血小板(PLT)计数方法的准确性。

方法:在我所血液科随机抽取100份已经参考方法确定血小板计数的标本,将其随机分为四等份后,再分别经阻抗法、光学法、荧光法及显微镜计数法进行血小板的计数,进而与确定的计数值进行对比,评价四种方法的准确性。

结果:4种血小板计数方法计数值与参考方法计数的计数值比较时发现,光学法及荧光法的计数值与参考方法的计数结果间无明显差异,P>0.05;而阻抗法及显微镜计数法的计数结果与参考方法的计数结果差异较大,统计分析时可见P<0.05,具有统计学意义。

结论:光学法及荧光法对血小板的计数较为精准,而阻抗法的计数结果较差,因此在血小板计数过程中,可用其他方法进行复检,以保证血小板计数的准确性。

【关键词】血小板计数;光学法;荧光法;阻抗法;显微镜计数法【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)09-0069-02血小板具有黏附、聚集、分泌、促凝血、血块回缩等功能,可通过这些功能维持正常人体的初期止血作用,如果这些功能出现异常则会导致机体出现相应疾病。

据临床疾病统计结果得知,血小板异常的发生率具有增加的趋势,因此血小板检查受到重视。

血小板检查项目是对血液中的血小板进行定量与定性分析。

在血小板检查中主要用血小板计数来判断患者有无出血倾向和有无止血能力,此项指标的检查结果影响着疾病的诊断及治疗[1-2],因此如何精准计数至关重要。

本研究中,笔者比较了光学法、荧光法、阻抗法及显微镜计数法对血小板计数的准确性。

具体如下:1.资料和方法1.1一般资料本文中的100份标本来源于我所血液科的100例患者,病例时间是介于2010年2月至2014年3月期间。

100例患者中,弥散性血管内凝血患者有28例,血栓形成患者有57例,血小板减少性紫癜患者有15例;其中,男性患者有39例,女性患者有61例,最大年龄是44岁,最小年龄是5岁,平均年龄为(26.03±4.12)岁。

原发免疫性血小板减少症出血评分系统2016-01-27 来源:中华血液学杂志原发性免疫性血小板减少症出血评分评论(0人参与)原发免疫性血小板减少症(ITP)是临床最常见的出血性疾病,约占出血性疾病总数的30%。

血小板计数曾一度被视为病情风险评价、治疗方案选择及药物疗效评估的主要甚或唯一指标。

但在临床实践中,我们经常会遇到下述情况:患者已有明显的出血症状而PLT≥20×109/L,或虽有血小板重度减少(PLT<20×109/L)但患者仅有轻度出血甚至无出血表现。

如果仅根据血小板计数制订治疗方案,前者可能会延误治疗,后者可能导致过度治疗。

同时,对新药疗效的客观评价应该兼顾患者出血症状改善和血小板计数提升两个方面。

自2002年以来,已有多个出血评分系统被用于量化ITP患者的出血情况及风险评估,但均未能在临床实践中被广泛采纳。

2013年,ITP国际工作组(IWG)制定并公布了ITP特异性出血评价工具(ITP-BAT),将ITP患者的出血程度及生活质量评估标准化,对涉及出血表现的专业术语进行规范定义,是目前公认的可用于ITP病史采集、病情风险评估、相关因素分析、药物临床试验疗效评估的评价工具。

一、Buchanan出血评分2002年Buchanan等设计了半量化的出血等级系统(表1),根据患者就诊前24 h内的新发出血病史及就诊时查体所见,评价54例儿童ITP患者的出血情况。

该系统主要评估患者的全身出血、口腔出血、鼻出血及皮肤出血四个方面。

研究发现:全身、口腔及皮肤三个方面的出血评价等级越高,血小板计数越低。

但是,由于该系统缺少出血体征的标准化评估工具,导致存在以下缺陷:①在判断0~2级的口腔出血时,小的黏膜出血点和黏膜下损伤往往受主观因素影响而不易辨识,消褪中的皮下出血点有时不易与新发出血点区别;②由于儿童好动的天性,皮肤常见外伤或瘀斑,有时难以将其与血小板减少导致的皮下出血区别开来。

plt的正常范围

血小板计数(PLT)的正常值范围为(100~300)×10^9/L。

血小板减少多见于血小板生成障碍,如原发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、戈谢病等;血小板破坏增多,如缺铁性贫血及癌症患者等;消耗过度如弥漫性血管内凝血,家族性血小板减少如巨大血小板综合征等。

血小板增多多常见于骨髓增生性疾病、急慢性炎症、缺铁性贫血及癌症患者,此类增多一般不超过500×10^9/L,经治疗后情况改善,血小板数目会很快下降至正常水平;脾切除术后血小板会有明显升高,常高于600×10^9/L,随后会缓慢下降到正常范围。