64层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值

- 格式:docx

- 大小:27.33 KB

- 文档页数:2

64层螺旋CT在颅内动脉瘤破裂并急性出血中的应用价值目的探讨64层螺旋CT在颅内动脉瘤破裂并急性出血中的应用价值。

方法选择颅内动脉瘤破裂并急性出血80例患者,均行64层螺旋CT检查,明确诊断之后直接进行手术夹闭或介入治疗。

结果80例中,CTA 共发现90个动脉瘤,其中82 个为单发动脉瘤,DSA共检出86个动脉瘤。

CTA与DSA两者对动脉瘤检出率无显著性差异(P > 0.05)。

结论64 层螺旋CTA 诊断颅内动脉瘤检出具很高准确性,可作为颅内动脉瘤筛选和动脉瘤破裂并急性出血检测首选方法。

标签:颅内动脉瘤;破裂;体层摄影术,X线计算机颅内动脉瘤指颅内动脉壁出现的囊性膨出,容易引起蛛网膜下腔出血。

患者及早接受手术治疗或是介入治疗,能够有效降低患者死亡率,通过影像检查准确地显示出患者动脉瘤的部位、体积以及方向,为医生提供选择手术方式或者介入治疗的依据,以便成功对其采取治疗措施,临床价值显著[1-2]。

目前医学界将数字减影血管造影视为对动脉瘤诊断的金标准,但该方法存在其自身的缺陷,例如医疗费用较高、需要插管及使用造影剂,且造影所需时间较长。

此外,有1.5%~2%的患者在治疗后出现了并发症。

近年来,随着64层螺旋CT的发展,其对动脉瘤的临床诊断能力受到了国内外学者的广泛关注。

本文意在探讨64 排螺旋CT血管造影(CTA)对颅内动脉瘤的显示能力和诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料选择2008年6月~2010年2月间在我院接受治疗的80例怀疑为颅内动脉瘤破裂并急性出血患者进行研究评价,其中男48例,女32例,年龄41~76岁,平均(57.4±1.5)岁。

对这些患者进行64层螺旋CT检查,明确诊断之后对这些患者直接进行手术夹闭或介入治疗。

1.2扫描技术使用philips Brilliance 64层螺旋CT扫描,所有患者仰卧位,先行头部定位扫描,然后行对比增强扫描,在扫描前对于部分出现躁动的患者,可适当使用小剂量镇静剂,应用自动跟踪触发式扫描对头颈部行CTA检查,其降主动脉与主动脉弓是跟踪的主要点位,以主动脉弓直至颅顶为扫描的重点范围,扫描顺序为由足侧向头侧,随后注入对比剂碘海醇约300 mgI/mL,注射点选择肘正中静脉,并应用双筒高压注射器注射,速率约为(3.5~4.0)mL/s,同时以生理盐水约30 mL进行冲管处理,在注射后约19 s行扫描,具体CTA参数为触发扫描阈值90 HU,120 kV,280 mA,层厚0.625 mm,螺距1.375,准直宽度64×0.625 mm,FOV:32.0 cm。

制在25℃~28℃之间,使患者肢体表面的温度保持在32℃以上。

指导患者取放松的平卧位,对其运动神经(包括正中神经及腓总神经等)、感觉神经(腓浅神经及尺神经等)传导的速度进行检测和记录。

1.3 观察指标检查结束后,观察对比两组受检者正中神经及腓总神经等运动神经传导的速度、腓浅神经及尺神经等感觉神经传导的速度。

1.4 统计学分析采用SPSS 20.0统计软件对本次研究中的数据进行分析,计量资料用均数±标准差(s±)表示,采用t检验。

P<0.05为差异具有统计学意义。

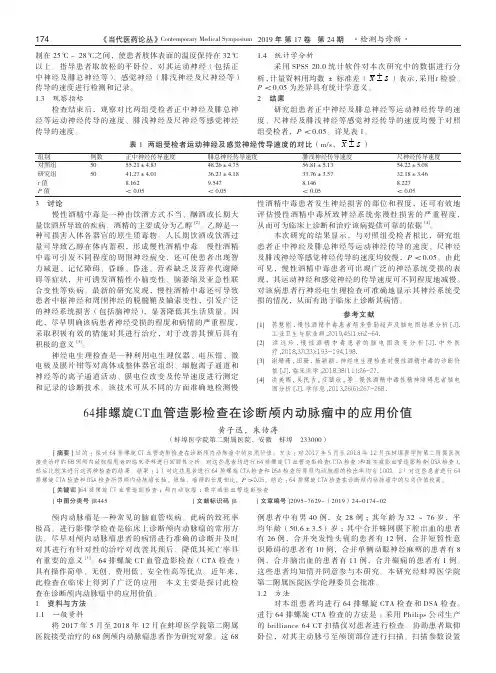

2 结果研究组患者正中神经及腓总神经等运动神经传导的速度、尺神经及腓浅神经等感觉神经传导的速度均慢于对照组受检者,P<0.05。

详见表1。

表1 两组受检者运动神经及感觉神经传导速度的对比(m/s,sx±)组别例数正中神经传导速度腓总神经传导速度腓浅神经传导速度尺神经传导速度对照组5055.21±4.8348.26±4.7556.81±5.1354.22±5.08研究组5041.27±4.0136.23±4.1833.76±3.5732.18±3.46t值8.1629.5478.1468.227P值<0.05<0.05<0.05<0.053 讨论慢性酒精中毒是一种由饮酒方式不当、酗酒或长期大量饮酒所导致的疾病。

酒精的主要成分为乙醇[2]。

乙醇是一种可损害人体各器官的原生质毒物。

人长期饮酒或饮酒过量可导致乙醇在体内蓄积,形成慢性酒精中毒。

慢性酒精中毒可引发不同程度的周围神经病变,还可使患者出现智力减退、记忆障碍、昏睡、昏迷、营养缺乏及营养代谢障碍等症状,并可诱发酒精性小脑变性、脑萎缩及亚急性联合变性等疾病。

最新的研究发现,慢性酒精中毒还可导致患者中枢神经和周围神经的脱髓鞘及轴索变性,引发广泛的神经系统损害(包括脑神经),显著降低其生活质量。

64层螺旋CT对颅内动脉瘤的临床应用价值摘要】目的:探讨64层螺旋CT对颅内动脉瘤的临床应用价值。

方法:抽取我院收治的经手术证实的颅内动脉瘤患者50例,所有患者在术前均采用64层螺旋CT检查,对其影像资料进行回顾性分析。

结果:50例患者经手术证实共有动脉瘤58个,其中64层螺旋CT发现动脉瘤56个,漏诊2个。

结论:64层螺旋CT 对颅内动脉瘤不仅具有较高的准确性及特异性,还能直观清晰地显示动脉瘤的解剖关系,具有较高的临床应用价值,值得临床推广应用。

【关键词】64层螺旋CT 颅内动脉瘤【中图分类号】R730.4 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)46-0024-01【Abstract】Objective:To evaluate the clinical value of 64-slice CT for intracranial aneurysms.Methods:The image data of 50 patients with intracranial aneurysms made diagnosis using 64-slice spiral CT before surgery and confirmed by surgery were analyzed retrospectively.Results:It was confirmed by surgery that 58 aneurysms were diagnosed in 50 patients,56 aneurysms of which were found by 64-slice CT and 2 missed.Conclusion:64-slice spiral CT for intracranial aneurysms not only has high accuracy and specificity,but also intuitively clearly show the anatomical relationship of the aneurysm.It has high clinical value,and is worthy of clinical application.【Keywords】64-slice spiral CT intracranial aneurysms颅内动脉瘤是指局限性的颅内动脉异常扩张,其好发部位为willis动脉环周边较大的动脉分叉处,按病因主要分为先天性、外伤性、细菌性、动脉硬化性或脑瘤性。

64层螺旋CT血管造影在开颅夹闭动脉瘤术后评价中的价值目的:探讨64层螺旋CT血管造影(64-slice spiral CT angiography)在颅内动脉瘤患者行开颅夹闭动脉瘤术后随访中应用价值。

方法:随访时间,收集2009.1-2009.11泸州医学院附属医院神经外科开颅夹闭动脉瘤患者术后CT血管造影随访病例63例。

采用肘正中静脉团注非离子型造影剂(碘帕醇)的方法进行CTA检查,所得原始图像在Sun独立工作站中,应用GE公司的AW4.3软件进行图像后处理。

图像重建主要采用容积显示重建(volume rendering VR),同时结合多层面重建(multiplane reconstruction,MPR),表面遮盖重建(shade surfacedisplay,SSD),最大密度投影重建(maximum intensity projection,MIP)。

图像重建后主要观察动脉瘤夹闭与否,有无残留,有无再发动脉瘤,瘤夹位置与数量,瘤夹与周围结构的关系,对图像多角度旋转,切割,可获得动脉瘤夹与载瘤动脉及邻近血管的空间关系,以判断载瘤动脉与邻近血管的通常情况,同时观察有无血管痉挛及部位,有无脑积水,有无梗死灶。

结果:63例患者,其中多发动脉瘤5例,均为2个动脉瘤,用2枚动脉瘤夹夹闭,58例为一个动脉瘤,57例一枚瘤夹夹闭,1例用2枚瘤夹夹闭。

1例第一次未夹闭,再次手术调整瘤夹位置,予以夹闭,1例大脑前动脉夹闭,额叶内侧面梗塞,9例脑积水,行脑室腹腔分流术。

所有病例均能清晰显示瘤夹与载瘤动脉及邻近血管的空间关系,瘤夹的个数,载瘤动脉及邻近血管的通畅情况,未见动脉瘤残留病例,脑室及脑实质也显示清楚,脑血管痉挛缺血者9-10例。

结论:64层螺旋CT能准确显示动脉瘤夹闭后颅内血管,脑室,脑实质的情况,提供信息丰富全面。

且操作简捷,价廉,风险低。

可作为颅内动脉瘤夹闭术后病例的随访工具。

CHINA FOREIGN MEDICAL TREATMENT中外医疗CHINA FOREIGN MEDICAL脑动脉瘤是一种常见的脑血管疾病,当动脉瘤发生破裂时则会引发颅内出血,亦是导致蛛网膜下腔出血最为常见的原因之一,严重危害着人们的生命健康。

因此,对脑动脉瘤患者给予及时、准确诊断并积极采取治疗是十分重要的。

数字减影血管造影(DSA)长期以来一直作为诊断脑动脉瘤的金标准[1],但它本身是一种侵入性检查,具有费时、创伤性、费用高、并发症多和永久神经功能损害等缺点[2-5]。

随着CT 设备的不断完善及其后处理技术的不断成熟,其高分辨率的多层螺旋CT 血管造影(MSCTA)作为一种无创、快捷、有效的影像学诊断技术,业已广泛应用于临床[6]。

现对该院2010年8月—2012年3月期间行64层螺旋CT 血管造影检查与DSA 检查的112例怀疑脑动脉瘤患者的临床资料进行回顾性分析,以探讨64层螺旋CT 血管造影诊断脑动脉瘤的临床价值,将结果报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取来该院行64层螺旋CT 血管造影检查与DSA 检查的怀疑脑动脉瘤患者112例为研究对象。

其中,男54例,女58例;年龄42~62岁,平均(52.2±3.1)岁;多以不同程度的头痛、呕吐、恶心等临床症状入院,蛛网膜下腔出血是其主要表现。

MSCTA 检查和DSA 检查均于入院36h 内完成。

1.2方法CTA 检查应用64层螺旋CT 机,主要扫描参数:探测器宽度40mm,电压为120~140kV,电流为230mA,球管转速为0.4s/r,视野为FOV19mm,扫描层厚为5mm,重建层厚为0.625mm,矩阵512×512,螺距1∶1,实际扫描时间为6~8s。

扫描前头部固定,自颈2弓下缘至颅顶为扫描范围,扫描模式采用连续容积,首先进行常规平扫,参数不变进行增强扫描,应用双桶高压注射器经肘静脉注入造影剂碘帕醇370mg/mL,造影剂对比剂量为70~80mL,注射速度为3.5~4.0mL/s,以20~30mL 生理盐水推进,增强扫描采用自动触发,颈内动脉设置感兴趣区域,视野和层面中心与平扫保持一致,嘱咐患者制动并禁止吞咽动作。

64排CTA对颅内动脉瘤的诊断价值分析摘要】目的:分析64排CTA对颅内动脉瘤的诊断价值。

方法:本文在我院所收自发性蛛网下腔出血患者中随机挑选出60例患者,时间选取为2018年3月至2019年2月。

回顾性分析所有患者的临床资料,回顾性分析60例患者的临床资料,所有患者均进行64排螺旋CT血管造影(CTA),之后根据检查结果情况再行数字减影血管成像(DSA)或手术治疗,并以此为金标准。

整理临床数据,统计64排CTA的检出率,分析64排CTA对颅内动脉瘤的诊断价值。

结果:60例患者中检出动脉瘤67个,均为颅内动脉瘤患者。

其中48例患者行开颅手术夹闭动脉瘤,19例患者行介入手术治疗。

根据最终手术结果,CTA检出率为100%,组间比较(P<0.05),差异有统计学意义。

结论:64排CTA对颅内动脉瘤导致自发性蛛网下腔出血患者的诊断具有较高的诊断价值,具有无创、快速等明显优势,对患者的治疗具有指导性意义。

【关键词】 64排;CTA;颅内动脉瘤;诊断;价值颅内动脉瘤是脑动脉管壁局部的先天性缺陷或腔内压力增高,导致动脉壁囊性膨出,其本质是一种瘤状突出[1]。

本文针对2018年3月至2019年2月收治的50例自发性蛛网下腔出血患者,总结并归纳64排CTA对颅内动脉瘤的诊断价值。

1.资料与方法1.1 一般资料本文在我院所收自发性蛛网下腔出血患者中随机挑选出60例患者,时间选取为2018年3月至2019年2月。

将自发性蛛网下腔出血患者的临床数据及本研究基本内容提交,得到我院伦理委员会的批准,患者家属均知情且自愿参与研究。

回顾性分析所有患者的临床资料,其中男女患者之比为16:9(例),男64例,女36例;年龄最小38岁,最大71岁,平均(54.28±7.51)岁;合并高血压者11例,合并糖尿病者7例;有吸烟史者10例。

回顾性分析60例自发性蛛网下腔出血患者的临床资料,所有患者均进行64排螺旋CT血管造影(Computed Tomography Angiography,CTA),之后根据检查结果情况再行数字减影血管成像(Digtal Subtraction Angiography,DSA)或手术治疗,并以此为金标准。

64排螺旋CT血管成像诊断脑动脉瘤临床应用价值分析胡云波;叶旭立【期刊名称】《医学影像学杂志》【年(卷),期】2017(027)009【摘要】目的探讨64排螺旋CT血管成像诊断脑动脉瘤患者的临床应用效果.方法选取我院就诊并确诊的脑动脉瘤患者70例作为本次研究对象,64排螺旋CT血管成像技术对患者进行全方位检查,结果与其病理结果进行对比,然后将对比的结果及所有患者的临床资料进行回顾性的分析.结果 64排螺旋CT血管成像技术检查可以很清晰地显示出脑动脉瘤的具体位置、形态、大小及其与周围组织的解剖关系.检查结果显示,在70例检查患者中,被确诊为脑动脉瘤的患者有69例,漏诊或误诊1例.用64排螺旋CT血管成像技术对脑动脉瘤患者进行检查及诊断的准确率为98.57%(69/70),与手术验证结果(100%)相比没有明显差异,差异无统计学意义(P>0.05).结论 64排螺旋CT血管成像技术诊断脑动脉瘤准确率较高,能够很好的显示出脑动脉瘤的特征.【总页数】3页(P1806-1808)【作者】胡云波;叶旭立【作者单位】浙江省慈溪市人民医院放射科浙江慈溪 315300;浙江省慈溪市人民医院放射科浙江慈溪 315300【正文语种】中文【中图分类】R814.42;R739.4【相关文献】1.64排螺旋CT血管成像诊断颅内动脉瘤的价值分析 [J], 侯放;杨金生;鲁达2.64排螺旋CT脑血管造影与MRI脑血管成像的临床应用价值分析 [J], 韩连丽3.64排螺旋CT血管成像诊断颅内动脉瘤影像学特点及其价值分析 [J], 金凤彬;刘由军;尹生江4.64排螺旋CT血管成像在头颈部动脉瘤诊断的临床应用 [J], 许宏伟;寇文超;雷常国;王毅;康铭5.64排螺旋CT血管成像诊断脾动脉瘤的临床应用价值 [J], 谢德轩;那婧;周洋;肖喜刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

64层CT血管造影在颅内动脉瘤诊断中的应用的开题报告一、选题背景及意义颅内动脉瘤是指位于脑部血管的肿瘤样膨出,是颅内血管疾病中比较常见的一种。

颅内动脉瘤的发生与高血压、动脉硬化、血管内膜受损等多种因素有关,易发生于脑动脉分枝处,且可随时破裂导致脑出血。

因此,早期发现和治疗极为重要。

目前,传统的颅内动脉瘤诊断方法主要为磁共振成像(MRI)和数字减影血管造影(DSA),但二者均有其局限性。

MRI对于颅内动脉瘤的检测及定位准确度较高,但只能显示血管的解剖结构而不能显示血管壁的纤维组织及血栓形成等病变,且无法直接观察到血流动态;而DSA虽可清晰显示血管壁的细微结构、狭窄情况及形态变异,但需要静脉注射造影剂,较为创伤且有一定风险,也只能在血管内进行。

因此,64层CT血管造影技术应运而生,其能够快速、非侵入性地检查斑块、血栓、狭窄及血管壁等病变,且可大幅度减少造影剂使用量和照射剂量,安全性更高。

此外,64层CT血管造影技术对于血流动态的直接观察也使其在颅内动脉瘤诊断中具有较高的临床价值。

因此,本文旨在探讨64层CT血管造影技术在颅内动脉瘤诊断中的应用及其优势,以期为临床实践提供有益参考。

二、研究内容及方法1. 研究内容:本研究将以颅内动脉瘤为研究对象,比较64层CT血管造影技术与MRI、DSA在颅内动脉瘤诊断中的优劣;分析64层CT血管造影技术在颅内动脉瘤检测、定位和鉴别诊断方面的应用价值及潜力;探讨64层CT血管造影技术在颅内动脉瘤诊断中的临床应用前景。

2. 研究方法:本研究将采用对照研究的方法,选取一定数量的颅内动脉瘤患者,分别进行MRI、DSA和64层CT血管造影检查,并将检查结果进行比较和分析,评估三种检查方法在颅内动脉瘤诊断中的准确度、敏感度和特异度。

三、预期成果本研究将通过对颅内动脉瘤患者的综合分析,评估64层CT血管造影技术在颅内动脉瘤诊断中的应用价值,并结合实际检查结果,探讨64层CT血管造影技术在颅内动脉瘤诊断中的优势和局限性,为临床医师的诊疗决策提供依据。

·17CHINESE JOURNAL OF CT AND MRI, NOV. 2021, Vol.19, No.11 Total No.145【通讯作者】蒋兆杰u e o f C r a n i o c e r e b r a l Copyright©博看网 . All Rights Reserved.18·中国CT和MRI杂志 2021年11月 第19卷 第11期 总第145期查前患者身上所有影响扫描的金属异物须进行排除。

体位:患者于扫描床上平躺,仰卧位。

扫描范围:从颅底向颅顶扫描,范围从枕骨到颅顶区域。

所有患者首先进行平扫,平扫完成后注入80mL碘海醇并进行增强扫描,扫描完成后利用CT后处理工作站,对患者轴位扫描图像进行冠状位、矢状位图像重建,选择最佳血管图像进行血管重建。

将图像数据传输到PACS系统,进行多角度观察,由诊断医师针对扫描图像进行阅片和分析诊断。

1.2.2 DSA检查 使用数字剪影血管造影剂,穿刺部位:右侧股动脉,在将导管置入到患者体内后使用注射器注入造影剂,对患者左、右侧颈动脉进行造影检查。

将患者所得图片信息进行存储以便于后期诊断、分析。

1.3 观察指标 分析97例患者所得MSCT图像,并以DSA检查结果为基准计算MSCT对颅内动脉瘤检出符合率。

1.4 统计学方法 本研究数据均采用SPSS 18.0软件进行统计分析,计量资料采用(χ-±s )描述;计数资料通过率或构成比表示,并采用χ2检验;以P <0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果2.1 MSCT对颅内动脉瘤诊断符合率 经DSA检查97例颅内动脉瘤患者共存在106枚动脉瘤,MSCT检查出103枚,符合率为97.16%,与DSA检查比较结果无统计学意义(P >0.05),详情见表1。

2.2 图像分析 颅内动脉瘤MSCT图像可见:表现为边缘清除的圆形较高密度灶,有均匀一致的强化。

64排螺旋 CT血管造影(MSCTA)在颅内动脉瘤诊断中的应用价值评价摘要:目的:探讨64排螺旋CT血管造影(MSCTA)在颅内动脉瘤诊断中的应用价值。

方法:选取2012年5月至2014年6月收集的60例颅内动脉瘤患者作为研究对象,所有患者同时行MSCTA及DSA(减影血管造影术)进行诊断,将MSCTA与DSA的检查结果与手术结果进行比较。

结果:MSCTA诊断总符合率为90.00%,DSA诊断总符合率为70.00%,由此可知,MSCTA的总符合率明显优于DSA的总符合率(P<0.05)。

结论:采用64排螺旋CT血管造影(MSCTA)在颅内动脉瘤诊断中具有较高的应用价值,总符合率较高,值得在临床诊断中进一步推广运用。

关键词:64排螺旋CT血管造影;颅内动脉瘤;诊断颅内动脉瘤是临床上非常常见的疾病,多发于颅内动脉管壁上的异常突出。

大部分患者的临床表现不明显,部分患者可出现头痛,神经压迫及癫痫等,若不进行及时有效的治疗,易导致患者蛛网膜下腔出血,甚至死亡[1]。

因此,早期诊断颅内动脉瘤尤为重要。

本文为探讨64排螺旋CT血管造影(MSCTA)在颅内动脉瘤诊断中的应用价值,对我院收治的60例颅内动脉瘤患者进行研究,以供临床参考,具体内容见下文。

1 基线资料和方法1.1 基线资料选取我院2012年5月-2014年6月收治的60例颅内动脉瘤患者作为研究对象,男女患者的比例为30:30,年龄为(57-73)岁,平均年龄为(65.25±1.50)岁。

其中,头痛患者有15例,脑出血患者有10例,蛛网膜下腔出血患者有25例,单侧动眼神经麻痹患者有10例。

1.2 方法诊断方法:先行MSCTA进行诊断,采用64排螺旋CT进行扫描,扫描参数为32X0.62mm,管电压为120KV,电流为250毫安,患者取仰卧位,上肢弯曲,用20-22G套管针在健肢肘前静脉,用来备用。

注射碘海醇作对比剂。

进行全脑扫描,将颈内动脉的一侧用来检测血管;再行DSA 诊断,进行血管造影技术,使用碘比醇作为造影剂使用,对患者的血管进行造影,明确其肿瘤的位置、大小等。

64层螺旋CT血管造影诊断脑动脉瘤的临床价值目的探讨64层螺旋CT血管造影诊断脑动脉瘤的临床价值。

方法回顾性分析来该院行64层螺旋CT血管造影检查与DSA检查怀疑脑动脉瘤112例患者的临床资料。

结果该组112例患者经外科手术及介入治疗证实为脑动脉瘤者109例(动脉瘤118个),行64层螺旋CT血管造影确诊为脑动脉瘤106例,检出动脉瘤114个,检出率为96.6%;行DSA确诊脑动脉瘤105例,检出动脉瘤115个,检出率为97.5%,2种检查方法在动脉瘤的检出率上比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

结论64层螺旋CT血管造影在脑动脉瘤病变的诊断中具有极高的临床应用价值。

标签:64层螺旋CT血管造影;MSCTA;脑动脉瘤脑动脉瘤是一种常见的脑血管疾病,当动脉瘤发生破裂时则会引发颅内出血,亦是导致蛛网膜下腔出血最为常见的原因之一,严重危害着人们的生命健康。

因此,对脑动脉瘤患者给予及时、准确诊断并积极采取治疗是十分重要的。

数字减影血管造影(DSA)长期以来一直作为诊断脑动脉瘤的金标准[1],但它本身是一种侵入性检查,具有费时、创伤性、费用高、并发症多和永久神经功能损害等缺点[2-5]。

随着CT设备的不断完善及其后处理技术的不断成熟,其高分辨率的多层螺旋CT血管造影(MSCTA)作为一种无创、快捷、有效的影像学诊断技术,业已广泛应用于临床[6]。

现对该院2010年8月—2012年3月期间行64层螺旋CT血管造影检查与DSA检查的112例怀疑脑动脉瘤患者的临床资料进行回顾性分析,以探讨64层螺旋CT血管造影诊断脑动脉瘤的临床价值,将结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取来该院行64层螺旋CT血管造影检查与DSA检查的怀疑脑动脉瘤患者112例为研究对象。

其中,男54例,女58例;年龄42~62岁,平均(52.2±3.1)岁;多以不同程度的头痛、呕吐、恶心等临床症状入院,蛛网膜下腔出血是其主要表现。

64排螺旋CT血管造影在颅内动脉瘤诊断中的应用及评价摘要】目的:为精准判断患者颅内动脉瘤情况,临床探讨分别使用数字减影血管造影(DSA)进行检查与采用64排螺旋CT血管照影(CTA)检查的临床效果。

方法:选取我院2014.3~2015.5期间40例经临床诊断为颅内动脉瘤的患者,按检查方式分为观察1组、观察2组。

观察1组采用64排螺旋CT血管检查40例病患,观察2组对40例患者采用数字减影血管造影(DSA)检查颅内动脉瘤情况。

观察比较两组检查的准确度、敏感性、阴性预测值以及特异性、阳性预测值。

结果:将两种检查所得结果与手术病理诊断结果比较,观察1组检查准确度为87.1%,观察2组检查准确度为93.5%,两组准确度差值比较无意义,P>0.05;两种方式检查灵敏度各指标比较,观察1组与观察2组在颅内动脉瘤检查灵敏度、阳性预测值以及特异性上差别无意义,P>0.05,观察1组较观察2组颅内动脉瘤阴性预测值差,P<0.05。

结论:CT血管造影在临床诊断准确度、灵敏度、阳性预测值以及特异性上与DSA无明显差异,临床可采用此方式进行检查,对于一些不适合DSA检查的患者可作为首选。

【关键词】临床作用;64排CT;动脉瘤;血管造影;颅内【中图分类号】R730.4 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)21-0011-02当动脉腔内压力上升时,先天性脑动脉壁缺陷者易出现局部囊性膨出,此瘤状突出物被称为颅内动脉瘤。

有数据显示颅内动脉瘤患者出现蛛网膜下腔出血症状的可能性有70%~80%,且此病发病率明显趋于年轻化,老年人发病率较低[1]。

颅内动脉瘤患者临床常见症状有恶心、头痛、呕吐、眩晕、意识障碍等,但多在动脉瘤病人出现突出物扩大或漏血及脑局部缺血时显现,一般情况难以察觉。

有学者发现长期情绪起伏波动大、过多的体力劳动、血压骤升、大小便过于用力等均是诱发颅内动脉瘤破裂的常见因素[2]。

64层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值

摘要】目的探讨64层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值。

方法选取2009年12月至2011年11月期间在我院行螺旋CT扫描诊断50例颅内动脉瘤患

者进行回顾性分析,采用西门子64层螺旋CT机行扫描检查。

结果64层螺旋CT

扫描诊断本组全部患者的动脉瘤形态和位置与DSA一致,诊断符合率达到100%。

结论 64层螺旋CT扫描是诊断颅内动脉瘤的简单、准确的检查方法,做到尽早发

现颅内动脉瘤的病变情况、为临床上该疾病的治疗提供重要的依据,对治疗颅内

动脉瘤具有重要临床意义。

【关键词】 64层螺旋CT 血管成像颅内动脉瘤

颅内动脉瘤指的是由于患者的颅内动脉管壁上出现的异常膨出,该肿瘤是形

成蛛网膜下腔出血的首位因素,根据世界卫生组织调查报告显示,在脑血管意外中,颅内动脉瘤的发病率仅次于脑血栓和高血压脑出血,我国是颅内动脉瘤发病

率较高的国家,我国颅内动脉瘤患者发病人数大约占全球的36%[1-2],该病多发

于50多岁的中年妇女,困扰着中年颅内动脉瘤妇女患者的健康。

颅内动脉瘤在

临床上的尽早诊断,有利于提高患者的治愈率[3-4]。

近些年来,随着螺旋CT扫

描技术在医学临床上的广泛应用,颅内动脉瘤的早期诊断率得到了进一步提高。

本文就2009年12月至2011年11月期间在我院行螺旋CT扫描诊断的颅内动脉

瘤患者50例进行回顾性分析,旨在探讨螺旋CT扫描技术在颅内动脉瘤诊断中的

应用价值。

现报告如下。

1、资料与方法

1.1 一般资料:

选取2009年12月至2011年11月期间在我院行螺旋CT扫描诊断50例颅内

动脉瘤患者,患者均经过临床表现、DSA以及手术病理等证实为颅内动脉瘤,其中,男22例,女28例,年龄33~68岁,平均45.6岁。

按照患者的临床表现分为:突发头疼、恶心的患者为17例,语言发生障碍的患者为11例,昏迷的患者

为9例,其他为3例。

病程为1个月~4个月,平均病程为1.8个月,本组全部

患者均符合“颅内动脉瘤”的诊断标准。

1.2 检查方法[5]:

采用西门子64层螺旋CT机行扫描检查,检查前的6h禁食、禁水。

让患者保持仰卧位,固定患者的头部,先行定位相扫描、预扫描,经肘正中静脉注入50ml 的优维显370,将兴趣区放在 CT 值最高的颈动脉层面上,制定两组起止点完全匹

配的扫描方案,分别为平扫、增强扫描。

使用65ml左右的造影剂,将两组图像

进行减影后图像输入工作站。

2、结果

2.1 颅内动脉瘤的形态和位置:

本组50例颅内动脉瘤患者经螺旋CT扫描诊断出53例动脉瘤,其中,单发患者为47例,多发患者为3例。

50个颅内动脉瘤中有48个囊性动脉瘤、5个梭形

动脉瘤,两者均为基底动脉瘤样扩张。

主要分布在颈内动脉24例、前交通动脉

10 例,后交通动脉 8 例,大脑前动脉瘤 3例,其他为5例。

64层螺旋CT扫描诊

断本组全部患者的动脉瘤形态和位置与DSA一致,诊断符合率达到100%。

2.2 CT影像学表现:

通过64层螺旋CT扫描本组50例颅内动脉瘤患者,显示:诊断蛛网膜下腔出血的患者、脑实质内血肿的患者分别为28例、15例,经CT平扫颅内占位性病变,

提示动脉瘤可能13例,无相关CT表现者7例。

3、讨论

颅内动脉瘤的发病原因至今未能完全阐明,发病复杂多样,目前认为发病原

因可分为[6]:先天性动脉瘤、感染性动脉瘤、外伤性动脉瘤、动脉硬化性动脉瘤等。

颅内动脉瘤的临床表现:颅内动脉瘤病人在破裂出血之前,90%的病人没有

明显的症状和体征,只有极少数病人,因动脉瘤影响到邻近神经或脑部结构而产

生特殊的表现。

动脉瘤症状和体征大致可分为破裂前先兆症状、破裂时出血症状、局部定位体征以及颅内压增高症状等[7]。

早期诊断发现对于治疗颅内动脉瘤患者具有极其重要的作用和意义,随着医学诊

断技术的快速发展,CT已经成为颅内动脉瘤诊断的重要常规手段,颈部CT扫描

可清楚地显示颅内动脉瘤的大小、形态、边界、肿瘤血供丰富程度,对于进一步

明确诊断,指导治疗及判断预后有重要意义。

综上所述,64层螺旋CT扫描诊断颅内动脉瘤具有较高的诊断符合率,与

DSA一致,达到100%。

但DSA还可以介入临床治疗阶段,具有64层螺旋CT达

不到的临床诊断效果。

因此,64层螺旋CT扫描是诊断颅内动脉瘤的简单、准确

的检查方法,做到尽早发现颅内动脉瘤的病变情况、为临床上该疾病的治疗提供

重要的依据,对治疗颅内动脉瘤具有重要临床意义。

参考文献

[1] 刘银社,袁飞,董少义,等.64排螺旋CT血管成像在颅内动脉瘤诊断中的价值[J].中国临床解剖学杂志, 2010,28(3): 277-280.

[2] 李启,李德刚,王忠民,等.64排螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值[J].疾病监测与控制杂志,2012,06(11): 663-665.

[3] 郑功远,周志刚.64层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值[J].中国实用

神经疾病杂志, 2011,14(17): 26-29.

[4] 张秋娟,郭佑民,张少娟,等.CT血管成像和MR血管成像对颅内动脉瘤诊断

价值的比较[J].中华放射学杂志,2006,19(11):1200-1204.

[5] 黄泽和,陈广.多层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断现状及进展[J].右江医学,2011,13(2):210-212.

[6] 张俊玲,李勇,张乐国,等.102例颅内动脉瘤CT血管成像与数字减影血管造

影对比分析[J].临床荟萃,2011,16(12):1019-1021.

[7] 张丹,吕亮,万立野,等.颅内动脉瘤21例多层螺旋CT血管成像分析[J].郑州

大学学报:医学版,2009,15(1):214- 217.。