3.实际晶体中的位错

- 格式:ppt

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:65

晶体中的位错晶体是由大量的原子或离子按照一定的规律排列形成的,具有高度的有序性和周期性。

然而,在晶体中,由于制备、加工等原因,有时候不同的晶体原子并不完全对齐,形成了一些错位,这些错位就称作位错。

位错是晶格缺陷的一种,是晶体中最常见的缺陷之一。

本文将重点介绍晶体中的位错。

一、位错的定义和分类位错是晶体中的缺陷,是一种原子排列顺序的失误或对晶体构造发生的不规则的紊乱。

从形式上来看,位错其实是一条线,称为位错线。

位错线是一个平面的分界线,分别将位错的正侧和负侧分开,两侧的原子堆积方式互不相同。

按照线向和方向,位错可分为长位错和短位错;按照线型,位错可分为直线位错和环状位错;按照纵向位置,位错可分为面内位错和面间位错;按照能量点的数量,位错可分为单位错、双位错、三位错等等。

二、位错的形成原因晶体中的位错是由于应力和温度的变化等原因,导致原子在晶体内部的位置和晶格结构发生变化而形成的。

晶体中的一些应力和原子偏移最终会形成位错,进而影响构造和性能。

常见的位错形成原因有以下几种:1.加工过程中导致的位错:金属加工可能会引起位错的发生,因为加工会施加一定的应力,从而导致晶格变形。

例如,扭曲或拉伸材料时,原子可能会脱离原来的顺序,最终形成位错。

2.晶体生长过程中导致的位错:晶体在生长过程中,由于固态、液相界面的移动推进,产生压力分布变化,从而造成位错的形成。

在原子或离子加入了其他元素或化合物的情况下,位错也会在晶体中发生。

3.晶体性能的变化导致的位错:晶体的性质随着应力和温度的变化而变化。

温度和离子浓度等的变化可能会改变晶体的构造,导致位错。

三、位错的作用位错是晶体中的缺陷,但它并不总是会对晶体的性质产生不良影响。

实际上,位错可以对晶体的某些性质产生正向、负向改变,主要包括以下几种:1.塑性变形:位错的存在使晶体产生了柔韧性,容易受到力的作用产生塑性变形。

2.材料的硬度:如果位错数量越大,晶体的硬度就会变差,同时晶体的脆性就会增加。

五、具体晶体结构与位错(一)、实际晶体结构中的位错以上所述的位错,只是考虑在连续介质或简单立方晶体中的情况。

而实际上大部分金属具有面心立方、体心立方或密集六方的晶体结构。

下面讨论具体晶体结构中有位错存在的情况,他们的性质和行为与简单立方晶体结构的情况是不相同的。

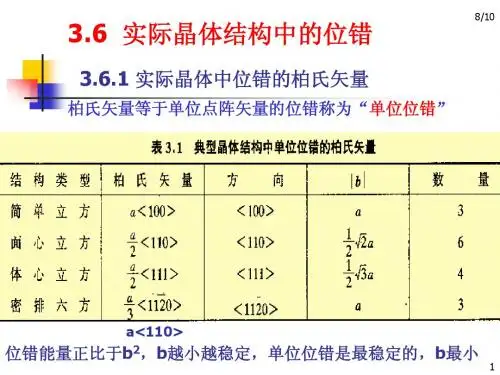

(1)完全位错和分位错完全位错---柏氏矢量为单位点阵矢量或其倍数的称为全位错。

其中,柏氏矢量恰好等于单位点阵矢量的称为单位位错。

不全位错---柏氏矢量不等于点阵矢量整数倍的称为不全位错;柏氏矢量小于点阵矢量的称为部分位错。

实际晶体结构中,位错的柏氏矢量不能是任意的,它要符合晶体的结构条件和能量条件。

结构条件---柏氏矢量必须连接一个原子平衡位置到另一平衡位置。

在某一种晶体结构中,力学平衡位置很多,故柏氏矢量可取很多。

能量条件---由于位错能量正比于2b,柏氏矢量越小越好。

能量较高的位错是不稳定的,往往通过位错反应分解为能量较底的位错组态。

因而实际晶体中存在的位错的柏氏矢量限于少数最短的点阵矢量。

(2)与晶体结构有关的位错柏氏向量的表示与具体晶体结构有关的位错其柏氏向量可用以下方法表示,,,νμw 表示晶胞边的长度,如相应的取X 、Y 、Z 轴作此晶体的坐标,柏氏向量在X 、Y 、Z 轴上的分量假定为ωνμc c c ,,,则可以用[]μνωc 表示柏氏向量的方向和大小。

例如,面心立方晶体,其晶格常数为a ,而它的全位错的柏氏向量的大小是面对角线的1/2,即a 22。

沿[]110方向的柏氏向量在X ,Y ,Z 轴上的分量为2,0,.2a a -,因此柏氏向量可以表示为[]1102a ,如以晶格常数a 作单位,也可写为[]11021。

柏氏向量的大小可以表示为222ωνμ++c 。

面心立方点阵,最短的点阵矢量为原点到]0,21,21[,可用1102a表示,其长度为22a b =;次短的点阵矢量为100a ,长度为b=a 。

从能量角度来看,柏氏矢量为1102a的位错只有100a 的一半,所以在面心立方晶体中单位位错是1102a 。