喀斯特地貌形态、形成和影响分析

- 格式:ppt

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:21

(一)什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌是指可溶性岩石受水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌,如石芽、石沟、石林、峰林、落水洞、漏斗、喀斯特洼地、溶洞、地下河等。

(二)喀斯特地貌的形成原因?中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础,华南保持了湿热气候,华中变得湿润,喀斯特发育转向强烈。

尤其是第四纪以来,地壳迅速上升,喀斯特地貌随之迅速发育,类型复杂多样。

随冰期与间冰期的交替,气候带频繁变动,但在交替变动中气候带有逐步南移的特点,华南热带峰林的北界达南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

这一界线较现今热带界线偏北约3~4个纬度,可见峰林的北界不是在现代气候条件下形成的。

中国东部气温和雨量虽是向北渐变,但喀斯特地带性的差异却非常明显。

这是因为受冰期与间冰期气候的影响,间冰期时中国的气温和雨量都较高,有利于喀斯特发育。

而冰期时寒冷少雨,强烈地抑制了喀斯特的发育。

但越往热带其影响越小。

在热带峰林区域,保持了峰林得以断续发育的条件,而从华中向东北则影响越来越大,喀斯特作用的强度向北迅速降低,使类型发生明显的变化。

广大的西北地区,从第三纪以来均处于干燥气候条件下,是喀斯特几乎不发育的地区。

(三)喀斯特地貌的类型?喀斯特地貌可划分许多不同的类型。

按出露条件分为:裸露型喀斯特地貌、覆盖型喀斯特地貌、埋藏型喀斯特地貌。

按气候带分为:热带喀斯特地貌、亚热带喀斯特地貌、温带喀斯特地貌、寒带喀斯特地貌、干旱区喀斯特地貌。

按岩性分为:石灰岩喀斯特地貌、白云岩喀斯特地貌、石膏喀斯特地貌、盐喀斯特地貌。

此外,还有按海拔高度、发育程度、水文特征、形成时期等不同的划分等。

一、实习背景喀斯特地貌,又称岩溶地貌,是指由于水对可溶性岩石(主要是石灰岩、白云岩、石膏、岩盐等)进行化学溶蚀作用和机械侵蚀作用,形成的一种独特的地貌形态。

我国喀斯特地貌分布广泛,主要集中在广西、云南、贵州等地区。

为了深入了解喀斯特地貌的形成机制、特征及其对生态环境的影响,我们于2021年暑假期间,组织了一次喀斯特地貌实习活动。

二、实习目的1. 了解喀斯特地貌的形成机制和特点;2. 学习野外考察方法,提高野外实践能力;3. 分析喀斯特地貌对生态环境的影响;4. 深入研究喀斯特地貌与人类活动的相互关系。

三、实习内容1. 实习地点:广西桂林市阳朔县2. 实习时间:2021年7月15日至7月25日3. 实习内容:(1)参观阳朔喀斯特地貌景观区,了解喀斯特地貌的形成和特点;(2)进行野外考察,观察喀斯特地貌的典型形态,如峰丛、峰林、溶洞、溶蚀谷等;(3)采集岩石样品,分析岩石成分,了解喀斯特地貌的物质基础;(4)测量地形地貌参数,如坡度、坡向、高程等;(5)调查当地生态环境状况,分析喀斯特地貌对生态环境的影响;(6)撰写实习报告,总结实习成果。

四、实习成果1. 了解喀斯特地貌的形成机制和特点,认识到喀斯特地貌的复杂性;2. 掌握野外考察方法,提高野外实践能力;3. 分析喀斯特地貌对生态环境的影响,认识到保护喀斯特地貌的重要性;4. 撰写实习报告,总结实习成果,为后续研究提供参考。

五、实习体会1. 喀斯特地貌的形成过程复杂,涉及多种地质作用,需要综合运用多种学科知识进行分析;2. 野外考察是研究喀斯特地貌的重要手段,要注重观察、记录、分析;3. 喀斯特地貌对生态环境具有重要影响,保护喀斯特地貌对于维护生态平衡具有重要意义;4. 人类活动对喀斯特地貌的影响不可忽视,应合理规划土地利用,减少对喀斯特地貌的破坏。

总之,本次喀斯特地貌实习让我受益匪浅,不仅提高了我的专业素养,还增强了我对生态环境保护的意识。

在今后的学习和工作中,我将不断努力,为保护喀斯特地貌、维护生态环境贡献自己的力量。

中考地理地貌模型第11讲喀斯特地貌最

值模型(解析版)

本讲主要讲解喀斯特地貌的最值模型。

一、喀斯特地貌概述

喀斯特地貌是指在石灰岩、石膏、盐岩等溶蚀岩中,因岩溶作用而形成的陆地地貌和在极浅的海域发育的海洋地貌。

二、喀斯特地貌特征

喀斯特地貌具有以下特征:

1. 以岩溶地形为主要类型;

2. 带状分布;

3. 含有多种不同地貌类型;

4. 富有缝洞和裂隙。

三、喀斯特地貌最值模型

喀斯特地貌最值模型是一种针对喀斯特地貌的地貌模型,其核

心思想是找到喀斯特地貌中呈现出极端特征的地貌形态。

比如,在喀斯特地貌中,常常会形成地势起伏非常剧烈的地形,这些地形往往是我们所说的“地貌极值点”。

通过识别和找到这些地貌极值点,我们可以更加深入地理解喀

斯特地貌的形成和特征,对于地貌研究和自然灾害预测等方面也具

有重要的意义。

四、喀斯特地貌最值模型的应用

喀斯特地貌最值模型的应用可以从以下几个方面来看:

1. 在地质学和地貌学方面,通过这种模型可以更加深入地研究

喀斯特地貌的形成机制和特征;

2. 在旅游地理方面,通过找到喀斯特地貌的极值点,我们可以

为游客提供更加独特的旅游体验;

3. 在自然灾害预测和防范方面,喀斯特地貌最值模型也可以发挥重要作用。

五、总结

喀斯特地貌最值模型是针对喀斯特地貌的一种地貌模型,其核心思想是找到喀斯特地貌中呈现出极端特征的地貌形态,其应用涵盖地质学、旅游地理和自然灾害预测等方面,具有重要的研究和应用价值。

喀斯特地貌美学特点

喀斯特地貌是一种由溶蚀作用形成的地貌类型,具有独特的美学特点。

下面是喀斯特地貌的美学特点:

1. 裂隙与凹槽的美感:喀斯特地貌中常见的石笋、石柱、峡谷等地貌形态,都是由于地下溶蚀过程中的裂隙与凹槽形成的。

这些裂隙与凹槽的纹理呈现出多样的形状和层次感,给人以独特的美感。

2. 峰林与洼地的对比:喀斯特地貌中的峰林和洼地组成了醒目的对比。

峰林高耸入云,如同雄伟的山峰;而洼地则如同稳定的湖泊,给人以宁静与舒适的感觉。

这种对比增强了视觉上的层次感和画面的丰富度。

3. 环境与生态的和谐:喀斯特地貌区域常常拥有丰富的水资源和陆地生物多样性。

水源来自于地下河流和溶蚀洞穴中的地下水,通过喷泉、瀑布等形式呈现在人们面前。

与此同时,喀斯特地区丰富的地下洞穴成为了许多物种的天然栖息地。

这种环境与生态的和谐给人一种自然的美感。

4. 光影变化的多样性:由于喀斯特地貌的多层次结构和裂隙的存在,阳光在地貌形态上形成了多样的光影效果。

不同时间和季节的光照角度和强度使得喀斯特地貌呈现出千变万化的美感,给人以视觉上的愉悦。

总而言之,喀斯特地貌以其裂隙与凹槽的美感、峰林与洼地的对比、环境与生态的和谐以及光影变化的多样性,展现出独特而美丽的地貌景观,给人们带来美的享受。

无论是对地质学研究者,还是对普通游客来说,喀斯特地貌都是一个令人着迷的美学之地。

重庆师范大学遗产旅游学生课间作业论文项目名称《喀斯特地貌成因及特点分析》专业旅游管理年级 ****** 级学生姓名 ******2012年4月摘要:喀斯特地形也称为石灰岩地形,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

又称岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,统称为喀斯特作用。

一般指碳酸盐岩分布地区或存在流经石灰岩的地下水所特有的地貌现象。

当雨水或者地下水与地面碳酸盐类岩石接触时,就会有少量碳酸盐溶于水中。

经过长时期的溶解侵蚀,形成了以地表岩层千沟万壑为标志的地表特征。

在喀斯特地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

喀斯特地形的地表崎岖、土壤十分贫瘠,不利农业发展,因此在云贵高原有“地无三里平,天无三日晴,人无三两银”的俗谚。

但其千沟万壑的特色却十分受到观光客青睐。

目前巴尔干半岛及中国重庆、广西、贵州、云南一带均有喀斯特地形的存在,其中重庆-贵州的武隆喀斯特国家地质公园为联合国自然遗产。

该种地形地理学家最早在克罗地亚喀斯特高原做有系统的研究,因此又称喀斯特地形。

喀斯特是位于斯洛文尼亚西南部河谷以南,并延伸到意大利东北角大城邻近狭长地带的一片高地。

因为该地区绝大部份位于斯洛文尼亚境内,所以简述为位于斯洛文尼亚是可以接受的。

1.喀斯特起源“喀斯特”是斯洛文尼亚伊斯特拉半岛的一个地区。

(当地称为Kras,意为岩石裸露的地方)这里在中生代形成了分布广泛的厚实的石灰岩层。

经过长时间的水流侵蚀,形成了可能是世界上最典型的喀斯特地貌之一。

故而地质学家们将这种石灰岩层所特有的地形冠名以“喀斯特”。

2. 化学原理喀斯特地形的形成通常是温带气候地区pH值较低的酸性雨和石灰岩层所造成的。

随着地表下的岩石不断与水反应,将不溶的碳酸盐在与二氧化碳的共同作用下不断生成可溶但不稳定的碳酸氢盐,在排水较好的地下岩层就能形成一个大的溶洞。

溶洞中的水在流动时,其溶解的碳酸氢盐就可能分解,再度形成不溶的碳酸盐沉降在地面。

经典地貌详解:喀斯特地貌⾼中地理复习和新课的全部课件在这⾥,请使⽤!⼀、简介喀斯特地貌(英语:karst landform),是具有溶蚀⼒的⽔对可溶性岩⽯(⼤多为⽯灰岩)进⾏溶蚀等作⽤所形成的地表和地下形态的总称,⼜称岩溶岩地貌。

除溶蚀作⽤以外,还包括流⽔的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特(Karst)⼀词源⾃前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩⾼原的名称,当地称为,意为岩⽯裸露的地⽅,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地⽽得名。

⼆、形成条件喀斯特地貌形成为⽯灰岩地区地下⽔长期溶蚀的结果。

⽯灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有⽔和⼆氧化碳时发⽣化学反应⽣成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于⽔,于是空洞形成并逐步扩⼤。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特⾼原上最为典型,所以常把⽯灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。

地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布⼴泛,最主要的是这⾥有其发育的主体。

⼤量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流⽔的不断溶蚀作⽤下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

喀斯特地貌受岩⽯透⽔性、流⽔作⽤和⽓候影响。

三、分类喀斯特地貌可分出以下6种:1、地表⽔沿灰岩内的节理⾯或裂隙⾯等发⽣溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的⽯灰岩被溶沟分开成⽯柱或⽯笋。

2、地表⽔沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100⽶深后形成落⽔洞。

3、从落⽔洞下落的地下⽔到含⽔层后发⽣横向流动,形成溶洞。

4、随地下洞⽳的形成地表发⽣塌陷,塌陷的深度⼤⾯积⼩,称坍陷漏⽃,深度⼩⾯积⼤则称陷塘。

5、地下⽔的溶蚀与塌陷作⽤长期相结合地作⽤,形成坡⽴⾕和天⽣桥。

6、地⾯上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成⼲⾕和⽯林,地下⽔的溶蚀作⽤在旧⽇的溶洞和地下河之云南路南的⽯林是上述第⼀阶段(溶沟阶段)的产物,这⾥的⾃然风光因阿诗玛姑娘的动⼈传说⽽变得格外旖旎。

桂林的象⿐⼭,则是原地下河道出露地表形成的。

喀斯特地貌名词解释喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地表地貌。

喀斯特地貌最早由斯洛文尼亚地质学家科特尼克在1893年首次提出,以斯洛文尼亚南部的喀斯特高原命名。

喀斯特地貌的形成主要是由于地下溶蚀作用和地表溶蚀作用的共同作用。

地下溶蚀作用是指地下水通过溶解岩石中的可溶性矿物质,形成溶洞、地下河道等地下空洞。

地表溶蚀作用则是指地表水通过岩石裂缝、孔隙等,与可溶性岩石发生化学反应,导致岩石表面溶解,形成裂缝、溶槽、溶壑等地表凹陷。

喀斯特地貌的特点是地勢平坦,形成了许多特殊的地貌地貌形态,比如溶洞、地下河道、天坑、喀斯特凹地等。

溶洞是喀斯特地貌中最为典型的地貌形态之一,是由地下水长期侵蚀而形成的洞穴。

地下河道则是指地下水侵蚀地表融合形成的河道,通常位于溶洞中。

天坑是指岩石表面塌陷形成的地表凹陷,由于地下溶洞或溶洞顶部崩塌而形成。

喀斯特凹地是指由溶蚀作用形成的地表凹地,通常是由于岩石表面溶洞扩大而形成。

喀斯特地貌分布广泛,世界上许多地区都有喀斯特地貌的存在。

而我国也是世界上最大的喀斯特地貌分布区之一,主要分布在贵州、广西、云南等地。

贵州的喀斯特地貌最为有名,有着许多独特的地貌景观。

比如黄果树瀑布、青岩洞、龙宫等等,都是喀斯特地貌的典型代表。

喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还潜藏着丰富的矿产资源。

由于喀斯特地貌的溶蚀作用,形成了大量的金属矿、非金属矿等矿产资源。

此外,喀斯特地貌还具有灌溉条件好、土地肥沃等特点,适合农业发展。

总之,喀斯特地貌是由地下溶蚀作用和地表溶蚀作用共同作用而形成的地表地貌。

它具有独特的地貌景观、丰富的矿产资源等特点,是地球上一种重要的地貌类型。

“喀斯特地貌形态、形成和影响”高三二轮复习教学设计一、考纲解读喀斯特地貌在考纲里涉及的相关内容有地貌形成的内、外力因素;地理环境各要素的相互作用、地理环境的整体性;自然环境对人类活动的影响;区域可持续发展。

该部分内容是高考“常考点”,可借此实现相关知识的整合和重新建构,同时又是反映当今社会的“热点”,即环境保护和可持续发展,还可借助问题(尤其是高考真题)发现学生的“错误点”以突破“能力点”,从而达到突破考试瓶颈和提升解答问题的能力,实现二轮课堂教学的高效性。

二、教学目标知识与技能:认识喀斯特地貌的基本形态,说明喀斯特地貌的成因,分析喀斯特地貌对自然和社会环境的影响。

过程与方法:强化以生为主的理念,通过一系列设问,激励学生思考,获得探究乐趣和寻求解决问题方法。

情感态度与价值观:运用辩证法评价喀斯特地貌区对自然和社会经济环境的影响,探索区域可持续发展之路,感悟人地协调发展的价值与意义。

三、教学过程问题引入问题1:(2016年重庆一诊)旅游地理黔东南榕江县大利侗寨是一个顺山沟溯溪而建的古村落。

村落及四周古木葱葱,溪流淙淙,水质优良,当地“老人护村、古木佑寨”的传统观念和“上游饮水、下游洗衣”的用水方式体现出侗寨人与自然和谐相处的智慧,近年来,游客人数不断增加。

分析该区水质优良的原因。

设计意图:通过学生分析和教师补充共同总结出该区域水质优良的自然和社会经济原因,即森林覆盖率高,水体含沙量小;降水丰富,水量大,地形坡度较大,水体流动性好,自净能力强;工业化、城镇化落后,开发强度低,有优良的水环境保护传统,污染小。

师生活动:让学生重新阅读材料并提出新的地理问题。

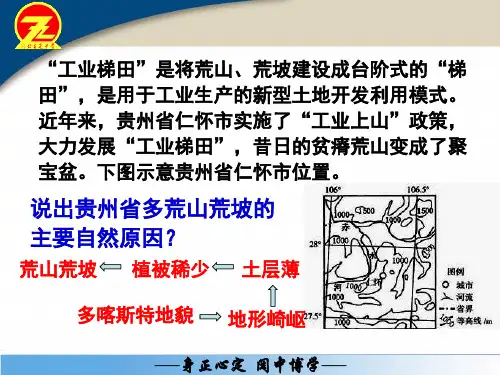

故而总结,云贵高原是喀斯特地貌分布最广泛的地区,地表水缺乏,荒山秃岭随处可见,荒漠化问题十分严重。

但黔东南榕江县大利侗寨村落及四周却古木葱葱,溪流淙淙,这巨大的反差背后究竟藏着怎样的地理秘密?设计意图:通过学生认知的冲突,激发学生的好奇心和求知欲,进而引出学习主题――喀斯特地貌的形态、成因和影响。

喀斯特地貌的形成原因3篇喀斯特地貌是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐)进行以化学溶蚀作用为主而形成的地貌。

喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯的利亚半岛的石灰岩高原的地名,19世纪末,南斯拉夫学者司威杰(j.cvijic)首先对该地区进行研究,并借用喀斯特一词作为石灰岩地区一系列作用过程的现象的总称,到1966年我国第二次喀特学术会建议将“喀斯特”一词改为“岩溶”。

所以,喀斯特地貌亦称岩溶地貌。

岩溶地貌地面上往往崎呕不平,岩石嶙峋,奇蜂林立,地表常用存有石芽、石林、峰林、溶沟、圆柱形、落水洞、风蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石、石柱,美不胜收。

我国岩溶地貌分布十分广泛,主要集中于广西、云南、贵州等省区,如广西桂林的山美、石美,水美、洞美,云南的路南石林等闻名于世。

喀斯特地貌,就是具备风蚀力的水对可溶性岩石展开风蚀促进作用等所构成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除风蚀促进作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械冲刷过程。

喀斯特一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称谓,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

我国云贵高原、湖南南部郴州等地区属典型的喀斯特地貌区。

我国喀斯特地貌分布区域较广,如广西、云南等地。

喀斯特地貌构成的原因喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。

地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

喀斯特景观。

从溶解度来看,卤化盐岩,硫酸盐岩,碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着容易溶性杂质的多少而的定,石灰岩,白云岩,泥灰岩。