喀斯特地貌的形态、成因和影响(示范课)

- 格式:pptx

- 大小:6.32 MB

- 文档页数:45

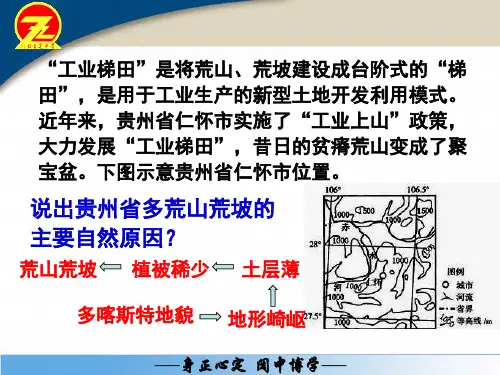

完整版)喀斯特地貌公开课教案喀斯特作用的基本条件是可溶性岩石和充足的水源。

可溶性岩石主要有碳酸盐岩、石膏、盐岩等,其中碳酸盐岩是最常见的。

水源包括地下水和地表水,其中地下水是喀斯特作用的主要水源。

此外,气候、地形、构造等因素也会影响喀斯特作用的发生和发展。

四、喀斯特地貌的成因及特点喀斯特地貌的形成主要是由于喀斯特作用的作用。

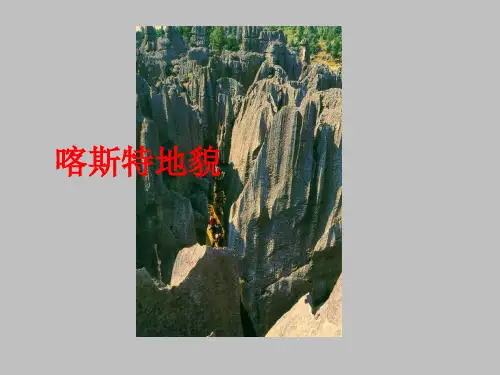

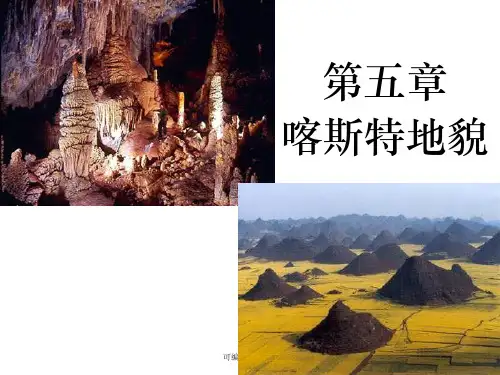

喀斯特地貌的特点是地表上出现了一系列的溶蚀地形,如石芽、溶沟、溶斗、落水洞、溶蚀洼地和溶蚀谷地等。

此外,还有干谷和育谷、峰丛、峰林和弧峰等地貌特征。

这些地貌特征都是由于岩溶作用的不同阶段和不同程度的作用所形成的。

五、溶洞和地下河的成因与特点溶洞是喀斯特地貌的重要组成部分,是喀斯特作用的典型表现。

溶洞的形成是由于地下水在可溶性岩石中的溶蚀作用所形成的。

溶洞的特点是空间广阔、洞壁光滑、洞顶洞底平整、洞内有流水等。

地下河是由于地下水在可溶性岩石中形成的河流,是喀斯特地貌中的重要组成部分。

地下河的特点是水流湍急、水位深浅不一、洞壁洞顶呈现出各种形态等。

课题:喀斯特作用与喀斯特地貌课时数:2课时教学目标:1.了解喀斯特的研究历史及地区分布;2.理解喀斯特作用概念、基本条件、影响因素;3.掌握石芽、溶沟、溶斗、落水洞、溶蚀洼地和溶蚀谷地、干谷与育谷、峰丛、峰林和弧峰的成因及特点;4.掌握溶洞和地下河的成因与特点。

教学重点:喀斯特地形。

教学难点:喀斯特地形的演化过程。

教学准备:制作幻灯片一、喀斯特简介喀斯特是指地下水和地表水对可溶性岩石的化学和物理作用所形成的水文和地貌现象。

一)喀斯特研究的起源明代地理学家XXX是我国和世界上最早的岩溶研究学者,他考察了广西、贵州和云南一带的石灰岩地形,探寻了许多地下溶洞。

南斯拉夫学者XXX在19世纪末研究了伊斯特里亚碳酸盐岩高原溶蚀而成的奇特地貌,并把这种地貌叫做喀斯特。

从此,“喀斯特”一词逐渐变成了世界各国所通用的专有名词术语。

在我国,喀斯特地貌又称为岩溶地貌。