原子惯性器件的基本工作原理及主要特点分解

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:22

高考物理原子必考知识点总结在高考物理考试中,原子物理是一个必考的知识点。

了解原子物理的基本概念和相关原理,掌握一些基本计算方法,对于顺利完成物理题目至关重要。

本文将对高考物理原子必考的知识点进行总结。

1. 原子结构原子结构是原子物理的基础。

原子由质子、中子和电子组成。

质子和中子构成了原子核,而电子围绕在原子核外部的轨道上。

2. 质子数和电子数质子数通常等于电子数,一个稳定的原子内,正电荷和负电荷相等,使得原子整体是电中性的。

3. 同位素和质量数同位素是指具有相同质子数但质量数不同的原子。

质量数是指原子核中质子和中子的总数。

4. 原子的电离原子发生电离意味着它失去或获得电子。

当原子失去电子时,它会变成正离子;当原子获得电子时,它会变成负离子。

电离过程对于理解离子化合物的形成和电解质的行为至关重要。

5. 原子核的稳定性原子核的稳定性决定了原子是否具有放射性。

通过了解原子核的稳定性规律,可以判断某个核素是否具有放射性以及它的衰变方式。

6. 放射性衰变放射性衰变是指原子核自发地转变为另一种原子核的过程。

常见的放射性衰变有α衰变、β衰变和γ衰变。

α衰变是指原子核放出一个α粒子,质量数减少4、原子序数减少2;β衰变是指原子核衰变成另一个元素,电子从原子核中发射出来;γ衰变是指原子核释放出γ射线,改变的只是能量状态而不改变原子核本身。

7. 原子能级和能级跃迁原子的电子在不同的能级上存在。

原子的电子可以吸收或释放能量,从一个能级跃迁到另一个能级。

这种能级跃迁是光谱学研究的基础,也是激光产生的原理之一。

8. 粒子的波粒二象性粒子的波粒二象性是指微观粒子既可以表现出粒子性质,又可以表现出波动性质。

通过对粒子的物态描述和双缝干涉实验等现象的解释,可以更好地理解物质微观本质。

9. 干涉和衍射干涉是指两个或多个波的叠加现象。

光的干涉在涉及光的波动性质的实验中经常发生。

衍射是波在穿过障碍物或经过边缘时产生的弯曲和扩散现象。

惯性导航难懂?看懂只需这一篇!全面解读惯性导航系统与技术惯性导航系统(INS,Inertial Navigation System)是一种利用惯性敏感器件、基准方向及最初的位置信息来确定运载体在惯性空间中的位置、方向和速度的自主式导航系统,也简称为惯导。

惯性导航技术的发展历程第一代惯性导航技术指1930 年以前的惯性技术,奠定了整个惯性导航发展的基础。

牛顿三大定律成为惯性导航的理论。

第二代惯性技术开始于上世纪 40 年代火箭发展的初期,其研究内容从惯性仪表技术发展扩大到惯性导航系统的应用。

70 年代初期,第三代惯性技术发展阶段出现了一些新型陀螺、加速度计和相应的惯性导航系统,其研究目标是进一步提高INS 的性能,并通过多种技术途径来推广和应用惯性技术。

当前,惯性技术正处于第四代发展阶段,其目标是实现高精度、高可靠性、低成本、小型化、数字化、应用领域更加广泛的导航系统。

比如随着量子传感技术的迅速发展,在惯性导航技术中,利用原子磁共振特性构造的微小型核磁共振陀螺惯性测量装置具有高精度、小体积、纯固态、对加速度不敏感等优势,成为新一代陀螺仪的研究热点方向之一。

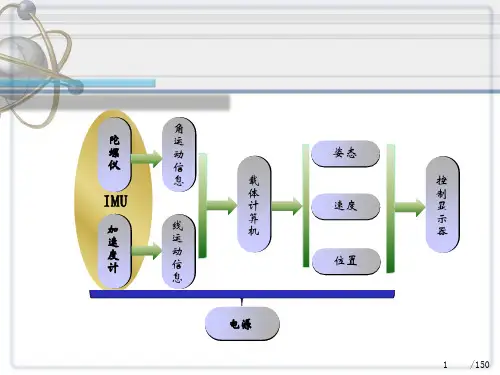

惯性导航的组成惯性导航包括惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)和计算单元两大部分。

通过IMU感知物体方向、姿态等变化信息,再经过各种转换、补偿计算得到更准确的信息。

比如检测物体的初始位置、初始朝向、初始姿态以及接下来每一刻朝向、角度的改变,然后把这些信息加一起不停地推,推算出物体现在的朝向和位置。

IMU主要由加速度计和陀螺仪组成,可实时检测物体的重心方向、俯仰角、偏航角等信息,如果还加上电子罗盘和气压计等传感器,那IMU的测量信息量与精度也相应地能得到一定的提高。

而计算单元则主要由姿态解算单元,积分单元和误差补偿单元这三部分组成。

惯性导航的工作原理惯性导航的目的是实现自主式导航,即不依赖外界信息,包括卫星信号、北极指引等。

原子核内存在谐振结构之原理原子核是构成物质的基本单位之一,它由质子和中子组成。

在原子核内部,质子和中子之间通过强相互作用力相互吸引,并保持着一定的排列结构。

事实上,原子核内部的质子和中子也存在着一种谐振结构,这种结构可以通过核壳模型来解释。

核壳模型是由玛丽亚·格波多命名的,她于1963年提出并得到了国际核物理学界的广泛认可。

核壳模型基于量子力学的原理,它认为原子核内部的质子和中子的排列方式符合一种类似于电子在原子轨道中排列的方式。

核壳模型将核结构分为几个壳层,并认为这些壳层内的核子是稳定的,而跨越壳层的核子则需要大量能量。

核壳模型中的壳层数目和壳层容量是根据量子力学的规则来确定的。

在核壳模型中,壳层被用主量子数和角动量量子数来描述。

主量子数n 表示壳层的主要能量级,而角动量量子数l则揭示了壳层内核子的运动状态。

根据量子力学的规则,每个壳层可以容纳2(2l + 1)个核子。

这也解释了为什么不同核素的核壳结构可以不同,因为它们的质子和中子数目不同,壳层填充程度也会不同。

核壳模型中的壳层结构对核素的特性有很大影响。

当一个壳层内的核子数目达到壳层容量的一半时,核素就变得非常稳定。

这是因为核壳层内的核子相互作用所形成的平均场对核子起到一种束缚作用,使得核子更加稳定。

这种稳定性也称为"魔数"效应,例如质子数或中子数为2、8、20、28、50、82、或126时,核素更加稳定。

这些"魔数"核壳层内的核子比其他核素更加紧密地排列在一起。

原子核内的谐振结构不仅仅是核壳模型的结果,还与核子之间的相互作用力有关。

核子之间存在着作用力的竞争,包括库伦相互作用力和核力。

库伦相互作用力是负责核子之间的排斥力,而核力则是负责核子之间的吸引力。

当核壳层内的核子数达到魔数时,库伦相互作用力和核力之间的平衡更加稳定。

总之,原子核内存在谐振结构的原理可以通过核壳模型来解释。

核壳模型将核结构分为几个壳层,并且核子的排列方式符合量子力学规则。

原子物理学的基础知识原子物理学是研究原子及其内部结构、性质和相互作用的科学领域。

它是现代物理学的重要组成部分,对于我们理解物质的微观世界具有重要意义。

本文将介绍原子物理学的基础知识,包括原子结构、原子核、电子能级和量子力学等内容。

原子结构原子是物质的基本单位,由原子核和围绕核运动的电子组成。

原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷。

电子带负电荷,围绕在原子核外部的轨道上运动。

原子核原子核是原子的中心部分,它决定了原子的质量和化学性质。

原子核由质子和中子组成,其中质子数量决定了元素的种类,中子数量可以不同,同一元素的不同同位素就是由中子数量不同而形成的。

电子能级电子在原子内部运动时,只能处于特定的能量状态,这些能量状态被称为电子能级。

每个能级可以容纳一定数量的电子,按照一定的规则填充。

最靠近原子核的能级能容纳的电子数量最少,依次递增。

量子力学量子力学是描述微观粒子行为的理论框架,它是原子物理学的基础。

根据量子力学的原理,电子在原子内部运动时,不再像经典物理学中的粒子那样具有确定的轨道和速度,而是呈现出波粒二象性。

电子的运动状态由波函数描述,波函数可以用来计算电子在不同位置和能级上的概率分布。

原子光谱原子光谱是研究原子内部结构和性质的重要手段。

当原子受到外界能量激发时,电子会跃迁到较高能级,然后再回到低能级释放出能量。

这个过程伴随着特定波长或频率的光线的发射或吸收,形成了原子光谱。

通过分析原子光谱可以得到有关原子结构和能级的重要信息。

原子核反应原子核反应是指原子核之间发生的转变过程。

在核反应中,原子核可以发生裂变、聚变、衰变等变化。

核反应是核能的重要来源,也是研究原子核结构和性质的重要手段。

应用领域原子物理学的研究成果在许多领域都有广泛的应用。

例如,核能技术在能源领域具有重要地位,医学中的放射性同位素应用于诊断和治疗,原子钟在时间测量中具有高精度等。

结论原子物理学作为现代物理学的重要分支,对于我们理解物质的微观世界具有重要意义。

惯性物质惯性是力源。

惯性物质是力源的载体。

惯性物质是宇宙空间中固有的另类物质。

惯性物质是力和进化物质之间的媒介。

至今,感觉系已经朦胧地感觉到了,磁就是惯性物质。

但是,感觉系还不能完全感知清楚单个磁原粒子。

就想象而定磁原粒子是不可以再分割的,同样大小的,360度表面物质粒子。

任意360度表面物质的周长跟直径的比值是π。

所以,同等大小360度的物质,排列在其周长以外的个数量是2π等于6.28个。

也就是6个,余有0.28个数量空间。

任意大小的惯性力都可以在360度圆周自转或360度圆周公转中保持大小不变。

也可以在这两者之间相互转化,并且,保持惯性力的大小不变。

所以,最小惯性磁场单子,应该是6+0个磁粒子组成。

6+0式磁场单子是6个磁场粒子围绕1个360度空的中心惯性公转位移;6个粒子同时同速也在自转位移。

自转加公转位移的速度大于或等于光速。

6个相交点刚好可以成为3对顺转和逆转的自转圆周位移。

力在6个相交的点上,同时同速,保持惯性状态。

这就是自然永动机。

假如,力减在自转上,那公转加了同等的力。

力加在自转上,那另一个同类失去同等力。

总之,力在磁场单子之间转化,保持总量不变。

自然中的一切力都是各种各样位移转化而合成的。

比如:地球有自转加公转和微点螺旋位移合成的向心力。

以前又名万有引力。

所以,地球表面物质能和地球粘合在一起。

那磁场粒子之间也同原理。

磁场粒子有自转,磁场单子之间有一个共同的公转,再加个螺旋位移。

磁场单子之间就也能合成引力。

所以,磁场粒子组成磁场单子;磁场单子串联粘合成磁感线都符合自然规律。

在宇宙空间惯性位移的碰撞中,6+0式磁场单子自转的圆周面和公转的圆周面不再是重叠一个面。

所以,在宇宙空间中位移的磁场单子基本都是螺旋位移状态。

螺旋位移状态的磁场单子串连在一起,就自然地成了螺杆丝线状态。

中心就是一根螺旋状态的正六冰棱形导管线。

这样每个单层的磁场单子都是自转加公转圆周位移的。

当有三串同等的磁场单子,螺旋位移同时靠在一起。

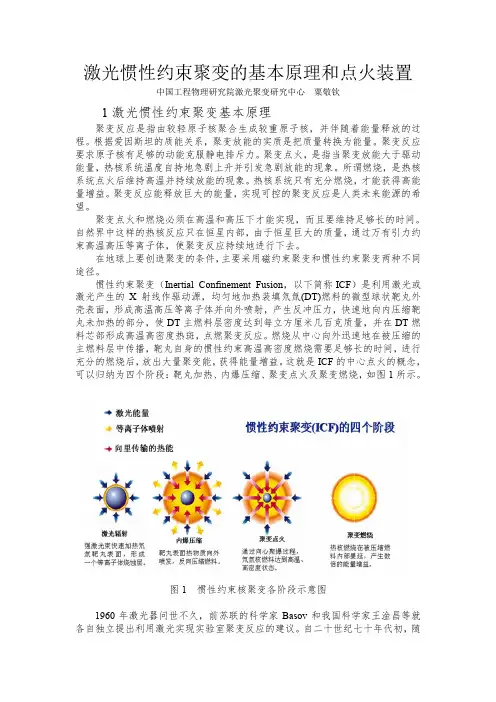

激光惯性约束聚变的基本原理和点火装置中国工程物理研究院激光聚变研究中心粟敬钦1激光惯性约束聚变基本原理聚变反应是指由较轻原子核聚合生成较重原子核,并伴随着能量释放的过程。

根据爱因斯坦的质能关系,聚变放能的实质是把质量转换为能量。

聚变反应要求原子核有足够的动能克服静电排斥力。

聚变点火,是指当聚变放能大于驱动能量,热核系统温度自持地急剧上升并引发急剧放能的现象。

所谓燃烧,是热核系统点火后维持高温并持续放能的现象。

热核系统只有充分燃烧,才能获得高能量增益。

聚变反应能释放巨大的能量,实现可控的聚变反应是人类未来能源的希望。

聚变点火和燃烧必须在高温和高压下才能实现,而且要维持足够长的时间。

自然界中这样的热核反应只在恒星内部,由于恒星巨大的质量,通过万有引力约束高温高压等离子体,使聚变反应持续地进行下去。

在地球上要创造聚变的条件,主要采用磁约束聚变和惯性约束聚变两种不同途径。

惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion,以下简称ICF)是利用激光或激光产生的X射线作驱动源,均匀地加热装填氘氚(DT)燃料的微型球状靶丸外壳表面,形成高温高压等离子体并向外喷射,产生反冲压力,快速地向内压缩靶丸未加热的部分,使DT主燃料层密度达到每立方厘米几百克质量,并在DT燃料芯部形成高温高密度热斑,点燃聚变反应。

燃烧从中心向外迅速地在被压缩的主燃料层中传播,靶丸自身的惯性约束高温高密度燃烧需要足够长的时间,进行充分的燃烧后,放出大量聚变能,获得能量增益。

这就是ICF的中心点火的概念,可以归纳为四个阶段:靶丸加热、内爆压缩、聚变点火及聚变燃烧,如图1所示。

图1 惯性约束核聚变各阶段示意图1960年激光器问世不久,前苏联的科学家Basov和我国科学家王淦昌等就各自独立提出利用激光实现实验室聚变反应的建议。

自二十世纪七十年代初,随着激光技术的进步,ICF研究取得了实质性进展,正在向点火目标迈进。

美国美国劳伦斯里弗摩尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)于2014 年完成了高熵压缩的内爆实验,氘氚聚变中子产额接近1016,首次在实验室内实现了α 粒子自加热,核反应放能超过了聚变燃料的吸能,标志着聚变点火研究首次走到了“悬崖”底下。

交变矢量原子磁力仪的原理及技术嘿,伙计们!今天我们要聊聊一个非常有趣的话题:交变矢量原子磁力仪的原理及技术。

这个家伙可是用来检测地球磁场的神器哦!别看它小小的,但它的本领可大着呢!让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!咱们来了解一下交变矢量原子磁力仪的基本概念。

简单来说,它就是一个可以测量地球磁场的仪器。

那么,它是如何工作的呢?这里就涉及到了物理学的知识。

咱们先来学习一下什么是磁场吧!磁场,就是指物体周围的一种力量。

就像你用手指戳我,我感觉到的那种“刺痛”,其实就是一种磁场的作用。

而地球也是一个巨大的磁场,它是由地球内部的液态金属流动产生的。

这个液态金属就像是一根根细细的电线,它们在地球内部相互连接,形成了一个大大的网络。

这个网络就是磁场的来源。

那么,交变矢量原子磁力仪又是如何检测这个磁场的呢?这就要说到它的工作原理了。

其实,交变矢量原子磁力仪是通过测量地球磁场中的电流来检测磁场强度的。

具体来说,它会发出一束光,这束光就像是一把“尺子”,用来测量磁场中的距离。

当这束光遇到磁场时,它会发生偏转,这个偏转的角度和距离就可以用来计算磁场的强度。

接下来,咱们再来说说交变矢量原子磁力仪的技术细节。

咱们要了解一下什么是交变矢量。

简单来说,交变矢量就是磁场随时间的变化率。

通过测量交变矢量,我们就可以知道磁场是如何变化的。

这对于研究地球磁场的性质和演化非常重要。

除了交变矢量外,交变矢量原子磁力仪还需要测量其他一些参数,比如磁场的倾角、梯度等等。

这些参数可以帮助我们更准确地了解磁场的结构和特点。

而为了提高测量精度,科学家们还研究了一些新技术,比如使用微波进行测量、利用卫星进行观测等等。

交变矢量原子磁力仪是一个非常神奇的仪器,它可以帮助我们更好地了解地球磁场的性质和演化。

虽然它的原理可能有点复杂,但是只要我们用心去学,一定能够掌握它的秘密!所以,伙计们,拿起你们的小本子,开始学习吧!。

高三物理原子知识点讲解物理是一门研究物质、能量以及它们之间相互作用的学科,原子是构成物质的基本单位。

在高三物理学习中,原子知识点是不可或缺的一部分。

本文将对高三物理的原子知识点进行详细的讲解。

1. 原子结构原子是由原子核和围绕核心运动的电子组成。

原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电。

电子带负电,数量等于原子核中质子的数目。

2. 原子序数与质量数原子序数是指元素周期表中元素的序号,它表示原子中质子(或电子)的数目。

质量数是原子中质子和中子的总数。

3. 原子的稳定原子中的质子和电子数量相等时,内、外电荷相互抵消,原子处于稳定状态。

如果原子中的电子不等于质子数目,将形成离子,导致原子不稳定。

4. 量子理论量子理论是描述原子及其组成部分行为的理论。

根据量子力学,电子只能存在于离核特定距离的能级上。

当电子从高能级跃迁到低能级时,会发射或吸收能量。

5. 布尔模型布尔模型是描述原子电子分布的模型。

它规定每个能级上最多只能容纳一定数量的电子,从内到外依次是2n²个电子,其中n代表能级的编号。

6. 原子的电离与激发原子受到一定能量作用时,电子从低能级跃迁到高能级,称为激发;当电子从原本不稳定的高能级回到低能级时,可能会释放能量,称为电离。

7. 氢原子氢原子是原子中最简单的一种,只包含一个质子和一个电子。

氢原子的能级结构相对简单,电子在不同能级之间跃迁产生的光谱线也是物理学中研究的重要内容之一。

8. 原子核的结构原子核由质子和中子组成,质子数决定了元素的性质。

中子的存在保持了原子核的稳定性,通过增加或减少中子可以得到同一元素的不同同位素。

9. 放射性衰变放射性衰变是放出α、β、γ粒子的过程。

这些衰变过程是不稳定的核子为了达到更稳定的状态所经历的变化过程。

10. 粒子与波动性质物质既具有粒子的特性,也具有波动的特性。

爱因斯坦的光电效应实验证明了光的粒子性,而德布罗意提出的波粒二象性理论则揭示了粒子的波动性质。

新型超高精度惯性传感器-----冷原子陀螺仪摘要: 综述了目前国内外正积极研制的原子干涉仪。

它是建立在激光冷却、囚禁与操控原子理论基础上,利用原子本身作为自由下落的“测试物体”来测量仪器所受到的惯性力。

这种新型惯性敏感器能以前所未有的精度同时测量物体的旋转角速度和线性加速度,并可通过原子对抛技术实现两种量测量的区分,这已为诸多实验所验证。

报道了国内外原子干涉仪的最新研制进展。

原子干涉仪的紧凑性和长时稳定性将使其在惯性测量领域获得更广泛的工程应用。

关键词: 原子干涉仪;惯性技术;冷原子;激光冷却1.引言原子和光子、中子一样,具有波粒二像性,利用其波动性,可以实现跟光学干涉仪类似的原子干涉仪。

它是近20年发展起来的激光冷却与操控原子技术的一个重要应用[1]。

原子干涉仪能精确测量旋转角速度[2-3]和线性加速度[4-5],从而用作原子陀螺、原子绝对重力仪和原子重力梯度仪,其短时灵敏度已超过目前的光学干涉仪,可以用作下一代高精度惯性敏感器。

在实际应用中,冷原子较热原子具有更小的速度及其速度分布,利用冷原子实现的冷原子陀螺仪在小型集成化及其惯性导航领域的应用中更具有优势, 因此, 冷原子陀螺仪的实验研究有着重要的意义。

冷原子惯性器件正在从实验室研究逐步向实用化转化,因此我国紧跟国际先进研究方向,加大了冷原子惯性传感器原理的研究力度。

2.原子干涉仪基本原理拉曼型原子干涉仪通常采用π2−π−π2构型,第一个π2拉曼脉冲和原子相互作用时原子相干分束,π 拉曼脉冲和原子相互作用时, 两个态的原子发生布居数互换的同时都获得了双光子反冲动量,原子相干反射,第二个π2拉曼脉冲和原子相互作用时原子合束发生干涉。

在原子干涉过程中,初始态的原子经过第一个拉曼脉冲实现分束时,原子有一半的几率继续呆在初态,有一半的几率发生跃迁而呆在激发态,在激发态的原子同时获得激光的相位ϕ1,形成一个相干叠加态,当原子与第二个拉曼光脉冲作用时,原子正好感受到一个 π 的跃迁,,原子布居数发生交换的同时均获得激光的相位ϕ2,当原子与第三个拉曼光脉冲作用时,初态的原子有一半的几率继续呆在初态,有一半的几率发生跃迁而呆在激发态,同样,激发态的原子有一半的几率继续呆在激发态,有一半的几率发生跃迁而呆在初态,他们均获得激光的相位ϕ3,因此,原子经过三个拉曼脉冲作用后原子内态为初态和激发态的相干叠加态,原子在初态或激发态的几率为:p=[1±cos(ϕ1−ϕ2ϕ2+ϕ3)]/2(1)从公式(1)可以看出, 拉曼光的相位参与到原子内态的布居数变化上,当扫描任意一个拉曼光相位时,可以得到原子干涉条纹。

一、1、发展现状:当前我国已经能够生产常规惯导产品,并且具有初步的激光和光纤陀螺生产能力。

在卫星、运载火箭、飞机、舰艇上均已装备不同型号的具有自主知识产权的惯导设备,但在部分高端应用中仍对进口技术有所依赖。

在战略、导航级领域,传统机电仪器仍占据较大比例,激光陀螺应用增加,不久将占据主导地位。

光纤陀螺将出现实用产品。

目前具有广泛应用或已具备技术成熟技术的陀螺元件液浮陀螺仪包括机械陀螺,液浮陀螺、挠性陀螺、动力调谐陀螺等机电陀螺;激光陀螺、光纤陀螺等光学陀螺以及微机械陀螺仪等。

通常机电陀螺普遍具有精度高的优点,但结构复杂,加工成本较高。

光学陀螺和微机械陀螺具有成本低廉、抗冲击性好,可靠性高等优点,在问世之初精度尚不及高精度的机电陀螺,但随着制造材料和加工工艺的进步,其精度在不断改善。

2、未来发展趋势:1、材料和工艺:生产厂商采用低劳动密集型生产模式和批量处理技术,采用新器件、新材料向来是提高惯性仪表和系统性能的重要手段2、成本:包括产品自身成本和操作维护费用。

由于大规模的批量生产,惯性传感器成本在大幅下降。

3、体积:惯性测量传感器在不断向轻量化、小型化、微型化方向发展。

4、应用中,微机械陀螺和光纤陀螺将逐步取代传统机电陀螺成为主流产品。

同时,以纳机电线性加速度计、超流体量子陀螺仪、原子干涉惯性传感器等为代表的新一代型惯性传感器将得到长足进步,美国的研究机构计划在未来数年内生产出具有实践价值的新型惯性导航元件产品。

5、平台式惯性系统需充分利用最新控制理论和控制技术来进一步改善其稳定回路的性能;捷联式系统将越来越多的采用数字化固态惯性仪表和系统集成一体化、先进数据滤波等技术,使其综合性能不断提高。

未来发展中,在特定领域,平台惯导系统技术仍将保留一定市场,但总的趋势上,惯性系统将逐步从平台技术转向捷联技术;二、1、主要特点:光纤陀螺仪与传统的机械陀螺仪相比,优点是全固态,没有旋转部件和摩擦部件,寿命长,动态范围大,瞬时启动,结构简单,尺寸小,重量轻。

第一章《原子结构与性质》知识点归纳课标要求.了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素的(1~36号)原子核外电子的排布。

了解原子核外电子的运动状态。

2.了解元素电离能的含义,并能用以说明元素的某种性质3.了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。

4.了解电负性的概念,知道元素的性质与电负性的关系。

要点精讲一.原子结构1.能级与能层2.原子轨道3.原子核外电子排布规律(1)构造原理:随着核电荷数递增,大多数元素的电中性基态原子的电子按右图顺序填入核外电子运动轨道(能级),叫做构造原理。

能级交错:由构造原理可知,电子先进入4s轨道,后进入3d轨道,这种现象叫能级交错。

说明:构造原理并不是说4s能级比3d能级能量低(实际上4s能级比3d能级能量高),而是指这样顺序填充电子可以使整个原子的能量最低。

也就是说,整个原子的能量不能机械地看做是各电子所处轨道的能量之和。

(2)能量最低原理现代物质结构理论证实,原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

构造原理和能量最低原理是从整体角度考虑原子的能量高低,而不局限于某个能级。

(3)泡利(不相容)原理:基态多电子原子中,不可能同时存在4个量子数完全相同的电子。

换言之,一个轨道里最多只能容纳两个电子,且电旋方向相反(用“↑↓”表示),这个原理称为泡利(Pauli)原理。

(4)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道(能量相同)时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则叫洪特(Hund)规则。

洪特规则特例:当p、d、f轨道填充的电子数为全空、半充满或全充满时,原子处于较稳定的状态。

即p0、d0、f0、p3、d5、f7、p6、d10、f14时,是较稳定状态。

4.基态原子核外电子排布的表示方法(1)电子排布式①用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式。

②为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体元素原子结构的部分以相应稀有气体的元素符号外加方括号表示,例如k:[Ar]4s1。

原子或离子有磁性的原理原子或离子的磁性是由于它们内部的电子结构和它们之间的相互作用。

要了解原子或离子的磁性原理,我们首先需要了解几个基本概念:自旋、轨道角动量、磁矩和外磁场。

首先,自旋是电子的一种内禀性质,它类似于地球的自转。

自旋以单位“自旋量子数”(通常用s表示)表示,可以是正半整数(1/2,3/2,5/2等)或负半整数(-1/2,-3/2,-5/2等)。

自旋量子数为1/2的电子只能有两种自旋状态,即“向上”和“向下”。

其次,轨道角动量是电子在原子核周围轨道运动时的一种性质,类似于地球绕太阳的公转。

轨道角动量以单位“轨道量子数”(通常用l表示)表示,它的取值范围为0到n-1(n为主量子数)。

每个轨道量子数对应一个具体的轨道形状,例如l=0时,轨道形状为球对称,称为s轨道;l=1时,轨道形状为与坐标轴相交的双圈结构,称为p轨道;l=2时,轨道形状为三个相互垂直的环状结构,称为d轨道;以此类推。

第三,磁矩是一个物体在外磁场中受到的力矩,它是由物体的自旋和轨道角动量引起的。

电子具有自旋磁矩和轨道磁矩两种形式的磁矩。

自旋磁矩由于电子的自旋而产生,它的大小与自旋量子数有关;轨道磁矩由于电子的轨道角动量而产生,它的大小与轨道量子数有关。

整个原子或离子的磁矩是由所有电子的自旋磁矩和轨道磁矩之和决定的。

最后,外磁场是指对原子或离子施加的外部磁场。

当一个原子或离子处于外磁场中时,它的磁矩会受到力矩的作用,从而发生取向调整。

这个过程被称为磁导项,它使得原子或离子具有可测量的磁性。

根据以上的基本概念,我们可以解释原子或离子的磁性原理。

当一个原子或离子处于外磁场中时,它的磁矩会与外磁场相互作用。

根据量子力学的规定,这个相互作用只能使磁矩取向相对于外磁场的特定位置,例如平行于外磁场或反平行于外磁场。

这种取向的可能性是存在限制的,只有特定的磁量子数(通常用m表示)对应特定的取向。

对于自旋磁矩和轨道磁矩来说,它们与外磁场的相互作用是不完全相同的。