【瑞昌丁氏族谱】世系表

- 格式:doc

- 大小:75.50 KB

- 文档页数:2

丁⽒族谱丁⽒族谱丁姓是当代第46⼤姓,丁⼜是我国诸家姓⽒中笔画最少的⼀个姓⽒。

丁⽒,起源地于⼭东淄博,后繁衍⾄全国,乃⾄世界各地。

据《姓⽒考略》云:丁⽒望出济阳,济阴。

济阳郡,战国时为魏⾢,西汉时置县,治所在今河南兰考东北,晋惠帝时(公元290-306年在位),从陈留郡分置;济阳郡,治所在济阳。

济阴郡,汉景帝中元六年(公元前144年)置,在今⼭东省定陶县⼀带。

秦汉时期,丁⽒的聚居地主要在今⼭东、江苏、河南省境,同时已有迁⾄今河北、陕西、⼴西、湖北等省者,在三国两晋时期,发展到了长江下游地区。

祖籍:济阳,祖宗:丁公亻及,郡望:济阳郡梦松堂钟德堂。

关于丁姓的出处有三,据《通志.⽒族略》记载,丁⽒源⾃姜姓,始祖是齐太公⽣丁公亻及,其⽀系⼦孙以丁为⽒。

⼜依《三国志.吴志孙匡传注》记载,孙权因孙匡烧损茅芒,导致军⽤不⾜,遂令孙筐⼀族为丁⽒。

另据《东⾥⽂集》记载,西域⼈,多名丁,⼊中国后,以丁为姓。

望族居济阳郡(今⼭东定陶县⼀带)。

另有关史籍认为丁姓⾄少有五⽀来源。

第⼀⽀见诸于《姓⽒考考略》,该书云:“太公⾦匮,武王伐纣,丁侯不朝,丁姓始此。

”周武王伐纣之时,就有了丁姓的诸侯。

但这位丁姓诸侯的详细情况,却没有更多的⽂字记载。

丁⽒的第⼆⽀姓源来⾃于姜⼦⽛⼀族。

姜⼦⽛是周朝的⼤功⾂,⼉⼦姜及死后,也被周王追谥为丁公,其⼦孙便以丁为姓,藉此缅怀先祖曾位尊丁公。

史书记载较为详细。

“丁⽒,姜姓,齐太公⽣于公,⽀孙以丁为⽒。

”(见《通志.⽒族略.以次为⽒》)“齐太公⽣于公,⽀孙以谥为姓。

”(见《元和姓纂》)⾃从这⼀⽀丁姓问世之后,其散居的地盘最⼴,⼈数最多。

也就是说,千百年来,中国的丁姓⼤都源⾃这⼀世系。

这⼀系的主要发源地,在今⼭东济阳。

姓⽒书说“系承姜,望出济阳”,即是证明。

丁⽒的第三⽀姓源,始于三国时期。

三国时东吴孙匡将军⼀族的后⼈全部改姓丁。

这就是《三国志.吴志.孙匡传注》所说的:孙权的族⼈因过失造成军粮仓库失⽕,贻误了战机,孙权⼤怒,不许孙匡姓孙。

1、出自丁侯的后裔。

丁侯为殷商诸侯。

周武王讨伐殷纣时丁侯因不从而被周所灭,其祖孙散居各地,部族仍以丁为氏。

2、出自姜姓,为姜太公的后裔,其始祖为姜伋,以谥号为姓氏3、为孙姓所改,是周文王的姬姓后裔。

《江表传》云:"孙权因孙匡烧损茅芒,以乏军用,别其族为丁氏。

"所以,后世的丁姓中国人之中,特别是南方的丁姓人中,有一部分是周文王的姬姓后裔,因为孙氏传自周文王第8子康叔。

4、出自子姓。

春秋时宋国有大夫宋丁公,死后,其子孙以谥号为姓氏,称丁氏。

5、历史上的西域(今新疆大部分地区)人名中,最后一个字是" 丁"的很多,进入中原汉化以后往往改姓丁。

如《灵山房集高士传》云:"鹤年西域人也,曾祖阿老丁,祖父苦思丁,父为乌禄丁,又有从兄士雅漠丁,鹤年知自曾祖以下其名末一家皆丁字,不知何义,后世遂以鹤年为丁姓。

"6、出自于氏所改。

据《枫窗小牍》所载:"宋有无赖子于庆,欲依丁谓,一老儒教其改姓丁,后果得意。

"补充:丁姓字辈为(承字为12世,以前没有字辈)承怀允其启长源盛久远昌忠正邦佐广济仁义良大德神先志光明国庆延(以下的还得查考)恭平唯自守敏惠继能连目前在如皋正字辈已比较少,基本上在世可见字辈在“正邦佐广济”而在泰兴昌字辈的还有,在世可见字辈为“昌忠正邦佐广”。

家谱文献:1.家谱:福建泉州丁氏族谱,(明)丁儀等修,明朝年间丁氏手抄本一册。

现被收藏在福建省图书馆。

湖南上湘丁氏族谱四卷,(清)丁文斐、丁文仕纂,清乾隆三十年(公元1765年)木刻活字印本一册。

现被收藏在湖南省图书馆。

注:该族散居湘潭、湘乡等地。

浙江新昌彩煙丁氏宗谱十二卷,(清)丁承瑞等纂修,清乾隆三十六年(公元1771年)木刻活字印本,今仅存第一~十一卷。

现被收藏在浙江省宁波市天一阁文物管理所。

江苏南通丁氏宗谱三十卷,(清)丁邦球重修,清道光五年(公元1825年)裕昌堂木刻活字印本,今仅存第七卷、第三十卷。

丁氏家谱大全丁氏家谱大全中国台湾网首页族谱首页新闻图片资讯新闻 | 评论 | 文化 | 经贸 | 旅游 | 台商 | 机构 |法律 | 文献 | 台岛 | 娱乐 | 时尚 | 体育 | 专题最新动态两岸寻根族谱钩沉家谱总目家训家传谱序艺文名门望族宗祠文化各地宗祠寻根胜地研究成果姓氏大观各姓名人寻根图片家族故事常识荟萃好书共赏老照片寻根觅亲您的位置:中国台湾网 -姓氏检索丁氏家谱大全2008-06-18 08:19来源:中国纪念网编辑:贺晨曦 1【上海】云间丁氏谱一卷丁佩撰近代武进陶氏石印本世纪一册上园注:附於《吴县沈氏综谱》,【江苏】濡须苏南丁氏宗谱十六卷 (清)丁大年修清光绪七年(1881)五果堂本刻本十八册河北大学注:分宗谱始修於明永乐间。

3 【江苏溧水】丁氏宗谱二十卷(民国)丁存泰纂民国十年(1921)继善堂木活字本江苏溧水县东屏乡蔴山注:丁一桢初修于清道光十一年。

4 【江苏丰县】丁氏谱序一卷(民国)丁敬尚纂民国二十四年(1935)钞本江苏兴县套楼乡谢集5 【江苏】泗阳县丁嘴支老长房丁氏族谱七卷 (民国)丁明绸丁明森三修民国二十三年(1934)石印本江苏泗阳县三庄乡尤圩村6 【江苏淮安】山阳丁氏族谱不分卷 (清)丁晏重修清同治七年(1881)刻本一册吉林大学7 【江苏】江都丁氏族谱二卷(民国)张为汇纂辑民国十二年(1923)木活字本江苏镇江市博8 【江苏南通】丁氏宗谱三十卷(清)丁邦球重修清道光五年(1825)裕昌堂刻本江苏南通市图(存卷7、30)9 【江苏南通】丁氏族谱十三卷(清)丁若孚纂修清道光十三年(1833)本刻本十二册河北大学10【江苏镇江】京口丁氏族谱八卷(清)江为霖辑清嘉庆十三年(1808)木活字本八册上海图日本美国注:封面题《润州丁氏家乘》。

11【江苏镇江】润州丁氏家乘六卷(清)丁先珍丁凝等重修清道光二十四年(1844)留馀堂重刻本六册哈尔滨师大注:书口题《丁氏族谱》。

丁宏撰创修於清乾隆三十九年(12 【江苏镇江】古润开沙丁氏重修族谱八卷 (清)陈启阑等修清道光二十四年(1844)留馀堂活字本八册美国13 【江苏镇江】京江丁氏族谱八卷 (清)丁绍遵等纂修清同治十二年(1873)刊本江苏镇江市图江苏镇江市博美国14 【江苏镇江】润邘丁氏族谱十卷附新增谱五卷 (清)丁达福修清光绪二十六年(1900)留馀堂木活字本十一册美国15 【江苏镇江】京江丁氏支谱传略录不分卷 (清)丁立中丁立鋆等编纂清光绪三十一年(1905)松铭堂活字本辽宁图吉林大学江苏镇江市博(二部) 16(【江苏镇江】丁氏族谱六卷首一卷 (清)丁治寅主修清光绪三十四年留馀堂活字本六册历史所注:丁晔始修于宋景炎元年,此为八修。

丁肇中的族谱日照丁氏探源与寻踪作者:丁履清丁原代丁履玉一、丁氏族人初迁日照及其发展相传周代姜太公的长子封为丁公,遂以封号为姓氏,从此开始有丁姓。

“丁世系自公之后,在齐为公族,繁衍与姜氏等;其后分析离迁南北,祖远不可稽”。

然而丁氏家族有史可据的,则是世居湖北武昌的远祖丁兴。

他在元末天下纷乱时,以铁枪奔明太祖朱元璋,明太祖呼为“黑丁”。

其后,他以军功除淮安海州卫百户,子孙世袭而定居其地。

明初,沿海边境不时为倭寇所扰,日照丁氏始祖顺以避乱从海州迁来日照,定居于城南刘家寨迤东二里许,傅疃河北,丁家楼的东北隅,后人呼其处为丁家庄。

其时,族人由海州迁来山东者,尚有去诸城、寿光、潍县、莱阳、黄县、东平和沾化等县定居者。

其它尚有迁往河南永城、鹿邑和南京江浦者。

据最近了解,在东明县宋庄村的碑记记载,此处丁氏系明永乐年间由青州府日照县迁来。

可能是顺之弟丁昂的后裔。

当时,明朝廷令郡县募壮士守沿海哨墩,丁顺以勇敢中选,遂以军籍隶青州伍。

之后,子孙均事农业,勤劳耕作,家道小康。

其后传四世无文,名讳均失记无考。

另据台湾政治大学丁原澧先生和其子丁肇宾根据《海州大谱略》研究考证,始祖丁顺至一世良儒之间,其名讳失考者仅为两世,而非四世,顺有一子名“照”,照有一子名“钊”,“钊”之子名“良儒”,此说仍需待考。

清康熙十一年(1672)初修家谱时,即以有姓名的六世丁良儒为一世,然其兄弟、子侄若干亦不可考;二世丁尧受“大马徭”之困,家境不支,几乎倾家荡产,不得已携家迁往涛雒场。

丁尧有子四人,长(老长支),二佩(老二支),三少亡,四珩(老四支)。

丁珩(1565-1638),字荆璞,老四支,三世(始祖丁顺后第八世),涛雒人。

丁珩有二子,长房允元,二房允登。

丁氏自明初迁日照至老四支三世。

历经近二百年才从事笔耕,始有文墨,因丁珩“痛念先荫凋零,一意向儒业,倾赀延名宿,督之就塾执经”。

倡导族人读书者日多。

其后,补弟子员者有之,中秀才者有之,此为丁氏有功名之始,故而家声稍振,门户稍昌了。

江西瑞昌杨氏族谱地址:江西瑞昌市武蛟乡杨品堂号:四知堂名人:杨震杨云峦始祖:杨杼家谱前言:本氏修谱序说,尊敬祖先就要立宗祠,立宗祠就必须要聚集族人。

懂得做人的道理必须以亲睦族人为重。

而修族谱则把远近的族人都联络起来,崇尚亲亲睦邻的纯正风气。

本氏家族,源远流长,根深叶茂。

本人现在就本家族人,先后记载使百世以后的子孙继承下去,源清流洁,这就是我的目的。

家族来源:杨氏族谱(瑞昌杨品)1世,杨杼(姬杼):周武王发之孙,唐叔虞之次子,晋侯燮之弟。

《海南杨氏宗谱》称其又名平杼,亦尊其为杨姓开派之始祖。

生于周成王二十年丙辰(前1085年)七月十一日子时(均为夏历,下同)。

周康王六年戊辰封杨侯,食采于杨国,始以杨为姓。

座、卒于周穆王二十三年庚辰(前999年)四月初八日丑时,寿86岁,谥忠廉。

葬于弘农西门外,金龟形,乾山巽向。

在《卯田谱》中,除载有杼公画像外,还有鼻祖杼公墓图。

图记云:杨杼墓在陕西弘农县,龙远勿述,经西源毕,横开大帐,中抽降脉,闪跃连断,撒落平洋,结金龟上水一局,穴情精巧,泾渭二水,夹流南北,二山排列,大帐包裹罗城,城旬尖贺秀峰如画。

兹依旧牒恭录,俾各房子孙咸知鼻祖邱墓之所在。

配姒氏,生于周成王二十五年辛酉(前1080年)二月初二日亥时(卒年不详)诰封贞静夫人。

葬同夫山。

生二子:伯沃、仲沃。

仲沃,官拜中卿大夫,配政氏,生子唐。

2世,杨伯沃:生于周康王二十三年丙申(前1045年)三月初三日子时,袭杨侯。

卒于周孝王元年丁卯(前953年)五月十四日,寿92岁,谥勤简。

葬山东武昌府东门外,螃蟹形,甲山庚向。

配胥氏,生于周康王二十六年已亥(前1042年)六月初六日卯时,寿89岁,诰封专肃夫人。

葬同夫山,生子庚。

3世,杨庚:生于周穆王元年戊午(前1022年)四月二十日丑时,袭杨侯,官拜中卿大夫。

卒于周懿王十一年乙丑(前954年)十月十六日卯时,寿68岁,谥闵惠。

葬山东城南门外,虎形,寅山申向。

配贲氏,生于周穆王元年戊午(前1022年)六月十一日卯时,卒于周孝王元年丁卯(前953年)四月初八日酉时,寿岁76岁(原文有误,应为69)。

丁姓姓氏源流和迁徙分布丁姓在宋版《百家姓》中位列第177位,当代丁姓的人口已达到470多万,为全国第48位姓氏,大约占全国人口的0.38%。

下面是店铺为大家整理的丁姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!丁姓姓氏源流丁(Dīng)姓源出有四:1、出自姜姓。

据《元和姓纂》、《万姓统谱》、《通志·氏族略》等资料所载,姜太公之子伋,谥号为齐丁公,子孙以其谥号为氏,称为丁姓。

2、出自丁侯的后裔。

据《姓氏考略》所载,丁侯为殷商诸侯,周武王讨伐殷纣时丁侯因不从而被周所灭,其祖孙散居各地,部族仍以丁为氏。

3、出自子姓。

周朝封商朝遗民微子启于宋国(今河南省东部和山东、江苏、安徽省间地),国人宋丁公的子孙以其字号“丁公”为氏,称为丁姓。

4、出自他姓所改或其他少数民族改姓、赐姓而来:① 为孙姓所改,是周文王的姬姓后裔。

据《三国志·江表传》云:“孙权因孙匡烧损茅芒,以乏军用,别其族为丁氏。

”所以,后世的丁姓中国人之中,特别是南方的丁姓人中,有一部分是周文王的姬姓后裔,因为孙氏传自周文王第子康叔。

② 出自于氏所改。

据《枫窗小牍》所载,宋代人于庆欲依附于权贵丁谓,遂改姓丁,后果如意。

③ 明代西域(今新疆维吾尔自治区大部分地区)人名中以“丁”为末字者进入中原汉化后,有改姓丁者。

如《灵山房集高士传》云:“鹤年西域人也,曾祖阿老丁,祖父苦思丁,父为乌禄丁,又有从兄士雅漠丁,鹤年知自曾祖以下其名末一家皆丁字,不知何义,后世遂以鹤年为丁姓。

”④ 彝族尼质氏、瑶、鄂伦春、东乡、回、蒙等均有丁姓。

⑤ 出自赐姓。

明朝元人丹珠尔被赐姓丁。

得姓始祖:丁公伋。

炎帝神农氏是少典的儿子,因居住在姜水之滨,于是以姜为氏。

姜姓子孙经夏、商两代,到周时有姜姓吕尚,俗称姜太公。

他西周初年任周太师,因辅佐武王灭商有功,封于齐(今山东省北部)。

其儿子名,周成王时为朝廷重臣,又是周康王的顾命大臣,死后谥号为齐丁公伋,其子孙便以谥号为氏伋,称为丁姓,并尊丁公伋为丁姓始祖。

丁氏家谱序三才既定出御世,曰盘古而三皇五帝,或让贤吕官天下,或传子吕家天下,源源本本。

既编辑而精于国史,亦必操管而遗为世牒,故国有史,而家有谱。

历稽汉晋唐宋,古制不爽,唏嘘。

帝王兴衰垂于史册,终可传世。

至若士庶臣民贤愚不等,史不能载,非谱莫传,凡欲绵其世泽,继其祖武者,维远莫能稽而牒乎。

可互证百世,而下览谱如见也于之先祖。

普郎公明太祖时维将,忠于王事,赐封济阳侯,发脉于天宝之临江府清江县樟树镇,丁祖是也。

普郎公之系生三子元一、元二、元三。

一公二公客游江左,因群雄互争,民无宁居,遂于邮之甓社湖西而创家焉。

元一公创业于兹,即今沛城西村,后世子孙或在故居或迁余家坝或迁天长县汊涧镇。

元二公创业于淮之北即今清河五河等县是也。

元一公福山配徐老孺人生子名五(铭)。

元二公如山配氏未详。

名五公配张老孺人生六润,润德、润诚、润礼、润贤、润琳、润富。

润德公配张老孺人生鸾、瑾、凤、钱。

瑾公配戴老孺人生一子堂。

堂公配李,刘老孺人生四子:珍、银、和、穆。

但版图日众,宗支繁衍,今不谱序,则后之世者易于紊乱,尊卑不别,门类不清,大宗不知小宗,因起奸徒之混渎,不知承服是正宗噫,是谁之过欤。

数于更重为修订先详录记。

润德公一门再考合族世系汇为全编,以俟后之哲者时家补叙。

太古之世穴居埜处族类,未繁姓氏未判迨及,中古风气渐开,生人渐多,姓氏渐定,有一祖而数姓者,有兄弟而分氏者,自三代以远,或园所居而姓者,或因所业而姓者,纷纷不一。

后世因之死,以开宗族父秦之乱人,虽流徙世系不没,犹云去古不远弗,忘祖德宗功,实由中国衣冠人物,而夷狄之风末浸。

迨五湖(胡)乱华,晋室南迁,中原之人流播江表,夏世君子不忘根本,而谱学兴也,所以历代文献,尽在江左,犹如周礼之在鲁也,自六朝以及唐宋姓氏愈繁,谱学愈谨。

至明高祖皇帝龙兴中原。

人物焕然一新。

维时家大父元一公、元二公寓于江西之临江,未识前代何许人氏,值兵乱遂流寓于甓社湖西,而家于沛城之西村焉,后世子孙从事于耕读。

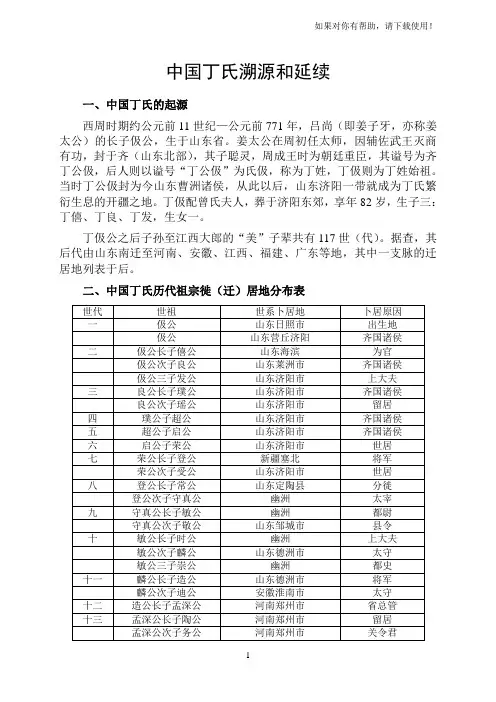

中国丁氏溯源和延续一、中国丁氏的起源西周时期约公元前11世纪—公元前771年,吕尚(即姜子牙,亦称姜太公)的长子伋公,生于山东省。

姜太公在周初任太师,因辅佐武王灭商有功,封于齐(山东北部),其子聪灵,周成王时为朝廷重臣,其谥号为齐丁公伋,后人则以谥号“丁公伋”为氏伋,称为丁姓,丁伋则为丁姓始祖。

当时丁公伋封为今山东曹洲诸侯,从此以后,山东济阳一带就成为丁氏繁衍生息的开疆之地。

丁伋配曾氏夫人,葬于济阳东郊,享年82岁,生子三:丁僖、丁良、丁发,生女一。

丁伋公之后子孙至江西大郎的“美”子辈共有117世(代)。

据查,其后代由山东南迁至河南、安徽、江西、福建、广东等地,其中一支脉的迁居地列表于后。

二、中国丁氏历代祖宗徙(迁)居地分布表三、江西赣县兰芬丁氏大郎公来历兰芬丁氏始祖大郎公,系由河南开封府祥符县于南宋嘉佑年间(仁宗皇帝在位,公元1056-1064年),来到江西南昌丰城沙湖当官六年,至1064年,仁宗皇帝去位,英宗皇帝即位,年号由宋嘉佑改为宋治平。

当时兴国县(官)长与大郎公很要好,这年(公元1064年)大郎公去访问兴国县长,经过兰芬,看到此地方非常美丽,山青水秀,兰桂芬芳,玩了很久,不想离开。

第二年(1065年)大郎公即带家人到此地开居,命地名为兰芬。

兴国县官则推大郎公为兰芬始祖。

自此赣县丁氏就以丁大郎公为第一代祖宗。

大郎公娶妻钟氏,品德兼优。

生有六个儿子,即:一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎。

其中二郎任将军官职,管理湖北地区(古代楚国荆州)。

三郎住在兰芬的和塘(现还有一庙纪念)。

六郎带两个儿子去了广东南雄府白亭开居。

剩余三个儿子住在兰芬,他们当中,一郎公很昌盛,一代代往下传,第五世(代)即二十六郎,生有三个儿子,即:八四郎,八郎,九郎。

据族谱记载,八四郎、八郎两房的子孙很多,分散居住在赣县爱敬乡,八四郎公的嗣孙仲诚公又由赣县迁到于都定基在沅沥山,至今几十代,于都以南的禾丰、新陂等几十个村到处都是丁氏所居。

丁氏家谱【九二版】江西省瑞昌市范镇长春村大屋丁前七房世系【梦松堂】丁氏家谱【梦松堂】江西省瑞昌市范镇长春村大屋丁庄世系吾丁氏溯源,始于西周之初。

姜太公之长子封于齐,称丁公,子孙姓之。

齐即今山东省济阳县,故丁氏发迹地称济阳郡。

东汉末,令威公由山东省迁居江西省吉水县;唐末,其后裔又迁江西柴桑郡(今九江);元末明初,文通公因避战乱,由柴桑迁瑞昌红罗帐西村(今瑞昌洪岭光明村丁家咀)。

为本支各庄之始祖。

补注:丁福主为丁氏公共之远祖。

大屋庄旧称石虎庄,以庄之东南半里许有石虎山横踞而得名。

后人繁衍,蔚成巨族,乡里咸呼为大屋丁家。

先祖是从湖北圻洲瓦窑洼【待考证】迁居到九江。

一世祖文通公因避战乱由柴桑(今九江)迁居红罗帐西村,二世祖九镛公因经商迁徙楚北各地后回瑞昌磨盘墩(今瑞昌市范镇冯家铺与河下李交界处)定居,三世祖宜亮公迁居义城堡(今瑞昌市范镇长春村岸下丁)。

七世祖添富公由义城堡迁居本庄为本庄始祖,十世祖君甫公为后房始祖,其胞弟臣甫公为前房始祖。

前房十二世祖志先公为十一房始祖;前房十四世祖元兴公为五大房始祖,五大房中分大、二、三、五、七诸小房。

其次弟元文为四大房始祖,四大房中分六、八、九、十诸小房。

其三弟元仕为四房始祖。

自七世祖添富公大约于明朝末年由义城堡(岸下丁)迁居石虎山(大屋丁)至今,已历十八世,约四百余年历史。

本房自十五世祖亨毓公以来,已历九世,约两百余年历史。

目前辈分介于“通”、“忠”字辈之间。

本庄辈份自十四世算起:元、亨、利、贞、通发、祥、显、达、立;忠、孝、志、承、先;学、修、源、绪、远;俊、秀、业、光、前;振、兴、开、景、运;世、代、芳、声、传。

注:第一句为本庄及岸下庄河岸上丁家桥等庄所使用。

第二第三句照旧,第四第五句有大变动,后两句乃新增者。

本庄“伏”字同“发”字辈,“时”字同“祥”字辈,“显”字以下与各庄一致。

公元一九九二年春谱局办公室公元二零一一年春成编辑整理丁氏宗谱【公元一九九二年重修于黄梅邓渡】二零一二年春编辑整理 1。

1、出自丁侯的后裔。

丁侯为殷商诸侯。

周武王讨伐殷纣时丁侯因不从而被周所灭,其祖孙散居各地,部族仍以丁为氏。

2、出自姜姓,为姜太公的后裔,其始祖为姜伋,以谥号为姓氏3、为孙姓所改,是周文王的姬姓后裔。

《江表传》云:"孙权因孙匡烧损茅芒,以乏军用,别其族为丁氏。

"所以,后世的丁姓中国人之中,特别是南方的丁姓人中,有一部分是周文王的姬姓后裔,因为孙氏传自周文王第8子康叔。

4、出自子姓。

春秋时宋国有大夫宋丁公,死后,其子孙以谥号为姓氏,称丁氏。

5、历史上的西域(今新疆大部分地区)人名中,最后一个字是" 丁"的很多,进入中原汉化以后往往改姓丁。

如《灵山房集高士传》云:"鹤年西域人也,曾祖阿老丁,祖父苦思丁,父为乌禄丁,又有从兄士雅漠丁,鹤年知自曾祖以下其名末一家皆丁字,不知何义,后世遂以鹤年为丁姓。

"6、出自于氏所改。

据《枫窗小牍》所载:"宋有无赖子于庆,欲依丁谓,一老儒教其改姓丁,后果得意。

"补充:丁姓字辈为(承字为12世,以前没有字辈)承怀允其启长源盛久远昌忠正邦佐广济仁义良大德神先志光明国庆延(以下的还得查考)恭平唯自守敏惠继能连目前在如皋正字辈已比较少,基本上在世可见字辈在“正邦佐广济”而在泰兴昌字辈的还有,在世可见字辈为“昌忠正邦佐广”。

家谱文献:1.家谱:福建泉州丁氏族谱,(明)丁儀等修,明朝年间丁氏手抄本一册。

现被收藏在福建省图书馆。

湖南上湘丁氏族谱四卷,(清)丁文斐、丁文仕纂,清乾隆三十年(公元1765年)木刻活字印本一册。

现被收藏在湖南省图书馆。

注:该族散居湘潭、湘乡等地。

浙江新昌彩煙丁氏宗谱十二卷,(清)丁承瑞等纂修,清乾隆三十六年(公元1771年)木刻活字印本,今仅存第一~十一卷。

现被收藏在浙江省宁波市天一阁文物管理所。

江苏南通丁氏宗谱三十卷,(清)丁邦球重修,清道光五年(公元1825年)裕昌堂木刻活字印本,今仅存第七卷、第三十卷。

瑞昌辂北周旯世系之堂号汇编堂号和郡望一样是中国姓氏文化中的特有范畴。

也是中国人寻根问祖时不可不先熟悉的一个概念。

堂号就是祠堂的名称、称号。

祠堂又称为家庙,是中国人供奉祖先神位、祭祀祖先神灵、举办宗族事务的公共场所。

中国人是世界上最有祖先崇拜传统的一个民族。

在每个家族中,往往都有一个场所来供奉已去世的祖先的神主牌位。

所以,旧时的每个家族都会有本家族的祠堂,并给它取一个名号,目的是让子孙们每提起自家的堂号,就会知道本族的来源,记起宗功祖德。

俗话说,树大分杈。

随着生命的传递、繁衍,家族就会不断扩大。

扩大的结果是一些家族从祖居地迁居他处,另开基业,形成新的分支和新的宗族。

这些新形成的宗族和分支,往往又会建立新的祠堂,来供奉最亲近的祖先。

于是,由一个祠堂又会派生出许多新的祠堂来。

因此,象族谱有总谱、支谱一样,祠堂也就有总祠、支祠、分祠之分,也就是民间所说的所谓大堂祠和小祠堂。

堂号不仅仅是用在祠堂,还多用在族谱、店铺、书斋及厅堂、礼簿等处;也有用在生活器具上的,如在斗、口袋、钱袋、灯笼等上面大书堂号,以标明姓氏及族别。

凡看重自己的姓氏和族属的人,都不会忘记本族世代相传的堂号。

不仅汉族,许多迁居内陆的其它少数民族,如匈奴的呼延氏(太原堂)、回纥族的爱氏(西河堂)、蠕蠕族的苕氏(河内堂)等少数民族,内迁后接受了汉文化,也有以其繁衍地的郡名或祖上业绩之典故作堂号的。

历来每个姓氏、每个宗族、每个家族,都有自己的堂号。

堂号的历史悠久,应用广泛,在中国宗法社会中有非常重大的意义和作用。

从功能上说,堂号的意义主要在于区别姓氏、区分宗派,劝善惩恶,教育族人。

如果说郡望是高一级别的宗族寻根标志,那么,堂号就是比郡望低一级的宗族标志。

郡望往往可以作为堂号,但堂号却大都不能用作郡望。

一个姓的堂号要比郡望多得多,一姓的郡望只有数个多至数十个,但堂号往往有数百甚至上千个之多。

郡望在宋代以后就开始走向统一和固定,但堂号却随着宗族的发展,一直在不断的增加。

江西赣县丁氏字派一世祖:大郎宋仁宗嘉祐四年己亥由河南开封祥符县历宦豫章丰城县。

宋英宗治平二年乙已乃徙步赣县爱敬乡兰芬,家焉为丁氏始祖。

娶妻钟氏,生子六:一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎。

二世祖:一郎大郎公长子,娶妻谢氏,生子二:二十五郎、三十一郎。

三世祖:三十一郎一郎公次子,娶妻刘氏,生子二:四十一郎、十三郎。

四世祖:四十一郎三十一郎长子,娶妻谢氏,生子一:二十六郎。

五世祖:二十六郎四十一郎之子,娶妻钟氏,生子三:八四郎、八郎、九郎。

六世祖:八四郎二十六郎长子,娶妻肖氏,生子五:均保四郎、均保五郎、均保七郎、均保八、均保九郎。

七世祖:均保四郎八四郎长子,娶妻曾氏,生子一:四七郎。

八世祖:四七郎均保四郎之子,娶妻周氏,生子二:元三郎、元五郎。

九世祖:元五郎四七郎次子,娶妻曾氏,生子二:受允一郎、受远二郎。

十世祖:受允一郎元五郎长子,娶妻陈氏,生子三:付智四郎、付和五郎、付三郎。

十一世祖:付智四郎受允一郎长子,娶妻曾氏,生子三:贵珍、贵荣、贵华。

十二世祖:贵珍付知四郎长子,娶妻刘氏,继娶朱氏,生子一:丙逊(刘出)十三世祖:丙逊贵珍公之子,娶妻詹氏,继娶候氏,生子四:敬发、敬信、敬德、敬安。

十四世祖:敬信丙逊公次子,娶妻朱氏,继娶康氏,生子四:仲誌、仲诚、仲谅、仲讚。

十五世祖:仲诚敬信公次子,字:志慤于明朝成化三年由赣县兰芬徒家于都源沥山,(旧称于化里)是为来于始祖。

今子孙繁衍人文蔚起皆公与孺人积德深厚之所致。

后之子孙当敬而识之,毋忘本,应思源。

娶妻谢氏,生子七:正辉、正方、正本、正奇、正道、正通、正达。

十六世祖:正奇仲诚公之四子,字奇峰娶妻张氏,生子四:广祥、广瑞、广祯、广保。

广保即伍保太祖。

十六世祖:正道仲诚公之五子,字性存娶妻尭氏,继娶康氏,生子一:广祓(康出)十六世祖:正通仲诚公之六子,娶妻曾氏,生子二:广富、广贵十六世祖:正达仲诚公之七子,娶妻康氏,生子一:广积十七世祖:广祥正奇长子,娶妻袁氏,生子一:友誎。

全国各省丁⽒辈分收集丁⽒家谱字辈派语汇编1、江苏南通海安丁⽒字派承怀允其启长源盛久远昌忠正邦佐⼴济仁义良⼤泽成先志光明国庆延恭宽唯⾃守敏惠继能连2、辽宁省沈阳辽中丁村丁⽒天振洪⼼连吉祥兆久延3、肥西县浏河乡丁⽒应朝时光国,宏儒克守常云仍唯学绍,家道世必昌善乃传宗法,贤良启厚芳诚思专书业,永庆兆安邦4、繁昌县丁⽒良学世守,⽂⼠兴邦德成本⽴,仁厚泽长贤能继起,荣祖华章孝义祥和,家祚永昌5、含⼭县清溪镇五果堂丁⽒天佑善良,家道吉祥,万世继之,光⼤其昌6、南陵县龙⼭丁⽒字辈礼义光前烈,诗书裕后昆,忠良千古美,孝友万年春7、肥东县长临河彝伦堂丁⽒朝良万世仲⽂学,国正百代启洪宇仁义传家道,诗书锡庆长德智勤和永发达,聪慧礼孝久平安敬贤能才华,积善福寿康8、庐江县丁坎丁⽒元⼠⽂为志,先代发荣昌后克继其绪,家声庆远长积善承宗德,扬名振祖邦贤良传万世,永保有余光9、吉林省舒兰市⼩城镇景合村忠厚传家远,诗书继世长。

10、吉林省长春市农安县前岗乡凤,震,国,宝,连,成,⽟11、吉林省德惠市同太乡⽴新村万,焕,⽟,振,淑,雪,桂,忠12、⼭西省运城市垣曲县英⾔乡南⽩鹅村19世起后续兆宪振旭圣泽惠润安祥13、浙江奉化丁⽒字辈贤孝悌传家忠良济世光裕永昌继志述事14、浙江永嘉丁⽒字辈永昌夫康泰应复启⽂明崇⾼光祖德嗣后振家声世元⼠⼦显嘉国庆朝廷15、浙江苍南丁⽒字辈万君成继尙晋永开鍖□振宗中良启后兴友祥璹延达□□□和守礼善施义⽅宏贤经书耀宗显扬16、江苏如皋邹丁⽒家族承怀允其启长源盛久远昌忠正邦佐⼴济仁义良⼤泽成先志光明国庆延恭宽唯⾃守敏惠继能连17、庄河满族丁⽒建、长、守、忠、正,永、义、德、本、⽣18、⽇照丁⽒世系辈分排⾏以四字为⼀辈,不分正副,各听其便。

近代正在使⽤的⼗三⾄⼆⼗⼋世辈分惟我家谱履历备详原籍海州肇始武昌明初来照相宅河北天启开科崇祯任职乡贤名宦德⾔事功显扬令绪繁育兴隆⾀愿同⼼孝敬和睦世代绵长丕承祖泽19、陕西商洛丁⽒周,正,忠,礼,⽟,贵,福,宪20、安徽肥东县西⼭驿丁岗、丁湾字辈国家恒⽂成善以道21、湖北钟祥丁⽒字辈⼦德于宏昌22、湖北应城义和镇丁⽒家正国昌忠强佑23、浙江新昌县彩烟丁⽒字辈孝友绍祖志忠良相圣延定邦怀道化崇善在安宁24、湖北孝感丁⽒字辈⽟凤鹏怀正⼤光明⼈和家顺富贵长春25、江苏扬州以及安徽接壤丁⽒兆国恩家庆⼈寿年丰26、江苏丰县虺城丁⽒昌.敬.成.⽂.道.允.维.厚27、⼴西⽟林丁⽒字辈朝为万国继德政百群家庆祖宗富贵28、⼭东新泰丁⽒字辈成,仲,⽟,安,佃,纪,富,云,守也,正,清,⽴,齐,路,原,⼭,登29、湖北宜昌丁⽒字辈忠、正、贤、良、鸿、昌、建、⽴曹、槐、宝、树、戚、岁、佳、帮30、四川安岳丁⽒字辈绍、德、思、胜31、湖北黄冈丁⽒字辈⽩.尚.时.学再.惜.之.楚明.达.正.江宋.兴.周.茂永.保.华.阳32、⼴东省乐昌市丁⽒字辈书其慰喜光前⽉笔事孔孟振家声33、湖南省张家界丁⽒字辈:祖德云多⼠34、沈阳苏家屯丁⽒字辈:成德孟可朝⽂志国万洪福明良世尚天殿兆清廷启君⾸佩宝容为⽟35、安徽怀宁丁⽒字辈:嘉振应启世道昌尚宗志仁⽈宪邦⼠伯希时可待遇36、湖北省长阳县丁⽒字辈:元本云贵习,⾦相银业诗。

江西省家谱族谱全集寻根问祖资料合集(四)江西省家谱族谱全集共4部分,这是第4部分,其他部分请看主页其他条目。

夏江西湖口夏氏宗谱夏江西九江夏氏宗谱夏江西瑞昌夏氏东分分谱夏江西上饶丰溪赤峰夏氏宗谱夏江西上饶夏氏宗谱夏江西石城会稽郡夏氏族谱夏江西武宁夏氏宗谱夏江西永丰丰庆夏氏宗谱夏氏宗谱夏阳汤氏族谱向江西不详向氏宗谱向氏宗谱项江西广丰丰谿涟湖项氏宗谱萧江西不详吉郡萧朝宗堂续修主谱萧江西不详吉郡萧氏主谱萧江西赣县赣邑坊溪萧氏五修族谱萧江西广丰萧氏宗谱萧江西-吉安吉郡萧氏总祠朝宗堂主谱萧江西-吉安萧氏族谱萧江西-吉安洋湖萧氏五修族谱萧江西吉水虎溪萧氏宗谱萧江西吉水金滩滩头萧氏族谱萧江西吉水萧氏重修族谱萧江西庐陵衡山乌塘萧氏十一修族谱萧江西南康萧氏族谱萧江西萍乡萍北杉木萧氏族谱萧江西上饶萧氏宗谱萧江西泰和金滩滩头萧氏族谱萧江西泰和泰和南溪萧氏族谱萧江西泰和萧氏三修族谱萧江西泰和萧氏四修支谱萧江西泰和洋湖萧氏五修族谱萧江西万载万载萧氏支谱萧江西婺源萧江氏家谱萧江西永丰浚源萧氏重修族谱萧江西雩都虎溪萧氏宗谱萧氏大成族谱萧氏宗谱萧台湾台北江西泰和泸源萧氏族谱谢江西赣县赣县檀境谢氏七修族谱谢江西贵溪浦阳谢氏宗谱谢江西-吉安陇陂谢氏续修族谱谢江西-吉安石渡谢氏七修族谱谢江西南丰源溪谢氏族谱谢江西南康谢氏族谱谢江西瑞金瑞林谢氏九修族谱谢江西上饶谢氏重修宗谱谢江西上饶谢氏宗谱谢江西泰和陇陂谢氏续修族谱谢江西万载谢氏族谱谢江西兴国兴邑梅溪谢氏八修族谱谢江西兴国兴邑梅溪谢氏七修族谱谢江西修水谢氏宗谱谢江西宜春谢氏族谱谢江西永丰谢氏族谱谢江西雩都池溪谢氏四修族谱谢江西雩都谢氏东山堂雩都桥头信隆公九修族谱谢氏重修族谱谢氏族谱辛江西宁都万载辛氏族谱辛江西万载万载辛氏幼房谱辛江西万载万载辛氏族谱新安庐源詹氏合修宗谱新安太原王氏宗谱新城颍川陈氏支谱星江严田李氏八修宗谱星源甲道张氏宗谱星源银川郑氏宗谱兴国福岭杨氏十修族谱兴国王氏重修族谱熊江西不详熊氏宗谱熊江西不详熊氏族谱熊江西奉新茥林熊氏宗谱熊江西湖口熊氏重修族谱熊江西南昌熊氏宗谱熊江西南昌熊氏族谱熊江西鄱阳熊氏宗谱熊江西新建熊氏族谱熊江西兴国熊氏大成宗谱徐江西不详徐氏宗谱徐江西崇仁徐氏家谱徐江西都昌徐氏宗谱徐江西都昌徐氏族谱徐江西丰城沔浒徐氏十修族谱徐江西丰城清水港徐氏十续宗谱徐江西丰城徐氏八修族谱徐江西广丰笔峰徐氏宗谱徐江西广丰溪淤徐氏宗谱徐江西广丰徐氏家谱徐江西乐平南州徐氏宗谱徐江西南昌徐氏宗谱徐江西鄱阳凰冈徐氏家谱徐江西鄱阳徐氏宗谱徐江西清江清江云溪徐氏族谱徐江西上饶东海徐氏宗谱徐江西上饶新昌徐氏宗谱徐江西上饶徐氏(十修)族谱徐江西上饶徐氏家谱徐江西上饶徐氏宗谱徐江西上饶徐氏族谱徐江西万载万载礼裕江上徐氏族谱徐江西弋阳徐氏家谱徐氏八修族谱徐氏宗谱许江西不详高阳堂许氏族谱许江西不详圭海许氏族谱许江西不详许氏宗谱许江西奉新许氏大全族谱许江西贵溪许氏宗谱许江西会昌许氏大宗族谱许江西吉水城南许氏重修族谱许江西乐平许氏家谱许江西上饶许氏宗谱许江西-万安罗塘许氏宗谱许江西万载许氏族谱鄢江西丰城鄢氏族谱鄢江西-吉安鄢氏重修族谱严江西不详衙背严氏八修家谱严江西泰和泰和城头严氏族谱严江西万载严氏族谱严田宗谱阎江西铅山兰谿太原阎氏宗谱颜江西吉水颜氏续修通谱晏江西上高东溪晏氏家谱晏江西万载万载高城晏氏族谱燕江西鄱阳燕氏宗谱阳都徐氏十四联四修族谱阳江西吉水泷冈欧阳氏谱阳江西南康[阳氏族谱阳江西石城渤海欧阳氏家谱杨江西大庾杨氏族谱杨江西都昌宏农杨氏宗谱杨江西都昌杨氏宗谱杨江西抚州灌溪杨氏重修族谱杨江西赣县[江西赣县迁台杨氏家谱杨江西湖口杨氏大成宗谱杨江西湖口杨氏家谱杨江西湖口杨氏重修宗谱杨江西湖口杨氏宗谱杨江西-吉安兴邑杨氏重修族谱杨江西-吉安杨氏续修族谱杨江西吉水舍溪杨氏重修族谱杨江西吉水杨氏宗谱杨江西乐安灌溪杨氏重修族谱杨江西临川沙港杨氏九修族谱杨江西庐陵杨氏宗谱杨江西鄱阳太原王杨宗谱杨江西铅山鵞湖西塘杨氏宗谱杨江西清江杨氏续修宗谱杨江西瑞金瑞金北关杨氏族谱杨江西瑞金瑞金西门杨氏七修族谱杨江西上饶杨氏宗谱杨江西万载万载杨氏续修支谱杨江西万载杨氏族谱杨江西兴国兴国县北杨氏九修族谱杨江西兴国兴邑杨氏重修族谱杨江西兴国杨氏十修族谱杨江西宜春洖溪杨氏族谱杨江西宜黄杨氏续修宗谱杨江西弋阳杨氏宗谱杨江西永丰杨氏十修族谱杨江西雩都杨氏十修族谱杨江西雩都杨氏续修族谱杨江西樟树清江誉溪杨氏五修族谱杨氏族谱杨台湾台北[江西赣县迁台杨氏家谱姚江西浮梁吴兴姚氏宗谱姚江西赣县姚氏四修族谱姚江西乐平姚氏宗谱姚江西鄱阳南山姚氏宗谱姚江西-万安吴兴姚氏三修宗谱叶江西不详叶氏宗谱叶江西不详叶氏族谱叶江西德兴南阳叶氏宗谱叶江西分宜叶氏族谱叶江西浮梁南阳叶氏宗谱叶江西赣县赣南吉叶氏联修族谱叶江西赣县叶氏宗谱叶江西-吉安叶氏六修族谱叶江西吉水吉水东营叶氏六修族谱叶江西南康赣南吉叶氏联修族谱叶江西萍乡叶氏族谱叶江西鄱阳鄱阳叶氏家谱叶江西上高叶氏族谱叶江西上犹南阳郡叶氏族谱叶江西遂川赣南吉叶氏联修族谱叶江西铜鼓叶氏族谱叶江西-万安赣南吉叶氏联修族谱叶江西万载叶氏族谱叶江西婺源南阳叶氏宗谱叶江西信丰赣南吉叶氏联修族谱叶江西修水叶氏宗谱叶江西宜春叶氏族谱叶江西永丰读洲叶氏宗谱叶江西永修吴城叶氏宗谱叶江西雩都赣南吉叶氏联修族谱宜春陈氏大成宗谱宜黄棠阴罗氏尚义门房谱宜邑罗溪王氏族谱宜邑谢氏六修宗谱义门陈氏大成宗谱义门陈氏大同宗谱易江西崇仁易氏分支坐挪十二修族谱易江西崇仁易氏分支坐挪十一修族谱易江西-吉安易氏支谱易江西建昌易氏分支坐挪十二修族谱易江西建昌易氏分支坐挪十一修族谱易江西瑞昌易氏宗谱易江西瑞金易氏义塾社谱易江西修水易氏德支宗谱易江西永修易氏分支坐挪十二修族谱易江西永修易氏分支坐挪十一修族谱殷江西湖口殷氏宗谱殷江西鄱阳殷氏宗谱殷江西星子殷氏合修宗谱银山王氏重修族谱阴阳王氏宗谱尹江西不详尹氏族谱尹江西赣县赣东南尹氏联修族谱尹江西广昌赣东南尹氏联修族谱尹江西会昌赣东南尹氏联修族谱尹江西-吉安尹氏宗谱尹江西吉水尹氏宗谱尹江西-靖安尹氏宗谱尹江西乐安尹氏族谱尹江西宁都赣东南尹氏联修族谱尹江西瑞金赣东南尹氏联修族谱尹江西上饶尹氏族谱尹江西石城赣东南尹氏联修族谱尹江西兴国赣东南尹氏联修族谱尹江西雩都赣东南尹氏联修族谱颍川堂钟氏联修总谱颍川堂钟氏联修族谱应江西宜黄应氏七修族谱游江西萍乡游氏支谱游江西万载万载杭溪游氏族谱游江西婺源游氏宗谱游江西修水游氏宗谱于江西不详于氏宗谱于江西都昌[于氏大成宗谱于江西都昌于氏宗谱于江西丰城于氏宗谱余江西不详余氏宗谱余江西都昌江西都昌余氏大成宗谱余江西丰城泸溪余氏八修族谱余江西抚州培坞余氏家谱余江西南城曲江余氏宗谱余江西鄱阳余氏宗谱余江西铅山芳塘余氏支谱余江西铅山余氏宗谱余江西上饶芳塘余氏支谱余江西上饶芳塘余氏宗谱余江西上饶培坞余氏家谱余江西上饶曲江余氏宗谱余江西上饶泗水余氏宗谱余江西万载万载桃源余氏支谱余江西万载余氏族谱余江西新城曲江余氏宗谱余江西永丰余氏宗谱余江西余干余氏宗谱俞江西南昌俞氏宗谱俞江西婺源河涧俞氏支谱俞江西婺源龙溪俞氏宗谱俞江西永丰丰溪巨山俞氏宗谱俞江西玉山河闲俞氏宗谱郁江西-吉安安福郁氏谦公族谱郁江西萍乡萍邑郁氏族谱喻江西不详喻氏宗谱喻江西鄱阳喻氏宗谱喻江西万载万载丰田喻氏族谱豫章黄祠四修主谱豫章涂氏宗谱袁江西不详袁氏合修族谱袁江西都昌袁氏宗谱袁江西赣县袁氏大成宗谱袁江西-吉安铅坊袁氏十修族谱袁江西瑞金瑞金黄田袁氏族谱袁江西铜鼓袁氏大成宗谱袁江西万载万载白良袁宽房谱袁江西宜春宜阳楼陬袁氏族谱袁郡曹氏合谱袁郡蓝氏主谱袁郡钟祠主谱袁郡锺氏主谱袁萍李宪公支谱翟江西奉新翟氏九修家谱詹江西乐安弓灞詹氏族谱詹江西上饶詹氏宗谱詹江西婺源庆源詹氏宗谱詹江西婺源婺源庆源詹氏宗谱张江西不详张氏联修族谱张江西不详张氏宗谱张江西德兴东社张氏宗谱张江西都昌张氏宗谱张江西丰城张氏四修宗谱张江西浮梁张氏宗谱张江西赣县围田上张氏族谱张江西赣县张氏宗谱张江西赣县张氏族谱张江西广丰丰谿张氏宗谱张江西广丰张氏宗谱张江西-红安张氏宗谱张江西会昌张氏七修族谱张江西-吉安古井张氏通谱张江西-吉安长陇张氏族谱张江西吉水城西张氏六修族谱张江西吉水七帐张氏族谱张江西九江九江封一乡张氏宗谱张江西九江张氏宗谱张江西乐平张氏宗谱张江西南昌张氏宗谱张江西南康张氏九修宗谱张江西宁都甲申重修(十二修)湖头张氏族谱张江西宁都张氏七修族谱张江西萍乡萍北流江张氏族谱张江西鄱阳张氏宗谱张江西铅山张氏宗谱张江西瑞金张氏十一修族谱张江西上饶清河张氏宗谱张江西上饶儒林张氏联宗谱张江西上饶张氏宗谱张江西上饶张氏族谱张江西石城石涧湖坵张氏五修族谱张江西石城张氏十一修族谱张江西遂川(锺氏彭氏廖氏张氏古氏李氏)兴文社谱张江西遂川张氏重修支谱张江西-万安张氏七续宗谱张江西万载郭山张氏重修族谱张江西万载万载大坳张氏支谱张江西万载万载张氏六房族谱张江西万载万载张氏六支族谱张江西万载张氏合谱张江西万载张氏联修族谱张江西万载张氏支谱张江西万载张氏族谱张江西武宁鄂浠张氏宗谱张江西武宁张氏宗谱张江西婺源甲道张氏宗谱张江西新营东社张氏宗谱张江西信丰张氏七修族谱张江西信丰张氏族谱张江西兴国清河张氏重修族谱张江西兴国兴邑富足张氏第六修族谱张江西兴国张氏联修族谱张江西兴国张氏七修族谱张江西兴国张氏族谱张江西寻乌长邑车头张氏族谱张江西宜春宜春张氏支谱张江西永丰清河郡张氏十修族谱张江西永丰张氏联修族谱张江西雩都雩都张氏二届联修族谱张江西玉山东社张氏宗谱张江西玉山怀玉张氏宗谱张江西玉山张岭张氏宗谱张氏大成族谱张氏宗谱张氏族谱章江西不详章氏会谱章江西丰城章氏族谱章江西奉新章氏宗谱章江西浮梁章氏宗谱章江西新建章氏宗谱章江西宜黄宜邑鹿冈章氏宗谱樟村王氏宗谱长宁滋溪谢氏三修族谱赵江西丰城义水赵氏宗谱赵江西丰城赵氏宗谱赵江西奉新奉新赵氏家谱赵江西抚州江西抚州窑前赵氏族谱赵江西抚州窑前赵氏族谱赵江西临川江西抚州窑前赵氏族谱赵江西鄱阳江西抚州窑前赵氏族谱赵江西鄱阳赵氏宗谱赵江西上饶赵氏宗谱郑江西不详郑氏宗谱郑江西都昌郑氏宗谱郑江西浮梁荣阳郑氏族谱郑江西浮梁郑氏宗谱郑江西广丰荥阳郑氏统修宗谱郑江西广丰郑氏宗谱郑江西鄱阳荣阳郑氏族谱郑江西鄱阳郑氏宗谱郑江西上饶莱阳郑氏统修宗谱郑江西上饶信饶沙溪郑氏贞房支谱郑江西上饶信饶沙溪郑氏族谱郑江西上饶荥阳郑氏统修宗谱郑江西上饶荥阳郑氏续修宗谱郑江西上饶荥阳郑氏宗谱郑江西上饶郑氏宗谱郑江西泰和大瑞郑氏十修通谱郑江西万载万载谷源郑氏支谱郑江西玉山怀玉中间郑氏宗谱郑江西玉山闽永迁玉郑氏宗谱郑氏大成宗谱中墟颜氏族谱中洲庄氏宗谱锺江西都昌颖川锺氏宗谱锺江西赣县赣县鹭溪桃溪锺氏联修族谱锺江西赣县锺氏联修族谱锺江西赣县锺氏宗谱锺江西赣县锺姓大宗谱锺江西会昌会昌莲塘锺氏六修族谱锺江西会昌颍川堂会昌锺氏联修族谱锺江西-吉安锺氏主谱锺江西龙泉锺氏三修族谱锺江西宁都湖兴锺氏八修族谱锺江西萍乡锺氏支谱锺江西萍乡锺氏族谱锺江西鄱阳锺氏重修族谱锺江西鄱阳锺氏族谱锺江西瑞金瑞金大页坑锺氏族谱锺江西瑞金瑞金大悦锺氏四修族谱锺江西遂川(锺氏彭氏廖氏张氏古氏李氏)兴文社谱锺江西遂川锺氏三修族谱锺江西遂川锺氏族谱锺江西万载锺成公支谱锺江西万载锺氏宁房支谱锺江西万载锺氏牌谱锺江西万载锺氏支谱锺江西万载锺氏族谱锺江西兴国兴永锺氏重修族谱锺江西兴国颖川堂锺氏联修族谱锺江西兴国锺氏联修族谱锺江西兴国锺氏六修族谱锺江西兴国锺氏三修族谱锺江西兴国锺氏重修族谱锺江西兴国锺氏族谱锺江西宜春锺氏牌谱锺江西永丰兴永锺氏重修族谱周江西不详周氏七修族谱周江西不详周氏宗谱周江西都昌周氏宗谱周江西赣县周氏族谱周江西广丰丰溪大石周氏宗谱周江西广丰丰谿大石周氏宗谱周江西湖口汝南周氏宗谱周江西湖口乌兔周氏宗谱周江西湖口周氏大成宗谱周江西湖口周氏续修宗谱周江西湖口周氏宗谱周江西-吉安箬田周氏初修宗谱周江西九江濂溪周氏家谱周江西九江周氏大成宗谱周江西九江周氏宗谱周江西南丰周氏宗谱周江西南康浦阳田东周氏宗谱周江西鄱阳周氏宗谱周江西铅山周氏八修族谱周江西瑞昌周氏宗谱周江西上饶高洲周氏宗谱周江西遂川周氏五修族谱周江西泰和(周氏)一本堂宾兴会谱周江西泰和(周氏)一本堂春祭谱周江西万载万载大桥周氏族谱周江西婺源江峡周氏宗谱周江西星子乌兔周氏宗谱周江西弋阳周氏五修族谱周江西永丰格天堂周氏宗谱周江西永丰箬田周氏初修宗谱周江西玉山周氏宗谱周江西玉山竹川周氏宗谱朱江西不详朱氏续修族谱朱江西不详朱氏宗谱朱江西都昌朱氏重修宗谱朱江西赣县沛国堂赣南朱氏联修族谱朱江西赣县朱氏族谱朱江西赣县竹霸分派兴赣雩朱氏族谱朱江西湖口朱氏宗谱朱江西-吉安朱氏七郎公五修族谱朱江西吉水朱氏重修族谱朱江西建昌朱氏宗谱朱江西乐平桃源朱氏宗谱朱江西乐平朱氏族谱朱江西南昌盱眙朱氏八支宗谱朱江西宁都朱氏宗谱朱江西上饶紫阳朱氏宗谱朱江西泰和朱氏七郎公五修族谱朱江西-万安朱氏重修族谱朱江西万载朱氏族谱朱江西婺源浦阳朱氏宗谱朱江西婺源朱氏重修宗谱朱江西婺源朱氏宗谱朱江西婺源竹墩朱氏族谱朱江西兴国竹霸分派兴赣雩朱氏族谱朱江西宜春朱氏族谱朱江西永修朱氏宗谱朱江西雩都沛国堂赣南朱氏联修族谱朱江西雩都竹霸分派兴赣雩朱氏族谱朱江西玉山玉阳朱氏宗谱朱氏家谱朱氏宗谱朱氏族谱诸葛江西上饶诸葛氏宗谱祝江西南昌祝氏宗谱祝江西修水祝氏宗谱庄江西铅山庄氏宗谱庄江西上饶庄氏宗谱庄江西弋阳庄氏宗谱邹江西不详邹氏联宗族谱邹江西奉新邹氏族谱邹江西高安邹氏九修宗谱邹江西湖口邹氏宗谱邹江西-吉安邹氏族谱邹江西吉水邹氏族谱邹江西进贤邹氏族谱邹江西临川邹氏族谱邹江西南昌西陵邹氏宗谱邹江西宁都范阳邹氏重修族谱邹江西瑞金范阳邹氏重修族谱邹江西上饶邹氏族谱邹江西万载万载邹氏族谱邹江西万载邹氏族谱邹江西新建邹氏宗谱邹江西兴国范阳邹氏重修族谱邹江西雩都范阳邹氏重修族谱邹氏族谱左江西余干左氏宗谱。

丁氏家谱【九二版】江西省瑞昌市范镇长春村大屋丁世系【梦松堂】清进士正文公传公谱名利陞,号正文,字策廷。

六龄就读,英颖不凡。

九岁时,师为小试其才。

按其名以(正)字贯顶,出上联曰:“正气冲霄汉”,命以(文)字贯顶对之,公随脱口而出曰:“文光射斗牛”。

师大惊喜!旋又出上联曰:“正人可称君子”,公从容对曰:“文章必显英才”。

其童年崭露头角,有如此者。

十六岁应试而售,荣游泮水。

后赴洪都豫章书院深造,成绩特优,师友甚器之。

二十一岁荣中举人,文名大噪,其父欣慰不置。

然公谓父曰:“中举奚足道?儿思更上一层楼”。

同治乙丑年会试期届,公赴京应试,一举而捷。

金光耀目之进士第匾额,悬于祖堂门首。

清制考中进士,即授知县,公旋分配于湖北孝感,主持县政。

在职三年余,卓著政声,公注意奖掖后进,特拨专欵,奖励优秀学生,促其成才。

对农田水利亦甚重视,曾督修渠道五十余里。

在外三月,躬自指挥,赖以抗旱保收之,面积逾四千亩,因而深获上峰信任与群众爱戴。

后调升湖北均州知州,闻该地绅权甚重,主政者动辄掣肘。

公甫下车,即宴请诸巨绅,席间作刚柔兼济之献词,于是绅权稍敛,政令得以正常推行。

某次民间发生奸杀案,主犯为某巨绅之子,基层吏属,在某巨绅之威胁诱下,颠倒黒白,编造伪证,嫁祸于邻右之无辜者。

公细审此案,疑有曲折,遂化装实地私勘,历时旬余,几经访察,真相大白。

回州后明断此案,严惩元凶。

某巨绅竟怀恨不服,伺机图报。

未几,以某税务纠纷案具控抚署,诬公贪污枉法,抚署随派员下州彻查。

某巨绅重贿来使,反诬为真,公竟被停职候审。

数日后,适朝廷要吏彭玉麟巡视至此,公素仰彭公明正,遂向之缕诉曲情。

彭经多方查证,终幸水落石出。

某巨绅之阴谋未逞,且遭反坐。

然公经此无风横掀之恶浪,虽幸未中毒矢,而对仕途之艰险,深感沮丧,两月后遂借病辞退。

但上峰嘉其廉明,未允所请,乃勉从之。

次年夏,连日暴雨成灾,某地民房倒塌数百,灾民数千,嗷嗷待哺。

公亲临灾区,会同当地县府竭力拯济,并自捐一季俸银,置备物品,向灾民亲切慰问。

明《西关丁氏族谱序》碑与家族谱牒

龚远生

【期刊名称】《南方文物》

【年(卷),期】1998(000)004

【总页数】5页(P104-108)

【作者】龚远生

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K248

【相关文献】

1.地方谱牒与华侨华人研究——以《永春鹏翔郑氏族谱》为例 [J], 何燕

2.宁都客家丁氏与《西关丁氏族谱序》碑 [J], 龚远生

3.林则徐家族世系的新发现--论署名林则徐《西河郡林氏族谱序》及其考证 [J], 郭义山

4.历史再现鉴古明今──电视剧本《德化碑》序二 [J], 刘尧汉

5.民间谱牒的社会文化功能——以中国档案文献遗产《清漾毛氏族谱》为例 [J], 高达峰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。