第一节区域地基本含义

- 格式:doc

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:28

【第一节区域的含义和类型】之小船创作1.概念:区域是人们根据认知和实践的需要,按照一定的指标对地球表面进行划分的空间范围。

2.划分目的:认识地球表面的复杂性,并进行有效的管理。

3.特征:(1)具有某种自然或社会、经济、文化等地理特征。

(2)占据着一定的空间范围。

(3)区域边界有些是明确的,如各级行政区的边界;有些则具有过渡性的特点,如干旱区、湿润区等自然区的边界。

1.常用划分方法(1)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分①按照自然条件和景观特征的一致性或相似性划分的自然区域:高原区、热带雨林区、红壤地带等。

②按照人文条件和景观特征的一致性或相似性划分的人文区域:人口密度区、稻作农业区等。

(2)根据区域内部关联特点划分①国家为进行分级管理划分的行政区。

②按照贸易关系紧密程度划分的贸易区。

2.不同空间尺度的区域(1)大尺度区域:一般指全球或全大陆。

(2)中尺度区域:一般指较大地区或较大面积国家。

(3)小尺度区域:一般指局部地区。

1.热带雨林区与热带草原区有明确的界线( )2.“长三角”地区属于小尺度的区域。

( )3.华北平原区域内部的地形特征相对一致。

( )4.基本农田保护区是按照自然特征划分的。

( )5.经济全球化体现了区域的A.整体性B.差异性C.联系性D.开放性提示:1.×热带雨林区和热带草原区属于自然区,二者之间的界线具有过渡性的特点。

2.ד长三角”地区包括上海市及其周边地区,共涉及三省一市的26个市,属于中等尺度区域。

3.√同一区域内部地理特征具有相对一致性,华北平原地势平坦,区域内部的地形特征相对一致。

4.×基本农田保护区是按照人文条件和景观特征的一致性划分的人文区域。

5.D [经济全球化是世界经济发展的客观趋势,是区域开放性的表现。

]区域的含义及划分试验区总体方案。

国务院批准的总体方案明确指出,山东自贸试验区的实施范围为119.98平方千米,涵盖济南、青岛、烟台三个片区。

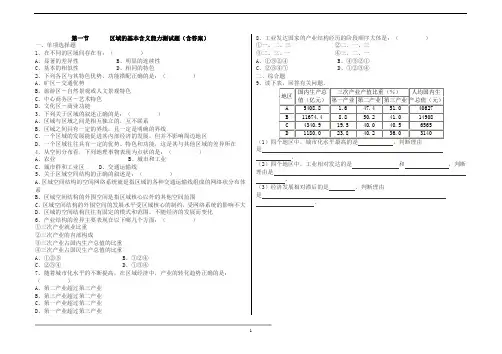

第一节区域的基本含义能力测试题(含答案)一、单项选择题1、在不同的区域间存在有:()A、显著的差异性B、明显的连续性C、基本的相似性D、相同的特色2、下列各区与其特色优势、功能搭配正确的是:()A、矿区-交通优势B、旅游区-自然景观或人文景观特色C、中心商务区-艺术特色D、文化区-商业功能3、下列关于区域的叙述正确的是:()A、区域与区域之间是相互独立的,互不联系B、区域之间具有一定的界线,且一定是明确的界线C、一个区域的发展能促进其内部经济的发展,但并不影响周边地区D、一个区域往往具有一定的优势、特色和功能,这是其与其他区域的差异所在4、从空间分布看,下列地理事物表现为点状的是:()A、农业B、城市和工业C、城市群和工业区D、交通运输线5、关于区域空间结构的正确的叙述是:()A、区域空间结构的空间网络系统就是指区域的各种交通运输线组成的网络状分布体系B、区域空间结构的外围空间是指区域核心以外的其他空间范围C、区域空间结构的外围空间的发展水平受区域核心的制约,受网络系统的影响不大D、区域的空间结构往往有固定的模式和范围,不随经济的发展而变化6、产业结构的差异主要表现在以下哪几个方面:()①三次产业就业比重②三次产业的内部构成③三次产业占国内生产总值的比重④三次产业占国民生产总值的比重A、①②③B、①②④C、②③④D、①③④7、随着城市化水平的不断提高,在区域经济中,产业的转化趋势正确的是:()A、第二产业超过第三产业B、第三产业超过第二产业C、第一产业超过第二产业D、第一产业超过第三产业8、工业发达国家的产业结构经历的阶段顺序大体是:()①一、二、三②二、一、三③二、三、一④三、二、一A、①③②④B、④③②①C、②③④①D、①②③④二、综合题9、读下表,回答有关问题。

地区国内生产总值(亿元)三次产业产值比重(%)人均国内生产总值(元)第一产业第二产业第三产业A 5408.8 1.6 47.4 51.0 40627B 11674.4 8.8 50.2 41.0 14908C 4340.9 19.5 40.0 40.5 6565D 1180.0 23.8 40.2 36.0 3140(1)四个地区中,城市化水平最高的是,判断理由是。

地理必修三知识构建第一单元区域地理环境与人类活动第一节认识区域一、区域的含义:含义:是指一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按一定的指标划分出来的。

区域的特点:①一定的面积、形状、范围和界线;②有明确的区位特征;③内部某些特征相对一致,并与其他区域有所区别。

区域的划分:①单一指标:热量带、干湿区指标:综合指标:东亚文化区、气候区。

②自然要素:中国三大自然区。

人文要素:发达地区和欠发达地、方言区。

二、区域类型的划分三、区域的空间尺度:一般来说,区域的空间尺度越大,描述区域的特点就越宏观;反之,尺度越小,描述的就越具体,越详细。

四、区域的特征1、整体性2、差异性3、开放性第二节自然环境和人类活动的区域差异1、形成区域差异的原因是什么?区域所处的纬度位置、海陆位置的不同,以及地形的影响。

2、区域差异的比较有哪些方面?一般包括:地理位置(纬度位置、海陆位置)、自然环境(地形、植被、水文、土壤、矿产资源等)、人类活动(农业发展水平、工业发展水平、城市化水平、生产活动方式、劳动力状况、人口状况、社会发展状况等)等。

3、日本和英国区域差异可以从哪些方面进行比较?自然环境的比较、经济发展的比较(农业生产的比较、工业发展的比较)。

4、日本工业为什么具有“临海型”的特点?日本国内矿产资源贫乏,所需工业原料需从国外进口;同时,日本国内市场狭小,工业产品大多依赖国际市场。

因此,日本工业主要分布在太平洋沿岸地区,这里港湾众多,海运便利,既便于进口原料,又有利于出口工业产品,形成明显的“临海型”布局格局。

5、我国三大自然区域划分的依据是什么?(地形、气候的地区差异)二、三大自然区的差异东部季风区内部差异(1)、我国南方和北方的划分通常情况下,我国的北方和南方是针对东部季风区而言的,其分界线是秦岭—淮河一线。

南方与北方的区域差异限制因素及发展方向:③四大亚区差异三、中国三大经济地带1、依据:自然条件、自然资源、社会经济发展水平补充:“西部大开发”的范围:西部经济地带所包括省区+内蒙古+广西“中部崛起”的范围:中部经济地带所包含的省区-内蒙古-黑龙江-吉林2、差异第三节区域发展阶段与人类活动一、区域发展的四个阶段比较二、美国东北部传统工业基地发展的区位优势、衰落的原因与解决的措施(对比德国鲁尔区,中国东北老工业基地)1、区位优势①阿巴拉契亚山脉西部丰富的煤炭资源②苏必利尔湖附近优质的铁矿③水路交通便利④水源充足⑤市场广阔⑥科技力量雄厚⑦劳动力充足且素质较高⑧乳畜业产品产地,副食品供应方便1、衰落原因①工业结构单一②世界性钢铁过剩,煤炭能源地位下降③环境污染严重④南部、西部阳光地带的开发⑤新科技和高新产业的冲击⑥资源枯竭、地价上涨2、整治措施①调整产业结构②调整工业布局和交通布局③环境整治第二单元走可持续发展之路第一节人地关系思想的演变1.不同历史阶段的特点采猎文明时期,崇拜自然:人对环境是依赖和恐惧;(地理环境决定论)农业文明时期,改造自然:人地关系对立地理环境恶化;(人类中心论)工业文明时期,征服自然:人地关系不协调人地矛盾激化;(人类中心论)后工业化时期,谋求人地协调:寻求人口、资源、环境相互协调,提出可持续发展战略。

第一节 认识区域 课程标准 了解区域的含义。

学习目标 1.结合甘肃省年降水量分布图、干湿区的划分图,分析说明区域的内涵。

2.了解区域的分类,并能举例说明不同的区域类型。

3.结合海南岛的案例和材料,分析说明区域的基本特征。

一、区域的含义1.概念:一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按一定的指标划分出来的。

2.特点⎩⎪⎨⎪⎧ 具有一定的面积、形状、范围或界线有明确的区位特征内部某些特征相对一致,与其他区域有所区别3.划分(1)指标⎩⎪⎨⎪⎧ 单一指标或综合指标自然要素特征或人文要素特征(2)目的:了解各区域之间的差异,因地制宜地对区域加以开发利用。

判断1.区域之间都有明确的界线。

( × )2.行政区是按自然要素划分的区域。

( × )3.流域是按单一指标划分的区域。

( √ )二、区域的类型1.均质区(1)概念:是指那些要素具有相似性或相对一致性的区域。

(2)类型:包括自然区域和人文区域。

2.功能区(1)概念:是指那些功能上紧密相连,具有某些方面的相关性或内在联系的区域。

(2)组成:功能区由区域的中心与它所吸引或辐射的范围组成。

3.区域的空间尺度(1)空间尺度:区域的空间尺度可大可小,包括大尺度的区域、中等尺度的区域和小尺度的区域。

(2)特点:一般来说,区域的空间尺度越大,描述的区域特点就越宏观;反之,尺度越小描述得就越具体,越详细。

三、区域的特征特征含义整体性区域内部各地理要素之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体差异性任何一个区域内部都有其相对一致性,但各个区域之间普遍存在着差异性区域并不是孤立存在的,而是与其他区域有着各种各样的联系,包括自然开放性要素之间和社会经济要素之间的联系思考区域内部具有明显的相似性,是否表明区域内部就不存在差异?答案不是。

区域内部特征具有明显的相似性,但并不是说内部特征完全一致,即区域内部也存在差异。

如我国南方水田区中也存在旱地。

这说明区域内部特征只是求大同存小异。

第一节区域及其类型课程标准核心素养目标结合实例,说明区域的含义及类型1.了解区域的概念,掌握区域的基本特征.(综合思维)2.结合实例,掌握区域的划分指标。

(区域认知)3.结合当地实际,掌握按照不同标准划分的区域类型。

(地理实践力)一、区域的特征1.含义:是地球表面一定的空间范围。

2.基本特性(1)区域整体性。

区域内各要素相互作用、相互影响构成的一个整体,所占据的空间就是该区域的范围。

(2)区域差异性。

区域之间的差异,每个区域都有自身的特性,它既来自区域内各要素,也来自区域整体。

(3)区域开放性。

一个区域与其他区域发生的各种联系。

(4)区域动态性。

区域的类型和范围是可以变动的。

[易误点拨]“区域”和“地域”“区域”和“地域”的实质是一致的,都是指一定范围的地理空二、区域的类型1.区域划分指标错误!2.区域的类型(1)按照区域尺度大小划分:大尺度区域和中小尺度区域.(2)按照区域性质划分1.区域之间的界线都是明确的。

()2.区域内部不存在差异。

()3.我国干湿地区的划分指标属于综合指标. ()4.深圳经济特区属于功能区。

()5.区域是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的.下列区域中主要按照自然地理指标划分的是()A.东北平原B.黑龙江省C.俄罗斯D.沪宁杭工业区提示:1.×有的区域的边界是明确的,如行政区;有的区域的边界具有过渡性质,如干湿地区.2.×区域内部特征是相对一致的,而差异是绝对存在的.3.×干湿地区的划分指标是降水量和蒸发量的对比关系,属于单一指标。

4.√深圳经济特区是由区域的中心与它所吸引或辐射的范围组成,二者之间相互联系、相互作用。

5.A[东北平原是按照地形来划分的,而地形属于自然因素;黑龙江省、俄罗斯属于行政区,是按照社会经济因素中的政治文化因素来划分的;沪宁杭工业区是按照社会经济因素中的工业因素来划分的。

]区域的特征河北雄安新区位于京津冀地区核心腹地,由河北省保定市所辖雄县、容城、安新3县组成.雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方千米,中期发展区面积约200平方千米,远期控制区面积约2 000平方千米。

第一节区域的含义和类型课程标准结合实例,说明区域的含义及类型。

学习目标1.结合实例,了解区域的含义,掌握区域的基本特征。

2.结合实例,说明区域的主要类型。

一、区域的含义1.概念:人们根据认知和实践的需要,按照一定的指标对地球表面进行划分的空间范围。

2.区域要素(1)区域具有某种自然或社会、经济、文化等地理特征。

(2)区域占据着一定的空间范围。

(3)区域边界有些是明确的,有些具有过渡性的特点。

判断1.区域是在一个时间范畴里的空间范围,故区域具有时空属性。

( √ )2.区域之间都有明确的界线。

( × )二、区域划分1.划分目的:认识地球表面的复杂性,并进行有效的管理。

2.划分方法(1)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分。

如高原区、热带雨林区、红壤地带等。

(2)根据区域内部关联特点划分。

如行政区、贸易区等。

3.区域尺度:一般指区域空间尺度,是区域空间大小的量度。

(1)大尺度区域一般指全球或全大陆。

(2)中尺度区域一般指较大地区或较大面积国家。

(3)小尺度区域一般指局部地区。

判断1.军事区是根据区域内部关联特点划分的。

( √ )2.进行区域研究时,只需关注大尺度区域。

( × )三、区域的特性1.层次性(1)一个大区域内包含着若干小区域。

(2)区域内部彼此关联形成的层次关系。

2.整体性:各地理要素或各部分之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体。

3.差异性:不同区域之间的地理特征是不同的;同一区域内部也存在一定差异。

4.开放性:区域通过物质交换、能量流动、信息交流等方式与其他区域发生联系。

5.动态性:区域的变化,一方面体现在有新的区域出现;另一方面体现在既有区域随社会需要和环境的变化而变化。

连线把下列表述与其反映的区域特性连线。

答案探究点区域的类型和特性读“我国四大综合区分布图”,回答问题。

1.我国四大综合区体现了区域的哪些特性?答案整体性;差异性。

2.我国四大综合区的边界是明确边界还是过渡边界?答案过渡边界。

第一章第一节【素材】区域的特点一般来讲,区域具有以下一些特点:①层次性。

即区域是有等级的。

地表任何区域都可与同等级若干区域共同组成更高一级的区域(最高级区域为整个地球表层区域);同时区域内部又可进一步划分出低一级的区域。

各级区域间呈镶嵌关系。

区分区域的等级是有意义的,因为不同级别的区域,其结构、内外部联系及相应的研究手段均有所不同。

如自然区域的自然区→自然地区→自然小区→景观→地方→限区→相,工业地理区域(工业地域综合体)的工业基地→工业枢纽→工业城镇→工业区→工业点等。

②差异性。

指区域与同等级区域之间的差别。

美国学者哈特向给区域下定义时指出,“一个区域是一个具有具体位置的地区,在某种方式上与其他地区有差别,并限于这个差别所延伸的范围之内”。

由此可见,区域间的差异性其实是与区域内部的同一性并列提出的。

一般说来,区域等级愈高,区域内部愈复杂.同一性就愈小,差异性也愈大;反之,区域等级愈低,则区域本身愈简单,区内同一性愈大,差异也愈小。

③整体性。

指地表区域内各组成成分间的内在联系,并经这种长期的相互联系、相互渗透,融合形成一个不可分割的统一整体。

区域的这种整体性是形成区域同一性的原因。

地球表层作为最大的区域,其内部各组分间是相互联系的。

如由于气候变暖,导致第四纪冰川退却,从而引起各大洋海平面的升高,引起陆地上风化方式和成土作用的变化等。

按照系统论的观点,区域组分的相互联系还形成了区域的整体功能,这种功能不是组分功能的简单加合,而是高于其上的一种新功能。

表现在区域间的联系上(物质、能量流动),如一区域内的水土平衡,不只决定于流域气候或植被、岩性,而且决定于它们的共同作用。

④可变性。

首先是指区域界线的模糊性,通常每一个区域的特征,在其中心区域典型地段表现最清楚、最完善,但到区域的边缘,其特征就慢慢地与相邻区域的特征融合起来,因此,地理学上的区域界线往往是一个过渡带,具有模糊性。

即使最显著的界线海岸线.也因潮水的涨落而变动。

第一节区域的基本含义(教师用书独具)●课标要求区域的含义。

●课标解读1.了解区域的概念,掌握区域的基本特征。

2.了解区域空间结构的概念及其分布形式,理解影响区域空间结构的主要因素;了解区域产业结构的概念及其影响因素,理解区域产业结构的差异性。

3.了解我国三次产业的划分。

掌握比较区域差异的一般方法。

(教师用书独具)●新课导入建议展示一个区域图,用情景导入法,导入新课——区域的基本含义。

●教学流程设计课前预习安排:①看教材P2填写【课前自主导学】“知识1、区域的主要特征”并完成【思考交流】1;②看教材P4填写【课前自主导学】“知识2、区域空间结构”,并完成【思考交流】2、3;③看教材P6~7填写【课前自主导学】“知识3、区域产业结构”并完成【思考交流】4。

→步骤1:导入新课,教师提问学生,检查预习效果。

→步骤2:师生互动完成“探究1”,互动方式可利用【问题导思】1、2的设问由浅入深的进行。

→步骤3:教师通过【例1】和教材P2~3活动讲解研析“区域的基本特征”。

↓步骤8:师生互动完成“探究3”【问题导思】1、2。

←错误!←错误!←错误!←错误!↓步骤9:教师通过教材P6图1-10和【例3】讲解研析“如何分析区域产业结构的变化”。

→步骤10:教师指导学生完成【当堂双基达标】第6题。

→错误!(见学生用书第1页)区域通常是指一定的地域空间。

2.特征(1)区域具有一定的界线。

(2)区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性。

(3)区域具有一定的优势、特色和功能。

(4)区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。

1.人们生活中常说的地区和区域是一个概念吗?【提示】地区与区域是两个既有区别,又有联系的概念。

区域是一个具有不同空间尺度的地域,大到全球,小到某一个特定的地域。

既可以是自然地理意义的区域,也可以是具有人文地理意义的区域。

地区的概念则具有一定的局限性。

一是局限于“大洲、地区、国家”的框架之中;二是局限于“国家或地区”的框架之中;三是局限于特定的地域之中,如可以1.概念指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

2.影响因素3.区域的分类从总体上看,一个区域大致上可以划分为乡村地域和城镇地域,二者的主要区别和联系2.乡村地域的范围比城镇地域的范围大得多,其重要性也就更大吗?【提示】不一定。

区域的范围有大有小,其重要性与区域大小没有必然的关系。

区域重要性的衡量标准不同,其重要性也就不同。

例如:从区域发展角度来说,城镇地域是区域的中心,带动区域发展,重要性比乡村地域大;从环境效益角度来说,乡村地域的环境污染小,要比城镇地域重要性大。

4.区域空间分布形式3.上海是我国城市化水平最高的省级行政区,是不是说上海市今后的发展只关注城镇地域就可以了?【提示】从总体上看,上海市包括乡村地域和城镇地域,由于乡村地域是城镇地域发展的基础和依托,因此上海市今后的发展不应忽略乡村地域。

5.区域空间结构1.(1)概念:指三次产业及其内部的比例关系。

(2)影响因素2.我国三次产业的划分3.区域产业结构的差异(1)主要表现:三次产业占国内生产总值的比重,三次产业的就业比重,三次产业的内部构成等。

(1)原因:资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势。

(2)结果:城市化水平不断提升。

(3)过程劳动力由第一产业向第二、三产业转移――→前期农业经济占有相当大的比重―→工业经济比重迅速上升―→三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局城市化水平不断提升――→(见学生用书第2页)1.区域都有明确界线吗?【提示】有的界线是明确的,如国界、省界等;有的区域界线是模糊的,如气候区、植被区等。

2.举例说明区域优势和特色?【提示】如矿区的矿产资源优势,旅游区的自然景观和文化景观特色,中心商务区的商业和服务功能。

下图为我国部分干湿地区及农业生产区示意图,读图完成(1)~(2)题。

(1)该图能正确表达出的区域特征是( )A.区域没有固定的面积、形状和边界B.区域内部的特征相对一致C.每一个区域的边界都是明确的D.区域的划分是人们主观意愿的结果(2)半干旱区多是草原放牧区,湿润、半湿润区多是种植业区,这反映出地理环境影响着区域的( )A.发展方向B.生活特点C.发展水平 D.生活条件【解析】第(1)题,半干旱区和半湿润区基本是沿着400 mm年降水量线划分的,而湿润区和半湿润区是沿着800 mm年降水量线划分的,这说明区域具有一定的面积、形状和边界,但区域的边界并不都是明确的。

区域的划分是根据区域特征来划分的,而非人们的主观意愿。

第(2)题,不同类型的区域有着不同的特点,因此地理环境影响着区域的发展方向。

【答案】(1)B (2)A1.区域空间结构影响因素有哪些?【提示】影响区域空间结构的因素主要有自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

2.区域空间结构可分为哪两类?【提示】从总体上看,一个区域大致上可划分为乡村地域和城镇地域。

1.从区域空间分布的形式看,区域空间结构由点、线、面及网络4个基本要素组成。

①区域空间结构中的点是指某些经济活动在地理空间上集聚而形成的点状分布形态。

如工业点、商业网点等,它是经济活动的重要场所,是区域经济的重心所在。

②区域空间中的线是指某些经济活动在地理空间上所呈现出的线状分布形态,根据经济活动的性质,线包括交通线、通信线、能源供给线等。

③空间结构中的面是指区域内某些经济活动在地理空间上所表现出的面状分布状况,最常见的有农业空间分布所呈现的面、各种市场所呈现的面等。

④区域空间结构中的网络是由相关的点和线相互连接所形成的,网络的意义在于它能够使连接起来的点和线产生单个点或线所不具备的功能。

2.从经济活动的角度看,区域空间结构是由区域核心、网络系统和外围空间共同组成的。

生产力是区域空间结构发展的原动力,劳动地域分工是形成区域空间结构的直接原因。

区域空间结构随着社会经济的发展也在不断地发展变化。

读一个区域的发展过程图,分析完成下列问题。

区域发展早期区域发展中期区域发展晚期(1)从经济活动的角度看,图中区域空间结构大致由________、________、________三部分组成。

(2)该区域由发展早期→发展中期→发展晚期,交通条件有何变化?(3) 从区域空间结构发展变化看,该区域核心的范围在________,外围空间的范围在________,这说明该区域城市化水平在不断________。

【解析】从经济活动的角度来看,区域空间结构由区域核心、网络系统和外围空间共同组成。

从交通运输的角度看,区域发展早期,交通运输线路表现为线状,还没有形成网络;区域发展中期,发展了铁路运输,交通运输线路更加密集;区域发展晚期,交通运输线路形成网络并深入到区域的各个部分。

总之,交通运输线路由简单变为复杂,由线状发展成网络状。

从城市发展的角度看,区域发展早期为乡村地域,农业用地面积大;区域发展中期,乡村地域发展为城镇地域,农业用地变少;区域发展晚期,城市地域不断扩大,非城市用地转变为城市用地。

【答案】(1)区域核心网络系统外围空间(2)交通运输线路的种类、长度、密度在增加,交通网络体系不断完善。

1.如何根据产业的比重判断区域经济的发展水平?【提示】一般情况下,第一产业比重大,说明城市化水平低,区域经济发展水平低;第二产业比重大,说明该区域正加速推进工业化,区域经济发展水平迅速提高;第三产业比重大,说明该区域经济发展水平高。

2.第一产业比重小是不是说明农业不发达?简要说明理由。

【提示】不是。

产业结构是指三次产业及其内部的比例关系,并不完全反映各产业的发展水平。

一般来说,发达国家第一产业的比重小,但农业发达;发展中国家第一产业的比重大,但农业不发达。

产业结构是指三次产业及其内部的比例关系。

产业结构能反映一个区域社会经济发展水平的高低,产业结构的合理与否影响着区域的可持续发展。

下面就产业结构的影响因素、差异表现及变化,具体分析如下:图示法记忆区域产业结构的变化分析下面两图,发达国家与发展中国家相比较( )不同国家国内生产总值与人均国内生产总值比较图不同国家三类产业的产值构成图A.发达国家第一产业的产值低于发展中国家B.发达国家与发展中国家第二产业的产值相当C.发展中国家第三产业的产值约为发达国家的1/8D.发达国家的总人口相当于发展中国家的1/2强【解析】要求懂得“两类国家”“三大产业”“国内生产总值”“人均国内生产总值”的基本含义及其对应的数理关系。

重在考查读图计算水平,培养推理计算能力和耐心细致、实事求是的科学精神。

第一步,读上图,用直尺量读,按坐标计算出两类国家国内生产总值、人均国内生产总值。

第二步,运用“人口总数=国内生产总值÷人均国内生产总值”的公式,计算出两类国家的人口总数及其比值。

第三步,读下图,用量角器量出两类国家三大产业各占的角度,运用“某类产业的产值=国内生产总值×某类产业所占角度360”的公式,分别计算出两类国家三大产业的产值及其比值。

这样就可以判断出正确答案。

【答案】 C(见学生用书第4页)教材P5图1-9 湖南省人口和产业空间分布变化[图表展示][解图精要]湖南省各个地区社会经济的发展,特别是交通运输网络的完善,推动了城市化和第三产业的迅速发展,大、中、小城市数量不断增多,使得人口和产业不断向城市集聚,在空间分布上也表现出渐趋均衡的特点。

导致这些变化的主要动力是社会生产力的发展。

[图表应用]1.湖南省产业结构有何变化?【提示】第一产业比重下降,第三产业比重上升,第二产业比重先降后升。

1980年第一产业为主导产业,2000年第二产业为主导产业,到2020年第三产业为主导产业。

2.湖南省人口结构有何变化,说明了什么?【提示】乡村人口比重下降,城市人口比重上升,说明湖南省城市化水平不断提高。

3.湖南省城市和交通有什么变化?【提示】城市数目增多,规模扩大,城市人口比重上升;交通运输由线状发展为网络状。

4.产生上述变化的主要动力是什么?【提示】区域人口和产业的分布随社会经济的发展而变化。

教材第3~4页活动,第3题【点拨】教材安排了图1-5、1-6、1-7三幅插图,要求学生对农业区域、工业区域、城市区域三种典型区域进行剖析,着重引导学生从区域的人类活动差异方面来加深对区域差异的理解。

这种区域差异可从人口分布、产业分布、产业结构、对外经济联系以及对生态环境的影响等方面进行比较。

【答案】三个图片分别显示了农业区域、工业区域、城市区域的景观。

这三个区域的【点拨】第一步:在活动过程中,应明确以下问题:(1)区域产业结构差异的主要表现是什么?(2)农业区域、工业区域和发展水平较高的区域,三次产业的比重有何异同?(3)如何运用区域产业结构的差异来判断区域的发展水平?(4)区域产业结构的变化趋势是什么?第二步:工业发达国家的产业结构大体上经历了以下五个阶段:①第一产业>第三产业>第二产业②第一产业>第二产业>第三产业③第二产业>第一产业>第三产业④第二产业>第三产业>第一产业⑤第三产业>第二产业>第一产业想一想,为什么会发生这样的变化?第三步:阅读表格中的产业比重数值,进行判读。