地理第一节区域的基本含义

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:13

【第一节区域的含义和类型】之小船创作1.概念:区域是人们根据认知和实践的需要,按照一定的指标对地球表面进行划分的空间范围。

2.划分目的:认识地球表面的复杂性,并进行有效的管理。

3.特征:(1)具有某种自然或社会、经济、文化等地理特征。

(2)占据着一定的空间范围。

(3)区域边界有些是明确的,如各级行政区的边界;有些则具有过渡性的特点,如干旱区、湿润区等自然区的边界。

1.常用划分方法(1)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分①按照自然条件和景观特征的一致性或相似性划分的自然区域:高原区、热带雨林区、红壤地带等。

②按照人文条件和景观特征的一致性或相似性划分的人文区域:人口密度区、稻作农业区等。

(2)根据区域内部关联特点划分①国家为进行分级管理划分的行政区。

②按照贸易关系紧密程度划分的贸易区。

2.不同空间尺度的区域(1)大尺度区域:一般指全球或全大陆。

(2)中尺度区域:一般指较大地区或较大面积国家。

(3)小尺度区域:一般指局部地区。

1.热带雨林区与热带草原区有明确的界线( )2.“长三角”地区属于小尺度的区域。

( )3.华北平原区域内部的地形特征相对一致。

( )4.基本农田保护区是按照自然特征划分的。

( )5.经济全球化体现了区域的A.整体性B.差异性C.联系性D.开放性提示:1.×热带雨林区和热带草原区属于自然区,二者之间的界线具有过渡性的特点。

2.ד长三角”地区包括上海市及其周边地区,共涉及三省一市的26个市,属于中等尺度区域。

3.√同一区域内部地理特征具有相对一致性,华北平原地势平坦,区域内部的地形特征相对一致。

4.×基本农田保护区是按照人文条件和景观特征的一致性划分的人文区域。

5.D [经济全球化是世界经济发展的客观趋势,是区域开放性的表现。

]区域的含义及划分试验区总体方案。

国务院批准的总体方案明确指出,山东自贸试验区的实施范围为119.98平方千米,涵盖济南、青岛、烟台三个片区。

最新考纲 1.区域的含义。

2.不同区域自然环境及人类活动的差异。

3.不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

4.产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响。

分析解读 1.了解区域的内涵和特征。

2.学会比较地理环境差异对区域发展的影响。

3.学会从静态(横向)和动态(纵向)的角度分析区域发展和地理环境关系的技巧。

4.能以我国重大资源调配工程建设为例,说明资源跨区域调配的意义。

5.能根据经济全球化和国际、国内产业转移的案例,分析产业转移对区域地理环境的影响。

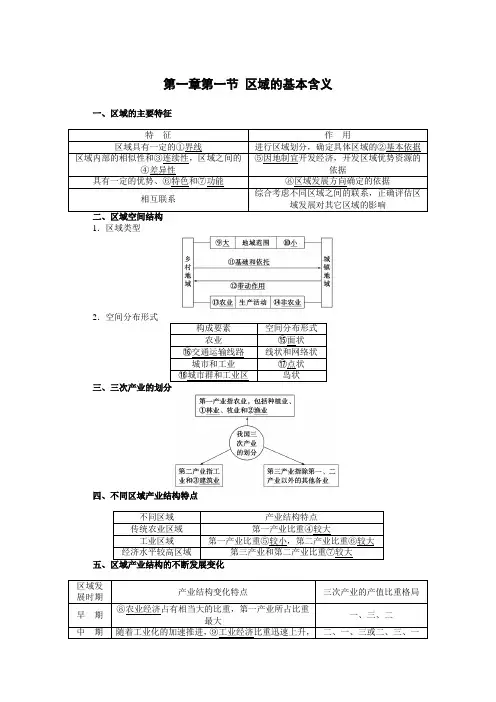

第1讲区域的基本含义和区域发展阶段一、区域的主要特征1.区域具有一定的______。

区域之间的界线有的是明确的,有的是模糊的。

2.区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间有显著的________。

3.区域具有一定的优势、特色和______。

4.区域之间是__________。

二、区域空间结构1.概念:指一个地区各种区域要素的______________和空间分布形式。

2.影响因素:自然地理条件、社会经济活动、__________、城市化水平、________________和对外联系等。

3.分类:__________和城镇地域。

4.空间分布:农业为面状;交通运输线路为______________;城市和工业为点状;城市群和工业区为______。

三、区域产业结构1.概念:指__________及其内部的比例关系。

2.影响因素:自然地理条件、______________、资源配置状况、劳动力素质等。

3.表现:三次产业占国内生产总值的比重;三次产业的__________;三次产业的内部构成。

4.趋势:在区域经济发展的过程中,由于资源配置的变化和__________的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势。

四、区域发展阶段1.以传统农业为主体的发展阶段区域社会经济发展水平低,__________占有较大的比重,工业以资源型工业和劳动密集型工业为主体,缺乏拥有雄厚实力的大型中心城市,现代化交通线路数量少,分布稀疏。

第一章区域地理环境与人类活动教材分析:“区域”是地理学最常用的基本概念之一,也是地理学的研究对象之一。

区域地理学是地理学的重要分支学科之一,其历史与地理学的历史一样久远。

在“区域地理环境与人类活动”这一部分,不是讲述具体的某一区域的地理环境特征,而是从“区域”的含义,区域间自然环境、人类活动的差异,同一区域在不同发展阶段地理环境对人类生产和生活的影响,产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响等方面,概括区域地理研究的主要内容及研究方法,并为学生学习第二部分内容打下基础。

探究目标•了解区域的含义。

•以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异。

•以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

•举例说明产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响。

课时安排第一节区域的基本含义(2课时)第二节区域发展阶段(2课时)第三节区域发展差异(4课时)第四节区域经济联系(4课时)备课笔记:教学内容第一节区域的基本含义教学目标(一)知识与技能1、能举例说出区域的概念和基本特征;2、通过相关资料,说明区域的空间结构、产业结构的概念及其影响因素。

(二)过程与方法1、读图分析法,阅读和分析教材中的相关图表,进行分析比较,得出区域的空间结构、产业结构等相关概念。

2、角色扮演法,模拟赴热带雨林、热带草原、热带荒漠、高山地区等的旅行,描述在不同地区所能观察到的主要地理景观和地理现象,说出到上述地区旅行应携带的主要生活用品。

(三)情感态度与价值观1、结合学校的地理环境和学生的生活实际来分析区域,培养学生的地理学习兴趣。

2、在探究活动中,使学生逐步养成自主学习的习惯,培养学生良好的合作意识和与人共事的能力。

教学重点、难点:区域的主要特征,区域空间结构及变化,区域产业结构的划分及其演进。

教学过程:(第一课时)一、区域的主要特征知识引导:过去我们在初中学过国家和地区、各种地形区和气候区、农业区和工业区等等,这些区域形形色色,大小不一,那么,什么是区域,区域的主要特征是什么呢?1、概念师生讨论:区域的基本类型有哪些?人为划定的管理区域:国家、行政区自然区域:高原区、平原区等雨量区人文区域:人口密度区、水田农业区、牧业区结论:区域是指一定的地域空间。

《区域的基本含义》讲义一、什么是区域在我们的日常生活中,“区域”这个词经常被提及。

从地理学到经济学,从社会学到人文学科,区域的概念无处不在。

那么,究竟什么是区域呢?简单来说,区域是一个具有特定边界和特征的地理空间范围。

它可以是大到一个国家、一个大洲,也可以小到一个城市、一个街区甚至一个房间。

区域的划分可以基于多种因素,比如自然地理条件,像山脉、河流、海洋等;也可以基于人文社会因素,如语言、宗教、民族、经济活动等。

例如,我国的东北地区,就是基于地理和经济等因素划分出来的一个区域。

它有着独特的气候条件、自然资源和产业结构。

而在一个城市中,商业区、住宅区和工业区的划分,也是基于不同的功能和活动形成的区域。

区域不仅仅是一个空间上的概念,还包含了在这个空间范围内所发生的各种人类活动和相互关系。

比如,在一个农业区域,人们主要从事农业生产活动,形成了相应的农业产业体系和社会关系;在一个工业区域,工厂密布,工业生产是主要的经济活动,也产生了与之相关的工人、技术人员等群体以及他们之间的交流与合作。

二、区域的特征(一)区域的整体性区域是一个有机的整体,其内部的各个要素相互关联、相互影响。

比如,在一个生态区域中,植物、动物、土壤、气候等要素共同构成了一个完整的生态系统。

如果其中的某个要素发生了变化,比如气候变暖导致植物生长周期改变,那么可能会影响到整个生态系统的平衡。

同样,在一个经济区域中,生产、流通、消费等环节相互依存。

一个环节的变动,可能会引发整个经济链条的连锁反应。

(二)区域的差异性不同的区域之间存在着明显的差异。

这种差异可以表现在自然条件、经济发展水平、文化传统、社会制度等多个方面。

以我国为例,东部沿海地区和西部内陆地区在经济发展水平、产业结构、交通条件等方面就有很大的不同。

东部沿海地区经济较为发达,交通便利,产业以制造业和服务业为主;而西部内陆地区经济相对落后,交通不便,产业以资源开发和农业为主。

这种差异性是由于区域所处的地理位置、历史发展、政策等多种因素共同作用的结果。

第一章第一节区域的基本含义一、区域的主要特征1.区域类型2.空间分布形式四、不同区域产业结构特点1.下图是“某区域处在不同发展时期的示意图”,其中表示其发展水平处在初级阶段的是( )答案 C解析区域发展的初期,往往城镇数量较少,交通方式比较单一,交通网络稀疏,空间结构比较简单。

方法技巧从区域空间分布的形式看,区域空间结构由点、线、网络和域面4个基本要素组成。

①区域空间结构中的点是指某些经济活动在地理空间上集聚而形成的点状分布形态,如工业点、商业网点等,它们是经济活动的重要场所,是区域经济的重心所在。

②区域空间中的线是指某些经济活动在地理空间上所呈现出的线状分布形态,根据经济活动的性质,线包括交通线、通信线、能源供给线等。

③区域空间结构中的网络是由相关的点和线相互连接所形成的,网络的意义在于它能够使连接起来的点和线产生单个点或线所不具备的功能。

④空间结构中的域面是指区域内某些经济活动在地理空间上所表现出的面状分布状况,最常见的有农业空间分布所呈现的域面、各种市场所呈现的域面等。

2.分析下图,发达国家与发展中国家相比较( )A.发达国家第一产业的产值低于发展中国家B.发达国家与发展中国家第二产业的产值相当C.发展中国家第三产业的产值约为发达国家的1/8D.发达国家的总人口相当于发展中国家的1/2强答案 C解析本题主要考查发达国家和发展中国家的产业结构特点和人口状况,考查学生的识;发达国家第二产业的产值是发展中国家的2.5倍还要强;发达国家的第一产业的产值也略高于发展中国家。

我们知道,世界人口目前约有61亿,从图中又可看出世界人均国民生产总值约为6千美元,那么世界国民生产总值共有6×61=366(千亿美元)。

①设发达国家共有x亿人口,已知发达国家人均国民生产总值约为27千美元;其国民生产总值应为27·x(千亿羌元);②已知发展中国家人均国民生产总值为3千美元,人口为(61-x)亿,其国民生产总值为(61-x)×3(千亿美元);③这样,世界国民生产总值就是:27x+(61-x)×3=366(千亿美元),x≈8亿。

第一节区域的含义和类型课程标准结合实例,说明区域的含义及类型。

学习目标1.结合实例,了解区域的含义,掌握区域的基本特征。

2.结合实例,说明区域的主要类型。

一、区域的含义1.概念:人们根据认知和实践的需要,按照一定的指标对地球表面进行划分的空间范围。

2.区域要素(1)区域具有某种自然或社会、经济、文化等地理特征。

(2)区域占据着一定的空间范围。

(3)区域边界有些是明确的,有些具有过渡性的特点。

判断1.区域是在一个时间范畴里的空间范围,故区域具有时空属性。

( √ )2.区域之间都有明确的界线。

( × )二、区域划分1.划分目的:认识地球表面的复杂性,并进行有效的管理。

2.划分方法(1)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分。

如高原区、热带雨林区、红壤地带等。

(2)根据区域内部关联特点划分。

如行政区、贸易区等。

3.区域尺度:一般指区域空间尺度,是区域空间大小的量度。

(1)大尺度区域一般指全球或全大陆。

(2)中尺度区域一般指较大地区或较大面积国家。

(3)小尺度区域一般指局部地区。

判断1.军事区是根据区域内部关联特点划分的。

( √ )2.进行区域研究时,只需关注大尺度区域。

( × )三、区域的特性1.层次性(1)一个大区域内包含着若干小区域。

(2)区域内部彼此关联形成的层次关系。

2.整体性:各地理要素或各部分之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体。

3.差异性:不同区域之间的地理特征是不同的;同一区域内部也存在一定差异。

4.开放性:区域通过物质交换、能量流动、信息交流等方式与其他区域发生联系。

5.动态性:区域的变化,一方面体现在有新的区域出现;另一方面体现在既有区域随社会需要和环境的变化而变化。

连线把下列表述与其反映的区域特性连线。

答案探究点区域的类型和特性读“我国四大综合区分布图”,回答问题。

1.我国四大综合区体现了区域的哪些特性?答案整体性;差异性。

2.我国四大综合区的边界是明确边界还是过渡边界?答案过渡边界。

《区域的基本含义》讲义一、什么是区域在我们的日常生活中,“区域”这个词经常被提及。

那么,区域到底是什么呢?简单来说,区域是一个具有特定空间范围、独特特征和功能的地理空间。

它可以是大到一个国家、一个大洲,也可以小到一个城市、一个社区,甚至是一个房间。

比如,亚洲是一个区域,北京市也是一个区域,而您家所在的小区同样可以被看作是一个区域。

区域具有相对明确的边界。

这些边界可能是自然形成的,比如山脉、河流;也可能是人为划定的,比如国界、省界。

但有时候,区域的边界并不是那么清晰,可能存在过渡地带。

区域还具有独特的特征。

这些特征可以包括自然特征,比如气候、地形、土壤、植被等;也可以包括人文特征,比如人口、民族、语言、宗教、经济活动等。

以我国的东北地区为例,它有着寒冷的气候、广袤的平原等自然特征,同时也有着以重工业为主的经济特征,以及豪爽热情的人文特征。

二、区域的类型区域的类型多种多样,按照不同的标准可以进行不同的分类。

(一)按自然特征划分可以分为山地区域、平原区域、河流区域、海洋区域等。

山地区域通常地势起伏较大,气候和生态环境也较为独特;平原区域地势平坦,适合大规模的农业生产;河流区域水资源丰富,对周边的生态和人类活动有着重要影响;海洋区域有着广阔的水域和丰富的资源。

(二)按人文特征划分可分为城市区域、农村区域、工业区域、农业区域等。

城市区域人口密集,经济活动以服务业和工业为主,基础设施完善;农村区域则以农业生产为主,人口相对分散,基础设施相对薄弱。

(三)按综合特征划分综合考虑自然和人文因素,有经济区域、文化区域、政治区域等。

经济区域如长三角经济区、珠三角经济区,它们以特定的经济联系和发展模式为特点;文化区域如闽南文化区、岭南文化区,有着独特的文化传统和风俗习惯;政治区域如行政区,是为了便于行政管理而划分的。

三、区域的特性(一)整体性区域是一个有机的整体,其内部的各个要素相互联系、相互影响。

比如,在一个农业区域中,气候、土壤、水源等自然要素会影响农作物的种植种类和产量,而农业生产方式又会影响当地的人口分布和经济发展。

第一章第一节【素材】区域的特点一般来讲,区域具有以下一些特点:①层次性。

即区域是有等级的。

地表任何区域都可与同等级若干区域共同组成更高一级的区域(最高级区域为整个地球表层区域);同时区域内部又可进一步划分出低一级的区域。

各级区域间呈镶嵌关系。

区分区域的等级是有意义的,因为不同级别的区域,其结构、内外部联系及相应的研究手段均有所不同。

如自然区域的自然区→自然地区→自然小区→景观→地方→限区→相,工业地理区域(工业地域综合体)的工业基地→工业枢纽→工业城镇→工业区→工业点等。

②差异性。

指区域与同等级区域之间的差别。

美国学者哈特向给区域下定义时指出,“一个区域是一个具有具体位置的地区,在某种方式上与其他地区有差别,并限于这个差别所延伸的范围之内”。

由此可见,区域间的差异性其实是与区域内部的同一性并列提出的。

一般说来,区域等级愈高,区域内部愈复杂.同一性就愈小,差异性也愈大;反之,区域等级愈低,则区域本身愈简单,区内同一性愈大,差异也愈小。

③整体性。

指地表区域内各组成成分间的内在联系,并经这种长期的相互联系、相互渗透,融合形成一个不可分割的统一整体。

区域的这种整体性是形成区域同一性的原因。

地球表层作为最大的区域,其内部各组分间是相互联系的。

如由于气候变暖,导致第四纪冰川退却,从而引起各大洋海平面的升高,引起陆地上风化方式和成土作用的变化等。

按照系统论的观点,区域组分的相互联系还形成了区域的整体功能,这种功能不是组分功能的简单加合,而是高于其上的一种新功能。

表现在区域间的联系上(物质、能量流动),如一区域内的水土平衡,不只决定于流域气候或植被、岩性,而且决定于它们的共同作用。

④可变性。

首先是指区域界线的模糊性,通常每一个区域的特征,在其中心区域典型地段表现最清楚、最完善,但到区域的边缘,其特征就慢慢地与相邻区域的特征融合起来,因此,地理学上的区域界线往往是一个过渡带,具有模糊性。

即使最显著的界线海岸线.也因潮水的涨落而变动。