陕西省小城镇发展动力因素研究

- 格式:pdf

- 大小:290.13 KB

- 文档页数:6

城乡融合发展的动力因素及其驱动路径段锴丰;施建刚;吴光东;华雯雯【期刊名称】《中国人口·资源与环境》【年(卷),期】2024(34)1【摘要】科学把握城乡融合发展动力机制是解决中国城乡融合发展问题的关键,而城乡融合发展的动力因素则是其动力机制的主要内容。

为此,该研究首先采用扎根理论提取了驱动城乡融合发展的关键动力因素,构建了城乡融合发展动力因素模型;随后采用解释结构模型(ISM),重点探究了城乡融合发展关键动力因素之间的影响关系,从而探明了城乡融合发展的关键驱动路径。

研究发现:①“城乡融合发展动力机制”这一复杂系统主要包含13个关键动力因素,且可进一步被归纳为内生动力、外生动力、基础动力、协同动力和环境动力5大类。

②城乡融合发展动力因素系统是一个包含5层动力因素的多级递阶结构。

③城乡融合发展的关键驱动路径为“基础动力→外生动力→内生动力→城乡融合发展”,基于关键动力因素内涵分析的具体对应范畴为“战略发展环境→人才引进及培养→科技化和信息化→公共财政制度优化→城乡要素市场化程度→城乡融合发展”。

在此基础上,提出了充分发挥市场在城乡资源要素配置方面的功能、持续转化政府经济职能、借力新型信息技术赋能城乡社会治理模式创新、加强城乡协同合作充分释放协同治理效能、因区施策制定相应的发展战略、强化顶层设计等促进城乡融合发展的相关政策建议。

【总页数】12页(P150-161)【作者】段锴丰;施建刚;吴光东;华雯雯【作者单位】福州大学经济与管理学院;同济大学经济与管理学院;重庆大学公共管理学院【正文语种】中文【中图分类】F291.3【相关文献】1.城中村改造驱动城乡融合发展的模式与路径2.新型城镇化和乡村振兴双轮驱动背景下的城乡融合发展路径探析3.新型城镇化和乡村振兴双轮驱动背景下的城乡融合发展路径探析4.黄河流域城乡融合协调发展:水平测度、制约因素及发展路径5.城乡融合发展驱动共同富裕的内在机理与实现路径因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小城镇规划存在问题及解决途径发表时间:2012-11-01T16:21:51.140Z 来源:《赤子》2012年第15期供稿作者:高淑娟[导读] 本文运用城镇规划一般原理,结合小城镇规划工作实践,详细分析了县域小城镇规划中存在的诸多问题,并提出了解决问题的措施与途径。

高淑娟(陕西省丹凤县住建局,陕西商洛 726200)摘要:小城镇规划是县域城镇体系规划中的重要一环,本文运用城镇规划一般原理,结合小城镇规划工作实践,详细分析了县域小城镇规划中存在的诸多问题,并提出了解决问题的措施与途径。

关键词:县域;城镇体系;小城镇;规划随着我国加快城镇化建设步伐的加大,小城镇建设进入了高速发展期,小城镇规划在指导小城镇建设方面起到了首要作用,但由于我省各地区的差异及其它方面因素的影响,导致了规划中出现了不少问题,严重影响了小城镇的发展及长远利益,如何分析和解决这些问题是我们规划工作者研究的新课题。

1 小城镇规划的意义城镇规划是研究城镇的未来发展、合理布局和综合安排城镇各项工程建设的综合部署,是一定时期内城镇发展的蓝图,是城镇管理的重要组成部分,是城镇建设和管理的依据,也是城镇规划、城镇建设、城镇运行三个阶段管理的龙头。

要建设好城镇,必须有一个统一的、科学的城镇规划,并严格按照规划来进行建设。

它要预见并合理地确定城镇的发展方向、规模和布局,作好环境预测和评价,协调各方面在发展中的关系,统筹安排各项建设,使整个城镇的建设和发展,达到技术先进、经济合理、“骨、肉”协调、坏境优美的综合效果,为城镇人民的居住、劳动、学习、交通、休息以及各种社会活动创造良好条件。

2 县域小城镇规划中面临的问题2.1 城镇规划编制的问题。

很多城镇规划的编制办法过于陈旧,很难适应新体制下经济的发展,如果编制规划的深度不够,再加之编制规划所依据的法规、标准不配套,难以适应小城镇经济实力、地域环境差异实际,而导致规划编制存在一定问题。

2.2 城镇化水平预测缺乏科学性。

陕西省住房和城乡建设厅关于在全系统深入开展调查研究工作的意见文章属性•【制定机关】陕西省建设厅•【公布日期】2016.01.06•【字号】陕建发〔2016〕4号•【施行日期】2016.01.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市建设正文陕西省住房和城乡建设厅关于在全系统深入开展调查研究工作的意见各设区市住房和城乡建设局(规划局、建委、房产局、城中村改造办公室)、城市建设管理局(市政公用局、市容园林局、园林环卫局、集中供热和燃气管理办公室),杨凌示范区规划建设局、市政管理局,西咸新区建设环保局、规划局,韩城市住房城乡建设局,神木县、府谷县住房城乡建设局,机关各处室、厅直各单位:根据《中共陕西省住房和城乡建设厅党组关于印发〈落实省委第六巡视组反馈意见整改工作方案〉的通知》(陕建党发〔2015〕29号)要求,为切实解决住建系统调查研究不够、解决问题的办法不多等问题,全面提高调查研究工作的质量和水平,现就全系统深入开展调查研究工作提出如下意见:一、深刻认识开展调查研究工作的重大意义调查研究是谋事之基,成事之道,也是新形势下转变工作作风、推进决策民主化、科学化的基础和前提。

当前,我省正处于追赶超越的关键时期、全面谋划“十三五”的攻坚时期,住房城乡建设事业面临着一系列新课题、新挑战和新使命。

住建系统各级各部门要提高对深入开展调查研究工作重大意义的认识,将调研作为完成工作任务、落实目标要求、提升行政能力的必然要求,切实将调研成果与实践工作有机结合,把调查研究工作抓紧抓实、抓出成效。

二、切实增强调查研究工作的针对性围绕保障和改善民生,加强保障性安居工程建设管理和化解房地产库存的研究;围绕构建现代城镇体系,加强对推进大中小城市协调发展的研究;围绕城市风貌的缺失,加强规划管控中城市设计的研究;围绕宜居宜业城市建设问题,加强海绵城市和产业布局结合的研究;围绕打造“特色镇”,加强全面提升小城镇建设管理水平的研究;围绕改革创新转型升级,加强扎实推进建筑业房地产业的研究;围绕农村人居环境整治,加强美丽乡村建设的研究;围绕构建绿色低碳环保社会,加强建筑节能的研究;围绕创一流业绩树一流部门新形象,加强法制建设、廉政建设等自身建设的研究。

村乡科技XIANGCUN KEJI32XIANGCUN KEJI 2020年10月(中)陕西省特色小镇建设存在的问题及对策齐达苏瑞雪(西京学院,陕西西安710123)[摘要]当前,陕西省特色小镇发展如火如荼,取得了一定成效,但同时存在一些不可忽视的问题。

为进一步促进陕西省特色小镇发展,本文基于国内外特色小镇发展现状,探讨陕西省特色小镇建设存在的问题,并提出解决对策。

[关键词]特色小镇;地域性;陕西省[中图分类号]F299.27[文献标识码]A[文章编号]1674-7909(2020)29-32-21国内外特色小镇发展现状1.1国外特色小镇现状特色文化小镇的概念是从欧美发达国家传入我国的。

第一次世界大战后,随着民族文化消失、经济衰落下滑、环境亟待保护,特色文化小镇建设走入人们的视野[1]。

人们开始尝试新的小镇开发模式,为小镇发展带来切实的经济利益。

例如,位于法国南部的度假小镇——格拉斯镇就是一个很好的例子,格拉斯镇是著名的香水中心,被誉为“世界香水之都”。

开发后的小镇不仅仅以单一的香水业为主,更是开发了食物调味品、香水旅游业等多种产业。

20世纪70年代后,特色小镇开始有了新的定义,以环境、经济和文化为核心的区块性地域开始演变为风格迥异、具有可识别度的特色文化小镇。

如今,国外对特色小镇提出了新的理念,特色小镇的建设要基于自身区域的优势,发展地域性特色,搭配人性化的设计和专业性的服务手段,并利用自身的生态优势、人文优势、经济优势等形成垄断的市场发展,建设具有地方特色的文化小镇,达到改善城市环境、突出城市文化的建设目的。

1.2我国特色小镇发展现状我国特色小镇发源于浙江省,2014年在杭州云栖小镇首次被提及,后2016年住建部等三部委力推,这种在块状经济和县域经济基础上发展而来的创新经济模式,是供给侧改革的浙江实践。

特色小镇是在新的历史时期、新的发展阶段的创新探索和成功实践。

从我国特色小镇的发展历程来看,经历了探索阶段、成型阶段和全面推广阶段3个时期。

欠发达地区小城镇发展对策研究摘要:欠发达地区小城镇与东部地区小城镇建设无论在规模、速度上,还质量、水平上均存在很大差距。

本文以西部地区渭南市为例,分析了小城镇在数量、规模、产业、经济结构、建设配套、城镇体系等方面存在问题,提出了如何发挥后发优势,实现小城镇跨越式发展的对策,对欠发达地区小城镇发展具有指导意义。

关键词:欠发达地区;小城镇;对策;渭南中图分类号:tu 984文献标识码:a 文章编号:1引言小城镇的成长具有很强的地方性和内生性,区位是小城镇发展的一个关键因素。

经济地理位置优越的地域,往往交通发达、信息丰富;而远离经济中心的地域则交通落后、信息闭塞,小城镇的发展也相对滞后。

欠发达地区小城镇泛指经济实力和社会发展水平还不发达区域的县城、建制镇和有一定规模的集镇。

我国西部欠发达地区小城镇受经济地理区位、资源禀赋区位、城乡网络区位等制约影响,小城镇没有像沿海地区蓬勃地发展起来,如何解决这些问题是这类小城镇健康快速发展的关键。

渭南市位于是陕西省东部,是陕西省进入中东部的“东大门”。

全市总面积13134km2,渭南市现有1个市辖区、2个县级市、8个县,196个乡镇办,其中建制镇111个,占乡镇总数的56.6%。

渭南小城镇存在的主要问题小城镇数量多,密度高渭南以渭河为轴线,形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。

城镇主要集中于渭河冲击平原和渭北黄土塬区,基本呈现“中间密南北疏”这一空间分布特征,其中沿西潼高速等交通线城镇较密集,发展也较快。

截止2009年底,渭南市建制镇111个,占关中地区建制镇总数的29.4%,占陕西省建制镇总数的12.1%。

小城镇的数量不是越多越好,数量过多不利于集约土地和基础设施,另外各小城镇在用地、交通、环境等方面也会存在较多矛盾。

据研究表明,生产、生活配套完整的小城镇离县城应在15公里以上,重点中心镇之间距离应保持在10~15公里以上,以避免相互争夺资源和腹地。

小城镇规模偏小,实力较弱经济地理学理论认为,小城镇人口规模达到5万~10万人,才能有效发挥城镇功能和对腹地经济的带动作用。

陕西省小城镇的建设与发展改造研究摘要:随着我国经济社会的快速发展和城乡一体化的推进,特别是在人民对生活环境区域改善的强烈愿望下,小城镇的基础设施不健全、土地利用率低下、布局混乱、环境恶化等问题就显得尤为突出。

本文从我国已经进行的小城镇建设和改造入手,在分析小城镇改造的误区和结合陕西省小城镇现状的基础上,提出陕西省小城镇建设和发展改造的一些可行思路,希望能为相关部门提供借鉴。

关键词:陕西省;小城镇;改造模式abstract: this article start from the small town construction and renovation, to analyze the error in the transformation of small towns and combine with the status quo of small towns in shaanxi province, proposed some feasible ideas in construction and development of small towns in shaanxi province, hoping to relevant departments to provide a reference.key words: shaanxi province; small towns; transformation model中图分类号:[f292] 文献标识码:a 文章编号:事实证明,近半个世纪以来的我国城市改造,先是从北京、上海、广州、深圳等一批大型城市开始,随着改造成果的显著,而后具有旅游、文化特色的内陆城市也相继开始了城市改造工作,例如南京、武汉、杭州、山西平遥等。

近几年,城镇改造又成为规划设计领域的热点,特别是各地争相打出“发展地方特色经济”、“打造特色城镇”等口号的提出,使得小城镇的建设与改造步伐也在愈走愈快。

西安城镇化发展水平分析城镇化是人类社会发展的必然趋势,也是衡量一个地区现代化水平的重要标志。

西安,作为我国历史悠久的文化名城和中西部地区的重要城市,其城镇化发展具有独特的特点和规律。

一、西安城镇化发展的现状近年来,西安的城镇化进程取得了显著成就。

城市规模不断扩大,城市建成区面积持续增加。

基础设施建设日益完善,交通、能源、通信等领域的发展为城市的运行提供了有力保障。

在人口方面,西安的城镇人口数量持续增长,农村人口不断向城镇转移。

这不仅改变了人口的分布结构,也为城市的发展带来了丰富的劳动力资源。

产业结构也在逐步优化。

传统的制造业不断升级,新兴产业如电子信息、生物医药、新能源等蓬勃发展,服务业在经济中的比重逐渐提高,为城镇化的推进提供了坚实的经济基础。

城市的公共服务水平也有了明显提升,教育、医疗、文化等资源更加丰富,居民的生活质量得到了改善。

二、西安城镇化发展的优势1、历史文化底蕴深厚西安作为十三朝古都,拥有丰富的历史文化遗产和独特的文化魅力。

这为城市的发展赋予了深厚的文化内涵,吸引了大量的游客和人才,促进了文化旅游产业的发展,推动了城镇化进程。

2、地理位置优越地处我国中西部的交汇地带,是连接东西部的重要枢纽。

便捷的交通网络使西安能够更好地与周边城市进行经济交流和合作,有利于资源的优化配置和产业的协同发展。

3、教育科研资源丰富拥有众多高校和科研机构,培养了大量的高素质人才,为科技创新和产业升级提供了有力的支撑,也为城镇化的可持续发展提供了智力保障。

4、政策支持国家和地方政府出台了一系列支持城镇化发展的政策,如推进新型城镇化建设、加强城市基础设施建设、促进产业转移等,为西安的城镇化发展创造了良好的政策环境。

三、西安城镇化发展面临的挑战1、资源环境压力随着城镇化的快速推进,城市的资源需求不断增加,水资源、土地资源等面临着短缺的压力。

同时,环境污染问题也日益突出,如空气质量、水污染等,对城市的可持续发展构成了威胁。

2023年陕西特色小镇行业市场调查报告陕西特色小镇作为当地文化旅游产业的重要组成部分,近年来在经济和社会发展中发挥了重要作用。

本报告旨在通过市场调查和数据分析,了解陕西特色小镇行业的发展状况和存在问题,为相关企业和政府部门提供决策参考。

一、陕西特色小镇发展现状1.发展历程近年来,陕西省政府积极推广陕西特色小镇的建设。

自2014年开始,政府出台了一系列的政策措施来鼓励和引导企业和个人投资建设特色小镇。

通过多年的发展,陕西已经形成了若干个以不同主题和文化特色为基础的特色小镇,如渭南咸阳的“魏都古城”、汉中的“周至清凉山”、宝鸡的“夏家河”等等。

2.行业规模目前,陕西省特色小镇的数量约为150个左右,涵盖了旅游、文化、民俗、艺术等多个方面。

根据市场调查,在这些特色小镇中,大多数是以文化旅游为主要发展方向。

尤其是在历史文化名城内部,特色小镇的发展更加迅速,据统计,陕西省内的特色小镇人流量和收入均呈现出逐年增长的趋势。

3.发展趋势随着旅游热度的不断升温,特色小镇产业也逐渐成为很多城市和企业的经济增长点。

未来,陕西特色小镇市场也将继续蓬勃发展,政府相关部门和企业应该加强行业研究和发展战略制定,结合本地文化、环境和资源,打造具有地方特色和竞争力的特色小镇,提升行业水平和市场竞争力。

二、陕西特色小镇的发展问题1.缺乏统一标准目前,陕西特色小镇之间没有统一的发展标准,导致很多小镇的规划和建设比较随意,产业结构和功能不够明确。

为了提高特色小镇的发展水平和市场竞争力,政府应该加强规范制定和管理,建立起统一的行业标准和评估机制。

2.产业集聚有待加强陕西特色小镇中,文化旅游业是主要的发展方向,但是很多小镇的产业结构比较单一,缺少多元化产业集聚和发展。

在未来的发展中,政府应该提供更全面的支持和引导,鼓励和引导小镇发展多元化产业,例如农业、工业、服务业等等,以提高小镇的综合实力和市场竞争力。

3.建设质量参差不齐陕西特色小镇的建设质量参差不齐,一些小镇的规划和建设存在漏洞和问题,对环境造成了一定的破坏。

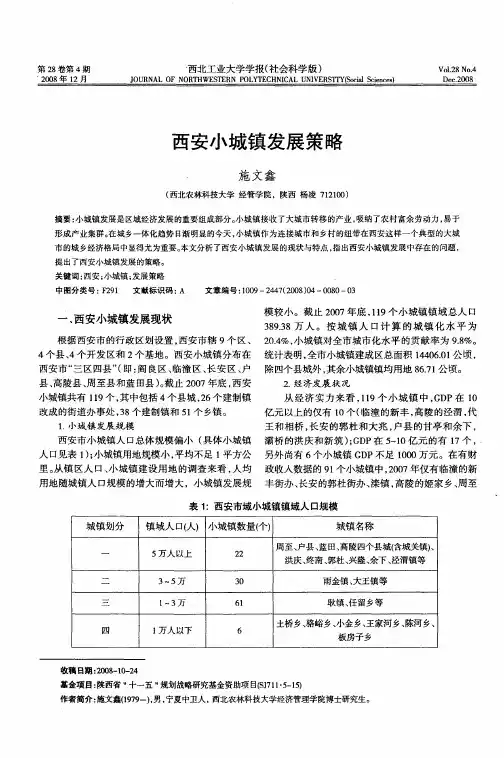

作者: 施文鑫[1] 魏后凯[1] 赵萌[2]

作者机构: [1]中国社会科学研究院城市发展与环境研究所,北京100005 [2]陕西省知识产权局,陕西西安710003

出版物刊名: 西北工业大学学报:社会科学版

页码: 71-74页

年卷期: 2014年 第2期

主题词: 统筹发展 城镇化 小城镇发展 策略

摘要:在以工补农和以城带乡的背景下,解决统筹城乡发展问题,推进小城镇发展是个时代命题,通过“自上而下”(即以中心城市的产业和技术扩散)和“自下而上”(及小城镇和社会主义新农村建设)两个渠道,发挥“拉”与“推”的两个作用力,快速推进统筹城乡发展进程是小城镇发展的主要途径。

在城市化快速推进的过程中,重视户籍改革,优化产业配置,加强城乡管理,制定区域规划成为当前乃至以后一个时期发展的主攻方向。

刍议推动陕西小城镇建设作者:张维青来源:《新西部下半月》2013年第10期【摘要】文章探索树立陕西小城镇建设的先进理念及落实路径:首先要充分认识小城镇建设的重大意义;其次,要充分发挥小城镇建设在城乡一体化发展中的纽带作用;再次,要充分挖掘陕西资源优势在推动小城镇建设中的潜力;第四,要充分认识整体规划在小城镇建设中的重要意义;第五,要充分意识人的城镇化在小城镇建设中的重要性;第六,要充分认识生态环境保护在小城镇建设中的地位。

【关键词】十八大;小城镇建设;旅游经济;生态环境小城镇是“城之尾、乡之首”,是城乡结合的综合体,也是新型工业化和农业现代化发展的重要平台。

十八大报告明确提出,解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重。

城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。

加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系,从战略和全局的高度为小城镇建设指明了方向。

陕西的小城镇建设既要着眼于现在,又要放眼未来,既要结合自身情况,又要吸取成功经验。

一、充分认识小城镇建设的重大意义小城镇是介于农村与城镇之间的部分,是连接城乡、实现城乡统筹和一体化发展的桥梁和纽带,小城镇建设的成功与否,直接关系到“三农”的解决,关系到社会的稳定,关系到国民经济的健康持续发展。

加快城镇化步伐、发展城乡建设事业是人类生产和生活方式由乡村型向城市型转变的历史过程,是未来经济增长的重要潜力之一,是实现农村产业化、工业化和现代化的必由之路。

实施城镇化与城乡建设战略,既是调整经济结构,实现农业化、工业化由初始阶段进入中期阶段的根本要求,又是繁荣现代服务业,扩大消费需求,拉动经济发展,实现可持续发展的重要保证。

小城镇建设是我们党在深刻分析当前国内外形势和全面把握我国经济社会发展阶段性特征的基础上,从经济社会事业发展的全局出发确定的一项重大历史任务,是如期实现全面建设小康社会和社会主义现代化宏伟目标的重大战略决策,对于加快农村经济发展,增加农民收入,改善农村消费环境,提高社会的消费需求,进而缩小城乡差别,构建和谐社会具有重要的意义。

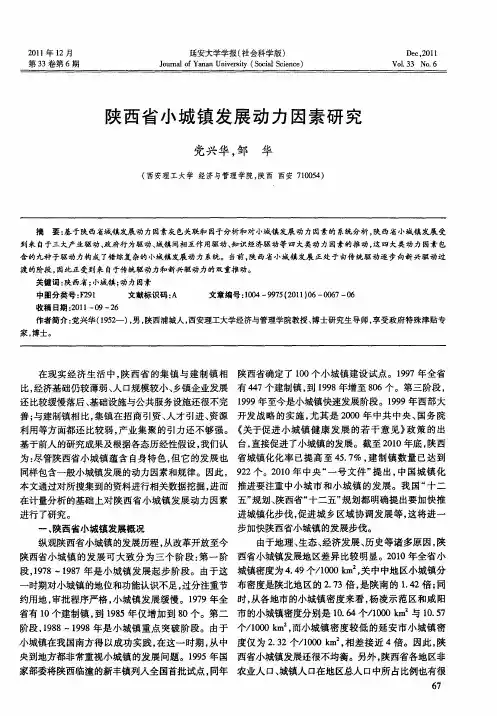

2011年12月延安大学学报(社会科学版)Dec,2011第33卷第6期Journal of Yanan University(Social Science)Vol.33No.6陕西省小城镇发展动力因素研究党兴华,邹华(西安理工大学经济与管理学院,陕西西安710054)摘要:基于陕西省城镇发展动力因素灰色关联和因子分析和对小城镇发展动力因素的系统分析,陕西省小城镇发展受到来自于三大产业驱动、政府行为驱动、城镇间相互作用驱动、知识经济驱动等四大类动力因素的推动,这四大类动力因素包含的九种子驱动力构成了错综复杂的小城镇发展动力系统。

当前,陕西省小城镇发展正处于由传统驱动逐步向新兴驱动过渡的阶段,因此正受到来自于传统驱动力和新兴驱动力的双重推动。

关键词:陕西省;小城镇;动力因素中图分类号:F291文献标识码:A文章编号:1004-9975(2011)06-0067-06收稿日期:2011-09-26作者简介:党兴华(1952—),男,陕西浦城人,西安理工大学经济与管理学院教授、博士研究生导师,享受政府特殊津贴专家,博士。

在现实经济生活中,陕西省的集镇与建制镇相比,经济基础仍较薄弱、人口规模较小、乡镇企业发展还比较缓慢落后、基础设施与公共服务设施还很不完善;与建制镇相比,集镇在招商引资、人才引进、资源利用等方面都还比较弱,产业集聚的引力还不够强。

基于前人的研究成果及根据各态历经性假设,我们认为:尽管陕西省小城镇蕴含自身特色,但它的发展也同样包含一般小城镇发展的动力因素和规律。

因此,本文通过对所搜集到的资料进行相关数据挖掘,进而在计量分析的基础上对陕西省小城镇发展动力因素进行了研究。

一、陕西省小城镇发展概况纵观陕西省小城镇的发展历程,从改革开放至今陕西省小城镇的发展可大致分为三个阶段:第一阶段,1978 1987年是小城镇发展起步阶段。

由于这一时期对小城镇的地位和功能认识不足,过分注重节约用地,审批程序严格,小城镇发展缓慢。

1979年全省有10个建制镇,到1985年仅增加到80个。

第二阶段,1988 1998年是小城镇重点突破阶段。

由于小城镇在我国南方得以成功实践,在这一时期,从中央到地方都非常重视小城镇的发展问题。

1995年国家部委将陕西临潼的新丰镇列入全国首批试点,同年陕西省确定了100个小城镇建设试点。

1997年全省有447个建制镇,到1998年增至806个。

第三阶段,1999年至今是小城镇快速发展阶段。

1999年西部大开发战略的实施,尤其是2000年中共中央、国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》政策的出台,直接促进了小城镇的发展。

截至2010年底,陕西省城镇化化率已提高至45.7%,建制镇数量已达到922个。

2010年中央“一号文件”提出,中国城镇化推进要注重中小城市和小城镇的发展。

我国“十二五”规划、陕西省“十二五”规划都明确提出要加快推进城镇化步伐,促进城乡区域协调发展等,这将进一步加快陕西省小城镇的发展步伐。

由于地理、生态、经济发展、历史等诸多原因,陕西省小城镇发展地区差异比较明显。

2010年全省小城镇密度为4.49个/1000km2,关中中地区小城镇分布密度是陕北地区的2.73倍,是陕南的1.42倍;同时,从各地市的小城镇密度来看,杨凌示范区和咸阳市的小城镇密度分别是10.64个/1000km2与10.57个/1000km2,而小城镇密度较低的延安市小城镇密度仅为2.32个/1000km2,相差接近4倍。

因此,陕西省小城镇发展还很不均衡。

另外,陕西省各地区非农业人口、城镇人口在地区总人口中所占比例也有很76大差异。

2010年陕西省各地区小城镇密度与人口状况如表1所示。

表12010年陕西省各地区小城镇密度与人口状况地区建制镇密度(个/1000km2)非农业人口占总人口(%)城镇人口占总人口(%)全省 4.4934.1381.74关中 6.8840.1683.58西安市 3.6147.8691.09铜川市 6.1848.6195.85宝鸡市 5.6147.7691.48咸阳市10.5732.0975.84渭南市8.5130.3472.47杨凌区10.6443.02100.00陕北 2.5228.9672.00延安市 2.3232.3475.22榆林市 2.6826.8369.97陕南 4.8622.2283.31汉中市 4.9920.1682.94安康市 4.7916.0385.35商洛市 4.7733.1381.36二、陕西省小城镇发展动力因素识别为了从众多错综复杂的因素中识别出小城镇发展的动力因素,本文在前人研究的基础上,通过查找1990 2011年陕西省统计年鉴中相关城镇指标和数据,综合利用灰色关联分析方法和因子分析方法得到陕西省城镇发展的可能动力因素,并结合陕西省小城镇发展的实际,从一般意义上的城镇发展动力因素中结合小城镇发展实际,最终识别出陕西省小城镇发展动力因素。

(一)相关评价指标与理论选择由于城镇发展的相关指标数据众多,而且涉及经济、社会、文化、生态、资源、交通、医疗、教育、科技等各个方面,在查阅文献与总结前人研究的基础上,对统计指标的比较、筛选,本文拟选取与陕西省城镇发展关系最为相关,且在社会经济系统中比较有代表性的区域人口城镇化率X1、区域城镇体系zipf维数X2、城镇居民家庭人均可支配收入X3、农村居民家庭人均纯收入(元)X4、区域总人口数(万人)X5、区域非农业人口数(万人)X6、区域城镇人口数(万人)X7、人均财政收入(元)X8、人均财政支出(元)X9、城镇固定资产投资(亿元)X10、人均固定资产投资总额(元)X11、霍夫曼系数X12、工农业产值比X13、人均轻工业产值(元)X14、人均重工业产值(元)X15、人均GDP(元)X16、人均邮电业务总量(元)X17、人均农业总产值(元)X18、林牧渔产值占农林牧渔总产值比重X19、第一产业增加值(亿元)X20、第二产业增加值(亿元)X21、第三产业增加值(亿元)X22、就业人员占总人口比重X23、人均社会消费品零售总额(元)X24等24个指标进行灰色关联分析,并把区域人口城镇化率X1、区域城镇体系zipf维数X2、区域城镇居民家庭人均可支配收入X3这三个指标作为研究陕西省城镇发展的目标变量。

这主要是因为:人口城镇化率衡量了区域城镇人口占区域总人口的比重,这一指标不仅最常用、最简明、最容易获得,也最为人们所普遍接受;区域城镇体系zipf维数不仅能反映区域人口分布状况与城镇体系规模分布特点,而且还能反映区域城镇体系的经济性质;另外,从目前的统计体系来看,城镇居民家庭人均可支配收入是用以衡量城镇居民收入水平和生活水平最重要和最常用的指标,也是最容易获取且最能够体现城镇经济发展水平的指标。

灰色关联分析法是一种基于灰色系统的灰色过程、注重因素间数组的比较,对数据样本量及分布规律要求不高的分析方法。

鉴于城镇发展系统许多因素之间的关系是灰色的,且数据历史序列不长,因此用它来对城镇发展动力因素分析比较合适。

尽管灰色关联分析具有自身理论方面的不少缺陷,如:只能表示数据间的相关关系无法反映相互影响的作用机制、采用不同的无量纲化方法后关联度的排序有可能被打乱、只能反映曲线和曲线之间的相似程度,不能说明各个因素对与目标变量的贡献率大小等,但对于陕西省城镇发展系统而言,从大量相关数据中抽象出基本动力因素效果仍旧很好。

同时,因子分析法是从众多具有复杂关系的变量出发,根据变量间的内部依赖关系与这些数据的基本结构,把原始变量分成公因子和特殊因子。

其中的公因子包含众多变量所代表的主要信息,用它来描述原始变量,能够更合理地解释原始变量之间的复杂关系。

因此,本文在进行灰色关联分析时,没有仅以关联系数来简单判断相关行为因子对主行为因子的影响,而是先用灰色关联分析法求出各影响因素与目标变量之间的紧密程度,然后利用因子分析法进行验证。

(二)动力因素灰色关联分析根据灰色关联理论及研究需要,把1990 2011年陕西省统计年鉴的相关指标数据进行适当加工整86理,将数据序列转换方式设定为均值化,令Dmin=0,分辨系数r=0.1,运用DPS数据处理系统对区域人口城镇化率X1、区域城镇体系zipf维数X2、城镇居民家庭人均可支配收入X3这三个目标变量与其他因子进行关联分析,结果如表2所示。

表2目标变量X1、X2、X3和其它因子的关联序X1关联系数X2关联系数X3关联系数X60.9725X50.9255X140.7883X190.8919X230.8905X40.7834X230.8287X190.8594X240.7296X50.8024X70.8008X200.7177X20.7653X60.7948X220.6927X130.6969X10.7487X130.6786X40.6681X120.6505X180.6711X180.6622X180.6080X160.6531X70.6061X130.6073X210.5540X30.5884X40.5984X90.5401X200.5702X140.5243X150.5289X140.5481X200.5199X80.5058X240.5038X30.4942X10.4995X120.5018X240.4835X190.4866X160.4641X160.4606X100.4816X220.4576X220.4600X60.4663X210.4444X90.4342X110.4504X150.4332X210.4166X50.4365X80.4101X110.4138X230.4353X90.4081X150.4049X20.4063X100.4058X80.3984X170.4040X110.4031X100.3974X70.3285X170.3604X170.3389X120.2958从上表可得出:第一,陕西省整体人口城镇化率与非农业人口数和城镇人口数高度关联,这与城镇发展理论基本一致。

同时,陕西省农业的发展,特别是农村副业的发展对城镇化率的提高有很大相关性,这说明陕西省副业的发展对城镇化进程加快有很大的促进作用,这主要是因为副业的发展增加了农村与城镇之间的联系,这样就增大了城镇化进程中农村的推力,从而可使城镇集聚大量人口。

第二,由城市地理学相关文献可知,对区域城镇体系zipf维数影响较大的主要是区域人口密度、交通网络密度、城镇人口数量和区域工商业发展水平。

上表表明陕西省与理论大致吻合,只是描述区域内工商业发展水平的指标人均GDP与人均社会消费品零售总额和区域城镇体系zipf维数的关联度排序有点靠后,而农村副业和工业发展水平的相关指标排序却有点靠前,这说明在陕西省的工商业发展中农业副业与工业的发展占了很大比例,陕西省的城镇经济集聚能力还有待进一步加强。