日本多摩新城发展历程总结

- 格式:ppt

- 大小:6.02 MB

- 文档页数:11

国内外产业新城发展经验及案例二零一一年三月目录一、新城开发背景 (1)二、新城的定义 (3)三、新城的发展阶段 (4)四、新城的分类 (4)五、产业新城典型案例之一:筑波科学城 (6)(一)概况 (6)(二)背景 (6)(三)建设目标 (7)(四)规划 (8)(五)发展阶段及特征 (10)(六)城市发展 (13)(七)筑波科学城成功的要素 (16)(八)筑波科学城存在的问题 (19)六、产业新城案例之二:美国尔湾市 (22)(一)概况 (22)(二)发展背景 (22)(三)城市规划 (23)(四)尔湾吸引了大量的企业和居住人口 (25)(五)有竞争力的工资水平和足够多的就业机会 (32)(六)尔湾成功的要素 (33)(七)筑波和尔湾发展要点对比分析 (37)七、产业新城案例之三:上海浦东新区 (38)(一)发展概况 (38)(二)发展历程 (38)(三)成功经验 (40)八、产业新城案例之四:天津滨海新区 (45)(一)发展概况 (45)(二)成功经验 (46)一、新城开发背景第二次世界大战结束后,西方发达国家普遍进入了经济发展的“黄金时期”,以伦敦、巴黎为代表的大城市经济和人口急剧增长,市区人口和产业的聚集不断加强,导致市区用地不断向四周蔓延,形成了单中心高度聚集的城市形态,中心城区人口密度很高。

如20世纪50年代巴黎市区平均人口密度为26000人/平方公里。

单中心高度聚集的城市结构给城市生态环境、城市效率以及城市管理等方面带来了诸多城市问题。

如城市环境恶化、城市热岛等生态问题凸显;城市住房短缺,房屋价格飞涨,两极分化矛盾日益突出,交通拥挤、出行不便等。

在空间上,人口大量增加造成城市住宅的严重不足,使得许多设施不完善的住宅开始在郊区蔓延。

城市郊区用地急速向城市建设用地转变,无序开发带来了开发效率偏低等一系列的问题。

为了维持城市经济增长的持续性和社会的稳定性,针对上述问题,各国政府集合大量的专家学者开展了许多研究,并逐步形成了“从城市区域的角度出发,通过开发城市远郊地区的新城分散大城市压力”的城市规划思想。

日本新城建设的兴衰以及对中国的启示作者:李燕来源:《国际城市规划》 2017年第2期李燕摘要:日本是新城建设比较早的国家。

1950—1970 年代,由于经济的高速发展和人口的大规模城市化,日本的大城市地区出现了严重的住房紧缺问题。

中央和地方政府为大量、快速地解决中低收入阶层的住房问题,开始了大规模的新城建设。

本文概述了日本新城的数量、分布和开发方式,系统介绍了日本新城建设的社会与政策背景,总结梳理了60 多年来新城开发的阶段及其特征。

在此基础上,本文结合日本第一个新城——千里新城的案例,总结了日本新城开发的经验教训以及对我国的启示。

日本新城建设与公共住房政策相结合,其“卧城”方式和TOD 的开发模式值得参考,而其建设过程的终结和“老城化”问题的出现更值得引以为戒。

关键词:新城;日本;城市化;住房政策;卧城作者:李燕,博士,日本立命馆亚洲太平洋大学教授。

yanli@apu.ac.jp改革开放以来,我国的城市有了突飞猛进的发展,城市化率从1980 年的19.39% 增加到2015 年的56.10%。

然而,比起北美的82%、欧洲的73%[1]、日本的90.7%[2],中国的城市化水平还处在发展的中期。

因此,学习发达国家的经验教训对我国城市化的健康发展来说至关重要。

本文概述了日本新城的数量、分布和开发方式,系统介绍了日本新城建设的社会与政策背景,总结梳理了60 多年来新城开发的阶段及其特征。

在此基础上,本文结合日本第一个新城——千里新城的案例,总结日本新城开发的经验教训,以期为我国快速城市化中的新城建设提供相关借鉴。

我国学术界从1980 年代开始就已经关注日本新城建设,例如,刘惠民翻译了黑川纪章有关日本新城发展思想和方法的文章[3],1987—1990 年间刘德明在《国外城市规划》(即《国际城市规划》)杂志上先后对日本20 座新城进行了介绍。

邓奕[4]、姚兢和郭霞[5] 曾对东京都的新城规划进行了概述。

《日本摩托车工业发展回顾》之一漫长曲折的发展道路

杨力斌

【期刊名称】《摩托车信息》

【年(卷),期】2002(000)008

【摘要】@@ 两轮发展百年史,摩坛迎新叙旧.扶桑之国居盟主,英雄竞演风流.rn日本人善于学习世界各国的最新技术成果,并将其发展完善推向一个新的科学技术境界的本领,使得日本的工业技术始终走在世界的前列.目前日本的本田、雅马哈、铃木、川崎四大摩托车公司在世界许多地区都设有生产厂以及销售、维修网点,日本摩托车的身影遍布世界五大洲.每年在欧美工业发达国家举办的各类摩托车技术与新产品展览上,常是日本摩托车新品唱主角."四大家族"在产品设计上的不断改进创新,使得日本摩托车的技术含量、生产质量、外观造型设计的品位档次堪称世界一流.然而,当我们综观日本摩托车的发展史,却可以清楚地看到:日本摩托车工业的发展也走过一段漫长曲折的道路.

【总页数】2页(P48-49)

【作者】杨力斌

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】F431.364

【相关文献】

1.《日本摩托车工业发展回顾》之二本田公司的崛起 [J], 杨力斌

2.《日本摩托车工业发展回顾》之四——铃木公司的兴盛之路 [J], 杨力斌

3.《日本摩托车工业发展回顾》之五——大器晚成的川崎公司 [J], 杨力斌

4.论战后日本机械工业的发展道路 [J], 齐秀丽

5.《日本摩托车工业发展回顾》之三——一鸣惊人的雅马哈公司 [J], 杨力斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

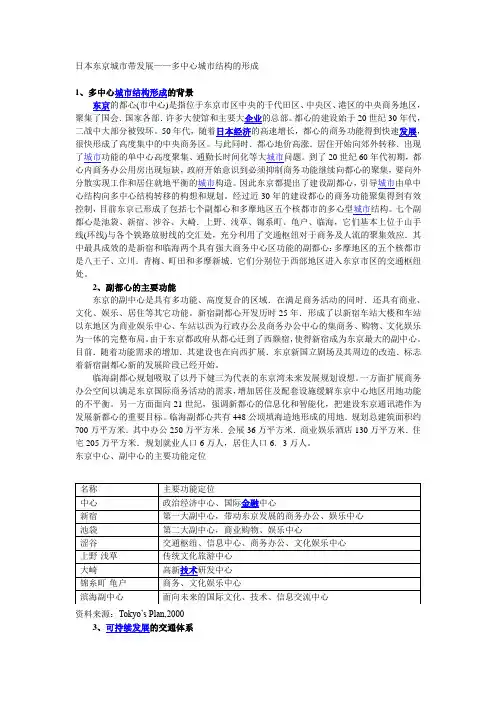

日本东京城市带发展——多中心城市结构的形成1、多中心城市结构形成的背景东京的都心(市中心)是指位于东京市区中央的千代田区、中央区、港区的中央商务地区,聚集了国会.国家各部.许多大使馆和主要大企业的总部。

都心的建设始于20世纪30年代,二战中大部分被毁坏。

50年代,随着日本经济的高速增长,都心的商务功能得到快速发展,很快形成了高度集中的中央商务区。

与此同时.都心地价高涨.居住开始向郊外转移.出现了城市功能的单中心高度聚集、通勤长时间化等大城市问题。

到了20世纪60年代初期,都心内商务办公用房出现短缺,政府开始意识到必须抑制商务功能继续向都心的聚集,要向外分散实现工作和居住就地平衡的城市构造。

因此东京都提出了建设副都心,引导城市由单中心结构向多中心结构转移的构想和规划。

经过近30年的建设都心的商务功能聚集得到有效控制,目前东京已形成了包括七个副都心和多摩地区五个核都市的多心型城市结构。

七个副都心是池袋、新宿、涉谷、大崎.上野、浅草、锦系町、龟户、临海,它们基本上位于山手线(环线)与各个铁路放射线的交汇处,充分利用了交通枢纽对于商务及人流的聚集效应.其中最具成效的是新宿和临海两个具有强大商务中心区功能的副都心:多摩地区的五个核都市是八王子、立川.青梅、町田和多摩新城.它们分别位于西部地区进入东京市区的交通枢纽处。

2、副都心的主要功能东京的副中心是具有多功能、高度复合的区域.在满足商务活动的同时.还具有商业、文化、娱乐、居住等其它功能。

新宿副都心开发历时25年.形成了以新宿车站大楼和车站以东地区为商业娱乐中心、车站以西为行政办公及商务办公中心的集商务、购物、文化娱乐为一体的完整布局。

由于东京都政府从都心迁到了西额宿,使得新宿成为东京最大的副中心。

目前.随着功能需求的增加.其建设也在向西扩展.东京新国立剧场及其周边的改造.标志着新宿副都心新的发展阶段已经开始。

临海副都心规划吸取了以丹下健三为代表的东京湾未来发展规划设想。

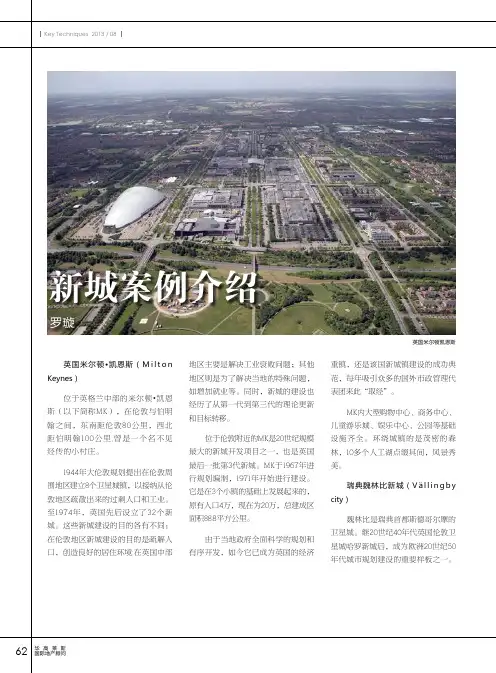

新城案例介绍罗璇由建筑师马克留斯主持设计。

其成功之处在于:以轨道交通线加强与母城的功能联系,提供便宜而舒适的住宅建筑,通过不断吸纳各类各阶层的居民而积累起丰富的社区生活形态。

经过近半个世纪的发展,魏林比新城的规划建设目标已经得到实现,且保持和延续着城际聚居的活力。

魏林比新城位于斯德哥尔摩市西郊,距母城15公里,从斯德哥尔摩乘郊区电车或者城际铁路约需25分钟便可抵达。

原规划总用地约290公顷。

随着建设的不断深入,目前已扩展到300公顷以上。

周边相继新建了若干小型的居住区。

新城最初规划居住人口为2.5万人,随着本地区的常住居民、外国移民和消费人群逐年增加,目前实际居民已经超过5万人,周边小型居住区也已容纳近3万居民。

聚居区人口构成趋向于多元化。

位于新城中央的居住区中心设有配套行政管理机构、商业街市、学校幼儿园、文化娱乐场所和教堂等,能够提供完善的生活服务,综合交通中心即转乘枢纽也安排在这里。

新城的办公、文化、商店、医院、学校、老人中心和托幼等设施与机构创造了大量的居民本地就业机会,同时,在魏林比附近还适当规划了工业企业用地。

这一措施防止了新城变成单纯的卧城,使得聚居区在大部分时间里保持较多的人流活动,最为重要的是确保了新城自我运行的必要生机。

英国米尔顿凯恩斯瑞典魏林比瑞典魏林比荷兰阿尔梅勒新城(Almere)阿尔梅勒是荷兰弗莱福兰省的一座新市镇,属于首都阿姆斯特丹的都会圈内,两地以艾湖(Ijmeer)相隔。

为了解决荷兰首都阿姆斯特丹日益拥挤的问题,建立一个既有乡村的舒适又有城市的便利的乌托邦,荷兰政府在1960年代启动了一个绿色新城的计划。

阿尔梅勒新城启动于1967年,至今已拥有19万人口,目前是荷兰第七大城市,也是欧洲发展最快的新城。

通过与周边森林、水渠、湖体的紧密协作,阿尔梅勒形成了“绿+蓝”的空间特色,这种生态策略不仅为居民提供了自然环境和体育休闲场所,也为小动物提供了栖息地。

到1994年,新城的城市中心功能已经不能满足新城飞速发展的需要,雷姆.库哈斯的大都会艺术设计的办公室(OMA)接到了把阿尔梅勒重建成一座充满城市气息且紧凑简洁的城市的任务。

案例介绍案例一:美国哥伦比亚新城1、基本情况位于马里兰州,首都华盛顿和巴尔的摩之间的哈佛县境内。

总面积达71.6平方公里,2000年拥有人口88,254,住家34,199户。

2、投资方确定1963年10月,Rouse 公司对马里兰州的霍华德县的居民宣布,他们已经获得14000英亩的土地,用于建造一座新城。

9个月之后,公司另外购得140个分散区域,总面积约为该县所有土地面积的1/10。

为了筹措资金,1963 年康涅狄格通用生命保险公司答应投资该项目,作为回报,他们要求获得股份。

该合作最终按照霍华德研究及发展公司的标准达成,开发哥伦比亚的风险基金就此确立。

1964年12月,蔡斯曼哈顿银行和美国师范保险及养老金提供了私有经费(该新城完全由私有资本投资开发)。

1970年,摩根抵押公司以及汉诺威信用公司成为哥伦比亚的另外两家投资方。

3、市场反应马里兰的哥伦比亚新城,位于巴尔的摩和华盛顿特区中间。

哥伦比亚新城的居民开车到巴尔的摩和华盛顿特区都可当日往返。

购买了霍华德郡房产的家庭因此能够享受到这里的高级公立学校系统,高品质的生活,以及便捷的交通。

因此,很多人投资当地房地产。

4、存在问题以公共交通为导向的社区满足增加的私家车,造成交通堵塞。

由于中产阶级的聚集和良好的居住环境导致价格上升使得提供可支付经济住房的目标很难实现哥伦比亚新城虽然推行多种族混和居住,但是他们的住户多为中产阶级。

案例二:日本多摩新城1、开发背景50年代后期,随着经济的快速发展,东京的人口急剧膨胀,多摩新镇的开发计划在1965年得到批准,由东京都政府、都市公团和东京住宅供给公社三方主体遵照《新住宅街市地开发法》和《土地区画整理法》的规定,分区域共同承担开发,而且是新开发和再开发同时进行。

1965年制定了多摩新镇的建设规划,1966年正式开始建设。

多摩新镇的规划最初目标就是了满足东京人口的居住需求,因此以居住定位来指导整个新镇的规划。

2、基本情况多摩新镇位于东京新宿副都心的西南方向19-33公里处,距离横滨市中心西北部约25公里的多摩地区的丘陵地带,东西长14公里,南北宽2-3公里。

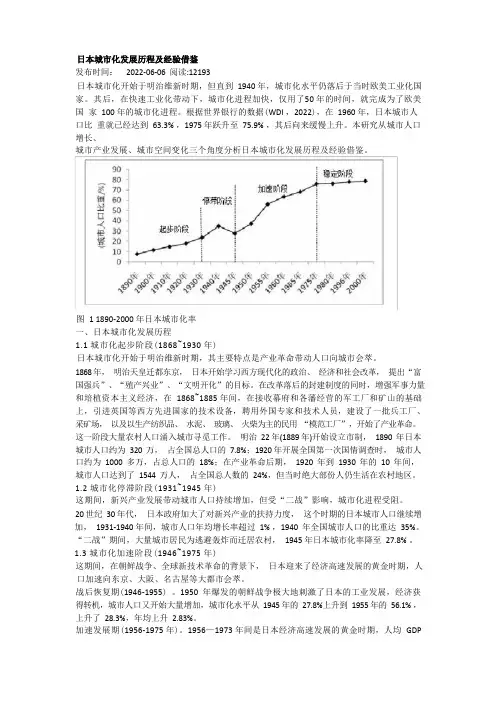

发布时间:2022-06-06 阅读:12193日本城市化开始于明治维新时期,但直到1940 年,城市化水平仍落后于当时欧美工业化国家。

其后,在快速工业化带动下,城市化进程加快,仅用了50 年的时间,就完成为了欧美国家100 年的城市化进程。

根据世界银行的数据(WDI ,2022),在1960 年,日本城市人口比重就已经达到63.3% ,1975 年跃升至75.9% ,其后向来缓慢上升。

本研究从城市人口增长、城市产业发展、城市空间变化三个角度分析日本城市化发展历程及经验借鉴。

图 1 1890-2000 年日本城市化率一、日本城市化发展历程1.1 城市化起步阶段(1868~1930 年)日本城市化开始于明治维新时期,其主要特点是产业革命带动人口向城市会萃。

1868 年,明治天皇迁都东京,日本开始学习西方现代化的政治、经济和社会改革,提出“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”的目标。

在改革落后的封建制度的同时,增强军事力量和培植资本主义经济,在1868~1885 年间,在接收幕府和各藩经营的军工厂和矿山的基础上,引进英国等西方先进国家的技术设备,聘用外国专家和技术人员,建设了一批兵工厂、采矿场,以及以生产纺织品、水泥、玻璃、火柴为主的民用“模范工厂”,开始了产业革命。

这一阶段大量农村人口涌入城市寻觅工作。

明治22 年(1889 年)开始设立市制,1890 年日本城市人口约为320 万,占全国总人口的7.8%;1920 年开展全国第一次国情调查时,城市人口约为1000 多万,占总人口的18%;在产业革命后期,1920 年到1930 年的10 年间,城市人口达到了1544 万人,占全国总人数的24%,但当时绝大部份人仍生活在农村地区。

1.2 城市化停滞阶段(1931~1945 年)这期间,新兴产业发展带动城市人口持续增加,但受“二战”影响,城市化进程受阻。

20 世纪30 年代,日本政府加大了对新兴产业的扶持力度,这个时期的日本城市人口继续增加,1931-1940 年间,城市人口年均增长率超过1% ,1940 年全国城市人口的比重达35%。

世界城市新城建设和多中心发展对北京的启示摘要:通过新城建设向多中心城市结构转型是世界城市空间拓展的共同选择,对其国际影响力和控制力的提升具有重要作用。

分析了伦敦、巴黎和东京三个世界城市新城和多中心发展历程,为北京世界城市建设背景下的新城发展提供启示。

关键词:世界城市北京新城启示伦敦、巴黎和东京位居顶级世界城市之列,其城市空间普遍为多中心结构,各中心之间通过高效的交通系统相连接,从而形成的分散分布又相对集聚的网络空间结构。

新城具有相当的规模和经济能量,集聚一定量的经济活动,承担某种或几种突出的城市功能。

本文通过对伦敦、巴黎和东京新城建设促进城市多中心空间结构变化的经验研究,对新城在世界城市建设中承担的职能和发展规律进行总结,以此为北京世界城市建设提供借鉴。

1 世界城市向多中心空间结构转型的背景近三十年世界城市空间结构的演变符合城市自组织发展的内在逻辑。

基于集聚经济原理的单中心城市曾是主要的城市形态。

对大城市而言,该中心所具有的强大的设施条件和服务条件具有相当的集聚效应,大量的人口、工商业、服务业不断向这一中心集中,达到一定规模后,造成了通勤长距离化,由此带来生活质量的下降和社会成本的提高,如城市交通堵塞、地价上升、住房紧张、基础设施超负荷运行和环境质量下降等一系列城市问题,产生集聚不经济。

“单中心”集中型的城市空间结构和传统的外延型空间拓展模式带来诸多问题,需要实现“分散基础上的有机集中”,对城市空间进行重新组合。

它最初是在大都市区周围建设若干卫星城镇,后来发展为建设新城新区,从而疏散中心城区的人口和产业,最终形成具有与中心区优势互补和相互竞争的郊区次中心的现代多中心城市网络结构模式。

2 世界城市新城建设与多中心发展的历程与经验2.1 伦敦伦敦地区可以分为三个层次。

一是伦敦城,由一个自治性机构管辖,包括了伦敦旧城东部地区,日常的就业人口35万;二是大伦敦市,由大伦敦市政府管辖,约1580平方公里,2000年的居民人口700万;三是以伦敦为中心的城市化地区,包括了三个区域管治组织,人口约1700万。

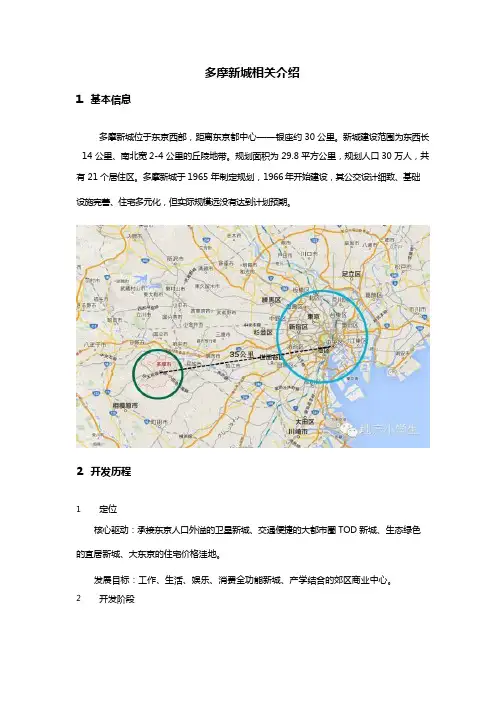

1.基本信息多摩新城相关介绍多摩新城位于东京西部,距离东京都中心——银座约30公里。

新城建设范围为东西长14公里、南北宽2-4公里的丘陵地带。

规划面积为29.8平方公里,规划人口30万人,共有21个居住区。

多摩新城于1965年制定规划,1966年开始建设,其公交设计细致、基础设施完善、住宅多元化,但实际规模远没有达到计划预期。

2.开发历程1定位核心驱动:承接东京人口外溢的卫星新城、交通便捷的大都市圈TOD 新城、生态绿色的宜居新城、大东京的住宅价格洼地。

发展目标:工作、生活、娱乐、消费全功能新城、产学结合的郊区商业中心。

2开发阶段新城开发主要经历了四个阶段,从东京的郊区逐步转变为独立的新城。

初期通过住宅、商业和公建设施(如公园)以宜居的概念吸引东京居民。

进而逐步提升整体商业、居住环境完善配套,最后实现产学研配套一体的综合新城。

3.城市功能规划功能组成:商业、办公、住宅、学校核心功能:住宅占据最大比例用地规划特点:公园系统和公共设施配置较多规划调整:由于日本城市化在90年代后减速,最终多摩的城市体量向下调整;多摩更加重视绿地系统建设,公园绿地面积向上调整9%4.交通规划(1)铁路规划多摩市依托铁路建设,共有三条主要铁路线,东西连通多摩和东京市区,南北连通大东京北部地区和川崎市,交通便利,是大东京TOD交通规划的重要一环。

(2)交通站点规划车站通过地上天桥打造类地面直接引导人流通向商业,实现TOD的商业带动。

幵通过换乘枢纽联系商业和整个住宅区。

(3)TOD商业布局商业主要集中于小田急多磨中心站及Minamiosawa Station周边。

商业沿车站布置,方便卫星城居民通勤商业需求。

又同时能够借铁路站点扩大商业区域辐射。

5.绿化及公共空间绿化空间分布:散布于住宅区内,绿色空间被住宅区包围,区域居民公用;众多社区公园覆盖所有住宅区,公园密度大绿化空间组成:公共公园、高尔夫球场规划理念:公园作为依据社区的配套,高尔夫球场拉升高端物业价值6.产业及研究机构高等教育:80年代后多摩开始引入众多大学和大学研究所,其中不乏帝京大学等顶级大学;大学为多摩带来了人口聚集和科研能力,为吸引产业入驻做好准备产业:多摩在两个商务区内建设了众多园区型低密度办公楼,众多日本支柱制造业和金融产业入驻多摩影响:科研和产业的入驻使多摩真正成为独立的卫星城市。

新城新区看“多摩”- 从北上广到东京都市圈- 新城新区看“多摩”- 面向“十三五”的东京都- 高铁站?!脑洞大开新城新区看“多摩”纵观东京多摩新城建设的成败得失二战后的日本政府为了解决人口和产业在城市中心区过度集中所带来的严重城市问题,以及阻止城市过度膨胀所导致的建成区无序蔓延,于1956年制定了“首都圈第一次基本规划”,之后分别于1963年和1966年制定了“近畿圈整备法”和“中部城市圈整备法”,并以此为依据在东京都市圈开展了地域整治规划与新城开发活动。

图1 东京都市圈内主要新城的分布情况特别是到了60年代,日本经济有了较大发展,东京、大阪、横滨等都市圈人口急剧增加,在国土规划和大都市圈的地区规划指引下,加快了新城建设步伐,东京都市圈有代表性的新城有多摩新城、千叶新城和筑波科学城等。

以期通过新城的建设,改变东京都单一集中型的城市结构,实现多中心型结构的规划意图。

表1 东京新城的开发规模和开发时间一多摩新城发展概要多摩新城位于东京西部,距离东京都中心银座约30公里。

新城建设范围为东西长14公里,南北宽2-4公里的丘陵地带。

规划面积为29.8平方公里,规划人口30万人,于1965年制定规划,1966年开始建设。

图2 多摩新城与东京都各中心的距离新城发展建设布局的特点包括:①TOD规划开发模式:图3 多摩新城TOD发展模式沿轨道交通带状布局,在三个轨道站点周边高强度开发;②保护自然环境:图4 多摩新城自然环境与建设的有机融合基于对自然环境破坏最小为前提,充分利用丘陵地形,创造丰富的空间景观效果,积极保存现有的自然风貌;③住区规划邻里单元:“邻里-社区-新城”的层级结构:图5 多摩新城邻里住区与服务中心分布关系按照规划,在多摩新城配置23处近邻住区,平均每个近邻住区面积约100公顷左右,人口约12000人左右。

几个近邻住区组成居住区。

每个居住区配置居住区公园、综合医院等。

在几座铁路车站附近设置居住区中心,在这里安排各种专门商店、各种娱乐设施等。

日本城市轨道交通经济开发模式及借鉴作者:陈柏宇来源:《中外企业家·下半月》 2011年第11期陈柏宇(川外重庆南方翻译学院,重庆 401120)摘要:日本是城市轨道交通较为发达的国家之一。

城市轨道交通的建设,带动了相关产业的发展。

轨道交通形成的经济带,带动了沿线房地产业和土地的大幅度升值,商贸流通业则更加繁荣。

目前,中国正在大力发展城市轨道交通,日本城市轨道交通的开发模式值得中国借鉴。

关键词:日本;城市;轨道交通;经济带中图分类号:F291 文献标识码:A文章编号:1000-8772(2011)22-0055-02日本的首都东京,作为全国政治、经济、文化中心,人口密集,也是世界上轨道交通最发达的城市之一。

经过战后四十几年的发展,东京已经被国铁、城铁、地铁、轻轨、电车等42条轨道交通所组成的大型轨道交通网络所覆盖,总里程达2246.4公里,每天运送的乘客高达750万人次,承担了东京90%的公共交通客流量。

由于城市轨道交通的载客量大,准时、方便、快捷,已经成为东京市民日常生活中不可缺少的重要部分。

在大阪,有阪神、阪急两家大的轨道交通公司,每天的客流也有350万人次。

一、日本城市轨道交通的经济开发模式目前,东京、大阪、名古屋、神户、福冈、广岛等大城市的轨道交通蓬勃发展,形成了一张巨大的现代交通网络,给居民出行提供了极大的便宜,而且还形成了轨道交通经济带,使沿线的房地产、土地大幅度的升值,沿线的商贸流通业更加繁荣。

1、轨道交通与商贸流通业的共同发展东京最主要的一条“电车”路线是JR山手线,它是一条35公里的环形路线,由于这条交通干线客流量过大,后来又修建了一条中央线,横穿山手线,从而大大缓解了山手线的紧张状况,也为乘客节省了时间。

山手线是世界上客运效率最高的线路,日客运量高达400万人次,也给轨道交通公司带来的巨大的营运收入。

而在这条线路的地面上集中了大量的高档宾馆、高档百货商店、办公楼等,而在地下有大量商店、餐馆、咖啡馆等。