中药炮制基础—炙法概念和作用

- 格式:ppt

- 大小:450.00 KB

- 文档页数:84

一、实验目的通过本实验,了解中药炮制中的炙法原理、操作方法及其对药材药效的影响,掌握炙法在中药炮制中的应用。

二、实验原理炙法是将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒的炮制方法。

根据所加辅料的不同,分为酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙6种方法。

炙法要求辅料渗入药物内部,其加热温度比炒法低,多用文火,炒制时间较长,以药物炒干为宜。

三、实验材料1. 药材:厚朴、黄连、生姜、醋、盐等。

2. 仪器:炒锅、筛子、剪刀、电子秤等。

四、实验方法1. 厚朴炙法(1)取厚朴丝,加入一定量的姜汁拌匀,闷润。

(2)将拌匀的厚朴丝放入炒锅中,用文火炒至姜汁被吸尽,取出晾凉。

(3)筛去碎屑,得到姜厚朴。

2. 黄连炙法(1)取黄连,加入一定量的姜汁拌匀,闷润。

(2)将拌匀的黄连放入炒锅中,用文火炒至姜汁被吸尽,取出晾凉。

(3)筛去碎屑,得到姜黄连。

3. 醋炙法(1)取甘遂,加入定量的米醋拌匀,闷润至醋被吸尽。

(2)将拌匀的甘遂放入炒锅中,用文火加热,炒至微干,取出晾干。

(3)筛去碎屑,得到醋甘遂。

五、实验结果与分析1. 厚朴炙法实验结果显示,姜厚朴相较于生厚朴,色泽加深,略具姜的辛辣气味。

炮制后的姜厚朴对咽喉的刺激性减小,且宽中和胃的作用增强。

2. 黄连炙法实验结果显示,姜黄连相较于生黄连,其苦寒之性得到缓和,对脾胃的刺激性减小,止呕作用增强。

3. 醋炙法实验结果显示,醋甘遂相较于生甘遂,泻水逐饮、消肿散结的作用减弱,毒性降低,对人体的副作用减小。

六、实验结论本实验通过炙法对厚朴、黄连、甘遂等药材进行炮制,结果表明炙法能够改变药材的药性,降低毒性,缓和副作用,增强疗效。

炙法在中药炮制中具有重要的应用价值。

七、实验注意事项1. 炙法过程中,应根据药材的种类和辅料的不同,掌握好炒制的时间和火力。

2. 炙法过程中,辅料应充分渗入药材内部,确保炮制效果。

3. 筛去碎屑,保证药材的纯净度。

4. 实验过程中,注意安全,防止火灾和烫伤。

中药炮制方法——炙法将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒的炮制方法称炙法。

根据所加辅料不同,分为酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙6种方法。

炙法均用液体辅料,盐、生姜等需制成盐水和姜汁方可应用。

要求辅料渗入药物内部,其加热温度比炒法低,多用文火,炒制时间较长,以药物炒干为宜。

一、各类炙法的目的(一)酒炙目的(1)改变药性,引药上行——大黄、黄连、黄柏等。

(2)增强活血通络作用——当归、川芎、桑枝等。

(3)矫臭去腥——乌梢蛇、蕲蛇、紫河车等。

(二)醋炙目的(1)引药入肝,增强活血止痛作用——乳香、没药、三棱、莪术等,经醋炙后可增强活血散瘀止痛的作用;柴胡、香附、青皮、延胡索等,经醋炙后能增强疏肝止痛作用。

(2)降低毒性,缓和泻下作用——大戟、甘遂、芫花、商陆等。

(3)矫臭矫味——五灵脂、乳香、没药等。

(三)盐炙目的(1)引药下行,增强疗效强补肝肾的作用——杜肿、巴戟天、韭菜子。

增强理气疗疝的作用——小茴香、橘核、荔枝核等。

增强缩小便和固精作用——益智仁。

(2)增强滋阴降火作用——知母、黄柏等。

中药炮制方法——炙法(四)姜炙目的(1)制其寒性,增强和胃止呕作用如黄连姜炙可制其过于苦寒之性。

免伤脾阳,并增强止呕作用。

姜炙竹茹则可增强止呕功效。

(2)缓和对咽喉的刺激性,增强宽中和胃功效,如厚朴。

(五)蜜炙目的(1)增强润肺止咳的作用——百部、、枇杷叶、马兜铃、款冬花、紫菀、麻黄等。

(2)增强补脾益气作用——黄芪、甘草、党参等。

(3)缓和药性——麻黄、桂枝、升麻等。

(4)矫味和消除副作用——马兜铃、百部等。

中药炮制中的常用炙法及其临床应用

中药炮制是指将中药原料通过切削、捣碎、按压、炒煎、烘焙等方式进行加工制作而成中药颗粒剂的工艺。

中药炮制中最常见的炙法主要有商炮和李氏炙法。

1. 商炮法

商炮法是古代中药炮制的一种工艺方法,在临床中多用于功效剧烈或性味重的中药,俗称“烧炮”。

古今文献中以李氏易经为主,记载的方法特点就是将中药原料装入专用的小炉中,烧制成粉末状,以提高药效,尤其适宜煎制。

商炮药物毒性强,常作为“中毒治病”之用,如巴豆毒素商炮物治疗龟裂病和瘰疬,苍术皂苷可用于治疗肿瘤等。

同时,适宜佐以内服消化弱的药物,如苍术等,用于治疗多种消化道、呼吸道等胃肠道疾病。

2. 李氏炙法

李氏炙法,一般指肉苁蓉的炙烧制备过程,以及毛遂的肉苁蓉炙法。

此法的炮制原理是使含脂肪较多的中药凝固,从而使其中的有效药物更好地萃取和激活,是一种很有效的炮制方法。

李氏炮制后的药物,表面粘膏状有均匀的膜状结构,使有效药物极易溶解、被吸收,从而大大提高有效药物的投放效果和疗效,在临床上有着重要的应用。

李氏炙法的特点在于,把中药原料和肉苁蓉一起混合,然后按比例放入木桶中,在火上烘焙,通过调节温度和烘焙时间,使中药中的有效成分得以完整保留,同时能有效抑制微生物的滋生和活性物质的流失,是一种值得推广的炮制技术。

李氏炙法在临床上有着特有的应用,比如常用于治疗肝胆系统疾病、慢性支气管炎、梅毒、中暑等。

其优点在于能有效调和其他中药的性味,减轻药效,减少身体的负担,增强药效,促进药物的全身性解毒和免疫系统的功能增强,改善免疫功能,塑造更好的敏感个体,能更好地帮助病人恢复健康。

中药炮制之酒炙法酒炙法是一种中药炮制方法,常用于炮制一些容易挥发的中药材。

这种方法可以通过炙热的酒精蒸汽将药材表面的挥发性活性成分转化为酯类或醚类等化合物,从而改善中药的药效和品质。

中药材在炮制过程中,通常需要采用一定的炮制方法来提高其药效。

其中,酒炙法便是一种常用的方法之一。

酒炙法主要用于炮制一些具有挥发性活性成分的中药材,如百合、薄荷等。

通过酒炙法,可以将这些挥发性成分转化为更稳定的酯类或醚类化合物,从而提高药效。

酒炙法的操作流程较为简单。

首先,将所需中药材洗净晾干,然后放入炙热酒精中进行蒸馏。

具体操作时,可以将酒精注入一个容器中,然后在其顶部设置一个漏斗,漏斗口底部置放药材。

点燃酒精,使之炙热,产生蒸汽蒸煮药材。

这样,药材表面的挥发性成分会被蒸汽提取,并转化为酯类或醚类。

酒炙法的原理是基于酒精的挥发性和良好的溶解性。

酒精的挥发性意味着它能够迅速蒸发,并固定在药材表面的挥发性成分。

而酒精的溶解性,则使其能够有效溶解药材中的化学成分,使其更容易被提取出来。

当药材经过酒精蒸煮后,药材内部的成分会通过蒸汽传递到酒精中,并与之发生化学反应。

这样,就能将药材中的活性成分转化为更稳定的酯类或醚类。

酒炙法所使用的酒精通常是经过特殊处理的,具有较高的纯度和挥发性。

因为酒精具有良好的溶解性,所以其能够迅速溶解药材中的化学成分,并将其与蒸汽一起提取出来。

而酒精的挥发性则能够促使药材中的活性成分快速蒸发和挥发,避免其在炮制过程中的损失。

酒炙法常被用于炮制一些含挥发性成分的中药材,如百合、薄荷、香附等。

以百合为例,百合具有清热润燥、养心安神的功效,但其挥发性成分很容易在炮制过程中流失。

因此,采用酒炙法可以有效提取百合中的活性成分,使其功效更为突出。

总之,酒炙法是一种常用的中药炮制方法,通过利用酒精的挥发性和溶解性,将中药材中的挥发性成分提取出来,并转化为更稳定的酯类或醚类化合物。

这种方法可以提高中药材的药效和品质,并使其更适合临床应用。

中药炮制中的常用炙法及其临床应用中药炮制是中医药学的重要环节,其中炙法是常用的一种炮制方式。

本文将围绕中药炮制中常用的炙法及其临床应用进行详细阐述。

1. 炙法的概念及分类炙法是指将干燥的药材进行加热,使其表面变色或微熟的炮制方法,一般可以分为干炙和湿炙两大类。

干炙又称为乾炙,是将药材直接放在铁锅、炉子、高压锅等热源上,经过短时间的高温加热,使其外皮微熟、变色而不影响内部性质的炮制方式。

湿炙又称为渍炙,是将药材用酱、米醋、米酒等液体进行浸泡后,在加热的过程中使其表面产生变色的炮制方法。

湿炙中还有蜜炙、酒炙等不同的方法。

2. 炙法的使用炙法的使用范围广泛,可以用于不同种类的草药、动物性中药甚至是矿物质药品的炮制。

在临床中,炙法主要是用于改变药物性质、调整药性、增强药效以及改善药味等方面。

例如:干姜炙制可以提高姜辣素的含量,增强姜辣素的作用,有御寒散寒、解表散邪、透皮发散的功效。

黄芪炙制可以去除黄芪的苦涩味,增加黄芪的甜味,提高黄芪的免疫调节能力及抗病力。

人参经过湿炙处理,可以去除人参的苦味,增加人参的甜味和香气,提高人参的养生和滋补效果。

3. 炙法的注意事项炙法虽能增强药效,但使用时也需注意以下几点:(1)掌握好药材的炙制时间和温度,以免造成药性损失或药效降低。

(2)注意药材的保存,最好放在阴凉干燥处,避免潮湿和阳光直射,影响药材质量。

(3)应根据患者身体条件选用合适的药材炮制方法,严禁滥用并避免药物的不良反应。

综上所述,炙法是一种常用的中药炮制方法,其具有调整药材性质、提高药效等作用,在临床中得到了广泛的应用。

但是,在使用时要注意药材的炮制时间、温度以及保存等问题,加强药品的安全性和有效性。

中药炮制之酒炙法

酒炙法是中药常用炮制方法之一,也是执业药师资格考试重点考查科目,接下来我们就一起来看一下酒炙的中药及炮制作用。

将净选或切制后的药物,加入定量黄酒拌炒的方法称为酒炙法。

黄酒味甘、辛,性大热。

气味芳香,能升能散,宣行药势,具有活血通络、祛风散寒、矫臭去腥的作用。

故酒炙法多用于活血散瘀药、祛风通络药及动物类中药。

(1)酒炙法的目的:①改变药性,引药上行,如大黄、黄连、黄柏等。

②增强活血

通络作用,如当归、川芎、桑枝等。

③矫臭去腥,如乌梢蛇、蕲蛇、紫河车等。

(2)酒炙的操作方法:①先拌酒后炒药。

将净制或切制后的药物与定量黄酒拌匀,

稍闷润,待黄酒被吸后,置炒制容器内,用文火炒干,取出晾凉。

此法适用于质地较坚实的根及根茎类药物,如黄连、川芎、白芍等。

②先炒药后加酒。

先将净制或切制后的药物,置炒制容器内,加热至一定程度,再喷洒定量黄酒炒干,取出晾凉。

此法多用于质地疏松的药物,如五灵脂。

酒炙法的操作方法:一般多采用第一种方法,因第二种方法不易使酒渗入药物内部,加热翻炒时,酒易迅速挥发,所以一般少用,只有个别药物适用此法。

酒炙时,除另有规定外,一般用黄酒。

黄酒的用量:一般为每100kg药物,用黄酒10~20kg。

(3)酒炙法的注意事项:①加黄酒拌匀闷润过程中,容器上面应加盖,以免黄酒迅

速挥发。

②若黄酒的用量较少,不易与药物拌匀时,可先将黄酒加适量水稀释后,再与药物拌润。

③药物在加热炒制时,火力不宜过大,一般用文火,勤加翻动,炒至近干,颜色加深时,即可取出,晾凉。

炮制中炙法的实验原理

炮制中炙法是一种传统的中药炮制方法,通过炙煮炼制中药材,使其发生化学变化,增加药效,提高中药的疗效。

其实验原理主要包括以下几个方面:

1. 热力作用:炙煮中药材可以提高温度,使中药材发生剧烈的变化,促进有效成分的提取和药效的释放。

炙煮中药材能增加内在的温度,激发出更多的活性物质,改善中药的疗效。

2. 化学反应:中药材炙煮时,受到高温的作用,其中的有效成分可能会发生破坏或产生新的化合物。

炙煮过程中,有效成分的分子结构发生改变,可能导致成分的结晶、聚合、水解等反应,使药材的药效得到提升。

3. 组织结构改变:炙煮中药材时,热力和化学反应会改变中药材的组织结构和表面结构,使其更易于提取有效成分。

炙煮过程中,细胞壁的破裂、肉眼可见的液体释放等变化可能会导致药材的溶解度和释放速度增加。

总的来说,炮制中炙法通过炙煮中药材,利用热力和化学反应改变中药材的组织结构和化学成分,提高中药的药效。

炙煮过程中可能发生的反应包括物质的溶解、聚合、水解、结晶等。

同时,炙煮过程中中药材内部的温度增加,增强了中药材的整体药效。

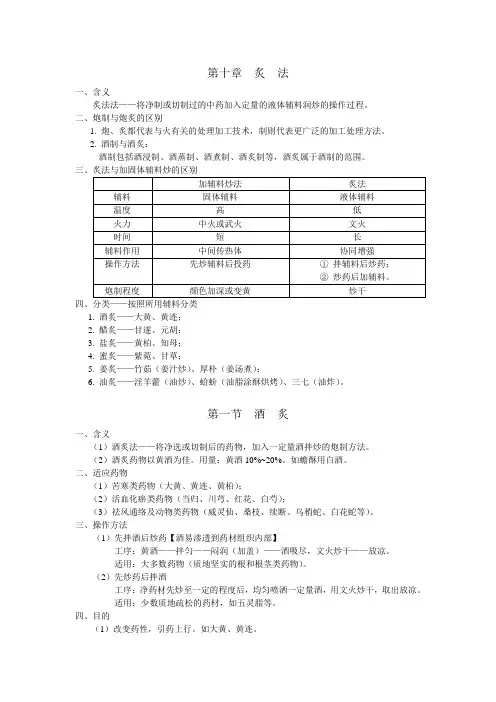

第十章炙法一、含义炙法法——将净制或切制过的中药加入定量的液体辅料润炒的操作过程。

二、炮制与炮炙的区别1. 炮、炙都代表与火有关的处理加工技术,制则代表更广泛的加工处理方法。

2. 酒制与酒炙:酒制包括酒浸制、酒蒸制、酒煮制、酒炙制等,酒炙属于酒制的范围。

三、炙法与加固体辅料炒的区别四、分类——按照所用辅料分类1. 酒炙——大黄、黄连;2. 醋炙——甘遂、元胡;3. 盐炙——黄柏、知母;4. 蜜炙——紫菀、甘草;5. 姜炙——竹茹(姜汁炒)、厚朴(姜汤煮);6. 油炙——淫羊藿(油炒)、蛤蚧(油脂涂酥烘烤)、三七(油炸)。

第一节酒炙一、含义(1)酒炙法——将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的炮制方法。

(2)酒炙药物以黄酒为佳。

用量:黄酒10%~20%。

如蟾酥用白酒。

二、适应药物(1)苦寒类药物(大黄、黄连、黄柏);(2)活血化瘀类药物(当归、川芎、红花、白芍);(3)祛风通络及动物类药物(威灵仙、桑枝、续断、乌梢蛇、白花蛇等)。

三、操作方法(1)先拌酒后炒药【酒易渗透到药材组织内部】工序:黄酒——拌匀——闷润(加盖)——酒吸尽,文火炒干——放凉。

适用:大多数药物(质地坚实的根和根茎类药物)。

(2)先炒药后拌酒工序:净药材先炒至一定的程度后,均匀喷洒一定量酒,用文火炒干,取出放凉。

适用:少数质地疏松的药材,如五灵脂等。

四、目的(1)改变药性,引药上行。

如大黄、黄连。

(2)增强活血通络作用。

当归、川芎。

(3)提高成品溶出率。

如黄芩。

(4)矫臭去腥。

如乌梢蛇、蕲蛇。

(5)降低毒副作用,便于粉碎。

如常山、蟾酥。

五、注意事项(1)闷润时加盖,避免酒挥发。

(2)若酒量少不易拌匀时,可加适量水稀释,再拌润。

(3)加热时用文火,炒至近干、色加深时取出晾凉。

白芍【炮制方法】酒白芍——取净白芍片,加黄酒拌匀,待酒被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出,放凉。

(药:白芍=100:10)当归【炮制方法】酒当归——取净当归片,加黄酒拌匀,闷润,待酒被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出,放凉。

中药炙的名词解释中药炙是中医药学中一种特殊的处理方法,也是一种独特的炮制工艺。

炙字在字面上有“烧烤、烘烤”的意思,表示中药炙是通过烘烤加工的方式来处理药材。

这种处理方法可以改变药材的性质,增强其药效。

中药炙经过多年的实践积累和传承发展,已经成为中医药学中不可或缺的重要组成部分。

中药炙的起源可以追溯到古代医药智慧的积累。

在古代医书《黄帝内经》和《难经》中,就有关于中药炙的记载。

中药炙是一种通过高温处理药材来改变其质地和性质的方法。

这种处理方法主要是采用间歇干燥法和恒温干燥法两种形式。

在加热的过程中,药材的水分会被蒸发掉,同时一些活性成分也会发生化学反应,从而提高药材的药效。

中药炙的使用范围非常广泛。

许多常用的中药都需要经过炙制才能发挥最好的药效。

比如,熟地黄就是经过炙制的生地黄。

炙制后的熟地黄具有滋阴补肾、益精血的作用,常用于治疗肾阴虚、阳萎、月经不调等病症。

此外,炙甘草是常见的中药之一,它通过炙制后,使甘草的甜味更浓郁,药效更加显著。

炙甘草主要用于调和药方,增加药材的药效。

中药炙的炮制过程需要严格控制温度和时间。

温度过高或时间过长都会导致药材的活性成分损失,甚至药效丧失。

而温度过低或时间过短则无法改变药材的性质,药效也无法显示出来。

因此,掌握好中药炙制的温度和时间是非常重要的一环。

中药炙虽然有着良好的炮制效果,但也存在一定的局限性。

由于温度和时间的限制,有些药材并不适合炙制。

比如,一些容易挥发的活性成分在高温环境下容易损失,因此不宜采用中药炙进行处理。

此外,由于炙制过程需要时间和人工成本,炙制后的药材价格也会相应上升。

总的来说,中药炙是一种通过烘烤加工药材来改变其性质和增强药效的处理方法。

中药炙在中医药学中有着重要的地位,并且被广泛应用于临床治疗中。

掌握好中药炙制的温度和时间是使用中药炙的关键,只有合理的处理,才能发挥中药的功效。

总结:中药炙是一种通过烘烤加工药材来改变其性质和增强药效的方法。

这种处理方法在中医药学中具有重要地位,广泛应用于临床治疗。

炙的作用与功能主治炙的定义和基本原理炙是一种传统中医疗法,在中医理论中被视为一种外治法,通过热炙物质的作用,刺激皮肤和经络,以达到调和阴阳、活血化瘀、疏通经络的作用。

炙的基本原理是:通过将热物贴于特定的经络穴位或患处,通过传导热量和刺激,调节局部血液循环、促进组织新陈代谢,增强局部免疫力,以达到治疗疾病的效果。

炙的主要功能炙作为一种中医疗法,主要有以下功能:1.活血化瘀:炙的作用可以促进血液循环,改善局部血液循环状态,增加氧气和营养供应,排除代谢产物,从而起到活血化瘀的作用。

适用于各种瘀血症状,如跌打损伤、瘀血内伤等。

2.温经散寒:炙的温热作用可以刺激经络,疏通经脉,促进气血畅通。

对于阳气不足、经脉寒凝的疾病,如寒性痛经、寒湿痹痛等有良好的效果。

3.调和阴阳:炙具有温热作用,可以调节阴阳平衡,增强阳气,滋养阴精,从而达到调和阴阳的作用。

适用于阴虚阳亢、阴阳失衡的疾病,如失眠多梦、阳痿早泄等。

4.提高免疫力:炙的作用可以刺激局部免疫细胞的活性,促进炎症反应的消退,增强局部组织的免疫功能。

对于慢性疾病的治疗,如慢性支气管炎、慢性鼻窦炎等具有一定的效果。

炙的常见使用方法炙的使用方法有多种,常见的有以下几种:1.灸法:采用艾灸或其他具有温热作用的物质,燃烧后在皮肤上移动或固定,进行局部温热刺激的疗法。

常用于经络疏通、寒痹疼痛等疾病的治疗。

2.热敷法:采用热水袋、热毛巾等热物品,在患处进行局部热敷的疗法。

适用于跌打损伤、寒湿痹痛等疾病的治疗。

3.火罐法:采用玻璃罐或其他容器,通过火燃烧产生的热力,在皮肤表面形成负压,以实现热炙治疗的疗法。

常用于风寒感冒、肺炎等疾病的治疗。

4.热针法:采用温热的针具,在穴位上进行轻微的刺激,以产生艾灸的效果。

适用于经络不通、气血不畅等疾病的治疗。

炙的禁忌和注意事项炙作为一种中医疗法,虽然有一定的疗效,但在使用时也需要遵循一些注意事项和禁忌,以保证安全有效:1.切勿长时间和高温物质接触:炙的时间不宜过长,一般控制在15-30分钟为宜,过长时间的炙会导致皮肤灼伤等不良反应。

中药炮制方法炙法详细介绍炙法是中药炮制的一种常用方法,它利用火炙的方式来处理中药材,使其产生一些理化变化,进而达到提高药效或改变药性的目的。

下面详细介绍中药炮制的炙法。

炙法是指用文火温炙或武火烧炙的方法对中药材进行炙烘处理。

这种方法可以促进中药材内在的活性成分的产生、分解或转化,提高中药材的药效。

炙法常用于平肝、温胃、化痰等病症的治疗。

中药的炙法一般选用文火炙制,需要将中药材放在特制的炙器中,用文火慢慢炙烘。

炙器可以使用铁锅或瓷器制成,以便保持药材的独特气味和药效。

炙法的过程需要掌握一定的时间和温度。

炙制前,首先将中药材洗净,放在炙器中加热。

炙制时,需要不断地搅拌或翻动,使中药材均匀受热,避免过热或不热的情况发生。

同时,也要注重火候的掌握,保持药材的色泽不变,避免过炙。

一般来说,炙制时间较长,可以根据具体情况进行调整。

炙法的最大特点是能够改变中药材的性能和性味。

炙法能够提高药材的温热性,并增强其活性成分的释放。

例如,对于寒凉之性的中药材,经过炙制后可以使其变得温热,更适合于寒凉体质的人群。

此外,炙法还可以改变中药的性味,使其更容易入药或降低其毒性。

炙法的应用范围广泛,既可以用于单味药的炮制,也可以用于多味药的复方炮制。

在炙制药物时,需要根据药性和临床应用要求进行炮制方法的选择。

比如,对于百合这种性寒味甘的中药材,可以选择采用大火炙制,以增强其温热性和药效;而对于枸杞子这种性平味甘的中药材,可以选择用小火炙制,以保持其天然的性味。

总之,炙法是中药炮制中的一种重要方法,通过利用火炙来处理中药材,可以改变其性质和性味,增强药效,提高疗效。

在使用炙法时,需要根据具体药材的性质和病情的要求来选择适当的炮制方法。

尤其需要注意火候的掌握,避免过烤或不烤的情况发生,以确保中药材的药效和质量。

中药炮制方法炙法详细介绍将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒的炮制方法称炙法。

根据所加辅料不同,分为酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙6种方法。

下面是店铺为大家整理的中药炮制方法炙法详细介绍,希望大家喜欢!各类炙法的目的(一)酒炙目的(1)改变药性,引药上行——大黄、黄连、黄柏等。

(2)增强活血通络作用——当归、川芎、桑枝等。

(3)矫臭去腥——乌梢蛇、蕲蛇、紫河车等。

(二)醋炙目的(1)引药入肝,增强活血止痛作用——乳香、没药、三棱、莪术等,经醋炙后可增强活血散瘀止痛的作用;柴胡、香附、青皮、延胡索等,经醋炙后能增强疏肝止痛作用。

(2)降低毒性,缓和泻下作用——大戟、甘遂、芫花、商陆等。

(3)矫臭矫味——五灵脂、乳香、没药等。

(三)盐炙目的(1)引药下行,增强疗效强补肝肾的作用——杜肿、巴戟天、韭菜子。

增强理气疗疝的作用——小茴香、橘核、荔枝核等。

增强缩小便和固精作用——益智仁。

(2)增强滋阴降火作用——知母、黄柏等。

(四)姜炙目的(1)制其寒性,增强和胃止呕作用如黄连姜炙可制其过于苦寒之性。

免伤脾阳,并增强止呕作用。

姜炙竹茹则可增强止呕功效。

(2)缓和对咽喉的刺激性,增强宽中和胃功效,如厚朴。

(五)蜜炙目的(1)增强润肺止咳的作用——百部、、枇杷叶、马兜铃、款冬花、紫菀、麻黄等。

(2)增强补脾益气作用——黄芪、甘草、党参等。

(3)缓和药性——麻黄、桂枝、升麻等。

(4)矫味和消除副作用——马兜铃、百部等。

(六)油炙目的(1)增强温肾助阳作用——淫羊藿。

(2)利于粉碎——豹骨、三七、蛤蚧。

各类炙法的操作方法(一)酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙的操作方法均有两种,即先拌辅料后炒药和先炒药后加辅料。

第一种方法适用于一般性的药材,需通过先加辅料拌匀闷润的过程使液体辅料被药物所吸尽,然后置锅内炒至所需程度。

第二种方法适用于特殊的药物,需特别记忆。

(1)先炒药后加酒。

此法仅用于质地疏松且加酒后易发粘的药物,如五灵脂。