吴又可学术思想及其拓展应用

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:2

论吴又可《温疫论》对传染病的认识摘要:吴又可在《温疫论》一书中对瘟疫传染源的认识,包括对瘟疫病原体和瘟疫感染谱的认识,对传染过程的认识,包括对瘟疫传播途径、人群易感性、疫源地、流行过程等方面有先进的认识,同时也应看到由于历史条件的限制,《温疫论》中也存在一些片面之处。

关键词:吴又可;温疫论;传染病《温疫论》是我国明末著名的温病学家吴有性于1642 年所著的一部专论瘟疫的著作,它对当时温病学的发展起了很大的推动作用,极大地丰富了我国传染病学理论,该部著作中所体现出的传染性流行病学思想,比1854 年英国人约翰·斯诺(John Snow)对伦敦霍乱流行进行的流行病学研究超过了二个世纪。

1、《温疫论》对传染源的认识受限于当时的科技水平,吴又可不可能探知确切的病原微生物如细菌、病毒,所以对瘟疫传染源的认识只能略知一二。

《温疫论》曰:“所谓杂气者,虽曰天地之气,实由方土之气也,盖其气从地而起,有是气则有是病”。

方土之气一定程度上就是《温疫论》对传染源的认识。

1.1对病原体的认识对瘟疫的发生吴又可突破六淫致病的认识,认为是一种“异气”所致,在他的《温疫论》中就说“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”,这种“异气”就是温疫的致病因素,它具有“无形、无象、无声、无臭”,并且“其来无时,其着无方”的特异性。

《温疫论》指出“大约病偏于一方,延门阖户,众人相同者,皆时行之气,即杂气为病也……疫气者亦杂气中之一,但有甚于他气,故为病颇重,因名之疠气”。

因此,“异气”、“杂气”、“疠气”就是瘟疫的病原体。

1.2 瘟疫感染谱现代流行病学将宿主机体对病原体传染过程反应的轻重程度的频率称之为感染谱。

按照感染后病情的轻重程度分为隐性传染、显性传染和死亡。

在《温疫论》中,对瘟疫发病的轻重是这样认识的“某年疠气盛行,所患皆重,最能传染,即童辈皆知言其为疫。

至于微疫,反觉无有,盖毒气所钟有厚薄也”。

吴又可学术思想及其拓展应用摘要:本文对吴又可的主要学术思想进行了总结,肯定其临床价值,并结合现代临床经验,阐述其具体运用。

关键词:温疫戾气膜原非典正文:对温疫学说的认识始自《内经》,后经历代医家的不断完善和发挥,但未形成较系统的理论体系。

明末,疫病横行,有感于疫病对患者和社会造成的巨大危害,吴又可在对疫病经过细致的观察,对比和思考后,结合自己的临床经验,对温疫的认识有了一个全新的突破,以《瘟疫论》为代表,温病学派作为一个独特的学术流派始逐渐得以大放光芒。

吴又可对温病领域的贡献主要体现在以下几个方面。

首先,明确了“温疫”的概念,对温疫与伤寒进行了区分,“瘟疫与伤寒感受有霄壤之隔”,“伤寒投剂,一汗而解;时疫发汗,虽汗不解。

伤寒不传染于人,时疫能传染于人。

伤寒之邪,自毛窍而入;时疫之邪,自口鼻而入。

伤寒感而即发,时疫感久而后发。

伤寒汗解在前,时疫汗解在后……伤寒初起,以发表为先;时疫初起,以疏利为主。

种种不同”。

列举如此,为后世医家认识温病提供了一个全新的角度,而不再拘泥于六经伤寒。

关于温病发病的原因,吴氏提出了新的学说,即杂气病因学说。

以往医家对疫病原因虽有发挥,却未脱出六经藩篱,认为疫病为“非其时而有其气”的时行之气。

吴氏创造性地提出了疫病为感受“戾气”所致。

如《原病》篇“病疫之由,昔以为非其时有其气,春应温而反大寒,夏应热而反大凉,秋应凉而反大热,冬应寒而反大温,得非时之气,长幼之病相似,以为疫,余论则不然,夫寒热温凉,乃四时之常,因风雨阴晴,稍为损益,假令秋热必多晴,春寒因多雨较之,亦天地之常事,未必多疫也,伤寒与中暑,感天地之常气,疫者感天地之厉气,在岁有多寡,在方隅有厚薄,在四时有盛衰,此气之来,无论老少强弱,触之者即病”,《伤寒例正误》又有“夫疫者,感天地之戾气也。

戾气者,非寒、非暑、非暖、非凉,亦非斯是交错之气,乃天地间别有一种戾气。

”戾气学说的提出使人类对疾病本质的认识进一步加深。

《中医各家学说》是中医专业本科的医学生必修的一门课程。

《中医各家学说》研究的对象是中医学发展过程中,主要学术流派和历代著名医家学术思想、学术成就;使医学生了解中医理论体系的形成和发展、学术流派的产生和发展的历史背景及意义;了解各个学术流派的一般概况及各家学说在祖国医学发展中的贡献。

《中医各家学说》的学术流派属于人为划分,医家从各个方面、角度来认识辨析医理,丰富和发展了中医学理论和治疗;但不同学派之间并不是相互对立的,而是述医理、阐医道于方方面面,并且有相互之间的包容性。

通过对这门课程的学习,使医学生了解《中医各家学说》,要兼学并蓄,开拓视野,广泛吸收,从善如流;以达到从各家学说中进一步深入理解中医学的理论,为临床实践服务。

中医学理论体系的形成分为:一、远古时代医药学的发生和源流⒈《礼记·曲礼》:曰"医不三世,不服其药"。

从伏羲制九针到著成《黄帝针灸》;从黄帝歧伯论经脉到著成《素女脉诀》;从神农尝百草到著成《神农本草经》。

⒉中医学理论体系的确立自春秋战国至东汉末的时期,中医学的学术发展较快、成就较大。

《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》等中医学典籍相继诞生,在理论和临床方面都有了总结性的成就,确立了中医学认识人体生理病理和进行诊断治疗疾病的一整套的基本理论,从而确立了中医学理论体系。

二、中医学术流派的形成和发展、各种学术文化的创立和发展及医学发展和中医学术流派形成⒈中医学术有七大流派:伤寒学派、河间学派、易水学派、丹溪学派、攻邪学派、温补学派、温热学派。

⑴汉以前著名医学家及其医疗实践:①(战国)扁鹊(秦越人)师承长桑君,传于子阳、子豹、子容、子明、子越②(汉)淳于意(仓公)师承长桑君公乘阳庆、公孙华宋邑、高期…③《汉书·艺文志》载:医经七家、经方十一家。

以《内经》《难经》相较就有多处不一。

例如:论命门、三焦,等等。

⑵汉代《伤寒杂病论》:汉代医家(公元150~216)张机(仲景)著《伤寒杂病论》,其学术理论源于古医经家,其治法方药源于古经方家,研究伤寒、杂病的诊治规律,奠定了中医学辨证论治基础。

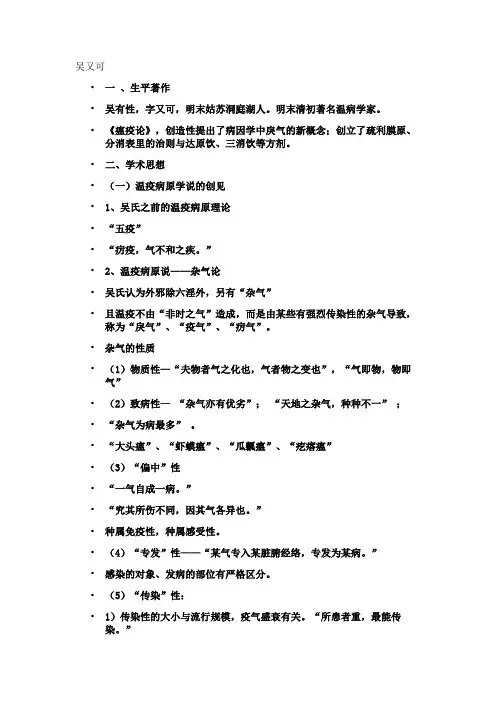

吴又可•一、生平著作•吴有性,字又可,明末姑苏洞庭湖人。

明末清初著名温病学家。

•《瘟疫论》,创造性提出了病因学中戾气的新概念;创立了疏利膜原、分消表里的治则与达原饮、三消饮等方剂。

•二、学术思想•(一)温疫病原学说的创见•1、吴氏之前的温疫病原理论•“五疫”•“疠疫,气不和之疾。

”•2、温疫病原说——杂气论•吴氏认为外邪除六淫外,另有“杂气”•且温疫不由“非时之气”造成,而是由某些有强烈传染性的杂气导致,称为“戾气”、“疫气”、“疠气”。

•杂气的性质•(1)物质性—“夫物者气之化也,气者物之变也”,“气即物,物即气”•(2)致病性—“杂气亦有优劣”;“天地之杂气,种种不一” ;•“杂气为病最多” 。

•“大头瘟”、“虾蟆瘟”、“瓜瓤瘟”、“疙瘩瘟”•(3)“偏中”性•“一气自成一病。

”•“究其所伤不同,因其气各异也。

”•种属免疫性,种属感受性。

•(4)“专发”性——“某气专入某脏腑经络,专发为某病。

”•感染的对象、发病的部位有严格区分。

•(5)“传染”性:•1)传染性的大小与流行规模,疫气盛衰有关。

“所患者重,最能传染。

”2)认为戾气汇聚与否,与疫病的流行情况相关。

“毒气所锺”、“所锺不厚”•4)“正气充满,邪不能入……因本气亏虚,呼吸之间,外邪因而乘。

”•“其年疫气充斥,不论强弱,正气稍衰者,触之即病。

”•5)发病迟速与受邪轻重及正气强弱有关。

•3)散在发病症状与大流行时相同。

•3、传染途径——口鼻传入论•“此气之来,无论老少强弱,触之者即病,邪自口鼻而入”;•4、感染部位——邪伏募原论•“邪伏募原”,温疫之邪从口鼻而入,外不在经络,内不在脏腑,存在于“半表半里”。

•部位:“伏膂之内,去表不远,附近于胃,乃表里之分界”的“募原”,又称“膜原”。

•募原•《素问》“寒气客于肠胃之间,膜原之下。

”•王冰“膜,谓膈间之膜;原,谓膈肓之原。

”•募原是心下与膈肌之间的部位。

•(二)温疫病的辨证施治•1、温疫与伤寒的鉴别•2、邪在募原的证治•症状:先恶寒,后但热不寒,此后昼夜发热,日哺更甚,头痛身痛,脉不浮不沉而数,舌上白苔,如同积粉。

中药超大剂量应用的历史沿革中药超大剂量应用的历史由来已久。

早在远古时期,便有“神农尝百草而知百毒”之记载,由此推测,有过量服百草而致中毒反应的可能。

当然,真正有文字记载,最早具有中药超大剂量应用实例及学术思想者当属《黄帝内经》。

《内经》中的半夏秫米汤,方中的半夏便是超大剂量应用。

另外,《内经》中还有许多关于中药超大剂量应用的学术思想,其观点可概括为如下几个方面。

首先,《内经》中已经认识到由于病情的需要,或者是利用药物的偏性需要超大剂量用药。

《素问·至真要大论篇》言“气味有薄厚,性用有燥轻,治保有多少,力化有浅深,此之谓也”之论。

所谓“治保有多少”,是指治病保真之药物,或宜多用,或宜少用,全由病情的需要而定。

包括病证的缓急、病位的远近以及小剂量、常用量治疗无效的病证。

所谓“治有缓急,方有大小。

补下治下制以急,急则气味厚……,远而奇偶,制大其服也。

奇之不去则偶之,是谓重方。

”其次,《内经》中还认识到人体之间存在着个体差异,有耐药者与不耐药者之分,其中耐药者用药剂量宜超大。

《素问·五常政大论篇》在论及治则治法时指出“能毒者以厚药,不胜毒者以薄药”。

另外,《内经》中还认识到,五味太过,各有所伤。

所谓太过,无非是用量太大,而产生不良反应。

饮食如此,药物更是如此。

《素问·生气通天论》及《素问·五藏生成篇》均论及五味太过,损伤机体而产生相应的病证的问题。

春秋战国时代的非医学著作中,也有关于中药超大剂量应用的文字记载。

例如《国语·郑语第十六》有载“若药不瞑眩,厥疾不瘳”。

所谓“瞑眩”,是指病人服药后接近于中毒的强烈反应。

说明这一时期,已经有人主张超大剂量用药,并且以病人的反应性作为选择药物剂量及判断药物疗效的依据。

进入汉、晋、南北朝时代,随着中医药学的不断发展,特别是临床医学的诞生,中药的超大剂量应用已经由理论逐渐步入临床应用,并且开始积累临床经验。

同时,对《内经》中的有关中药超大剂量应用的理论有所发展。

成无己伤寒学术思想研究成无己伤寒学术思想研究导言中医药是中华民族的瑰宝,拥有悠久的历史和丰富的研究成果。

其中,成无己伤寒学术思想是中医药领域中的重要学术思想之一。

本文将从成无己伤寒学术思想的内涵、起源、发展及其现实意义等方面展开研究,力求全面解析这一学术思想的价值。

一、成无己伤寒学术思想的内涵成无己伤寒学术思想是指在治疗传染性疾病中,要依据患者的具体病情和个体差异进行个体化治疗,而非一刀切的标准化治疗方法。

成指“以人为本,顾及个体差异”,无指“没有固定的疗法,要根据病情变化调整治疗方法”,己指“治疗动针对病人个体进行调整”。

成无己伤寒学术思想的主要内容包括:1. 注重个体差异:认为每个人的体质和疾病表现都不尽相同,因此需要因人而异地制定治疗方案。

2. 个体化治疗:强调在治疗过程中,要针对每个患者的病情变化,灵活调整治疗方法,根据个体的阴阳、寒热等病理特点进行辨证施治。

3. 辨证施治:在治疗上,要根据患者具体的辨证施治原则,即疾病的分类,包括寒证、热证、阳证、阴证等,针对不同的证候采取相应的药物和治疗方法。

二、成无己伤寒学术思想的起源成无己伤寒学术思想的形成源于中国古代医家对伤寒病的研究与实践。

伤寒病,是古代医学中重要的传染性疾病之一。

早在《黄帝内经》中,就有关于伤寒病的记载。

《素问·六微旨大论》中提到“伤寒病之罕”。

伤寒病在古代被视为一种危重的疾病,因此,对其治疗方法的研究备受关注。

魏晋南北朝时期,成无己伤寒学术思想逐渐形成,并得到了更进一步的发展。

刘河间在《伤寒论》中深入研究了伤寒病的病因、病理和治疗方法,提出了“寒者治以汤,热者治以火”等标志性观点。

后世医家经过实践验证,发现这种个体化治疗方法在治疗伤寒病时效果显著,逐渐形成了成无己伤寒学术思想。

三、成无己伤寒学术思想的发展随着医学科学的进步和社会发展的变化,成无己伤寒学术思想逐渐发展完善。

在唐宋时期,张仲景在《伤寒杂病论》中对伤寒病的分类、辨证施治等方面进行了深入研究,对成无己伤寒学术思想进行了进一步的扩展。

第7卷第9期总第77期二〇〇九年九月•己丑年98吴又可在医史上的地位及中医的学术独立性张大明1杨建宇21 河南省中医药研究院(450004)2 北京知医堂(100031)关键词:吴又可;疠气说;中医基础理论doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2009.09.083 文章编号:1672-2779(2009)-09-0098-01吴又可是中医西医一致葆扬之人,原因是他所提倡之“疬气说”在病因学上有其创见。

然若就其对病因的探索而言,吴氏更有理由得到西医的葆扬,因他在当时的条件下,突破了中医传统的六淫说,天才的推测另有某些不同于六淫的致病物质,从宏观层次较为准确地描述了微生物致病的特点。

早于西医发现致病微生物数百年,实在难能可贵。

然若撇开西医观点,而单纯从传统中医方面说,吴又可的成绩就未必有那么辉煌。

1 吴又可之病因说与中医主流病因说并不合拍,未能溶入中医病因学体系中医之病因体系,由《内经》启其端,奠其基,经汉代张机,晋代葛洪,隋代杨上善继承发展,至宋代陈无择提出三因说,而至于成熟。

现代历版中医本科中医基础教材中病因一节,仍是以陈氏三因说为基本框架,而加以增补。

其探求病因的基本方法是运用中医理论审证求因,即通过症候推求病因。

实际作用并不是揭示致病的物质实体及其本身特征,而是探求人体对病因的反应。

而吴却"独出心裁,并未引古经一语",跳过中医病因理论直接观察病因,进行比较,推理,自然得出不同于主流理论的结论。

而吴又可之说虽然令人耳目一新,在某种程度上揭示了微生物致病的规律。

但终未能动摇中医病因体系的构架而导致突破。

其后中医仍是运用固有之病因体系进行审症求因,如温病大家叶桂,吴瑭仍是通过审证求因,以六淫为病因而创立温病学说。

而吴又可之说因此而未能真正溶入中医病因学体系,而成为食之无味,弃之可惜的鸡肋,长期作为别具一格之说而游离主流病因说之外。

历版中医基础教材多将其列于外感病因之末,近于附录,属于捎带一说之地位。

吴又可的著作

(最新版)

目录

1.吴又可其人及其著作背景

2.吴又可的主要著作及其影响

3.吴又可著作的历史地位及当代价值

正文

吴又可,字伯安,号钝庵,明朝中期著名学者、诗人、散文家。

他生于书香世家,家学渊源,从小就接受了良好的教育。

成年后,他广泛涉猎经史子集,博采众长,逐渐形成了自己独特的学术体系。

吴又可是明朝中期文坛的一位重要人物,他的著作不仅对当时文学、学术界产生了深远影响,而且在后世也有很高的地位。

吴又可的主要著作有《吴伯安全集》、《钝庵诗钞》、《四书章句》等。

其中,《吴伯安全集》是他的文学创作和学术研究的集大成者,包括诗、词、散文、书信等多种文体,内容涉及哲学、文学、历史、地理、政治等领域,展现了吴又可博大精深的学术造诣和丰富的人生阅历。

《钝庵诗钞》则是他的诗歌代表作,以豪放、奔放、婉约、清新的风格,对后世诗人产生了很大影响。

《四书章句》则是他对儒家经典的注解,以深入浅出的方式,使儒家学说更加通俗易懂。

吴又可的著作在历史上具有重要地位。

他的学术思想深受当时文人学者的推崇,著作被广泛传播,对明朝中期的文学、学术风气产生了积极的推动作用。

吴又可的诗歌、散文作品,以真挚的情感、独特的艺术风格和丰富的思想内涵,为后世留下了宝贵的文化遗产。

他的著作不仅在当时具有很高的价值,而且在今天仍具有启示和借鉴意义。

总之,吴又可是明朝中期一位学识渊博、才华横溢的学者,他的著作对当时和后世产生了深远影响。

吴又可,明朝吴县人。

明代疾疫频繁,至崇祯年间,十七年之中有十五年发生了全国性的大疫[1]。

吴又可亲历疫病,在《温疫论》中述曰:“时师误以伤寒法治之,未尝见其不殆也”,以为“守古法不合今病,以今病简古书,原无明论,是以投剂不效”,于是“精心穷理,格其所感之气,所入之门,所受之处,及其传变之体”,述其“平日所用历验方法”。

崇祯十五年(1642年),《温疫论》即刊行传世。

明代疾疫的流行是众多因素交互作用的结果。

吴氏从外感病的病因着眼,与张仲景伤寒学说分道而行,开后世温病学派之先河。

这实际上也充分印证了实践对医学的促进作用。

然而,近代以来时势变迁,西学大行其道,唯科学主义盛行[2-3],众多人士对吴又可学术思想的认知与评价总不免有或偏颇或臆断之论。

在对疾病病因的认识上,诸多医家尤其是近代以来的医家囿于历史的局限性,夸大了杂气致病说的突破性意义,不自觉地以现代西医学之标准来评判杂气说;在病邪传变途径的认识上,诸医家大多以现代西医学之消化道与呼吸道概念臆解吴氏之“口鼻”概念;在治疗方法上,吴氏的病因说不能付诸临床实践,只能回归到辨证论治的路子上来。

在今日倡言文化自信、挖掘传统文化的背景下,回到当时当地之历史环境中,从中医自身演进逻辑中来理解和再评价吴氏学术思想,甚有必要,更有启发意义。

1 杂气致病说有双重意义,需具体分析对待1.1 杂气致病说具有一定的突破性 吴又可《温疫论》中指出:“温疫之为病,非风非寒,非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感。

”他把这种“异气”又称作“杂气”,“而惟天地之杂气,种种不一……众人有触之者,各随其气而为诸病焉”。

吴氏明确提出了杂气致病说,认为温疫为病与六淫邪气无关。

同时,他还批驳了时行之病乃“非时之气”的说法,指出“昔以为非其时有其气……得非时之气,长幼之病相似以为疫,余论则不然”。

由此而言,吴又可杂气致病说就突破了“百病皆生于六气”的传统病因学认识框架[4]。

而且,他还认为杂气种类不同,所引起的疾病也不同,侵犯的脏腑部位也有差别。

名解:1.温病:由温邪引起的以发热为主症,具有热象偏重、易化燥伤阴等特点的一类外感急性热病。

2.伤寒:广义伤寒是一切外感热病的总称,狭义是指感受寒邪引起的外感热病。

3.温毒:温毒是感受温毒病邪所引起的具有独特表现的一类温病,除具有一般温病的基本临床表现外,尚有局部红肿热痛及溃烂等特点,多具有传染性和流行性,多发于冬春两季。

4.战汗:在温病发展过程中突见肢冷爪青,脉沉浮,全身战栗,继而全身大汗淋漓的出现。

多为热邪留连气分日久,邪正相持,正气奋起鼓邪外出的表现。

温病过程中,发生战汗往往是疾病发展的转折点。

5.神昏谵语(昏谵):表现神志不清,不能识人,呼之不应,谵语指语无伦次,神昏与谵语往往并见故与谵语并称,多系闭证,实证。

6.温疫:是温病中具有强烈传染性,并可引起流行的一类疾病,因为这些病的属性是温热性质,故称为温疫。

7.昏聩不语:意识完全丧失,昏迷不语,属神志异常中最严重者,多为痰热阻闭心包所致。

8.神志昏蒙:神志不清,时清时昧,似清似昧,呼之能应,或时有谵语,多为湿热郁蒸于气分,病位重在中焦脾胃。

9.日晡潮热:热势于下午益甚,日晡,即申时,相当于下午3至5时,多由热结肠腑,阳明腑实所致,伴有腹满便秘,舌苔焦黄等症,属气分证热型。

10.身热不扬:指身热羁留热象不显,初扪皮肤不觉发热,久扪始感体温升高,可伴有面色淡黄,足胫冷等症,为湿温初起,湿重于热,热为湿遏之征象。

11.辛开苦降:湿温病证见湿热并重,困阻中焦,治以药用黄连,山栀苦寒泄热,合以厚朴半夏辛温燥湿。

此寒温同施,苦辛并进,分解中焦湿热,调整脾胃功能,故谓之“辛开苦降”12.大头瘟:是感受风热时毒所致的急性外感热病,初起见邪犯肺卫和热毒壅盛证候,临床常见憎寒壮热,头面或咽喉红肿热痛表现,多发于冬春两季,13.轻法频下:轻法指苦寒攻下的作用轻;频下指反覆多次运用导滞通便之法。

暑湿夹滞郁结肠道,非阳明腑实燥结,故不得用三承气汤苦寒下夺,又因暑湿夹滞胶着肠道,故需再三缓下清化,暑湿积滞方尽,此类往往要连续攻下,但制剂宜轻,因势利导,即“轻法频下”,不宜峻剂猛攻。

吴又可学术思想对重症肝炎治疗的启迪

张良芝

【期刊名称】《国医论坛》

【年(卷),期】2004(19)1

【总页数】1页(P44-44)

【关键词】吴又可;学术思想;重症肝炎;中医药疗法

【作者】张良芝

【作者单位】福建中医学院

【正文语种】中文

【中图分类】R259.126

【相关文献】

1.吴以岭诊治重症肌无力的学术思想及经验 [J], 吴相春;来静

2.试论《瘟疫论》与吴又可的学术思想 [J], 王贵淼

3.浅谈吴又可《温疫论》的主要学术思想 [J], 程宜福

4.吴又可学术思想再评议及引发的思考 [J], 肖龙飞

5.吴又可温疫学术思想新探——吴又可临床诊疗特色发微 [J], 胡森

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

吴又可学术思想及其拓展应用

摘要:本文对吴又可的主要学术思想进行了总结,肯定其临床价值,并结合现代临床经验,阐述其具体运用。

关键词:温疫戾气膜原非典

正文:

对温疫学说的认识始自《内经》,后经历代医家的不断完善和发挥,但未形成较系统的理论体系。

明末,疫病横行,有感于疫病对患者和社会造成的巨大危害,吴又可在对疫病经过细致的观察,对比和思考后,结合自己的临床经验,对温疫的认识有了一个全新的突破,以《瘟疫论》为代表,温病学派作为一个独特的学术流派始逐渐得以大放光芒。

吴又可对温病领域的贡献主要体现在以下几个方面。

首先,明确了“温疫”的概念,对温疫与伤寒进行了区分,“瘟疫与伤寒感受有霄壤之隔”,“伤寒投剂,一汗而解;时疫发汗,虽汗不解。

伤寒不传染于人,时疫能传染于人。

伤寒之邪,自毛窍而入;时疫之邪,自口鼻而入。

伤寒感而即发,时疫感久而后发。

伤寒汗解在前,时疫汗解在后……伤寒初起,以发表为先;时疫初起,以疏利为主。

种种不同”。

列举如此,为后世医家认识温病提供了一个全新的角度,而不再拘泥于六经伤寒。

关于温病发病的原因,吴氏提出了新的学说,即杂气病因学说。

以往医家对疫病原因虽有发挥,却未脱出六经藩篱,认为疫病为“非其时而有其气”的时行之气。

吴氏创造性地提出了疫病为感受“戾气”所致。

如《原病》篇“病疫之由,昔以为非其时有其气,春应温而反大寒,夏应热而反大凉,秋应凉而反大热,冬应寒而反大温,得非时之气,长幼之病相似,以为疫,余论则不然,夫寒热温凉,乃四时之常,因风雨阴晴,稍为损益,假令秋热必多晴,春寒因多雨较之,亦天地之常事,未必多疫也,伤寒与中暑,感天地之常气,疫者感天地之厉气,在岁有多寡,在方隅有厚薄,在四时有盛衰,此气之来,无论老少强弱,触之者即病”,《伤寒例正误》又有“夫疫者,感天地之戾气也。

戾气者,非寒、非暑、非暖、非凉,亦非斯是交错之气,乃天地间别有一种戾气。

”戾气学说的提出使人类对疾病本质的认识进一步加深。

需要指出的是,在古代没有科学仪器的条件下,吴又可能够通过自己的临床观察,并大胆提出戾气学说,发前人之所未发,是极其难能可贵的。

他也注意了戾气致病的特异性,“戾气为病,一气自成一病,每病各又因人而变。

”“大约病偏于一方,延门阖户,众人相同者,皆时行之气,即杂气为病也。

为病种种是知气之不一也。

盖当时,适有某气专入某脏腑、某经络,专发为某病,故众人之病相同,是知气之不一,非关脏腑经络或为之证也。

”

关于疫病的传播与传变,吴氏指出戾气从口鼻而入,不同于伤寒从肌肤而入;人体感染的方式有经空气传播和与病人接触传播。

疫病的传变亦区别于伤寒的六经传变,“盖瘟疫之来,邪自口鼻而入,感於膜原,伏而未发者,不知不觉,巳发之後,渐加发热,脉洪而数,此众人相同,宜达原饮疏之,继而邪气一离膜原,察其传变,众人不同者,以其表里各异耳,有但表而不里者,有但里而不表者,有表而再表者,有里而再里者,有表里分传者,有表里分传而再分传者,有表胜於里者,有里胜於表者,有先表而後里者,有先里而後表者,识此九传,其去病一也。

”

关于疫病的病机,吴氏提出了膜原学说。

指出“邪自口鼻而入,则其所客,内不在脏腑,外不在经络,舍于伏脊之内,去表不远,附近于胃,乃表里之分界,是为半表半里,即《针经》所谓横连膜原是也。

”“瘟疫之邪,伏于膜原,如鸟栖巢,如兽藏穴,营卫所不关,药石所不及。

”据此,根据病在膜原,吴又可认为应“使邪毒速离膜原”,用开达膜原法,“使邪气溃败,速离膜原。

”创制了达原饮,三消饮。

达原饮由槟郎、草果、厚朴、黄芩、知母、白芍、甘草组成,用于瘟疫初起,先憎寒后发热,身痛头痛,苔白积粉,脉数不浮。

此方对后世影响颇大,吴鞠通、雷丰,薛雪等加减变方诸多。

三消饮为达原饮加葛根、柴胡、羌活、

大黄组成,用于温疫表里分传证,既有邪犯三阳,又有邪热入里之证。

针对瘟疫的治疗,吴氏特别推崇下法,尤其重视大黄在治疗中的作用,极大的扩展了下法的应用范围。

吴氏认为温疫的病机要点是:邪气内郁,滞而不通。

因此应逐邪外出,“一窍通,诸窍皆通,大关通,百关皆通。

”吴氏亦设想专病专药,“至于受无形杂气为病,莫知何物之能制矣。

惟其不知何物之能制,故勉用汗、吐、下三法以决之。

嗟乎!即三法且不能尽善,况乃知物乎?能知以物制气,一病只有一药之到病已,不烦君臣佐使品味加减之劳矣。

”这种主张极具前瞻性,和创新精神,是后世业医者需要学习的地方。

《瘟疫论》中阐释的思想影响深远,至今仍指导着临床实践。

论中阐述病在膜原,主要在于说明疫病的入侵及传变途径。

言其治疗需用开达膜原法,疏利透邪,使病邪速离膜原,后分而治之,并据此创制了达原饮。

吴氏的这一学说至今仍影响着临床。

根据病在膜原理论,可以猜想,当今的传染病如流感,乙肝等疾病是否也存在着这一病机,膜原理论仅限于温疫病的治疗,其应用范围是否具有扩大的可能。

有医者通过临床研究发现,达原饮用于治疗肠伤寒、白喉、痢疾、扁桃体热、习惯性便秘、黄疸型肝炎等病症亦有效。

其中有的已脱离温疫病范畴,然亦可用膜原学说诊治。

膜原理论的提出为临床治疗某些疾病起到了不可多得的启发作用。

2003年的非典疫情中,《瘟疫论》指出的思想也很好地为治疗提供了经验借鉴。

非典病毒会给人体造成巨大损害,并且随着时间的深入,损害亦会加剧。

因此,怎样控制病情的蔓延发展成为一个重要的问题。

《瘟疫论》提出“客邪贵乎早除”,“有邪必逐,除寇务尽”,如不及时逐邪外出则“变证迭起,是犹养虎遗患,医之咎也”。

对于非典的治疗亦应遵循这一思路,在辨明病症的基础上,尽早投剂驱邪,挫其锐气,则病症向转,或可缓图。

如将非典病症定位于膜原,则亦可采用梳理膜原的达原饮。

而据现代药理研究证实,此方药物具有广泛的抗菌抗病毒作用,尤其是用作君药的槟郎不仅可抗病毒,更可修复病毒感染所致免疫缺陷。

因此,该方可用于非典早期的治疗。

如能根据患者体质,兼夹浊邪的不同,进行加减化裁,则能发挥更大的疗效。

对于湿浊郁闭者,可用雷氏宣透膜原法;对于邪渐入胃,里热虽甚,湿浊犹重者,可用三消饮,即达原饮开达膜原加柴胡、葛根、羌活,消散于表,加大黄消导于里,加生姜、大枣调和诸药。

综上,吴又可的学术思想在于能够通过自己的临床经验,颇有胆识地立新说,创新方,从而不落窠臼,不入俗套,启发后世,可谓功莫甚大。

作为后学者,理应继承前辈学术经验,但更应领悟其精神实质,在发掘前人有益的基础上,开阔思路,大胆创新,俾能治病活人,亦可繁荣中医学术,则吾之幸。

参考文献:

《瘟疫论补注》,吴有性,郑重光,人民卫生出版社,1995

《新编瘟疫学》,杨进,学苑出版社,2003

《温病学说之研究》,沈庆法,上海中医药大学出版社,2000

《现代中医感染性疾病学》,张之文,杨宇,人民卫生出版社,2004

《吴又可下法思想研究》,孟繁洁,江苏中医药,2004。