高考化学总复习第4章非金属及其重要化合物微专题强化突破6喷泉实验的操作原理及拓展应用新人教版

- 格式:ppt

- 大小:882.50 KB

- 文档页数:5

6 喷泉实验的操作原理及拓展应用1.喷泉实验的原理使烧瓶内外在短时间内产生较大的压强差,利用大气压将烧杯中的液体压入烧瓶内,在尖嘴导管口形成喷泉。

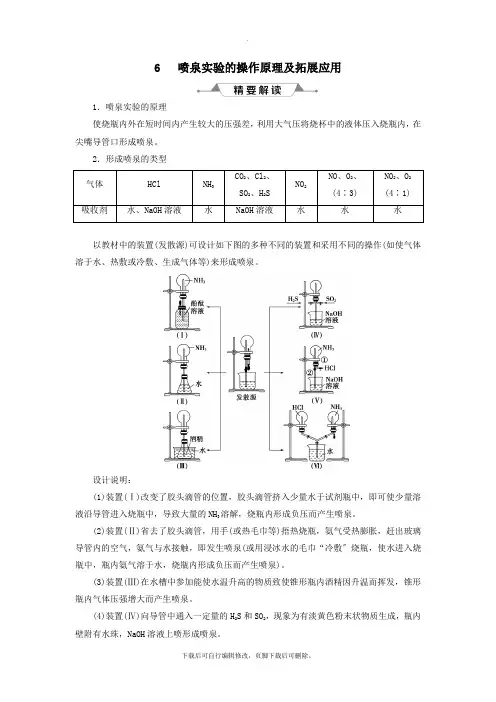

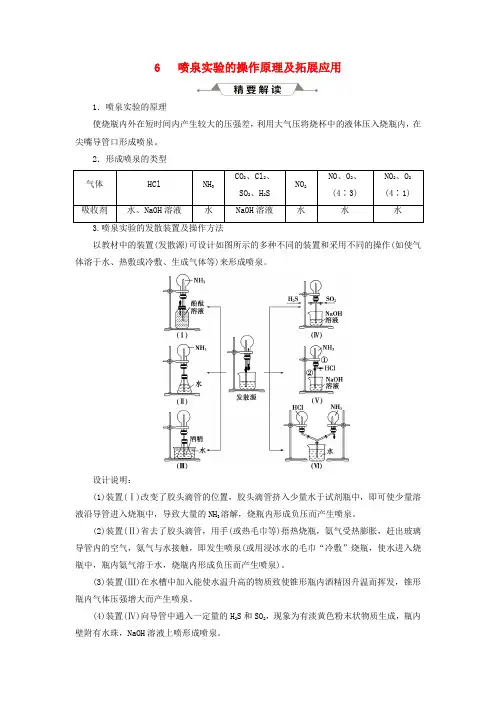

2.形成喷泉的类型气体HCl NH3CO2、Cl2、SO2、H2SNO2NO、O2、(4∶3)NO2、O2(4∶1)吸收剂水、NaOH溶液水NaOH溶液水水水以教材中的装置(发散源)可设计如下图的多种不同的装置和采用不同的操作(如使气体溶于水、热敷或冷敷、生成气体等)来形成喷泉。

设计说明:(1)装置(Ⅰ)改变了胶头滴管的位置,胶头滴管挤入少量水于试剂瓶中,即可使少量溶液沿导管进入烧瓶中,导致大量的NH3溶解,烧瓶内形成负压而产生喷泉。

(2)装置(Ⅱ)省去了胶头滴管,用手(或热毛巾等)捂热烧瓶,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨气与水接触,即发生喷泉(或用浸冰水的毛巾“冷敷〞烧瓶,使水进入烧瓶中,瓶内氨气溶于水,烧瓶内形成负压而产生喷泉)。

(3)装置(Ⅲ)在水槽中参加能使水温升高的物质致使锥形瓶内酒精因升温而挥发,锥形瓶内气体压强增大而产生喷泉。

(4)装置(Ⅳ)向导管中通入一定量的H2S和SO2,现象为有淡黄色粉末状物质生成,瓶内壁附有水珠,NaOH溶液上喷形成喷泉。

(5)装置(Ⅴ)翻开①处的止水夹并向烧瓶中缓慢通入等体积的HCl气体后关闭该止水夹,等充分反响后再翻开②处的止水夹,观察到先有白烟产生,后产生喷泉。

(6)装置(Ⅵ)中,挤压胶头滴管,然后翻开导管上部的两个活塞,那么在右面烧瓶出现喷烟现象,再翻开导管下部活塞,那么可产生双喷泉。

4.喷泉实验产物的浓度计算关键是确定所得溶液中溶质的物质的量和溶液的体积,标准状况下的气体进展喷泉实验后物质的量浓度:(1)HCl、NH3、NO2气体或它们与其他不溶于水的气体混合时,溶质的物质量浓度为122.4 mol·L-1。

(2)当是NO2和O2的混合气体且体积比为4∶1时,c(HNO3)=128mol·L-1。

6 喷泉实验的操作原理及拓展应用1.喷泉实验的原理使烧瓶内外在短时间内产生较大的压强差,利用大气压将烧杯中的液体压入烧瓶内,在尖嘴导管口形成喷泉。

2.形成喷泉的类型以教材中的装置(发散源)可设计如图所示的多种不同的装置和采用不同的操作(如使气体溶于水、热敷或冷敷、生成气体等)来形成喷泉。

设计说明:(1)装置(Ⅰ)改变了胶头滴管的位置,胶头滴管挤入少量水于试剂瓶中,即可使少量溶液沿导管进入烧瓶中,导致大量的NH 3溶解,烧瓶内形成负压而产生喷泉。

(2)装置(Ⅱ)省去了胶头滴管,用手(或热毛巾等)捂热烧瓶,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨气与水接触,即发生喷泉(或用浸冰水的毛巾“冷敷”烧瓶,使水进入烧瓶中,瓶内氨气溶于水,烧瓶内形成负压而产生喷泉)。

(3)装置(Ⅲ)在水槽中加入能使水温升高的物质致使锥形瓶内酒精因升温而挥发,锥形瓶内气体压强增大而产生喷泉。

(4)装置(Ⅳ)向导管中通入一定量的H 2S 和SO 2,现象为有淡黄色粉末状物质生成,瓶内壁附有水珠,NaOH 溶液上喷形成喷泉。

(5)装置(Ⅴ)打开①处的止水夹并向烧瓶中缓慢通入等体积的HCl气体后关闭该止水夹,等充分反应后再打开②处的止水夹,观察到先有白烟产生,后产生喷泉。

(6)装置(Ⅵ)中,挤压胶头滴管,然后打开导管上部的两个活塞,则在右面烧瓶出现喷烟现象,再打开导管下部活塞,则可产生双喷泉。

4.喷泉实验产物的浓度计算关键是确定所得溶液中溶质的物质的量和溶液的体积,标准状况下的气体进行喷泉实验后物质的量浓度:(1)HCl、NH3、NO2气体或它们与其他不溶于水的气体混合时,溶质的物质量浓度为122.4 mol·L-1。

(2)当是NO2和O2的混合气体且体积比为4∶1时,c(HNO3)=128mol·L-1。

1.如图是实验室进行氨溶于水的喷泉实验装置,下列叙述不正确的是( )A.该实验说明氨气是一种极易溶于水的气体B.进入烧瓶中的液体颜色由无色变为红色,说明氨水呈碱性C.形成喷泉的原因是氨气溶于水后,烧瓶内的气压小于大气压D.用氯气代替氨气,利用此装置也可进行喷泉实验解析:选D。

化学喷泉实验原理及应用化学喷泉实验的原理是基于几个重要的化学反应。

首先,我们需要制备一个能够产生气体的混合物,这个混合物通常由氢氧化钠和盐酸或醋酸组成。

当这两种物质混合时,会发生中和反应,产生氯化钠和水。

这个反应释放出大量的热能和气体。

接下来的一个反应是碳酸钠和盐酸的反应。

这个反应会产生二氧化碳气体。

最后,还有一个重要的反应是过氧化氢和无机催化剂之间的反应。

过氧化氢分解产生氧气和水,而催化剂可以加速这个反应的进行。

将这些反应物按照一定的顺序加入一个容器中,并在特定时间和条件下进行,就可以看到一个壮观的喷泉效应。

当气体释放时,它会推动液体从容器底部冒出,形成一个喷泉。

而且,由于颗粒的形成和颗粒之间的摩擦,会形成许多小气泡,增加了实验的效果。

化学喷泉实验有很多应用。

首先,它可以用于化学教学中。

通过观察和研究这个实验,学生可以更好地理解化学反应的原理和过程。

同时,实验中需要考虑的因素,如反应物的浓度、温度、压力等,都可以帮助学生理解化学实验的设计和参数选择的重要性。

此外,化学喷泉实验还可以用于科普活动中。

通过展示这个壮观的实验,可以吸引观众的兴趣,并增加他们对化学的了解。

同时,可以通过对实验的讲解,向观众介绍相关的化学概念和反应原理。

这样一来,化学喷泉实验不仅可以提高观众对化学的认识,还可以增加他们对科学的兴趣。

最后,化学喷泉实验也可以作为一个娱乐项目。

它可以在儿童乐园、科技展览、生日派对等活动中使用,吸引大家的目光,增加活动的乐趣。

在进行化学喷泉实验时,我们需要注意一些安全事项。

首先,实验过程中会产生大量的气体和液体,要确保实验场所通风良好。

其次,化学品应该储存在合适的容器中,避免泄漏导致危险。

最后,实验人员应该佩戴适当的防护装备,如手套、护目镜等,以确保安全。

总结来说,化学喷泉实验是一种有趣又有教育意义的化学实验。

它通过几个化学反应的顺序进行,产生喷泉效应。

这个实验可以用于化学教学、科普活动、环境保护教育等领域。

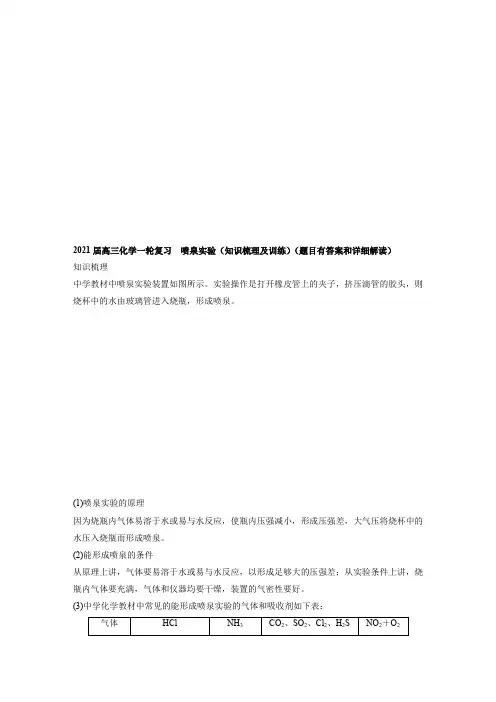

2021届高三化学一轮复习喷泉实验(知识梳理及训练)(题目有答案和详细解读)知识梳理中学教材中喷泉实验装置如图所示。

实验操作是打开橡皮管上的夹子,挤压滴管的胶头,则烧杯中的水由玻璃管进入烧瓶,形成喷泉。

(1)喷泉实验的原理因为烧瓶内气体易溶于水或易与水反应,使瓶内压强减小,形成压强差,大气压将烧杯中的水压入烧瓶而形成喷泉。

(2)能形成喷泉的条件从原理上讲,气体要易溶于水或易与水反应,以形成足够大的压强差;从实验条件上讲,烧瓶内气体要充满,气体和仪器均要干燥,装置的气密性要好。

(3)中学化学教材中常见的能形成喷泉实验的气体和吸收剂如下表:(4)喷泉实验的装置喷泉实验的本质是形成压强差而引发液体上喷,为此可设计多种不同的装置和采用不同的操作(如使气体溶于水、热敷、生成气体、发生气体体积减小的反应等)来使喷泉产生。

装置Ⅱ:挤压气球,即可使少量的溶液沿导管进入烧瓶中,导致大量的NH3溶解,烧瓶内形成负压而产生喷泉。

装置Ⅲ:去掉了胶头滴管。

打开止水夹,用手(或热毛巾等)捂热烧瓶,氨受热膨胀,使氨通过导管与水接触,即产生喷泉。

(开放性问题,或用浸冰水的毛巾“冷敷”烧瓶,使水进入烧瓶,烧瓶内氨溶于水)装置Ⅳ:在锥形瓶中加入能产生气体的物质,使锥形瓶内气体的压强明显增大,将液体压入烧瓶而产生喷泉。

装置Ⅴ:在水槽中加入使水温度升高的物质,致使锥形瓶内酒精因升温而挥发,锥形瓶内气体压强增大而产生喷泉。

装置Ⅵ:烧瓶中通入H2S(或SO2),然后通入SO2(或H2S),现象为有淡黄色粉末状物质生成,瓶内壁附有水珠,烧瓶内压强减小,NaOH溶液喷到烧瓶内。

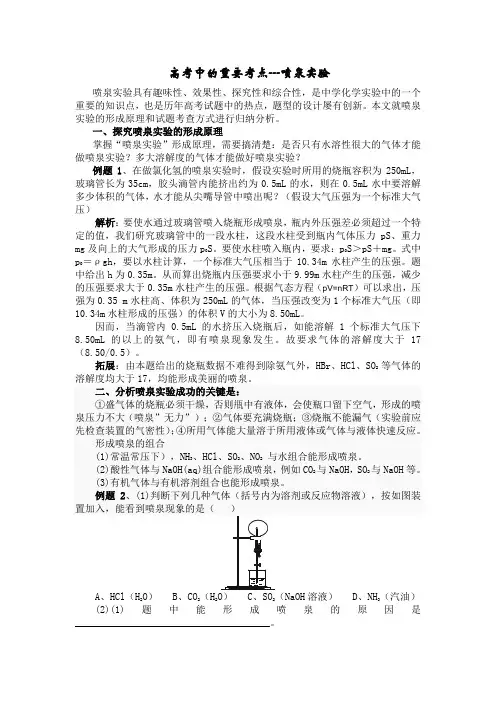

强化训练1.在如图装置中,烧瓶中充满干燥气体a。

将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻振荡烧瓶,然后打开弹簧夹f,烧杯中的液体b呈喷泉状喷出,最终几乎充满整个烧瓶。

a和b可能是()A.①②③B.①②⑤C.②④⑤D.①②④答案B解析①NH3极易溶于水,烧瓶内压强减小为零,同外界大气压产生压强差,所以形成喷泉,并充满烧瓶;②CO2与饱和NaOH溶液完全反应,压强近乎为零,同外界大气压产生压强差能形成喷泉,最终几乎充满整个烧瓶;③氯气在饱和食盐水中的溶解度很小,不能形成喷泉;④NO2与水反应生成硝酸和NO容器内气体减少气压减小,形成喷泉,但因为NO不溶于水,所以不会充满烧瓶;⑤HCl极易溶于水并且和0.1 mol·L-1AgNO3溶液反应,使烧瓶内压强减小为零同外界大气压产生压强差,所以形成喷泉并充满烧瓶,综上所述符合条件的为①②⑤。

高考中的重要考点---喷泉实验喷泉实验具有趣味性、效果性、探究性和综合性,是中学化学实验中的一个重要的知识点,也是历年高考试题中的热点,题型的设计屡有创新。

本文就喷泉实验的形成原理和试题考查方式进行归纳分析。

一、探究喷泉实验的形成原理掌握“喷泉实验”形成原理,需要搞清楚:是否只有水溶性很大的气体才能做喷泉实验?多大溶解度的气体才能做好喷泉实验?例题1、在做氯化氢的喷泉实验时,假设实验时所用的烧瓶容积为250mL,玻璃管长为35cm,胶头滴管内能挤出约为0.5mL的水,则在0.5mL水中要溶解多少体积的气体,水才能从尖嘴导管中喷出呢?(假设大气压强为一个标准大气压)解析:要使水通过玻璃管喷入烧瓶形成喷泉,瓶内外压强差必须超过一个特定的值,我们研究玻璃管中的一段水柱,这段水柱受到瓶内气体压力pS、重力mg及向上的大气形成的压力p0S。

要使水柱喷入瓶内,要求:pS>pS+mg。

式中p=ρgh,要以水柱计算,一个标准大气压相当于10.34m水柱产生的压强。

题中给出h为0.35m。

从而算出烧瓶内压强要求小于9.99m水柱产生的压强,减少的压强要求大于0.35m水柱产生的压强。

根据气态方程(pV=nRT)可以求出,压强为0.35 m水柱高、体积为250mL的气体,当压强改变为1个标准大气压(即10.34m水柱形成的压强)的体积V的大小为8.50mL。

因而,当滴管内0.5mL的水挤压入烧瓶后,如能溶解1个标准大气压下8.50mL的以上的氨气,即有喷泉现象发生。

故要求气体的溶解度大于17(8.50/0.5)。

拓展:由本题给出的烧瓶数据不难得到除氨气外,HBr、HCl、SO2等气体的A、HCl(H2O) B、CO2(H2O) C、SO2(NaOH溶液) D、NH3(汽油)(2)(1)题中能形成喷泉的原因是_______________________________________。

(3)某学生试图用氨气和水去做喷泉实验,结果实验失败,试分析实验失败可能的原因。

高中化学人教版必修一第四章实验总结高中化学人教版必修一第四章实验总结化学必修一实验总结第四章非金属及其化合物第一节无机非金属材料的主角硅实验4-1操作方法:在试管中加入少量硅酸钠溶液,滴入少量酚酞溶液,再用胶头滴管逐滴加入稀盐酸,边加边振荡,至溶液红色变浅并接进消失时停止,静止。

现象及结论:溶液变红并渐渐变浅。

生成胶状物体。

实验4-2操作方法:取两个小木条或滤纸条分别放入蒸馏水和硅酸钠的饱和溶液中,使之充分吸湿浸透,取出稍沥干(不再滴液)后,同时分别放在酒精灯外焰处。

现象及结论:实验4-3操作方法:在空气中点燃氢气,然后把导管缓缓通入盛满氯气的集气瓶中。

现象及结论:导管口有蓝色火焰,瓶口生成白雾。

实验4-4操作方法:将有色纸条、有色花瓣放入盛有三分之一新制氯水的广口瓶中,盖上玻璃片。

现象及结论:有色纸条、有色花瓣褪色。

氯水具有漂白性。

实验4-5操作方法:将有色纸条、有色花瓣放入盛满干燥氯气的广口瓶中,盖上玻璃片。

现象及结论:无明显现象。

干燥氯气不具漂白性。

实验4-6 操作方法:在各个试管中分别加入少量A稀盐酸、B氯化钠溶液、C碳酸钠溶液、D自来水、E蒸馏水;然后各滴入几滴硝酸银溶液。

再分别滴入几滴硝酸。

现象及结论:A中生成白色沉淀,B中生成白色沉淀,C中先生成白色沉淀,后溶解,生成气体,D生成白色沉淀,部分溶解,E无明显现象。

实验4-7二氧化硫在水中的溶解度操作方法:把盖有胶塞、盛有二氧化硫气体的试管倒立在水中,在水下面打开胶塞。

待水面高度不再变化时,在水下用胶塞塞紧试管口,取出试管,用pH 试纸测定溶液酸碱度,在试管内保留三分之一的溶液,滴入一两滴品红溶液,振荡,之后加热。

现象及结论:试管中进入大量水,溶液先变红后褪色,加热后又变红。

二氧化硫易溶于水。

实验4-8氨的性质操作方法:在干燥圆底烧瓶里充满氨,用带一端在盛有酚酞试剂的烧杯中的玻璃管和预先吸入水的滴管的塞子塞紧瓶口。

轻轻挤压滴管,使少量水进入烧瓶。

高中化学重要考点——喷泉实验喷泉实验是一种生动、简单、易于观察和理解的化学实验,可以生动地展示各种化学反应中不同物质之间的相互作用与转化。

此实验涉及到氢氧化钠、硫酸铜和离子反应等方面,是中学化学知识中的重要考点之一。

一、实验原理及步骤1.实验原理(1)氢氧化钠(NaOH)与硫酸铜(CuSO4)反应,可以生成状如喷泉的物质。

具体反应式为:NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4这是一个经典的双替换反应。

(2)反应中产生的Cu(OH)2是一种不稳定的化合物,其在水溶液中会迅速分解为Cu(OH)2•H2O,进一步变为深蓝色的Cu(OH)2溶液。

此反应可用以下方程式表示:Cu(OH)2 → Cu(OH)2•H2O → Cu(OH)2(aq)(3)产生大量气泡,物质形成喷泉的原因是,产生的Cu(OH)2•H2O粒子在重力和表面张力的作用下聚集在一起,形成附着在氢氧化钠的顶部的一个泡沫堆。

当气泡越来越多时,它们将形成一个喷泉状结构。

2.实验步骤(1)加入足量的氢氧化钠(NaOH)溶液到硫酸铜(CuSO4)溶液中,注意要缓慢地加入,同时不断地搅拌。

这个过程中,反应先是缓慢的,但是随着氢氧化钠的加入量越来越多,反应则会迅速加剧。

(2)等到氢氧化钠的添加完毕,就会出现一个令人惊讶的现象——喷泉形成了!溶液聚集成一个球形,而气泡在球形的中心逐渐增多,最终形成一个喷泉。

(3)观察喷泉的变化,同时也要注意安全事项。

二、反应数理基础1.化学反应化学反应是指在化学变化中,原子和分子之间发生了各种各样的相互作用,从而导致了物质的性质和状态的变化。

最常见的化学反应类型有:酸碱反应、氧化还原反应、单替换反应、双替换反应等。

2.离子反应当酸、碱或盐溶于水中时,其分子或离子便与水中的离子发生相互作用,形成新的化合物,这就是离子反应。

例如,当氢氧化钠与硫酸铜溶于水中时,氢氧化钠中的氢氧根阴离子(OH^-)和硫酸铜中的铜离子(Cu2+)发生置换反应,生成氢氧化铜和硫酸钠,化学反应式为:NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO43.氧化还原反应氧化还原反应中,氧化剂能接受一定量的电子,而还原剂能捐献一定量的电子。

高三化学专题复习喷泉实验高三化学专题复习喷泉实验编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高三化学专题复习喷泉实验)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为高三化学专题复习喷泉实验的全部内容。

高三化学专题复习喷泉实验制定人:王荣日期:20090922【复习回顾】1、NH3和 HCl生成氯化铵是否为“氮的固定"?为什么?2、NO、NO2对环境有何影响?如何防治?3、能否用浓硫酸、P2O5、CaCl2、碱石灰干燥氨气?为什么?【学习目标】1、了解喷泉实验的原理及注意事项,理解喷泉实验的形成条件;2、掌握喷泉实验所得溶液浓度的简单计算一、实验原理及注意事项例1:制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置均已略去)(1)写出实验室制取氨气的化学方程式: (2)收集氨气应使用法,要得到干燥的氨气干燥剂;(3)用图1装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥的操作是;该实验的原理是;(4)如果只提供如图2的装置,请说明引发喷泉的小结:①实验原理________________________________②成功关键________________________________二、形成条件思考:是否只有像NH3HCl这类在水中溶解度极大的气现象?例2:下表中X是烧瓶内的气体,Y是烧杯(包括胶头滴管)内的溶液,挤压胶头滴管内的液体,打开止水夹,烧瓶内能产生喷泉现象的实验组()小结:形成喷泉的条件:_________________________三、浓度计算例3:用充满V L氨气的烧瓶做喷泉实验,则溶液的物质的量浓度为多少?(气体体积在标况下测定)变式一:若改为混有等体积空气的氨气呢?(体积比为1:1)变式二:若改为NO2呢?思考:从例题和变式一可以找到什么规律?能力提升:将NO2和O2按4:1比例收集于试管中,将试管倒置于水①剩余气体体积?②求所得溶液浓度?【综合训练】(2005年南京市高三第三次质量检测)利用如图所示的和HCl的有关性质.实验前a、b、c活塞均关闭.(1)若要在烧瓶Ⅱ中产生“喷泉”现象,烧瓶I中不产操作方法是 .(2)若先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管,在烧瓶中可观察到的现象是。